【レディクルIVSイベントレポート④|新規事業とAI活用のリアル!全編】

新規事業とAI活用を巡るリアルトーク — IVSサイドイベント at FabCafe Kyoto —

2025年7月2日、日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2025」のサイドイベント『Ready Crew Innovation night 1 新規事業とAI活用を巡るリアルトーク』が開催されました。

「IVS2025」は、グローバルVCのHeadline Asiaが運営する国内最大級の次世代起業家が集うスタートアップカンファレンスです。当社は3年連続で協賛しており、今年はダイヤモンドスポンサーとして参画しました。

今年のIVSは7月2日から4日までの3日間にわたり開催され、当社は会期中に3回のセッションに登壇、2回のサイドイベントを主催しました。本レポートでは、そのうちの1つ、上記パネルセッションの模様を詳しくお届けします。

【レディクルIVSイベントレポート①|上場経営者に質問攻め!前編】はこちら

【レディクルIVSイベントレポート①|上場経営者に質問攻め!後編】はこちら

【レディクルIVSイベントレポート②|仕掛ける力の裏側!全編】はこちら

【レディクルIVSイベントレポート③|BtoBマーケの最前線!全編】はこちら

本サイドイベントは、新規事業に挑む事業責任者・経営者が登壇し、リアルな試行錯誤や成果など”型にはまらない実践知”を共有する場として企画されたものです。「新規事業を生み出すために必要なものは何か?」をテーマに、白熱のディスカッションが繰り広げられました。

<登壇者プロフィール>

登壇者:

・南野 充則(株式会社GROWTH VERSE 代表取締役CTO)

・南里 勇気(株式会社Algomatic 取締役兼執行役員 横断CTO)

・篠塚 史弥(株式会社LayerX AI・LLM事業部エンジニアリングマネージャー)

モデレーター:

・田中 翔理(フロンティア株式会社 常務取締役 CMO)

▶オープニング

冒頭では、モデレーターの田中氏から、「実は会場のFabCafe Kyotoは自分が7年前に働いていた場所なんです」という意外なエピソードが飛び出し、会場は一気に和やかなムードに。

その後、田中氏よりイベントのテーマが提示され、登壇者紹介へ。モデレーターの田中氏をはじめ、南野氏、南里氏、篠塚氏の順に紹介され、いよいよトークセッションがスタートしました。

▶AIの技術的なトレンド

田中氏:画像なのか文字なのか業務改善なのか──今皆さんが注目する「AIの社会実装トレンド」は何でしょうか?

南野氏:「マルチモーダル(注)」がキーワードになってくると思っています。

(注)マルチモーダルとは、テキスト、画像、音声、動画、センサー情報など、異なる種類のデータ(モーダル)を組み合わせて理解・処理するAI技術やアプローチのことを指す。

テキストは昨年あたりから進化しましたが、この1年、特に直近3ヶ月で音声や動画の生成・解釈が目覚ましく進みました。

これまでは難しかったクリエイティブ面もAIが担えるようになり、AI制作のクリエイティブを顧客に届けた際のCV(コンバージョン)データを元にしたフィードバックも返ってきています。実用面でもこれからますます進化するはずです。

田中氏:具体的に事業にはどのように活かしていますか?

南野氏:例えば電話業界では、以前は「機械が喋っている感」が否めませんでしたが、今では自然に人が話しているように聞こえるレベルへ進歩しています。2兆円規模のこの市場は今後さらに発展すると考えています。

また、私たちが取り組むマーケティングAIでは、デジタルマーケティングやABM(Account Based Marketing)における生成プロセスに従来は人が介在していて時間がかかりましたが、AI活用により効率的になりました。今後は一人ひとりに最適化されたLP制作なども実現できると見ています。

田中氏:ありがとうございます。南里さんはいかがでしょうか?

南里氏:私も「マルチモーダル」に取り組んでいますが、少し異なる視点から見ています。

テキスト領域における課題は、この2年ほどで生成AIによって解決に向かって大きく進みました。しかしそれは、ホワイトワーカーのための効率化にとどまっており、社会全体の課題解決にはまだ届いていないと感じています。

大きな社会問題の一つに少子化がありますが、日本の出生数は2024年には69万人を割り込み、生産人口の減少が深刻化しています。こうした少子化や人手不足などの課題を考えると、今後はフィジカル領域に注目すべきだと考えています。農作業を担うドローンや、高齢化で担い手が不足する畑を耕すロボットなどが、その代表例です。米国や中国を中心に、AIロボット開発は急速に進展しており、世界的に競争が激化しつつあります。

田中氏:では、南里さんが未来を見据える上で、重視しているのはどの領域でしょうか?

南里氏:やはり「データ」です。

AIロボット自体の概念は以前から存在していましたが、近年の深層学習や基盤モデルの発展により、その位置づけが大きく再評価されています。従来の産業ロボットは、機械工学的な設計や明示的な制御ルールに依存していました。一方で、現在は大規模な実演データやシミュレーション生成データを学習することで、未知の物体や環境に対しても一定の汎化能力を持つ「把持・操作ポリシー」を獲得しつつあります。

その結果、従来は機械工学の専門家が担っていたロボット開発に、AIやデータサイエンスの専門家が本格的に参入してきています。視覚・聴覚といった非言語的な情報を統合的に扱う「マルチモーダル」もますます重要になっています。例えば飲食店では、窃盗や無銭飲食といった不正を人間が常時監視するのは難しいですが、AIがデータを構造化し判断できるようになれば、現場の負担を大幅に軽減することができます。今後はこうした領域がさらに拡大していくと考えています。

田中氏:つまり、時間や体力が省エネ化できるということですね。

今のAI分野は、どういう人がキャリアとして選ぶべきなんですかね?

南里氏:AI分野でキャリアを築くには2つの要素が重要だと考えています。

1つは現場の作業を深く理解していること。もう1つは、それを技術的に落とし込める力です。この両方を兼ね備えた人材はまだ少ないのが現状ですが、ここに大きな可能性があります。

田中氏:そこをAI推進企業がオーガナイズしていくようになるイメージですかね。篠塚さんはいかがですか?

篠塚氏:私は「AIエージェント」が今のトレンドだと思います。

生成AI領域の技術的な進化を予測するのは難しいです。この1年以内でChatGPT o1モデルに代表される推論モデルやDeep Researchが登場するなど、新しい体験が非連続的に生まれています。

その中で、AIエージェントをどう構築するかがここ最近固まってきたと感じているんです。質問すれば適切なツールを活用してアウトプットし、自律的に改善をする、結果に対して人間からフィードバックを受け取り、処理内容を学んで次に活かす──そうした型が整ってきました。今後はSaaSとして利用する企業もあれば、自社の強みを活かして独自に構築する企業も増えていくのではないでしょうか。

田中氏:AIエージェントに着目している人は多いと思うのですが、その特異点はどこにあるのでしょう?

篠塚氏:技術的な進化もありますが、それ以上に「こういう体験ではAIエージェントを使うと良い」という感覚が社会に受け入れられ始めたこと自体が特異点になっているのかなと思いますね。

田中氏:なるほど。AIエージェントを「使えるし、作れる」ことがコモディティ化しているから、それが社会実装の広がりを後押ししているということですね。

ちなみに、レディクルを展開していると製造業が多いなと感じるのですが、篠塚さんのもとにはどの業界からの相談が多いですか?

篠塚氏:狙っているわけではありませんが、金融業界からの相談が多いですね。特徴としては「オンラインで完結するが、ルールと例外が多く人手がかかっている」ということと「数字を扱っている」という点。正解がある領域なので、効果測定を行い精度を高められる──その安心感が金融業界での活用に繋がっているのだと思います。

▶最近の商談で寄せられた相談

田中氏:南里さん、最近の新しい商談で印象的だったものはありますか?

南里氏:Algomaticでは営業や採用など幅広い領域でAIエージェントを事業展開していますが、私自身は製造業のお客様とお話する機会が多いです。代表的な相談は「作業手順書の作成」や、それをもとに「従業員のスキルをどう強化するか」といったものです。

デモでは、ボールペンの組み立て作業を初級・中級・上級に分け、AIが対象者のレベルを判定する仕組みをよくお見せします。シンプルで分かりやすいため工場分野での関心が非常に高く、こうしたテーマでの相談を頻繁にいただきますね。

ただし、工場の種類によってニーズは大きく異なります。たとえば、特注型受注生産の工場や改善サイクルが頻繁な中小工場では「手順書作成からお願いしたい」という要望が多い一方、大手企業は既にレギュレーションが整備されているため、「そのルールをもとに人材を評価したい」というニーズが中心となります。使う技術やデータは同じでも、アプローチが全く違う点が非常に興味深いです。

田中氏:AIエンジニアに求めるスキルと、コンサルタントに求めるスキルは分けていますか?

南里氏:明確には分けていません。

前提として大事なのは、「評価市場を作ること」だと考えています。Algomaticの受託コンサルチームでは、唯一の評価指標が「事業への貢献度」です。職種は異なっても給与レンジは共通にしています。

どのポジションであっても財務諸表を読み、一人で事業を推進できる力を求めています。従来はかなりハードルが高い要件でしたが、生成AIの登場によって専門性の壁が低くなり、誰もがボーダーレスに動けるようになったことで実現可能になってきました。

田中氏:マニュアルが整備されていない自治体などで、AIに議事録を読み込ませてプロジェクトマネジメントを楽にするイメージですか?

南里氏:最近はNotion AIを活用し、会議の録音データをもとに自動で議事録にまとめてもらっています。自治体のようにマニュアルが整備されていない現場でも、AIを活用することでプロジェクトマネジメントを格段に楽にできると感じています。

田中氏:テクニカル面に課題はありますか?

南里氏:今はソフトウェアエンジニアがAIをキャッチアップしやすい時代です。AIの専門家がモデルを構築しているため、基礎的な理解があれば誰でもそれを活用して成果を出して勝者になれるチャンスがあります。重要なのは「AIをどう使うか」ではなく、「事業成果につなげるか」という視点です。

私たちがコンサルティングで伝えているのは、DXの先にある「AX(AIトランスフォーメーション)」という考え方です。ただし「生成AIを必ず導入してください」とは言いません。最終的に事業インパクトがなければ意味がなく、枯れた技術であっても成果につながるなら積極的に使うべきです。結局のところ、AI活用の目的はシンプルで「お客様が自社の製品を売るために必要かどうか」に尽きるのです。

田中氏:確かに、売れている企業はKPIを図りやすい仕組みを整えていますよね。

▶大手企業はどうやってPoCを進めるべきか

田中氏:AIやブロックチェーンを使って何かしたいけど予算がない場合、お客様にはどのようにPoCを提案していますか?

南野氏:大企業の攻め方は、ケースを持っているかどうかで分かれると思っています。既に上手くいっている企業は自走しますが、そうでない場合は「クイックウィン(小さくとも初期段階における成功実績)を見せることが重要」です。「他社ではこのケースでこういう数値が出ています」という具体的なデータを担当者に伝えるようにしています。

また、他社に依頼してうまくいっていない場合、その原因が「試行を重ねてもうまくいかない」のか「やり方そのものが間違っている」のかで全く違うので、直接確認し、適切なアドバイスを行います。

田中氏:赤字を出しながらどこまで進めていくかって難しいじゃないですか。撤退判断ってどうされているんですか?

南野氏:会社ごとに期待値を計算しています。担当の方との関係値や社風も影響しますね。

田中氏:クイックウィンしたとして、そのあとで合意が取れるんでしょうか?

南野氏:マーケティング領域ではユースケースが多く、成果が出やすいものもいくつかあるので、そういったものを押しています。特にコールセンターではユースケースを多数提示できるので進めやすいです。

電話業務は「発信」と「応対」に分かれますが、その前段階である「発信準備」もAIエージェントで回せる領域です。意外と「発信準備」のOCRなどを人がやっているケースが多いので、ここをAIで効率化すればコスト削減につながります。

田中氏:篠塚さんはPoC観点で意識していることはありますか?

篠塚氏:自分が所属するAI・LLM事業部はAi Workforceというプロダクトを中心とした事業なので、PoCで終わらないことが重要です。実際の業務フローを元に業務設計をした上でPoCを行い、実業務に耐えうることを確認していただいています。PoC評価の目標も単に精度だけでなく、業務時間の削減などにしています。さらに我々としても業界知識、お客様の業務ルール、前後業務を学んで、利用者から深いインサイトを引き出せるようにしています。

またAi Workforceというプロダクトとして再現性のあるユースケースなのかということは意識しています。

田中氏: 1社で複数ユースケースのプロジェクト化はどのように実現しているのですか?

篠塚氏:お客様の社内で生成AI勉強会を行なって生成AIユースケース発見のお手伝いをするということは行いました。また、これは狙って行うのは難しいのですが、その企業の中で注目度の高いプロジェクトで成果を作ることが望ましいですね。「あの部署で成果が出ているらしい」という口コミが広がると、全社展開につながります。

▶AI活用のリアルを追求した白熱のトークセッション

新規事業の最前線で活躍するAI領域のキーパーソンが集まった本イベント。

会場全体が登壇者の話の一つ一つに釘付けになり、AI活用の未来を全体で考える時間が生まれました。実際に現場で生かせるヒントも盛りだくさんで、今後どのようなAI活用がなされていくか楽しみです。

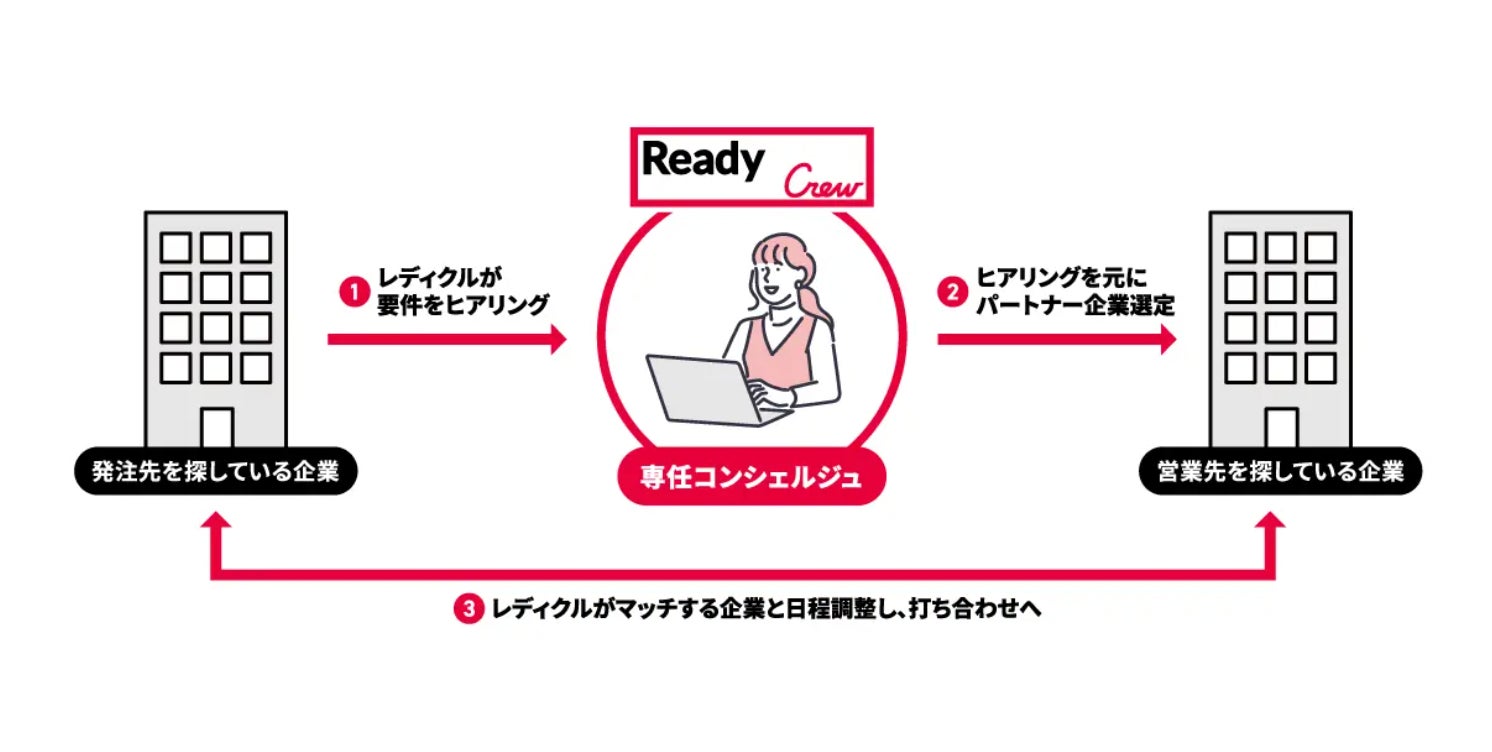

Ready Crew(レディクル)とは

レディクルは、上場企業2,800社の利用実績がある企業と企業をつなぐビジネスマッチングエージェントです。高い傾聴力・提案力を併せ持つコンシェルジュが、システム、プロモーション他、企業のあらゆる発注業務に関わる悩みをヒアリングいたします。伺った内容を元に、レディクル独自のシステムで幅広いネットワークの中から最適な企業をご紹介いたします。外注先となる企業様からのみ費用を頂いており、発注元の企業様からは一切費用を頂いておりません。

レディクルご活用事例

【会社概要】

社名 :フロンティア株式会社

本社所在地 : 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 : 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 : ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 : 2009年11月

URL : https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook :https://www.facebook.com/ReadyCrew

X :https://x.com/readycrew1111

Linkedin :https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

このページに掲載されているプレスリリースその他の情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像