【イベントレポート】中学生が生成AIの未来を探究!九段中等教育学校の生徒らがワークショップの発表会を実施

〜AIとチームを組んで、みんなの悩みを解決する「未来のアプリ」を提案!〜

企業のDXを促進するアルサーガパートナーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO/CTO:小俣泰明、以下「アルサーガパートナーズ」)は、2025年1月24日(金)、千代田区立九段中等教育学校(以下、九段中等教育学校)の中学一年生を対象にした生成AIワークショップの発表会を実施しました。本発表会は、2024年11月に同校向けに実施した生成AIをテーマとしたワークショップ*1の成果発表の場であり、生徒たちが未来を見据えた創造的な取り組みを発表する機会となりました。

*1 【イベントレポート】九段中等教育学校の中学生に向けた生成AIワークショップを開催

https://www.arsaga.jp/news/pressrelease-event-report-kudan-workshop-20241101/

◾九段中等教育学校の取り組み

九段中等教育学校は文部科学省のリーディングDXスクールに指定され、生成AIパイロット校として先進的な教育DXの推進に取り組んでいます。デジタル時代において不可欠となった生成AIの活用にもいち早く注目しており、2023年10月にはアルサーガパートナーズが提供するGPTサービスを用いた教員向け「ChatGPT勉強会」*2を実施しました。

*2【勉強会レポート】アルサーガ、千代田区立九段中等教育学校に校務活用のための「ChatGPT勉強会」を実施:https://www.arsaga.jp/news/event-report-gpt-study-meeting/

さらに、2024年11月には、未来を担う生徒たちの育成を目的とした中学生向け生成AIワークショップを開催。このワークショップでは、生成AIの基本的な仕組みを学ぶだけでなく、実際の活用方法について探究し、生徒たち自身が考えたアイデアを活かした「未来のアプリ」構想に挑戦しました。

今回の発表会は、この生成AIワークショップの成果を発表する場として実施され、生徒たちはグループごとに「未来のアプリ」構想を披露しました。各グループが独自の視点で創造したアイデアは、AI技術の可能性を大いに感じさせる内容となりました。

◾ワークショップのテーマ

2024年11月に実施したワークショップでは、「AIとチームを組んで、みんなの悩みを解決する『未来のアプリ』を考える」をテーマに、中学生たちが生成AIの可能性を活かしたアイデア創出に挑戦しました。

このワークショップでは、弊社の「Arsaga GenerativeAI Lab」*3のメンバーが、テーマの背景や重要性について解説し、「未来を見据えたアプリ開発」における生成AIの役割や活用の可能性をわかりやすく伝えました。

*3 生成AIの最先端研究チーム「Arsaga GenerativeAI Lab」:https://www.arsaga.jp/news/pressrelease-arsaga-generativeai-lab-20240704/

◾生徒たちが考えた「未来のアプリ」のアイデア

今回の発表会では、九段中等教育学校の中学生15名が3つの班に分かれて課題に取り組みました。

また、発表会にはアルサーガパートナーズの社員が審査員として参加し、それぞれの専門的な視点から各班にフィードバックを行い、生徒たちの学びを深めるサポートをしました。

A班:美術の課題アイデアをサポートするアプリ

A班は、まず班員の中であがった「美術の課題が大変」という悩みを解決するアプリを考案しました。

課題解決のアプローチとして、A班はアンケート調査を実施。学年全体を対象に「美術の課題で困った経験」や「生成AIの使用頻度」に関する質問を行い、122名から回答を得ました。また、アンケートによる定量調査に加え、定性調査としてインタビューも行い、より深い洞察を得ました。

調査結果から、美術の授業で多くの生徒が重視しているのは「自分が気に入る表現を見つけること」や「作品をしっかり鑑賞して感じること」であることが分かりました。これを踏まえ、A班は美術の課題において生成AIを使う際には、アイデアを生み出すためのサポートツールとして活用することが重要だと結論づけました。

画像生成などの機能を活用すれば、美術の課題をより簡単に仕上げられるかもしれません。しかし、それでは独創性や自分自身の表現力が失われてしまう可能性があるため、A班は「その前段階でアイデア出しを助けてもらうことが重要」と話します。

この結論をもとに、A班が提案したのは「美術のアイデアを文章化するアプリ」です。生成AIの活用が難しいとされる美術の分野においても、独自の視点で課題解決に取り組んだ提案であり、その着眼点と工夫が高く評価されました。

▼審査員からのコメント(抜粋)

課題を深く掘り下げるために、自分たちで調査を行い、データを集めて分析した点がとても素晴らしいです。このような経験は、これから先、いろいろな場面で役立つ大切な力になると思います。

また、「AIに任せすぎると個性が失われる」という視点を持てたことも、とても良いポイントです。この考えを取り入れたことで、アプリのアイデアに深みが出ていると感じました。これからもAIと協力しながら、新しい発想を大切にしてこれからもチャレンジし続けてください。

B班:勉強を進めた時に報酬をもらえるアプリ

B班が提案したのは、自分たちの身近な「勉強についての悩み」を解決することでした。さらに「未来のアプリとは何か」を考えた結果、「現在の社会にはない画期的な機能を備え、多大な効果が期待できるアプリ」であると定義しました。

この課題を解決するために、B班はまず学年内の111人を対象にアンケートを実施。「計画通りに勉強を進めたときに、報酬をもらいたいですか?」という質問に対し、約8割の生徒が「はい」と回答しました。

さらに、インターネット上のデータを活用して「普段の勉強で最も悩んでいること」を調査。その結果、「やる気が起きない」という回答が最も多いことが分かりました。これらの結果を踏まえ、勉強のモチベーションを高めるために「勉強を進めるごとに報酬がもらえる仕組みをアプリに取り入れる」という解決策を提案しました。さらに、B班は課題解決に役立つアプリ機能として、8つの具体的な機能を考案しました。これらの機能は、「勉強のやる気が起きない」という、多くの学生が抱える身近な悩みを解決するための提案です。

B班のアプローチは、具体的なデータ収集と分析を基に課題を深掘りし、実現可能性の高い解決策を考えた点で非常に意義深いものとなりました。

▼審査員からのコメント(抜粋)

アンケートで得られた回答について、8割が「報酬をもらいたい」と答えたことにに注目するのも大切ですが、なぜ残りの2割の人が報酬を必要としないのかを掘り下げることで、新たな発見が得られるかもしれません。

例えば、報酬がいらない理由が「勉強したくないから」なのか、「報酬がなくても勉強する意志があるから」なのかを調べたり、報酬なしでも勉強を続ける人にインタビューを行ったりすることで、その背景にある価値観や経験を深く理解できると思います。こうした視点を活かせば、新たなアプリのアイデアが生まれるかもしれません。ぜひ、こうしたアプローチも試してみてください。

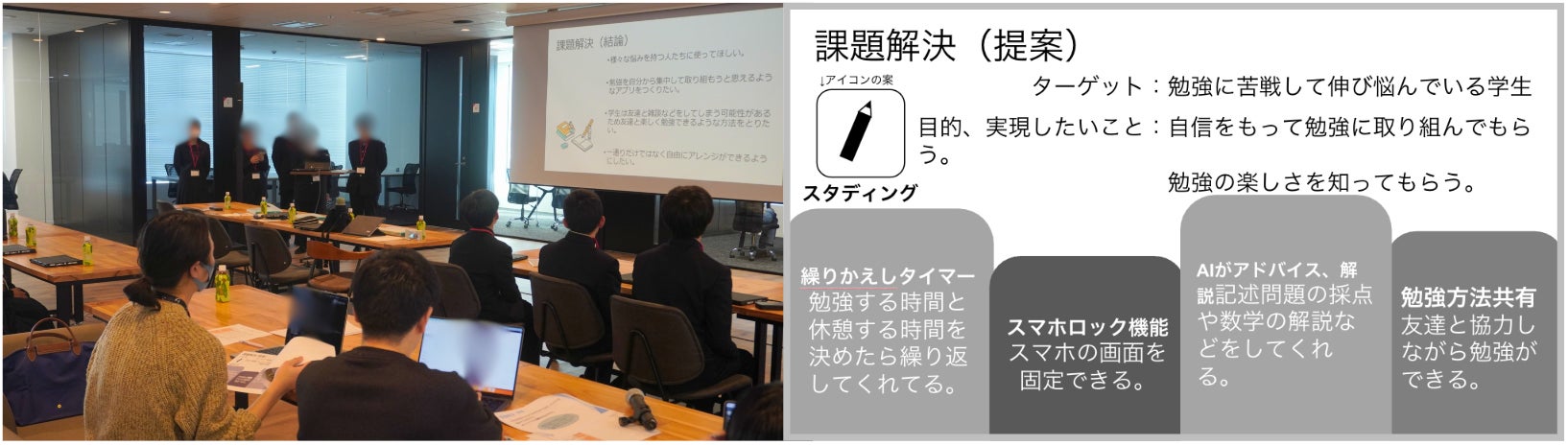

C班:テストの点数を上げるためにAIを活用したアプリ

C班は、まず「生成AI市場が世界的に拡大している」というインターネット上の調査結果を提示し、生成AIの重要性について説明しました。その上で、「テストの点数を上げるためにAIを活用したアプリを考える」という課題を設定しました。

次に、日本の勉強方法について調査を実施。現在の勉強スタイルは、昔に比べて思考型の学習法よりも暗記重視の傾向が強くなっていることが分かりました。また、競合他社となる既存の勉強アプリについて、その魅力的な機能や効果を調べ、表にまとめました。この調査結果を基に、多くの人に使ってもらえるアプリにするための工夫として、「無料で提供する」「どんな人でも使いやすいシンプルな設計にする」といった見せ方を考案しました。

さらに、具体的な機能として、AIがユーザーに勉強のアドバイスや解説を提供する機能を提案。これにより、学習を効率的に進められるアプリの実現を目指しました。

様々な調査を通じて、ターゲットの視点に立った課題解決を考えた、実用的で魅力的な提案でした。

▼審査員からのコメント(抜粋)

イラストや資料を使った発表はとても分かりやすく素晴らしかったです。競合他社の調査に取り組む姿勢も印象的で、今あるサービスを調べるアプローチは良いアイデアだと思います。

サービス作りでは課題設定や調査が重要です。その点に力を入れたことは素晴らしい成果だと感じました。次は、調査データをさらに深掘りし、「なぜそうなっているのか」を考えることで、新たな発見につながると思います。

また、データの発表時に情報元を示すと、説得力がさらに増すでしょう。素敵な提案をありがとうございました!

◾️担当教員からのコメント

今回は、本校の教育活動である「九段探究プラン 企業訪問」にご協力いただき、誠に感謝申し上げます。九段探究プランは「自分らしさを発見し、未来を創っていく探究人」の育成を目指し、今年度から本格的に実施を開始いたしました。前期課程1年生(中学1年生)の企業訪問は、7月に実施した「ちよだフィールドワーク」での学習成果を活かし、企業の皆様から設定していただいた課題に対して、生徒たちは試行錯誤しながら解決策を考えました。

◾Arsaga GenerativeAI Lab所長 横溝からの総括コメント

今回の課題を通して、「社会課題の調査における正確性の不確かさ」「画像生成が思い通りにいかない点」「教科書とAIの回答の違い」など、AIが得意な領域と苦手な領域を正しく理解することができたかと思います。また、未来を見据えた取り組みを進める中で、生成AI市場の成長予測や調査、具体的なアプリ提案といった実践的な力を鍛えられたことも、大きな学びとなったのではないでしょうか。私たちの世代は、これから生成AIと共に生きていかねばならない世代です。今回のような経験を積み重ねることで、AI時代を生き抜く力を育んでいけると感じています。

さらに、課題を通じて「問題発見」「問題提起」「問題分析」「問題解決」、そして「さらなる問題発見」というプロセスを実践できたことは、これからの社会で求められるスキルを養う大きな一歩です。また、AIの回答が必ずしも正確ではないことを前提に、その正誤をチェックするための調査や検証が重要であることも、皆さん自身の経験を通じて学んでいただけたのではないでしょうか。

AIが進化を続けても、人間にしかできないスキルはこれからますます重要になります。今回のように、緊張の中でしっかりと話し切り、アイデアを共有する姿勢や勇気は、これからの時代に欠かせないものです。発表を通じて身につけた経験を、ぜひ今後の学びに活かしてください。素晴らしい発表をありがとうございました!

◾まとめ

今回のワークショップでは、文部科学省のリーディングDXスクールに指定され、生成AIパイロット校として先進的な教育DXを推進している九段中等教育学校の生徒たちが、生成AIを活用した未来のアプリ作りに挑戦しました。

難易度の高い課題にもかかわらず、生徒たちは最先端のIT技術がどのように社会の役に立つかを自分たちの視点で考え抜き、彼らならではの等身大でフレッシュな提案を見せてくれました。

アルサーガパートナーズは、生成AIや最先端技術の普及を通じて、次世代を担う技術者やリーダーの育成に貢献することを目指しています。今回のような教育活動を通じて、生徒たちが自ら考え、課題を解決する力を身につける機会を提供することで、未来の可能性を広げるお手伝いをしていきたいと考えています。今後も、教育現場や地域社会と連携しながら、新しい学びの形を創造し続けてまいります。

■関連URL

アルサーガパートナーズ、千代田区立九段中等教育学校が導入する校内生成AI「otomotto」を開発支援:https://www.arsaga.jp/news/pressrelease-kudan-otomotto-20250221

アルサーガパートナーズ株式会社

アルサーガパートナーズは、成長し続ける流行の発信地“渋谷”に拠点を置く総合ファームです。「日本のDXを世界で誇れる産業へ」をビジョンに掲げ、DXサービスをワンストップで提供するため、コンサルティングからシステム開発、保守・運用までの体制を整えています。「最高品質を最速で」をスローガンに掲げ、お客さまに寄り添いながらビジネスの成功をより確実なものへと導きます。

本社 :東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー18階

熊本支社 :熊本県熊本市南区江越2丁目24-1

福岡支社 :福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 天神ビジネスセンター7階

代表者 :代表取締役社長 CEO/CTO 小俣泰明

設立日 :2016年1月

資本金 :14億3,470万円(資本準備金等を含む)

従業員数 :492名(SES含む、2025年1月末時点)

事業内容 :ワンストップDXソリューション事業

Web :https://www.arsaga.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像