物価高で節約ムード広がるも、「推し企業なら値上げしても買い続ける」消費者が約5割【企業やブランドに対する「推し消費」1,000人調査】

Z世代の約半数が「企業」を推す時代に。SNSフォローの次は「ロゴグッズ着用」での応援行動が盛んに。推し企業1位は「任天堂」

顧客のホンネデータを収集/分析するプラットフォーム「coorum(コーラム)」を運営する株式会社Asobica(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:今田孝哉)は、物価高騰下における「企業やブランドに対する『推し消費』」に関して、全国15~59歳の男女1,035人を対象に意識調査を実施しました。

本調査は、近年、記録的な物価高が続き、消費者の節約志向・買い控えが強まるなか、消費活性のドライバーとして「推し活消費」※1が注目されていることからヒントを受け、「企業やブランドに対する『推し行動』 が強力な購買ドライバーになるのではないか」という仮説のもと、「推し企業」を持つ消費者の行動実態と物価高でも選ばれる企業の特性について調査を通じて明らかにいたしました。

※1 本調査における「推し」とは、対象に対して「新商品はチェックしている」「発信情報はついつい見てしまう」「SNSをフォローしている」「家族や友人にお勧めしたことがある」といった行動と定義しています。

調査結果サマリー

1.【「推し企業」の保有割合について】

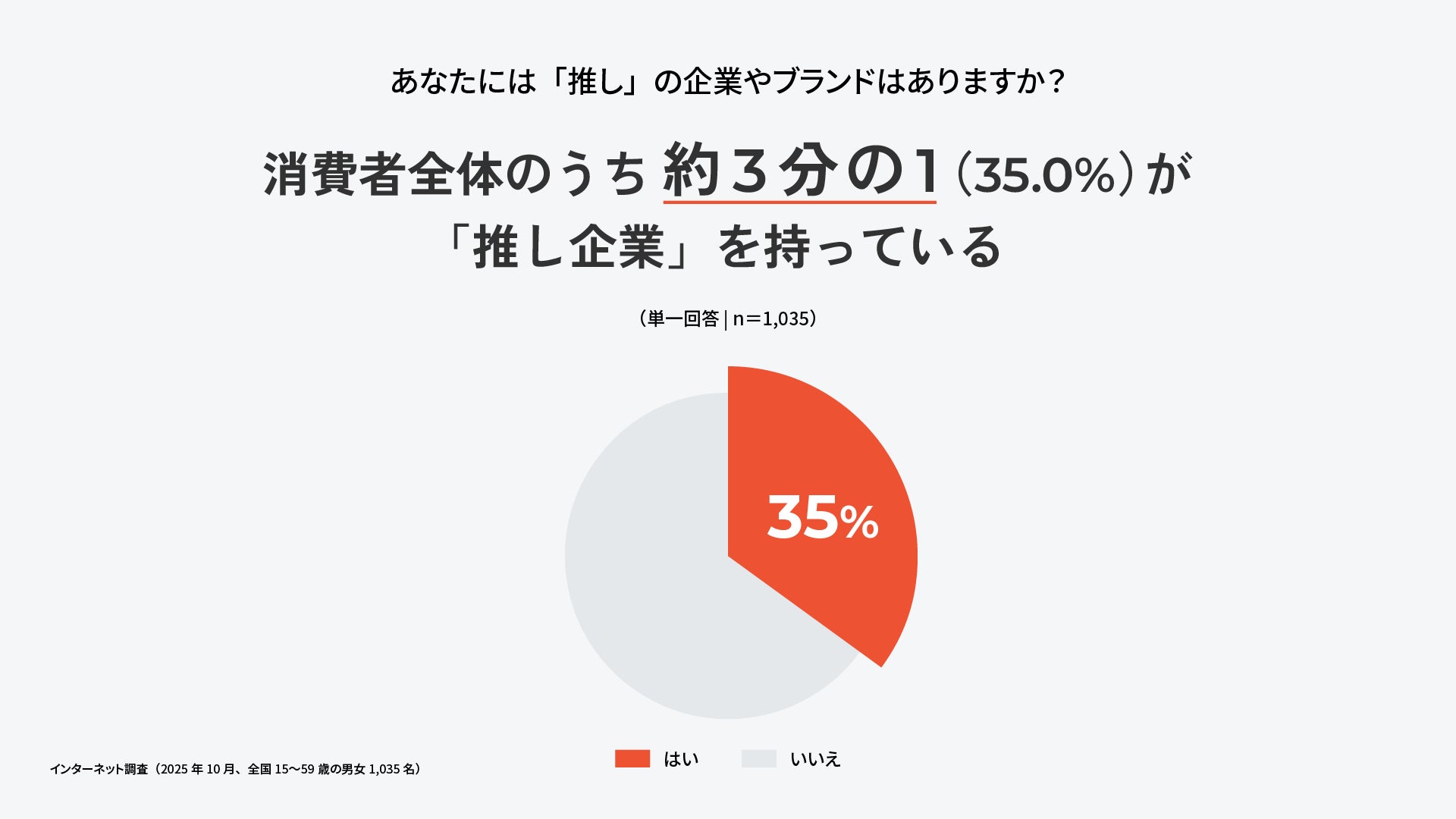

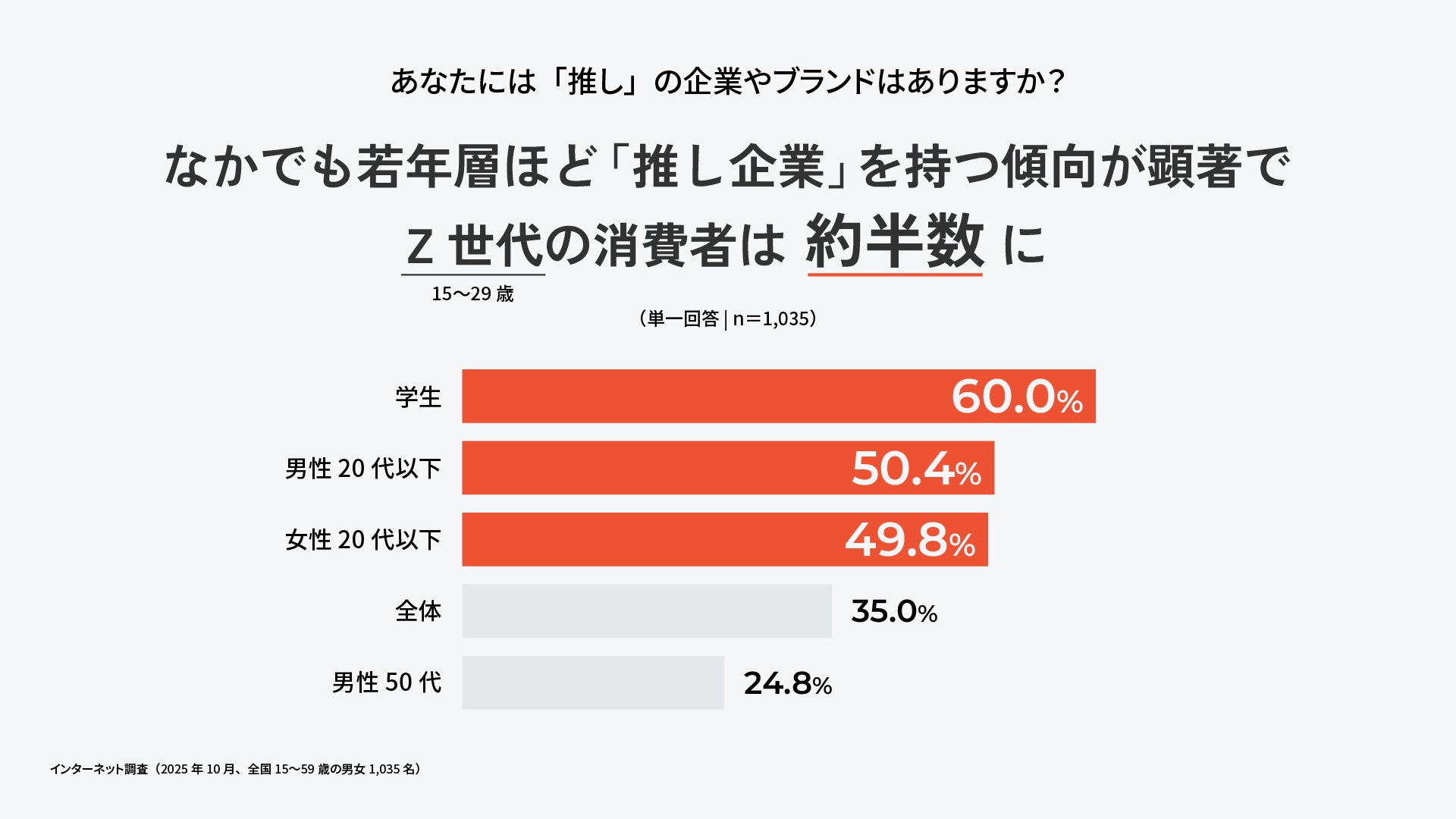

消費者全体のうち約3分の1(35.0%)が「推し企業」を持っている。なかでも若年層ほど「推し企業」を持つ傾向が顕著で、Z世代 ※2の消費者は約半数に。

2.【「推し企業/ブランド商品」の有無による継続購入意向について】

物価高でも「推し企業あり層」の約5割が「推し企業の商品は値上げしても買い続ける」と回答。「推し消費」は消費活性のドライバーに。

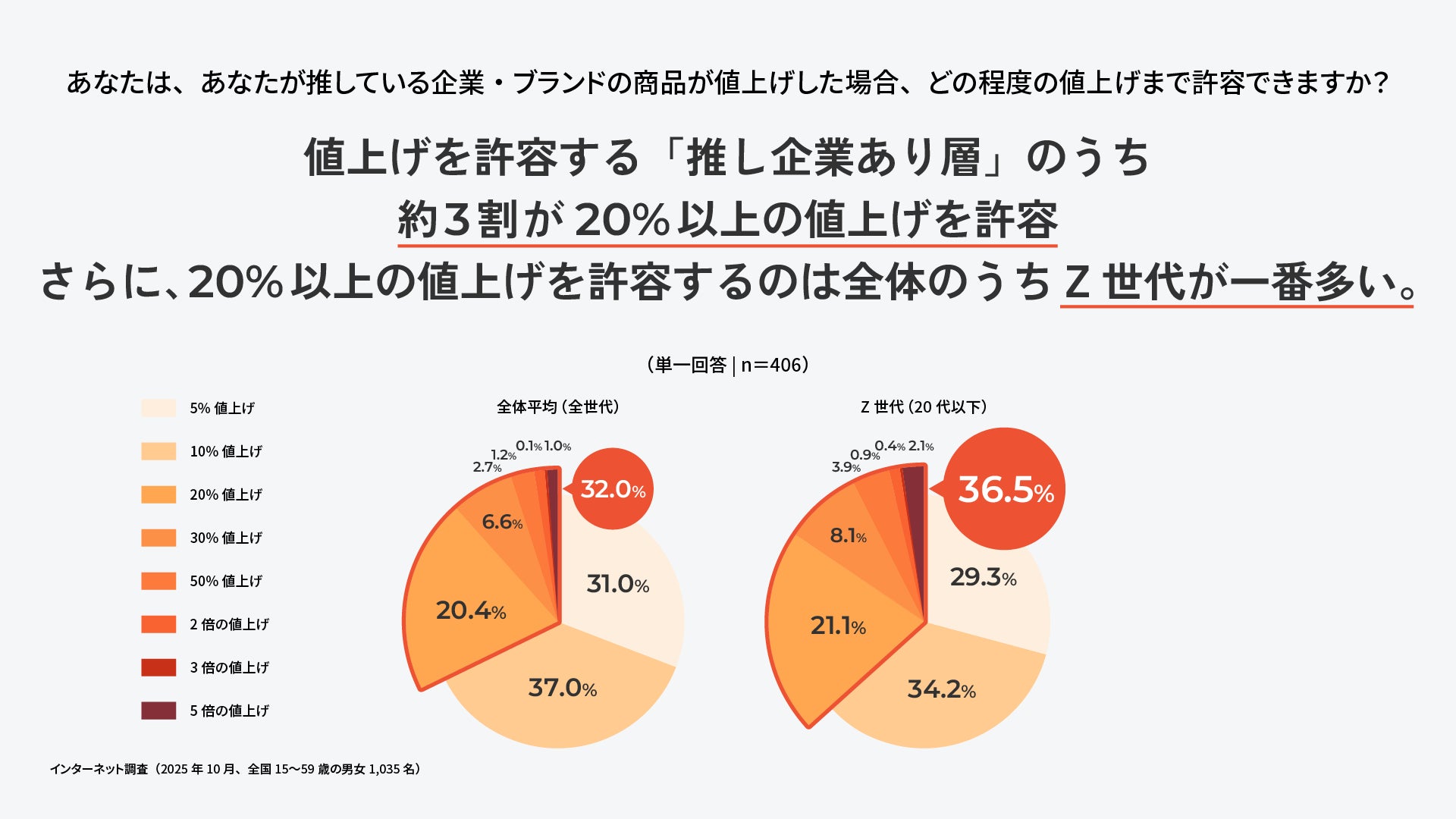

3.【「推し企業/ブランド商品」の値上げ許容度について】

「推し企業あり層」の約3割が20%以上の値上げを許容。さらに、20%以上の値上げを許容する層はZ世代が一番多い。

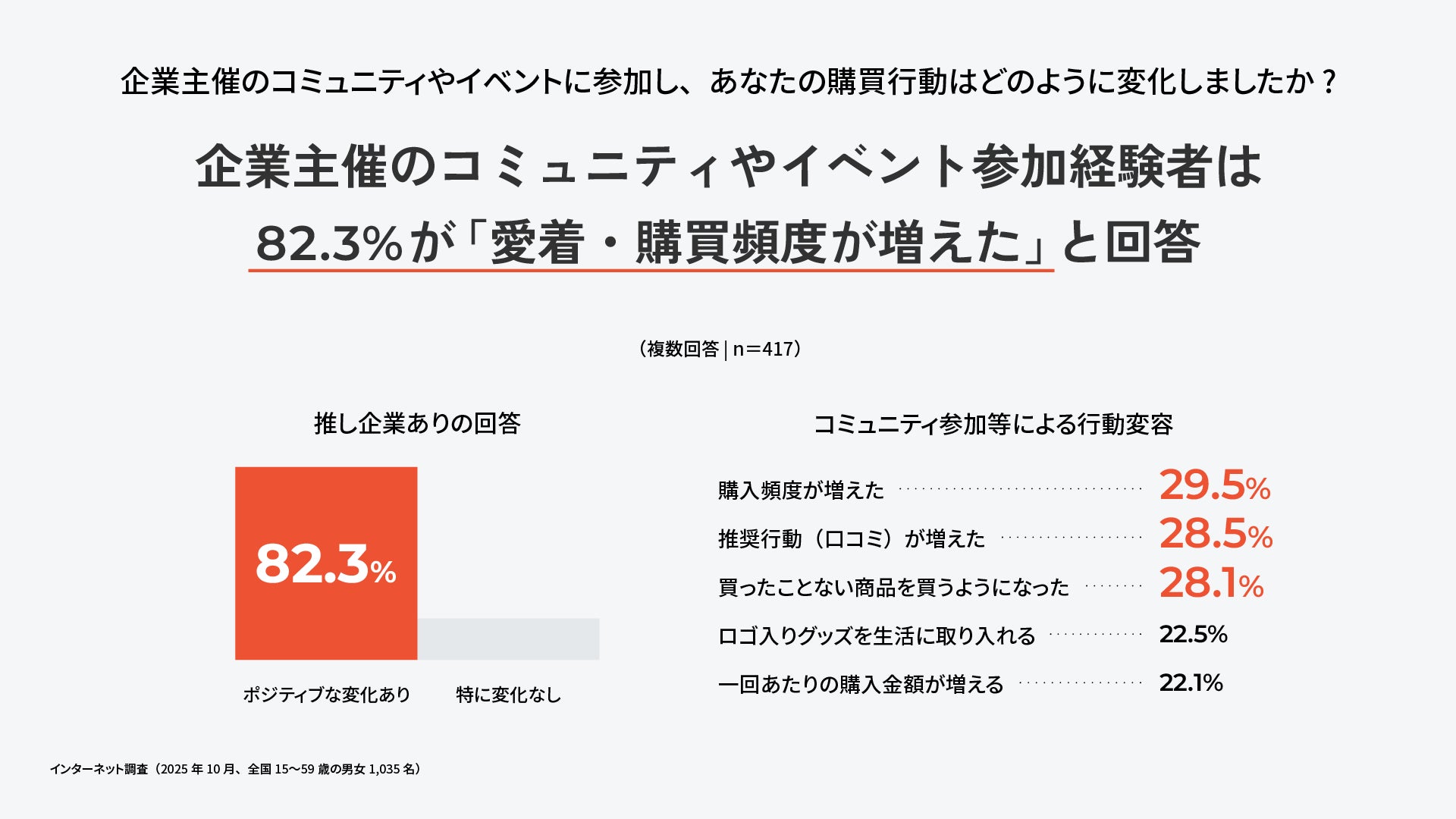

4.【「推される企業/ブランド」になるための活動としての企業コミュニティ】

企業主催のコミュニティやイベント参加経験者は、82.3%が「愛着・購買頻度が増えた」と回答。企業との相互コミュニケーションが実際の購買行動に結びつくという結果に。

※2 本調査における「Z世代」とは、15〜29歳の若年層と定義しています。

※転載・引用時は下記の出典元・リンクの設定をお願いいたします。

(掲載例)

Asobica「企業やブランドに対する『推し消費』に関する調査」 https://coorum.jp/whitepaper/wp_vol54/

【調査概要】

調査時期:2025年10月17日~22日

調査方法:インターネット調査

調査対象:全国15〜59歳の男女1,035名

調査結果詳細

1.【「推し企業」の保有割合について】

消費者全体のうち約3分の1(35.0%)が「推し企業」を持っている。なかでも若年層ほど「推し企業」を持つ傾向が顕著で、Z世代の消費者は約半数に。

「推し企業」の保有割合について聞いたところ、消費者(15~59歳)全体のうち、35.0%が「推し」の企業やブランドがあると回答。「推し」という言葉や行為が明文化されたことで、「推し」の対象と自認し、その好意が企業やブランドにも向かっていることがわかる。

特にZ世代(15歳〜29歳)で「推し企業」を持つ傾向は顕著。男性20代以下で50.4%、女性20代以下で49.8%と、若者の約半数が「推し企業」を持っていることが明らかになった。

このことから、SNSで情報を追い、グッズを購入し、良さを発信・共有するという「推す」行為が、彼らにとって非常に身近で日常的な行動になっており、熱量の向け先が、従来のエンタメコンテンツだけでなく、共感できる理念を持つ企業や世界観が好きなブランドにも自然と広がっていると考えられる。

2. 【「推し企業」の業種について】

「推し企業/ブランド」の業種として最も多いのはアパレルファッション。

「推し企業」の保有者に対して、「推し企業」の業種を聞いたところ「アパレルファッション」が29.2%でトップ。「ゲーム」(24.2%)「食品・飲料」「化粧品・美容」(22.2%)が続く。アパレルファッションについては、デザインや世界観など選好性が高い商材であることが選ばれる理由である一方、航空会社はLCCの普及や運行状況により特定の企業への愛着度が低いと推察できる。

3. 【「推し企業」ランキング(全体・業種別)(自由回答より抜粋)】

「推し企業」に対する愛着ランキングでは、全体1位が「任天堂」「トヨタ」「パナソニック」という結果に。

具体的な企業・ブランド名から回答を収集したところ、ランキング上位は任天堂、トヨタ自動車、ユニクロなどすべて一般消費者向けの製品となっており、日常生活での接点の多さが趣味・嗜好との強いつながりによって生まれやすいことを示している。

また、任天堂やトヨタ自動車においては、3位以下と大きく投票数を引き離している。このことから、任天堂には強力なIPと独自の世界観が熱狂的なファンを獲得していること、トヨタ自動車には「品質への信頼」や「日本ブランドへの誇り」など、利用者と企業という形を越えた支持につながっていると推察される。

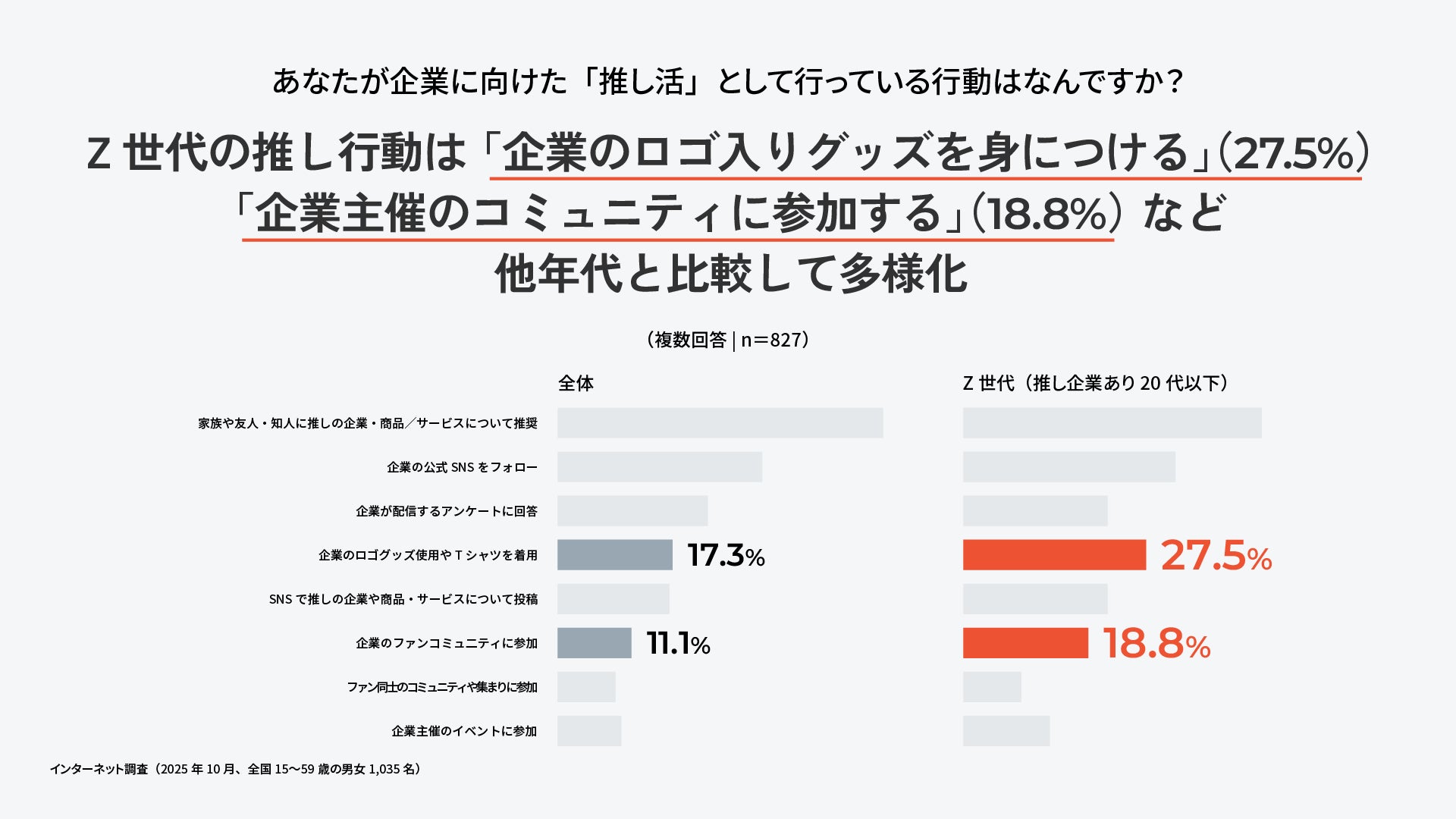

4.【企業/ブランドに対する具体的な「推し行動」について】

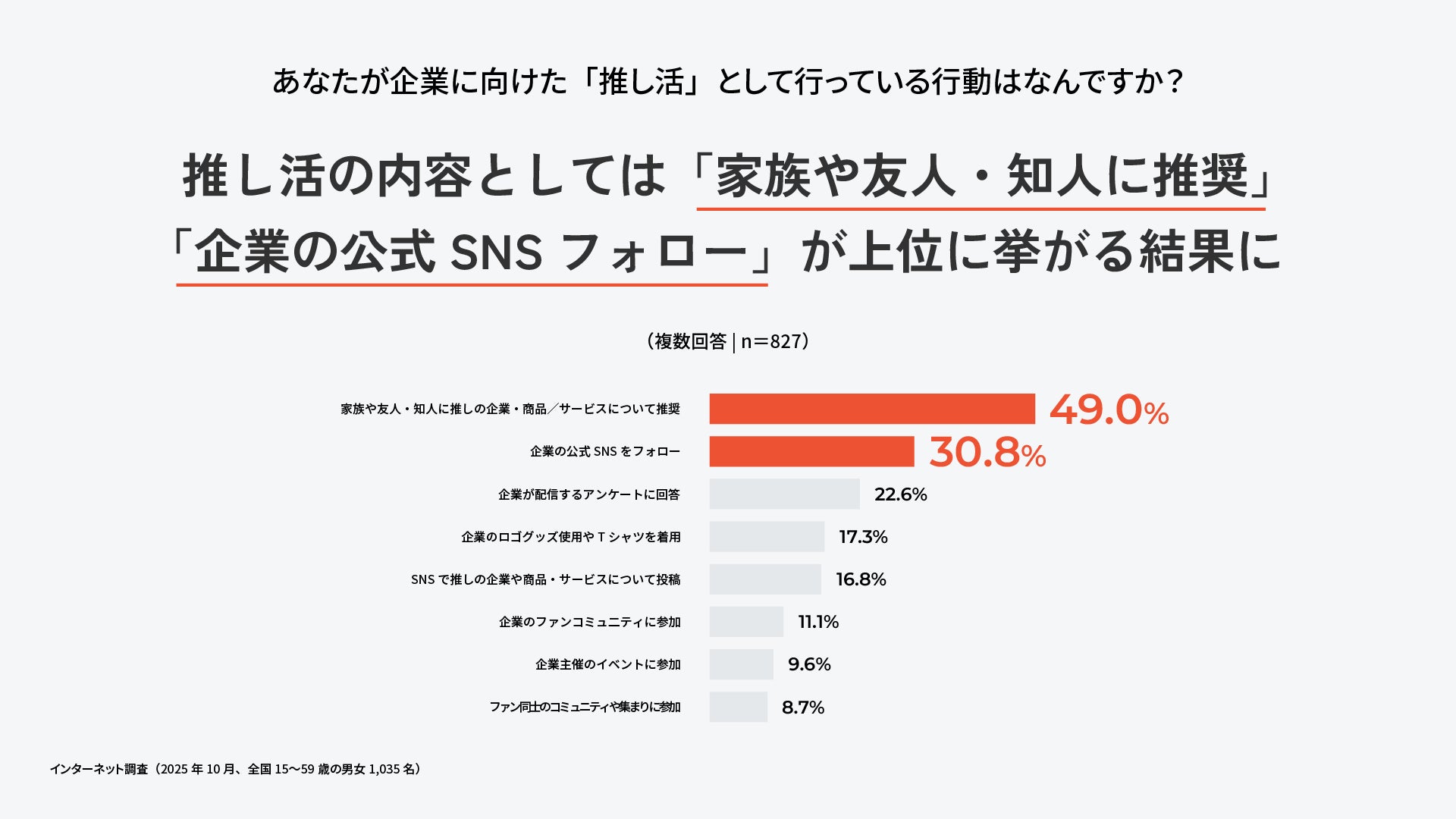

推し活の内容としては「家族や友人・知人に推奨」「企業の公式SNSフォロー」が上位に挙がる結果に。一方で、Z世代の推し行動は「企業のロゴ入りグッズを身につける」(27.5%)「企業主催のコミュニティに参加する」(18.8%)など他年代と比較して多様化。

企業の推し活として具体的に行っている行動について聞いたところ、「家族や友人・知人に推しの企業・商品/サービスについて推奨すること」が全体の49.0%、「企業の公式SNSをフォローすること」が30.8%という結果に。この結果は、ファンが単なるリピーターに留まらず、企業に代わって「最も信頼性の高い広告塔」として、身近な人へ熱量を持って口コミを広げてくれる存在であることを示している。

また、推し活文化の台頭によりZ世代の「推し行動」は「家族や知人に推奨する」「企業のSNSをフォローする」に次いで、「企業のロゴ入りグッズを身につける」が27.5%、「企業のファンコミュニティに参加する」が18.8%と全体平均と比較すると特筆して高く、多様化していることが分かった。

ロゴ入りグッズの着用は、対象の企業やブランドのファンであることを公に示したいという強いロイヤルティの表現であり、企業側もその心理を見越して、若年層をターゲットにしたアパレル商品を販売していることが考えられる。

また、コミュニティへの参加は、「推し活」が参加型の行為であることを指し、企業が公式に「集まれる場(コミュニティ)」を提供することが、エンゲージメントをさらに深める鍵だと言える。

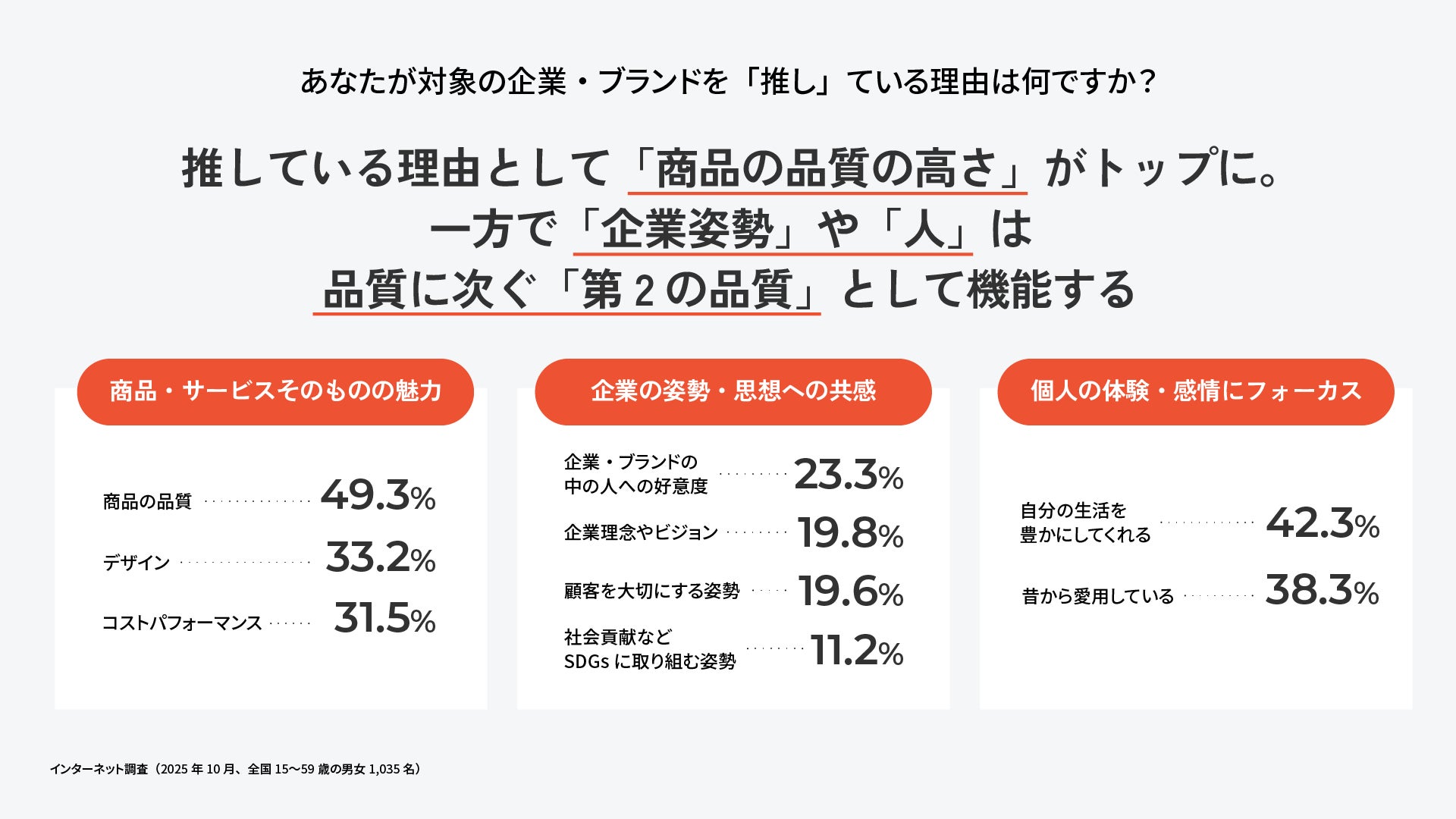

5.【企業/ブランドを『推している』理由】

推している理由として、「商品の品質が高さ」がトップに。一方で、「企業姿勢」や「人」は、品質に次ぐ「第2の品質」として機能する。

「推し企業あり層」に対して、その会社/ブランドを推している理由を聞いたところ、「商品の品質が高さ」がトップに(49.3%)。一方で、企業姿勢や理念など「人の力で理由づけられる部分」は、品質がコモディティ化しやすい業種において、「推す」理由を補完する役割を果たしていると言える。

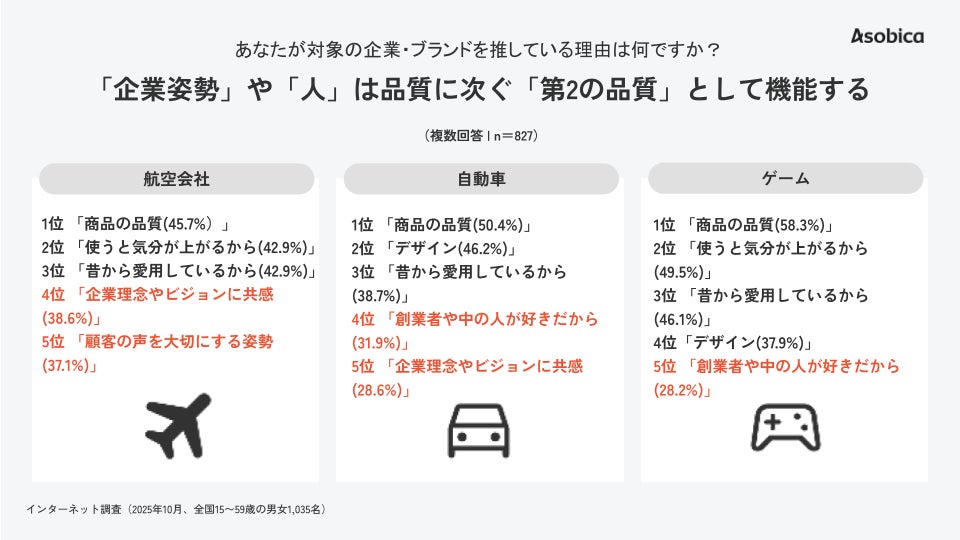

業界別で結果を考察すると以下のようになった。

・航空会社:

「商品の品質」(45.7%)に迫る高スコアで、「企業理念への共感」(38.6%)、「顧客を大切にする姿勢」(37.1%)が支持されている。サービス業である航空会社では、企業姿勢や理念が従業員の行動に反映され、「サービスの品質」そのものとして顧客に認識されていることがわかる。

・自動車:

「品質」(50.4%)、「デザイン」(46.2%)に次いで、「創業者や中の人が好き」(31.9%)や「企業理念やビジョンに共感」(28.6%)が上位。技術者の情熱やモノづくりへの哲学といった「人」の側面が、製品の信頼性やブランド価値の一部として評価されていることを示唆する。

・ゲーム:

「創業者や開発者など、企業・ブランドの中の人が好き・惹かれる」という理由が28.2%と、他業種の平均数値(23.3%)に対し高くなっている。開発者の思想や情熱が作品の世界観に強く反映されるため、ユーザーはクリエイターの「人となり」に対して強い愛着を持ち、それが企業・ブランドへの「推し」に繋がっていると考えられる。

6.【「推し企業/ブランド商品」の有無による物価高に対する消費行動の変化について】

物価高騰を受けて「推し企業あり層」は「消費にメリハリをつけるようになった」「消費が増えた」と答えた人が、「推し企業なし層」と比較すると1.5倍に。

近年の物価高騰を受け、消費行動の変化があったか聞いたところ、「節約を意識する」層が全体の4割を占めている一方で、「推し企業あり層」における消費行動においては25.7%が「消費にメリハリをつけるようになった」「消費が増えた」と回答。これは、「推し企業なし層」に比べて1.5倍高い結果に。

このことから、「推し企業あり層」は、本当に欲しいものであれば価格が高くても購入する傾向があることが推察される。

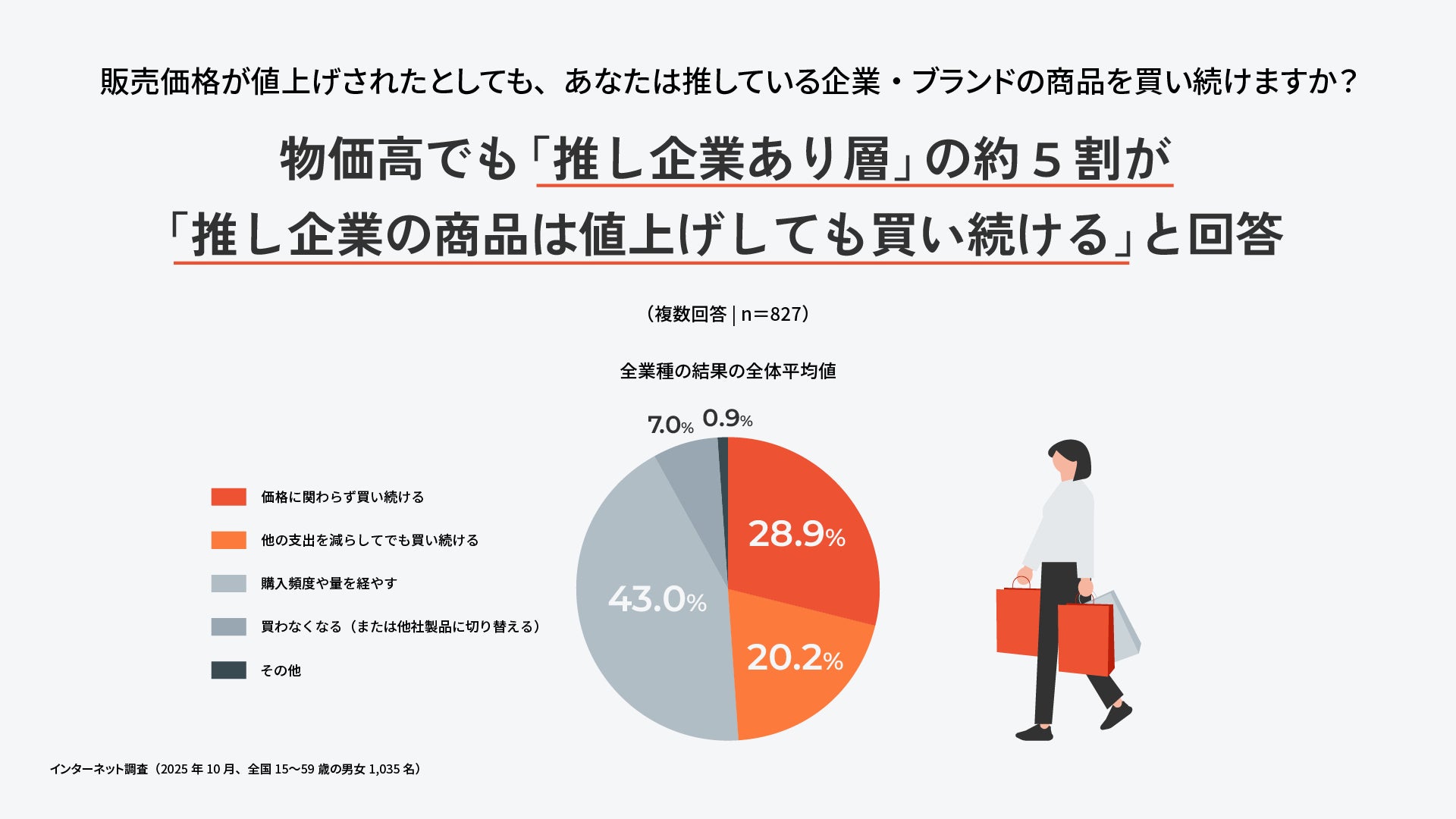

7.【「推し企業/ブランド商品」が値上げした場合の消費行動の変化について】

物価高でも「推し企業あり層」の約5割が「推し企業の商品は値上げしても買い続ける」と回答。「推し消費」は消費活性のドライバーに

「推し企業あり層」に対して、「推し企業」の販売商品価格が値上げした場合における消費行動について聞いたところ、どの業種でも約5割が「(価格に関わらず/他の支出を減らしてでも)買い続ける」と回答。

物価高で消費が冷え込む中でも、「推し企業あり層」は、購買行動を継続する傾向が強く、消費活性のドライバーとなりうる可能性が示唆された。

8.【「推し企業/ブランド商品」の値上げ許容度について】

「推し企業あり層」の約3割が20%以上の値上げを許容。さらに、20%以上の値上げを許容する層はZ世代が一番多い。

「推し企業あり層」に対して、いくらまでの値上げを許容するか聞いたところ、約3割が20%以上の値上げを許容すると回答。「推し企業あり層」は、値上げが企業やブランドの継続やより良い体験の創出につながると理解していると同時に、利用することで自分の気分が上がる体験的価値の維持・向上のためであれば、コスト増を許容する傾向にあることが分かる。

さらに、「推し企業あり」のZ世代は20%以上の値上げにも「許容する」と回答する層が36.5%と全体平均と比較すると高い(年代別で見ると30代:7.4%、40代:10.1%、50代:6.3%)。このことから、お布施や貢献など熱狂的な消費意識が極めて強いことが推察される。

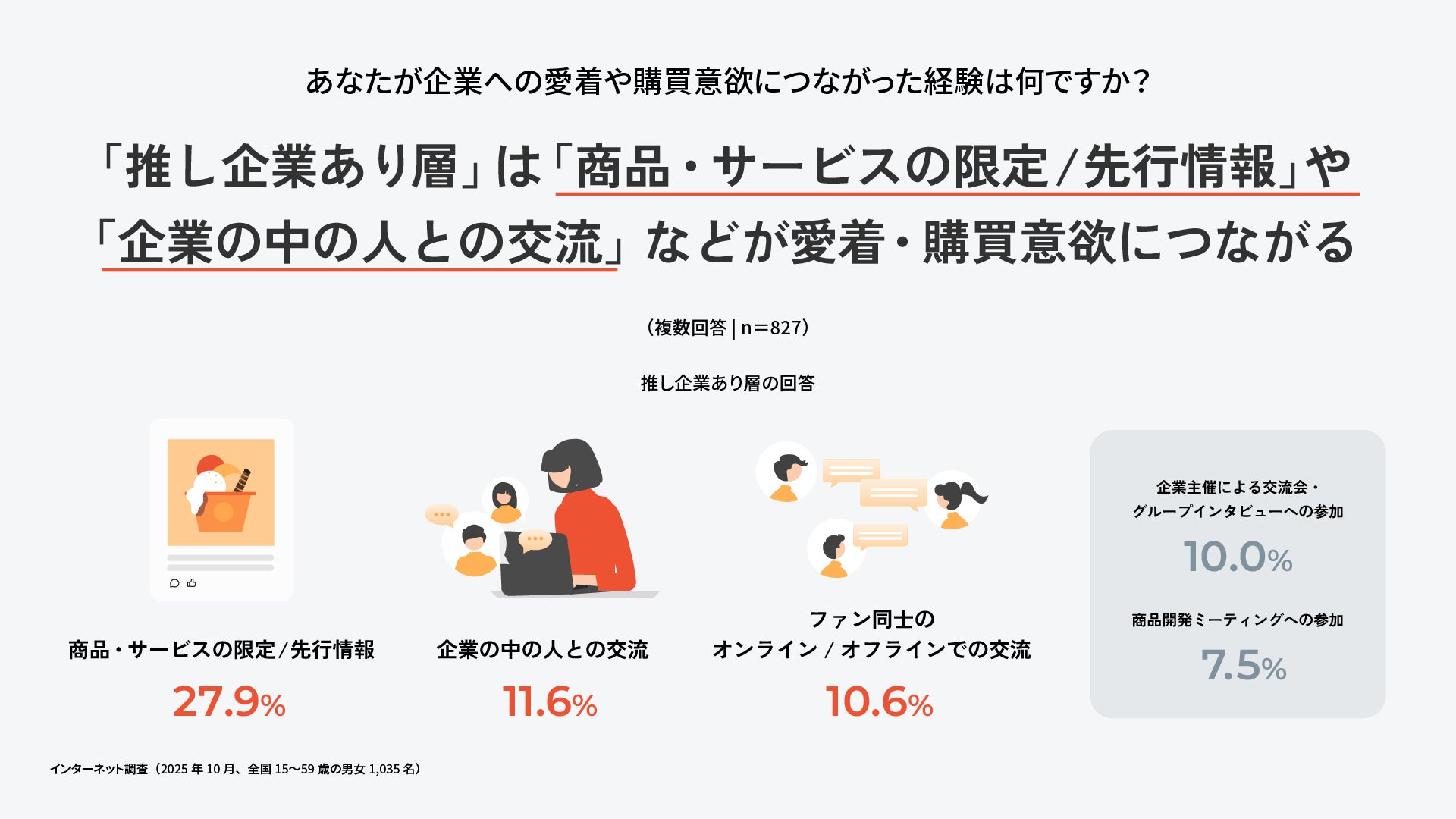

9.【「推される企業/ブランド」になるための活動について】

「推し企業あり層」は「商品・サービスの限定/先行情報」や「企業の中の人との交流」などが愛着・購買意欲につながる。

企業への愛着・購買意欲向上に繋がった経験を「推し企業あり層」に聞いたところ、「商品・サービスの限定/先行情報」や「企業の中の人との交流」、「ファン同士の交流」が愛着や購買意欲につながると回答。

「推し企業あり層」は、商品を愛用するだけでなく、その先にある関係性を重視しており、彼らにとって愛着とは、「モノ」だけでなく「コト(体験)」や「ヒト(中の人、ファン仲間)」とのつながりによって育まれると言える。

10.【「推される企業/ブランド」になるための活動としての企業コミュニティ】

企業主催のコミュニティやイベント参加経験者は、82.3%が「愛着・購買頻度が増えた」と回答。企業との相互コミュニケーションが実際の購買行動に結びつくという結果に

前問で「企業主催のコミュニティやイベントに参加したことがある」と回答した「推し企業あり層」を対象に、コミュニティやイベント参加を通じて愛着・購買行動に変化があったか聞いたところ、82.3%がポジティブな変化(購入頻度増、推奨行動増など)を実感。

企業からの能動的なアプローチ(イベント、コミュニティ)を通じた企業との相互コミュニケーションは、「推し企業」を持つ層の愛着を実際の購買行動(購入頻度増:29.5%、推奨行動増:28.5%など)に結びつける上で、極めて効果的であることが示された。

専門家コメント

上智大学経済学部教授 新井範子氏

プロフィール

上智大学経済学部教授 / 博士(経営学)

専門分野は、デジタル空間におけるマーケティングを中心に、生活者と企業の価値創発に関する研究、消費者行動分析。

『応援される会社』(光文社新書、2018)で、消費者をファン化するマーケティングについて、『マーケター理子の成長記~パーパスドリブン・マーケティングを学ぶ~』(翔泳社,2022)では、社会視点のマーケティングの取り組みを、『IDGs 変容する組織』(経済法令研究会、2023)では、 SDGs時代の個人の生き方を支える企業について解説している。

コメント

「推し」行動の加速。背景にはSNSがインフラに

「推し」行動自体は昔から存在しましたが、現代の「推し消費」はSNSによって加速しています。SNSがファン同士の出会いや相互作用を促すインフラとなり、活動が活発化しました。

特に、主体的に意見を発信することに慣れたSNSネイティブである若年層は、企業を「推す」ことへの抵抗が少なく、これが若年層の「推し企業」保有率は約5割といった調査結果に繋がったと考えられます。

「推し企業」の値上げが許容される背景は「自己正当化」の心理

「物価高でも『推し企業』であれば値上げしても約5割が買い続ける」という今回の調査結果の背景には、「自己正当化」の心理があります。

消費者は、情報収集やSNSでの推奨といった「エフォート(労力)」を投じることで、その企業を自身のアイデンティティの一部と捉えます。そのため、対象への出費は「自分への投資」感覚に近くなり、「価値あるものに対価を払っている」という自己正当化が働きます。これが、価格の弾力性を超えて値上げを許容する要因と考えられます。

物価高騰下で企業が取るべき戦略は「顧客との関係性」のデザイン

物価高騰下において、企業(特にBtoC企業)には「顧客との関係性構築」が求められます。企業は、顧客との繋がりが「お金(クーポン)」か「気持ち(共感)」かを見極めるべきです。後者を育てるには、スペック(機能的価値)だけでなく、開発ストーリーなどの物語性(ナラティブ)を発信し、情動的な価値を提供することが重要です。

また、企業側から顧客に向けて「共通のハッシュタグ」「クリエイティブ」「投稿場所」など、楽しみ方を提供することも大切です。

ただし、この戦略は万能ではなく、ハイブランドのようにあえて距離を置く戦略もあります。重要なのは「自社ブランドのありたい姿」を定義することです。

その上でファン施策に取り組むなら、経営層は「商品を作って終わり」というマインドセットから、顧客に耳を傾ける姿勢へ変革すべきです。ただし、顧客の声への依存と自社開発力のバランスは不可欠です。

また、変化の速い現代で顧客とスピーディーな関係を築くには、社内決裁プロセスを含めた組織体制の変革も求められるでしょう。

総括・まとめ

今回の調査で、「推し企業」を持つ消費者が一定数存在し、物価高という逆風下においても、高い購買意欲と価格許容度を持つ、企業にとって非常に重要な存在であることが明らかになりました。

推し企業を持つ全年代のうち、約5割が値上げを許容。特に若年層(20代以下)のファンベースは強固で、その愛着は価格に左右されません。これは、顧客を従来のLTV(顧客生涯価値)ではなく、愛着や応援の熱量(=推し)で捉え直す重要性を示唆しています。

顧客の愛着は、商品の品質に加え、「中の人との交流」や「企業理念への共感」といった情緒的価値によって増幅します。これらの熱量は、「家族や友人への推奨行動」や「購入頻度の増加」など収益性の高いファン行動へと転換されています。企業は、ファンとの双方向的なコミュニティ施策に注力し、この「推し」の熱量を最大限に収益化することが、持続的成長の鍵となります。

物価高騰時代において、顧客を「推し」に変え、その愛着を育む関係性構築こそが、企業の持続的な成長の鍵を握っていると言えます。

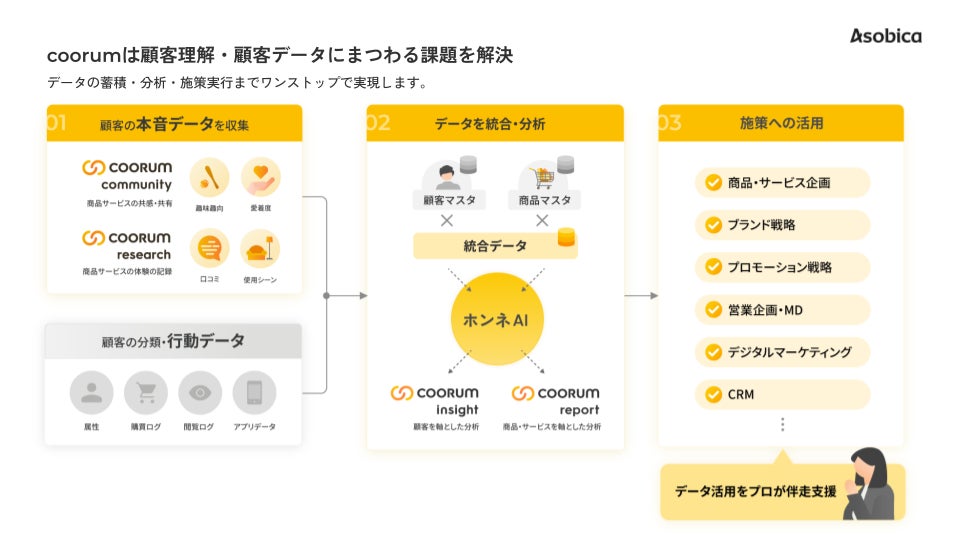

【Asobicaが提供するホンネデータプラットフォーム「coorum(コーラム)」について】

コミュニティツールやリサーチツールをもとにゼロパーティーデータ(顧客の本音データ)を収集、AI分析・活用することで、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

・coorum HP:https://coorum.jp/

【株式会社Asobica概要】

会社名:株式会社Asobica

所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル9F

代表者:代表取締役 CEO 今田孝哉

運営メディア「CXin」:https://coorum.jp/cxin/

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Asobica

Mail : info@asobica.co.jp

電話番号:070-8813-6265

担当:広報担当 野内(やない)

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像