【伝統技術の継承と進化】竹虎、若手職人による新仕様鰻筌の製造を本格始動

「丈夫で長持ちする本物の鰻筌を届けたい」若手職人の想いから生まれた、竹表皮のみを使うこだわりの製法。今まで以上に丈夫に進化した鰻筌の製造が開始しました。

創業明治27年(1894年)より竹材・竹製品製造卸業として長年の信頼を積み重ねてきた、竹材専業メーカー・虎斑竹専門店 竹虎(運営:株式会社山岸竹材店)は、2025年も「鰻筌(うけ)」の製造を本格的に開始いたしました。

うなぎうけ(鰻筌)

https://www.taketora.co.jp/c/all/sa00432

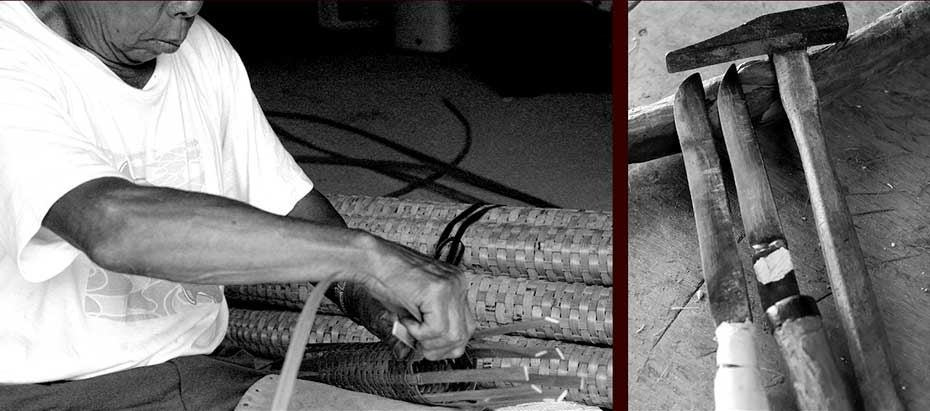

鰻筌は、竹のしなやかな性質を活かした伝統的な漁具で、入り口の仕掛けにより一度鰻が入ると抜け出せない構造が特徴です。竹虎では地元に根差した技術を継承しながら、長年この鰻筌の製造を継続しており、現在では熟練職人から技術を受け継いだ若手職人が中心となって製作を担っています。

特筆すべきは、「竹表皮のみを使用する製法」です。この製法は若手職人による提案により実現したもので、従来のように二番ヒゴ、三番ヒゴといった内側部分を併用するのではなく、強度と耐久性に優れた竹表皮のみを使用する仕様へと移行しています。

竹表皮は竹の稈の外層部に位置し、維管束(いかんそく)と呼ばれる繊維組織が密集しているため、非常に高い強度としなやかさを兼ね備えています。しかしながら、竹は中空構造であることから、木材に比べて使用可能な材料面積が少なく、表皮部分のみを使用する製法は材料効率の点で非常に不利であり、製品としては高価になります。それにも関わらず、この製法を選択した背景には、製品としての品質を最優先に考え、丈夫で長持ちする本物の鰻筌を作りたいという若手職人の強い信念があります。

鰻筌は、基準となる竹筒のサイズに合わせて一つひとつ手作業で編み込まれており、熟練の技が求められる製品です。また、片方には鰻が一方向にしか進めない「エギ(またはコジタ)」と呼ばれる仕掛けが取り付けられ、反対側は木や竹で栓をして使う構造となっています。

現在、鰻筌自体の技術は保持されているものの、日本の手仕事全体における高齢化は進行しており、竹虎ではそれを見据えた上で、若手職人への技術継承と製品改良に積極的に取り組んでいます。虎斑竹専門店 竹虎は、今後も地域に根ざした伝統技術を維持しながら、時代に即した形での発展と品質向上を追求してまいります。

<2025年4月23日(水)在庫追加>

うなぎうけ(鰻筌)

販売価格:7,700円(税込)

https://www.taketora.co.jp/c/all/sa00432

【竹虎】うなぎうけ(鰻筌)、熟練の職人が伝統の竹細工作り方・編み方を全て見せます!

https://www.youtube.com/watch?v=6udHdhAcSW8&t=3s

■竹虎 (株)山岸竹材店

会 社 名 :竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 :高知県須崎市安和913-1(本社・本店)

代表取締役:山岸 義浩

創 業:1894年(明治27年)

資 本 金 :1000万円

事業内容 :特産虎斑竹(とらふたけ)をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

U R L :https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和2年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 (株)山岸竹材店 竹虎四代目(山岸 義浩:やまぎし よしひろ)

E-Mail:info@taketora.co.jp

<本社>竹虎(株)山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 (営業時間 9:00~17:30)

すべての画像