PKSHA・松尾研究所 共同調査|AIエージェント、導入は1割にとどまるが、導入企業の9割が事業貢献を実感。成功の鍵は、外部パートナーとの「共創」にあり。

企業のAI導入において、スピード・コスト・ガバナンスの観点で、内製×外部企業の「共創型」導入の優位性が明らかに。

株式会社PKSHA Technology(読み:パークシャ・テクノロジー、本社:東京都文京区、代表取締役:上野山 勝也、以下PKSHA)と、株式会社松尾研究所(本社:東京都文京区、代表取締役:川上 登福)は、何らかのAI導入実績がある大企業の管理職約500名を対象に「AI及びAIエージェントの導入・活用動向」に関する調査を実施しました。

本調査により、AIツール導入済企業では既に6割がAIエージェントを導入しており、そのうち9割以上がその事業貢献度を高く評価していることが明らかになりました。同時に、難易度の高いAI及びAIエージェント導入を成功に導き、事業成果を最大化する鍵は、外部パートナーとの「共創」にあることが示唆されました。

【調査サマリー】

-

AI導入が進む企業では、AIエージェントの活用も広がっている。

-

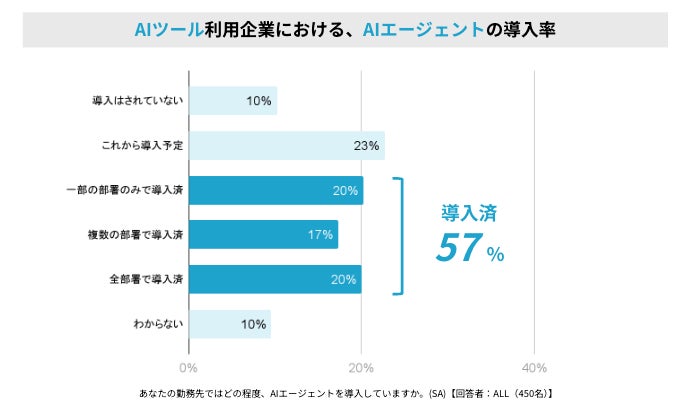

AIを何らかの形で活用している企業の中では、約6割がすでにAIエージェントを業務に導入しており、さらに約2割が今後導入を予定している、という結果となった。

-

導入済み企業の回答者のうち94%が、AIエージェントが「事業継続性」や「競争力」に影響していると回答した。

-

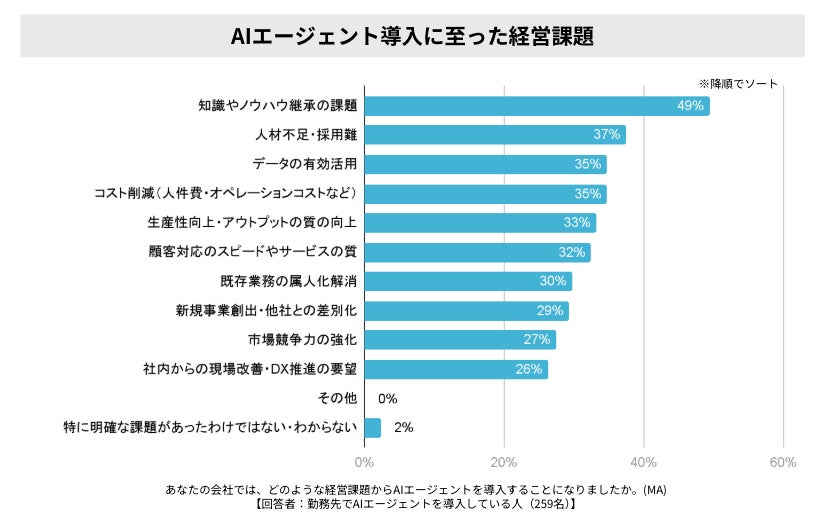

AIエージェントの導入のきっかけとなる経営課題の上位は「既存業務の属人化解消・知識継承の課題」「労働人口の減少・採用難への対応」となった。

-

-

AIやAIエージェント導入成功には共創手法が有力

-

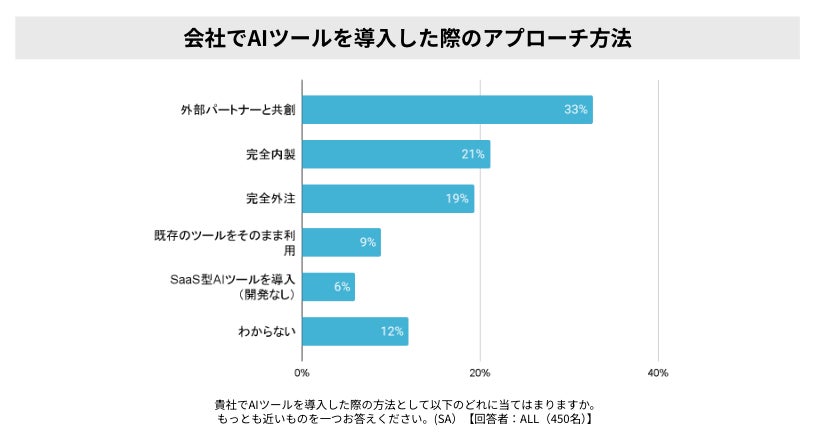

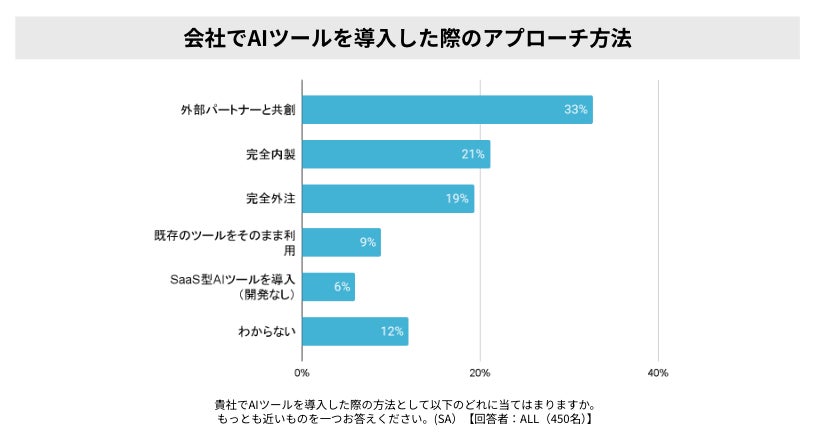

導入の手法としては、外部パートナーとの共同開発である「共創」が最多で33%を占めた。次いで「完全内製」が21%、「完全外注」が19%という結果になっている。

-

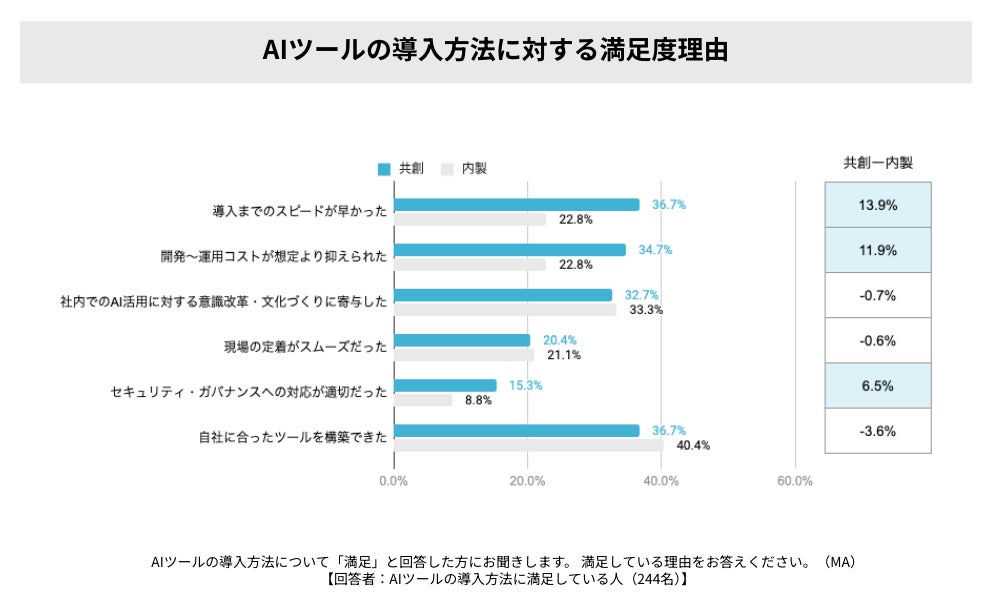

全体的な満足度では、共創が67%で、完全内製の60%をやや上回った。満足度理由において、共創の優位性が見られるが、「社内の意識改革・文化醸成」等、内製が優位な点もあった。

-

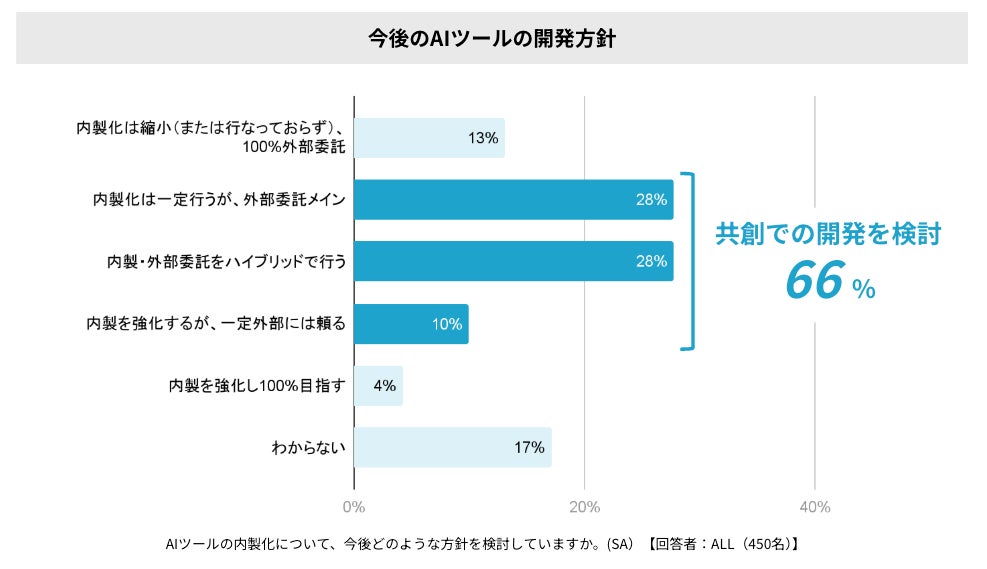

今後のAIツールの開発方法の意向は、「外部パートナーとの共創」が66%で最多

-

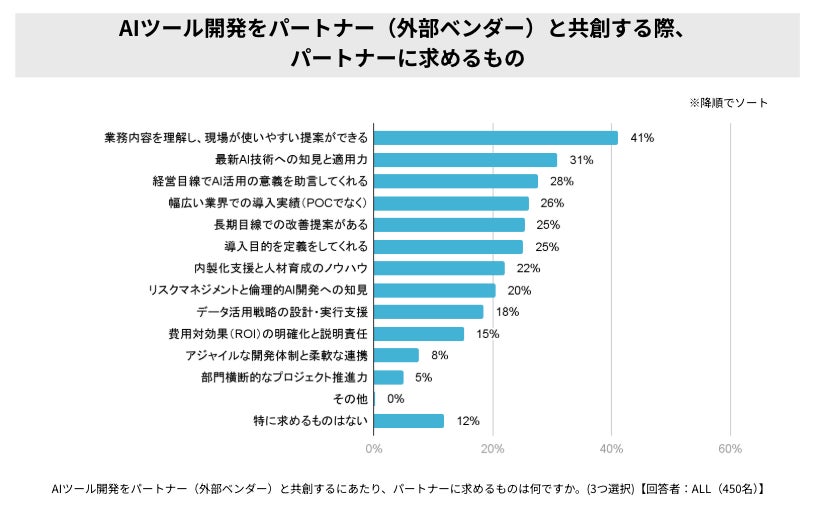

導入パートナーに最も求められているのは「業務内容の理解」、次いで「最新技術への知見」、「経営目線でのAI活用に関する助言」が続く結果となった。

-

【調査背景】

近年、日本では労働人口の減少が深刻な社会課題となっており、AI活用は避けて通れない状況です。多くの企業がこの課題解決のためにAI導入に関心を持ち、既に大企業の過半数が導入しています。

しかし、一方で「PoC(概念実証)で終わってしまった」「導入しても運用が定着しない」「費用対効果が見合わない」といった課題もよく聞かれます。

AIの可能性を最大限に引き出し、ビジネス成果につなげるための効果的なアプローチや戦略は、まだ十分に解明されていません。

そのため、AI導入にどう着手し、効果的に企業活動に組み込み運用していくかという具体的な指針の確立が急務となっています。

この度、PKSHAと松尾研究所は、AI活用による業務課題や社会課題の解決を推進する立場から、より効果的なAI導入・活用の実態を明らかにするため、共同調査を実施しました。

【調査概要】

-

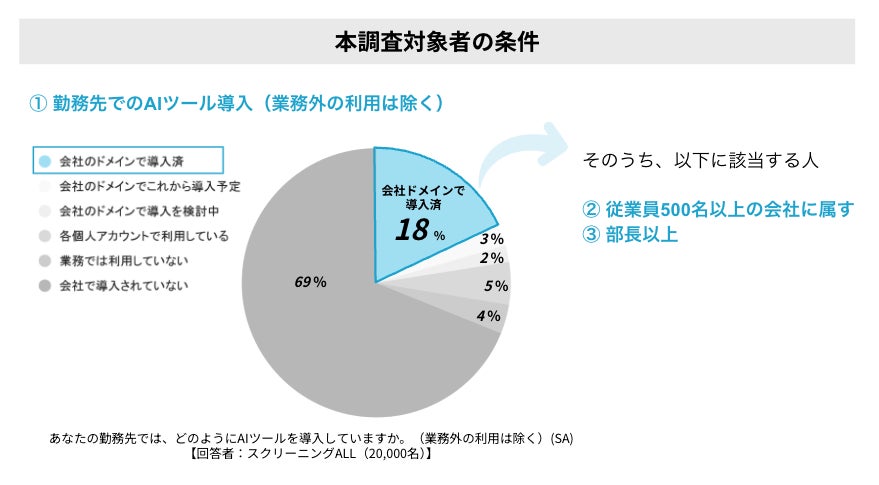

調査対象: 従業員500名以上の会社に属し、AIツールを会社ドメインで使用している部長以上(※注1)

-

調査方法: Webアンケート調査

-

調査期間: 2025年7月24日〜2025年7月26日

-

有効回答数: 450サンプル

-

表示形式:四捨五入で整数のみ記載

※注1)事前のスクリーニング調査で今回、AIツールを導入した実績がある大企業の管理職2万人を対象に調査を行いました。会社ドメインでAIツールを導入済み(18%)に加えて、企業規模・職種を限定した上で、本調査に回答いただいています。

1.AIエージェントの導入率は「全体」の12%、「なんらかのAIツール導入企業」では57%ーー導入が進む企業では90%以上が今後の成長に不可欠な存在と実感。

質問: 普段の業務にAIエージェントを活用していますか。(※注2)

-

結果:

-

全回答者(20,000人を対象)においては12%の企業がAIエージェントを導入をしていると回答しました。

-

一方、何らかのAIツールを利用している企業に限定した場合、57%の企業がすでにAIエージェントを導入しており、23%がこれから導入予定と回答しました。

-

※注2)AIエージェントの定義は「目的を理解し自律的にタスクを自動処理・実行するAI」とする

質問: どのような経営課題からAIエージェントを導入することになりましたか。(複数回答)

-

AI導入のきっかけとなる経営課題は、「知識やノウハウ継承の課題」が49%で最多、次いで「人材不足・採用難」「データの有効活用」「コスト削減」が3割強という結果でした。

質問: AIエージェントを導入しなかった場合、貴社の事業継続性や競争力にどのような影響があるとお考えですか。(複数回答)

-

AIエージェント未導入の場合、90%以上の回答者が何らかの形で競争力に影響がでると回答しました。上位の理由としては、「人的リソースのひっ迫」、次いで「業務スピードや対応力の遅れ」、「データやナレッジが活用できない」といった項目が上がりました。

これにより、AIエージェント未導入の場合、競争力低下や事業継続性、イノベーション機会の損失など、経営全体に幅広いリスクが及ぶことが明らかになりました。

2. AIツール導入成功の鍵は「ハイブリッド型アプローチ」

質問: 貴社でAIツールを導入・開発する際の主なアプローチはどれですか。また、その結果に満足していますか。

-

AIツール導入方法について最も多かったのは「外部パートナーと共創」で33%を占めました。次いで「完全内製」が21%、「完全外注」が19%と続きました。

-

AIツール導入方法に対する満足度理由を共創/内製で比較すると、「導入までのスピード 」「コスト」「セキュリティ・ガバナンス対応」の点で、共創の方が満足度が高いことが明らかになりました。

共創モデルは内製・外注のメリットを兼ね備え、企業のAI導入の新たなスタンダードになっていると考えられます。

外注および内製一本ではなく、「共創」を軸にベンダーの専門性と自社の知見を組み合わせることで、スピード・コスト・セキュリティ・ガバナンスのすべてにおいて、バランスの取れたAIツール導入が可能である、ということが明らかになりました。

質問: 今後、AI開発の内製化の意向についてお聞かせください。

-

28%が「内製・外部委託ハイブリッド」、28%が「内製は行うが外部委託メイン」、10%が「内製を強化するが外部にも頼る」で、合計66%が外部パートナーとの共創を検討しています。

-

反対に、完全内製は4%、完全外注は13%と少数派でした。

多くの企業は、ベンダーと共に進めるハイブリッド共創型を最適解と捉えており、今後は自社で内製リソースを維持しながら、外部パートナーの専門性を活用していく体制構築がカギとなるでしょう。

3. 共創相手(ベンダー)に求めらているもの

質問: 外部パートナーに求めるものは何ですか。(3つ選択)

-

外部パートナーに求める要件は「業務理解と現場が使いやすい提案」41%、「最新AI技術知見と適用力」31%、「経営目線での助言」28%が上位を占め、多面的な支援ニーズが明らかになりました。

パートナー選定では、単なる開発スキルだけでなく、現場業務を深く理解し「使いやすさ」を担保する業務密着型提案が最重視されている一方、先端AI技術の適用力や経営視点での助言も欠かせない要件となっています。

さらに、導入後の成果最大化に向けた長期的な改善提案や、導入目的の定義付け、人材育成支援など「継続的な伴走支援」を期待する声が高まっています。

【本調査から得られる示唆】

本調査により、AIエージェントの導入がすでに多くの企業で進んでおり、特に「労働人口の減少」や「知識継承」といった経営課題の解決に大きく貢献していることが明らかになりました。そして、その導入を成功させるには、自社に知見を蓄積する「内製」の価値と、外部パートナーの知見を組み合わせた「共創」が極めて重要であると示唆されました。

特に、外部パートナーには単に開発を請け負うだけでなく、企業の業務に深く入り込み、長期的な視点で改善提案を行い、内製化と人材育成を支援する役割が強く求められています。

今回の調査で、導入コストやスピードの観点から外部パートナーとの「共創」の有効性が示されました。一方で、「自社に合ったツールの構築」や「社内の意識改革・文化醸成」といった点では「内製」にも依然として大きな価値があることが確認されています。

一方で、AIの研究開発や社会実装を担う企業にとっては、導入企業が将来的に自走できるための人材育成やナレッジ移転も重要な役割だと考えています。事業フェーズや組織体制に合わせて、内製化の支援から共同開発まで、最適な形で伴走することで、日本におけるAIエージェントの活用を促進してまいります。

株式会社PKSHA Technology代表取締役上野山勝也のコメント

企業がAI導入を成功させるには、単に技術を提供するだけでなく、対話を通じてそれぞれの企業が持つデータ、ビジネスモデル、そして独自の文化を深く理解することが不可欠だと考えています。本調査で明らかになったように、AIエージェントの実装は、技術的な知見に加えて、企業文化やビジネスモデルへの深い理解がなければ、真の価値を生み出すことはできません。

私たちは、お客様との対話を重ね、それぞれのビジネスや事業を深く理解することで、本当の意味で事業成長に寄与するAIの社会実装に尽力します。PKSHA Technologyは、この共創型パートナーとして、お客様のAI導入が真の価値を生み出し、持続的な成長に貢献できるよう、全力を尽くしてまいります。

株式会社松尾研究所代表取締役 川上登福からのコメント

今回の調査で明らかになったように、AIエージェントに関心を持ち、実装へと踏み出す企業は着実に増えています。一方で、単なる技術導入にとどまらず、いかに現場に定着させ、事業成果へとつなげるかが企業にとっての最大の課題です。

各社が持つデータ資産、現場の暗黙知や企業文化を深く理解し、その上で設計・検証・運用までを一気通貫でデザインすることが欠かせません。

松尾研究所は「先端技術と社会の橋渡しを行い、社会実装を加速する」ことをミッションにしています。共創型パートナーとして、AIエージェントの導入が一過性の取組みに終わらず、事業の成長と競争優位につながるよう全力で支援してまいります。

株式会社PKSHA Technology 会社概要

「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、社会課題を解決する多様なAIおよびAIエージェントを提供しています。 これらを、金融・製造・教育といった各業界に最適化した<AIソリューション>として、また、「PKSHA AI ヘルプデスク」「PKSHA Chat Agent」「PKSHA 面接コパイロット」など、汎用性の高い<AI SaaS>として展開することで、未来の働き方を支援し、人とソフトウエアが共に進化する社会を実現していきます。

会社名:株式会社PKSHA Technology

所在地:東京都文京区本郷 2-35-10 本郷瀬川ビル 4F

代表者:代表取締役 上野山 勝也

URL: https://www.pkshatech.com/

◆本件に関するお問い合せ

pr@pkshatech.com

松尾研究所 会社概要

株式会社松尾研究所は国立大学法人 東京大学大学院 工学系研究科 松尾・岩澤研究室に伴走し、大学を中心としたイノベーションを生み出す「エコシステム」を作り、大きく発展させることを目的に設立された研究所です。松尾研究所は、アカデミアから生み出される研究成果・技術の「開発・実装」を行い、広く社会に普及を目指し、日本の産業競争力の向上に貢献しています。

会社名:株式会社松尾研究所

所在地:東京都文京区本郷4丁目1-4 10F

代表者:代表取締役 川上 登福

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像