喪中はがきの実態調査 6割が温かい連絡を受け「心の支え」に

フタバ株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:市川宗一郎、URL:https://www.futabanenga.com/)は、喪中はがきを受け取った際の対応に関するアンケート調査を実施しました。

【調査概要】

調査期間:2025年9月3日〜2025年9月4日

調査機関:クラウドワークス

調査方法:インターネットでのアンケート調査

調査対象:喪中はがきを出したことがある人

有効回答人数:200名

喪中はがきを受け取った際、どのような対応をしていますか。

年賀状の送付を控えるだけでなく、寒中見舞いを送ったり、電話で声をかけたりすべきか悩む人もいるかもしれません。

そこでフタバ株式会社では、喪中はがきを出した経験がある人を対象に、相手からどのような反応があったかについて調査を行いました。

調査では「温かい言葉に励まされた」「久しぶりの交流につながった」といった声が多く寄せられています。

喪中はがきが単なる形式ではなく、人との思いやりや関係性を表す手段となっていることが明らかになりました。

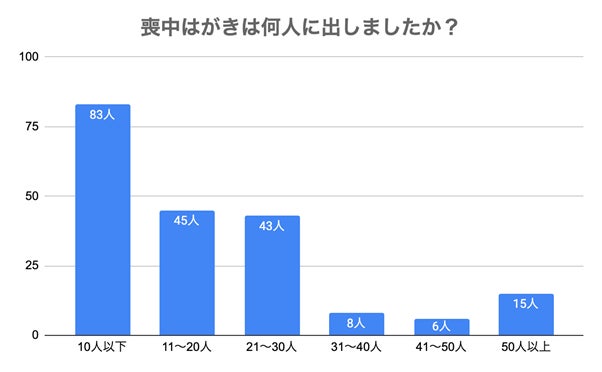

喪中はがきの送付人数、「10人以下」が最多

まず、喪中はがきを送った人数について尋ねたところ、「10人以下」と答えた人が83人で最も多くなりました。

一方で「50人以上」と回答した人は15人(7.5%)にとどまっており、送付先の多くは比較的少人数に絞られていることがわかります。

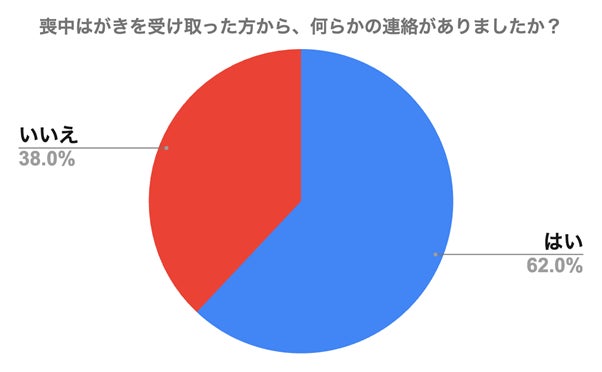

喪中はがきに対する反応、6割以上が「連絡あり」と回答

「喪中はがきを受け取った人から連絡がありましたか」という問いに対し、「はい」と答えた人は124人(62.0%)でした。年始のあいさつを控える中でも、何らかの形で気持ちを伝える人が一定数いる様子がわかります。

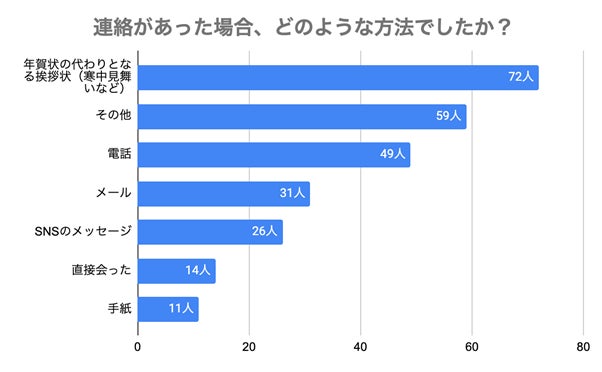

では、そうした連絡は、どのような方法で行なわれたのでしょうか。

喪中はがきに対する連絡方法として最も多かったのが「寒中見舞いなどの挨拶状」で、72人が選択しました。

ついで「その他」が59人、「電話」が49人、SNSやメールも30人前後と、連絡手段の多様化が見られます。

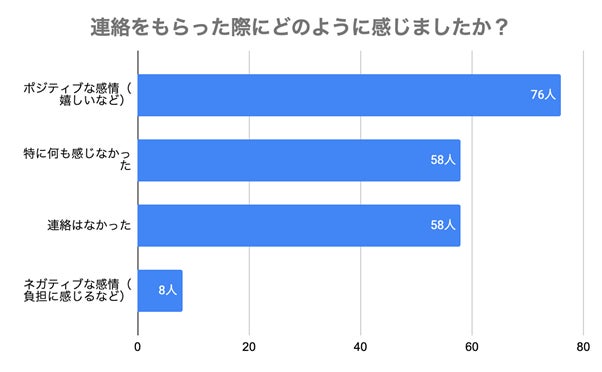

喪中連絡への反応、6割近くが前向きに受け止め

送付した相手から連絡を受けた人に、そのときの心情を尋ねたところ、「嬉しかった」「支えになった」など前向きな感情を抱いた人が76人で最多となりました。

「特に何も感じなかった」は58人、「負担に感じた」は8人にとどまり、相手からの連絡にポジティブな感情を抱いた人が多い様子がうかがえます。

喪中はがきを出してよかった理由、「思いやりある反応」に安堵

そこで次に、喪中はがきを出してよかったと感じた理由について尋ねました。

回答の一部を紹介します。

--------------------------

「かわいいイラストの寒中見舞いが届いたこと。家族を亡くして落ち込んでいるところへ、あたたかい気遣いをしてくれたんだなと思い嬉しかった。」(40代女性)

「『気を落とさないようにね』など温かいお言葉を頂いた。」(30代男性)

「全員無反応で終わると思っていたので、思いがけずSNSでメッセージをもらい、単純に嬉しかったです。また、こちらに起きた不幸に触れず、さらっとした時候の挨拶だったのも逆に気遣いを感じて好ましく思いました。」(50代女性)

「喪中はがきを出すことで、亡くなった家族のことをいつまでも覚えてもらえると思ったからです。」(60代以上男性)

「親友から心配する手紙をもらって、時間を割いて手紙を書いてくれたというその気持ちがとても嬉しかったです。」(30代女性)

--------------------------

相手からの思いやりや気遣いに触れ、心が救われたという声が多く寄せられました。

寒中見舞いや手紙、SNSでのメッセージなど、形はさまざまですが、静かな気遣いが喪中の悲しみをやわらげるきっかけになっていることがうかがえます。

ただし、すべてのやり取りが心地よいものだったわけではないようです。

不快な経験は少数派 喪中に対する無神経な言動が原因に

逆に、喪中はがきを出して不快に感じた体験についても尋ねたところ、以下のような声が寄せられました。

--------------------------

「私が喪中はがきを出したときに、私がお見舞いを出した相手からお見舞いが来なかったときがあり、こんなものかなと少しむなしくなりました。」(60代以上女性)

「しつこく「何で早くに連絡くれなかったのか」と攻め立てられたこと。コロナ禍で家族葬にしたことを責められて辛かった。」(20代女性)

「わざわざいいのにというような事を言われた事があり迷惑だったのかと思った。」(40代女性)

「『お線香をあげさせてほしい』と家に押しかけられた。」(40代女性)

「『今年は年賀状出せないのね、残念!』とLINEで軽く言われた時は、少し悲しくなりました。喪中の意味を軽く受け止められているようで、気持ちの温度差を感じました。」(50代女性)

--------------------------

事情を考慮しない訪問や説教などが、不快な経験として寄せられました。

喪中は故人を悼む大切な時期であるため、こうした配慮に欠けた対応は心の負担につながりやすいようです。

すれ違いを防ぐために、喪中はがきを受け取った側がどのような点に気をつけているのかについても尋ねました。

喪中はがきを受け取ったとき、どんな対応を心がけている?

すれ違いを防ぐために、喪中はがきを受け取った側がどのような点に気をつけているのかについても尋ねました。

回答の一部をご紹介します。

--------------------------

「できるだけ寒中見舞いを出すようにしています。」(40代女性)

「こちらからも返事をなるべく早く出す様にしています。可能であればお線香を届けに家に伺う様にしています。」(40代女性)

「あまりすぐ連絡せず、落ち着いた頃に連絡するようにしている。」(20代女性)

「なるべく日を少し開けてからお礼を言ったり、また相手の都合の悪い時間などをよく把握しこの日や時間帯は連絡は避けるなど気を付けています。」(40代女性)

「うっかり年賀はがきを送らないようにその都度メモを残しておくようにしています。」(50代女性)

--------------------------

年賀状の誤送防止をはじめ、寒中見舞いなど控えめな連絡手段を選ぶ声が目立ちました。

連絡のタイミングや方法に気を配るなど、相手への負担を最小限にしようとする配慮がうかがえます。

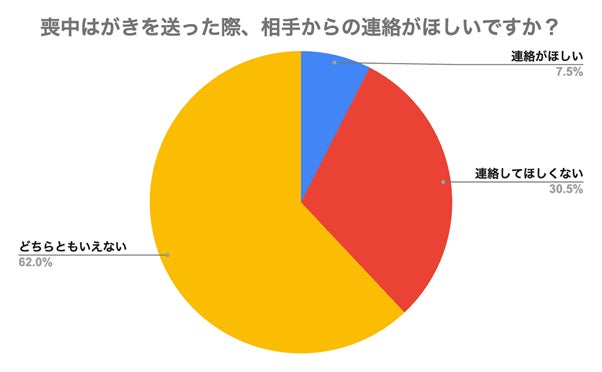

喪中連絡後、「連絡がほしい」より「どちらでも」が多数派

続いて、喪中はがきを送った人が、相手からの連絡をどの程度望んでいるかを尋ねました。

「どちらともいえない」と答えた人が124人(62.0%)と最も多く、ついで「連絡してほしくない」が61人(30.5%)、「連絡がほしい」は15人(7.5%)にとどまりました。

「どちらともいえない」と回答した人の中には、相手との関係性や状況に応じて対応を受け止めたいという柔軟な意見が見受けられます。

それぞれの回答理由は以下のとおりです。

連絡がほしい(少数派・約1割)

「ちゃんと見た証があった方が安心するから」(20代女性)

「喪中はがきは近況を知らせる意味合いもあるので、短い言葉でも気にかけているというお気持ちをいただけると救われる思いがします」(30代男性)

「喪中はがきは、ただの通知ではなくて、大切な人を失いましたという気持ちの表れなので、何かしらの反応があると心が救われます」(50代女性)

--------------------------

喪中はがきに対して一言でも返事があると、気持ちが救われたと感じる人が多いようです。悲しみに寄り添ってもらえた安心感や、人とのつながりを実感できたという声が目立ちました。

連絡してほしくない(約3割)

「ハガキを出しているので特に連絡をほしいとは思いません。気を使うのは嫌なので」(50代女性)

「辛い気持ちがぶり返しそうだからそっとしておいてほしい」(20代女性)

「お知らせであって、返信を求めるものではないから」(30代女性)

--------------------------

連絡を望まない人も一定数います。

喪中はがきを新年の挨拶を控えるための通知と捉え、返信は不要と考える傾向も見られました。

辛い気持ちを思い出したくないという声や、相手に気を遣わせたくないという配慮も目立ちます。

どちらともいえない(過半数・6割強)

「あってもなくてもいい、なくても『そっとしておいてくれてるんだな』と思える」(40代女性)

「親しい人なら連絡が欲しいけど、特に親しくない相手からの連絡はなくても気にしないから」(40代男性)

「連絡があれば嬉しいけどなくても構わない」(30代女性)

--------------------------

「連絡があればうれしいが、なくても気にならない」と考える人が多く、中立的な受け止め方が目立ちました。

特に親しい相手からの連絡はありがたいとしつつも、関係が深くない場合は静かに見守ってほしいと望む声も見られます。

相手からの反応を求めるかどうかは人それぞれであり、多様な感じ方があることが今回の調査で明らかになりました。

喪中はがきは、欠礼の連絡にとどまらず、相手との関係をそっとつなぐきっかけとしても機能しているようです。

フタバの喪中はがきは、スマホから簡単注文・最短翌日発送!

フタバ株式会社が提供する喪中はがき印刷サービスでは、豊富なデザインや挨拶文テンプレートから選ぶだけで、誰でも手軽に気持ちのこもった一枚が作れます。

・スマートフォン・PCから注文完了

・宛名印刷は無料

・最短翌日発送でスピード対応

忙しい年末年始でも、心を込めた一通を丁寧に届けられます。

大切な人への静かな思いやりを、一枚のはがきに託してみませんか?

フタバ株式会社概要

【本社所在地】

〒466-0058 愛知県名古屋市昭和区白金二丁目4番10号

【代表者】

代表取締役社長 市川宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋(ポチ袋)の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ(ギフト)の開発

大切な思い出を形にするフォトブック(写真整理アプリ)の提供

【設立】

1972年2月

【WEB サイト】

企業 HP:http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷:https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP:https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ:https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

フタバオンラインショップ:https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter):https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram:https://www.instagram.com/rokkaku_official/

※こちらの記事を転載していただける場合は、上記サイトURLの記載をお願いいたします。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 広告・宣伝・PRマーケティング・リサーチ

- ダウンロード