【200名調査】年賀状より悩ましい? 喪中はがきをめぐる迷いや本音が明らかに

フタバ株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:市川宗一郎、URL:https://www.futabanenga.com/)は、喪中はがき離れに関するアンケート調査を実施しました。

【調査概要】

調査期間:2025年9月3日〜2025年9月4日

調査機関:クラウドワークス

調査方法:インターネットでのアンケート調査

調査対象:身内の不幸を経験し、喪中はがきに関する決定をした人

有効回答人数:200名

年賀状を送る人が減少する中、喪中はがきの送付を控える人も少しずつ増えています。

今回の調査では、身内の不幸を経験した200人を対象に、喪中はがきを出したかどうかと、その理由について尋ねました。

「礼儀として必要」と考える声がある一方で、「LINEなどのデジタルツールで十分」「年賀状自体のやりとりをやめたため、必要性を感じない」といった意見も寄せられました。

こうした考え方の広がりが、喪中はがきの習慣にも変化をもたらしていると考えられます。

喪中はがきを出したのは6割——いまだ根強い慣習

まず、身内に不幸があった際に、喪中はがきを出したかどうかを尋ねたところ、「出した」と回答した人は123人(61.5%)でした。

いまだ多くの人にとって喪中はがきは身近な慣習と言えますが、4割近くは「出していない」と答えており、伝え方やマナーに対する価値観の変化もうかがえます。

それぞれの回答理由は以下のとおりです。

喪中はがきを「出した」理由

「義父が亡くなったため、毎年年賀状を出している方には出しました。」(50代女性)

「親戚など普段からいただいていることも多かったので、それが自然だと思った。」(30代男性)

「親戚や特に親しい友人数名と毎年年賀状のやり取りをしていましたが、昨年父が亡くなったため喪中はがきをその方たちに出しました。」(30代女性)

「身内に不幸があり、相手の方々に年始のご挨拶を控えさせていただく旨をお知らせするため、喪中はがきを出しました。」(30代男性)

「年賀状をまめに出していた時に喪中になったのと、喪中に慶事のお知らせを見たいかと言うとちょっと避けたいので、出しました。普段先輩がたから手書きの喪中はがきをいただいていたので見習ったのもあります。」(40代女性)

--------------------------

喪中はがきを出した人の多くは、「年賀状を出す相手には礼儀として知らせたい」という意識を持っているようです。

年賀状文化が根強く残る中で、相手との関係性や周囲の慣習を大切にする姿勢がうかがえます。

喪中はがきを「出さなかった」理由

「年賀状などの付き合いが少ないので、式後、電話で軽く伝えてました。」(40代男性)

「家族で話し合って、近しい人には連絡していたので必要ないのではないかなとなったので。」(30代女性)

「住所がわかる人とわからない人がいるのと、コストがかかること、年賀状じまいをした事、ご連絡はLINEで行っているからです。」(40代女性)

「祖父が亡くなった際、親に聞くと最近は送らない人が増えているとの事で、送るにしても少人数だし送らない選択を相談して決めました。」(30代女性)

「自分自身に関わりがある方には出しませんでした。私の祖母は祖父が亡くなった際に出していました。年賀状離れしつつある50代の母もだしてません。仲良い方はLINEで直接話をするためはがきを出す必要がないです。」(20代女性)

--------------------------

一方で喪中はがきを出さなかった人からは、「年賀状のやり取り自体が少ない」「LINEなどで十分」といった声が多く見られました。

コストや手間、デジタルでの代替が進む中で、喪中はがきを出す必要性を感じなくなっている人が一定数いるようです。

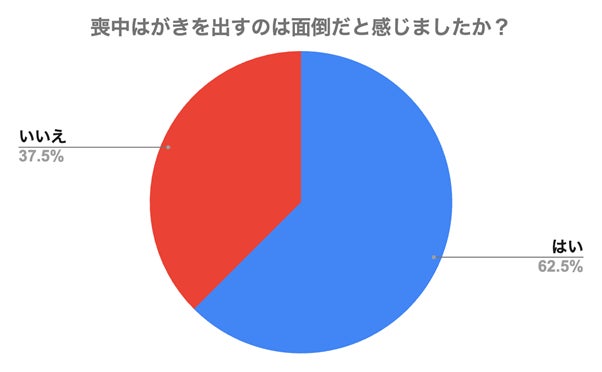

喪中はがきを出した人の6割が「手間」に課題を感じている

喪中はがきを出した経験がある人に、作業の手間について尋ねたところ、「面倒だと感じる」と答えた人は80人(65%)でした。

必要性を感じつつも、作成する手間や負担の大きさを実感している人が多いようです。

また、「出すことの手間」とは別に、そもそも喪中はがきを出すかどうかの判断には、普段年賀状を出しているかどうかも大きく影響しているようです。

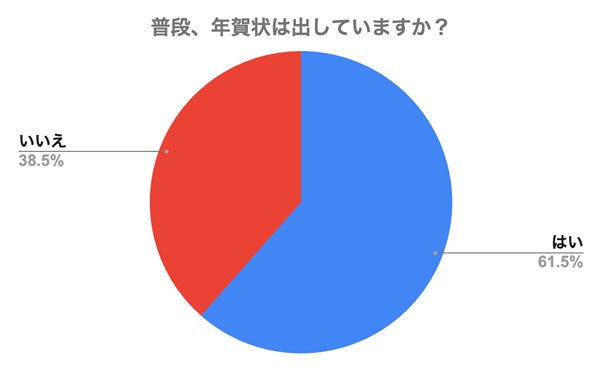

年賀状の送付習慣も、喪中はがきと同様に分かれる傾向に

「普段、年賀状を出していますか?」という質問に対し、「はい」と答えた人は123人(61.5%)、「いいえ」と答えた人は77人(38.5%)でした。

この割合は、喪中はがきの送付に関する結果と、ほぼ一致しています。

年賀状を出す習慣がある人ほど、喪中の際にも挨拶を伝える傾向が強いようです。

では、今後はどうするのか――。

今回の経験を踏まえた「これから」の意向を尋ねると、考え方の違いがさらに鮮明になりました。

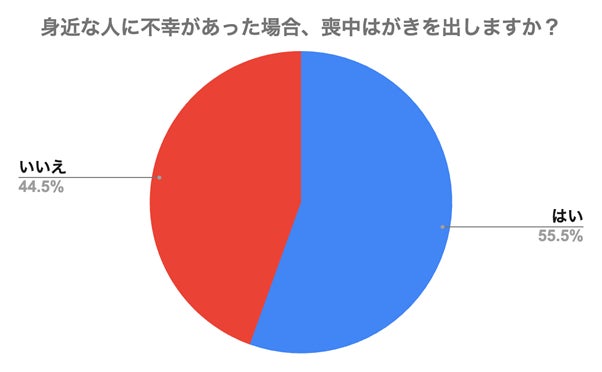

今後も喪中はがきを出す?出さない?意見は真っ二つ

「今後、身近な人に不幸があった場合、喪中はがきを出しますか?」との問いに対し、「はい(今後も出す)」と答えた人が111人(55.5%)、「いいえ(今後は出さない)」と答えた人が89人(44.5%)となり、意見はほぼ二分されました。

現状の実施率61.5%と比べるとやや低く、将来的には縮小していく傾向が見て取れます。

背景には、「手間がかかる」「LINEで代替できる」といった声が影響しているのかもしれません。

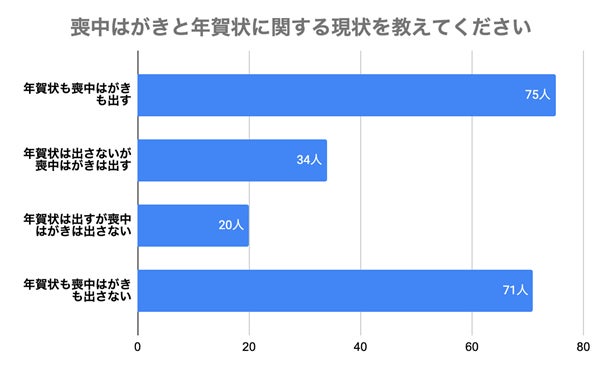

喪中はがきも年賀状も「出す・出さない」派が拮抗

喪中はがきと年賀状の出し方について尋ねたところ、「両方出す」と「どちらも出さない」が拮抗する結果となりました。

一方で、「喪中はがきだけ出す」(34人)、「年賀状だけ出す」(20人)という回答も見られ、年賀状・喪中はがきの扱い方は多様化していることがわかります。

年賀状や喪中はがきの意義や役割が見直されつつある中、それぞれの価値観やライフスタイルに応じた選択が広がっていると言えるでしょう。

では、こうした結果の背景にはどのような思いや考え方があるのでしょうか。

次は、自由回答をもとに、さらに深掘りしてみます。

喪中はがき、出さないのってアリ?みんなの本音を調査

「喪中はがきを出さないことについて、どのように考えるか教えてください」と自由回答でうかがいました。

喪中はがきを出さない理由は、世代や価値観によってさまざまです。

印象的な意見を、5つの傾向に分けて紹介します。

デジタル派 —「LINEで十分」な時代感覚

「はがき自体を送らなくなっている今、喪中はがきは相手の負担になるかなと思ってしまいます。軽く喪中であることを伝えるくらいであれば、LINEやメールで済むかなと思います。」(20代女性)

「今の時代、LINEなど書面以外のサービスがあるからいいと思う」(30代女性)

不要派 —「もう出す必要はない」という実感

「出さなくてもお互い良いと了承しあえていたら、良いと思います。」(30代女性)

「年賀状を頂く枚数もかなり減ったので、喪中はがきを出さなくても何の問題もなくなったと思います」(40代女性)

マナー重視派 —「やはり出すべき」という声

「友人、知人で年賀状だけでしか交流がなくても、自分を気にかけてくれている人には礼儀上、出すべきだと思います」(40代女性)

「本来は不幸があった場合に喪中はがきを出すことがマナーだと感じています」(30代女性)

関係性重視派 — 相手によって判断を分ける

「会ったこともない親戚や親族のことは連絡しなくても良いと思う。」(60代以上男性)

「どう感じるか人それぞれ違うので、一応きちんと出しておくほうがベターだと思います」(30代女性)

周囲の目が気になる派 —「非常識と思われたくない」

「非常識と思われたくないので出した方がいいと思う。」(30代女性)

「はがきでやり取りする世代が減ったのでもう不要だと思う」(40代女性)

--------------------------

自由回答では「LINEで十分」「出さなくても問題ない」との意見がある一方で、「マナーとして必要」「非常識と思われたくない」との声も根強くありました。

賛否が分かれる中で、従来の形式よりも自分らしい配慮や判断を優先する人が増えている様子が見て取れます。

価値観の多様化が進む中でも、「出すなら、もっと簡単で負担が少ない方法がいい」という声は共通して聞かれました。

あったら助かる!喪中はがきにほしい工夫やサービスとは?

最後に、喪中はがきに関するサービスや改善点について自由回答で意見を募ったところ、日常の中で感じる「もっとこうだったらいいのに」というリアルな声が数多く集まりました。

「なくてもよい」という意見もある一方で、「もっと温かみを」「もっと手軽に」といった前向きな要望も目立ちました。

印象的だった声を一部ご紹介します。

便利さをもっと追求してほしい

「本当に簡単に出来上がるような簡潔でわかりやすいWEBサービスがあって欲しい。選ぶの大変。」(40代女性)

「バタバタしている最中に出さないといけないので、簡単に印刷出来ると有難いです。」(50代女性)

身近な場所で手に入れたい

「コンビニエンスストアでも買えるようになりたい。」(40代女性)

「郵便局で喪中はがき自体の販売が終了したので喪中はがきに代わるサービスを提供してほしいです。」(40代男性)

デザインや雰囲気にやさしさを

「喪中はがきでも、日頃の感謝も伝えたいので、やさしい感じの控えめなイラスト入りのものがあれば嬉しいです」(40代女性)

「今後、減っていくと思いますが、心のこもった絵柄や色合いは残ってほしいと思います。」(50代女性)

--------------------------

こうした声に共通していたのは、「できるだけ負担を減らしながらも、きちんと気持ちは伝えたい」という思いでした。

喪中はがきの存在意義や届け方が変わりつつある今、形式にとらわれず、自分らしい形で弔意を表したいというニーズが高まっています

想いを、もっと手軽に——フタバの喪中はがき印刷サービスが応えるニーズとは

今回の調査では、喪中はがきという慣習が今なお受け継がれている一方で、手間や心理的負担が出すことのハードルとなっている実態も明らかになりました。

フタバでは、そうした課題に応えるため、誰でも手軽に使える喪中はがき印刷サービスを提供しています。

フタバの喪中はがき印刷サービスは、スマホやパソコンから簡単に注文できる、高品質で便利なオンライン印刷サービスです。

宛名印刷と送料が無料で、デザイン選びから注文完了までわずか5分。

最短で翌日発送にも対応しており、忙しい方にも好評です。

創業50年の信頼と技術で、気持ちが伝わる一枚を、負担なく届けたい方におすすめです。

【WEBサイト】

企業 HP:https://www.futabanenga.com/

喪中はがき印刷:https://futabanenga.jp/mochu/

フタバ株式会社概要

【本社所在地】

〒466-0058 愛知県名古屋市昭和区白金二丁目4番10号

【代表者】

代表取締役 市川宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋(ポチ袋)の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ(ギフト)の開発

大切な思い出を形にするフォトブック(写真整理アプリ)の提供

【設立】

1972年2月

【WEB サイト】

企業 HP:http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷:https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP:https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ:https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

フタバオンラインショップ:https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter):https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram:https://www.instagram.com/rokkaku_official/

※こちらの記事を転載していただける場合は、上記サイトURLの記載をお願いいたします。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- マーケティング・リサーチ広告・宣伝・PR

- ダウンロード