【2025年度】全国の高等学校におけるICT活用実態調査 ~インフラ整備に残る課題とAI利用の新たな可能性~

教育出版の株式会社旺文社(本社:東京都新宿区、代表取締役:粂川秀樹)は、高等学校におけるICT機器・サービスの導入状況および活用の実態について、アンケート調査を実施いたしました。今年で9回目となる本調査では、全国661校の高等学校から回答を集計。「生成AIの利用状況」についてなど新しい設問も用意いたしました。この調査結果を受け、旺文社では、各高等学校の実情に則した教育ICTサービスの提供と、活用のためのサポートに取り組んでまいります。

|

調査テーマ |

全国の高等学校におけるICT活用状況についての調査 |

|---|---|

|

調査目的 |

高等学校現場におけるICT機器の導入ならびにICT関連サービスの活用状況の実態を調べ、導入拡大・継続運用のための課題や、今後必要とされるサービス内容を把握する |

|

調査対象 |

旺文社独自リストに基づく全国の国公私立高等学校 計5,004校 *中等教育学校を含む/高等専門学校・高等専修学校を除く |

|

調査方法 |

対象校に対してアンケートDMを送付し、Webページにて回答を受付 |

|

調査規模 |

全国661校の高等学校からのアンケート回答結果を分析 |

|

調査時期 |

2024年12月上旬~2025年1月中旬 |

|

調査発表日 |

2025年2月13日 |

※過去年度の調査結果は、旺文社HPよりご覧いただけます。

(2017年度版)https://www.obunsha.co.jp/news/detail/459

(2018年度版)https://www.obunsha.co.jp/news/detail/509

(2019年度版)https://www.obunsha.co.jp/news/detail/548

(2020年度版)https://www.obunsha.co.jp/news/detail/586

(2021年度版)https://www.obunsha.co.jp/news/detail/643

(2022年度版)https://www.obunsha.co.jp/news/detail/701

(2023年度版)https://www.obunsha.co.jp/news/detail/760

(2024年度版)https://www.obunsha.co.jp/news/detail/834

【調査結果サマリ】

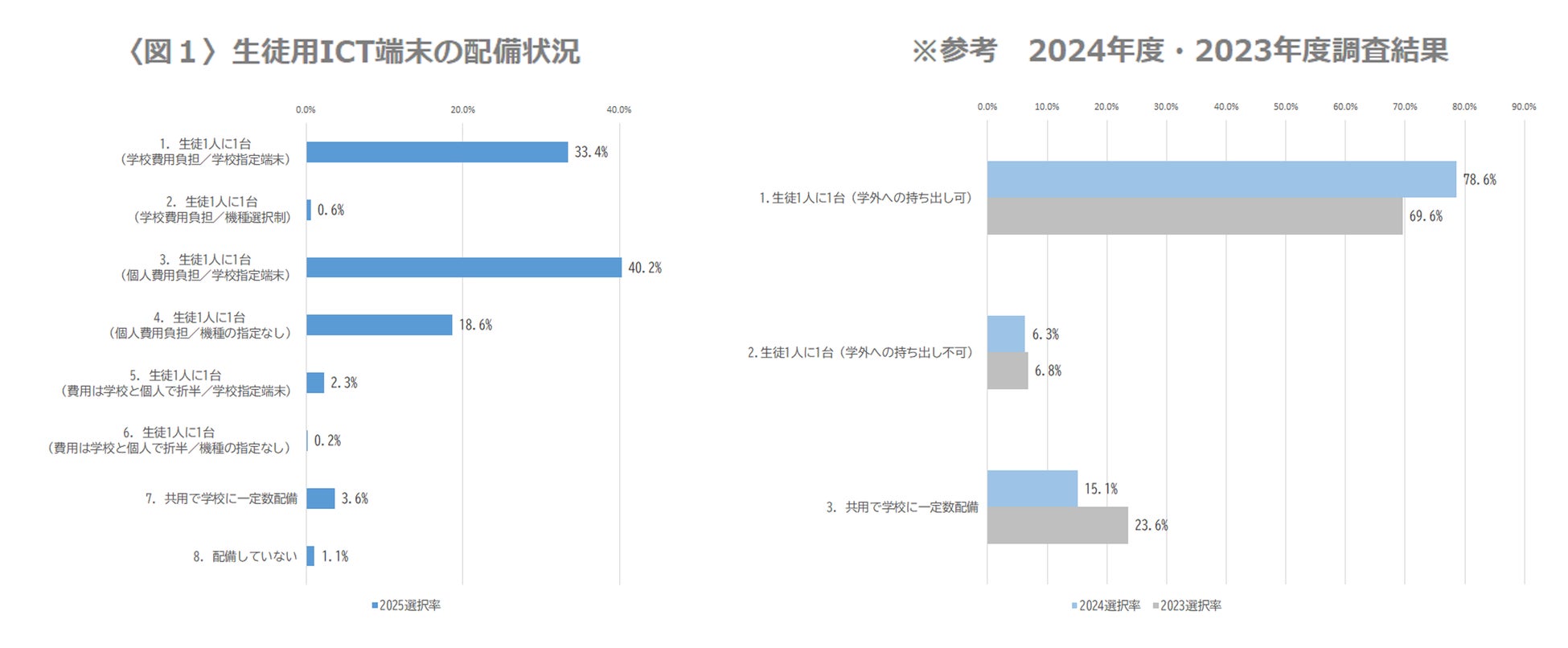

▶「1人1台」の端末利用が95.3%に。7割以上が学校指定端末、約6割が家庭での費用負担

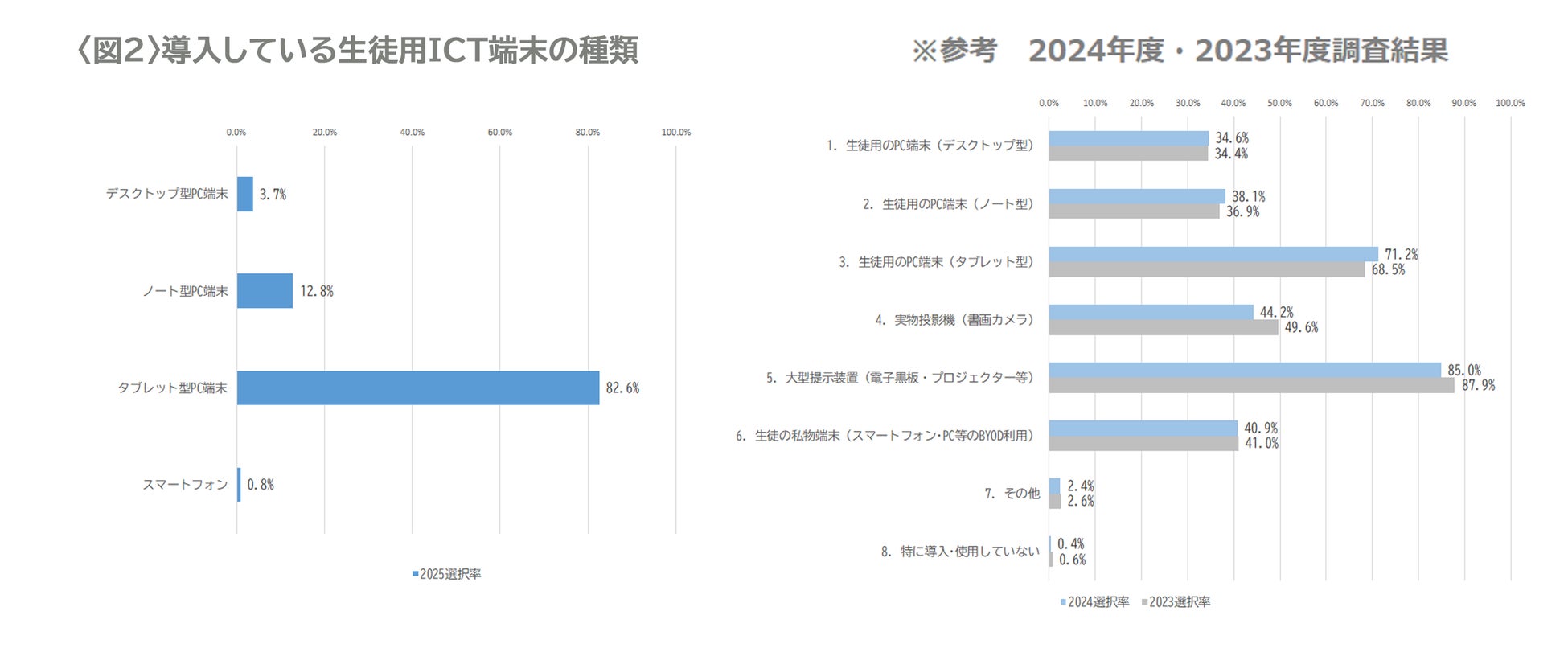

高等学校で導入されている生徒用ICT端末の種類は「タブレット型」が82.6%と高い支持を得ており、全体の9割以上となった「1人1台」の端末利用における主流モデルとなっています。

全体の3割以上が学校による指定端末の支給、約4割が個人費用負担による指定端末の調達(=BYAD※1)となっており、7割以上が学校指定の共通機種を運用している状況。

また、機種を問わず生徒個人が各々の端末を用意するケース(=BYOD※2)は全体の2割弱に上っており、家庭が端末の費用を負担する割合は、全体で約6割となる計算です。

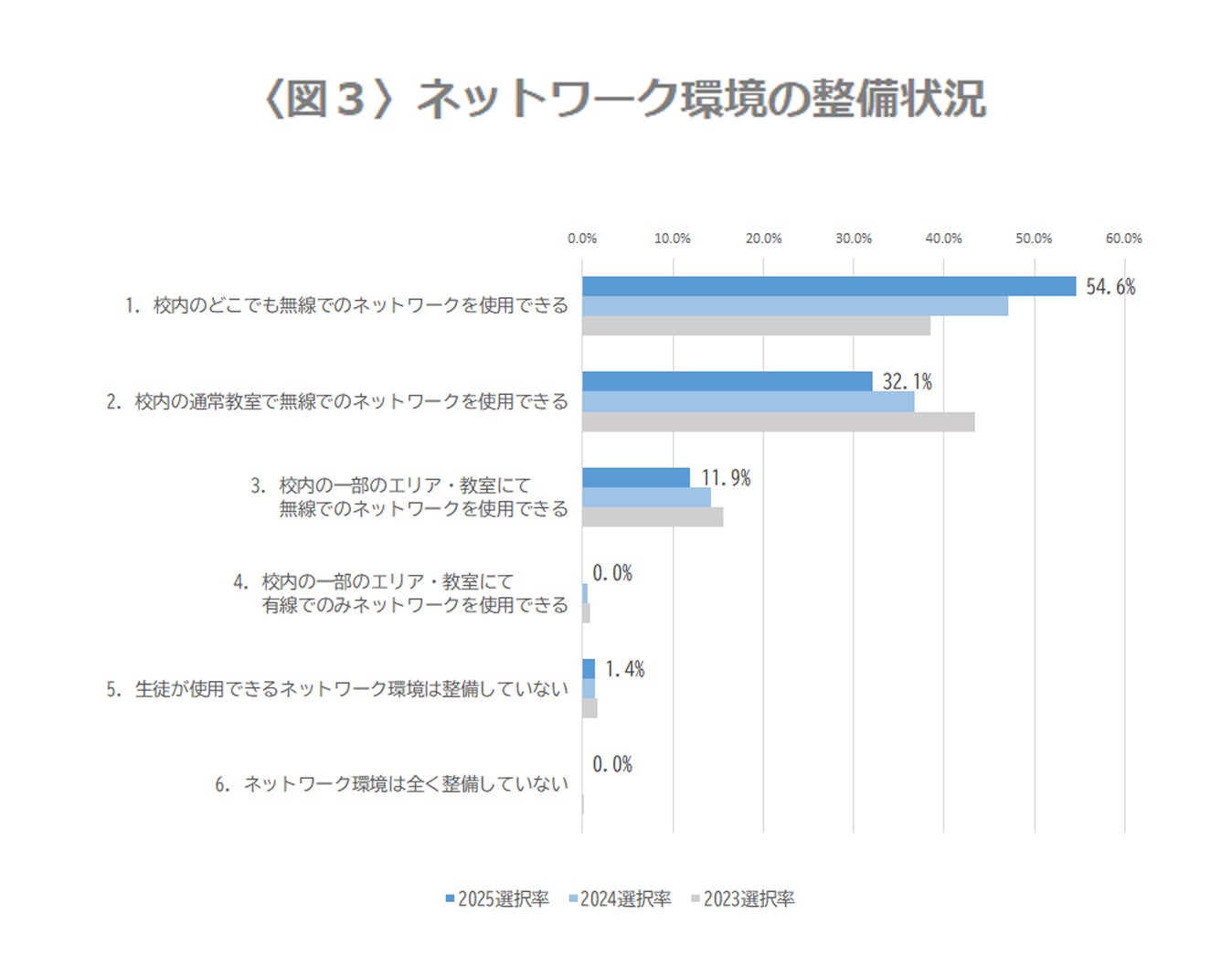

校内での無線ネットワークも整備が進み、「どこでも使用できる」の割合が2017年度の調査以降、初めて半数を超えました。

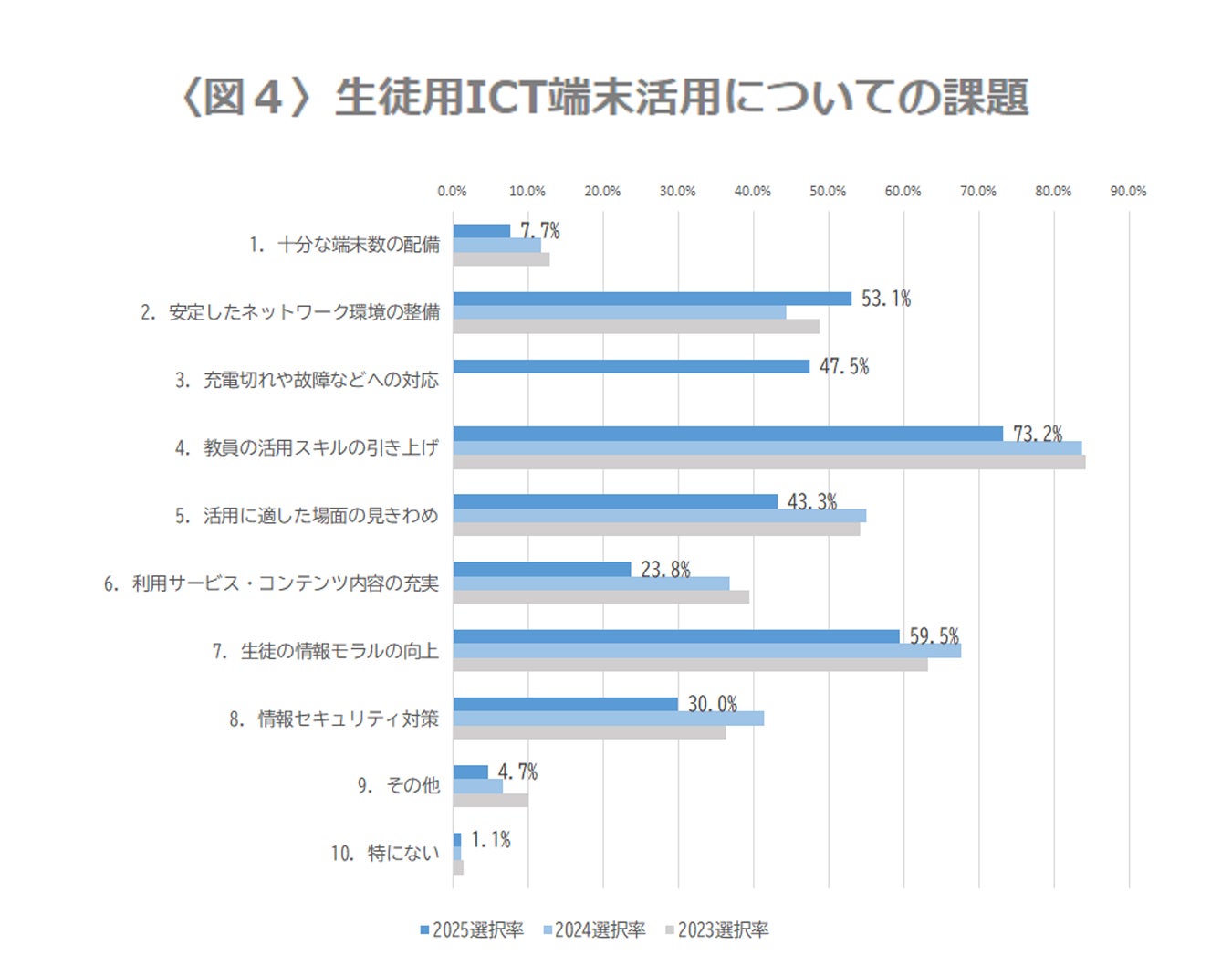

全体の8割以上で通常教室での無線ネットワークが利用可能な状況ですが、一方で、半数以上の高等学校が「安定したネットワーク環境の整備」を課題に挙げており、端末活用における通信品質の改善が求められています。

▶高等学校での運用が「当たり前」となるICT。一方で垣間見える学校現場での“リアル回帰”

「生徒用ICT端末を十分活用できている」の回答が急増し、高等学校において約8割の教員がICT活用に一定の手応えを得ているという結果に。これに反比例する形で、「ICT利用における課題」として過去調査で常に8割以上となっていた「教員の活用スキル」の回答割合は、今回10ポイント近く減りました。

「ICT活用の必要性を感じるポイント」については、「映像授業・動画視聴」「オンライン授業」「リモートでの課題配信」など、デジタルならではの利点として挙げられていた用途が軒並み回答割合を大きく減らし、コロナ禍で一気に需要が高まった「生徒や保護者との連絡」についても大幅減となりました。

高等学校において「ICTは利用して当たり前」という土壌ができつつある一方、活用の意義を問い直して対面での指導やコミュニケーションを重視する、“リアル回帰”の気運もにわかに感じられる調査結果となりました。

▶高等学校での利用が二分されている生成AI。安全に利用するための環境やルールの構築が課題

校務等において、約3割が「十分・まあまあ活用できている」と回答した生成AIの技術やツール。活用推進派からは、「授業の進め方についてアイディアを聞く」「作成した文章の校正や誤字・脱字チェックをさせる」「校務支援システム運用のためのプログラムを書かせる」などの活用事例も挙がりました。

一方で、「生成AIの利用には申請が必要」「生徒が提出課題をAIに全て任せて問題になった」「どのような校務に活用すればよいかわからない」などの声もあり、高等学校でのAI活用はまだ一般的とは言えない状況です。

利用する上でのメリットとリスクを把握し、安全に運用するためのルールを敷くことが、高等学校におけるAI活用のスタートラインと言えます。同時に有効な活用事例を収集・共有していくことで、周囲の教員・生徒・保護者から広く理解を得られるのではと、現場からは期待の声も挙がっています。

※1 BYAD:Bring Your Assigned Deviceの略語。学校が斡旋した指定・推奨機種の端末を個人が私費で購入し、学習等に利用する端末調達の方法。

※2 BYOD:Bring Your Own Deviceの略語。元々は企業などの団体組織において個人所有のモバイル端末を職場に持ち込み、それを業務目的の情報端末として運用するといった取り組み。

【調査結果】

■高等学校でのICT活用を支える「1人1台」端末の配備状況

高等学校における生徒用ICT端末についての調査では、「生徒1人に1台」の利用が合計で95.3%となりました。〈図1〉

費用負担や端末機種の指定有無などについて聞いたところ、なかでも「個人費用負担/学校指定端末」の回答割合が全体の40.2%で最多となっています。次いで、「学校費用負担/学校指定端末」が33.4%で全体の約1/3となり、端末の機種を学校が指定しているケースは合計で75.9%と全体の3/4以上に達しています。逆に端末の機種を共通化しない場合は、自由度や調達面でメリットがありますが、回答校からは「使用するアプリケーションに制限がある」、「端末ごとに造りが異なるため充電や修理などの管理が大変」といった意見が挙がりました。

一方で、「個人費用負担/機種の指定なし」の回答割合は18.6%となり、「個人費用負担/学校指定端末」と合わせて、端末費用が家庭の負担となっているケースは58.9%という結果になりました。

生徒用ICT端末のタイプとしては、「タブレット型」が全体の82.6%と高い支持を得ています。〈図2〉

持ち運びや耐久性などの面が評価されていますが、回答校の中には「大学入学・就職後のことも考慮してPCに操作性の近い端末を選んだ」「プログラミング学習に適したキーボード付きの機種を希望」といった意見も見られました。

■校内ネットワーク環境・ICTインフラ整備における課題

高等学校におけるネットワーク環境についての調査では、「校内のどこでも無線でのネットワークを使用できる」の回答割合が、2017年度の調査以降初めて半数を超えました。〈図3〉 「通常教室で無線でのネットワークを使用できる」の回答と合わせると、全体の86.7%の高等学校が、通常の授業で無線ネットワーク通信を介した端末利用が可能な状況です。

一方で、ICT活用における課題として「安定したネットワーク環境の整備」を挙げた回答割合も53.0%と半数を超え、端末数の増加とネットワーク利用ケースの拡大に、安定した通信回線の整備が追い付けていない状況がうかがえます。〈図4〉

また、「教員側が授業のたびにプロジェクターを準備するのが大変」、「端末を使っての学習を前提とした授業を行うには机が狭すぎる」といった、学校現場のハード面について言及する声も散見されました。

全体の半数弱が「充電切れや故障などへの対応」にも苦慮している状況で、インフラ整備に対する人的負担やバックアップ体制の問題も顕在化しています。

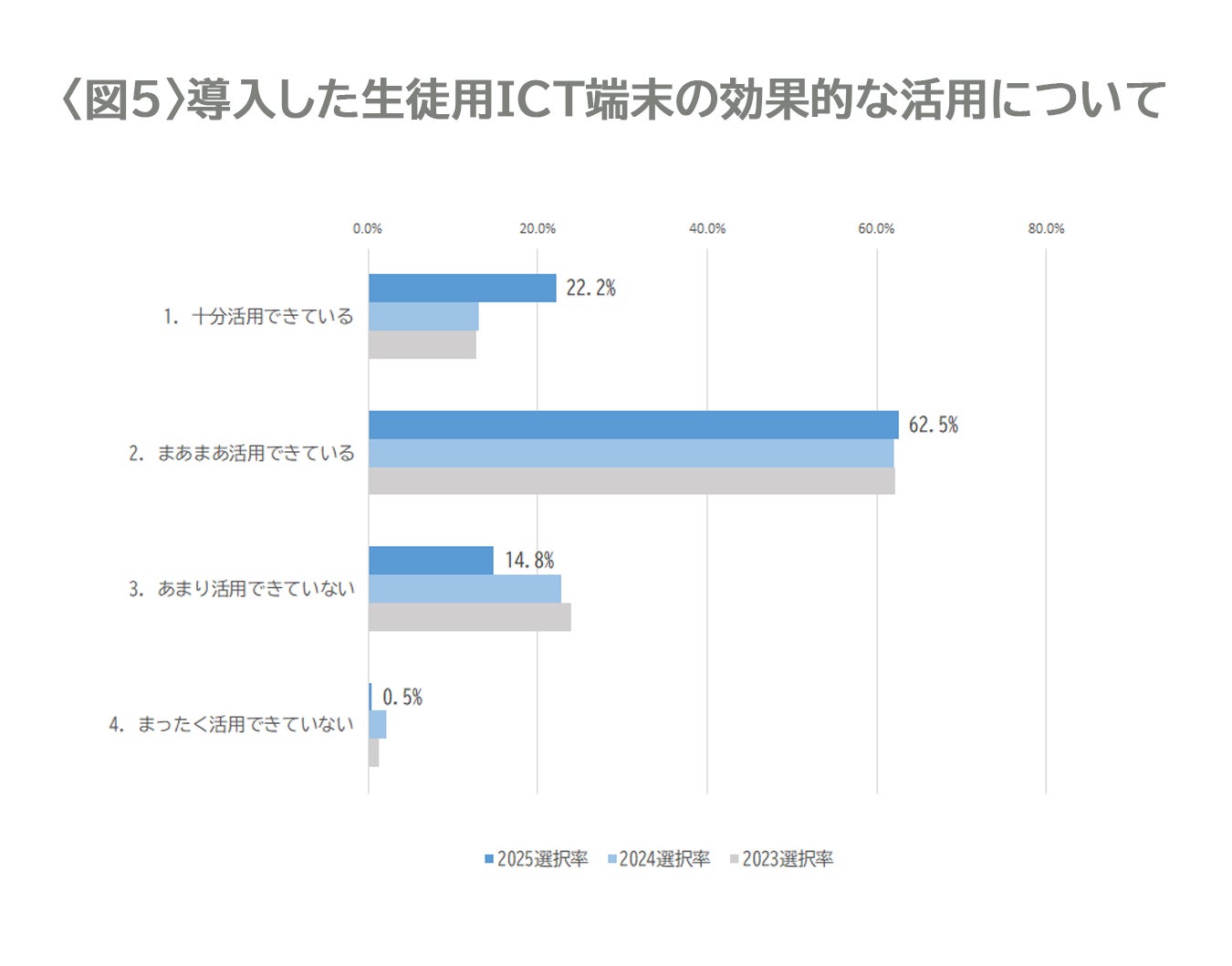

■広がるICT活用の手応えと飽和するデジタルの必要性

生徒用ICT端末の活用状況に関する調査では、「十分活用できている」の回答割合が22.2%となり、2024年度調査から9.1ポイント上昇しました。〈図5〉 「まあまあ活用できている」(62.5%)と合わせた肯定側の回答割合は、2017年度の調査以降初めて8割以上に達しました。

逆に、ICT活用における課題として「教員の活用スキル向上」(73.2%)は依然として回答割合トップであるものの、初めて8割を切る結果となり、両者の調査データに相関があることがわかります。〈図4〉

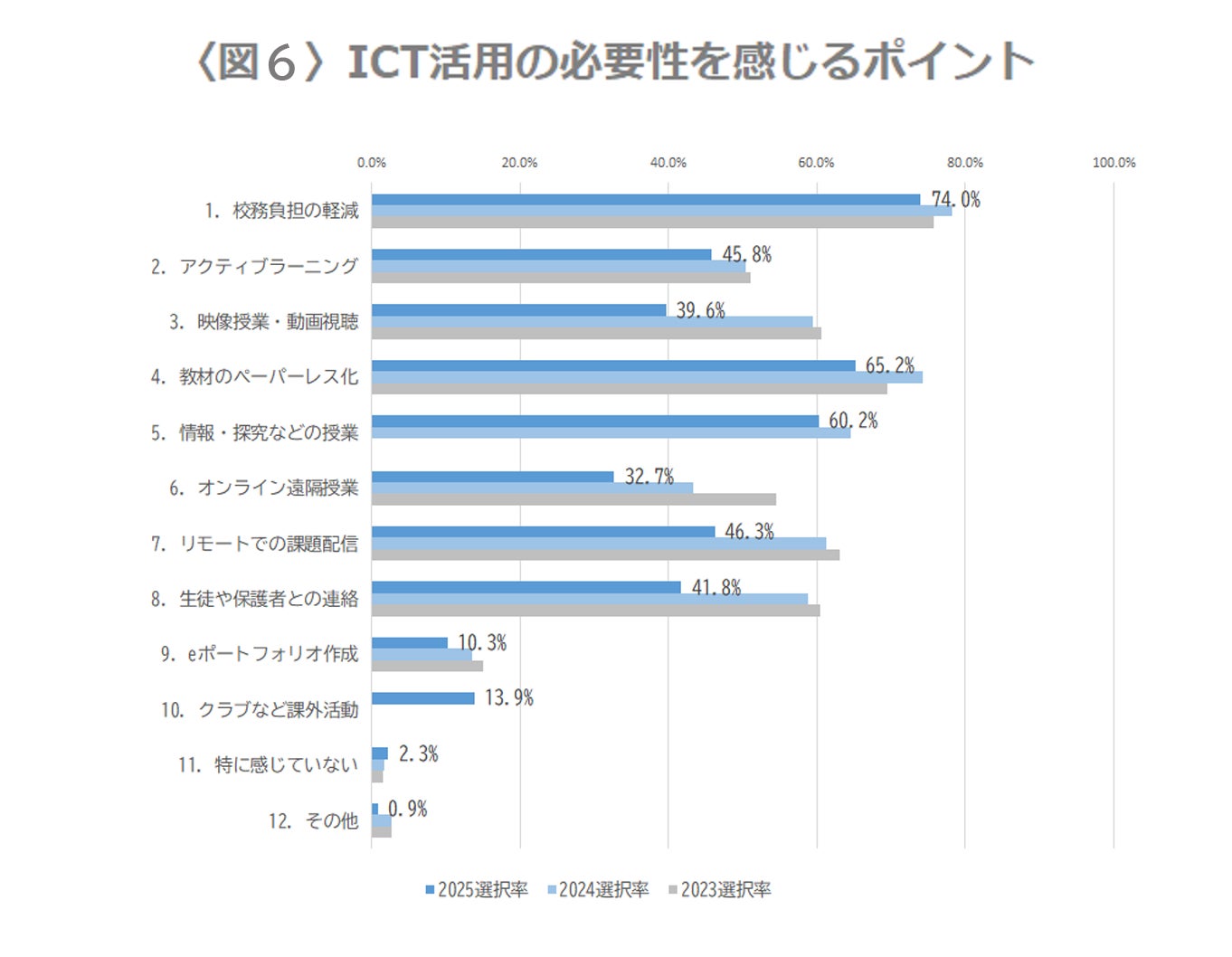

高等学校におけるICTの運用が一般化する一方、「ICT活用の必要性を感じるポイント」についての調査では、「必要性は特に感じていない」以外の各選択肢の回答割合が軒並み減りました。〈図6〉

特に、「映像授業・動画視聴」(39.6%)、「オンライン遠隔授業」(32.7%)、「リモートでの課題配信」(46.3%)といった、デジタル技術ならではの機能を活かした用途の回答割合が大きく減少しており、意識の変化が見て取れます。また、過去コロナ禍で一気に需要の高まった「生徒や保護者との連絡」(41.8%)も、回答割合が16.9ポイント減る結果となりました。

活用の効果を見極めながら必要なシーンでICTが用いられつつも、対面の指導やコミュニケーションを重視する“リアル回帰”の傾向が、高等学校の現場にも表れています。

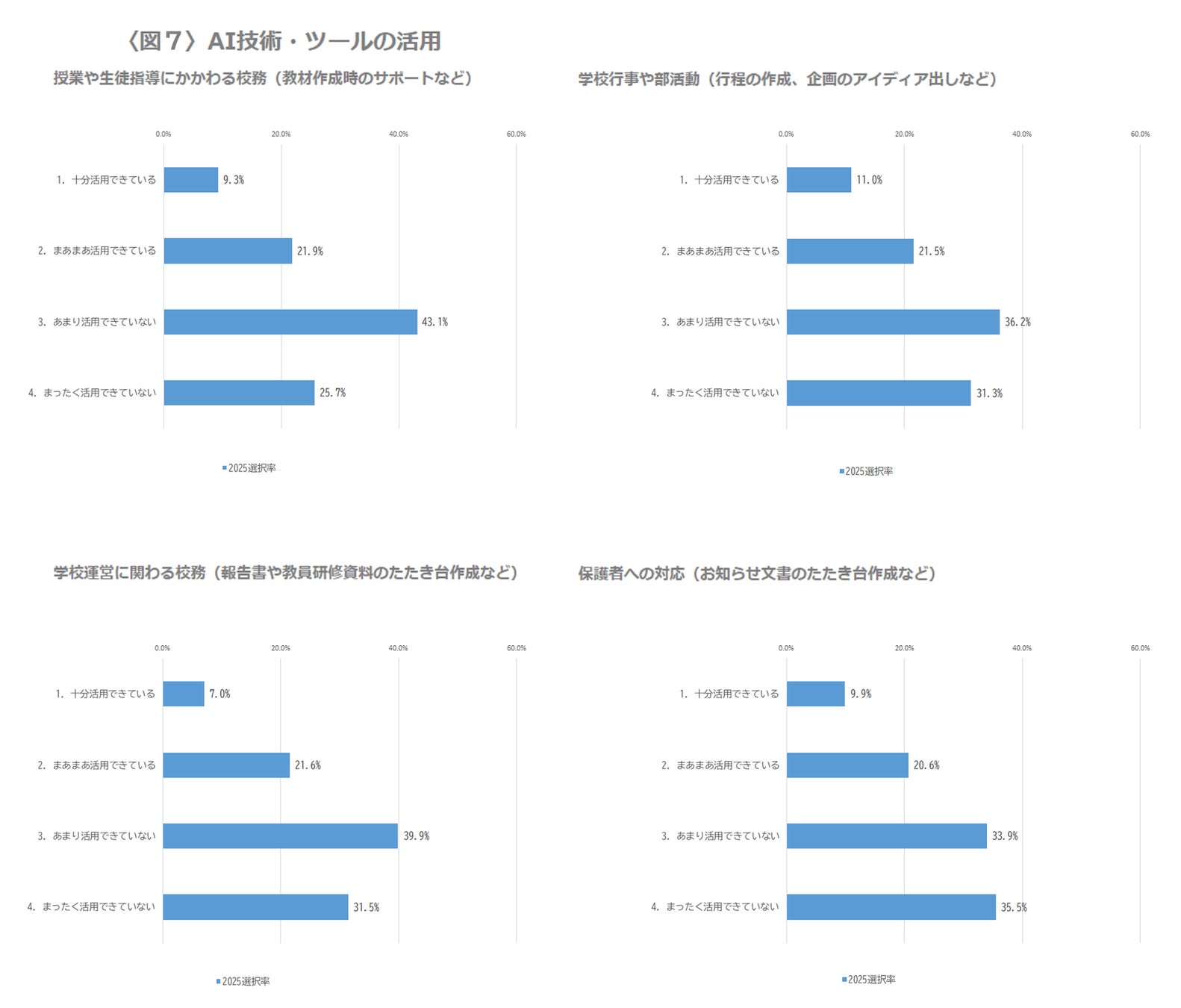

■高等学校におけるAI技術・ツールの活用実態と課題

高等学校における「生成AI」の利用が少しずつ進んでいます。

本調査では、「授業や生徒指導にかかわる校務」「学校運営に関わる校務」「学校行事や部活動」「保護者への対応」の4つのシーンに分けて利用状況を問いましたが、いずれもほぼ同様の回答傾向となり、「十分活用できている」「まあまあ活用できている」の合計割合が全体の約3割という結果となりました。〈図7〉

積極的に活用しているという回答者からは、「教材作成や進路・進学指導の補助に利用」、「実際生徒に生成AIを利用させて何が問題点か考えるための教材にした」など、さまざまな用途や事例が挙がりました。単純かつ煩雑な作業はAIに任せ、より有意義で人間的な指導を実現したいという明確なビジョンのもと、従前のICTと同様に活用を推進しているケースが多いようです。

一方で、全体の約7割が「活用できていない」と回答しており、状況は二分されています。「AIの利用に際しては自治体への届け出や保護者からの同意書が必要」、「個人情報の漏洩や著作権侵害の心配がある」など、使いたくても使えない、使い方がわからないという声も多数挙がりました。

■総括: 高等学校におけるICTの定着と新技術活用への課題

高等学校でのICT運用が一般化し、活用シーンや使い方の見極めが進む一方、生成AIなどの新技術に関しては利用の方法と成否が問われている状況です。本調査の回答では、「安全に利用するためのルールづくりが必要」、「周囲を説得するための成功事例を知りたい」といった声のほか、「教育において必要かどうかの議論を待ちたい」といった根本的な問いを投げかける意見もありました。

本調査を開始した2017年から現在までの間にも、高等学校を取り巻くICTの環境や意識は一変しています。AIなどの新技術・ツールについても同様に活用が浸透していくのか、今後も学校現場の状況を追うとともに、少しでも校務・授業の支援に繋がるよう、旺文社では学校向けのサービスやセミナーなどを通して、議論の場のご提供や成功事例の情報発信などを推し進めてまいります。

■旺文社運営・提供/学校向けサービスのご紹介

<高等学校向けポータルサイト「旺文社 パスナビ for School」>

<高等学校向けポータルサイト「旺文社 パスナビ for School」>

「旺文社パスナビ for School」は学習・教材や進路・教育に関する情報のご提供を通して先生方を応援する、高等学校向けポータルサイトです。(2024年12月オープン)

「教科指導」「進路・教育情報」「セミナー・調査探究」のカテゴリから、毎日の授業や定期テスト、大学入試対策、進路・進学やキャリア教育に役立つ情報をお届けします。

サイト上では、受験情報誌『螢雪時代』『螢雪時代 臨時増刊』の一部掲載記事について、配布などに便利なPDF形式の誌面データも提供しております。

ぜひ会員登録の上でご活用ください。

●公式サイトURL:https://passnavi-school.obunsha.co.jp/

<英単語マスタープログラム「タンゴスタ!for英単語ターゲット・英検でる順パス単」>

「タンゴスタ」は、英単語学習を支援するために開発されたICT活用サービスです。多くの高等学校に教材として採用いただいている英単語集「英単語ターゲット」・「英検でる順パス単」シリーズのコンテンツが搭載されており、学習の効率化と習慣化による生徒の英単語習得と、確認テストや評価管理の自動化による先生の負担軽減を実現します。

学校現場におけるICT環境の整備が進んでいることを受け、全国の高等学校での導入が広がっており、「生徒に毎日の学習サイクルが定着してテストの成績が向上した」、「音声問題や生徒個別の追試など実施できるテストの幅が広がった」とご好評をいただいております。

●公式サイトURL:https://www.obunsha.co.jp/pr/tangosta

<ほしい問題に出会える「入試正解デジタル」>

「入試正解デジタル for School」は、旺文社刊行の書籍「全国大学入試問題正解」に掲載された大学入試過去問を検索できるWebアプリケーションです。検索機能を通して膨大な書籍収録情報から問題コンテンツを探す負担を軽減し、入試問題演習や授業で使うプリント作成、過去問の研究にお役立ていただけます。また、問題・解答・解説データはWordファイル形式でダウンロードができます。

現在は、英語、数学、国語、物理、化学、生物、日本史、世界史、地理、政治・経済の10科目、最大10年分を掲載。学校のご利用目的にあわせて選べる2つのプラン「全科目セットプラン」と「科目プラン」を販売しています。

●公式サイトURL:https://kakomon.obunsha.co.jp/lp

【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

旺文社ブランドサイト URL:https://www.obunsha.co.jp/pr/change/

社名:株式会社 旺文社

代表者:代表取締役社長 粂川 秀樹

設立:1931年10月1日

本社:〒162-8680 東京都新宿区横寺町55 / TEL: 03-3266-6400

事業内容:教育・情報をメインとした総合出版と事業

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像