【生成AI活用実態調査|製造業編】活用者の約9割が業務効率の向上を実感。未活用の理由は「使い方がわからない」

〜業務効率化やアイデア創出に効果を実感する一方で、思考力低下や精度への不安も〜

企業のDXを促進するアルサーガパートナーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO/CTO:小俣泰明、以下「アルサーガパートナーズ」)は、製造業に従事するビジネスパーソン331名を対象に、業務における生成AIの活用実態に関する調査を実施しました。

本調査では、生成AIの活用率や業務効率への影響、具体的な活用用途、懸念点、今後の期待などについて幅広く調査を行い、製造業における生成AI活用の実態と課題を明らかにしました。

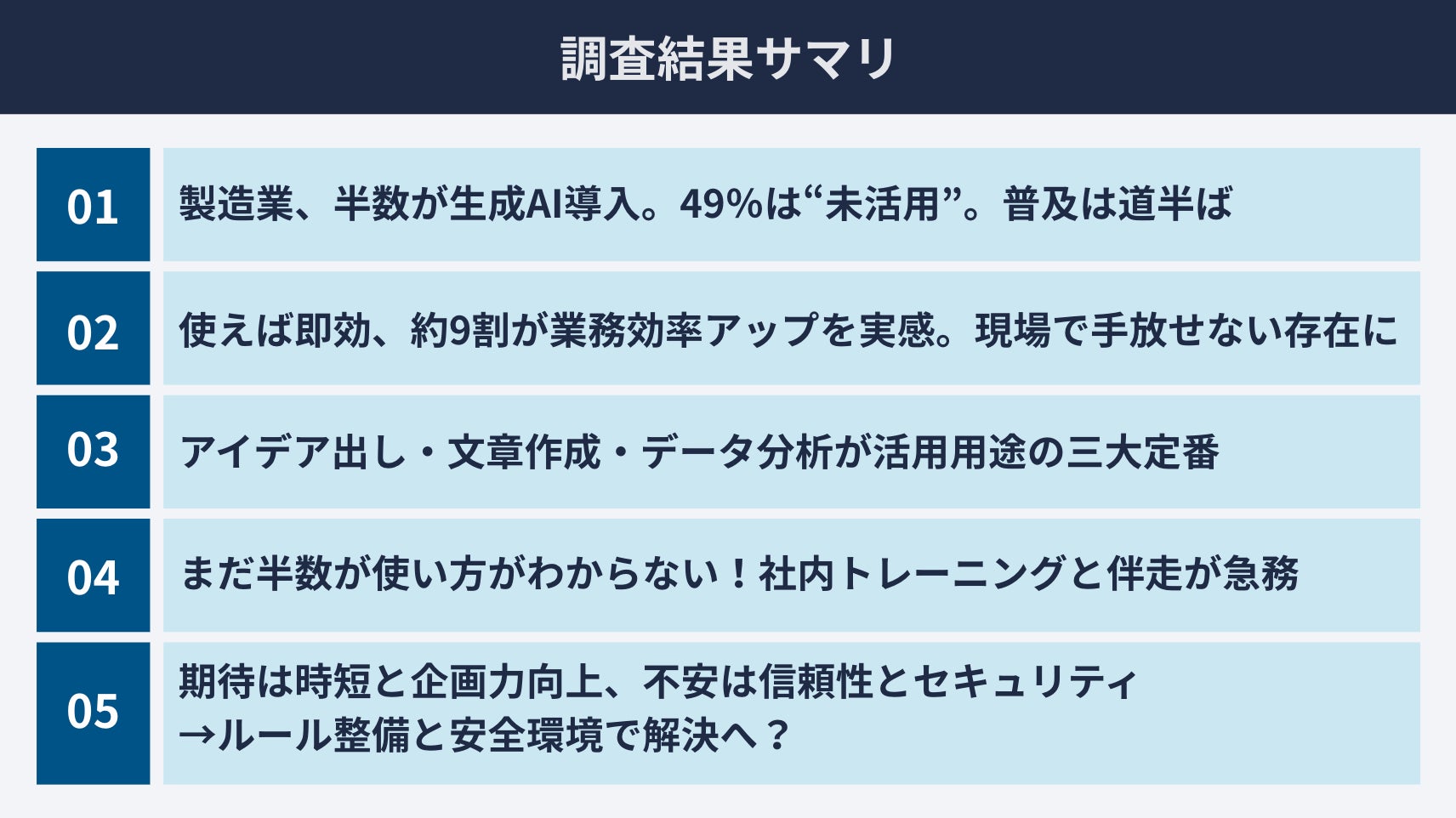

◼️調査結果サマリ

◼️調査概要

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットによるアンケート調査

調査期間:2025年7月22日〜7月23日

調査対象:全国の製造業界で働くビジネスパーソン

有効回答:311名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

▼関連調査リリース

【業界別・生成AI活用実態調査】業務での活用率は全体で3割未満。最も活用率が高いのは「情報通信」、次いで「小売」

1:製造業における活用状況

⚫︎製造業における生成AIの活用率は約5割

「現在、あなたの業務の中でどの程度生成AIを活用していますか?」という問いに対し、以下のような回答が得られました。

・積極的に活用している:16.3%

・一部で活用している :29.3%

・試験的に導入している:5.4%

・まだ活用していないが、関心はある:17.2%

・全く活用もしていないし、関心もない:31.7%

合計で51.0%が、すでに何らかの形で生成AIを業務に取り入れていると回答しています。

一方で、活用していない層も同様に49%程度おり、業界内でも導入状況や関心度にばらつきがあることが明らかになりました。

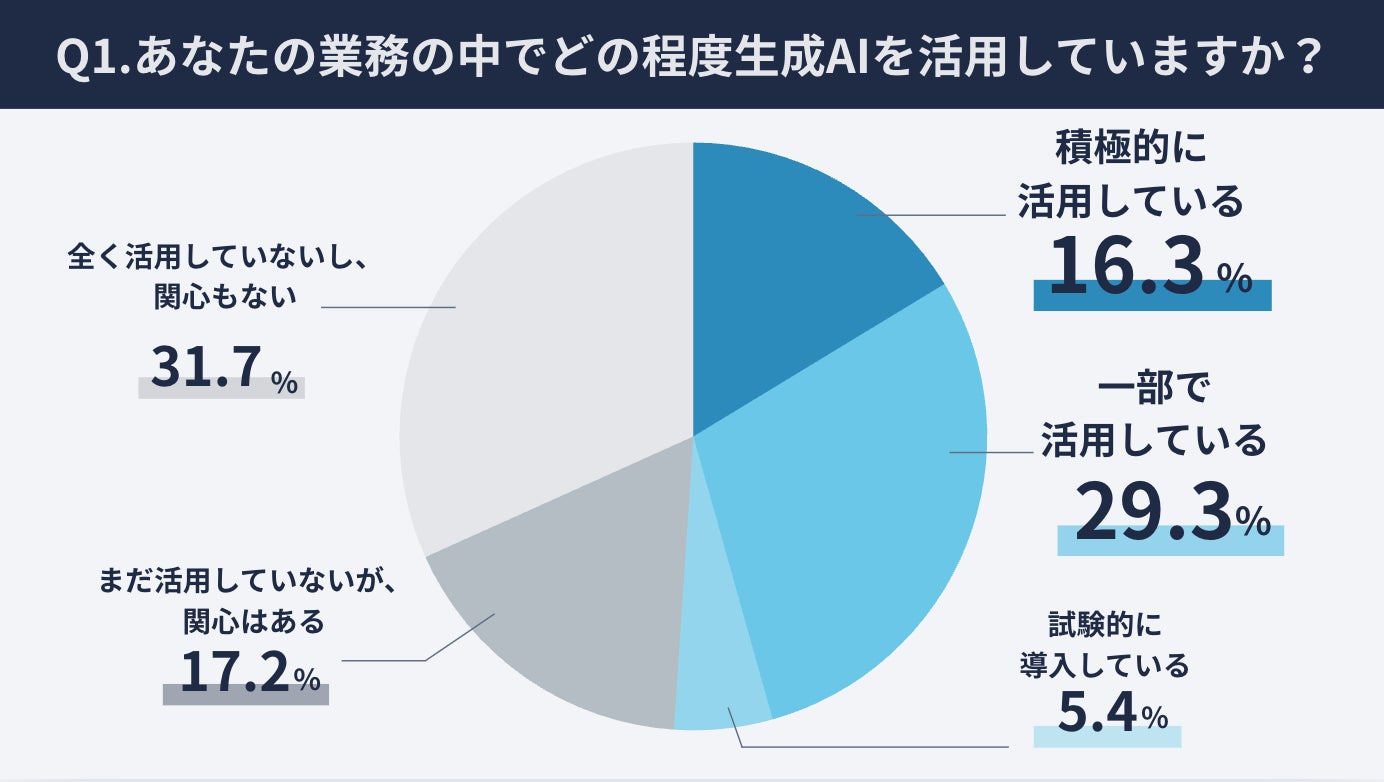

2:生成AIの活用による業務向上

⚫︎生成AIの活用により、約9割が業務効率向上を実感

「生成AIを活用することで、業務効率は向上しましたか?」という質問に対し、以下のような結果となりました。

・非常に向上した:21.3%

・ある程度向上した:66.3%

・あまり向上しなかった:7.1%

・全く向上しなかった:1.2%

この結果から、87.6%の回答者が何らかの形で業務効率の向上を実感していることがわかります。一方で、1割近くの回答者からは、効率向上をあまり実感できていないという声も寄せられました。

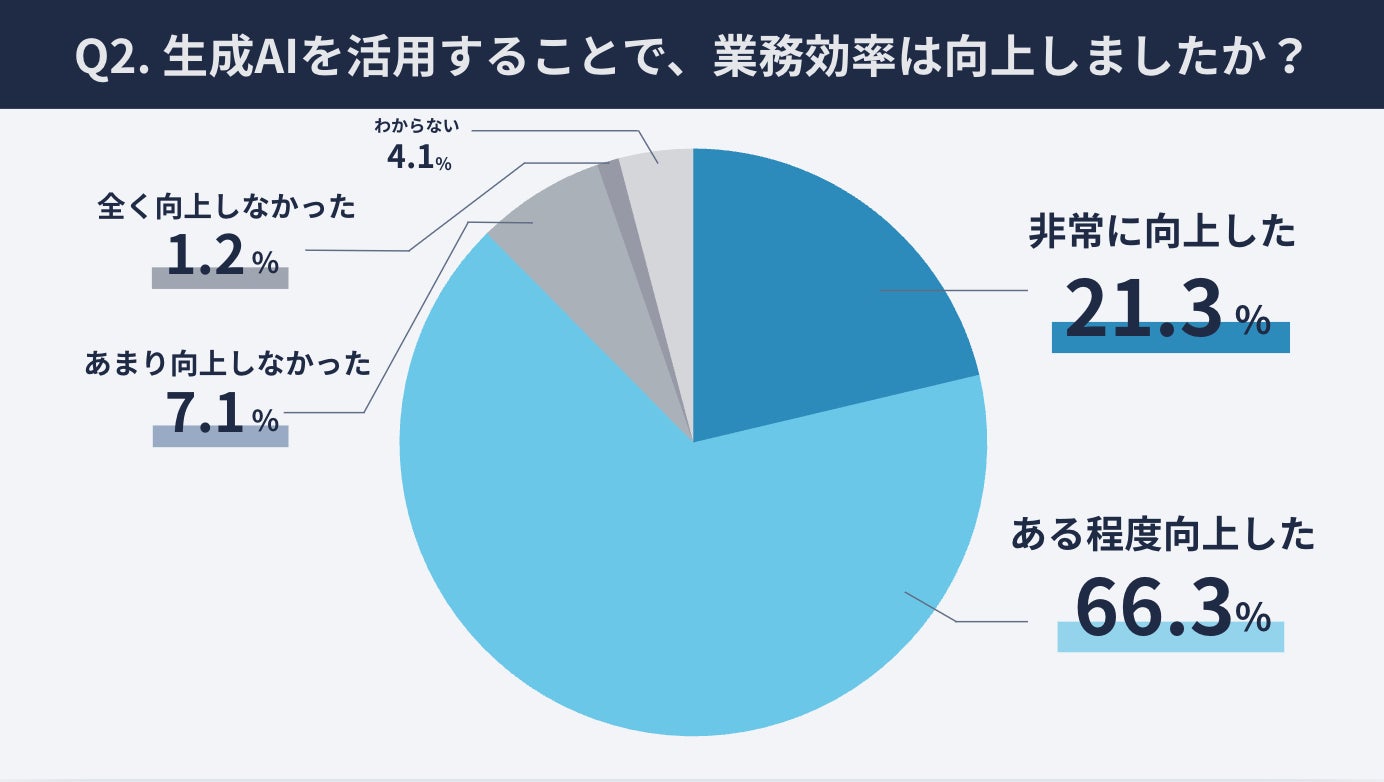

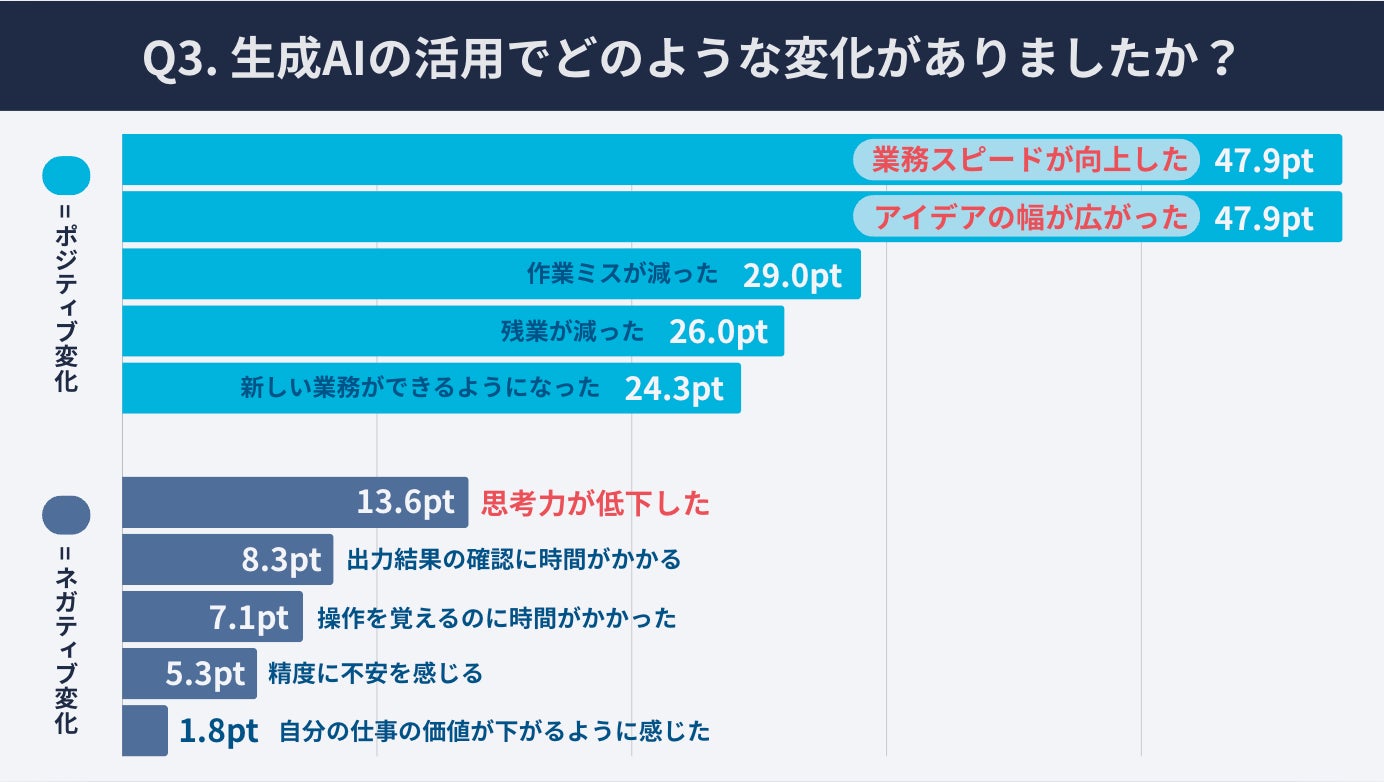

3:生成AI活用によって生まれた変化

⚫︎ポジティブな変化:スピードと発想力の向上が顕著に

※以降、複数回答の設問については各項目の合計が100%を超えるため、数値は回答者全体に対する回答率(pt)で示します。

業務効率が「向上した」と回答した人に対し、具体的にどのような変化があったかを複数回答で尋ねたところ、以下のような結果となりました。

・業務スピードが向上した:47.9pt

・アイデアの幅が広がった:47.9pt

・作業ミスが減った:29.0pt

・残業が減った:26.6pt

・新しい業務ができるようになった:24.3pt

業務スピードやアイデア発想力の向上が特に多く挙がる一方で、生産性や業務の質に関する実感も広く共有されていることがうかがえます。

⚫︎ネガティブな変化:思考力の低下や確認工数の増加を指摘する声も

一方で、生成AIの導入により業務にネガティブな影響を感じている人も一定数存在しており、以下のような回答が寄せられました。

・生成AIに頼りすぎて思考力が低下した:13.6pt

・出力結果の確認に時間がかかり、かえって手間が増えた:8.3pt

・操作を覚えるのに時間がかかった:7.1pt

・出力結果の精度に不安を感じることが増えた:5.3pt

・生成AIの導入によって自分の仕事の価値が下がるように感じた:1.8pt

こうした結果から、生成AIの活用が進む一方で、個人のスキルや業務プロセスの再設計が求められている現状が浮き彫りとなりました。

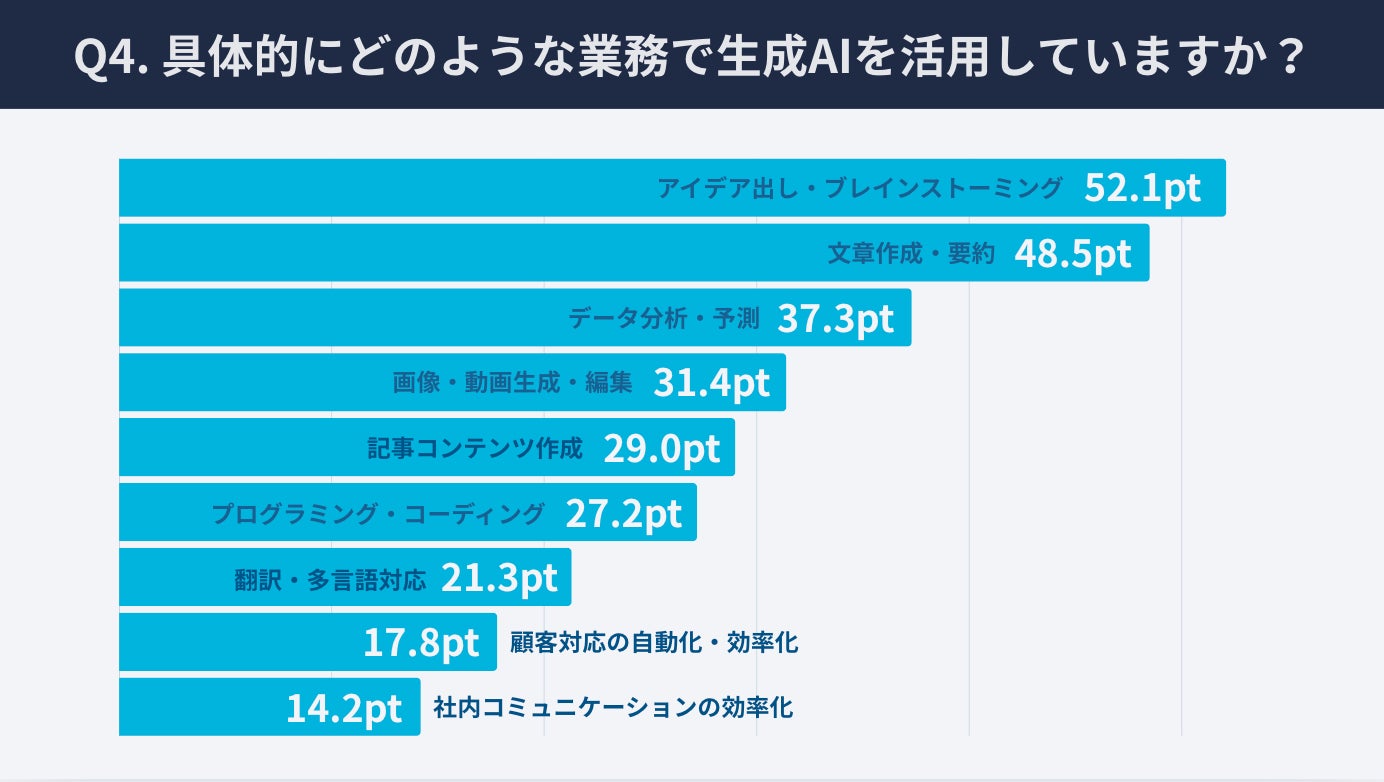

4:生成AIの具体的な活用範囲

⚫︎業務支援から創造支援まで幅広く浸透

生成AIを業務で活用している人に対し、「具体的にどのような業務で生成AIを活用していますか?」と尋ねたところ、以下のような結果となりました。

・アイデア出し・ブレインストーミングの補助:52.1pt

・文章作成・要約:48.5pt

・データ分析・予測:37.3pt

・画像・動画生成・編集の補助:31.4pt

アイデア発想や文章作成といった創造的業務の補助を中心に、分析やクリエイティブ制作など、幅広い業務領域で活用されている実態がうかがえます。

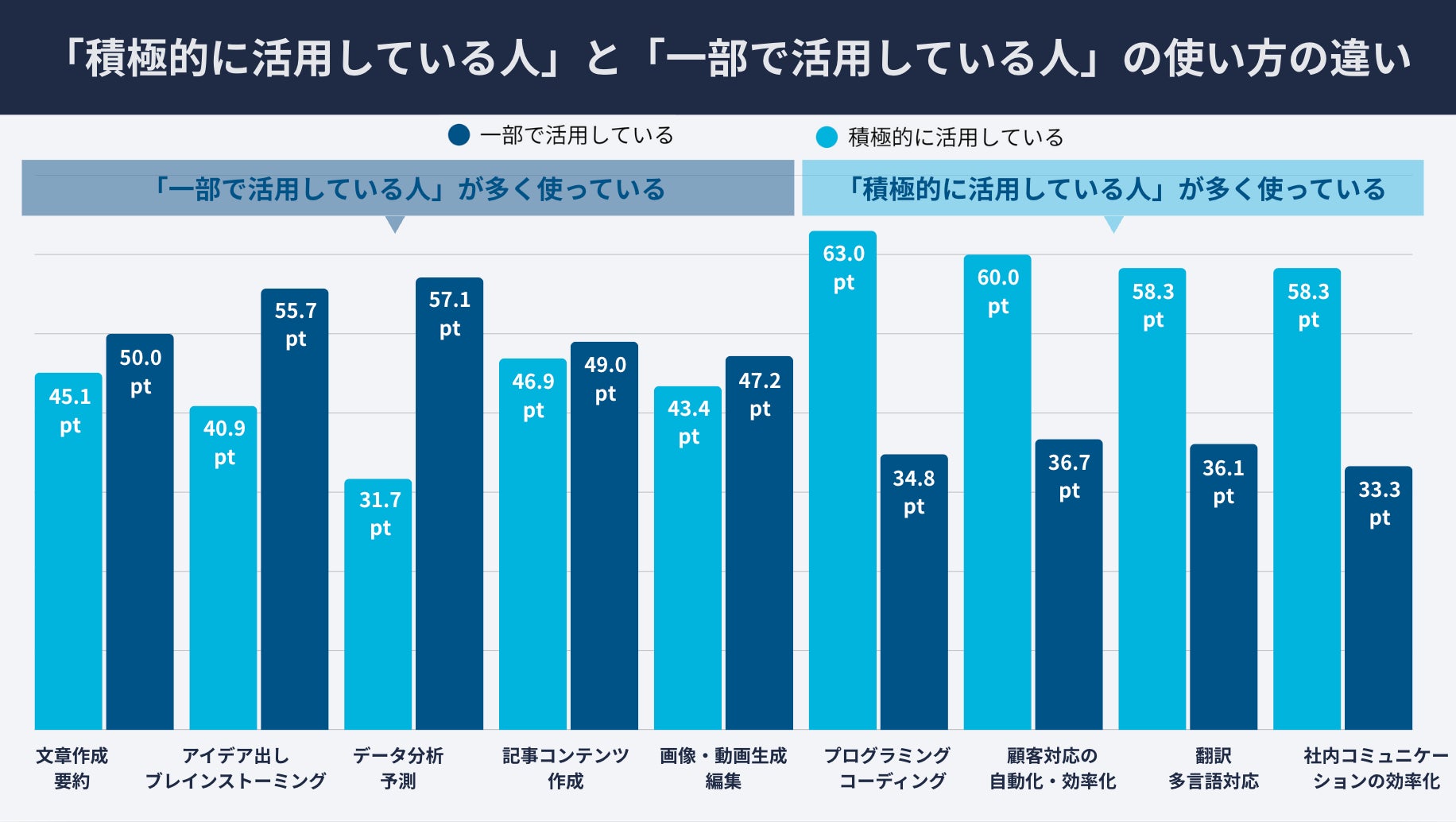

⚫︎活用度合いに応じて、生成AIの用途や使い方に違いが見られる

生成AIの活用用途について、活用頻度別に分析したところ、以下のような傾向が見られました。

【一部で活用している人の主な活用用途】

・文章作成・要約

・アイデア出し・ブレインストーミング

・データ分析・予測

→ 比較的ベーシックな業務への活用にとどまっている傾向が見られました。

【積極的に活用している人の主な活用用途】

上記すべてに加え、以下のようなより高度な業務にも活用

・プログラミング・コーディングの補助

・顧客対応の自動化・効率化

・翻訳・多言語対応

・社内コミュニケーションの効率化(議事録作成や情報共有支援など)

→ 活用頻度の高いユーザーほど、生成AIを多面的に使いこなし、より専門性の高い業務にも取り入れている実態が明らかになりました。

生成AIの登場から約3年。日常的に生成AIと向き合うユーザーほど、新たな可能性を模索しながら、業務の質とスピードの両面で変革を進めている様子がうかがえます。

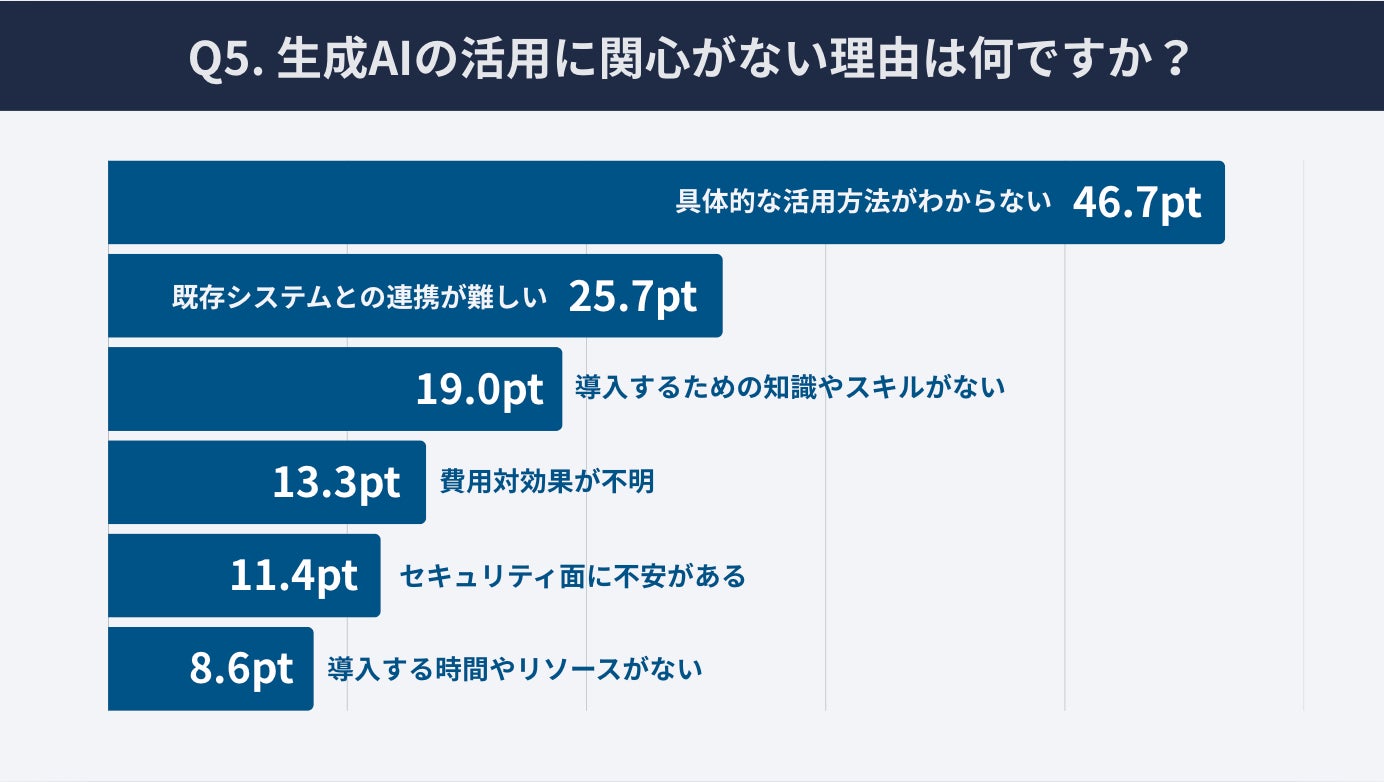

5:生成AIに関心がない理由

⚫︎具体的な活用方法がわからない人が約5割

生成AIを「全く活用していないし、関心もない」と回答した人に対し、その理由を複数回答で尋ねたところ、以下のような結果となりました。

・具体的な活用方法がわからない:46.7pt

・既存システムとの連携が難しい:25.7pt

・導入するための知識やスキルがない:19.0pt

・費用対効果が不明:13.3pt

・セキュリティに不安がある:11.4pt

特に「具体的な活用方法がわからない」という回答が半数近くにのぼり、生成AIの話題性が高まる一方で、実務への落とし込み方に課題があることが浮き彫りになりました。

また、4人に1人が「既存システムとの連携が難しい」と回答しており、個人レベルでは生成AIの有用性を認識しつつも、組織全体での導入には技術的・制度的なハードルを感じている層が一定数存在すると考えられます。

こうしたギャップを埋めていくためには、業種や業務内容に即した具体的な活用事例の可視化や、現場の声に応えるサポート体制の整備が今後ますます求められるでしょう。

6:生成AIに期待すること・不安に感じていること

全回答者を対象に、生成AIの業務活用に関して「今後、どのような点に期待しているか」「不安に思っていることは何か」を尋ねたところ、それぞれ下記のような結果となりました。

⚫︎期待される効果:業務効率のさらなる向上や発想の質の向上に期待集まる

生成AIに対して期待していることについて尋ねたところ、以下のような結果となりました。

・業務効率がさらに上がること:38.1%

・アイデアや企画の質が高まること:33.5pt

・新しい価値・サービスの創出につながること:18.4pt

・自分のスキルアップにつながること:18.4pt

・社内の情報整理やナレッジ共有が進むこと:18.1pt

・教育・研修の質が高まること:14.8pt

日常業務の効率化にとどまらず、発想の質の向上や組織全体の知的生産性向上といった、より本質的・創造的な変化への期待が高まっていることがうかがえます。

⚫︎不安の声:正確性やセキュリティ、社内運用体制への懸念も

一方で、生成AIに対して不安に感じていることについて尋ねたところ(複数回答)、以下のような結果となりました。

・情報の正確性や信頼性が不安:13.9pt

・セキュリティや情報漏洩が心配:13.0pt

・社員の思考力・スキルが下がるのではないか不安:11.5pt

・社内での利用ルールが整っていない:9.1pt

・自分の業務が将来なくなるのではないか不安:8.8pt

・社内で活用できる人が少なく、定着しなさそう:7.6pt

まだ比較的新しい技術である生成AIに対し、ガイドラインやセキュリティ体制の不備が、利用者側の不安を高めている状況がうかがえます。

今後、生成AIの活用をさらに広げていくには、こうした不安の声に真摯に向き合いながら、社内ルールの明確化や教育体制の整備を進めることが不可欠です。それが、期待される成果の実現に向けた土台になると考えられます。

◼️AIコンサルタントからのコメント

アルサーガパートナーズ株式会社

AIコンサルタント シニアマネージャー 三木大吾

私はこれまで、様々な製造業のお客様のコンサルティングを行ってきました。製造業の現場を歩いていると、生成AIの説明会をしても「結局使わない」という声が聞こえてきます。

「AIで革新的なことをやろうという前に、目の前の業務を何とかしてほしい」というのが現場の皮肉めいた本音も漏れ聞こえます。

個人レベルでは活用が進んでいるものの、組織展開となると途端に壁にぶつかる現実。こうした課題に対し、世の中ではトップダウンの戦略・落とし込みが語られがちですが、本当に必要なのは現場が「これは使える」と心から実感できる小さな成功体験の積み重ねなのかもしれません。

業務の仕組みの中にAIがいつの間にか組み込まれ、「使っている意識もない」ほど当たり前になった時、製造業らしい堅実で地に足の付いた効率化が実現され、真の意味での業務革新に繋がる土台が形成されるのでしょう。

◼️調査結果まとめ

-

生成AIの業務活用率は51.0%。ただし「活用していない」も49.0%と依然多く、普及はまだ道半ば

製造業における生成AIの活用状況を見ると、「積極的に活用」「一部で活用」「試験的に導入」を合わせた活用率は51.0%。一方で、「関心はあるが未活用」「関心も活用もない」が49.0%を占め、導入は進みつつも、現場全体には浸透しきっていない。 -

活用者の約9割が「業務効率が向上」と実感

活用者の87.6%が「非常に向上した」「ある程度向上した」と回答。特に「業務スピードの向上」「アイデアの幅が広がった」が約半数にのぼり、ポジティブな効果が顕著に表れた。 -

活用の深さに応じて用途も変化。「積極派」はより高度な業務に活用

「積極的に活用している」人ほど、など複雑で高付加価値な業務に活用が広がっている。一方「一部で活用」層は、文章作成やアイデア出しなどに活用が集中。 -

非活用層の約半数が「使い方がわからない」と回答

「関心がない」と答えた人の46.7%が「具体的な活用方法がわからない」と回答。技術への期待がある一方で、教育不足や事例共有の欠如が普及の壁になっている実態が明らかに。 -

今後の期待は「業務効率化」「発想の質向上」など知的生産性の強化に集中

生成AIに期待することとして、「業務効率がさらに上がる」が最多(38.1%)。そのほかにも「企画の質が高まる」「ナレッジ共有が進む」など、人の創造性を支援する領域での活用が望まれている。

▼関連調査リリース

【業界別・生成AI活用実態調査】業務での活用率は全体で3割未満。最も活用率が高いのは「情報通信」、次いで「小売」

アルサーガパートナーズでは今後、他業界においても生成AIに関する調査を順次実施していく予定です。生成AIの導入が進んでいない業界については、その背景や阻害要因を明らかにし、より多くの現場で業務が円滑に進むための支援につなげてまいります。

さらに、生成AIの活用によってどのような成果や業務改善が得られているのかといった効果検証についても、今後の調査テーマとして取り組んでいく予定です。

私たちは今後も、企業や社会全体のデジタル変革を後押しする調査と実践的な支援を通じて、生成AIの適切かつ有効な活用を推進してまいります。

▼過去実績

医療:

・【医療現場で本格導入】慶應義塾大学病院とアルサーガパートナーズ、 生成AIを活用した「退院サマリ作成支援AI」システムを共同開発

教育:

・アルサーガパートナーズ、千代田区立九段中等教育学校が導入する 校内生成AI「otomotto」を開発支援

・Yui Connectionとアルサーガパートナーズ、教員の生徒所見作成をAIで支援する「EduCopilot」をリリース

不動産:

・東急リバブル×アルサーガパートナーズ 生成AIを組み込んだSNS投稿文章作成システムを独自開発

アルサーガパートナーズでは、生成AIの活用にお困りの企業様に対して、生成AI活用の支援をコンサルティング・開発の両面から行っております。

ご興味のある企業様は、こちらよりアルサーガパートナーズまでご連絡ください。

問い合わせフォーム:https://www.arsaga.jp/contact/

アルサーガパートナーズ株式会社

アルサーガパートナーズは、成長し続ける流行の発信地“渋谷”に拠点を置く総合ファームです。「日本のDXを世界で誇れる産業へ」をビジョンに掲げ、DXサービスをワンストップで提供するため、コンサルティングからシステム開発、保守・運用までの体制を整えています。「最高品質を最速で」をスローガンに掲げ、お客さまに寄り添いながらビジネスの成功をより確実なものへと導きます。

本社 :東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー18階

熊本支社

新市街オフィス:熊本県熊本市中央区新市街8番7 TERRACE87ビル2F

平成オフィス :熊本県熊本市南区江越2丁目24-1

福岡支社 :福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 天神ビジネスセンター7階

代表者 :代表取締役社長 小俣泰明

設立日 :2016年1月

資本金 :14億3,470万円(資本準備金等を含む)

従業員数 :420名(2025年8月末時点)

事業内容 :ワンストップDXソリューション事業

Web :https://www.arsaga.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像