国内最大規模 経済的に困難な子育て世帯の子ども1.4万人の「食と生活」実態:調査物価上昇で9割超が十分な食料買えず、子どもの体重減や集中力低下など健康状態懸念

~公的な食料支援、現金給付などを、こども家庭庁などに提言へ~

子ども支援の国際NGOである公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(理事長:井田純一郎、本部:東京都千代田区、以下セーブ・ザ・チルドレン)は、子どもの貧困問題解決への取り組みの一環として、全国を対象に、経済的に困難な状況にある子育て世帯への長期休暇中の食支援(「子どもの食 応援ボックス」、以下本ボックス)を行っています(p.4参照)。

今回、セーブ・ザ・チルドレンは、本ボックスに申し込んだ約8,000世帯を対象にアンケート調査を実施しました。全国47都道府県7,856人からの回答では、「物価上昇の影響で十分な食料を買うお金がない世帯は9割以上」、「体重減少、集中力低下など子どもの健康状態を懸念」など、経済的に困難な子育て世帯のひっ迫した実態が明らかになりました。本調査の結果から「公的な食料支援の整備・拡充」「現金給付の緊急的、継続的な実施」といった提言をまとめた報告書を本日7月24日に発表します。さらに、今後はこども家庭庁や関係省庁などに提出予定です。

■調査結果報告書はこちら:

https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/report-foodbox2025.pdf

<調査結果から明らかになったこと 一部抜粋>(有効回答数:7,856人)

1.十分な食事の確保が困難な世帯、物価上昇による子どもへのマイナスの影響を感じる世帯が大多数

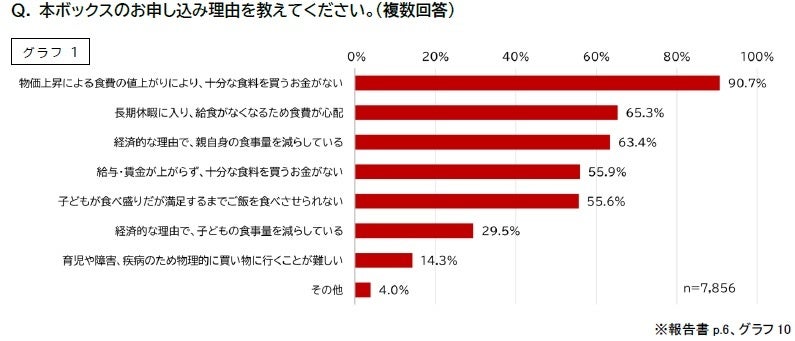

本ボックスの申込理由の9割が「物価上昇による食費の値上がりにより、十分な食料を買うお金がない」だった。また、「経済的な理由で、子どもの食事量を減らしている」世帯も約3割だった(グラフ1)。 物価上昇により、2024年と比べて子どもへのマイナスの影響を感じる世帯が8割を超えた。水などで空腹をまぎらわせるという回答もあり、生きることそのものが脅かされている子どもがいる。

2.子どもの食事量・栄養不足の深刻化を懸念、体重減少や集中力低下なども

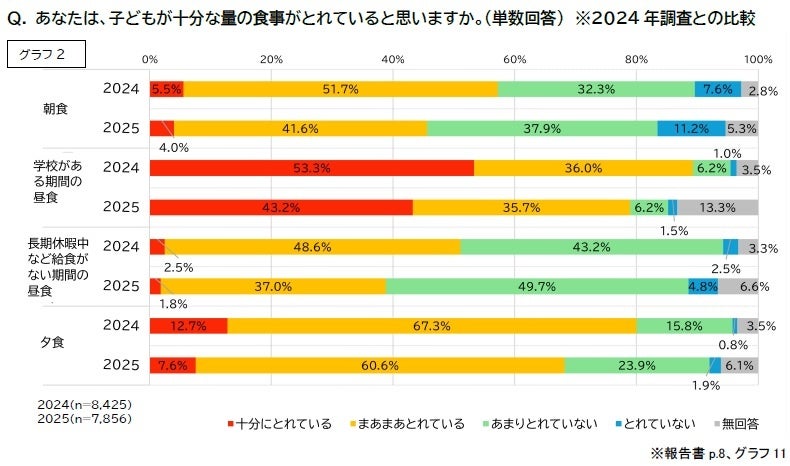

2024年と比べて、朝食・昼食・夕食すべてで子どもの食事の摂取量が悪化している(グラフ2)。たとえば、「長期休暇中など給食がない期間の昼食」では、「あまりとれていない」「とれていない」の合計が、45.7%から54.5%と約9ポイント増加した。十分な量の食事がとれないことで体調不良や体重の減少、集中力の低下など、子どもの健康状態に深刻な影響があることも明らかになった。

3.米の摂取量が不十分な世帯が半数、2024年より悪化した世帯が7割超、米の工面で貯金切り崩しや借入も

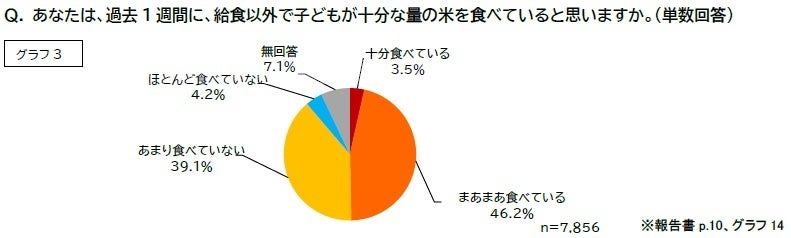

給食以外で十分な量の米を「あまり食べていない」「ほとんど食べていない」という回答があわせて43.3%だった(グラフ3)。1年前の同時期と比べて給食以外で米を食べる頻度・量については、「減った」「やや減った」があわせて7割を超えた。米の購入のために貯金を切り崩している世帯や、借り入れをしている世帯がいることがわかった。

4.食料支援と現金給付への強い要望、迅速かつ実効性のある支援を

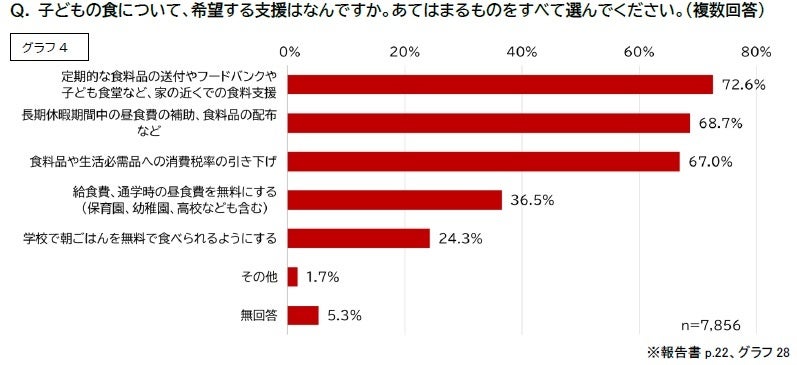

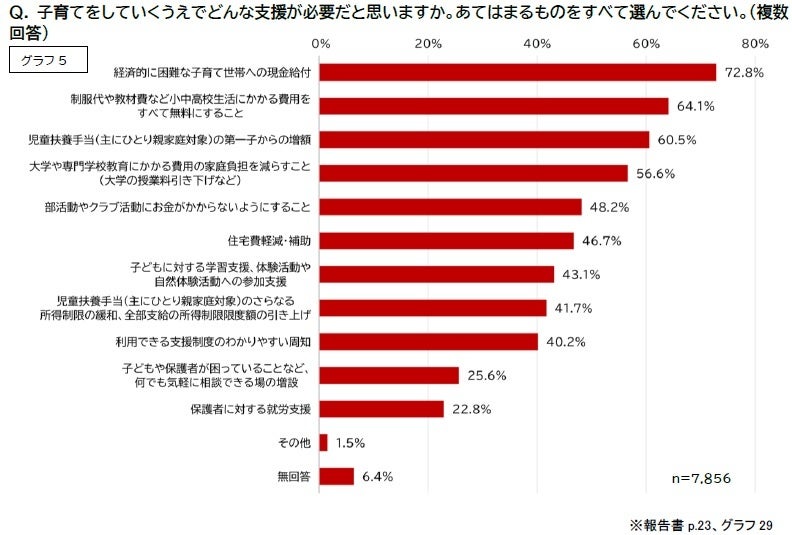

子どもの食について希望する支援として「食料支援」が72.6%、「長期休暇中の昼食費の補助・食料品の配布」が68.7%(グラフ4)、子育てをするうえで必要な支援として「現金給付」が72.8%(グラフ5)など、即効性のある現物給付、経済的支援が求められる。

<主な調査結果> *調査報告書内のグラフ番号は※を参照。

<調査結果を受けた提言>

本調査では、経済的に困難な子育て世帯が、日々の食事や教育、住居の確保などにおいて極めて深刻な状況に直面しており、生活基盤が揺らいでいる実態が明らかとなった。特に、食事の量・質ともに低下し、空腹による体調不良・集中力の低下など、子どもの健康と成長に直接的な影響が及んでいることが懸念される。

こうした状況を踏まえ、セーブ・ザ・チルドレンは、7,800世帯を超える経済的に困難な状況にある子育て世帯の声をもとに、以下を政府、関係省庁、自治体に提言する。

折しも、2025年7月20日に実施された参議院議員選挙では、物価高騰への対応が主要な争点の一つとなり、少子化対策や自治体ごとの子育て・教育支援制度の差なども議論され、消費税の減税、現金給付の拡充、教育費の無償化、子育て支援の強化など、子どもと子育て世帯の暮らしに直結する政策が各党の公約に多く盛り込まれた。 経済的に困難な子育て世帯の子どもの食と生活基盤の改善に向けては、与野党の立場を超えて、協力して具体的な政策を速やかに推進することが強く求められる。

1.公的な食料支援の整備・拡充

2.給食の無償化と質の向上・昼食費の支援

3.経済的に困難な子育て世帯への現金給付の緊急的、継続的な実施

4.物価高騰に対応した思い切った生活支援策の検討

<「経済的に困難な子育て世帯の子ども1.4万人の『食と生活』実態調査」調査概要>

■ 調査対象:2025年「子どもの食 応援ボックス」申込世帯(以下の申込条件をすべて満たす世帯)

➢ 日本国内に居住している

➢ 住民税所得割非課税世帯またはそれに準ずる(児童扶養手当全部支給世帯含)

➢ 0歳~18歳未満の子どもがいる

■ 調査方法:お申し込み時にオンラインフォームでの回答

■ 調査期間:2025年6月2日~6月18日

■ 有効回答数:申込世帯のうち、集計までにオンラインで基本的な属性が確認できた7,856世帯

■ 主な調査内容:

➢ 子どもが十分な食事をとることができているか

➢ 物価高騰が子どもの食事、生活、成長に与えている影響 ※特に米

➢ 子育て世帯が求める政策

■調査協力(五十音順)

東京都立大学 阿部彩教授 (報告書への助言、講評) 専門:子どもの貧困

神奈川県立保健福祉大学 田中琴音助教 (講評) 専門:公衆栄養学、栄養疫学

沖縄大学 山野良一教授 (調査票・集計分析・報告書への助言、講評) 専門:子どもの貧困

「セーブ・ザ・チルドレン」 日本の子どもの貧困問題解決への取り組み

セーブ・ザ・チルドレンは、2010 年から日本の子どもの貧困問題解決への取り組みを開始し、1)経済的に困難な状況にある子どもや保護者への直接支援、2)調査の実施や教材の普及など社会啓発、3)子どもの貧困対策の拡充のための政策提言 という 3つの柱をもとに活動しています。

「子どもの食 応援ボックス」は、長期休暇中の子どもたちの食の状況の改善を目的に実施。現在までのべ3万7,100世帯に食料品を届けています。2025年は、夏・冬休みに合わせて年2回、年間のべ約1万世帯に発送する予定です。夏休み分は、米4kgや乾麺、缶詰など約30品目をお送りしました。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像