「地上の太陽」によりカーボンニュートラル社会が実現するのは何年後? ~特許・論文から見える核融合技術の現在と未来~

ロシアの物理学者、かく語りき

2023年5月17日の日本経済新聞に掲載された記事「核融合発電、世界で開発競争 2030年代の実用化目標も」(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF117W80R10C23A5000000/)には根拠データとして、アスタミューゼの提供した特許の推移データが使用されました。今回はそのデータをさらに深掘り、核融合技術の現在地と見通しについてまとめました。

気候変動に対処するため、2030年までに大幅な脱炭素化を、2050年までにカーボンニュートラルな社会を多くの国が目指しています。核融合の技術開発は、CO2を排出することなく膨大なエネルギーをえることができ、安全性にも優れるとされていますが、その目標にはたして間に合うのでしょうか?

ロシアの物理学者レフ・アルシモヴィッチはかつて「我々の社会が核融合を本当に必要としたときには核融合の技術は確立しているでしょう」と言いました。技術開発の現状は、この予言を実現しつつあるのかどうか、特許だけではなく、関連するデータを深掘りして見ていきましょう。

核融合の原理

核融合とは、軽い原子核同士が結合して重い原子核を形成するプロセスです。このとき、莫大なエネルギーが放出されます。太陽のエネルギーは核融合反応によって発生しています。ある意味、太陽光発電は核融合を源泉とする電力と考えることもできます。

核融合反応は陽イオンと自由に動き回る電子からなる高温のガス、つまり固体、液体、気体とは異なる独特の特性を持つプラズマで起こります。水素やヘリウムといった、地球上に広く存在する物質を利用することができるため、資源の枯渇の心配がありません。また、核分裂のような連鎖反応がないので深刻な事故が起こる可能性がないとされています。

図1:核融合プロセスの模式図

図1:核融合プロセスの模式図

重水素(deuterium)と三重水素(tritium)の原子核が衝突して融合し、ヘリウム(helium)と中性子(neutron)が放出されます。その過程で莫大なエネルギーを放出します。

出典:国際原子力機関International Atomic Energy Agency(IAEA)のウェブサイト、IAEA Factsheet:https://www.iaea.org/sites/default/files/19/09/harnessing-energy-from-nuclear-fusion.pdf

原子核の間には強い電気的反発力が生じるため、結合させて核融合反応を起こすことは困難です。摂氏1,000万度を超える温度と猛烈な重力によって極度の圧力が実現する太陽では、電気的反発力を上回る力で原子核を接近させることが可能になり、核融合反応が起きる条件が実現します。地球上で原子核を融合させるには、超高温と超高圧の条件を用意しなくてはなりません。現在研究されている重水素と三重水素の反応では、摂氏1億度を超える高温環境が必要です。

そして、核融合反応から得られる電力が、この極限の条件を設定するための電力を上回る(いわば黒字になる)ためには、核融合反応が起きるプラズマを十分な時間、保持しなくてはなりません。

核融合に関する国別・企業別の特許スコア

現時点では核融合発電は実用化されていません。それどころか、核融合反応が連続的に進行する条件を安定して保つこともできていません。それなのに、核融合反応にかかわる特許は、2001年以降、1700件あまりが出願されています。

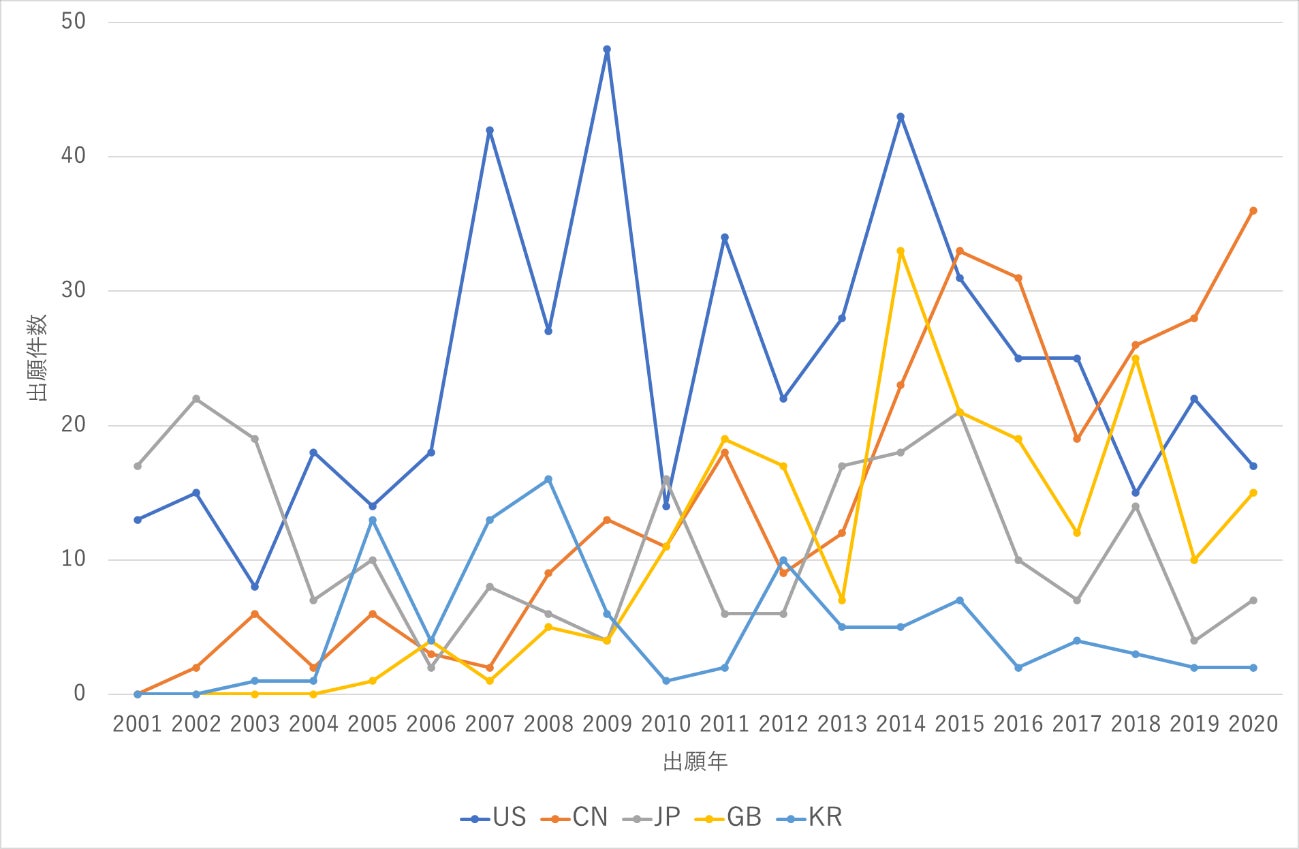

図2は、核融合技術に関する国別の特許の出願動向です。米国からの出願は2014年以降減少傾向にあり、中国が首位に立っている、というのが現状です。日本の出願件数は世界第3位であり、2000年台初頭には世界最多だった時期もありますが、近年出願件数の伸びはみられません。浜松ホトニクス、東芝、日本原子力研究開発機構による出願が多くなされています。

図2:核融合に関連する特許出願件数の推移(2001年~2021年)

図2:核融合に関連する特許出願件数の推移(2001年~2021年)

権利の残存期間がある程度長い2011年以降出願の特許を対象に特許の質を評価する「スコア」を算出しました。アスタミューゼ独自のアルゴリズムに基づいて、特許1件ごとのパテントインパクトスコアを計算し、それをもとに帰属国、出願人ごとにトータルパテントアセット(総合特許力)を算出しています。

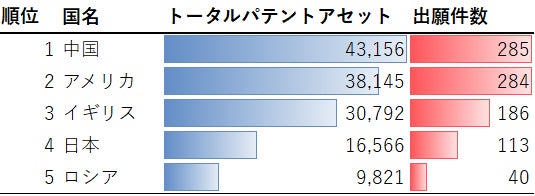

帰属国別のトータルパテントアセット(総合特許力)のランキングを図3に、企業別のトータルパテントアセットの結果を図4に示しました。

図3:2011年以降出願特許の帰属国別のトータルパテントアセット

図3:2011年以降出願特許の帰属国別のトータルパテントアセット

出願件数では米中が拮抗しているものの、特許の質を加味したトータルパテントアセットランキングでは中国が1位となっています。2011年以降に出願件数が伸びているだけでなく、質の高い特許を保有しており、今後核融合発電分野を牽引することが予想されます。一方で、EU加盟国が上位ランクインしていない点も注目されます。

図4:2011年以降出願特許の出願人(企業・研究機関など)ごとのトータルパテントアセット

図4:2011年以降出願特許の出願人(企業・研究機関など)ごとのトータルパテントアセット

出願人別のトータルパテントアセットランキングでは上位10位に日本企業2社がランクインしました。浜松ホトニクスとトヨタ自動車は、ともにレーザー核融合に関して高く評価される特許を保有しています。

論文数の推移

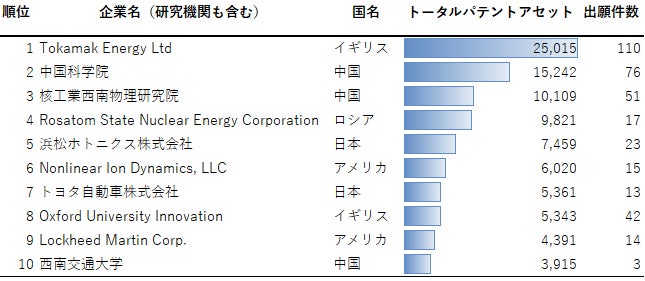

実用化にはまだ距離がある技術分野なので、研究の成果としての論文にも注目しました。図5に、論文の筆頭著者の帰属国ごとの、論文発表件数の推移を示します。

図5:核融合に関連する論文数の推移(2001年~2021年)

図5:核融合に関連する論文数の推移(2001年~2021年)

2001年以降、米国が論文発表数では首位を保っています。2010年代からは中国の大学/研究機関からの発表数が増加していますが、首位の米国に肉薄するには至っていません。しかしながら他国の減少・横ばい傾向から考えると、近い将来に中国が発表数トップとなるのは間違いないのではないでしょうか。

まとめ

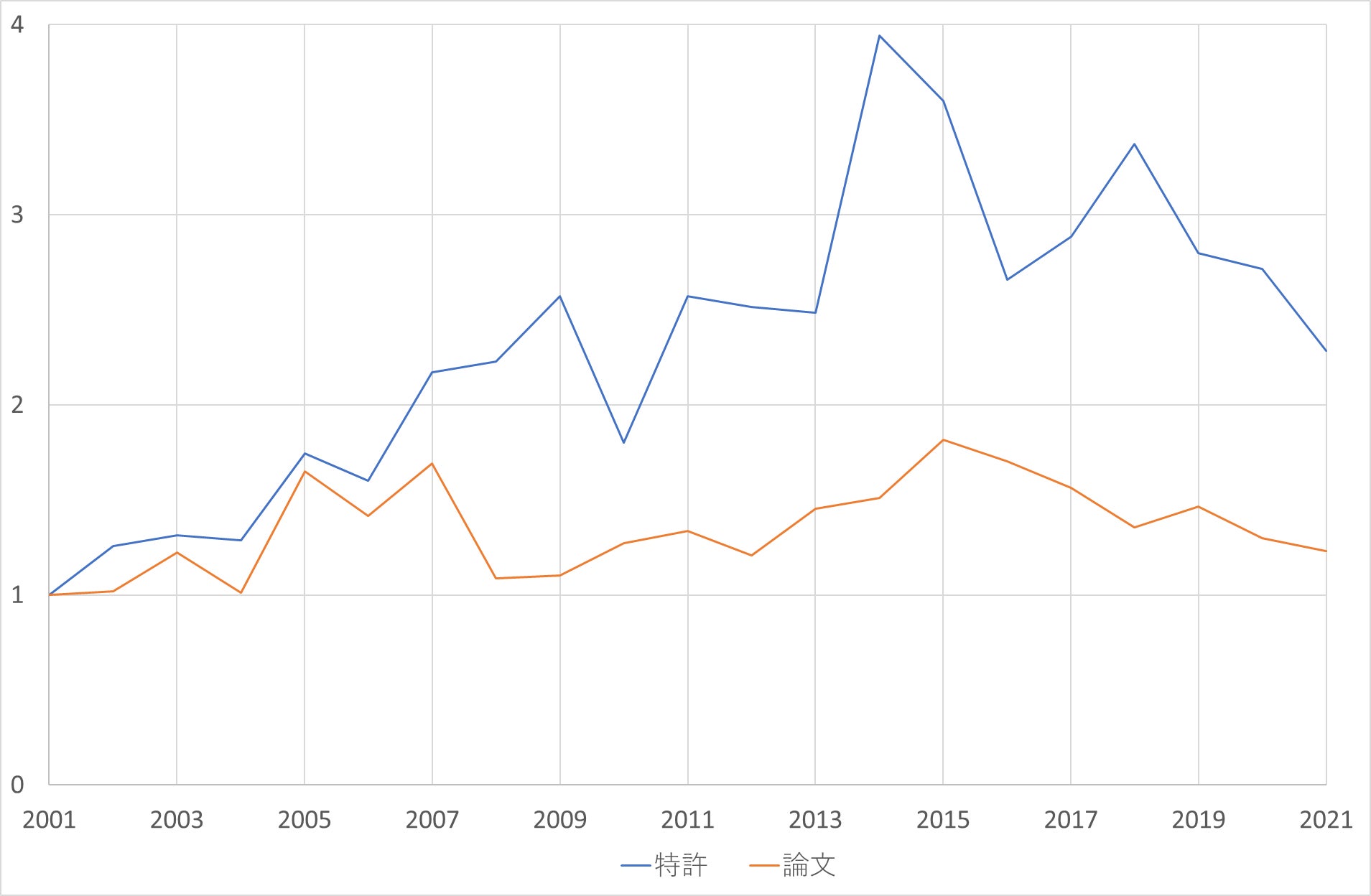

特許数と論文数の全体的な増加・減少の傾向を見るため、図6に2001年の発表数を1とした特許出願・論文発表数の推移を示しました。論文発表数よりも特許出願数が大きく増加していることがあきらかです。一般に、論文数が伸び悩み、特許出願が増えている場合は、研究開発から知財の権利化に移行している、実用化へ向けた段階にあると推察されます。

図6:2001年を1とする、核融合に関連する全特許、全論文数の推移(2001年~2021年)。縦軸の数値が2であれば、それぞれの文献が2001年時点の件数の2倍出願・発表されたことを示します。

図6:2001年を1とする、核融合に関連する全特許、全論文数の推移(2001年~2021年)。縦軸の数値が2であれば、それぞれの文献が2001年時点の件数の2倍出願・発表されたことを示します。

2022年12月、米国ローレンス・リバモア国立研究所のチームから、核融合点火の達成が発表されました。この発表は、核融合反応にかかわる電力の収支が「黒字」になったことを意味します。重要なマイルストーンをクリアしたことで、二酸化炭素を排出しない、安全な、枯渇の心配のないエネルギーの実現へ向けた研究開発は加速するものと期待されます。しかしながら、「2050年までにカーボンニュートラルな社会を目指す」目標には、社会実装・移行期間を考えると、楽観はできないのではないか、というのが現時点での見立てです。

著者:アスタミューゼ ミシェンコ ピョートル 博士(工学) / 源泰拓 博士(理学)

さらに詳しい分析は……

アスタミューゼは世界193ヵ国、39言語、7億件を超える世界最大級の無形資産可視化データベースを構築しています。同データベースでは、技術を中心とした無形資産や社会課題/ニーズを探索でき、それらデータを活用して136の「成長領域」とSDGsに対応した人類が解決すべき105の「社会課題」を定義。

それらを用いて、事業会社や投資家、公共機関等に対して、データ提供およびデータを活用したコンサルティング、技術調査・分析等のサービス提供を行っています。

本件に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 電気・ガス・資源・エネルギー法務・特許・知的財産

- ダウンロード