【調査】AIユーザーの半数以上が複数のAIツールを使い分け。ChatGPTを中心に他ツールの使い分けが進む|生成AIツール利用実態調査

目的・環境ごとに最適なAIを選ぶ“使い分け時代”へ

SEOなどあらゆるデジタル領域のマーケティング支援を行う株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ(東京都品川区、代表取締役:鳥居本 真徳)は、生成AIツールを日常的に使用している全国10代〜60代の就業者484名を対象に、「生成AIツール利用実態調査」を実施しました。

調査では、AIユーザーの半数以上(53.3%)が目的や環境に応じて複数のAIツールを使い分けている実態が明らかになりました。 AIが情報の入り口となる中で、こうした「目的に応じてAIを使い分ける動き」は、企業のブランド認知や情報設計のあり方にも影響を及ぼし始めています。

本記事では、その実態をシーン別のデータからひもとき、今後のAI時代のマーケティングに求められる視点を明らかにします。

調査背景

ChatGPTやGeminiなどの会話型のAIをはじめ、画像生成に特化したAIなど、近年さまざまな生成AIツールが登場し、ユーザーの活用シーンは急速に広がっています。

一方で、ツールごとに得意分野や使い勝手が異なり、「どのAIをどんな目的で使うか」はユーザーによって分化しつつあるものと考えられます。

こうした中で、ユーザーがAIを「どう選び」「どう使い分けているのか」を明らかにすることは、AI時代の情報発信やマーケティング戦略を考えるうえで重要な視点となります。

本調査は、AIの浸透が情報取得行動にどのような変化をもたらしているのか、特に「ブランド認識の形成」や「購買の意思決定プロセス」への影響を明らかにすることを目的としました。 ChatGPTやGemini、Copilotなど主要な生成AIツールの利用傾向を分析し、ユーザーがどんな目的でAIを使い分けているのか、具体的なシーン別に可視化しています。

調査概要

調査名称:生成AIツール利用実態調査 2025

調査期間:2025年10月21日 ~ 2025年10月27日

調査対象:全国10代~60代の、日常的に(週に数回以上)生成AIを活用している就業者

サンプル数:484名

調査方法:インターネットアンケート調査(Freeasy)

※グラフの数字は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

<調査結果の引用・転載時のお願い>

本記事の調査結果や画像を引用する場合は、「株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ」の名前を明記のうえ、引用元として以下のリンク設置をお願いいたします。

https://www.plan-b.co.jp/news/ai-user-report_2025

調査結果

■生成AIツールの使い分け状況 ― 半数以上が複数ツールを使い分け

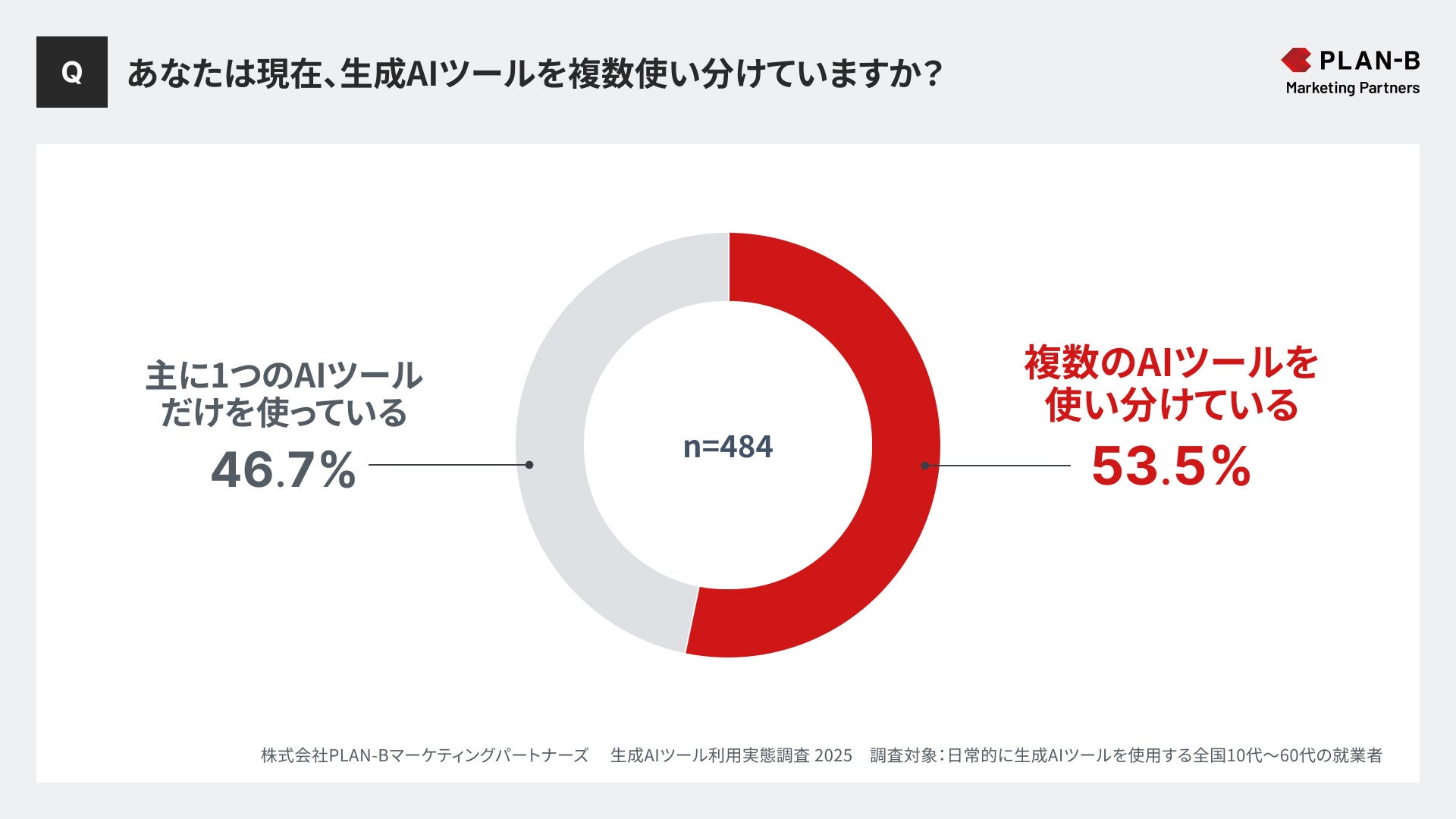

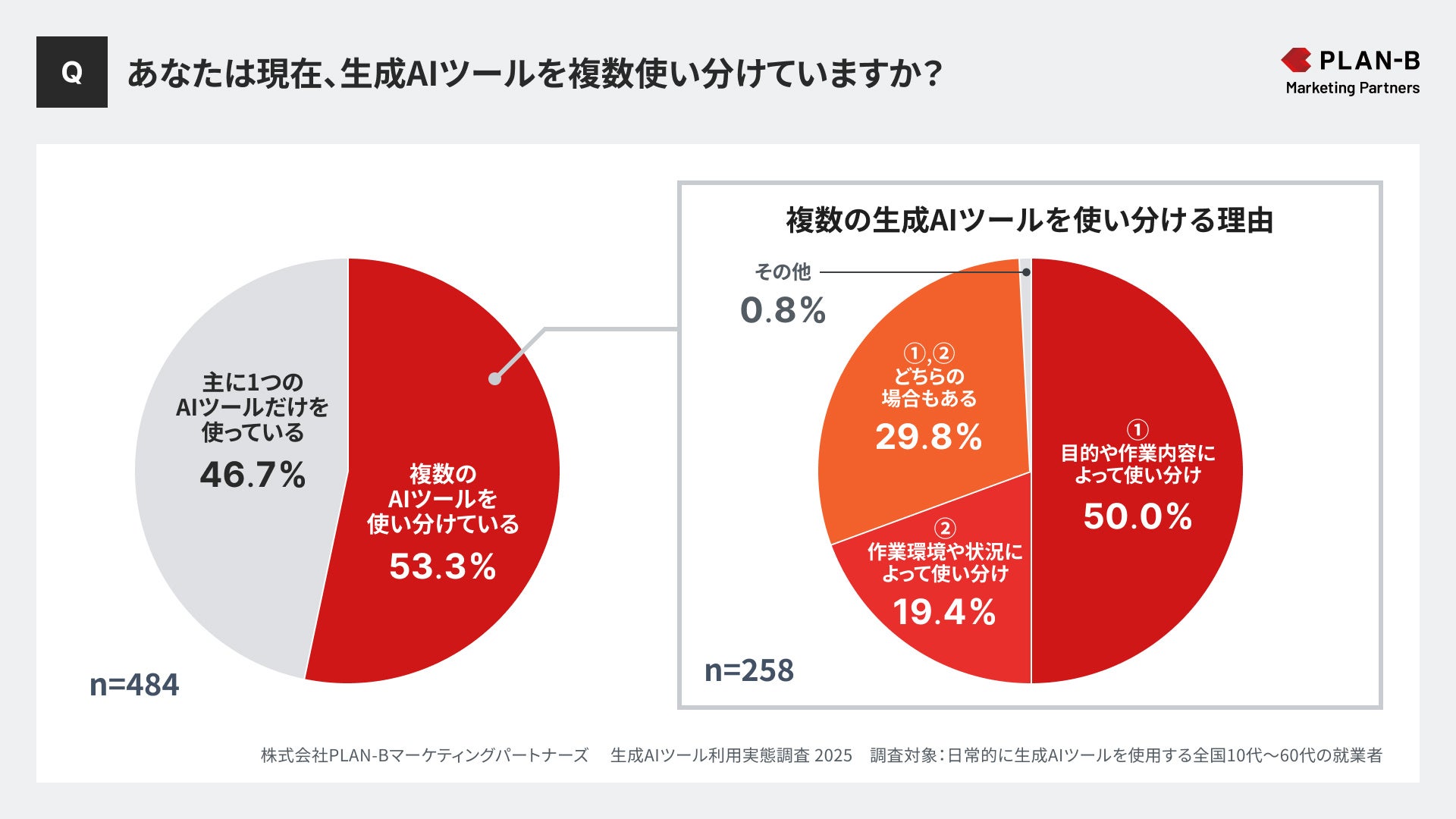

まず、普段から生成AIツールを使用しているユーザーに「あなたは現在、生成AIツールを複数使い分けていますか?(※仕事、プライベートを問わず)」と尋ねたところ、全体の53.3%が複数の生成AIツールを使い分けていることがわかりました。

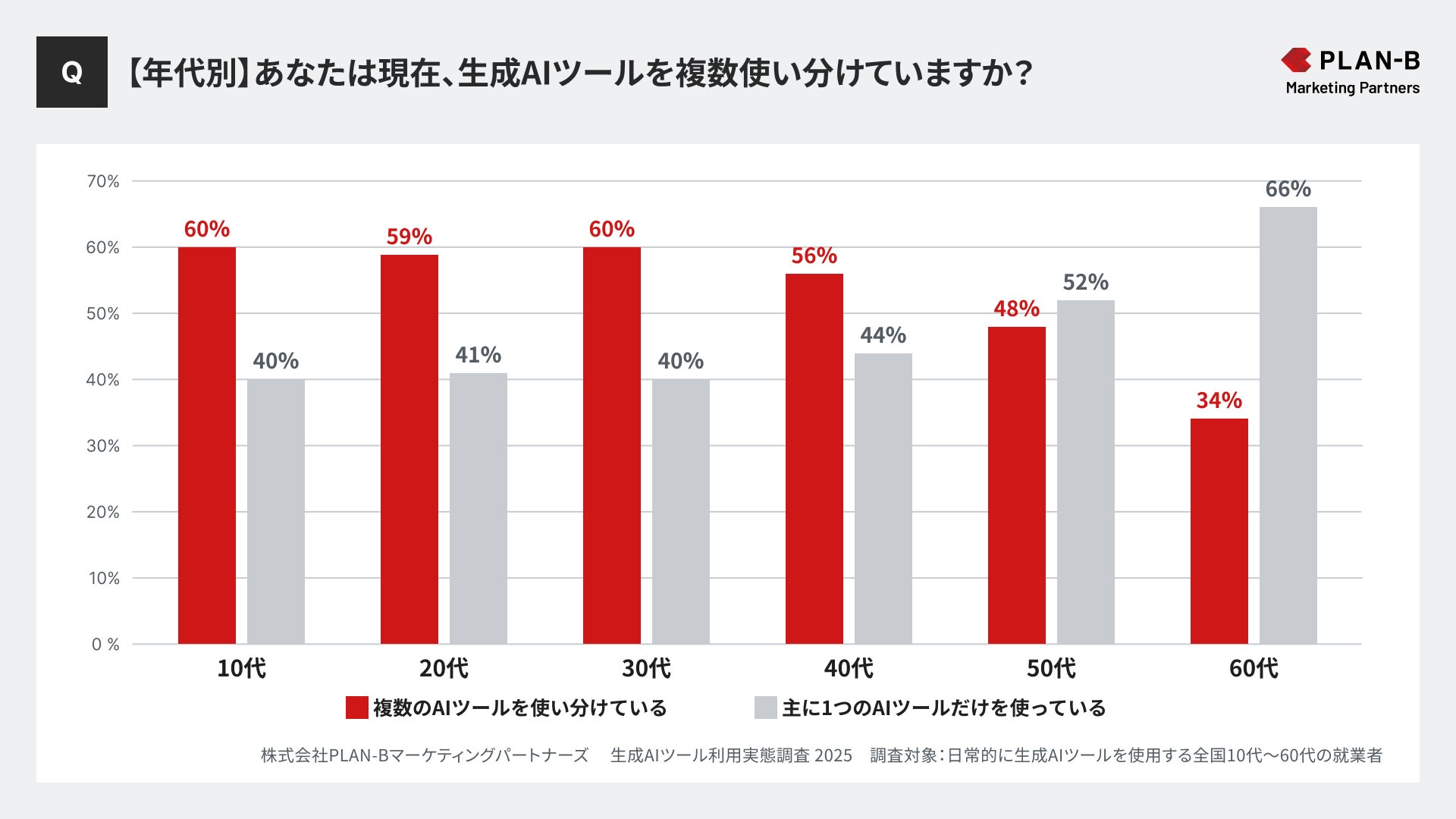

年代別では、特に10〜30代で約6割が「複数利用」と答えており、若年層ほど“目的に応じたAIの切り替え”が一般化していることが分かりました。

一方、60代では「単一ツール利用」が65.6%と高く、年代が上がるほど“慣れたツールを固定的に使う”傾向が強く見られました。

使い分けていると回答した人の内訳は、「①目的や作業内容によって使い分けている」が50.0%、「②作業環境や状況によって使い分けている」が19.4%、「①②どちらもある」が29.8%、その他0.8%でした。

つまり、単なる併用ではなく、“シーンごとの最適ツールを選ぶ意識”が浸透していることがうかがえます。

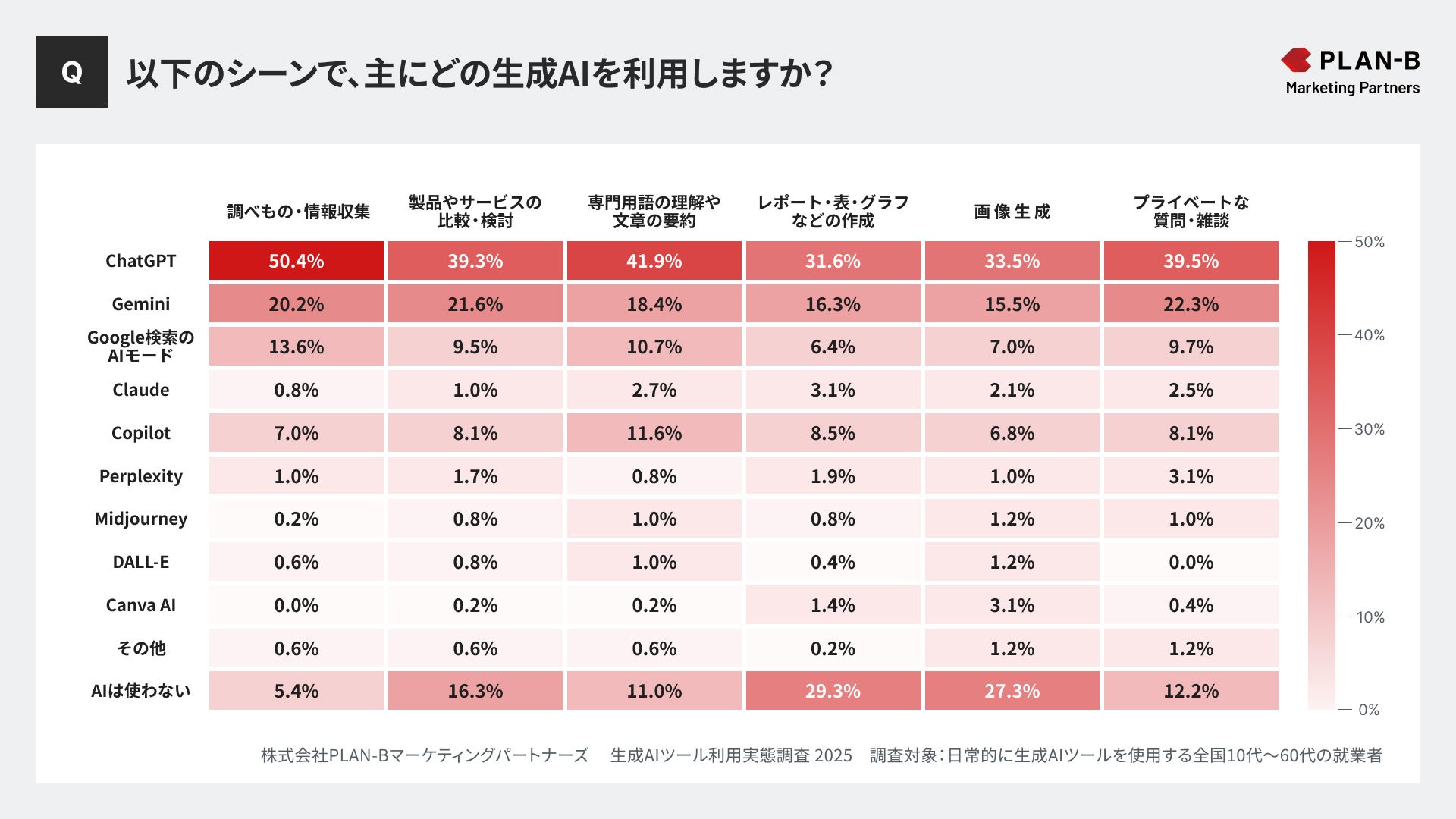

■シーン別の利用傾向 ― ChatGPTが主軸、GeminiとCopilotが目的別補完で存在感

シーン別にどの生成AIツールを利用しているかを尋ねたところ、いずれのシーンでもChatGPTが最多となり、次いでGeminiとなりました。

1位のChatGPTを除いた傾向を見てみると、「製品やサービスの比較・検討」「プライベートな質問・雑談」ではGemini、「調べもの・情報収集」ではAIモード、「専門用語の理解や文章の要約」「レポート・表・グラフなどの作成」ではCopilotが比較的高い利用率を示しました。

この結果は、「ユーザーのタスクに応じて、主に参照されるAIが異なる」という極めて重要な事実を示しています。例えば、企業が「調べもの」段階のユーザー接点としてCopilot上の情報を最適化していても、「比較・検討」フェーズで主戦場となるGemini上で不利なブランド認識が形成されていれば、最終的な購買には繋がりません。

企業がアプローチすべき「AI上の顧客接点」が、タスクごとに分散していることを意味しており、画一的なAI対策(LLMO/GEO)の限界を示唆しています。

また、「AIは使わない」という回答が多かったのが 「レポート作成」(29.3%)や「画像生成」(27.3%)で、AIがまだ浸透しきっていない領域があることも浮き彫りになりました。

一方で「調べもの」(5.4%)や「要約」(11.0%)「雑談」(12.2%)では非利用層が少なく、AIが生活や検索行動に自然に溶け込んでいる様子がうかがえます。

※一部のシーンでは、本来の用途と異なるAIツールが選択されている回答が見られました。

これは、回答者が生成AIを用途ごとに明確に区別せず、広く同列のものとして認識していることによるものと考えられます。

たとえば、GeminiとAIモードを同一視して回答しているケースや、DALL·Eなど画像生成AIを他の会話型AIと並列に回答しているケースなどです。

そのため、本結果はユーザーのツール認識やAI接点の広がりを反映した参考値としてご覧ください。

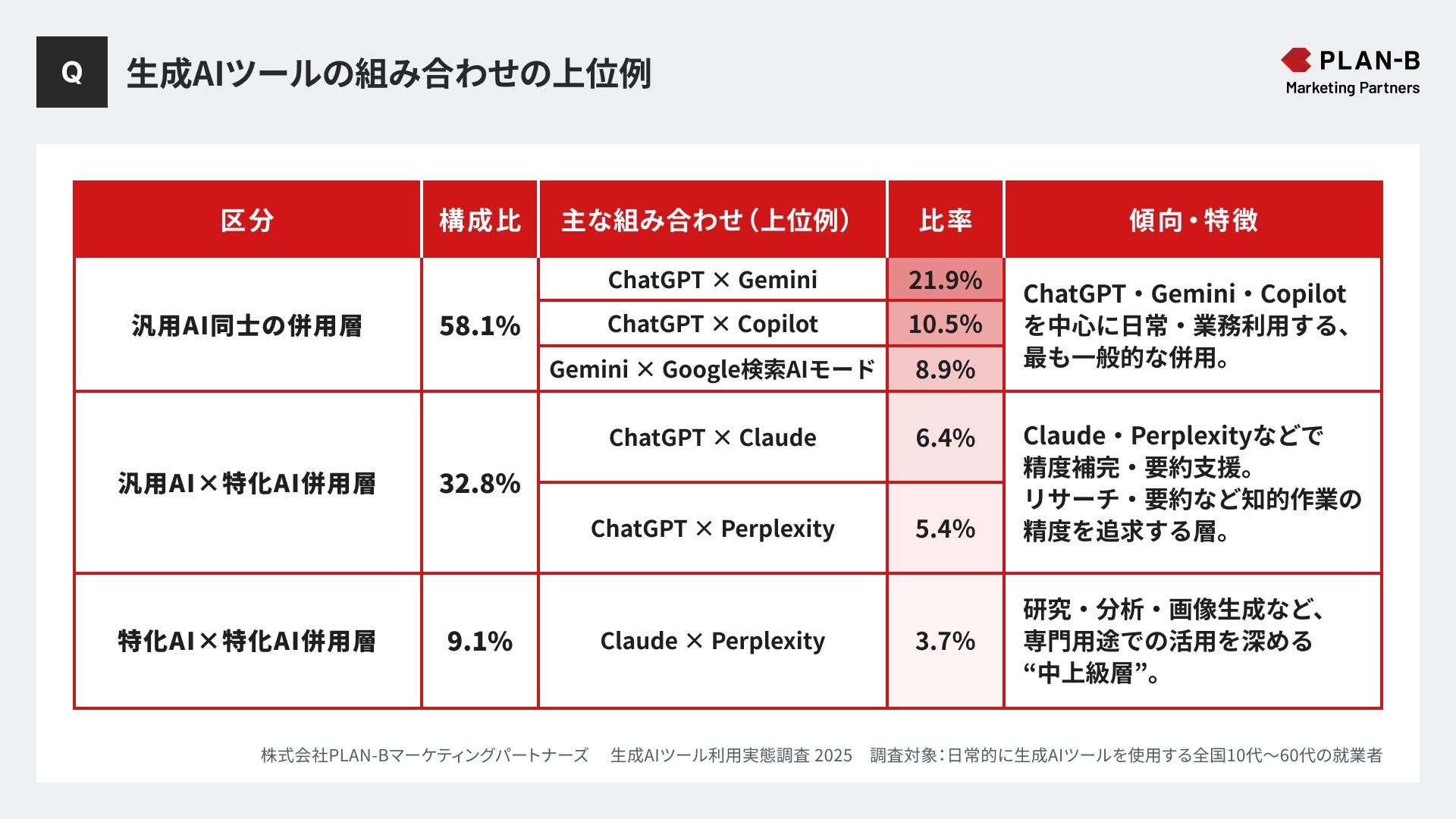

■複数ツールの併用構造 ― ChatGPT中心に多様化

併用の組み合わせとしては「ChatGPT × Gemini」が最も多く(21.9%)、次いで「ChatGPT × Copilot」(10.5%)「Gemini × Google検索AIモード」(8.9%)が続きました。

全体では、「汎用AI同士の併用」が約6割を占め、使い勝手のよい汎用的なAIを、目的や環境に応じて使い分けている様子がうかがえます。

また、Claude(長文読解・要約などの知的作業特化)やPerplexity(調査・ファクトチェックなどのリサーチ特化)など特化型AIを組み合わせる層も約3割に達し、ツール特性を理解したうえで最適な選択を行う“リテラシー層”の形成が進んでいます。

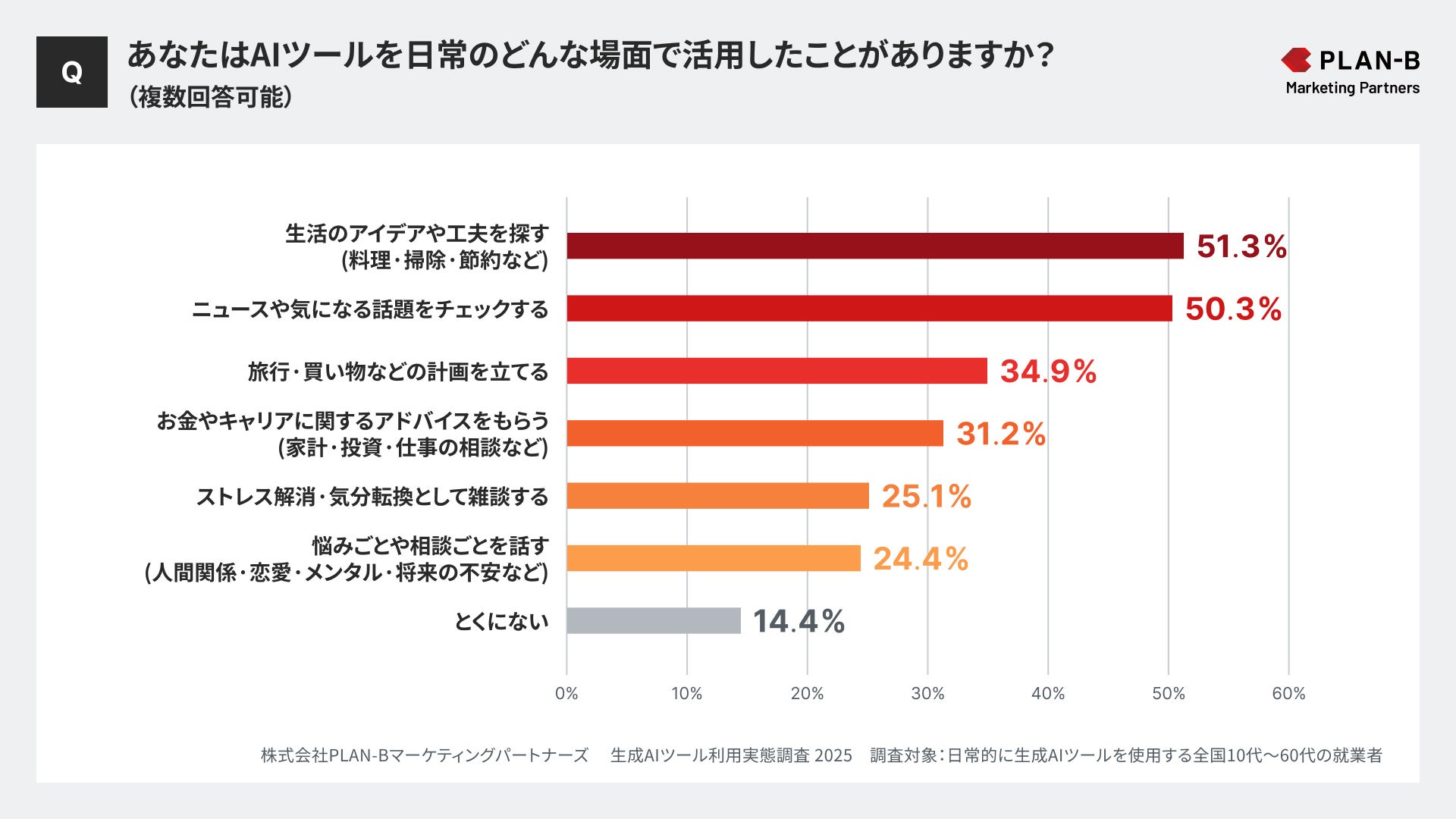

■生活シーンでの活用傾向 ― 生活や購買の情報収集・個人的な相談まで多様化

AIツールをどんな日常シーンで活用しているかを尋ねたところ、最も多かったのは「生活のアイデアや工夫を探す(料理・掃除・節約など)」(51.3%)、次いで「ニュースや気になる話題をチェックする」(50.3%)、「旅行・買い物などの計画を立てる」(34.9%)でした。

特に「生活のアイデア」や「ニュースチェック」など日常行動に密接した領域での利用が多いことから、生成AIが“調べる”だけでなく“日々の判断や行動を支える存在”として浸透しつつあることがわかります。

また、「お金やキャリアの相談」や「悩み相談」など、より個人的・内面的なテーマでの活用も一定数見られ、AIとの心理的距離が着実に縮まってきている様子もうかがえました。

総括

今回の調査では、ユーザーの半数以上(53.3%)が、目的や環境に応じて複数のAIツールを使い分けていることがわかりました。この「ツールの使い分け」が進む中で、情報の取得経路や意思決定のプロセスも、AIの介在によって徐々に多層化しつつあります。こうした変化は、企業がこれまで築いてきた顧客接点やブランドの伝わり方にも影響を与え始めており、「従来のマーケティング効果が発揮しづらくなる」可能性も示唆されます。

ユーザーが目的に応じてAIを使い分けるようになることで(=顧客接点の分散)、自社ブランドが各AI上でどう語られているかを把握・管理することが難しくなる「ブランド認知のブラックボックス化」が急速に進んでいると考えられます。

一方で、こうした変化は「リスク」であると同時に「大きな機会」でもあります。

AIの回答傾向を分析し、自社に有利な情報やブランド評価が生成されるよう積極的に働きかけることで、競合他社に先駆けて「AIが推奨するブランド」としての地位を確立できる可能性を秘めています。

このような中で機会を最大化するためには、まず、AI上のブランド認知の「現在地」を正確に把握することが重要です。

憶測や感覚でAI対策(LLMO/GEO)に着手しても、施策の焦点が定まらず、リソースの無駄になってしまう可能性もあります。まずは、ChatGPT、Gemini、Copilotといった主要なAIが、自社および競合のブランドをどのように認識し、ユーザーに推奨しているかをデータに基づいて定量的に「可視化」すること。 この「ブラックボックス」の解明こそが、戦略の起点になるといえるでしょう。

<監修者>

株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ

デジタルソリューション事業部 部長

出田 晴之

2018年PLAN-Bに新卒入社。2023年にSEOコンサルティング事業部部長に就任し、2024年からはデジタルソリューション事業部部長に就任。大手下着メーカー、大手買取会社など、50社以上のSEOコンサルティングやメディア立ち上げを経験。事業戦略などの上位レイヤーからのSEO戦略設計を得意とする。

デジタルマーケティング情報メディア「PINTO!」でマーケティング戦略やSEO/LLMOに関する専門家コラムを多数執筆。

PLAN-Bマーケティングパートナーズの「生成AIブランド認識調査サービス」

生成AIの誤ったブランド認識は、信用低下やビジネス上の機会損失を生むリスクもはらんでいます。

当社が提供する「生成AIブランド認識調査サービス」は、感覚的な推測から脱却し、データに基づいてAIの認識を正しく把握することで、新たなブランド戦略構築に伴走します。

当社では、単なる現状の把握にとどまらず、こうしたAI活用構造の変化を正しく理解し、企業がより戦略的および効果的にAI時代の情報発信・ブランド戦略を設計できるよう支援してまいります。

主要な生成AIにおけるブランドの認識状況を調査・分析し、生成AIが「頻繁に、目立つかたちで、肯定的に」自社ブランドをユーザーに推奨してくれる状態を目指す企業を支援します。

詳細については以下ページよりお気軽にお問い合わせください。

https://www.plan-b.co.jp/solution/ai/ai_brand/

PLAN-Bグループについて

『世界中の人々に「!(驚き)」と「♡(感動)」を』を経営理念とし、デジタルマーケティング事業やマーケティングDX事業を中心に、顧客志向と技術力を強みにお客様の事業成長に貢献するデジタルマーケティングエージェンシーです。

SEOやWeb広告に強みを持つ株式会社PLAN-Bと、総合広告会社として豊富な実績を誇るADKグループによって設立されたジョイントベンチャーです。

SEOコンサルティングサービスで18年の支援実績を持ち、Google Premier PartnerおよびYahoo! JAPANセールスパートナーを取得するWeb広告運用代行サービスを展開。デジタルマーケティング全般を一括で担い、企業の売上拡大を支援します。

SEOツール『SEARCH WRITE』やSNS/インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『Cast Me!』などのマーケティングDXツールを提供しています。

【会社概要】

会社名 :株式会社PLAN-B|株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ

事業内容 :デジタルマーケティング事業・マーケティングDX事業・ASP事業・メディア事業・人材事業

大阪本社 :大阪市西区新町 1-28-3 四ツ橋グランスクエア 6階

東京本社 :東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 3階

代表者 :代表取締役 鳥居本 真徳

設立 :株式会社PLAN-B(2003年10月22日)|株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ(2023年8月1日)

【運営メディア】

-

SEO、インターネット広告、Web改善など最新のデジタルマーケティング情報メディア「PINTO!」

-

SEOの基礎を学ぶ方へおすすめの記事「SEO対策とは?SEOで上位表示する効果的な施策と事例」

-

YouTube 「PLAN-Bチャンネル」

-

note「株式会社PLAN-B公式note」

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像