【介護家族340名とケアマネジャー420名へのおむつに関する意識調査】排泄の介助は食事や入浴の介助より負担感が強いという介護家族の声。ケアマネの47%がデザインにより導入の抵抗感を軽減できると回答

~「安心介護」、「ケアマネドットコム」両会員への同時調査により利用者と従事者の視点で現状を把握~

株式会社エス・エム・エス(本社:東京都港区、代表取締役社長:後藤夏樹、東証プライム、以下「当社」)は、介護で悩む人向けコミュニティ「安心介護」(URL:https://i.ansinkaigo.jp/)およびケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」(URL:https://i.care-mane.com/)を提供しており、この度、安心介護会員340名とケアマネドットコム会員420名を対象に、「おむつに関する意識調査」を実施しました。

【主な調査結果】

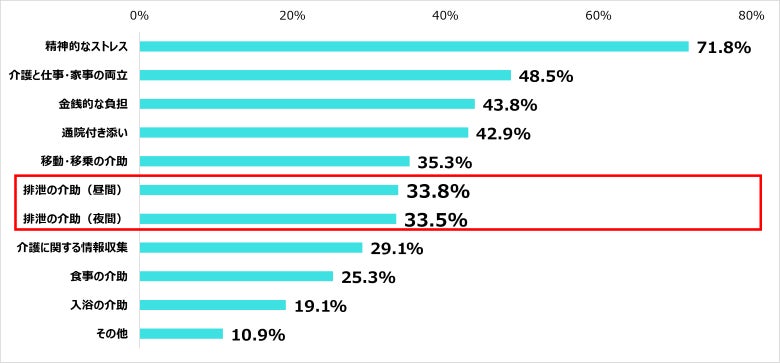

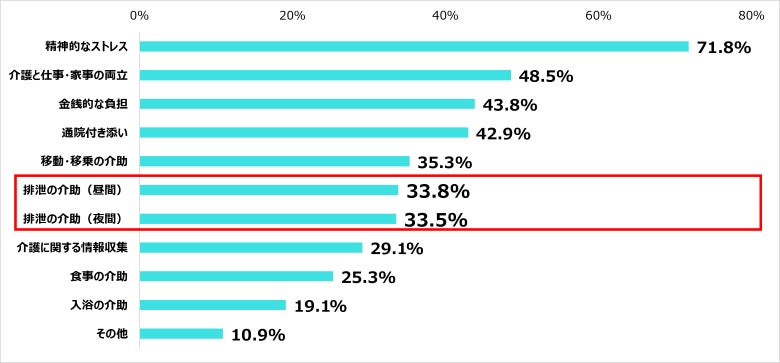

1.排泄の介助については昼間、夜間ともに介護家族の3人に1人程度が負担感を感じている

食事の介助や入浴の介助よりも負担感が強いことが示唆され、頻度とタイミング等が影響していると予想された。

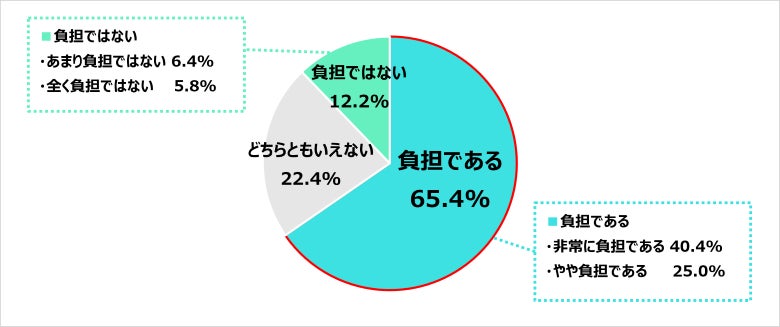

2.夜間のおむつ交換は介護家族の6割超が負担感を感じている

「非常に負担を感じている(40.4%)」という結果からも、強い負担感を感じている人が多いことがうかがえる。

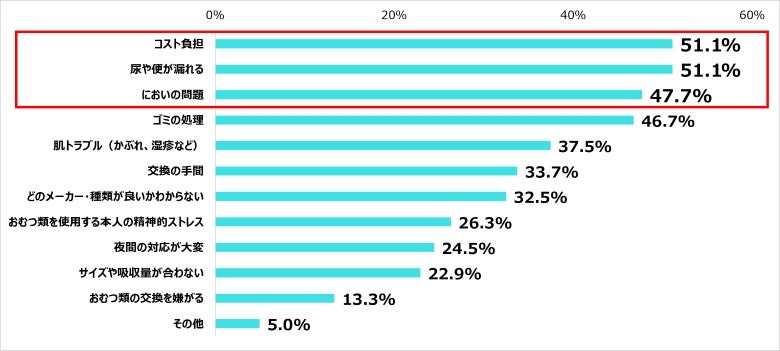

3.おむつに関しての問題・課題は1位「コスト負担(51.1%)」、同率1位「尿や便が漏れる(51.1%)」、3位「においの問題(47.7%)」という結果

次点はごみの問題であり、コスト面と生活環境面への課題感が強いことが明らかになった。

4.おむつ導入にあたっての介護家族の悩みは「どのタイプのおむつが良いかわからなかった(55.1%)」が最多

介護家族にとっておむつ選びについての情報取得が難しい状況であることを示唆している。

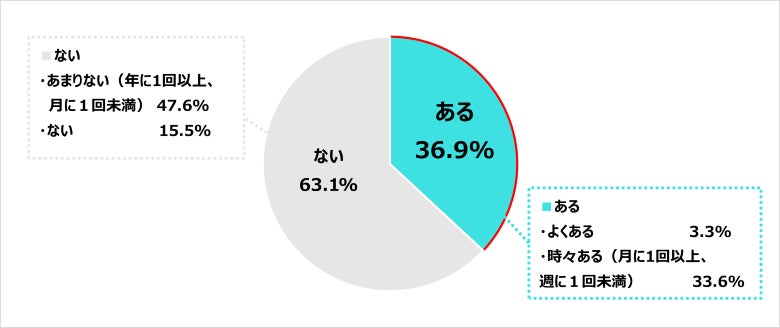

5.おむつの導入が必要な際に、被介護者に嫌がられたり拒否された経験が「時々ある」と答えたケアマネジャーは33.6%

「よくある(3.3%)」を足しても、4割に満たない結果となった。

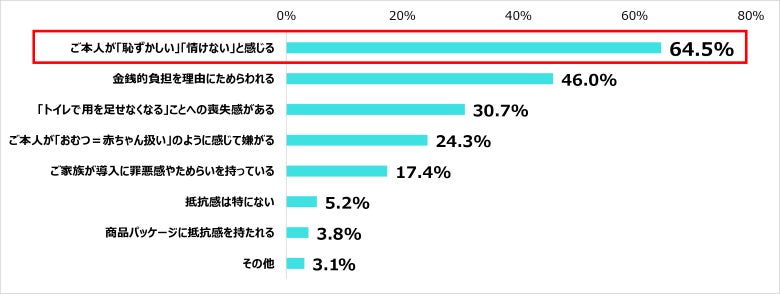

6.ケアマネジャーからの提案時、おむつに対しての心理的抵抗感は「ご本人が恥ずかしい、情けないと感じる(64.5%)」が最多

多くの被介護者は抵抗感を持つということがわかった。

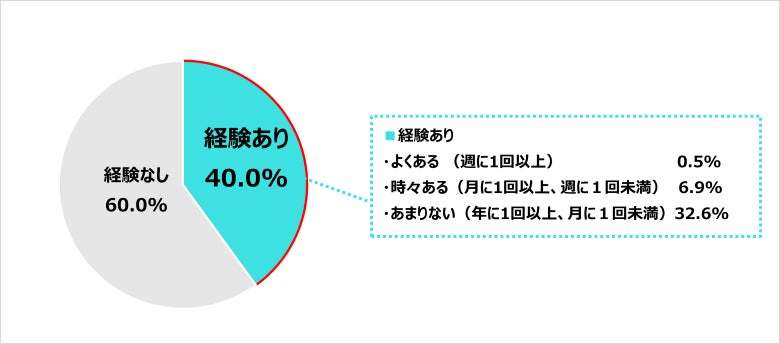

7.ケアマネジャーの4割が、商品の見た目が理由でおむつの導入を嫌がられた経験があると回答

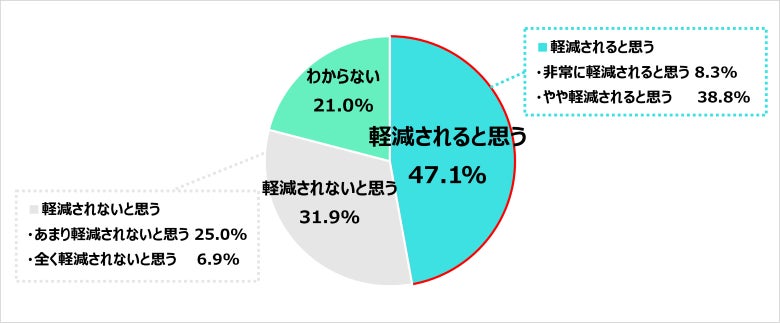

47.1%のケアマネジャーが、おむつらしくないデザイン・パッケージであれば被介護者や介護家族の抵抗感が軽減されると回答した。

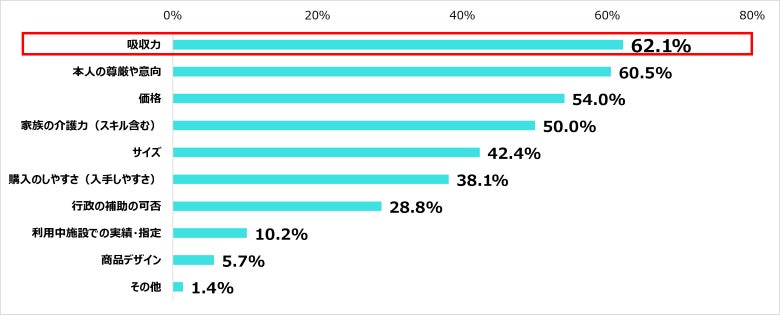

8.ケアマネジャーの観点で利用者におむつを勧める際のポイントは「吸収力(62.1%)」が最多

「商品デザイン」は5.7%であり、前問の結果と合わせると、おむつらしくないデザインの商品を提案することにより、抵抗感は軽減できると考えてはいるもののデザインについて言及はしていない様子がうかがえる。

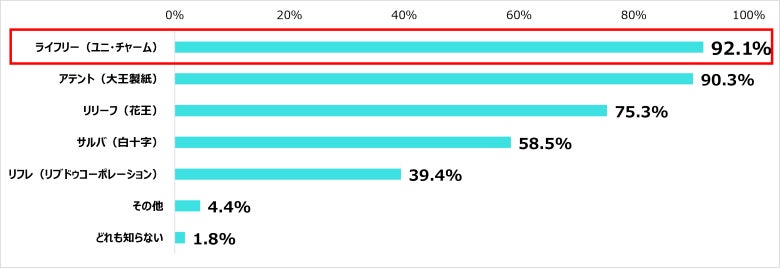

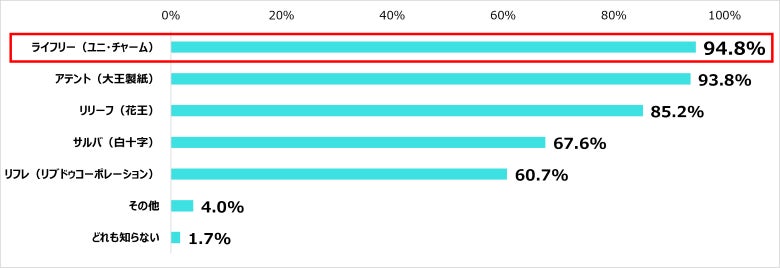

9.介護家族、ケアマネジャーにおけるおむつ類ブランドの認知度はライフリー(ユニ・チャーム)が最高、次点はアテント(大王製紙)

2位までは介護家族とケアマネジャーの認知度の差はあまりないものの、3位、4位は介護家族とケアマネジャーでは、認知度が10%程度、5位は20%程度の差があった。

【総括】

超高齢社会の進行に伴い、介護サービスの需要は増加し続けており、2025年5月末時点で約725万人の要介護(要支援)認定者数は、2040年には843万人に達する見通しです(※1)。このような状況の中で、介護に使用する消費財の市場も拡大しています。介護の消費財市場の中で最も大きな市場は紙おむつ市場であるとされており(※2)、介護家族の経済状況や介護環境に大きく影響を与える要素であると考えられます。排泄はタイミングや頻度などが一定ではないため、介護家族にとっては介助の負担が大きいと言われています。特に、夜間の排泄介助は睡眠時間の確保の難易度を上昇させるなど、体力的な問題も深刻です。また、総務省の調査によると、働きながら介護をしている人(いわゆるビジネスケアラー)は365万人であり(※3)、仕事と介護の両立のためにも排泄の課題は重要だと言えます。そのため、おむつに関する調査を行い、結果を発表することは、介護家族のニーズを満たす製品開発に重要な情報であると考え、介護家族の負担軽減を目的に調査を行いました。

調査の結果、排泄の介助については昼間、夜間ともに介護家族の3人に1人が負担感を感じているということがわかりました。食事の介助や入浴の介助よりも負担感を感じている人が多いという結果となり、排泄の介助の重要性について再認識させられました。また、夜間のおむつの交換については、6割を超える介護家族が負担感を感じていました。

おむつに関する問題・課題は「コスト負担」、「尿や便が漏れる」、「においの問題」が上位であり、コスト面と機能面での悩みを抱えている様子がうかがえました。おむつ導入時の悩みについては、「どのタイプのおむつが良いかわからなかった」が最多となり、おむつ選択の難易度が高いこともわかりました。次点が「費用(コスト面)」であることから、目の前の課題をしっかりと解決することの優先度が高い様子が垣間見えます。

ケアマネジャーへの調査では、おむつの導入提案時に拒否された経験は「時々ある」が3割程度となり、抵抗の要因としては「ご本人が『恥ずかしい』『情けない』と感じる」、「金銭的負担を理由にためらわれる」が上位となりました。ケアマネジャーの視点では、導入に際し抵抗されることは多くないものの、被介護者本人の尊厳や、被介護者、介護家族の金銭的負担について考慮している様子もうかがえます。スムーズなおむつ導入のために、本人の尊厳をケアすることが重要だと考え、おむつらしくないデザイン・パッケージについての意識を調査したところ、ケアマネジャーの約47%が被介護者や介護家族の抵抗感を軽減できると回答しました。しかし、ケアマネジャーがおむつを勧めるポイントについては、「商品デザイン」は5.7%という結果でした。おむつらしくないデザインの商品を提案することで、抵抗感の軽減はできると考えているものの、「吸収力」が最多であることから、提案時には機能的な面が重視されていることが明らかになりました。デザインによる抵抗感の軽減はあまり考慮せず、必要性に応じて被介護者や介護家族を丁寧に説得し、導入の抵抗感を乗り越えていることが予想されます。

なお、商品ブランド、メーカーについての認知度調査では介護家族、ケアマネジャーのそれぞれの調査でライフリー(ユニ・チャーム)が最も認知されているという結果となりました。2位のアテント(大王製紙)までは介護家族とケアマネジャーの認知度に大きな差はありませんでしたが、3位以降は徐々に認知度の開きが大きくなりました。

安心介護、ケアマネドットコムでは会員を対象とした、介護関連企業からの調査希望にも対応しています。今後も安心介護、ケアマネドットコムの会員基盤を活かし、会員に向けたさまざまな調査を行うことで、介護を行う家族の実態を広く伝えるとともに、介護に関わる企業への情報提供を行い、介護サービスや介護製品の発展に寄与できると考えています。

【調査結果詳細】

1.排泄の介助については昼間、夜間ともに介護家族の3人に1人程度が負担感を感じている

Q.介護の中で負担に感じることをすべてお選びください(複数選択可)(介護家族:n=340)

食事の介助や入浴の介助よりも負担感が強いことが示唆され、頻度とタイミング等が影響していると予想された。

2.夜間のおむつ交換は介護家族の6割超が負担感を感じている

Q.(夜間のおむつ交換をしている人への質問)夜間のおむつ交換について、あなたやご家族が感じた負担の程度として最も近いものをお選びください(介護家族:n=156)

「非常に負担を感じている(40.4%)」という結果からも、強い負担感を感じている人が多いことがうかがえる。

3.おむつに関しての問題・課題は1位「コスト負担(51.1%)」、同率1位「尿や便が漏れる(51.1%)」、3位「においの問題(47.7%)」という結果

Q.(ご家族がおむつを使用したことのある人への質問)おむつ類(紙パンツ・尿取りパッド・テープ式おむつなど)を使用の際に、最も大きな悩みは何でしたか?(複数選択可)(介護家族:n=323)

次点はごみの問題であり、コスト面と生活環境面への課題感が強いことが明らかになった。

4.おむつ導入にあたっての介護家族の悩みは「どのタイプのおむつが良いかわからなかった(55.1%)」が最多

Q.(ご家族がおむつを使用したことのある人への質問)ご家族におむつ類(紙パンツ・尿取りパッド・テープ式おむつなど)を使用するにあたって、使用を開始する前に悩まれたことがあればすべてお選びください。※過去に使用経験がある方も含めて、導入前の段階で感じていた不安・課題についてお答えください。(複数選択可)(介護家族:n=323)

介護家族にとっておむつ選びについての情報取得が難しい状況であることを示唆している。

5.おむつの導入が必要な際に、被介護者に嫌がられたり拒否された経験が「時々ある」と答えたケアマネジャーは33.6%

Q.ケアマネジャーとして、必要性があると感じたにもかかわらず、おむつ類(パッド・紙パンツ・テープ式おむつなど)の使用を被介護者やご家族に嫌がられた・拒否されたことはありますか?(ケアマネジャー:n=420)

「よくある(3.3%)」を足しても、4割に満たない結果となった。

6.ケアマネジャーからの提案時、おむつに対しての心理的抵抗感は「ご本人が恥ずかしい、情けないと感じる(64.5%)」が最多

Q.おむつ類(パッド・紙パンツ・テープ式おむつなど)の導入に際し、被介護者やご家族が心理的な抵抗感を示されることはありますか?(複数選択可)(ケアマネジャー:n=420)

多くの被介護者は抵抗感を持つということがわかった。

7.ケアマネジャーの4割が、商品の見た目が理由でおむつの導入を嫌がられた経験があると回答

Q.「商品パッケージ(見た目)」が理由で導入を嫌がられた経験はありますか?(ケアマネジャー:n=420)

Q.「おむつらしくないデザイン・パッケージ」であれば、被介護者やご家族の抵抗感は軽減されると思いますか?(ケアマネジャー:n=420)

47.1%のケアマネジャーが、おむつらしくないデザイン・パッケージであれば被介護者や介護家族の抵抗感が軽減されると回答した。

8.ケアマネジャーの観点で利用者におむつを勧める際のポイントは「吸収力(62.1%)」が最多

Q.利用者におむつ類(パッド・紙パンツ・テープ式おむつなど)を提案する際、重視するポイントをお答えください (ケアマネジャー:n=420)

「商品デザイン」は5.7%であり、前問の結果と合わせると、おむつらしくないデザインの商品を提案することにより、抵抗感は軽減できると考えてはいるもののデザインについて言及はしていない様子がうかがえる。

9.介護家族、ケアマネジャーにおけるおむつ類ブランドの認知度はライフリー(ユニ・チャーム)が最高、次点はアテント(大王製紙)

Q.以下の高齢者用おむつ類(紙パンツ・尿取りパッド・テープ式おむつなど)ブランドのうち、知っているものをすべてお選びください。※「聞いたことがある」程度でも結構です(複数選択可)(介護家族:n=340)

Q.以下のおむつブランドについて、ご存じのものをすべてお選びください※「聞いたことがある」程度でも構いません。(複数選択可)(ケアマネジャー:n=420)

2位までは介護家族とケアマネジャーの認知度の差はあまりないものの、3位、4位は介護家族とケアマネジャーでは、認知度が10%程度、5位は20%程度の差があった。

≪事業担当者のコメント≫

今回の調査では、排泄介助に対する介護家族の大きな負担や、おむつ選びに関する情報不足が浮き彫りとなりました。各社メーカーは診断コンテンツなどを通じて適切な製品提案を行っていますが、その情報が実際の介護現場、特に家族には十分に届いていない可能性があります。ケアマネジャーも種類やサイズの相談を受けており、情報の仲介役を担っています。

安心介護・ケアマネドットコムでは、こうした声をもとに、介護家族の課題解決につながる情報発信を今後も強化してまいります。

【調査概要】

「おむつに関する意識調査」

・調査期間:2025年5月20日(火)~2025年5月31日(土)

・調査対象:安心介護会員340名、ケアマネドットコム会員420名

・調査方法:Webを使用したアンケート

(調査の詳細に関しては別途資料がありますので、お問い合わせください)

安心介護およびケアマネドットコムは会員に向けたブランドごとの認知度や購入経路の調査なども実施可能です。詳細は以下よりお問い合わせください。

安心介護お問い合わせフォーム:https://i.ansinkaigo.jp/inquiry/user/new

ケアマネドットコムお問い合わせフォーム:https://i.care-mane.com/inquiry/company/new

※1:厚生労働省「令和7年5月分 介護保険事業状況報告(暫定)(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m25/2505.html) 結果の概要-p.1」および「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html) 集計結果-p.47」より

※2:富士経済グループ「Welfare関連市場の現状と将来展望 2024(https://www.fuji-keizai.co.jp/report/detail.html?code=162306835&la=ja)」(介護福祉向けパーソナルケア製品市場:2,655億円、大人用紙おむつ市場:2,387億円、2022年)より

※3:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査の結果(https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/index2.html) 結果の概要-p.24」より

【「安心介護」について】

安心介護は介護で悩む人向けコミュニティです。介護に関する質問を専門家に直接聞くことができるQ&Aや、介護者同士の意見交換や悩み共有ができる繋がりの場、介護に関する知識などのコンテンツを提供しています。

【「ケアマネドットコム」について】

ケアマネジャー向けコミュニティ。ケアマネジメントに役立つ最新ニュースや専門情報、悩み相談や意見交換ができる掲示板などのコンテンツを提供。ケアマネジャーを多方面からサポートしています。

【株式会社エス・エム・エスについて】

2003年創業、2011年東証一部上場、2022年4月より東証の市場区分変更によりプライム市場へ移行。「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」ことをミッションに掲げ、「高齢社会×情報」を切り口にした40以上のサービスを開発・運営しています。

名称:株式会社エス・エム・エス

所在地:東京都港区芝公園2-11-1住友不動産芝公園タワー

代表者:代表取締役社長 後藤夏樹

会社設立:2003年4月

資本金:25億5,172万円(2025年3月31日現在)

従業員数:連結4,528人、単体3,049人(2025年3月31日現在)

事業内容:高齢社会に求められる領域を、医療・介護/障害福祉・ヘルスケア・シニアライフと捉え、価値提供先であるエンドユーザ・従事者・事業者をつなぐプラットフォームとしての情報インフラを構築し、40以上のサービスを展開

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像