【人事データの整備と活用に関する実態調査】「人事データを整備済み」は思い込み?経営層と人事担当者の意識にズレ

-人事データの散在、労務担当者の約80%が「非効率」を実感-

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役社長CEO:冨永 健)は、企業の経営層・部長クラス以上の計589名を対象に「人事データの整備と活用に関する実態」について調査を実施しました。

調査サマリー

調査の背景

近年、多くの企業で人事労務システムの導入が進み、特に人的資本経営の文脈において、その重要性が高まっています。しかし、システム導入が進む一方で、日本社会全体では2024年に日本人の出生数が70万人を割り込み、少子化がかつてないスピードで進行しています(※)。これは、将来的な人口の縮小を意味し、ひいては後継者問題や労働力不足といった喫緊の課題に直結します。

※参考:日本経済新聞「出生70万人割れ 専門家に聞く(上)結婚欲薄い「離脱型」増加 国立社会保障・人口問題研究所 岩澤美帆氏」

このような社会情勢を背景に、企業は限られた人的リソースを有効活用し、生産性を高め、持続的な成長を図る必要があります。しかし多くの企業において、具体的な施策の検討、着手が遅れているのが現状ではないでしょうか。

私たちは、この課題解決のカギが人事データの整備と戦略的な活用にあると考えています。人事データを正確に把握し、分析することで、より効果的な人材配置、育成、そしてエンゲージメント向上を目的とした施策実施が可能となり、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

今回jinjer株式会社では、企業が人事データをどれだけ整備し、実際に活用できているのかについて、その実態を深く掘り下げた調査を行いました。

調査概要

・調査概要:人事データの整備と活用に関する実態調査

・調査方法:インターネット調査

・調査期間:2025年6月3日~同年6月10日

・調査対象:企業の経営層・部長クラス以上、企業の人事・総務担当者 589名

≪本調査の利用について≫

1 引用いただく際は、情報の出典元として「jinjer株式会社」の名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

※全15問の質問内容のうち、本リリースでは一部を掲載しています。調査結果の全容を知りたい方は、下記URLよりご覧ください。

▶調査結果の詳細:https://hcm-jinjer.com/blog/dx/152875-2/

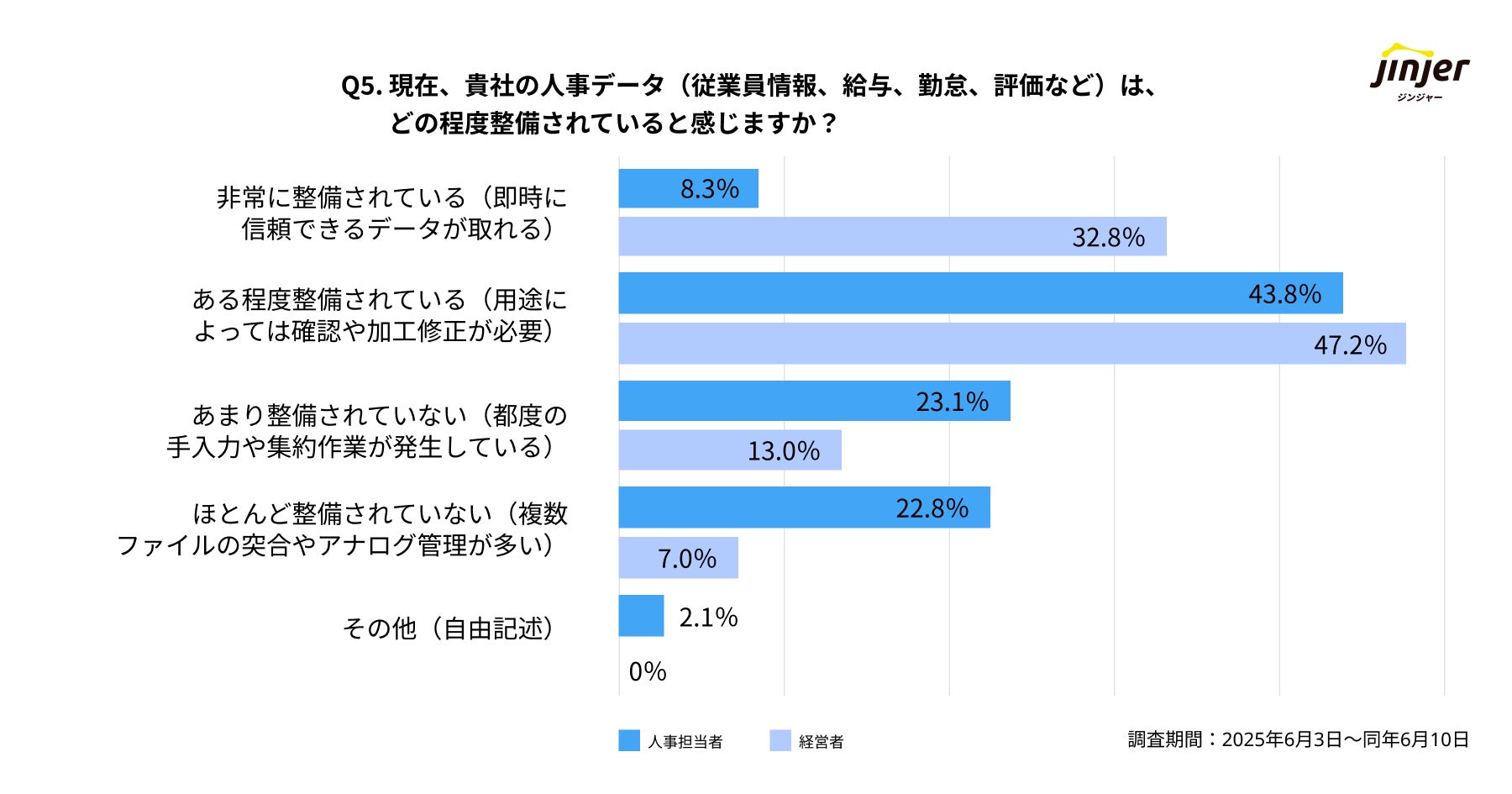

「人事データを整備済み」は思い込み?経営層と人事担当者の認識にズレ

「人事データ(従業員情報、給与、勤怠、評価など)がどの程度整備されていると感じているか」という質問をしたところ、「非常に整備されている」と回答した割合は、経営者が32.8%であったのに対し、人事担当者は8.3%と、約4倍の開きが見られました。

一方で、「あまり整備されていない」または「ほとんど整備されていない」と回答した人事担当者は合わせて45.9%に上るのに対し、経営者は20%に留まりました。

この結果は、経営層が人事データの整備状況を楽観視する傾向にある一方で、現場の人事担当者はデータの不整合や手作業による非効率性を感じているという実態を示しています。また、企業全体で、正しい人事データを整備できているとは言い難い状況になっていると言えます。

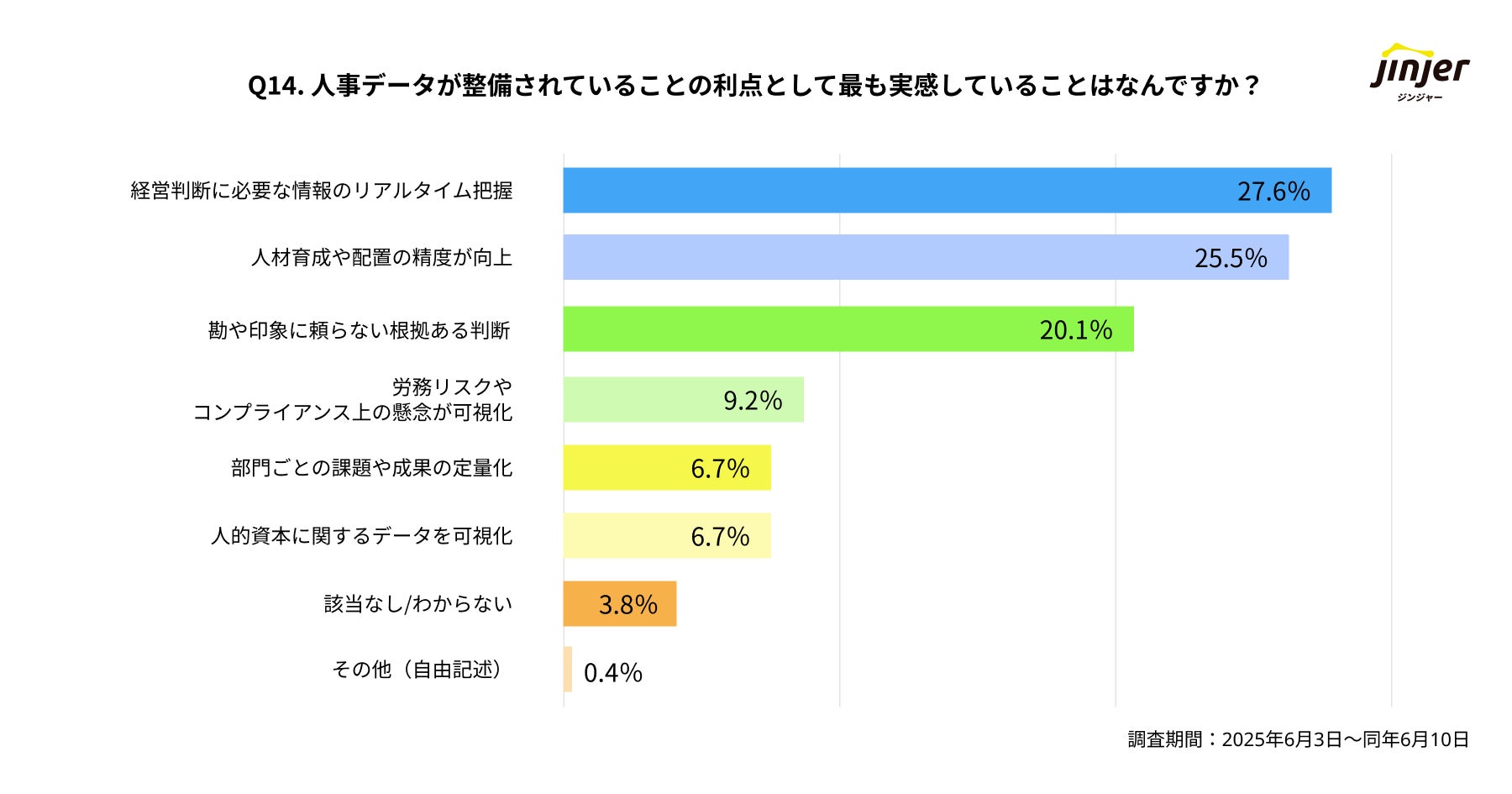

人事データ整備の利点でも、人事と経営層で異なる認識

※経営層への質問内容

※人事担当者への質問内容

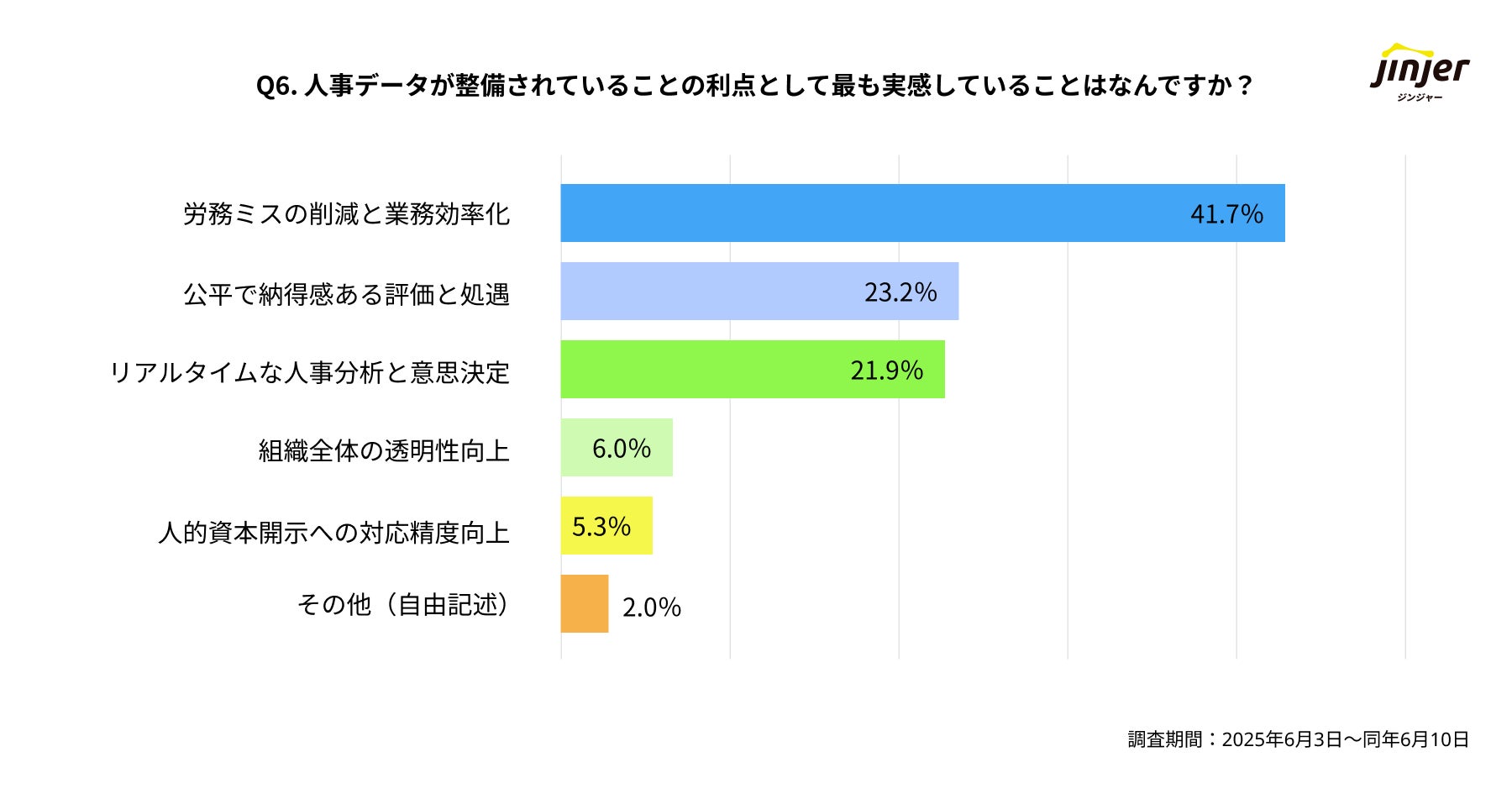

人事データが整備されていることの利点について質問したところ、人事担当者と経営層の間で認識の重点が異なることが明らかになりました。

人事担当者(Q6)が最も実感している利点は、「労務ミスの削減と業務効率化」で41.7%と突出しています。次いで「公平で納得感ある評価と処遇(23.2%)」、「リアルタイムな人事分析と意思決定(21.9%)」が続きました。

一方、経営層(Q14)が最も実感している利点は、「経営判断に必要な情報のリアルタイム把握」で27.6%でした。次いで「人材育成や配置の精度が向上(25.5%)」、「勘や印象に頼らない根拠ある判断(20.1%)」が挙げられました。

この結果は、人事担当者が日々の実務における効率化や正確性の向上を重視しているのに対し、経営層は正しい人事データの活用による経営判断や戦略的な人材マネジメントへの貢献をより期待しているという、それぞれの立場からの認識の違いを示しています。

人事データ未整備が引き起こす課題「経営層は戦略」、「人事は運用」に懸念あり

※経営層への質問内容

※人事担当者への質問内容

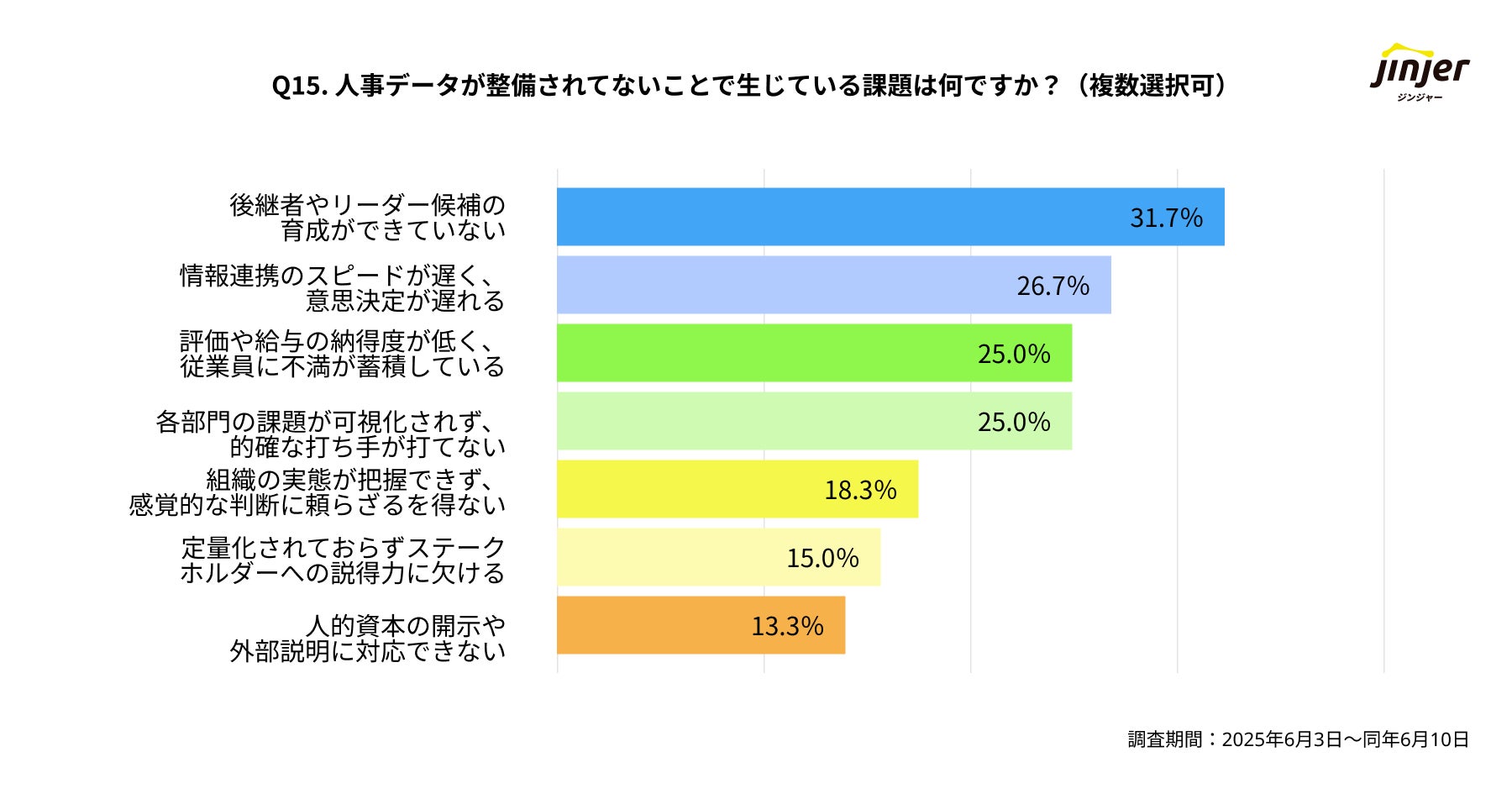

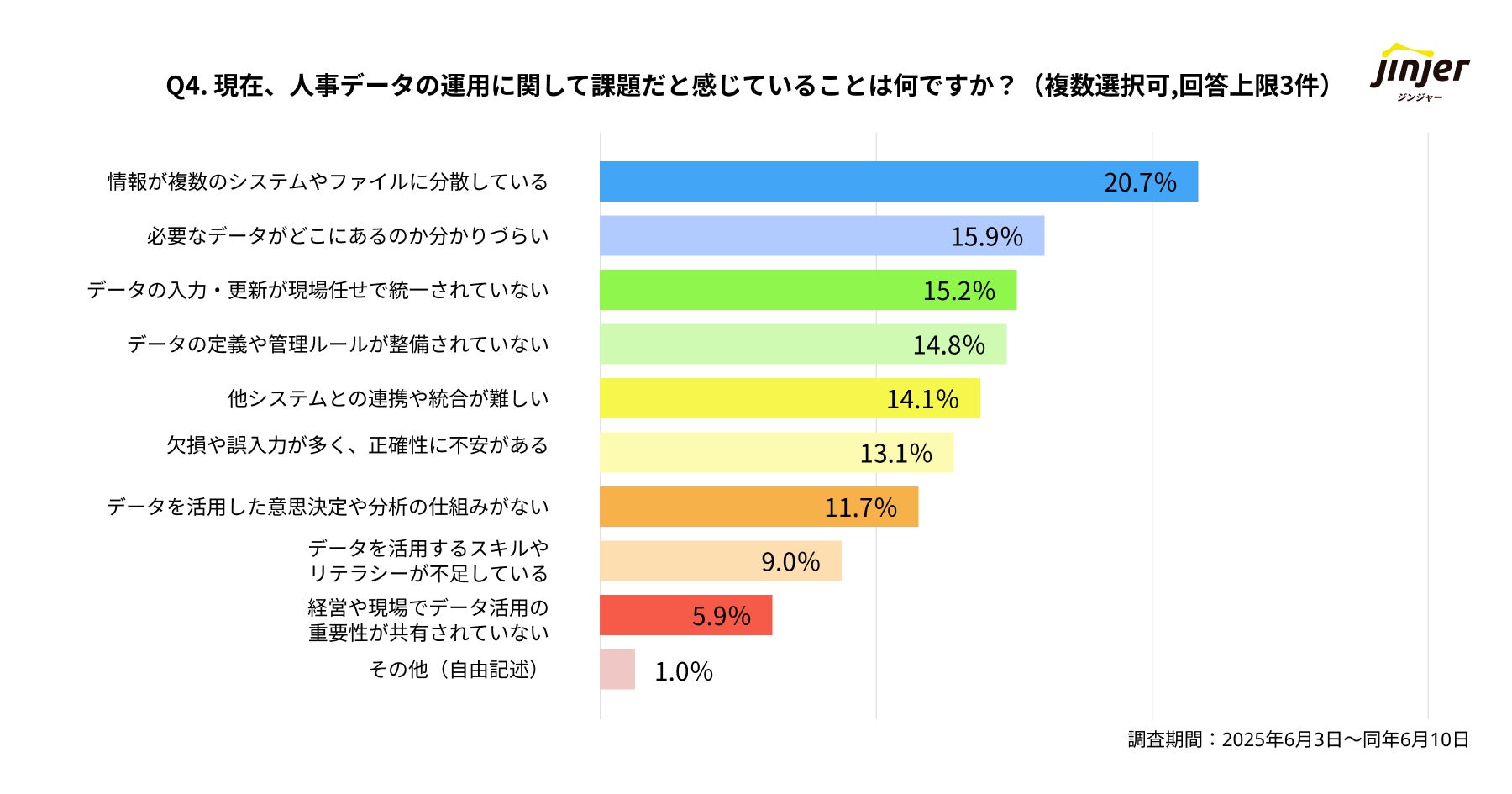

人事データが整備されていないことで生じる課題について、経営層と人事担当者の間で認識している課題に大きな違いが見られました。

経営層(Q15)が最も懸念している課題は「後継者やリーダー候補の育成ができていない(31.7%)」でした。次いで、「情報連携のスピードが遅く、意思決定が遅れる(26.7%)」、そして「評価や給与の納得度が低く、従業員に不満が蓄積している」と「各部門の課題が可視化されず、的確な打ち手が打てない」(いずれも25.0%)が続きました。これは、経営層が人事データの未整備によって、経営戦略や組織の人材基盤に関わる上位の課題に直面していることを示唆しています。

一方、人事担当者(Q4)が最も課題だと感じているのは、「情報が複数のシステムやファイルに分散している(20.7%)」でした。これに「必要なデータがどこにあるのか分かりづらい(15.9%)」、「データの入力・更新が現場任せで統一されていない(15.2%)」が続きます。これらの結果は、現場の人事担当者が日々の業務におけるデータ管理の煩雑さや非効率性に直接的に悩まされている現状を浮き彫りにしています。

この差異は、人事データの未整備が、経営層には「戦略的な課題」として、人事担当者には「運用上の課題」として認識されているという認識のギャップを示しており、これが企業全体の人的資本経営推進を阻害する要因となっている可能性があります。

人事が、人事データを必要とする場面は「業務効率化」と「戦略的活用」

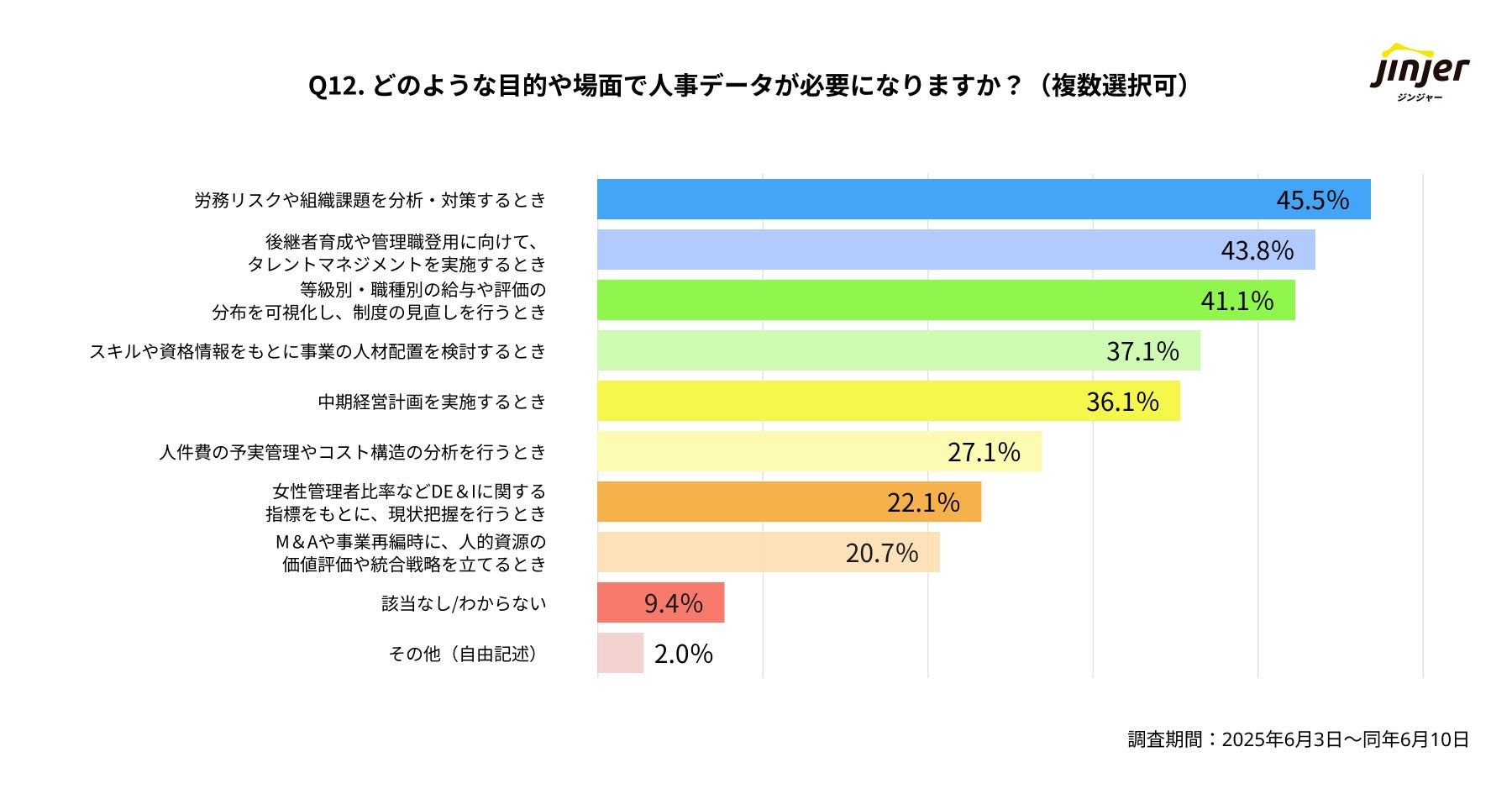

人事担当者(Q12)がどのような目的や場面で人事データが必要になると感じているかを質問したところ、日常的な業務効率化から、より戦略的な人材マネジメントまで、幅広いニーズが浮き彫りになりました。

最も多くの回答は、「労務リスクや組織課題を分析・対策するとき」で45.5%でした。これは、人事担当者がデータを通じて、コンプライアンス遵守や組織の健全性維持に強く意識を向けていることを示唆します。

次いで「後継者育成や管理職登用に向けて、タレントマネジメントを実施するとき(43.8%)」、「等級別・職種別の給与や評価の分布を可視化し、制度の見直しを行うとき(41.1%)」と続き、戦略的な人材育成・配置や公平な人事制度運用を求めているようです。

これらの結果は、人事担当者が人事データを単なる情報管理ツールとしてだけでなく、業務改善と同時に、より高度な人材戦略を推進するための不可欠な要素として捉えていることを示唆しています。これは、前述の「経営層が戦略的課題を、人事担当者が運用上の課題を認識している」というギャップに対し、人事担当者側もデータを活用した戦略的貢献への意欲を持っていることも示していると言えるでしょう。

経営層が、人事データを必要とする場面は「戦略的な人材」と「組織状況の把握」

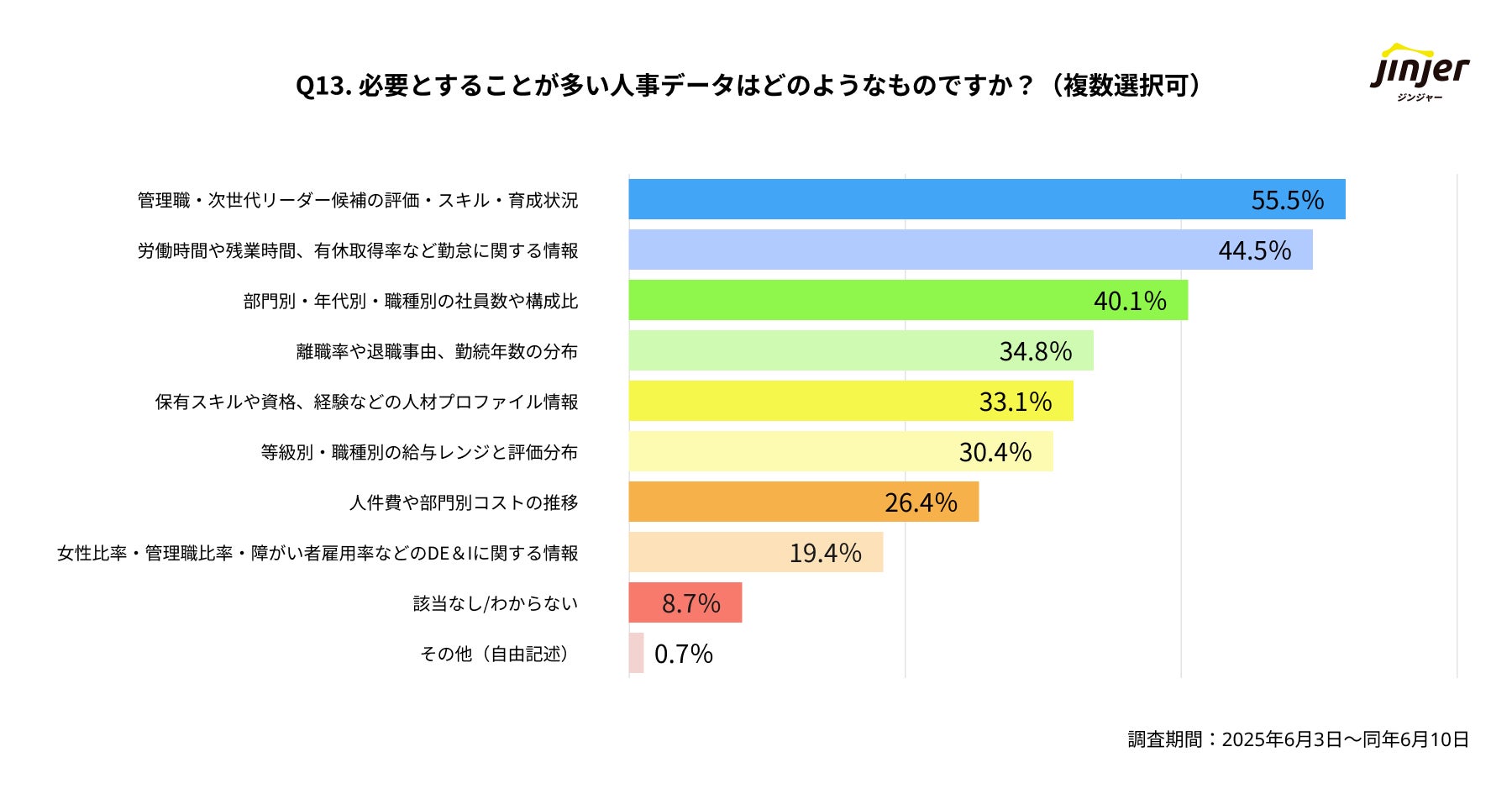

経営層(Q13)が「必要とすることが多い人事データ」として最も重視しているのは、「管理職・次世代リーダー候補の評価・スキル・育成状況」で55.5%と半数を超えました。これは、企業の将来を担う人材の把握と育成が、経営層にとって喫緊の課題であることを強く示唆していると言えます。

次いで「労働時間や残業時間、有休取得率など勤怠に関する情報」(44.5%)、そして「部門別・年代別・職種別の社員数や構成比(40.1%)」が上位に挙がりました。

これらの結果は、経営層が人事データを通じて、戦略的な人材ポートフォリオの構築や組織全体の健全性の把握を強く求めていることを示しています。これは、前述の人事データが整備されていないことによる経営層の懸念(後継者育成の遅れなど)とも整合的であり、経営層が人事データを経営判断や将来を見据えた人材戦略の立案に活用したいと考えている実態を映し出していると言えます。

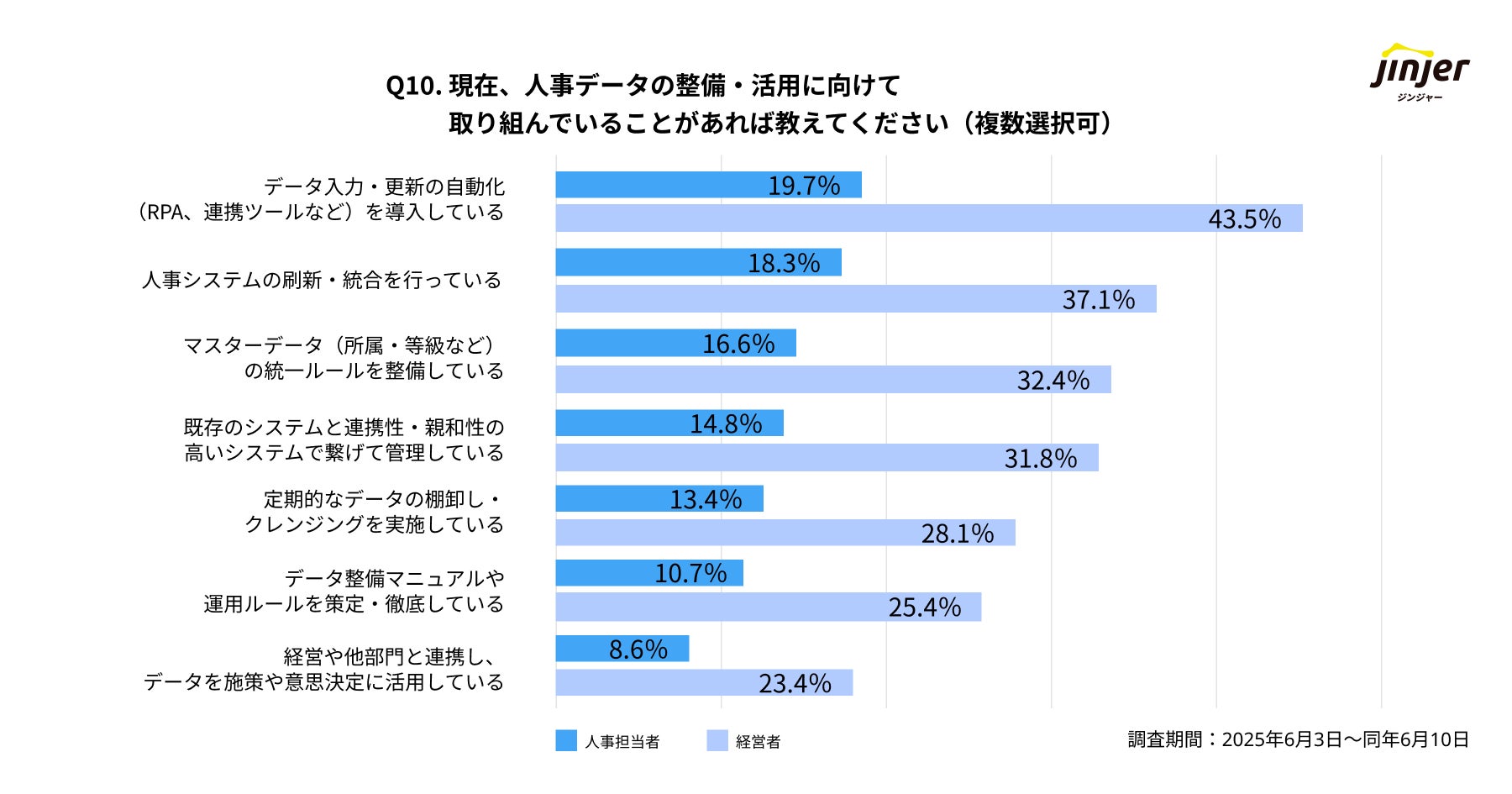

人事データの整備・活用に向けた取り組み:経営層と現場で進捗認識にギャップ

人事データの整備・活用に向けた現在の取り組みについて尋ねたところ、ここでも経営層と人事担当者の間で認識に大きな差が見られました。

最も取り組みが進んでいると認識されている項目は、経営層では「データ入力・更新の自動化(RPA、連携ツールなど)を導入している」が43.5%と最も高く、次いで「人事システムの刷新・統合を行っている」が37.1%でした。

一方、人事担当者で最も割合が高かったのは「データ入力・更新の自動化(RPA、連携ツールなど)を導入している」の19.7%でしたが、これは経営層の回答数と比較すると約半分程度の認識に留まっています。全体的に見て、すべての項目において経営層の方が人事担当者よりも「取り組んでいる」と回答する割合が高い傾向が見られました。

この結果は、経営層が人事データ整備・活用に向けた投資や方針決定を進めていると認識している一方で、現場の人事担当者はその具体的な効果や進捗を十分に実感できていない、あるいは取り組みがまだ十分ではないと感じていることを示唆しています。この認識のギャップが、人事データ活用の実態と理想との乖離を生む一因となっている可能性があります。

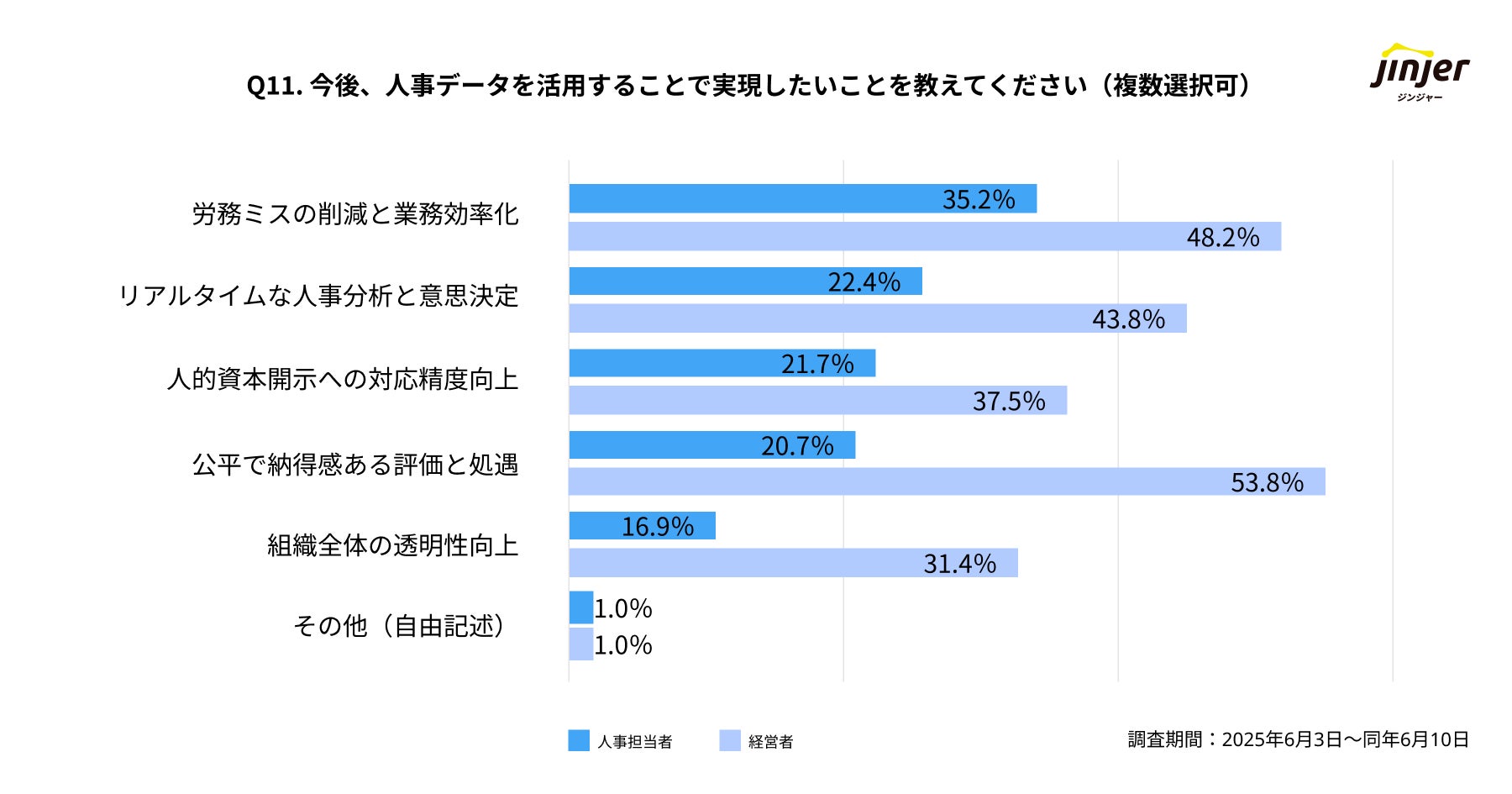

今後人事データ活用で実現したいこと「現場は効率化」、「経営層は公平性と経営貢献」を重視

今後、人事データを活用することで実現したいことについても、人事担当者と経営層の間で優先順位に違いが見られました。

人事担当者が最も実現したいと考えるのは、「労務ミスの削減と業務効率化」で35.2%でした。これは、日々の業務における負担軽減や正確性の向上を強く意識していることを示しています。次いで「リアルタイムな人事分析と意思決定(22.4%)」、「人的資本開示への対応精度向上(21.7%)」が続きました。

一方、経営層が最も実現したいと考えるのは、「公平で納得感ある評価と処遇」で53.8%と半数以上が回答しました。これは、従業員エンゲージメントや組織の健全性に対する経営層の意識の高さを示唆します。次いで、「労務ミスの削減と業務効率化(48.2%)」、「リアルタイムな人事分析と意思決定(43.8%)」が続きました。

この結果は、人事担当者が「実務の効率化と改善」を重視する一方で、経営層は「従業員への公平性や経営全体の最適化」、そして業務効率化といった多角的な視点から人事データ活用に期待していることを明確に示しています。両者の期待値のズレは、今後の人事データ活用の推進において、目標設定や効果測定のコミュニケーションの重要性を示唆しています。

jinjer CPO(最高製品責任者)からのコメント

今回の調査で、人事データの整備状況に関して経営層と現場の間に大きな認識ギャップがあることが明らかになりました。人事担当者の約半数が「整備されていない」と感じ、その背景にはデータの散在や非効率といった「手間」が存在します。現場は日々の業務効率化を強く望んでおり、ここがデータ活用の最初の障壁となっています。

日本の出生数70万人割れという社会背景を鑑みれば、限られた人的リソースの有効活用は喫緊の課題です。しかし、多くの企業ではこの「人の問題」への着手が遅れており、その原因はまさに人事データ活用の手前の“手間”にあると私たちは考えます。

ジンジャーは、この現場の「手間」を解消し、誰もが人事データをスムーズに、そして戦略的に活用できるプラットフォームを提供することを使命としています。こういった認識のギャップを埋めながら、今後も現場の効率化と経営の戦略的意思決定を両立させ、人的資本経営の実現ができるよう、サービス開発の側面から、後押ししてまいります。

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」について

ジンジャーは、人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、サーベイ、データ分析といった幅広い人事業務をカバーするアプリケーションと、それらすべてと連動する統合型人事データベースを持つ人事労務システムです。

これにより、企業は「正しい人事データ」を収集・管理・活用し、単なる記録ではなく組織の成長を支える資産として活用できます。

ジンジャーは、人事業務の効率化と、組織の意思決定の質・スピード向上を支援します。

正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」

会社概要

会社名:jinjer株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者:代表取締役社長CEO 冨永 健

コーポレートサイト:https://jinjer.co.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像