富士山精進口登山道でメディア向けファムトリップを開催

古の登山道を体感する特別企画

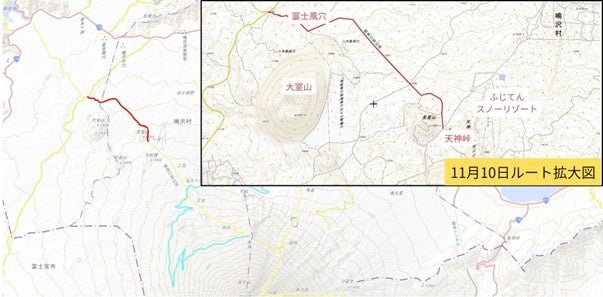

山梨県は令和7年11月10日(月)、富士山精進口登山道を舞台に、メディアや地元関係者に向けたファムトリップを開催しました。本企画は、古くから信仰の対象として人々に親しまれてきた富士山の文化的意義に触れ、伝統を守り続けてきた地域の歴史を感じてもらうため、古くから富士山麓で使われていた登山道(以下、古の登山道)の復興を目指して実施しました。今回のファムトリップには約30名が参加しました。参加者は、古の登山道の一つである「精進口登山道」のうち、天神峠から、大室山や富士風穴を経て山梨県道71号富士宮鳴沢線(以下、県道71号線)までの区間を歩きながら、豊かな自然植生や林業遺構などを見て回り、富士山の魅力を堪能しました。

■開会式

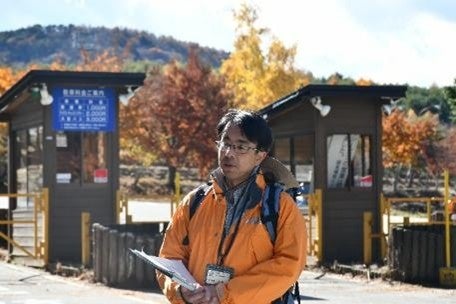

ファムトリップは、ふじてんスノーリゾート(山梨県南都留郡鳴沢村)での開会式から始まりました。主催者を代表して、山梨県観光文化・スポーツ部 富士山観光振興グループの髙津太郎政策企画監が挨拶の中で「伝統的な登山を知ってもらうことで、富士登山の課題となっていたオーバーツーリズムの分散化が図れる。また、地域の発展にもつながる」とファムトリップの背景を話しました。

続いて、案内役の富士河口湖町教育委員会生涯学習課文化財係長の杉本悠樹学芸員が、精進口登山道の歴史と魅力について「精進口登山道は信仰登山道とは趣が異なり、大正期に林業用道路として開かれた比較的新しい登山道です。自然が豊かで、富士山の垂直分布の植物を観察できる自然の博物館ともいえる場所。精進口登山道や大室山周辺は、大正15年に天然記念物に指定されています」と紹介しました。

さらに、富士山とその周辺の自然環境を守りながら、登山者や観光客に安全登山や環境保全の啓発を行う「富士山レンジャー」から、安全登山についてレクチャーを受けた後、参加者はスタート地点の天神峠へと足を進めました。

■青木ヶ原樹海と貞観大噴火の痕跡を間近に

今回のファムトリップで最初に向かったのは、貞観6年(864年)から貞観8年(866年)にかけて発生した「貞観大噴火」で生じた火口列の「氷穴火口」です。この噴火は、文献に残る富士山の噴火の中でも最大規模とされ、青木ヶ原樹海の基盤を形成しました。

溶岩流は扇形に広がり、その中心部には小さな噴火口が並ぶ「火口列」があります。火口列を見た参加者からは「ここから西湖や精進湖方面へ溶岩が流れたのですね」という声も上がりました。

■天神峠に戻り、歴史の道「若彦路」から大室山へ

天神峠は、甲斐国(現在の山梨県)と駿河国(現在の静岡県)を結ぶ歴史ある街道「若彦路・神野路」に位置しています。特に「天神信仰」が盛んで、村境を越える際には病気や災いを防ぐ神様を祀る風習がありました。ふじてんスノーリゾートがある「天神山」という地名もこれに由来していると言われています。

この街道は古くから郡境であり、鳴沢村と旧上九一色村の境目でもありました。江戸時代には富士講の人々が巡礼道として利用し、登山道と巡礼道が交差する歴史的に意義深い場所と考えられています。

県道71号線へ下りながら大室山や富士風穴へ向かう道中では、富士山の自然だけでなく、歴史を物語る産業遺構にも出会います。

登山道には、大正時代に林業の木材搬送用に、大型トラックを通すために築堤工事を行った跡が残っています。かつて、林業は地域の重要な産業として生活に欠かせないものでした。

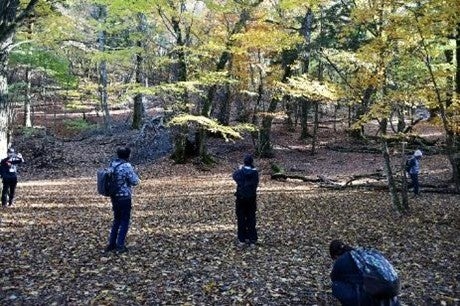

■植生の変化を体感。大室山

ゆるやかな下り道を歩くと、参加者は森の様子が変わっていくことに気づきます。明るい広葉樹の林から、針葉樹が優勢な深い森へと変わっているのです。

植生の変化について、杉本学芸員は「『スコリア』と呼ばれる火山噴火で生じた小さな石が関係していて、スコリアの上に土壌が形成されることで植生が変わっています」と説明しました。

さらに歩くと、参加者は大室山と青木ヶ原樹海の境界に到着しました。こちらでは、植生の違いがはっきりと確認できます。杉本学芸員は「大室山は約3000年前の噴火で形成され、ブナやミズナラを中心とした落葉広葉樹林が広がっています。一方、青木ヶ原樹海は約1150年前の貞観大噴火で流れた溶岩の上に形成されました。この場所はヒノキやツガなどの針葉樹が多く、溶岩上で木の根が地中に張れないため横に広がっています」とそれぞれの特徴について説明しました。さらに、「大室山の樹林帯にはミズナラの大木がありました。現在は枯れてしまいましたが、その木を後世に残すため、地元の井出醸造店(山梨県南都留郡富士河口湖町)がウイスキー樽に活用しています」と紹介しました。

■日本の養蚕を支えた天然冷蔵庫「富士風穴」

参加者が最後に見学したのは「富士風穴」です。富士風穴は、年間を通じて平均気温約0℃という冷涼な環境を活かした天然の冷蔵庫です。明治時代から蚕卵紙(蚕の卵を産み付けた紙)の保存に利用され始め、昭和初期まで約30年間、日本の養蚕業を支えました。

通常、蚕の卵は年4回程度孵化しますが、富士風穴では冷気で発育を抑え、春が来たと勘違いさせることで孵化時期をコントロールしました。これにより、長期間に大量の養蚕が可能となり、年間の養蚕回数が増えて生糸の生産量が飛躍的に向上しました。最盛期には全国から蚕卵紙が集まり、福岡など遠方からも運ばれたといいます。杉本学芸員は「中道郵便局で蚕卵紙を受け取り、富士北麓まで運ぶ『タネショイ』といった仕事も存在しました。富士風穴は、養蚕業の重要な役割を担い、日本の近代殖産興業を支えました」と往時の活用方法について説明しました。

今回のファムトリップを通じて、参加者の一人は「富士山の麓を歩いたことで、雄大な自然を始め、文化的意義や伝統を守り続けてきた地域の歴史に触れることができました。こうした体験は、富士登山の本質に迫る貴重な機会となりました」と話しました。

山梨県では現在、古の登山道に関する調査を進めており、その結果を踏まえ、麓からの伝統的な登山の推進に取り組んで参ります。これにより、富士山の文化的価値への理解を深めるとともに、登山者の分散化や地域経済の活性化にもつなげていく予定です。

【本件に関するお問い合わせ先】

山梨県観光文化・スポーツ部 富士山観光振興グループ 渡辺・大浦

電話:055-223-1316

すべての画像