カテゴリー理解ラボ(カテゴリー・パーセプション ラボ)発足のお知らせ

~消費者は、カテゴリーをどのように認識しているか?~

生活者を起点にしたマーケティング支援事業を提供する株式会社ネオマーケティング(東京都渋谷区、証券コード4196、代表取締役 橋本 光伸)は、消費者が様々な商品やサービスのカテゴリー※をどのように捉えているかの理解を目的とした新たな研究プロジェクトを発足いたします。

※カテゴリーとは、消費者からみた商品やサービスの共通の特徴や性質に基づいてグループ分けをして認識していることと定義しております。(例:ビール カテゴリー・ペットボトル入り緑茶カテゴリー等)

【概要】

当社ではこれまで、様々なカテゴリーを消費者がどのように認識しているかを継続的に調査し発信を続けておりました。

■パーセプション調査レポート

https://corp.neo-m.jp/report/perception

コモディティ化が進んでいる中で、更なるシェアアップや新たな市場創出においてカテゴリー理解は不可欠な一方、カテゴリーに対する理解が進んでいる企業は多くはありません。

当社はこのような実態を踏まえ、消費者がカテゴリーをどのように認識(パーセプション)しているかを調査いたします。

調査結果から、狙うべきカテゴリーエントリーポイントやイノベーションの種を見つける研究を行い、定期的に情報を発信することを目的に、カテゴリー理解ラボを立ち上げます。

カテゴリーを理解する上で、ネオマーケティングが重要と考えている視点

【潜在的諦め™】

意味

・「本当はこうなったらいいのに」と思っているが、「どうせ無理だろう」「しょうがない」と本人すら気づかぬうちに諦めてしまっている状態。

マーケティングでの活用

・「潜在的諦め」は、未充足ニーズの宝庫

・「本人も諦めていて声に出さない」からこそ、インサイトとして掘り起こす価値がある

・潜在的諦めを言語化し、それを「できる」に変える商品は強い

【潜在的アタリマエ™】

意味

・本当はすごい価値なのに、生活者があまりに慣れすぎてそのありがたみを

感じなくなっている状態。

・もしくは、価値だとすら認識していない状態。

マーケティングでの活用

・「潜在的アタリマエ」は、価値の再定義・再発見による差別化の起点

・ブランディングにおいて、「実はすごいことなんです」と再提示することで、

商品の価値が再評価される

上述の視点から、どのようにカテゴリーを理解していくべきか、自主調査を参考に一例をご紹介いたします。

~カテゴリー理解の一例~

■コンビニエンスストアの例

①:コンビニエンスストアのネガティブ イメージとポジティブ イメージを自由回答で聴取

②:①でピックアップしたコンビニエンスストアのイメージ(今回は少数意見)を選択肢化して聴取

自由回答では少数だが選択回答では何倍も高くなる項目が、カテゴリーの認識を変えるヒントになる

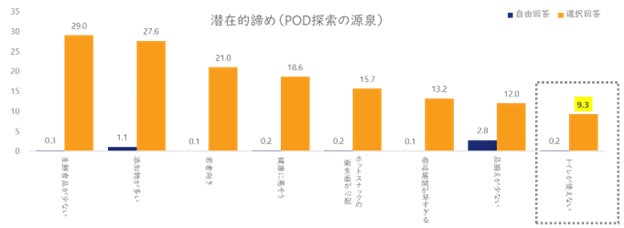

①潜在的諦め™(POD探索の源泉)

コンビニに対するネガティブ イメージを自由回答で聴取した結果、「トイレが使えない」(0.2%)など少数意見にとどまりました。

しかし、選択肢として提示すると9.3%が同意。

このように「言われてみたら確かにそう」という気づきは、独自価値(POD)のヒントになる可能性があります。

=もしそれを解消できたら、競合と差別化・独自化できるポイントになる。

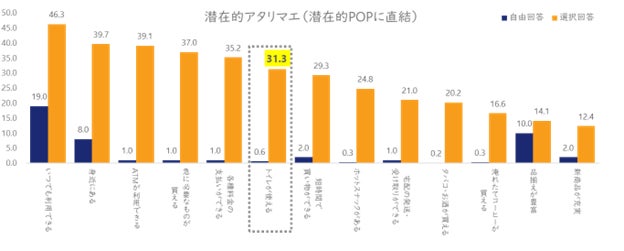

②潜在的アタリマエ™(潜在的POP™に直結)

同様に、自由回答では目立たなかった「トイレが使える」(0.5%)という回答も、

選択肢提示では31.3%と高いスコアに。

これは「言われないと気づかないが、なければ困る」という当たり前価値(POP)である

と考えられます。

「潜在的諦め™(ネガティブ)」や「潜在的アタリマエ™(ポジティブ)」の把握は、 POD/POPの再設計や、新しいイノベーション創出において重要なヒントとなります。

例えば、トイレを有料で確実に使えるようにすることで「ユーザーの満足」「店舗の収益化」「地域のインフラ」として三方よしの高付加価値提案に繋がるかもしれません。

■プロテインの例

①:プロテインのネガティブ イメージとポジティブ イメージを自由回答で聴取

②:①でピックアップしたプロテインのイメージ(今回は少数意見)を選択肢化して聴取

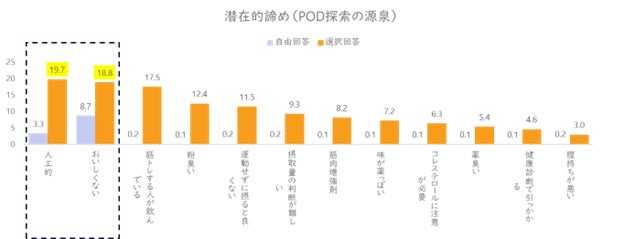

①潜在的諦め™(POD探索の源泉)

「人工的」「おいしくない」といった印象が潜在的なトライアル障壁になっている。

話題にはなっているものの、「気になるけれど手を出しにくい」という心理が働いている可能性がある。

=もしそれを解消できたら、競合と差別化・独自化できるポイントになる。

②潜在的アタリマエ™(潜在的POP™に直結?)

「筋肉系」が圧倒的に強く、「それ以外の健康効果」はまだ生活者の中で“当たり前”になっていない。

ゆえに「健康的なダイエット」「美容」「食事置き換え」など、生活文脈に沿ったPOPの再構築が有効。

【調査概要】

調査方法:インターネットリサーチ

調査対象:男女20~69歳

サンプルサイズ:1,000s

割付:5歳刻みで均等に回収(一部年代で欠損あり)

サンプル補正:20~69歳男女の5歳刻み人口構成比に基づくウェイト補正を実施し、集計

調査期間:2025年4月4日~2025年4月5日

今後マーケティング業界の有識者と共に、カテゴリーの理解を深め成熟市場であっても

次なる一手を戦略的に考察し、より良い商品開発やサービス展開する上でのヒントを発信いたします。

【カテゴリー理解の重要性に対する私たちのおもい】

福徳 俊弘(株式会社ネオマーケティング 顧問)

仕事をいくつかこなした午後、あーコーヒーが飲みたい、と思います。

休みの日の午後にテニスを仲間と楽しんだ夕方は、あービールが飲みたい、と思います。

人はブランドではなく、まず“カテゴリー”で商品を想起します。

そのカテゴリーは、生活者にとって「ニーズを満たすための手段の集まり」であり、

気持ち・メリット・価値・ブランド競争という複数の競争次元が交錯する起点です。

吉原 慶(株式会社ネオマーケティング ストラテジックリサーチ部 部長)

本ラボでは、無意識に形成されたカテゴリー認識と、

そこに眠るブランドの勝ち筋となるインサイトを丁寧に可視化し、

カテゴリーをどの切り口からイメージさせると有利になるのか、

カテゴリーエントリーポイント(CEP)の発見と設計に挑みます。

競争軸や競争次元を見誤れば、どれだけ優れた商品でも想起されない。

だからこそ、カテゴリーの理解と再定義こそが、すべてのマーケティング戦略の出発点であり、

新たな勝ち筋発見の機会になると考えています。

※競争次元とは

気持ち競争:今一番満たしたい気持ち(癒し・ごほうび など)

メリット競争:○○したい(エネルギー補給、時短、リラックス など)

価値競争:カテゴリ内で当然求められる価値

ブランド競争:このブランド“だから”選ぶ理由

---------------------------------

福徳 俊弘

株式会社ネオマーケティング 顧問

ニールセン株式会社CEO、電通、マイクロソフトの要職を歴任

アジア・マーケティング連盟CPM(公認プロフェッショナル・マーケター)。日本マーケティング協会マイスター。

吉原 慶

株式会社ネオマーケティング

ストラテジックリサーチ部 部長

■株式会社ネオマーケティング

所在地:東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者:代表取締役 橋本光伸

資本金:8,562万円

事業内容:マーケティング支援事業

URL:https://corp.neo-m.jp/

【ネットリサーチ】年間1500件以上運用・最短3営業日納品

https://corp.neo-m.jp/lp/service/net-research/

【海外調査】多様な調査手法で海外進出の成功確率増を実現

https://corp.neo-m.jp/lp/service/global-research/

【わかる!カテゴリーエントリーポイント(CEP)】

https://corp.neo-m.jp/wakaru-category-entry-point/

【市場調査・マーケティングリサーチの成功事例を大公開】

https://corp.neo-m.jp/result/interview

【累計300種以上の市場調査・マーケティングリサーチデータ集】

https://corp.neo-m.jp/report/

【本リリースに関するお問合せ先】

ネオマーケティング広報事務局 担当:中野

Tel:03-6328-2881

E-Mail:press@neo-m.jp

すべての画像