バイオ燃料原料開発の実証試験にて、商業生産用タンクでのユーグレナ(ミドリムシ)の高密度培養に成功

ヘルスケア向けユーグレナ培養比で最大約10倍の密度を達成

株式会社ユーグレナ(本社:東京都港区、代表取締役社長:出雲充)は、バイオ燃料原料向け研究開発において、ヘルスケア事業の商業生産で使用しているタンク実機を用いて、微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ、以下「ユーグレナ」)の高密度培養のスケールアップ実証試験に成功したことをお知らせします。なお、当社のヘルスケア向けユーグレナ培養比で最大約10倍の密度を達成しました。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2931/tdnet/2568583/00.pdf

当社は、2030年代前半にバイオ燃料原料向けの微細藻類の商業生産開始を目指して、2030年までにユーグレナをはじめとする微細藻類の大規模・低コストの培養技術確立を目標とする研究開発を推進しています(図2)。

バイオ燃料原料向けの微細藻類の商業生産では、年間数十万トン規模の微細藻類の培養・生産が求められ、これには広大な土地や多数の培養設備が必要になることから、培養設備容量当たりの藻体生産量を高めることが生産コストの低減に大きく貢献します。

当社は、屋外での独立栄養培養※1(図1)技術を基盤に、ユーグレナやクロレラ、オーランチオキトリウム等の微細藻類の研究および生産で培ったさまざまな培養技術の知見を活かして、培養密度を高め、培養設備容量当たりの藻体生産量を向上させる研究開発に取り組んでおり、2024年より従属栄養培養※2(図1)による生産体制の構築、およびスケールアップの実証検討に着手していました(図1)。

※1 独立栄養培養:エネルギー源を光、炭素源を二酸化炭素由来(光合成)とした培養方法

※2 従属栄養培養:エネルギー源・炭素源を糖やエタノール由来とした培養方法

参考:サステナブルタイムズ「ユーグレナ社の微細藻類の培養方法について解説」

https://www.euglena.jp/times/archives/23725

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2931/tdnet/2568583/00.pdf

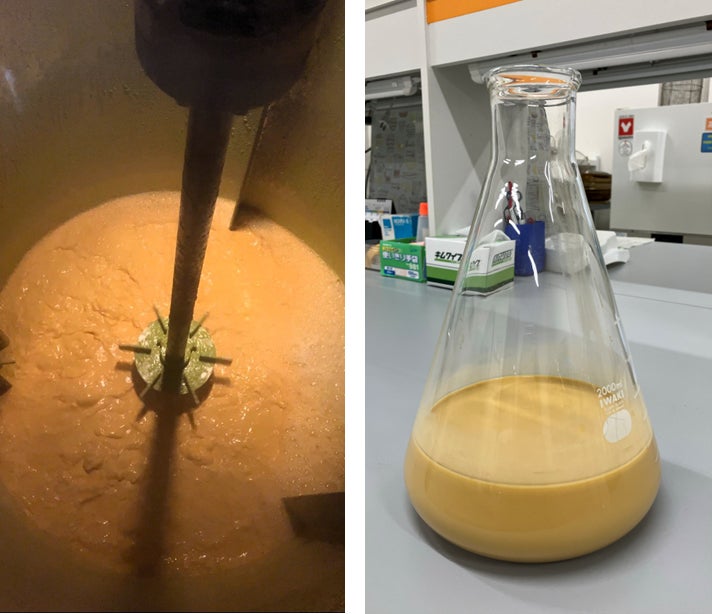

当社の生産技術研究所※3での試験において従属栄養培養の研究に一定の進捗があったため、このたび、ヘルスケア事業の商業生産で使用しているタンク実機を用いて、ユーグレナの高密度培養のスケールアップ実証試験を行いました。

※3 生産技術研究所:生産技術開発を通じて微細藻類の可能性を開拓し、より安価に、高品質に、安定して、環境負荷少なく生産するための研究を担っている。特定の成分を高含有させる培養法や、その成分を分離回収する方法なども研究しているほか、近年はユーグレナ以外の微細藻類の大量生産も行っている https://www.euglena.jp/rd/production/

今回の実証試験の詳細は以下です。

■試験内容

時期:2024年10月

場所:沖縄県石垣市(八重山殖産株式会社※4)

培養方法:従属栄養培養

設備:商業生産用タンク(ヘルスケア事業向け)

※4 八重山殖産株式会社:2013年にユーグレナ・グループに参画し、石垣島ユーグレナ、ヤエヤマクロレラおよびその他藻類の生産・加工・販売を行う https://www.euglena.jp/companyinfo/group/

■ 試験結果の位置づけと今後

今回の実証試験の結果、

・当社の独立栄養培養比で約2,000倍相当となる土地面積あたりの生産量

・当社のヘルスケア向けユーグレナの光従属栄養培養※5、図1比で最大約10倍の培養密度

を達成しました。

また、今回の試験でのユーグレナの脂質含有率は平均約35%を達成しました。研究室内での試験では脂質含有率70%弱のユーグレナの培養実績がありますが、脂質含有率が高くなりすぎると培養スピードが低下するという相反性がスケールアップに向けた課題となっていました。当社は、脂質を抽出した後の脱脂藻体の活用をSAT事業※6にて検討しており、代表的な油糧作物※7である大豆の脂質含有率が約20%であることを踏まえると、今回の培養密度と脂質含有率は、生産脂質ボリュームと事業採算性の観点から、商業生産に向けたポテンシャルを示す結果と捉えています。

※5 光従属栄養培養:「独立栄養培養」と「従属栄養培養」のメリットを掛け合わせた培養方法

※6 サステナブルアグリテック事業 https://www.euglena.jp/businessrd/sustainableagritech/

※7 油糧作物:油脂の採取を目的として栽培される作物のこと

今回の実証試験の成功により、当社の従属栄養培養によるバイオ燃料原料向けのユーグレナの培養研究も、研究フェーズから実証フェーズに進展したと評価しています。

また、今回の高密度培養技術を応用することで、バイオ燃料原料向けユーグレナの商業生産時の生産コストの低減が期待できるだけでなく、ユーグレナに含まれる希少成分のパラミロン※8や同じく微細藻類のオーランチオキトリウム※9の生産コスト低減・生産規模拡大への応用も見込めます。

今後は、ユーグレナの従属栄養培養のさらなる高密度化とスケールアップ化に向けた実証を推進し、バイオ燃料原料向けの微細藻類の商業生産に向けた前段階として、大規模生産および低コスト化によるパラミロン原末や飼料・肥料等の商業生産も視野に入れて、研究開発に取り組んでいきます。

※8 パラミロン:ユーグレナの希少成分で、きのこなどに含まれるβ-グルカンと呼ばれる細胞内貯蔵物質として生成される多糖類であり、食物繊維の一種。粘膜免疫系の免疫細胞に働きかけて免疫賦活作用を発揮する研究結果などが各種報告されており、健康食品の原料としてのほか化粧品原料(https://www.euglena.jp/news/20241121-2/)としても開発されている

※9 オーランチオキトリウム:DHAを多く含み魚介風味が特徴の食品原料等として注目されている微細藻類。当社では商業用の生産を行っている https://www.euglena.jp/news/20240126-2/

<株式会社ユーグレナについて>

2005年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)の食用屋外大量培養技術の確立に成功。「Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)」をユーグレナ・フィロソフィーと定義し、微細藻類ユーグレナ、クロレラなどを活用した食品、化粧品等の開発・販売、バイオ燃料の製造開発、遺伝子解析サービスの提供、未利用資源等を活用したサステナブルアグリテック領域などの事業を展開。2014年より、バングラデシュの子どもたちに豊富な栄養素を持つユーグレナクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」を、継続的に実施している。https://euglena.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- その他

- ビジネスカテゴリ

- 電気・ガス・資源・エネルギー環境・エコ・リサイクル

- ダウンロード