インセクトリファイナリー: 昆虫をもちいた持続可能な精製産業の動向分析と最新事例

アスタミューゼ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 永井歩)は、インセクトリファイナリーに関する技術領域において、弊社の所有するイノベーションデータベース(論文・特許・スタートアップ・グラントなどのイノベーション・研究開発情報)を網羅的に分析し、動向をレポートとしてまとめました。

インセクトリファイナリーとは

インセクトリファイナリー(Insect refinery)とは、昆虫を活用した製品生産システムの総称です。狭義のインセクトリファイナリーとしては、昆虫を「道具」として利用し、有機廃棄物を処理すると同時に、昆虫バイオマスをエネルギーやその他の有益な製品に変換するという領域として定義されています。これは廃棄物処理と資源生産を統合した革新的なシステムであり、サーキュラーエコノミーの実現に向けた重要な技術として注目されています。

一方、昆虫バイオマスから多様な有用製品を生産するという点に注目すると、伝統的な養蚕業による絹生産や昆虫由来の有用タンパク質の応用製品の生産全般も広義のインセクトリファイナリーとなります。

本レポートでは広義のインセクトリファイナリーについて分析をおこないます。

インセクトリファイナリーは、昆虫バイオマスを製品や燃料、化学品に変換する多製品生産システムであり、石油リファイナリーの生物版であるバイオリファイナリーの一種でもあります。昆虫食品もそのひとつであり、世界的な食料危機と環境問題を背景として、重要性が高まっています。2050年には世界人口が97億人に達すると予測され、従来の畜産業では必要なタンパク質供給が困難とされています。昆虫は少ない土地と水で効率的にタンパク質を生産でき、温室効果ガス排出量も従来の畜産業より大幅に少ないという利点があります。国連食糧農業機関(FAO)や各国政府による政策支援により、2030年までに昆虫タンパク質市場は数十億ドル規模に成長すると予測され、とくに発展途上国では、小規模農家や起業家にとってのあらたな収入源として期待されています。

インセクトリファイナリーで生産される製品は昆虫食品だけでなく、肥料、動物飼料、バイオポリマー、産業用酵素、バイオガスなど多岐にわたります。昆虫由来の機能性成分であり、抗菌ペプチド、免疫調節物質、産業用酵素などの高付加価値製品の開発も進んでいます。

インセクトリファイナリー技術のおもな技術領域・製品には、以下のような要素があります。

【技術手法】

-

昆虫飼育・大量生産技術:自動化飼育システム、環境制御技術、飼料最適化、品種改良、統合技術と自動化による生産効率向上など

-

廃棄物処理・生物変換技術:有機廃棄物処理、エントモレメディエーション(重金属などの汚染物質の除去)

-

バイオテクノロジー技術:遺伝子組み換え、ゲノム編集昆虫による有用物質生産

【製品】

-

食料・飼料:タンパク質粉末、昆虫オイル、動物飼料

-

工業・化学原料:バイオ燃料、界面活性剤、潤滑油・ワックス、ポリマ原料、生分解性フィルム、泡消火剤など

-

バイオマテリアル・医療材料分野:キチン・キトサン、メラニン、コラーゲン、シルク、バイオファイバー、機能性繊維など

-

高機能性物質・医薬品分野:抗菌ペプチド(AMPs)、産業用酵素、抗凝固剤・抗止血剤、ラウリン酸、保湿成分、アンチエイジング成分、天然色素など

-

農業分野:フラス肥料(昆虫の脱皮殻や排せつ物)、バイオスティミュラント

-

研究用資材分野:実験用昆虫、細胞培養基質、遺伝子組み換え昆虫による有用物質生産

本レポートでは、アスタミューゼ独自のデータベースを活用し、特許や論文におけるインセクトリファイナリーに関わる技術動向を見ていきます。

インセクトリファイナリーに関連する特許の動向分析

アスタミューゼが保有する特許データベースから、前項であげた技術領域に関連するキーワードを要約にふくむ特許母集団10,667件を抽出しました。この母集団を対象に、文献内にふくまれるキーワードの年次推移を算出することで、近年進展のある技術要素を特定する「未来推定」分析をおこないました。キーワードの変遷を把握することで、すでにブームが去った技術やこれから脚光を浴びる技術要素を定量的に評価・可視化することができます。未来推定分析により、それぞれの技術要素に対する技術ステータス(黎明・萌芽・成長・実装)を予測することが可能です。

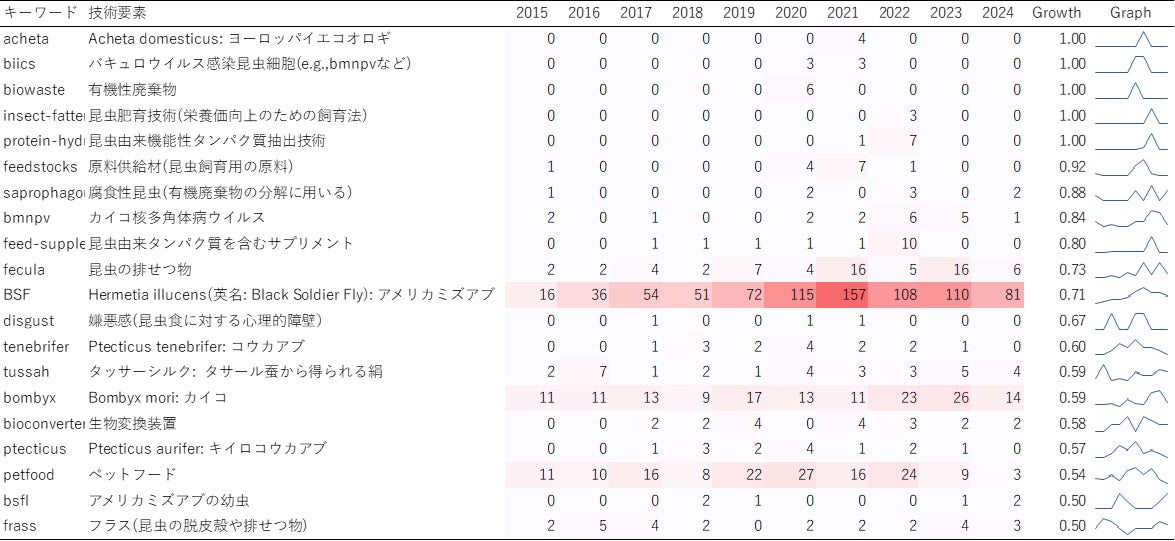

図1は、2015年以降出願のインセクトリファイナリーに関連する特許の要約にふくまれる特徴的なキーワードの年次推移です。成長率(growth)は2015年以降の文献中における出現回数と、2020年以降の文献中における出現回数の比で定義されます。1に近いほど直近に多く出現しており、近年注目されているキーワードであると見なせます。

2015年以降に出願されたインセクトリファイナリーに関連する特許の分析結果では、「BSF(アメリカミズアブ)」「acheta(ヨーロッパイエコオロギ)」、「bombyx(カイコ)」といった主要な産業用昆虫種を中心とした特許出願が活発化しています。インセクトリファイナリー分野では昆虫種によって利用用途が明確に差別化されており、コオロギ類は主に昆虫食品や健康機能性食品への応用、ミズアブ類は主に油脂・タンパク質生産(飼料用)や有機廃棄物処理、バイオチャー(バイオ炭)製造などの工業的用途に、カイコは主に機能性食品、高機能材料や医薬品原料の生産に特化しています。特にカイコでは「bmnpv(カイコ核多角体病ウイルス)」に関する病害抵抗性技術や品質管理技術も重要な技術基盤として発展しています。このように安定した工業的昆虫生産を支える飼育技術に関する特許出願が活発化しています。

個々のキーワードに注目すると「saprophagous(腐食性昆虫)」、「biowaste」、「bioconverter」、「feedstocks」といった有機廃棄物の分解に関するキーワードが出現しています。これは、有機廃棄物を昆虫飼育用の基質として効率的に活用するための循環型システムへの取り組みが近年さかんにおこなわれていることによるものとみなすことができます。

また、生産された昆虫バイオマスの利用に関連したキーワードとして「protein-hydrocolloid(昆虫由来機能性タンパク質抽出技術)」、「feed-supplement(昆虫用機能性飼料添加剤)」も増大傾向にありました。これらのキーワードに関連した特許は、昆虫バイオマスから多様な有用成分を抽出する高付加価値技術にもとづく、機能性タンパク質や栄養補助食品などの付加価値製品に関するものです。さらに「fecula(昆虫の排泄物)」、「frass」といった、昆虫の排泄物を肥料やバイオチャーとして利用する技術キーワードもみられ、廃棄物処理からはじまり昆虫バイオマス生産、高付加価値製品創出、そして副産物の肥料化まで、一連の工程全体で価値を創出する統合的なバイオリファイナリーシステムが構築されつつあることがうかがえます。

これらのキーワードをふくむ、近年の特許事例を抜粋し、3例を以下に紹介します。

-

WO2024173774A2 “Nutrient and biochar production using high moisture feedstock and black soldier flies”

-

出願人:Intersect Agriculture, Inc.

-

国:アメリカ合衆国

-

公開年:2024年

-

概要:アメリカミズアブをもちいてバイオチャーと栄養素を連続生産するためのclosed-loop法の開発。高水分含有有機廃棄物を餌として幼虫を飼育する。終齢幼虫は家畜飼料用の高タンパクミール、オイルに加工。飼育中に発生した排せつ物は熱分解にかけられ、バイオチャーへと変換。また、熱分解時に発生したガスは燃焼させることで飼育環境の温度調節も行う。

-

-

KR20230174400A “A process for the preparation of cricket bread and the cricket bread preparation therefrom”

-

出願人:Song Mi-ja

-

国:韓国

-

公開年:2023年概要:コオロギパンの製造方法とそれにしたがって調製されたコオロギパンに関する発明。本発明により調製されたコオロギパンは、タンパク質などの栄養特性が向上し、抗がん効果などの付加的機能性を持つ。また、風味の向上と湿潤で柔らかい食感により、嗜好性を大幅に高める。さらに、消化改善と肥満負担軽減の効果があり、全年齢が楽しめる食事として期待される。

-

-

CN119014499A “A kind of colorful luminous silk with orthogonal excitation-emission characteristics and preparation method thereof”

-

出願人:Application filed by Inner Mongolia University of Technology

-

国:中国

-

公開年:2024年

-

概要:直交励起発光特性を持つカラフル発光シルクとその製造方法に関する発明。ナノ光学材料分野の技術であり、直交励起発光特性をもつ二層コアシェル構造ナノ粒子を調製し、表面プロトン化処理による水溶化改質をおこなう。このナノ粒子水溶液を桑葉に噴霧し、カイコ5齢幼虫に摂食させて営繭まで飼育することで、直交励起発光特性を持つカラフル発光シルクを得る。この方法で調製された発光シルクは、二つの光周波数アップコンバージョン発光機構を組み合わせ、高い生体組織透過性、低い生体背景蛍光干渉、長い蛍光寿命、高い光学安定性、狭帯域発光などの利点をもち、複数の発光色チャンネルを提供できる。

-

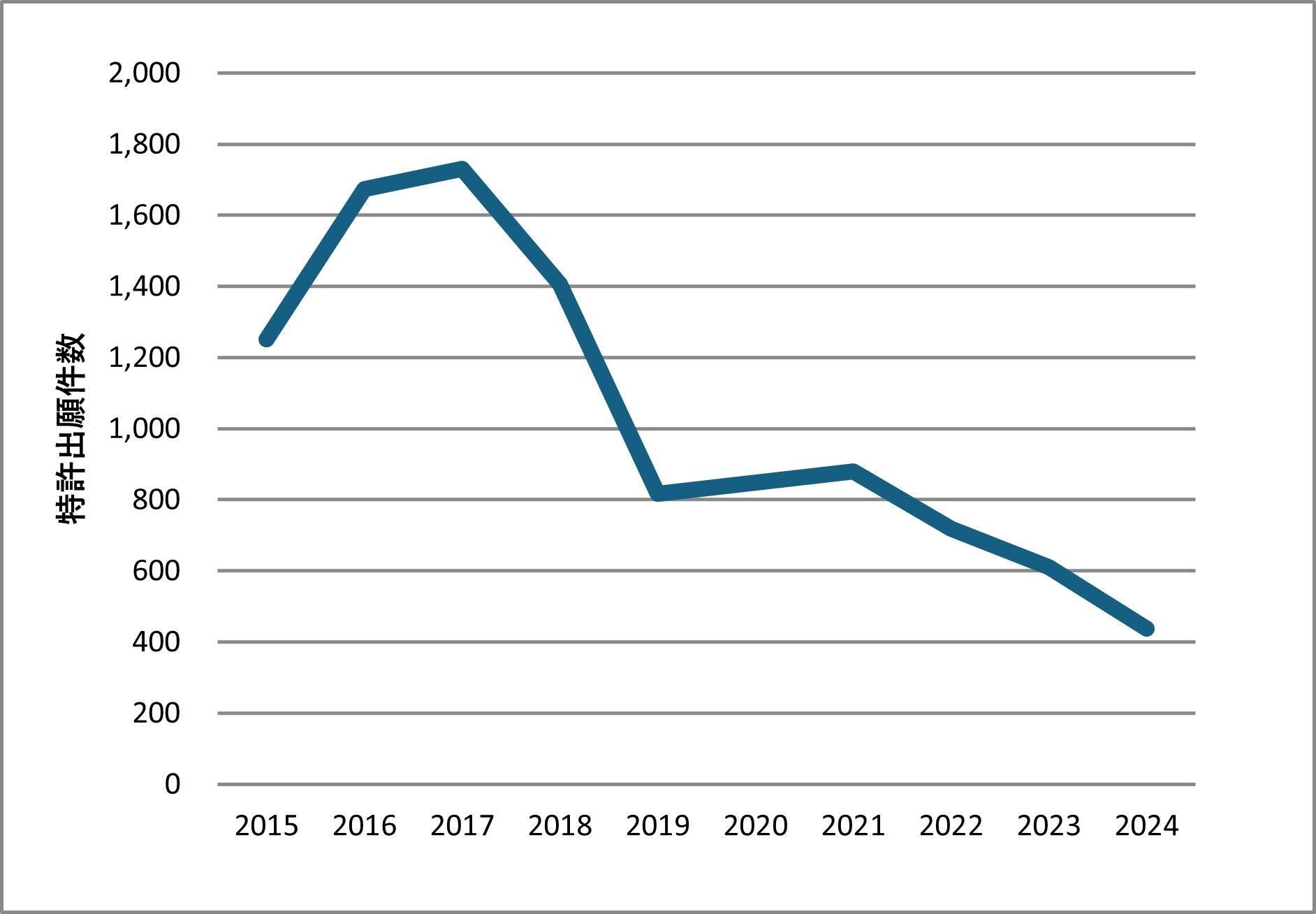

つづいて、特許出願件数の動向です。企業や研究機関の出願する特許の傾向には、社会実装が近い、あるいはすでに実装済みである技術と関連する短中期の様相が反映されます。 図2はインセクトリファイナリーに関連する2015年以降の全世界における特許出願件数の年次推移を示しています。なお、特許データは出願から公開までにタイムラグが存在するため、直近の集計値は参考値です。

インセクトリファイナリーに関する特許の出願件数は、2015年から2017年まで急激に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。この傾向は、イノベーションの停滞ではなく、技術の成熟と市場戦略の転換というポジティブな側面を反映していると考えられます。

現在のインセクトリファイナリー分野は、産業の黎明期に飼育や加工に関する広範な基礎技術が出そろい、新規参入者が殺到した、いわば「ゴールドラッシュ」段階は終息した状態といえます。近年の特許出願は生産効率の向上や循環システムの高度化、高付加価値な機能性成分・素材の開発など、より応用的な技術に関するものであり、各企業がコア技術を深堀し、差別化と競争優位性を確立しようとする集約フェーズへの移行しつつあると考えることができます。

(以降のインセクトリファイナリーに関する論文の動向分析、および全体のまとめと今後の展望については、弊社コーポレートサイトの該当ページをご覧ください)

著者:アスタミューゼ株式会社 中曽根 大輝 博士(理学)

さらなる分析は……

アスタミューゼでは「インセクトリファイナリー」に関する技術に限らず、様々な先端技術/先進領域における分析を日々おこない、さまざまな企業や投資家にご提供しております。

本レポートでは分析結果の一部を公表しました。分析にもちいるデータソースとしては、最新の政府動向から先端的な研究動向を掴むための各国の研究開発グラントデータをはじめ、最新のビジネスモデルを把握するためのスタートアップ/ベンチャーデータ、そういった最新トレンドを裏付けるための特許/論文データなどがあります。

それら分析結果にもとづき、さまざまな時間軸とプレイヤーの視点から俯瞰的・複合的に組合せて深掘った分析をすることで、R&D戦略、M&A戦略、事業戦略を構築するために必要な、精度の高い中長期の将来予測や、それが自社にもたらす機会と脅威をバックキャストで把握する事が可能です。

また、各領域/テーマ単位で、技術単位や課題/価値単位の分析だけではなく、企業レベルでのプレイヤー分析、さらに具体的かつ現場で活用しやすいアウトプットとしてイノベータとしてのキーパーソン/Key Opinion Leader(KOL)をグローバルで分析・探索することも可能です。ご興味、関心を持っていただいたかたは、お問い合わせ下さい。

コーポレートサイト:https://www.astamuse.co.jp/

お問合せフォーム:https://www.astamuse.co.jp/contact/

すべての画像