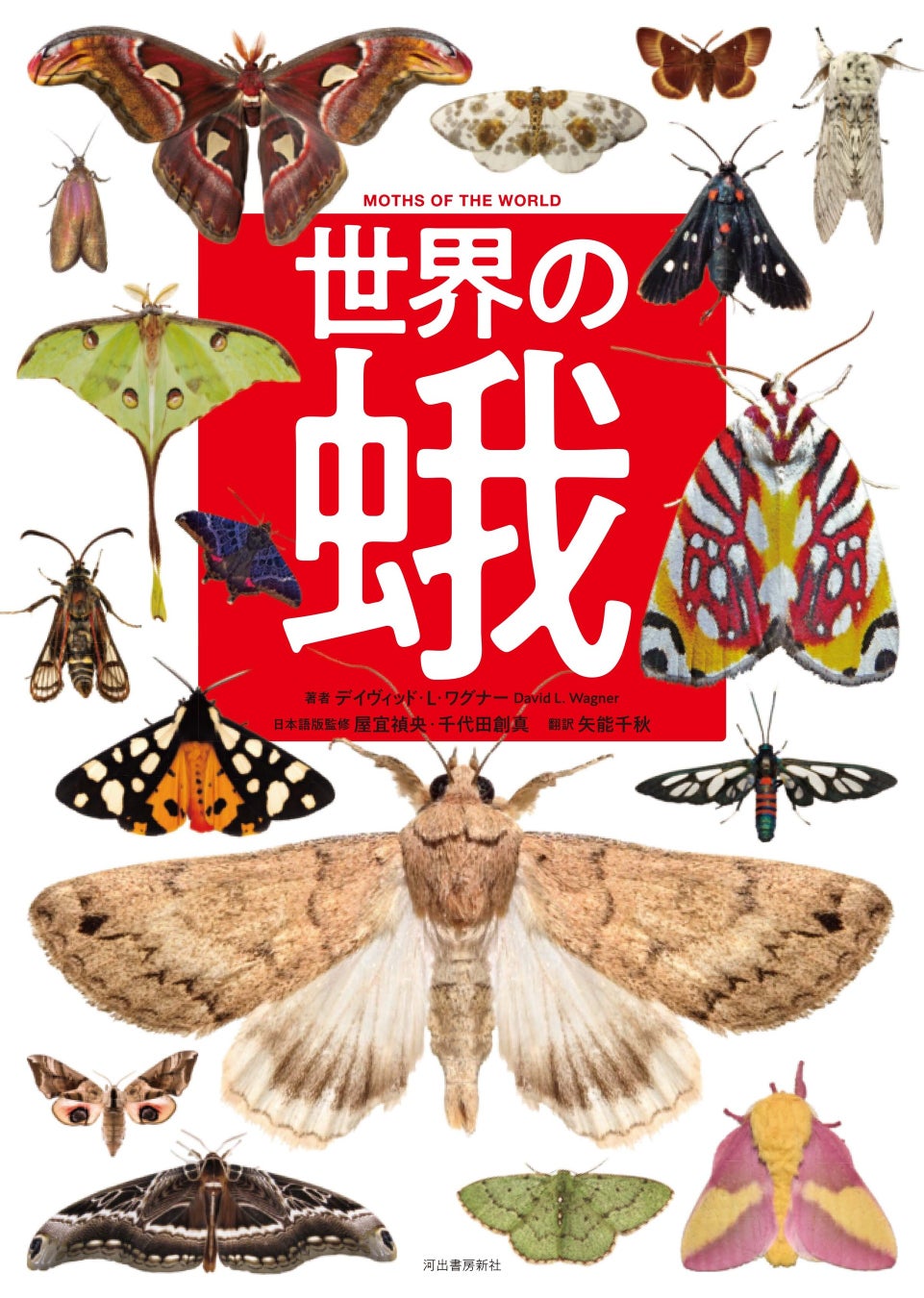

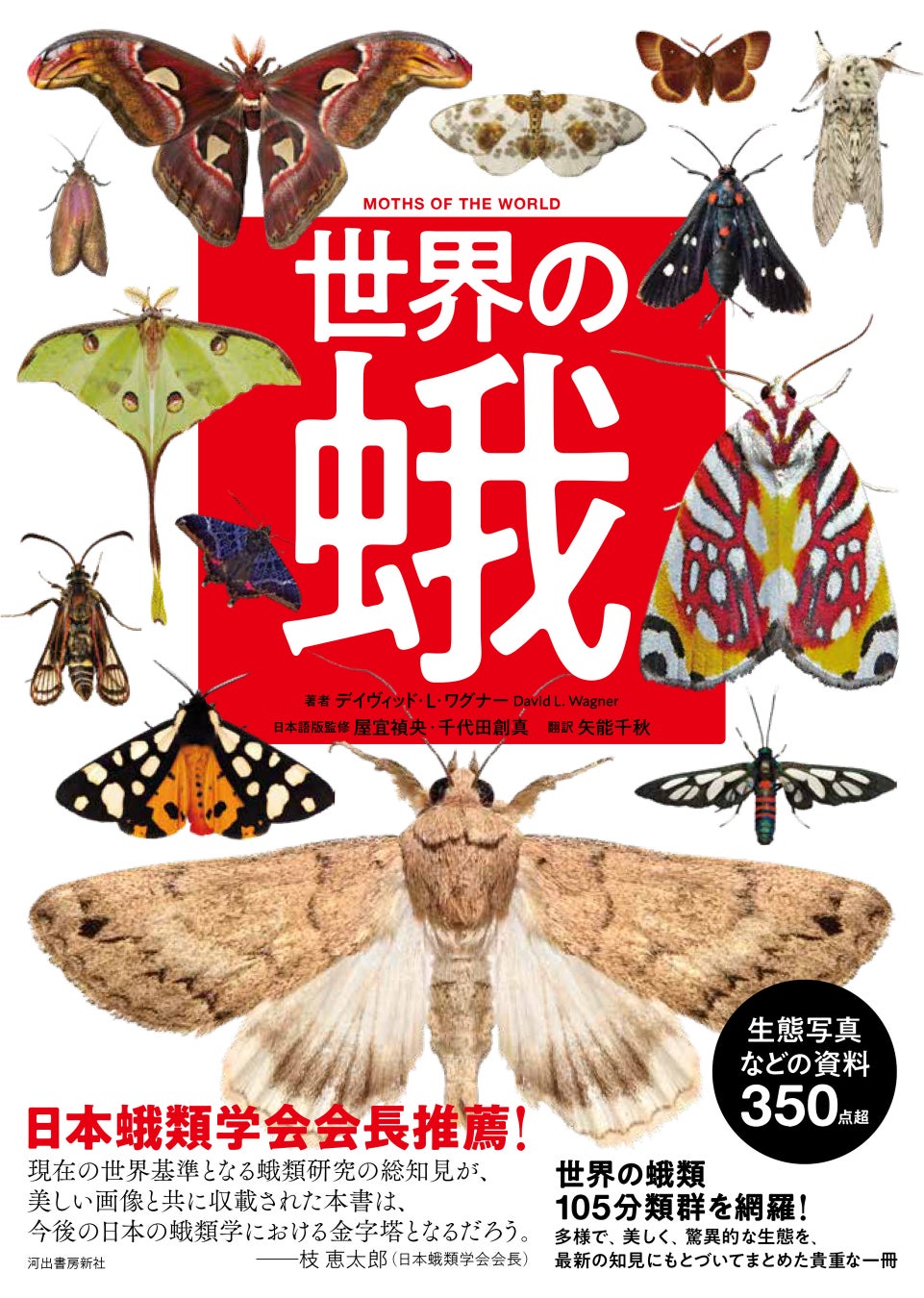

【“蛾”を愛するすべての人に!】貴重なヴィジュアル多数掲載。奥深い蛾の世界を知るための決定版『世界の蛾』、9月29日発売決定。

最新の知見に基づき世界の蛾類105 分類を網羅。貴重な生態写真など350点超掲載。

株式会社河出書房新社(本社:東京都新宿区 代表取締役:小野寺優)は、『世界の蛾』(税込定価6930円)を2025年9月29日に発売します。

日本蛾類学会会長推薦図書!

現在の世界基準となる蛾類研究の総知見が、美しい画像を共に収載された本書は、今後の日本の蛾類学における金字塔となるだろう。

──枝 恵太郎(日本蛾類学会会長)

多様にして、美しく、驚異的な生態。これらの言葉を体現する昆虫、“蛾”。

個体数、重量、種数のどれをとっても、蛾は最も繁栄している分類群の一つと言われています。

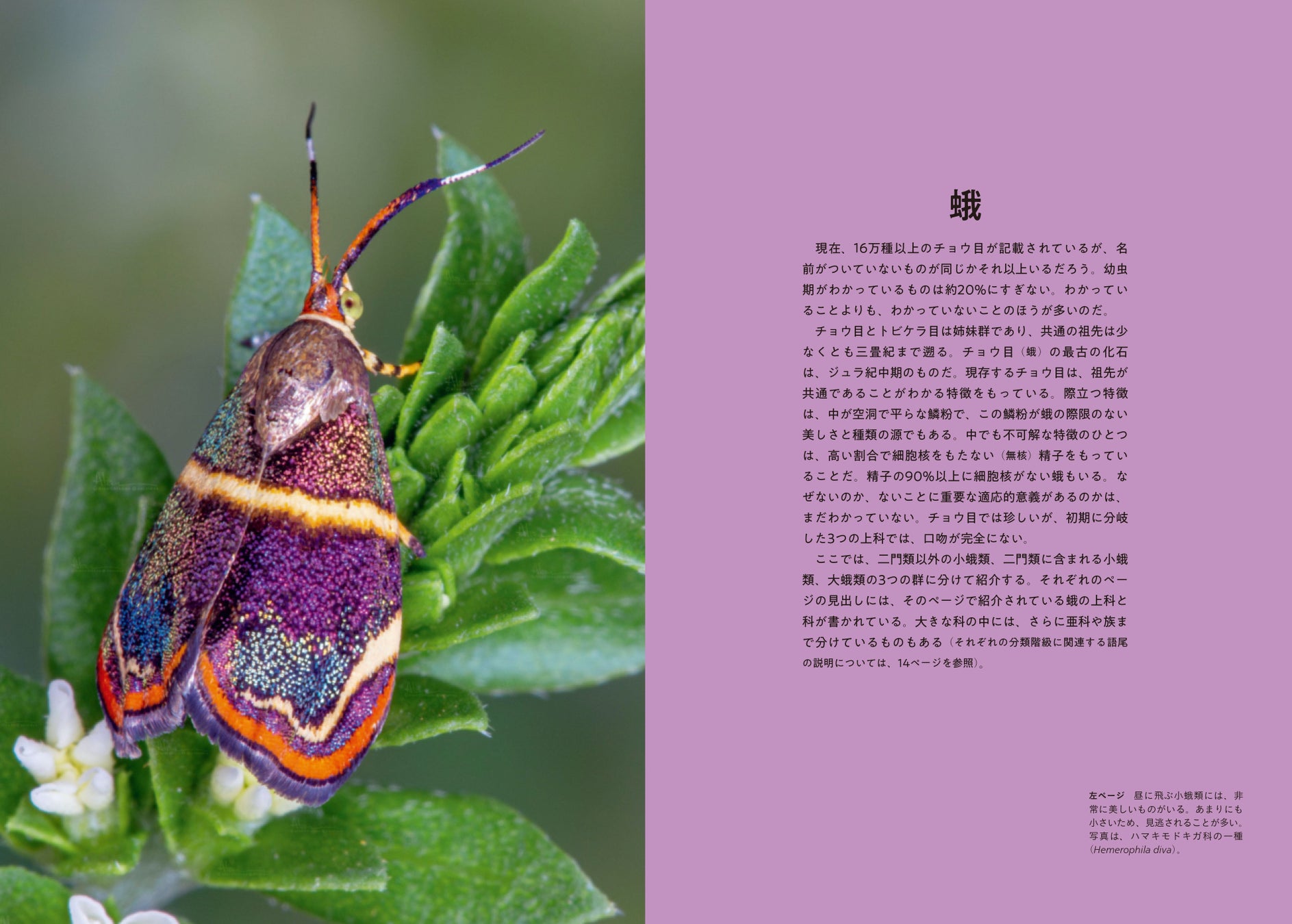

蛾と蝶で構成されるチョウ目は、16万以上の種が知られていますが、まだその2〜3倍は見つかると想定されています。そして蝶よりも蛾の構成率が圧倒的に高いのです(北半球では、蛾は蝶の15倍の種がいるとされる。進化系統学的には蝶は昼行性の蛾の系統にすぎない)。

そのチョウ目は、植物を食べる動物の中で、地球で最大規模の分布域を誇ります。植物の多様化や繁栄とともに、蛾も多様化し繁栄をしているのです。

そして、その美しさも特筆すべきで、幼虫と成虫のバリエーション、完全変態という特殊能力、飛翔のための翅の形状や模様と鱗粉、防御のための擬態や棘や刺毛など、蛾ならではの魅力が尽きません。

蚕で知られる繭や絹を生み出す種、あるいは自身の毒性を警告する色鮮やかな配色を身に纏う種など、多彩で美しい蛾の世界。

知れば知るほど、蛾の世界に虜になる方も多いのではないでしょうか。

本書は、世界の蛾類105分類群を網羅して、その形態や生態など、最新の研究に基づいた知見を一冊にまとめました。350点超の貴重な生態写真などの資料を収録するヴィジュアル図解版であり、初学者から愛好家まで、“蛾”を愛するすべての人に読んでほしい決定版です。

■本書の特長

1. 原始的なコバネガ科から派生的な大蛾類まで、世界の蛾類105グループを徹底的に紹介!

2. 分布や生息環境、寄主植物、特徴などがひと目でわかる!

3. 貴重で美しい生態写真を豊富に掲載!

4. 形態や生態、人との関わりなど幅広いテーマを取り上げた、充実した序論!

5. 用語解説や、最新の研究にもとづいた系統樹も掲載し、初学者から専門家まで広く楽しめる!

■日本語版監修にあたって(一部略)

今回、翻訳監修という仕事を初めて経験した。英語の論文や書籍を読むことはあったが、他人に見せることを前提とした翻訳を行ったことがなかったため、不安な点も多々あった。しかし、何事も経験という思いと、蛾類研究の裾野を広げる一助になればと思い引き受けた。実際に最初に翻訳された原稿と英語の原文を読んでみると、想像以上に多くの専門用語が使用され、独特な表現も見られたため、苦心する箇所も少なくなかった。

翻訳にあたって特に悩んだのは、和名がない種や、各グループの英語の俗名の扱いである。本書は図鑑のような各種を解説するようなものではないため、種の和名に関しては新たに命名することはしない一方で、過去に図鑑等で使用例のある和名は可能な範囲で使用した。また、日本語と完全に対応する訳語がない単語についても悩ましかったが、英語のニュアンスを残しながらも、日本語として違和感が生じない形で英単語を残しつつ翻訳した。

本書は、序論として、世界の蛾類について形態から生態、人との関わりなど幅広い視点での紹介がなされている。序論だけで80ページ弱もあり、これだけで一つの本にできるような豊富な内容で、著者の蛾類への幅広い愛が伝わってくる。その後、各分類群について解説する構成となっている。最も原始的なコバネガ科から派生的な大蛾類まで網羅し、掲載されることの少ないさまざまな分類群の生態写真も多数掲載しており、初学者から専門家まで広く楽しむことができる。一方で、著者がアメリカ在住ということもあり、紹介されている分類群や主な属などの内容は、アメリカやその周辺地域の蛾類を意識した内容の部分もあった。そこは、日本の蛾類相に詳しい方には多少違和感を覚えるかもしれないが、むしろ日本の蛾類相との違いを意識しながら、世界の蛾類について学べる点で魅力といえる。

近年、日本語の昆虫関連の教科書や英語の書籍の日本語訳版などが次々と出版されている。日本における蛾類に関する教科書といえば、那須義次博士らによる『日本の鱗翅類』などが挙げられ、今回の翻訳監修でも大いに活用させていただいたが、こういった書籍は現在ではさまざまな理由で入手困難なものも多い。つまり、蛾類全般を概観できるような書籍を入手するのは意外と難しいのが現状である。本書は、専門用語を網羅した辞書のような使い方には不十分かもしれないが、最新の知見に基づいた分類群ごとの形態や生態などの専門的な知識について、ざっくりと全体像を把握できる貴重な一冊であるといえると思う。

2025年春 屋宜禎央・千代田創真

■目次

はじめに

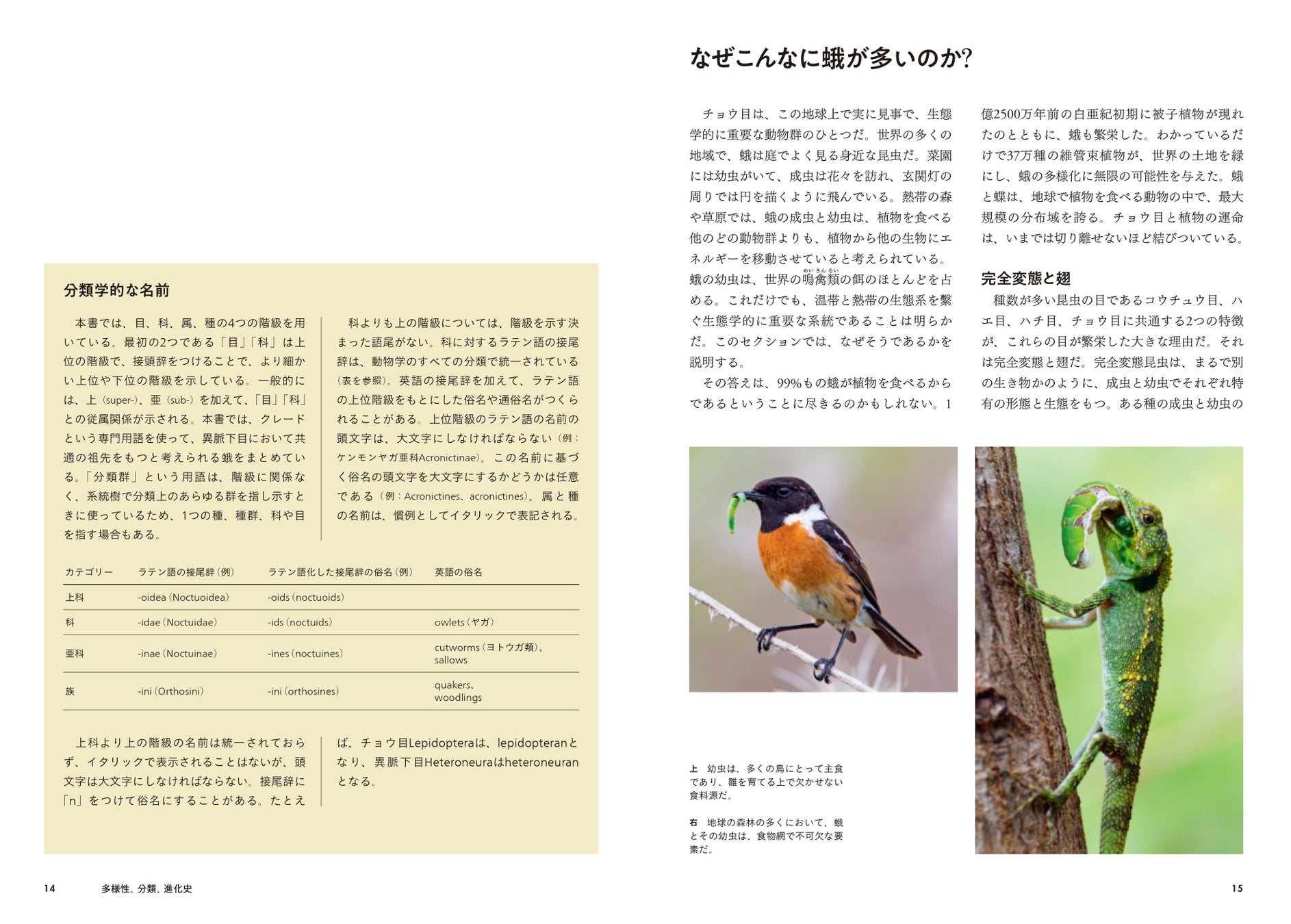

多様性、分類、進化史

多様性/系統と地史

なぜこんなに蛾が多いのか?

完全変態と翅/鱗粉/口吻/夜行性と耳/身を隠す幼虫/絹

外部形態

成虫/幼虫

内部形態

循環器系/神経系

生活環と変態

卵/幼虫/蛹/化性/休眠

感覚受容と発音

視覚/発音/聴覚/味覚/嗅覚とフェロモン

経済的な重要性

絹/害虫としての蛾/人間の食料としての蛾

蛾と植物

二次代謝産物/幼虫の食性と寄主植物への特化/植物のどこを食べるか/送受粉

行動と生態

求愛と交尾/生殖器と性的対立/フェロモン/渡り/昼行性の蛾/分布と生息地/天敵/警告色と擬態

観察

蛾をどうやって探すか/ライトトラップ/糖蜜トラップ

保全

絶滅種と絶滅危惧種/昆虫の減少と直面している脅威/生息地の破壊/光害/気候変動/私たちにできること/再野生化と管理/採集

二門類以外の小蛾類

コバネガ上科:コバネガ科/カウリコバネガ上科:カウリコバネガ科/モグリコバネガ上科:モグリコバネガ科/スイコバネガ上科:スイコバネガ科/ホソコバネガ上科:ホソコバネガ科/ムカシガ上科:ムカシガ科/コウモリガ上科:コウモリガ科/コウモリガモドキ上科:コウモリガモドキ科/モグリチビガ上科:モグリチビガ科/ヒゲナガガ上科:ヒゲナガガ科/ヒゲナガガ上科:ツヤコガ科/ヒゲナガガ上科:マガリガ科/ヒゲナガガ上科:ホソヒゲマガリガ科/ヒロズコガモドキ上科:ヒロズコガモドキ科/ムモンハモグリガ上科:ムモンハモグリガ科

二門類に含まれる小蛾類

ヒロズコガ上科:ミノガ科/ヒロズコガ上科:ヒロズコガ科/ホソガ上科:ホソガ科/ホソガ上科:チビガ科/スガ上科:スガ科/スガ上科:マイコガ科/キバガ上科:ヒロバキバガ科/キバガ上科:マルハキバガ科/キバガ上科:ヒラタマルハキバガ科/キバガ/上科:ヒラタマルハキバガ科:Stenomatinae亜科/キバガ上科:ツツミノガ科/キバガ上科:アカバナキバガ科/キバガ上科:カザリバガ科/キバガ上科:キバガ科/ニジュウシトリバガ上科:ニジュウシトリバガ科/トリバガ上科:トリバガ科/シンクイガ上科:シンクイガ科/ダグラスモグリガ上科:ダグラスモグリガ科/ホソマイコガ上科:ホソマイコガ科/ササベリガ上科:ササベリガ科/メスハリオガ上科:メスハリオガ科/ニセハマキガ上科:ニセハマキガ科/ハマキモドキガ上科:ハマキモドキガ科/ネムスガ上科:ネムスガ科/ハマキガ上科:ハマキガ科/ハマキガ上科:ハマキガ科:ハマキガ亜科/ハマキガ上科:ハマキガ科:ヒメハマキガ亜科/スカシバガ上科:スカシバガ科/ボクトウガ上科:ボクトウガ科/ボクトウガ上科:カストニアガ科/マダラガ上科:セミヤドリガ科/マダラガ上科:スガマダラガ科/マダラガ上科:ダルセライラガ科/マダラガ上科:イラガ科/マダラガ上科:メガロピゲイラガ科/マダラガ上科:リボンマダラガ科/マダラガ上科:マダラガ科/マダラガ上科:マダラガ科:ベニモンマダラ属/マドガ上科:マドガ科/セセリモドキガ上科:セセリモドキガ科/イカリモンガ上科:イカリモンガ科/メイガ上科:メイガ科/メイガ上科:メイガ科:シマメイガ亜科/メイガ上科:メイガ科:マダラメイガ亜科/メイガ上科:ツトガ科/メイガ上科:ツトガ科:ツトガ亜科/メイガ上科:ツトガ科:ミズメイガ亜科/メイガ上科:ツトガ科:ノメイガ亜科とヒゲナガノメイガ亜科/ミマロガ上科:ミマロガ科

大蛾類(大型鱗翅類)

カギバガ上科:カギバガ科/カレハガ上科:カレハガ科/カイコガ上科:Apatelodidae科/カイコガ上科:オビガ科/カイコガ上科:イボタガ科/カイコガ上科:アンテラガ科/カイコガ上科:カバガ科/カイコガ上科:カイコガ科/カイコガ上科:ヤママユガ科/カイコガ上科:ヤママユガ科:ヤママユガ亜科/カイコガ上科:ヤママユガ科:Ceratocampinae亜科/カイコガ上科:ヤママユガ科:Arsenurinae亜科/カイコガ上科:ヤママユガ科:Hemileucinae亜科/カイコガ上科:スズメガ科/カイコガ上科:スズメガ科:スズメガ亜科/カイコガ上科:スズメガ科:ウチスズメ亜科/カイコガ上科:スズメガ科:ホウジャク亜科/シャクガ上科:ニセツバメガ科/シャクガ上科:シャクガ科/シャクガ上科:シャクガ科:アオシャク亜科/シャクガ上科:シャクガ科:エダシャク亜科/シャクガ上科:シャクガ科:ナミシャク亜科/シャクガ上科:シャクガ科:ヒメシャク亜科/シャクガ上科:ツバメガ科/シャクガ上科:ツバメガ科:オオツバメガ亜科/シャクガ上科:ツバメガ科:フタオガ亜科/ヤガ上科:シャチホコガ科/ヤガ上科:コブガ科/ヤガ上科:ヤガ科/ヤガ上科:ヤガ科:モンヤガ亜科/ヤガ上科:ヤガ科:キンウワバ亜科/ヤガ上科:ヤガ科:タバコガ亜科/ヤガ上科:トモエガ科/ヤガ上科:トモエガ科:クルマアツバ亜科/ヤガ上科:トモエガ科:ドクガ亜科/ヤガ上科:トモエガ科:ヒトリガ亜科/ヤガ上科:トモエガ科:ヒトリガ亜科:ヒトリガ族/ヤガ上科:トモエガ科:ヒトリガ亜科:コケガ族/ヤガ上科:トモエガ科:ヒトリガ亜科:カノコガ族/ヤガ上科:トモエガ科:トモエガ亜科/ヤガ上科:トモエガ科:エグリバ亜科

おわりに 6度目の大量絶滅、自然、そして蛾

用語解説/日本語版監修にあたって/参考文献/索引/謝辞/図版出典

■本文より

■著者紹介

デイヴィッド・L・ワグナー(David L. Wagner)

昆虫学者。米コネチカット大学にて生態学と進化生物学の教鞭をとる。チョウ目の自然史や系統分類などを主な研究テーマとし、近年は、世界的な昆虫減少がもたらすさまざまな影響について関心を持っている。ミツバチ、トンボ、昆虫の行動や生態についてなど幅広いテーマの著作があり、これまでに9冊の著書と230報以上の論文を発表。なかでもCaterpillars of Eastern North Americaは、2006年、ナショナル・アウトドア・ブック・アワードを受賞した。

■日本語版監修者紹介

屋宜禎央(やぎ・さだひさ)

九州大学大学院農学研究院資源生物科学部門助教。主にモグリチビガ科などの、幼虫が葉に潜って生活する潜葉性小蛾類の分類学的研究を行っている。分担執筆に『学研の図鑑LIVE 昆虫 新版』(Gakken)がある他、論文、講演など多数。

千代田創真(ちよだ・そうま)

東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所博士課程。分担執筆に『学研の図鑑LIVE 昆虫 新版』(Gakken)がある。「トトロの森」での観察会講師などの活動を行っている。日本蛾類学会会員。

■訳者紹介

矢能千秋(やのう・ちあき)

翻訳者。訳書に、ウィルソン『世界のミツバチ・ハナバチ百科図鑑』(共訳)、DK編『生命のつながりとしくみ図鑑』、ギャロッド『きみがまだ知らないティラノサウルス』などがある。

■書誌情報

書名:世界の蛾

(原題:Moths of The World)

著者:デイヴィッド・L・ワグナー

日本語版監修:屋宜禎央、千代田創真

訳者:矢能千秋

仕様:B5変型判(240×168ミリ)/上製・角背/本文240ページ/オールカラー

初版発売日:2025年9月29日

定価:6930円(本体6300円) ISBN:978-4-309-25479-1

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309254791/

出版社:河出書房新社

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像