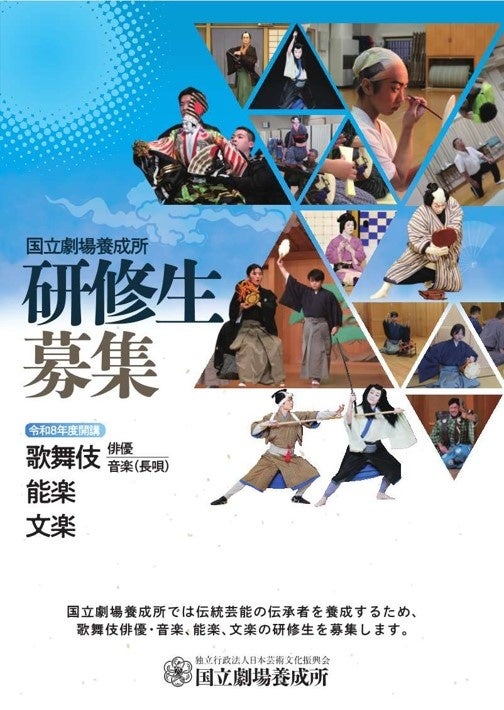

【国立劇場養成所】令和8年度研修生募集の応募受付を開始しました!

国立劇場養成所は、我が国の文化的財産である伝統芸能を保存、振興するため、その技芸を伝承する人材を育成する養成機関です。

この度、国⽴劇場養成所では、令和8年度研修生(第31期歌舞伎俳優研修生、第11期歌舞伎音楽(長唄)研修生、第13期能楽(三役)研修生、第35期文楽研修生)を募集いたします。

日本の伝統芸能を未来へつなげていくために、意欲ある皆様のご応募をお待ちしております。

プレスリリースはこちらから

d47048-1051-4354ead68475451852b5a67c6f857e84.pdf国立劇場養成所 令和8年度研修生募集 概要

【第31期 歌舞伎俳優研修】

日本を代表する演劇である歌舞伎の俳優を目指します。

研修課程では、歌舞伎特有の演技、立廻り・とんぼ、日本舞踊を中心に、義太夫節、長唄、鳴物等の歌舞伎音楽の初歩を学ぶ機会を設け、歌舞伎俳優としての基盤作りに目標を置いたカリキュラムを実施しています。

<応募資格>

中学校卒業(卒業見込みを含む)以上の男子で、原則として年齢23歳以下の方。経験不問。

<研修期間>

令和8年4月から令和10年3月までの2年間

<研修場所>

国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町)

<募集期間>

令和7年10月1日(水)から令和8年1月30日(金)まで

<選考日>

令和8年2月から3月(予定)

【第11期 歌舞伎音楽(長唄)研修】

歌舞伎音楽としての長唄は、御簾内(下座)と呼ばれる場所で演奏する黒御簾音楽と呼ばれ、心理描写や情景などを唄と三味線で表現します。また、所作事(舞踊劇)では、鳴物とともに舞台上で演奏することもあります。

研修課程では、長唄と三味線、黒御簾音楽の演奏法を学び、歌舞伎音楽の長唄演奏者に必要な技芸や知識を習得します。

<応募資格>

中学校卒業(卒業見込みを含む)以上の男子で、原則として年齢23歳以下の方。経験不問。

<研修期間>

令和8年4月から令和11年3月までの3年間

<研修場所>

国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町)

<募集期間>

令和7年10月1日(水)から令和8年1月30日(金)まで

<選考日>

令和8年2月から3月(予定)

【第13期 能楽(三役)研修】

「能楽」とは、「能」と「狂言」を合わせた総称です。室町時代に観阿弥・世阿弥が大成後、650年以上の長きにわたってその芸が引き継がれてきました。

能の主役(シテ)の相手役を演じる「ワキ方」、能楽の音楽である囃子をつとめる「囃子方」、狂言を演じる「狂言方」という三つの役方(能楽三役)の研修を行っています。

研修には、能楽の基本を学ぶ基礎研修課程と、より実践的な専門研修課程があります。初年度に適性審査に合格すると、各専門の役方に分かれて技芸を習得します。

<応募資格>

中学校卒業(卒業見込みを含む)以上で、原則として年齢23歳以下の方。経験不問。

<研修期間>

令和8年4月から令和14年3月までの6年間

(基礎研修課程3年、専門研修課程3年)

<研修場所>

国立能楽堂(東京都渋谷区千駄ヶ谷)

<募集期間>

令和7年10月1日(水)から令和8年1月30日(金)まで

<選考日>

令和8年2月から3月(予定)

【第35期 文楽研修】

人形浄瑠璃文楽は、太夫の語りと三味線弾き、人形遣いの三業が心をあわせて一つの舞台を作り上げる総合芸術で、江戸時代初期に大阪で生まれ、いつの時代も変わらぬ人間の情を舞台で表現してきました。

研修課程では、文楽への理解を深めるため、まず研修生全員が太夫、三味線、人形の基本を学び、適性審査の後、各専攻に分かれます。太夫は義太夫節独特の発声法や表現法を、三味線は基本奏法や音色による感情表現を、人形は人形遣いの出発点である足遣いを中心に習得します。

<応募資格>

中学校卒業(卒業見込みを含む)以上の男子で、原則として年齢23歳以下の方。経験不問。

<研修期間>

令和8年4月から令和10年3月までの2年間

<研修場所>

国立文楽劇場(大阪府大阪市中央区日本橋)

※文楽東京公演時には東京で研修を行います。

<募集期間>

令和7年10月1日(水)から令和8年1月16日(金)まで

<選考日>

令和8年1月下旬(予定)

【応募方法】

下記①~⑥を受付締切日までに持参または郵送にてご提出ください(期日必着)。

①受験願書(所定用紙、本人自署のこと)

②履歴書(所定用紙、本人自署の上、3か月以内に撮影した写真を貼付のこと)

③同意書(所定用紙、保証人自署のこと)

④住民票(発行日から3か月以内のもの)

⑤健康診断書(発行日から3か月以内のもの。用紙は医療機関・保健所等で使用しているもので可)

⑥写真2枚(縦4cm×横3cm。3か月以内に撮影したもので履歴書貼付と同じもの)

※所定用紙および応募詳細は下記URLからご確認いただけます。

https://www.ntj.jac.go.jp/training/trainee.html

【応募書類提出先・お問い合わせ】

・歌舞伎俳優研修、歌舞伎音楽(長唄)研修

国立劇場養成所 歌舞伎・大衆芸能研修課

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1

国立オリンピック記念青少年総合センター内 カルチャー棟3階

TEL :03-3265-7105(直通)※10〜18時、⼟・⽇・祝⽇を除く

MAIL:kokuritsu-boshu@ntj.jac.go.jp

・能楽(三役)研修

国立劇場養成所 能楽研修課

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目18番1号 国立能楽堂内

TEL :03-3423-1483(直通)※10〜18時、⼟・⽇・祝⽇を除く

MAIL:nohgaku3yaku@ntj.jac.go.jp

・文楽研修

国立劇場養成所 文楽研修課

〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号 国立文楽劇場内

TEL :06-6212-5529(直通)※10〜18時、⼟・⽇・祝⽇を除く

MAIL:bunraku2021@ntj.jac.go.jp

国立劇場養成所の特長

・受講料無料

国立劇場養成所の研修では、受講料は無料です。テキストや研修に必要な楽器や小道具類もすべて国立劇場養成所が用意いたします。

・各ジャンルの舞台で大活躍する第一級の講師陣

国立劇場養成所の講師陣は、各ジャンルの舞台で活躍する一線級の実演家たちです。豊富な知識や舞台経験を活かし、実演家としての基礎を徹底的に伝授いたします。

・豊富な部外研修、プロとしての心構えを磨く楽屋実習と舞台実習、研修成果を披露する研修発表会

通常の研修だけではなく、日本芸術文化振興会主催公演や歌舞伎座など他劇場公演の見学、演目ゆかりの地に赴く部外研修、公演中の楽屋でマナーや行儀を学ぶ楽屋実習、実際の舞台に演者として出演する舞台実習など、様々な機会を通して、プロの実演家としての心構えを磨いていきます。また、日頃の研修の成果をお客様の前で披露する「研修発表会」を実施します。さらに、各コース最終年次には、研修の集大成となる「研修修了発表会」を開催します。

これら様々な研修・実習の経験を経て、プロの世界へ進んでいきます。

・伝統芸能伝承奨励費貸与制度

研修生には伝統芸能伝承奨励費を毎月貸与する制度があります(申込は任意)。奨励費は返還義務がありますが、研修修了後、プロの実演家として一定期間従事した場合に、返還を免除されます。

・宿舎、住宅費補助金

遠隔地からの研修生は、宿舎に入居することができます(有料・審査有)。

空室がない場合は住宅費補助金を給付します。

国立劇場養成所について

独立行政法人日本芸術文化振興会では、昭和 45(1970)年の歌舞伎俳優研修を皮切りに、文楽、歌舞伎音楽(竹本・鳴物・長唄)、大衆芸能(寄席囃子・太神楽)、能楽(三役)の研修を実施しており、伝統芸能に携わる実演家を数多く輩出してまいりました。

令和 5(2023)年、半蔵門の国立劇場・国立演芸場、千駄ヶ谷の国立能楽堂、大阪市の国立文楽劇場で行われていた養成事業を横断的に管轄する「国立劇場伝統芸能伝承者養成所」を設置し、伝統芸能伝承者の安定的な確保のため、日本の伝統芸能の普及、養成事業の広報、研修生や研修修了者が安心して活躍できる環境の整備など、逐次事業の充実を図っています。令和7(2025)年、「国立劇場養成所」に改称いたしました。

※再整備による国立劇場閉場後、国立劇場・国立演芸場所管である養成事業は、渋谷区代々木神園町にある国立オリンピック記念青少年総合センターにて、継続して行っています。

☆詳細は、国立劇場養成所HPをご確認ください。

https://www.ntj.jac.go.jp/training.html

☆YouTubeチャンネルを開設いたしました。各研修のご紹介などをご覧いただけます。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像