大河ドラマ「べらぼう」考証者が蔦屋重三郎の本づくりに迫る!『「蔦重版」の世界 江戸庶民は何に熱狂したか』発売

江戸のベストセラーはこうして生まれた

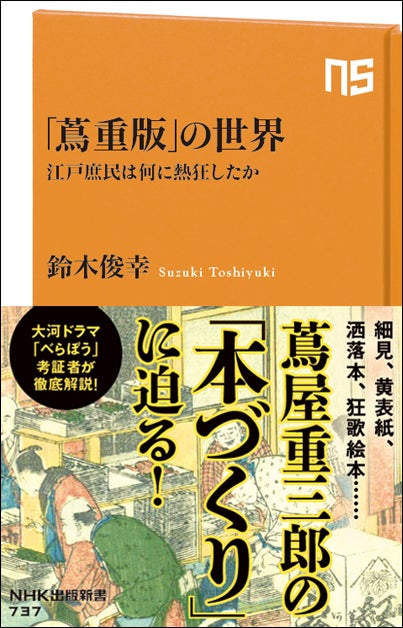

NHK出版新書『「蔦重版」の世界 江戸庶民は何に熱狂したか』が2月10日にNHK出版から発売されました。

細見、黄表紙、洒落本、狂歌絵本……。蔦屋重三郎は、いかに江戸最先端の流行を捉え、庶民から熱狂的な支持を得たのでしょうか。喜多川歌麿、山東京伝、大田南畝らとどのような本づくりを行ったのか? 江戸文化・風俗に与えた影響とは? 大河ドラマ「べらぼう」考証者で蔦重研究の第一人者である鈴木俊幸が、具体的な出版物を一つひとつ挙げながら、「蔦重版」の真髄を解説します。

最先端の流行を創り出した「蔦重版」

蔦屋重三郎の発想と足跡を捉えるためには、彼の関与した出版物を追いかけていくのが一番有効な方法であろうし、ほとんどそれしかない。

彼の手掛けた出版物は、彼が生きていた時代の文化の大きな一角を占める。恋川春町や朋誠堂喜三二の黄表紙、大田南畝(狂名四方赤良)を中心とした狂歌の世界から生まれた狂歌本、山東京伝の洒落本、また喜多川歌麿の美人絵や絵本、また写楽の役者絵。すべてこの時代の文化を語る際に欠かすことの出来ないものたちである。

まずはどっぷりと蔦重ワールドにはまってみよう。はまった水底に、泉下の蔦重のにんまりした顔を拝めるかもしれない。

(本書「はじめに」より抜粋)

■『「蔦重版」の世界 江戸庶民は何に熱狂したか』目次

はじめに

第一部 吉原の本屋として

第一章 吉原細見と遊女評判記

第二章 戯作の名手、朋誠堂喜三二

第三章 富本正本・稽古本の隆盛

第四章 黄表紙と往来物

第二部 日本橋への進出

第五章 狂歌界の御用摺物所へ

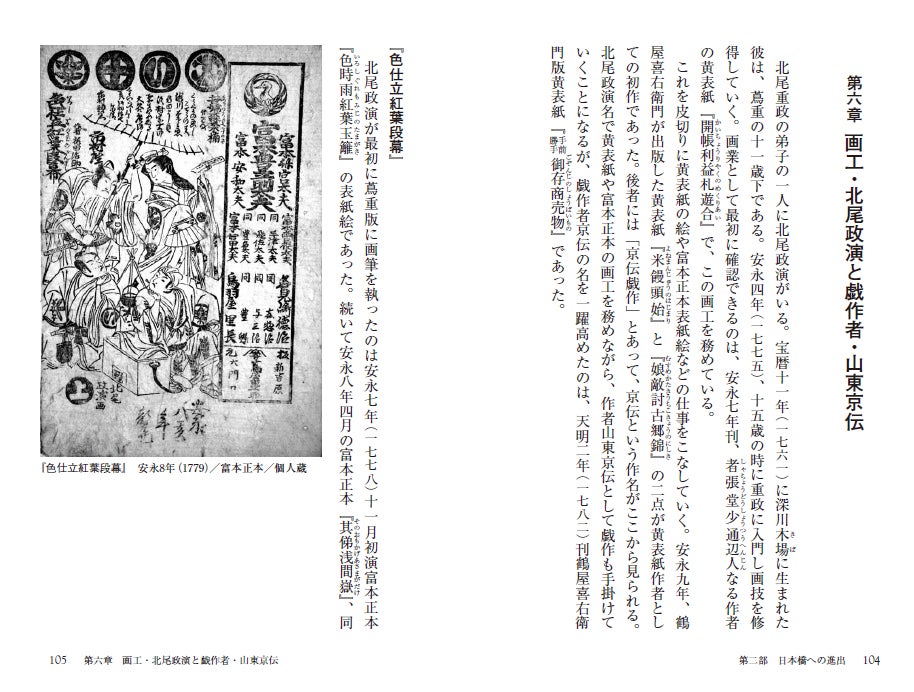

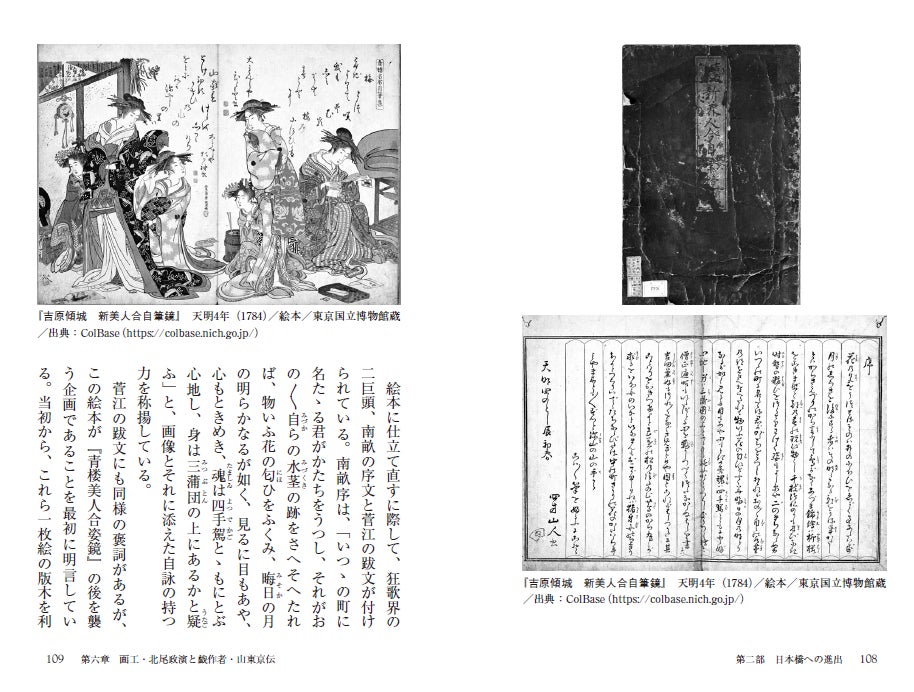

第六章 画工・北尾政演と戯作者・山東京伝

第七章 天明文化の到達点

第三部 江戸から全国へ

第八章 寛政の改革と軌道修正

第九章 和学書需要の高まり

第十章 江戸時代後期への助走

おわりに

蔦屋重三郎が手がけた出版物の数々を画像付きで解説。蔦重の足跡と、江戸人が愛した文化・風俗を生き生きと捉えます。

■著者

鈴木俊幸(すずき・としゆき)

1956年、北海道生まれ。中央大学文学部教授。専門は日本近世文学、書籍文化史。中央大学文学部国文学専攻卒業、同大学大学院博士課程単位取得満期退学。著書に『本の江戸文化講義』(KADOKAWA)、『蔦屋重三郎』(平凡社新書)、『書籍流通史料論 序説』(勉誠出版)など。

■商品情報

NHK出版新書737『「蔦重版」の世界 江戸庶民は何に熱狂したか』

鈴木俊幸 著

2025年2月10日発売

ISBN:978-4-14-088737-0

定価968円(税込)新書判 224ページ

ECサイト:https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887372025.html

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像