JR東日本グループのさらなる飛躍に向けた新たな組織と働き方~事業運営体制と人事・賃金制度の「当たり前」を超えていきます~

〇JR東日本グループは、コロナ禍を経て経営環境がさらに急激に変化する今こそ、かつてない高みをめざして勇ましく翔びたつ時と捉え、「変革2027」に代わる新グループ経営ビジョンを2025年夏に発表します。

〇新ビジョンの実現に向けて、会社発足以来維持してきた国鉄時代に由来する事業運営体制と人事・賃金制度について抜本的に見直すとともに、社員の働き方を大胆に改革し、JR東日本グループの「新しい時代」を切り拓いていきます。

〇これらにより、今まで以上に地域の実情やニーズに密着したスピード感のある事業運営をめざし、安全レベルのさらなる向上とお客さまや地域の皆さまのご期待にお応えした品質の高いサービスの創造を実現していきます。

あわせて、活躍フィールドを拡大し、社員一人ひとりがグループ経営の「主役」として、今まで以上に成長と働きがいを実感できるようにすることで、社員と会社のエンゲージメントを高めていきます。

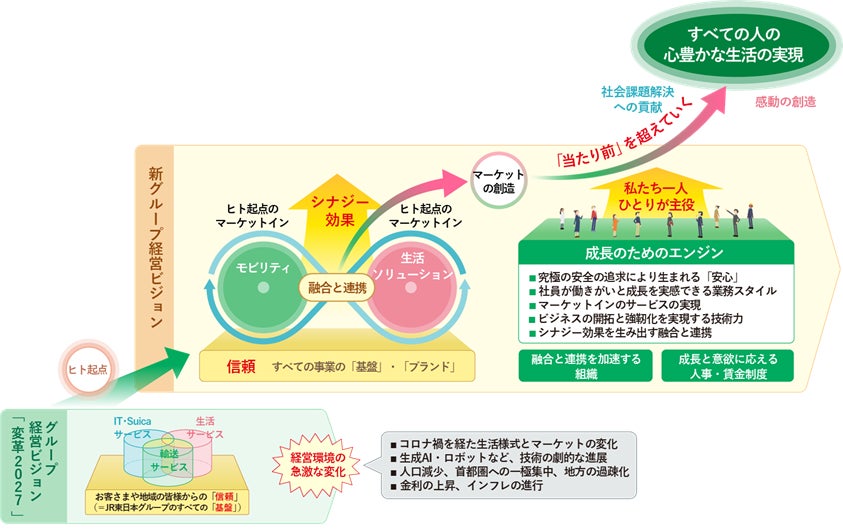

1.新グループ経営ビジョンの全体像

鉄道を中心としたモビリティと生活ソリューションの二軸によって支えられる強靭な経営構造を構築することで、これまでにない発想と戦略により新たなマーケットを創造して、お客さまや地域の皆さまに「安心」と「感動」をお届けし、すべての人の心豊かな生活の実現をめざします。

2.事業運営体制が大きく変わります

(1)これからの事業運営体制

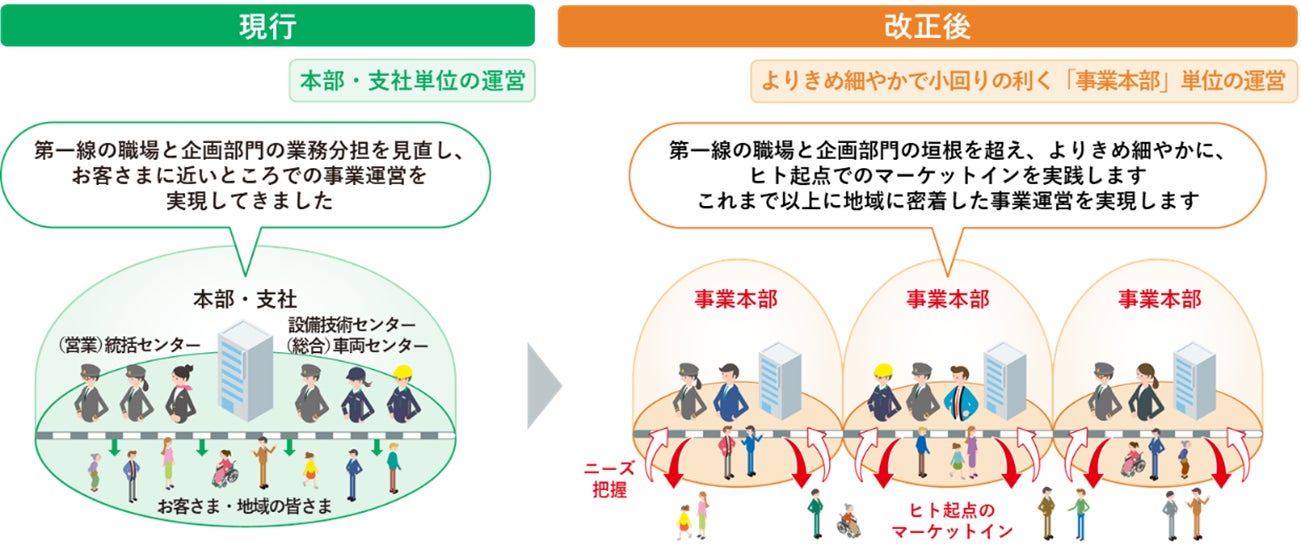

国鉄時代に由来する都県の行政単位を基本としたエリア区分や第一線の職場、本部・支社、本社による3層構造といったこれまでの「当たり前」を超えていきます。

(2)概要

1.事業運営エリアの「当たり前」を超えていきます。

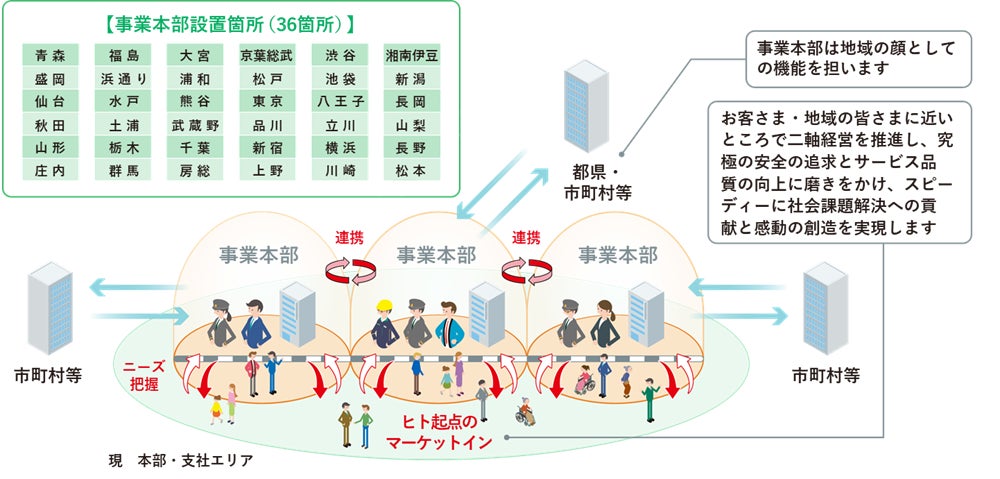

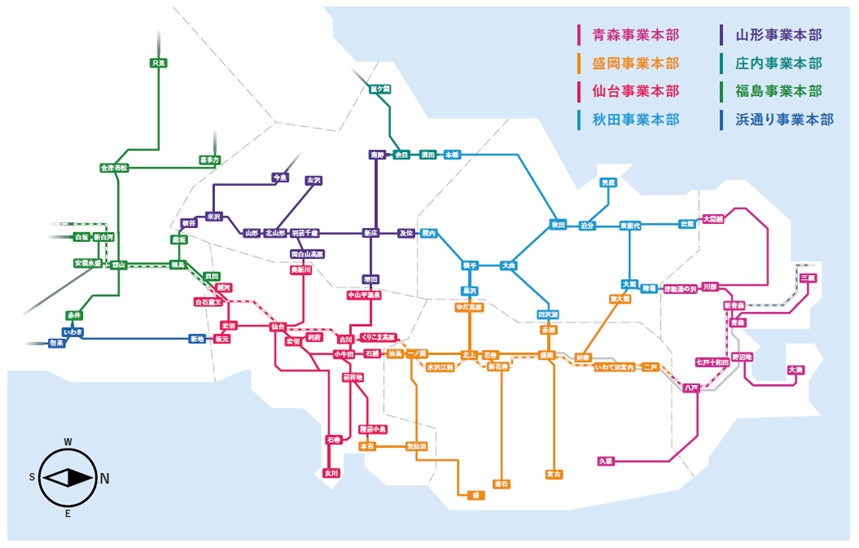

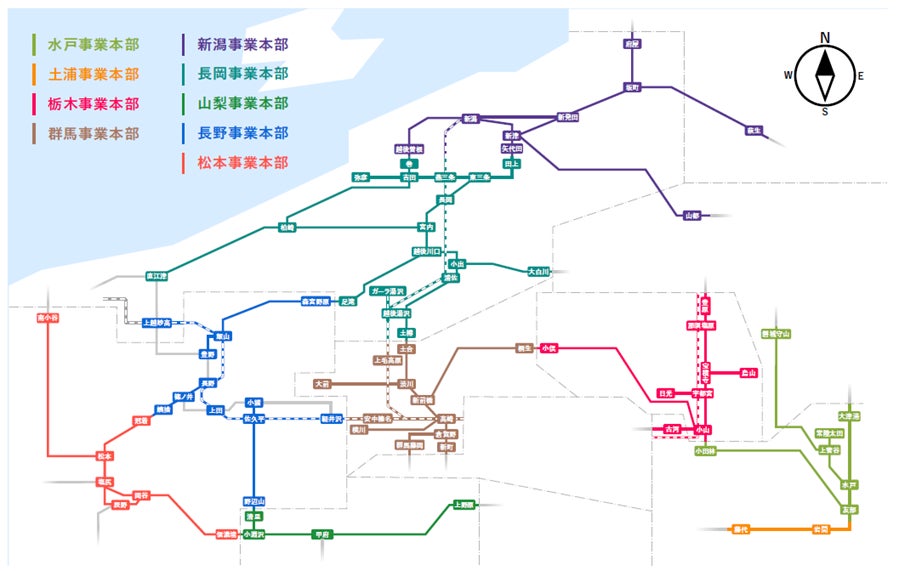

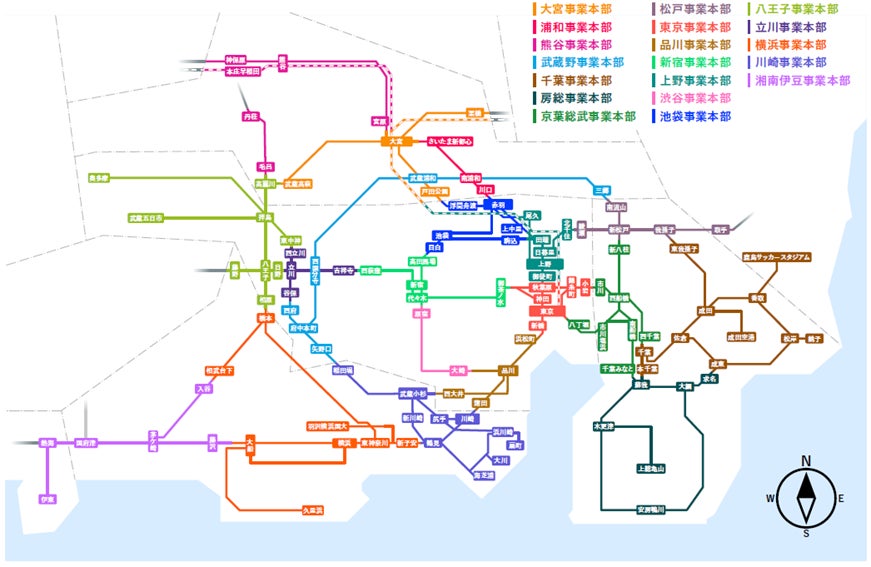

これまでの2本部・10支社から、それぞれの地域のマーケットやお客さまのご利用状況などを踏まえた36の事業本部での事業運営体制に改正します。

2.現業・非現業というこれまでの働き方の「当たり前」を超えていきます。

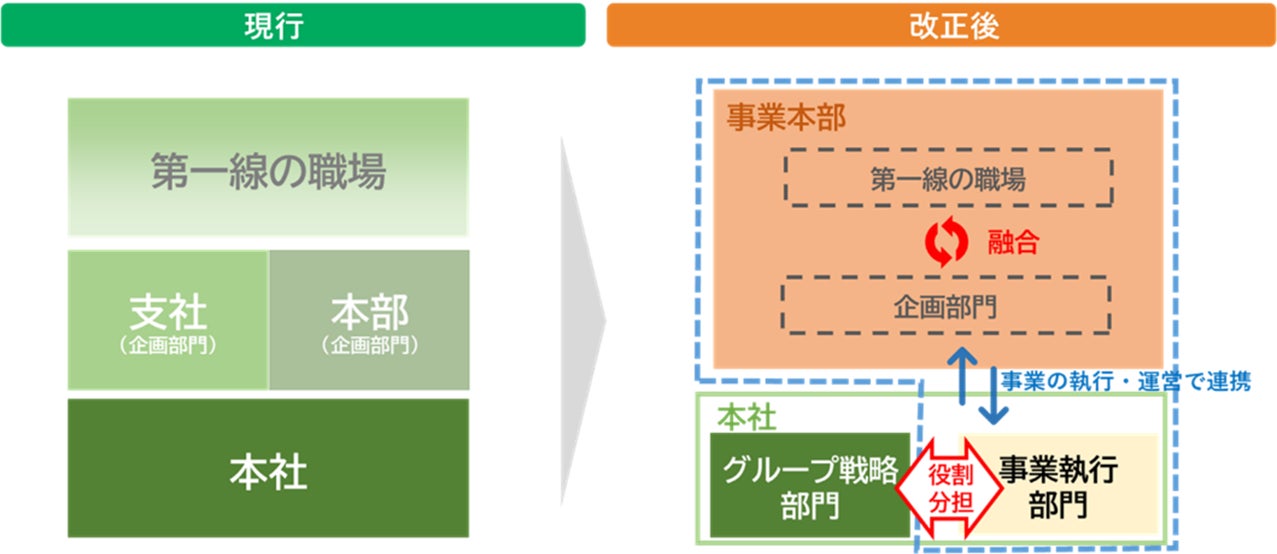

第一線の職場、本部・支社、本社の3層の組織構造から、本部・支社を無くし、第一線の職場と本部・支社を融合した事業本部と本社の2層構造とし、事業本部がそれぞれの管轄エリアの経営の基本単位となります。これにより、これまでの現業・非現業という働き方の「当たり前」を超えていきます。

※組織図は別紙1、各事業本部の管轄エリアは別紙2に示します。

(3)事業運営体制の改正で実現すること

今回の改正で、本社はグループ全体の事業戦略策定を担う部門(グループ戦略部門)と事業運営を担う部門(事業執行部門)に機能を分化させます。事業本部がそれぞれの管轄エリアの経営の基本単位となり、日々の鉄道オペレーションやサービス品質の向上、地域の課題解決に向けて取り組み、本社の事業執行部門がこれをサポートする体制となります。

・安全については、本社のグループ戦略部門が、鉄道を中心としたモビリティと生活ソリューション全体の多面的かつ中長期的観点での安全戦略を策定・推進していきます。一方、日々のオペレーションにおける具体的な安全施策等は各事業本部が本社の事業執行部門と輸送の実態を踏まえて連携して担うことになります。これにより、経営のトッププライオリティーである「究極の安全」の追求のさらなるレベルアップを実現していきます。

また、台風などの大規模な自然災害や輸送障害等の発生時の対応は、これまでどおり対象箇所を管轄する輸送等の指令単位で安全・安定輸送の確保を統轄しますが、お客さま救済など地域の状況を踏まえた対応については、事業本部が相互に連携し、機動的に対応することになります。

・商品やサービスの品質向上については、それぞれの事業本部がマーケットニーズやお客さまのご利用状況を踏まえ、スピーディーかつ、きめ細かく実現していくことになります。

・自治体等の地域の皆さまとの窓口となる広聴機能は、36の事業本部が担い、より地域の皆さまの近くで地域共創等を推進していくことになります。

・各事業本部が経営の基本単位となることで、そこに働く社員の活躍フィールドをさらに拡大させ、社員自らの意欲や能力を最大限に発揮できるようにすることで、社員の働きがいと成長と、グループの持続的な成長を実現します。

3.人事・賃金制度が大きく変わります

(1)これからの人事・賃金制度

社員の就労に対する価値観の変化やライフスタイルの多様化を踏まえ、国鉄由来の人事・賃金制度を抜本的に改正し、社員一人ひとりの業務への取組みと成長、そしてその成果をしっかり賃金に反映できるようにするなど、社員の果敢なチャレンジ意欲を強く後押ししていきます。

(2)概要

1.毎年度一律の昇給額を支給する「定期昇給」など、賃金制度の「当たり前」を超えていきます。

社員の成長がグループの発展につながるという考え方のもと、基本給を「職務能力給」と改めます。職務能力給では、昇給額を職責に応じて6つに区分し、1年間の社員の業務への取組みと成長、その成果をきめ細かく昇給に反映できるようにし、社員一人ひとりのチャレンジ意欲に応えていきます。

例)主務職社員の昇給の場合:500円刻みで3,000円~5,500円の6区分

その上で、業務に資する資格の取得も、社員の能力の伸長につながるという考えのもと、一時的な手当ではなく職務能力給の加算により対応します。

例)技術士、電気主任技術者(一種)不動産鑑定士など 15,000円を加算

土木施工管理技士(一級)、電気主任技術者(二種)など 5,000円を加算

また、輸送の安全・安定や高いサービス品質は関係するすべての社員により創り上げられるものであることから、鉄道事業を担う社員それぞれが職場で担う役割を踏まえた手当(業務手当)を新設し、これまでには手当の対象となっていなかった業務にも支給していきます。さらに、職場の所在地により支給してきた国鉄由来の都市手当等を見直し、居住地基準の住宅等手当を新設します。あわせて、初任給の引上げを実施します。

例)大卒総合職初任給 27万5,300円⇒30万円(東京都在住の場合)

大卒地域総合職初任給 26万5,755円→28万5,000円( 〃 )

2.鉄道業務での泊まりや夜間作業など、不規則勤務という「当たり前」を超えていきます。

今後は必ずしも不規則勤務を前提としない日勤を基本とした勤務体制への移行を目指していきますが、その中でも残る不規則勤務については、社員の業務負担を踏まえた特別の手当を新設し、対象の勤務に従事する社員に応えていきます。

例)深夜や早朝の勤務に対する特定時間割増手当

夜18時~20時、朝7時~9時の勤務:割増賃金 15/100(新設)

夜20時~22時、朝5時~7時の勤務:割増賃金 30/100(新設)

夜22時~朝5時の勤務:割増賃金 45/100(現在は40/100)

3.「仕事に合わせたライフスタイル」という「当たり前」を超えていきます。

事業運営体制の改正を踏まえ、職種ごとに異なっていた労働時間・休日数を統一のうえ、年間の所定労働時間を短縮します。

例)駅業務の場合

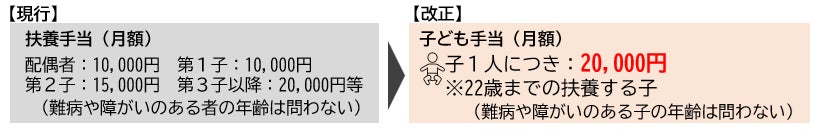

また、社員の就労観の変化を踏まえ遠距離の転勤に対する手当(現勤務箇所から新勤務箇所までの距離が100kmある場合、30万円の一時金を支給)の新設や、扶養手当を見直して子育てにより重きを置いた手当を新設することで、多様なライフスタイルを支えます。

【子育てを支援する手当への見直し】

あわせて、会社発足時から引き継がれてきた国鉄由来の退職一時金制度を廃止し、企業型確定拠出年金へ移行することで退職手当の水準を充実させます。

さらに、定年退職年齢を65歳に引き上げるとともに、65歳以降就労希望のある社員に対し、70歳までの再雇用制度(セカンドキャリアスタッフ制度)を新設します。

4.キャリア形成の「当たり前」を超えていきます。

これまでは職場マネジメントを担う「管理者」を目指すことがメインのステップアップルートでしたが、この「管理者」ルートや、既に運用をスタートさせているジョブ型運用に加え、オペレーションの高度化や技術面での人材育成を担うテクニカルリーダー職、技術サービス企業としての研究・開発を担うフロンティアスタッフ制度等を創設し、複線型の人事運用を拡充することにより社員の多様なキャリア形成を後押ししていきます。

事業運営体制の改正にあわせ、今後は社員が様々なフィールドの業務を担い、仕事を通じた気付きや発意を起点に、お客さまや地域の皆様のニーズに応え感動を創造、お客さまの心に寄り添った質の高いサービスを提供してまいります。また、グループ会社間の垣根を越えた人材の行き来を一層活発化させ、グループ経営を担う人材を育成していきます。

【新たな働き方のイメージ】

4.実施時期(予定)

(1)事業運営体制の改正

2026年7月1日

(2)人事・賃金制度の改正

2026年4月1日(一部、組織の改正にあわせ2026年7月1日)

※本件については、各労働組合に提案を行い、今後労使協議を行ってまいります。

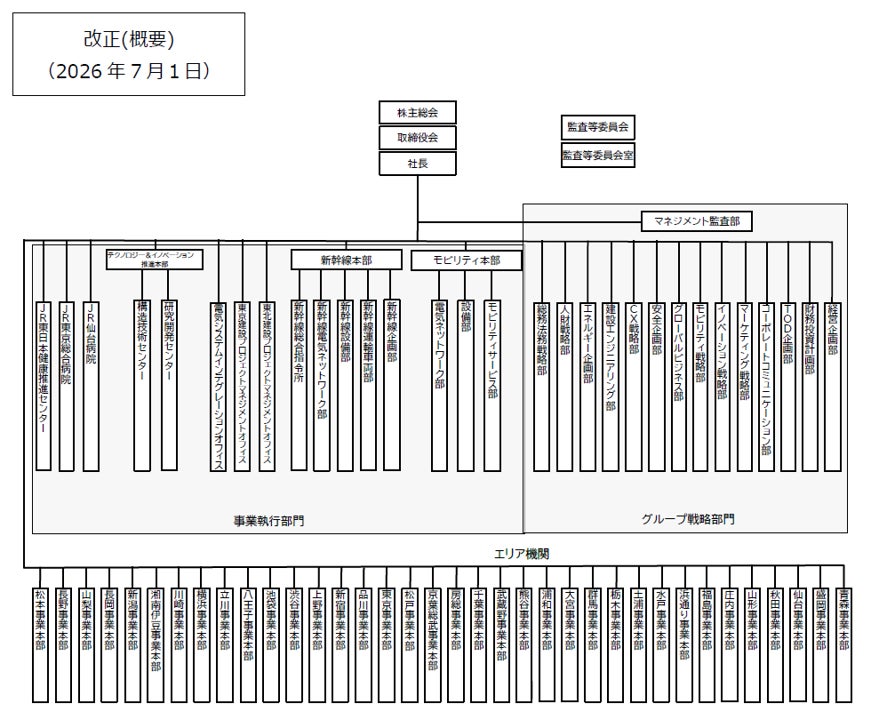

【別紙1】組織図(概要)

※本社は部門・部まで、地方機関は、本部、支社及びオフィスまでの記載としています。

※現行のJR東日本総合研修センターは、人財戦略部内の組織となります。

<補足説明>

・モビリティについては、「モビリティ本部」と「新幹線本部」を新たに創設します。

・技術力の深化と進化をさらに進め、イノベーションや技術サービスによる社会課題への貢献やビジネスの開拓と強靭化が実現できるよう、研究開発センターと構造技術センターを「テクノロジー&イノベーション推進本部」として改正します。

(本社内の各部の名称等の変更)

・品川・大規模プロジェクト推進部門は、鉄道ネットワーク強化、沿線まちづくり及び駅まち一体型まちづくり等を計画する「TOD※企画部」とします。

※ TOD(Transit Oriented Development:公共交通指向型都市開発)

・国際事業本部は、マーケティング本部のグローバルビジネスの業務と融合し、国際的なモビリティ事業と生活ソリューション事業を担う「グローバルビジネス部」とします。

・サービス品質改革部は、グループ全体でお客さま体験価値(Customer eXperience)向上をけん引する「CX戦略部」とします。

・建設工事部は、成長戦略実現に向けた価値を創造する「建設エンジニアリング部」とします。

【別紙2】事業本部の管轄エリア(概要)

〇東北

〇北関東・甲信越

〇首都圏

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像