急速に浸透が進むAIサービス利用者の82%が「不誠実な体験」ーNECが「AI時代に変化する消費者意識調査」を発表

約3人に2人が「便利だが不安」と感じるAI時代において顧客との信頼関係を築く企業競争力の鍵「デジタルエシックス(倫理)」とは

日本電気株式会社(本社:東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO:森田 隆之、以下 NEC)は、SNS、買い物・予約・支払い系サービス、エンタメ・コンテンツ視聴系サービスなどのデジタルを活用したサービスを使用している15歳から74歳の一般消費者1,597人を対象にアンケート調査を実施し、その結果を「AI時代に変化する消費者意識調査」としてまとめ、本日2025年11月27日(木)に公開しました。

■調査結果サマリー

1. AI利便性の光と影―不誠実な体験が生む不信

-

AIは各種サービスのパーソナライズ提案を通じて生活に入り込み、75%の消費者が体験

-

ただし、約3人に2人がAIサービスは「便利だが不安」と回答

2. 「覚醒した顧客※」が変える企業との関係

※デジタル化で企業の活動が「見える化」された時代、製品だけでなく企業の倫理や姿勢の本質を見極めようとし、SNS等で積極的に発言する、新たな影響力を持つ顧客層

-

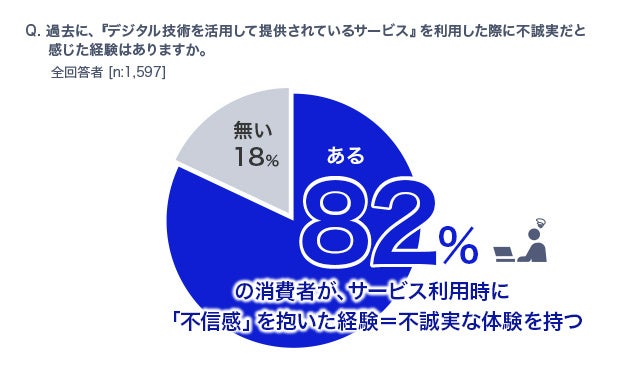

82%の消費者が、サービス利用時に「不信感」を抱いた経験(不誠実な体験)を持つ

-

不信感の原因は「ワナのような設計」と「見えない不安」

-

不信感を持った顧客は「心」が離れ、「行動」で示し、「言葉」で広める「3つの顧客離反プロセス」を引き起こす

3. 信頼を価値に変える―「デジタルエシックス(倫理)」が導く未来

-

「デジタルエシックス(倫理)※」の重要性・必要性への共感は9割以上。

ただし、認知率は1%未満※社会の常識や価値観も踏まえて、人や社会にとって本当に望ましいデジタル利用のあり方を示す規範

-

信頼を寄せた顧客は、企業やブランドの良き理解者となり、熱心な「推奨者」へと変わる

-

ポジティブな体験は持続的成長を支える資産となる

■調査の目的

AIやデジタル技術の進化は、企業と消費者の関係を根本から変えつつあります。便利さの裏で、企業には透明性や説明責任がこれまで以上に求められています。本調査では、消費者が企業の技術活用をどのように受け止め、どのような期待や懸念を抱いているのかを明らかにし、「信頼」が持つ新たな可能性を探ります。

■調査結果

1. AI利便性の光と影―不誠実な体験が生む不信

AIサービスの利用実態

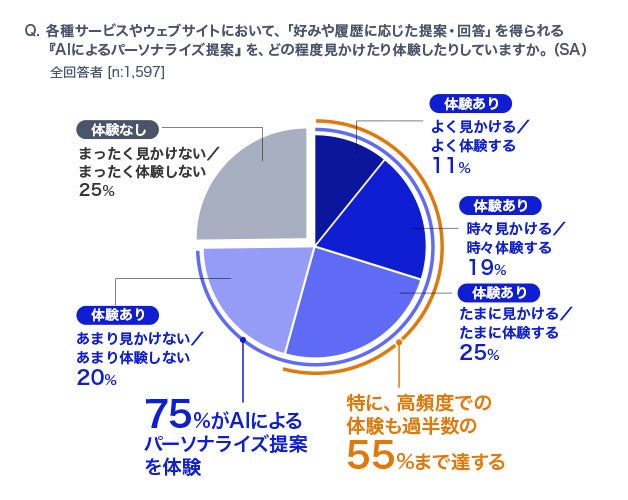

●AIによるパーソナライズ提案を75%が体験。さらに高頻度での体験も過半数の55%。AIサービスが、生活の中に急速に浸透

本調査では、AIによるパーソナライズ提案が75%の人に体験され、高頻度で利用している人も過半数に上ることが明らかになりました。この結果から、AIサービスが、生活の中に急速に浸透していることが伺えます。

AIサービスから受ける印象

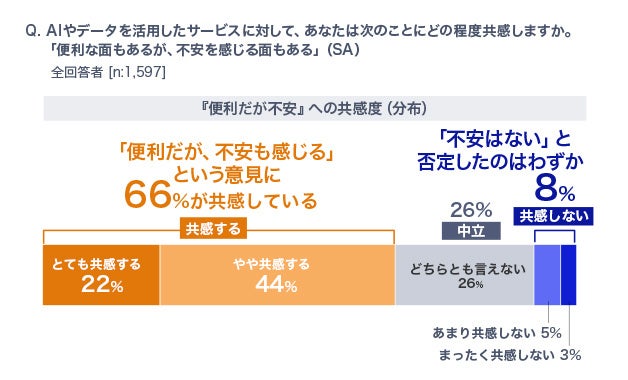

●約3人に2人(66%)が「便利だが不安」と回答。利便性を享受する一方、潜在的なリスクが懸念

利用者が多い一方で、AIの普及が必ずしも好意的に受け止められているわけではなく、約66%が「便利だが不安」と回答しています。利便性を享受する一方で、潜在的なリスクに不安や不信感を抱く人が多い実態が浮き彫りになっています。

2. 「覚醒した顧客」が変える企業との関係

AIサービスから不誠実だと感じた体験

●デジタルがもたらす利便性は、「不信感」と隣り合わせ。原因は、透明性の欠如による「見えない不安」と不親切なUX/UIによる「ワナのような設計」

「不誠実な体験」をした人は82%にのぼり、その原因は透明性の欠如による「見えない不安」と不親切なUX/UIによる「ワナのような設計」です。

|

見えない不安 |

ワナのような設計 |

|

· 誤解を招く表示や誘導(クリック誘導など) · 操作ミスを誘発する画面設計 · 不明瞭な料金体系や追加費用 · 意図的に操作を複雑にして利用者を引き止めようとする · 重要な説明や同意文を見逃しやすい · 自動更新や自動課金の停止が難しい/分かりにくい · 問い合わせ対応が遅い、または不誠実 |

· 何度も広告や案内が出てくる · 自分の情報が知らないところに勝手に渡ってしまう · 意図しない有料サービスに申し込まれてしまう恐れ・不安がある · 個人情報の取り扱いに関して透明性がなく不安 · 利用規約やプライバシーポリシーが難解で理解できない · 退会や解約のやり方がわかりにくい |

消費者の離反プロセス

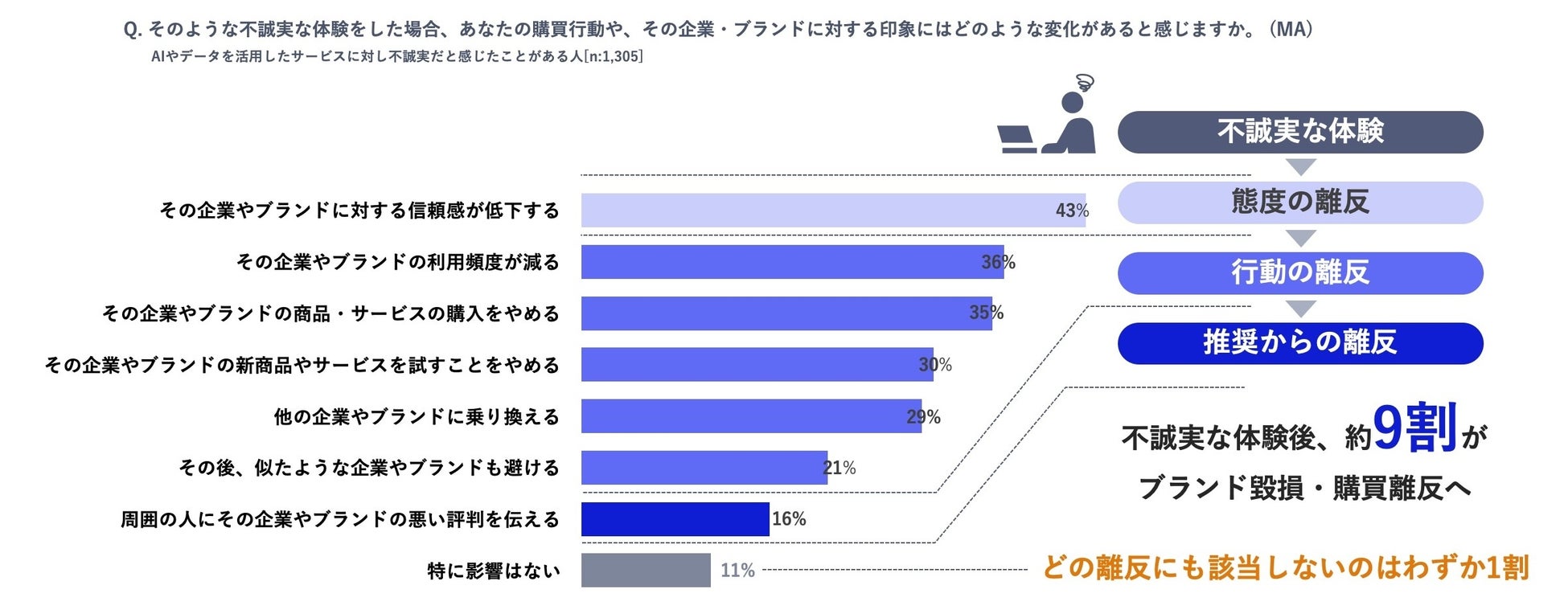

●不誠実な体験をした顧客は、「心」が離れ、「行動」で示し、「言葉」で広めるという「3つの消費者離反プロセス」を引き起こす

不誠実な体験をした顧客の90%は、3つの消費者離反プロセスを引き起こして離反していきます。

【3つの消費者離反プロセス】

|

①心が離れる:態度の離反 |

· ブランドに対し信頼感が低下する |

|

②行動で示し:行動の離反 |

· ブランドの利用頻度が減る · ブランドの商品・サービスの購入をやめる · ブランドの新商品やサービスを試すことをやめる · 他のブランドに乗り換える · その後、似たようなブランドも避ける |

|

③言葉で広める:推奨からの離反 |

· SNS等を用いて、周囲の人にブランドの悪い評判を伝える |

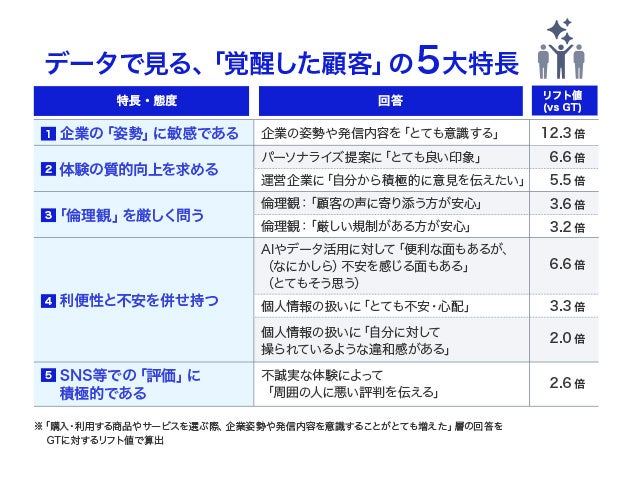

浮かび上がる「覚醒した顧客※」

●「覚醒した顧客※」は、企業の「あり方」を厳しく評価し、SNS等で積極的に発言

「覚醒した顧客※」は、製品だけでなく企業の倫理や姿勢の本質を見極めようとし、SNSなどを通じて積極的に発言し、企業の透明性や倫理的な対応を重視しています。

※デジタル化で企業の活動が「見える化」された時代、製品だけでなく企業の倫理や姿勢の本質を見極めようとし、SNS等で積極的に発言する新たな影響力を持つ顧客層(アンケート内で、購入・利用する商品やサービスを選ぶ際、企業姿勢や発言内容を意識することがとても増えた/やや増えた層[n:507])

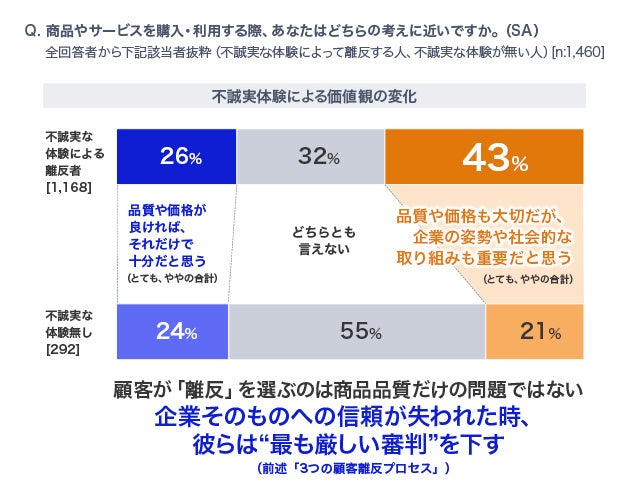

品質の次に来る、新たな競争軸

●商品品質はもはや前提。顧客は、企業の姿勢や社会的な取り組みが信頼に足るかもジャッジ

商品品質だけでなく、企業そのものへの信頼が重視されるようになり、企業の姿勢や発信内容をより厳しく評価する価値観が生まれています。その経験がブランドへの信頼低下や購買離反など、顧客行動に大きな影響を与えています。

こうした背景から、単なる品質競争を超え、企業の姿勢や倫理観が厳しく問われる時代へと移行していることが示唆されています。利便性・品質を追求する企業と、信頼性を評価する消費者の溝を埋めるために、企業側があらかじめ「デジタルエシックス(倫理)※」を重視しておく必要があります。

※社会の常識や価値観も踏まえて、人や社会にとって本当に望ましいデジタル利用のあり方を示す規範。詳細は後述

3. 信頼を価値に変える―「デジタルエシックス(倫理)」が導く未来

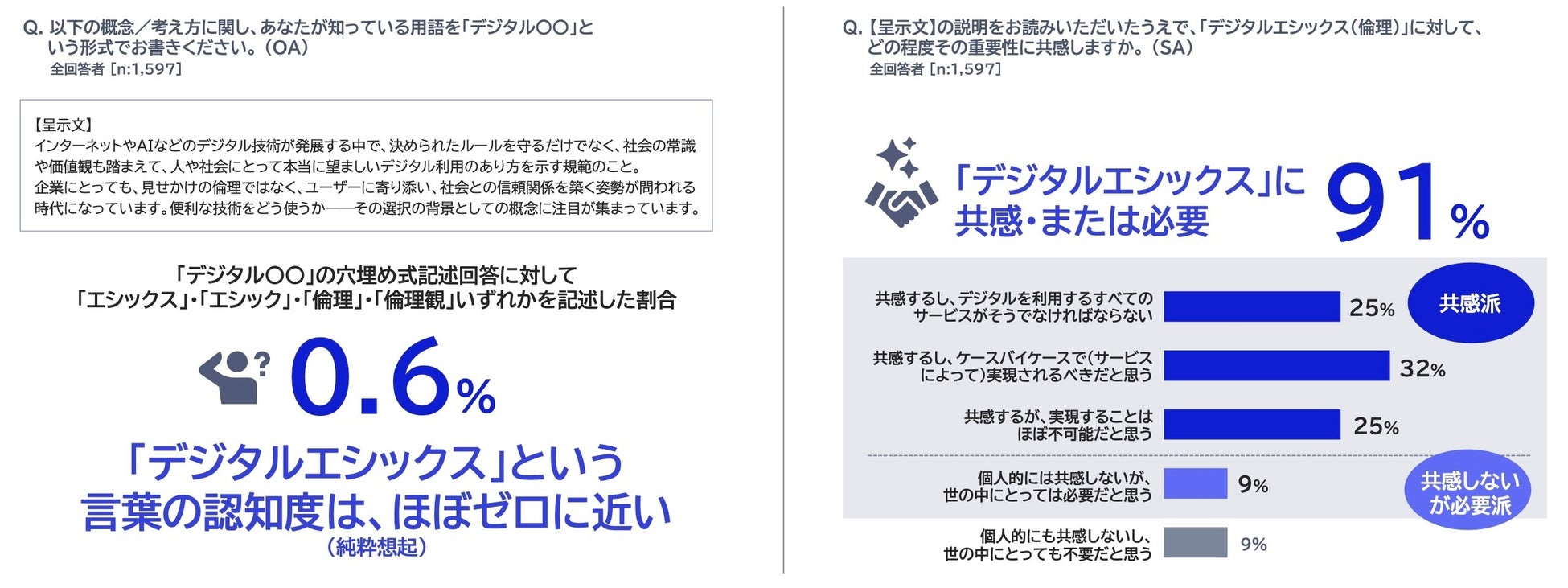

「デジタルエシックス(倫理)」の認知と重要性

●認知率は1%未満。しかし、その重要性に共感または必要と考える層が9割以上に達する

定義を提示して、「デジタルエシックス(倫理)」の言葉の認知度を調査すると、1%未満と極めて低いものの、重要性に共感する人は9割以上という結果となりました。

消費者が重要視しているにもかかわらず、実際に取り組んでいる企業はまだまだ少ない状況です。この大きな需給ギャップが、競合他社との差別化を図る新たなビジネスチャンスとなることが示唆されています。

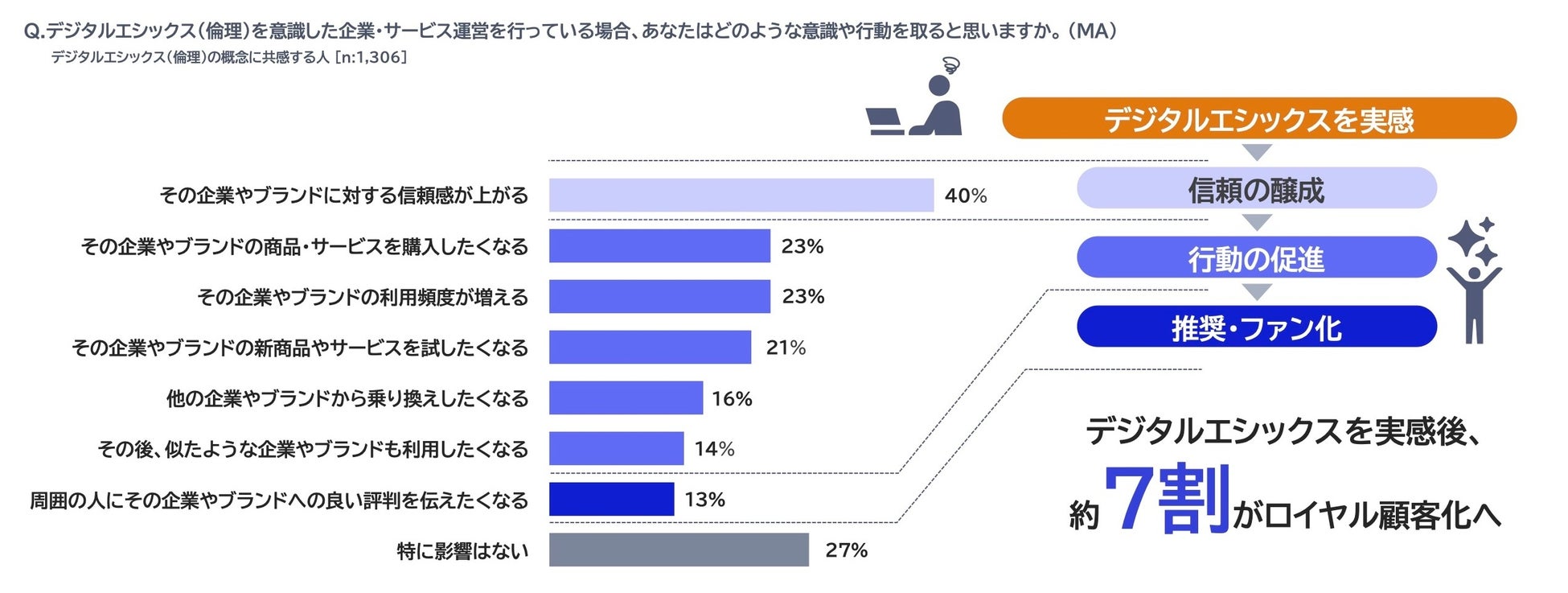

デジタルエシックス(倫理)が購買行動・ブランド選考に与える影響

●信頼を寄せた顧客は、良き理解者となり、熱心な「推奨者」へと。ポジティブな体験は、企業の持続的成長を支える資産となる

企業が信頼を得るためには、法令遵守や透明性といった「守りの倫理」と、顧客に寄り添う「攻めの倫理」の両立が不可欠です。「デジタルエシックス(倫理)」を実践することで、顧客は企業の熱心な推奨者となり、持続的な成長につながります。理念・体験・共創という3つの要素が、これからの企業と顧客の理想的な関係構築のカギとなります。

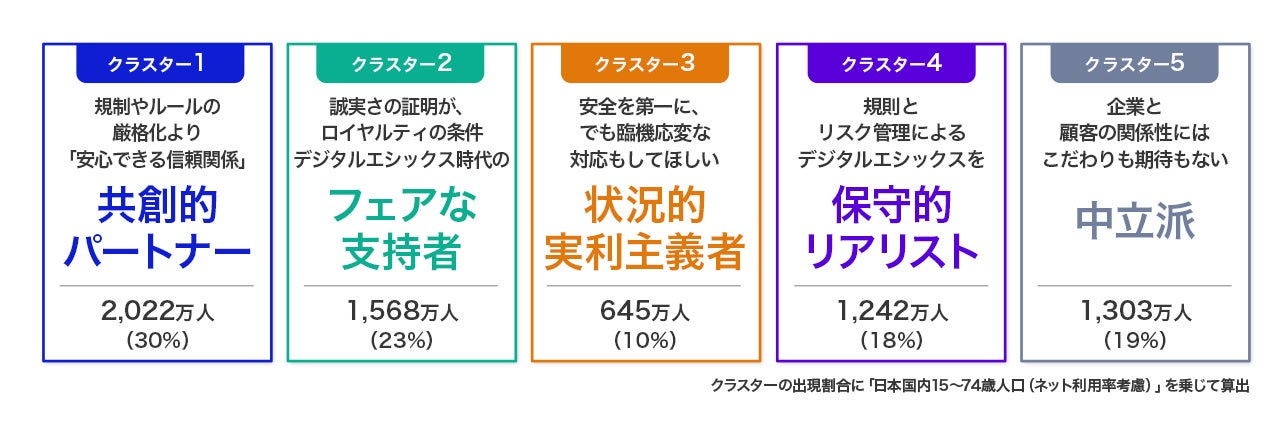

企業と顧客の望ましい関係性で分類する5つの顧客像

●顧客の価値観は、企業との関係性に対する期待値によって、5つのタイプに分類される

顧客の価値観は、企業との関係性に対する期待値によって、5つのタイプに分類されます。企業はこれらの多様な価値観と向き合い、対話を通じて「あるべき関係性」を顧客と構築することが、信頼獲得への鍵となります。

■調査概要

調査手法 :アンケート(インターネット調査)

対象地域 :日本全国

対象者 :デジタルを活用したサービス※を使用している15歳~74歳の一般消費者

※デジタルを活用したサービス:SNS、買い物・予約・支払い系サービス、エンタメ・コンテンツ視聴系サービス、学習・自己啓発・知的サービス、ヘルスケア・生活支援系サービス、データ・デバイス活用系サービス、その他のオンライン/デジタル活用サービス

サンプル数:1,597s

調査時期 :2025年8月29日〜9月5日

補足 :集計結果(%)の四捨五入により、単一回答設問(%)の合計が100%にならない場合があります。

調査主体 :日本電気株式会社

本調査結果のレポートは、Webサイトにて公開しています。

今後、同サイト内にて本調査結果の解説記事や「デジタルエシックス(倫理)」に関する有識者や各業界で実践している企業との対談等のコンテンツを拡充していきます。

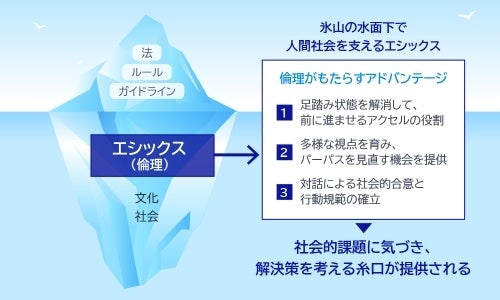

■「デジタルエシックス(倫理)」とは

AIやデジタル技術は、いま私たちの暮らしや職場、社会との関わり方そのものを大きく変え始めています。技術が進歩するほど、消費者や社会からの視線もより厳しくなり、プライバシー保護や透明性などについての企業に対する説明責任や信頼構築の重要性が増しています。

そのような中で、これまでにない新たなAIやデジタル技術を活用する際に、公正さや透明性を保ち、信頼できるものかを判断するための考え方や行動規範、姿勢として「デジタルエシックス(倫理)」が重要になって来ます。日本ではまだ馴染みの薄い言葉ですが、デンマークなどのデジタル先進国では国民全体に浸透しており、取り組みが進んでいます。

「デジタルエシックス(倫理)」は単なるリスク管理や外部規制への対応ではありません。本来は、企業や組織がお客さまやユーザーとどんな未来を目指したいのか、その挑戦に向かうための指針となるものです。

たとえば、現場でAIが分析や意思決定を行う場面でも、なぜその結果になるのかをしっかり説明できる組織には、社内外から新たな信頼が生まれます。仮に失敗や予期せぬ課題が発生しても、隠すことなく検証し、納得できる形で再活用していく取り組みが、従来のDX推進だけでは築けない社会とのつながりや新しい価値創出につながっていきます。

「デジタルエシックス(倫理)」への取り組みは、企業にとって守りだけでなく、攻めの経営の原動力となります。事業や技術開発の現場で生まれる問いや工夫に、社会からの納得と共感を加えることで、持続的な成長と新たな時代を切り開く力につながっていきます。

調査結果に関するお問い合わせ先

NEC BluStellarブランドマーケティンググループ 担当: 吉見、鈴木、若山、権田

E-mail:blustellar@pr.jp.nec.com

すべての画像