【公開セミナー開催レポート】持続可能な食と農の未来を考える公開セミナー開催

~農地炭素貯留と生産性向上を実現する新たな環境配慮農法の社会実装に向けて~

会場には、100名が来場、オンラインでは600名以上が視聴。農業者、JA等の農業団体、食品製造業、小売業、農業資材・機械メーカー、大学・研究機関や官公庁など、食農分野のカーボンニュートラルの取り組みに関心の高い約700名が参加しました。

主催者挨拶:ぐるなび 田村敏郎氏

主催者挨拶:ぐるなび 田村敏郎氏

本セミナーでは、主催者である高機能バイオ炭コンソーシアム(ぐるなび:幹事社、全農、片倉コープアグリ、ヤンマーエネルギーシステム、農研機構)を代表し、ぐるなびの田村敏郎氏、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)の西村知泰理事の開会挨拶からスタート。田村敏郎氏は「生活に欠かすことのできない『食』を生み出す『農』や『地域』を未来につなげるための次なるアクション契機としたい」と挨拶しました。

来賓挨拶:農林水産省 東野昭浩氏

来賓挨拶:農林水産省 東野昭浩氏

来賓出席した農林水産省農林水産技術会議事務局の東野昭浩研究総務官は、「温室効果ガス削減による気候変動対策に貢献する技術として、バイオ炭の農地施用の生産現場への実装を推進していく」と、農業分野の環境負荷低減の取組に対する実践とグリーンイノベーション基金事業(以下、GI基金事業)における農業プロジェクトに対する期待を述べました。

GI基金事業における農業プロジェクト紹介

GI基金事業における農業プロジェクト紹介

プログラムのはじめに、高機能バイオ炭コンソーシアム各社よりGI基金事業における研究開発の役割と取組状況についてリレートークで紹介がありました。幹事社のぐるなび・梶山祥子グリーンイノベーション事業推進部長は、「プロジェクトの目指すゴールは、生産者から消費者に至る様々な方がメリットを享受し、持続可能な食のバリューチェーンを構築すること」と語りました。

実践報告:JAぎふ 岩佐哲司氏

実践報告:JAぎふ 岩佐哲司氏

続いて実践報告として、地域で先進的な取組を行う、ぎふ農業協同組合(以下、JAぎふ)・岩佐哲司代表理事組合長、次世代農業エコシステムの最前線で事業展開する株式会社TOWING(以下、TOWING)・木村俊介取締役COO、消費者の食卓に身近なイオン株式会社(以下、イオン)・堂本典宏マネージャー代理が生産者と消費者に根差した取り組みを紹介しました。そのなかで、JAぎふ・岩佐哲司氏は、GI基金事業の実証試験に参画することを宣言し、「環境配慮や有機農業は収支面で二の足を踏む生産者が多いが、地消地産※で顔が見える関係づくりを土台に農産物の価格形成をすすめていく」と抱負を語りました。

※「地消地産」とは、JAぎふが提唱する「消費者が求めるものを把握し、ニーズに合わせた農産物の生産を行うもの」という考え方。

パネルディスカッション

パネルディスカッション

公開セミナーのメインとなるパネルディスカッションでは、立命館大学 経営学部・依田祐一教授がコーディネーターを務め、「環境配慮」と私たち消費者が取るべき「行動変容」の視点から持続可能な食と農の在り方を考えました。パネリストとして登壇したNEDO・大石晃統括研究員は、GI基金事業でのねらいと可能性について、「食料生産の過程で炭素貯留を達成していくことが大事。社会実装のためには、生産者にとって手間やコストが掛からず農法として受け入れられることが重要だ」と話しました。TOWING・木村俊介氏は、「単一の圃場でいかに生産量を上げるか、リスクの高い商材であるカーボンクレジットの創出に係るコスト負担」など、農業分野での環境配慮やJ-クレジット制度の課題への対応を紹介しました。イオン・堂本典宏氏は、「物語を紡ぐことをテーマにしている。どんな圃場で、どのような生産者がどのように栽培し、どのような思いで商品にしているか」を消費者に発信する取組事例を紹介し、消費者の行動変容を視野に入れたバリューチェーン全体での取り組みの重要性について指摘しました。総括として依田祐一氏は、「バイオ炭を通じた環境価値指標を作っていくことは学術的にも消費者の行動変容の観点からも興味深く、重要だ」と語り、環境配慮と行動変容の両立に期待を寄せました。

登壇者一同

登壇者一同

■開催趣旨

世界的にも自然災害が頻発し、地球温暖化等の気候変動をもたらす温室効果ガスの削減は待ったなしの状況です。農業分野においても、農産物の生産性を高めつつ、農地が果たす CO₂等の吸収・固定能力を最大限に高めることで環境負荷を引き下げることが、食料の安定供給と地球環境保全の両面において重要となっています。

特に、環境負荷低減と農業の持続的発展に向けては、農産物の生産・流通・消費に至るまでの多様な関係者の相互連携と行動変容が必要不可欠です。

本公開セミナーでは、環境に配慮した生産現場の実践、生産者と消費者をつなぐ取り組みの最前線に学び、我が国の持続可能な食と農の未来を生産者から消費者まで、食と農に携わる多様な皆さんと一緒に考えることを目的に開催します。

■公開セミナーの詳細

1.名称:

農地炭素貯留と生産性向上を実現する新たな環境配慮農法の社会実装に向けて

~農業副産物から生まれる高機能バイオ炭の可能性を探る~

2.開催日:2024 年 6 月 11 日(火) 14:00~16:40

3.会場:大手町サンケイプラザ 「311-312」 (東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 3 階)

4.参加者:対面参加:100 名 オンライン:600 名以上

5.主催:

高機能バイオ炭コンソーシアム(ぐるなび、全農、片倉コープアグリ、ヤンマーエネルギーシステム、農研機構)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)

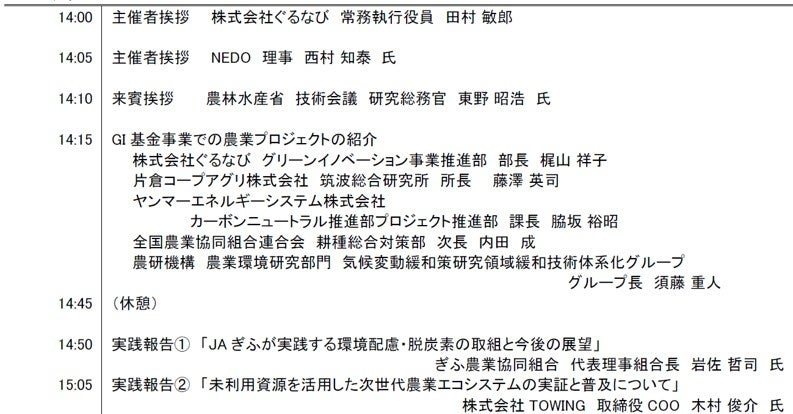

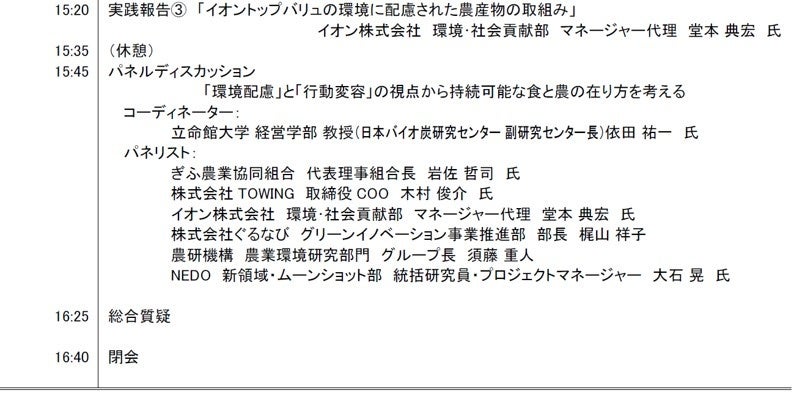

6.プログラム:

■本セミナー開催の背景

2022年12月19日、ぐるなび、全農、片倉コープアグリ、ヤンマーエネルギーシステム、農研機構は、NEDOの「グリーンイノベーション基金事業※/食料・農林水産業のCO₂等削減・吸収技術の開発(以下、本プロジェクト)」に採択され、3年目を迎えます。

プロジェクトでは、イネもみ殻などの農業副産物を炭化し、土壌の炭素貯留に寄与するバイオ炭に、土壌中の養分を肥料成分として作物に供給することや作物の健全な生育を助長するなどといった微生物機能を付与して、農作物の収量を向上させる新しいバイオ炭資材「高機能バイオ炭」の開発に取り組んでいます。

「高機能バイオ炭」の開発にあたっては、農作物の種類や地域の気象・立地条件が異なる地域で栽培試験を行い、農作物の単収向上効果と農地炭素貯留を同時に実現する栽培技術体系として、全国普及を目指します。さらに、農地炭素貯留効果によるカーボンクレジットの活用、当該農法により生産される農産物の環境価値を見える化し、消費者に対して価値訴求をすすめることで環境価値農産物としての有利販売の実現を目指しています。

(参考)グリーンイノベーション基金事業とは

日本の「2050年カーボンニュートラル」に向けた経営課題に取り組む企業等に対して、国が10年間、研究開発・実証から社会実装までを支援する事業。エネルギー関連産業、輸送・製造関連産業、家庭・オフィス関連産業の14の分野が対象。食料・農林水産業は、輸送・製造関連産業のひとつに含まれる。

参考:NEDO 採択事業概要 https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101602.html

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- レストラン・ファストフード・居酒屋

- ダウンロード