ベネッセ「生成AIの利用に関する意識調査」 小学生の「生成AI」認知率74.7%、2023年から約26pt上昇

■利用する子の約6割が「分からない時まずAIに聞く」、「AIの誤りに気づいた」と回答 ■ポジティブな変化を感じる保護者が約6割と優勢も、「考える機会の減少」など懸念も約半数

株式会社ベネッセコーポレーション(本社:岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長:岩瀬大輔)は、全国の小学3年生から小学6年生とその保護者1,032組に、ChatGPTなどの生成AIの認知、利用経験や今後の利用意向、利用する上で大事だと思うことなどについてアンケート調査を実施しました。

ChatGPTの登場からまもなく3年。この間、生成AIは急速に一般家庭へと広がり、子どもたちの学習や生活にも身近な存在となりつつあります。今年の調査は、2023年、2024年に続く3年目の継続調査として、小学生とその保護者の間で進む生成AIの認知・利用実態、家庭での向き合い方、そして小学生自身の意識や行動の変化を明らかにすることを目的に実施しました。

※子どもの回答は、保護者から子どもに質問していただく形式で調査しています。また、グラフ内の%表示は、小数第1位以下を切り捨てているため、項目の合計が100%にならない場合があります。

【調査サマリ】

|

■ChatGPT登場から3年で、生成AIの認知は小学生・保護者ともに毎年伸び続け、小学生は7割を超えた。一方で、家庭内でのルールづくりや親子の対話は、4割から5割と横ばいだった。(Q1,Q4) ■保護者は、子どもの生成AI利用による“ポジティブな変化”と“ネガティブな変化”の両面を認識。ポジティブ面では「情報収集力の向上」や「思考・表現の広がり」が上位に挙がる一方、ネガティブ面では「自分で考える機会の減少」が上位となった。(Q5) ■小学生は生成AIに対して「楽しい」「安心する」と感じる子が利用者の半数を超え、「分からない時にまずAIに聞く」という行動をする子、生成AIの誤りに気づいた経験がある子がともに約6割。(Q6) |

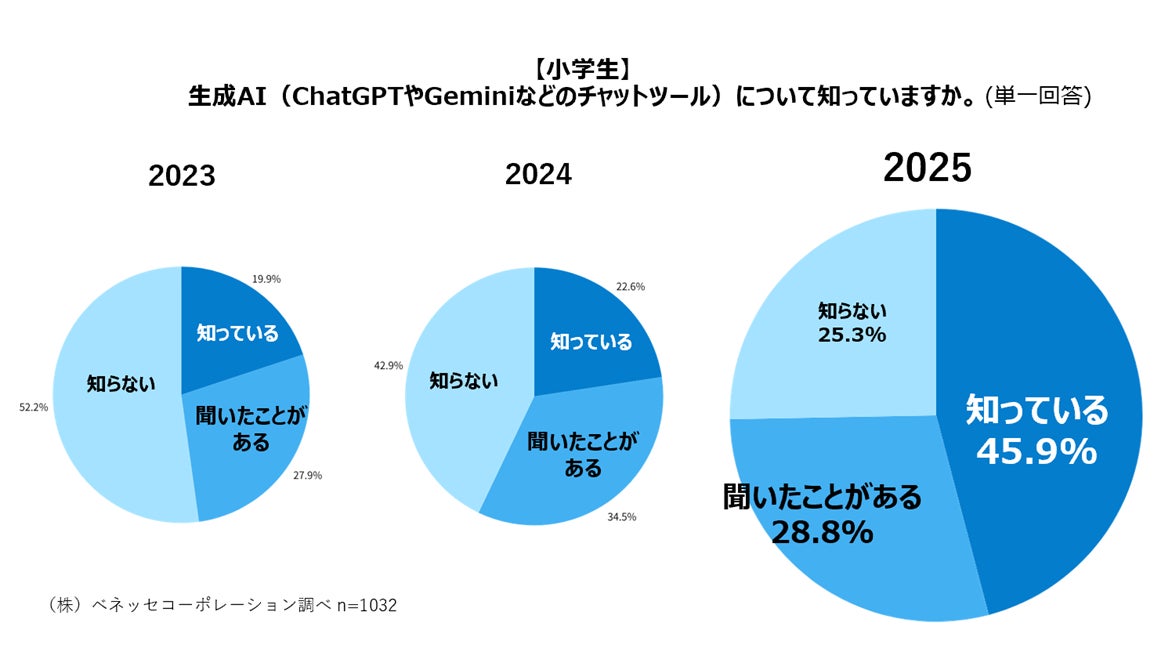

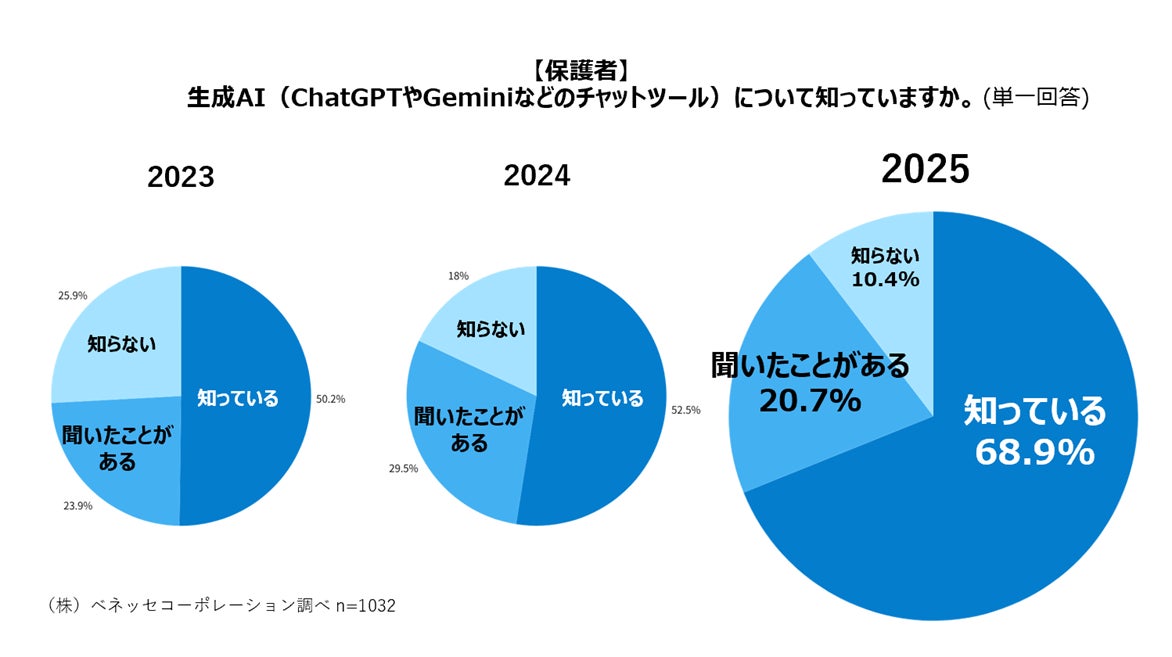

【Q1】生成AIの認知(全体)

生成AIの認知について、保護者は2023年の74.1%から2025年には89.6%、小学生は47.8%から74.7%へ。ほとんどの家庭が「生成AIという言葉は知っている」という状況になっています。

※ここでの「認知」とは、「知っている」「聞いたことはあるがどのようなものか分からない」と回答した人の合計を指します。

※以降は、「生成AIを知っている」と回答した子どもと保護者に質問対象者を絞っています。

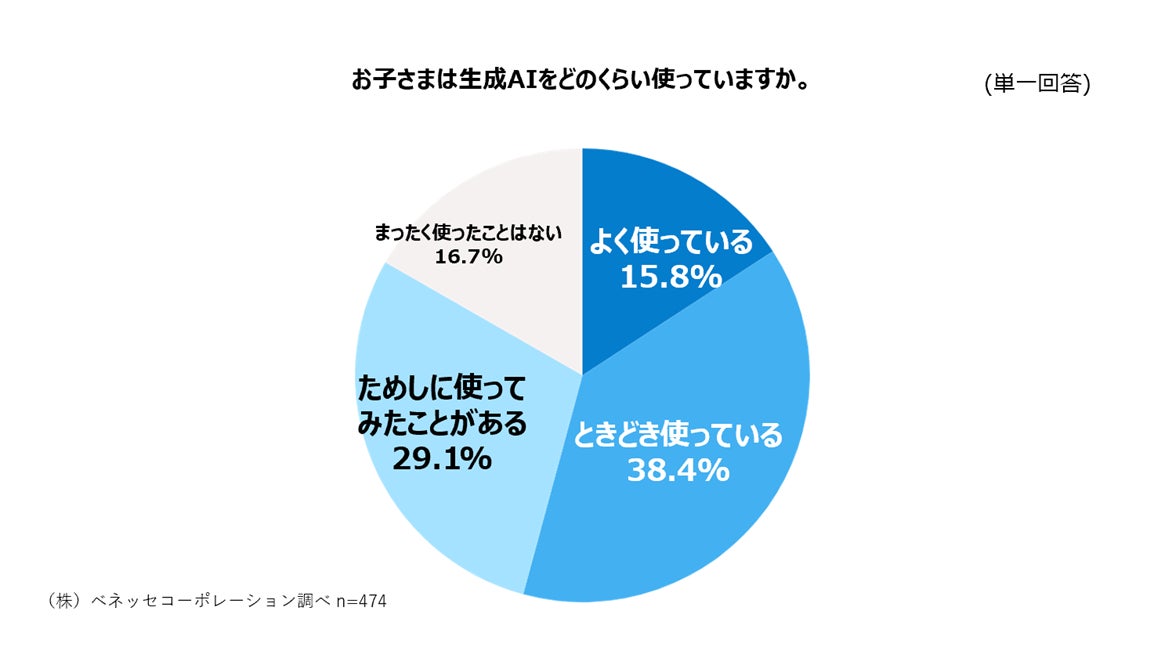

【Q2】小学生の生成AIの利用経験(認知層)

「生成AIを知っている」と答えた小学生の利用経験は80%以上にのぼりました。AIの利用は早い段階で定着し、今年は“習慣化フェーズ”に入ったと言えそうです。

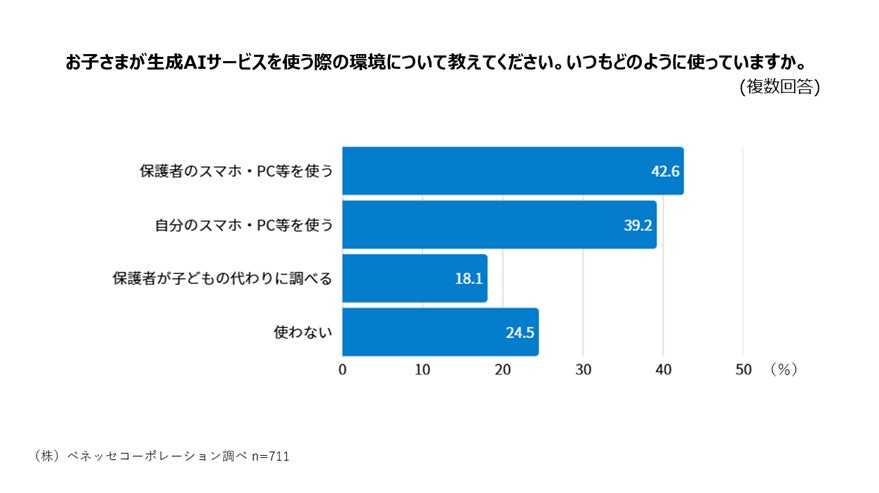

【Q3】子どもが生成AIを利用するとき(認知層)

家庭における生成AIの利用環境を尋ねたところ、最も多いのは「保護者のスマホやPCなどのデバイスを使って子ども自身が使う」で、子どもが「自分のスマホ・PCなどのデバイスを使って自分で使う」が続き、「保護者が子どもの代わりに調べる」は2割弱にとどまりました。家庭では「自分で使わせる」スタイルが主流で、その中でも親のデバイスを貸与するケースが最多であることが分かりました。

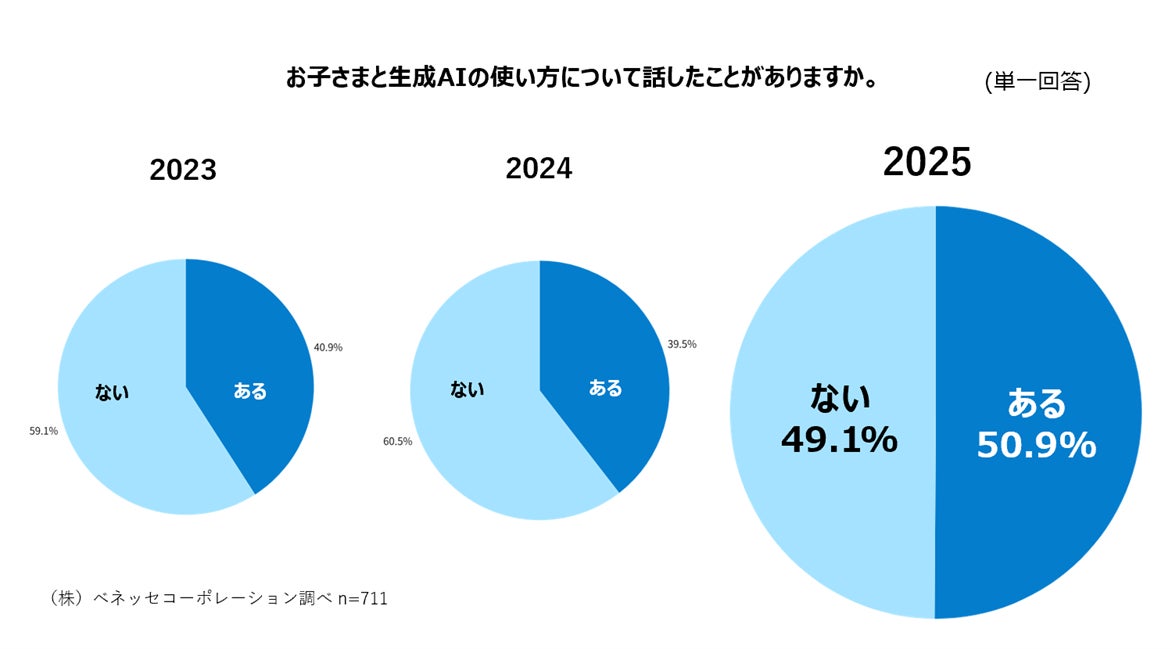

【Q4】家庭での対話状況(認知層)

「生成AIの使い方について話したことがある」家庭は約5割とどまり、2023年の調査の約4割という結果と比較して十分に進んでいないということが明らかになりました。

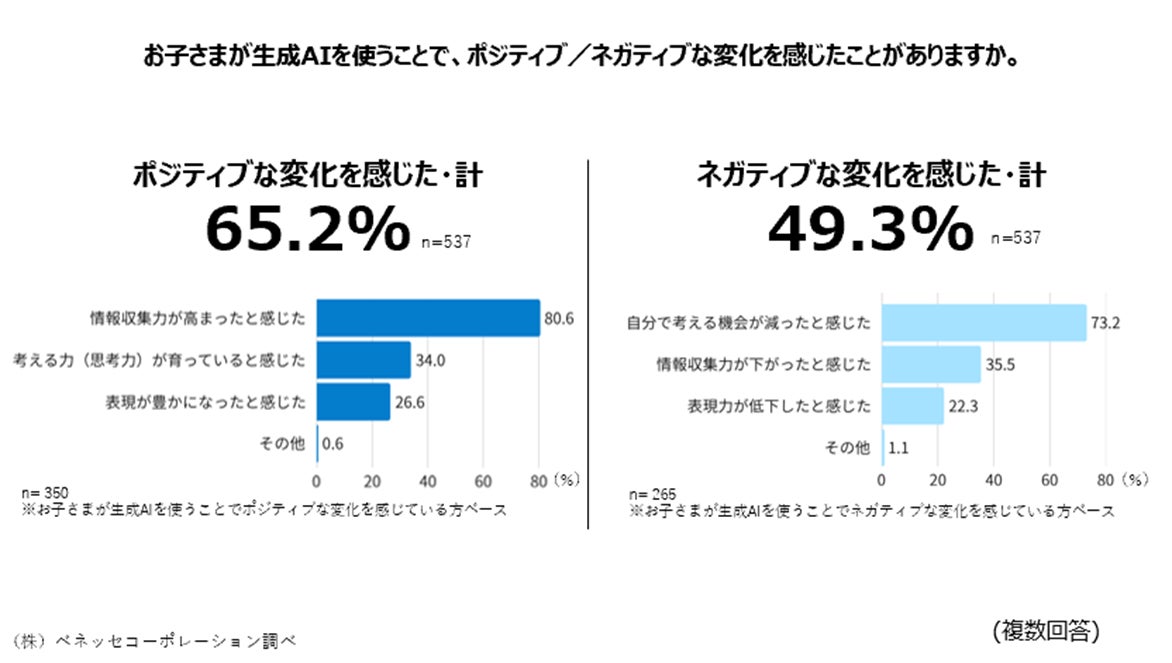

【Q5】小学生自身の生成AI利用に関する変化(利用層)

生成AI利用についての効果実感においては、プラスとマイナスが同時に現れる“二面性”が明らかになりました。65.2%の保護者がポジティブな変化を感じ、「情報収集力が高まったと感じた」や「考える力(思考力)が育っていると感じた」が挙がる一方、49.3%の保護者が「自分で考える機会が減ったと感じた」などネガティブな変化を感じています。

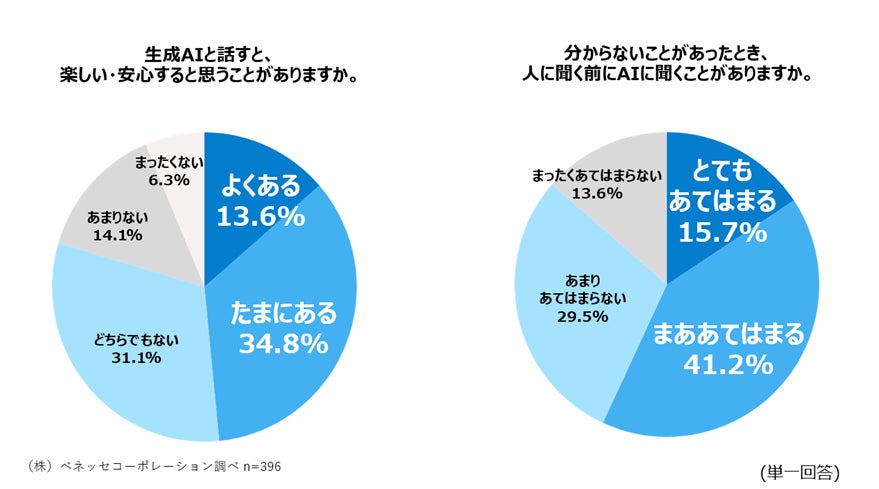

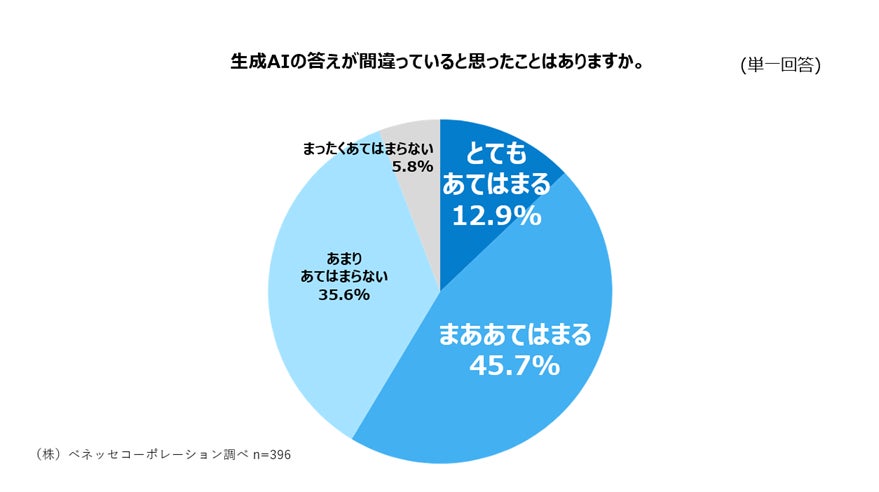

【Q6】小学生自身の生成AI利用における心理・リテラシー(利用層)

小学生の約半数が「生成AIと話すと楽しい・安心する」と思っており、分からない時にまずAIに聞くという子どもが約6割いる一方で、AIの回答が間違っていると思った経験を持つ子どもも約6割おり、親しみと信頼と戸惑いが同時に存在している実態が明らかになりました。

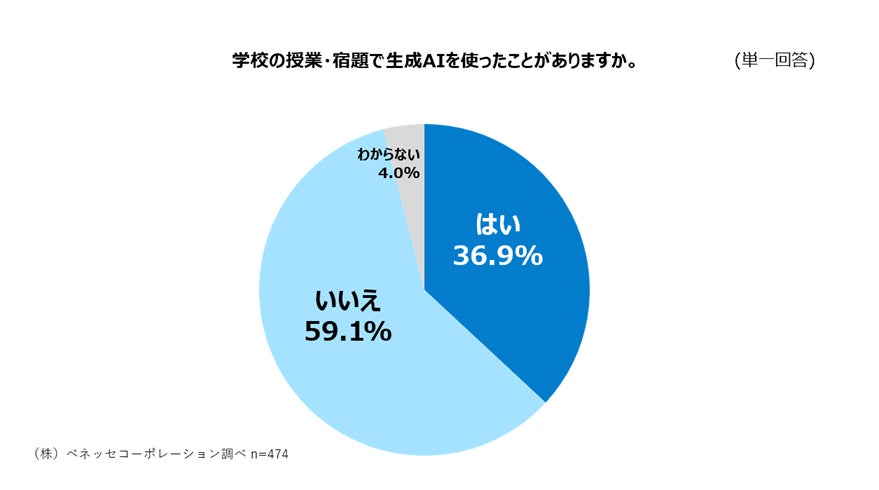

【Q7】学校での活用状況

小学生の約4割が学校の授業や宿題で生成AIを活用した経験があると回答しました。学校現場での生成AIの活用が一定程度広がりつつあることがうかがえます。

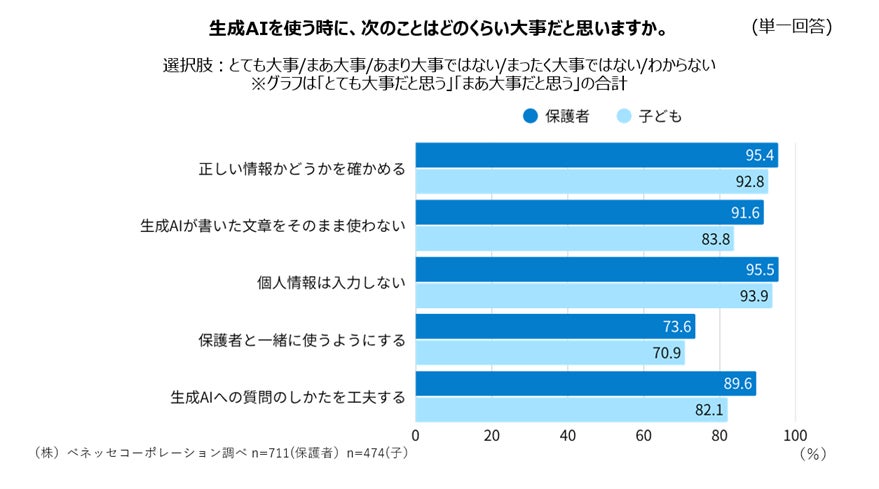

【Q8】生成AIを使う時に大事だと思うこと

2024年と同様、親子ともに「個人情報は入力しない」が最も高い割合となりました。

数値に若干の上下はあるものの、重要視されるポイントの傾向は変わらず、その他の項目についても、親子ともに2024年と比較して概ね同水準となっています。

【調査の結果を受けて】

ベネッセ教育総合研究所 統括責任者・教育イノベーションセンター長 小村俊平

生成AIはこの3年間で小学生・家庭の間に深く浸透し、利用が“当たり前”になりました。一方で利用が当たり前になった今も、利用する上でのルールづくりや親子の対話は十分に整っておらず、「どう効果的に使うか」という家庭の準備は依然として追いついていない状況です。

小学生は生成AIに対し、「楽しい」「安心する」と思い、分からない時にまずAIに聞くという行動が日常化し始めています。また、AIの誤りに気づいた子が6割弱にのぼるなど、AIのリスクを意識して活用するリテラシーが育ちつつある様子も見られました。

また、AIを活用して情報収集力が高まったという声がある一方で、 “自分で考えなくなる”リスクを懸念する声もあります。今後は、家庭と学校の双方で、AIのリスクを考慮しながら、AIをどう効果的に使うか、人間ならではの資質・能力をいかに育んでいくかが大きなテーマとなりそうです。

■調査概要

調査対象:小学3年生~6年生とその保護者1,032組

調査期間:2025年11月5日~6日

調査方法:インターネットでのアンケート調査

調査項目:生成AIの認知、利用経験や今後の利用意向、利用する上で大事だと思うことなど

※本調査結果は引用・転載いただけますが、その際は必ず 「ベネッセコーポレーション調べ」 と出典を明記してください。数値やランキングの一部のみをご紹介いただく場合も同様に、出典を添えてご活用くださいますようお願いいたします。

■参考資料

・ChatGPTの利用に関する意識調査

https://blog.benesse.ne.jp/bh/ja/news/education/2023/07/13_5991.html (2023年7月13日発表)

・生成AIの利用に関する意識調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001286.000000120.html (2024年7月17日発表)

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像