「マイナビ 2026年卒 企業新卒採用活動調査」を発表

初任給を引き上げた企業は88.8%で、うち3割は「3年以上連続の引き上げ」。企業は学生の就職活動での生成AI利用には肯定的な一方で、「面接質問の工夫」「エントリーシートの精査」などの対策も強化

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)は、「マイナビ 2026年卒 企業新卒採用活動調査」を発表しました。本調査は、企業の新卒採用に対する意識や採用活動全体の動向を把握することを目的に、2001年(2002年卒)以来、毎年実施しています。

【TOPICS】

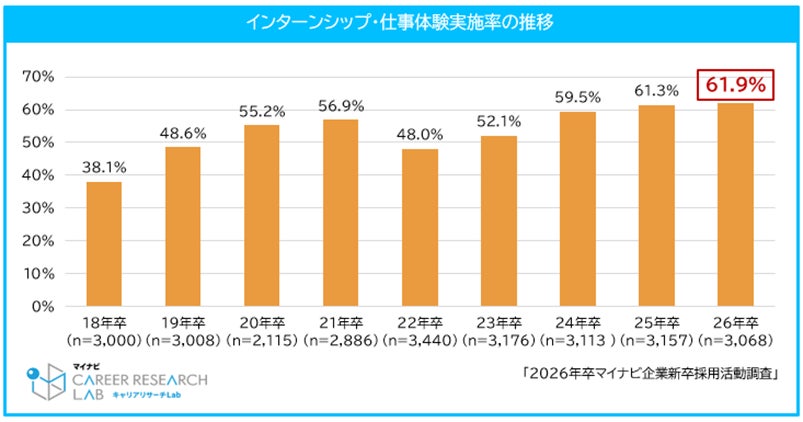

◆企業のインターンシップ・仕事体験の実施率(61.9%)は4年連続で増加し調査開始以来最高【図1、2】

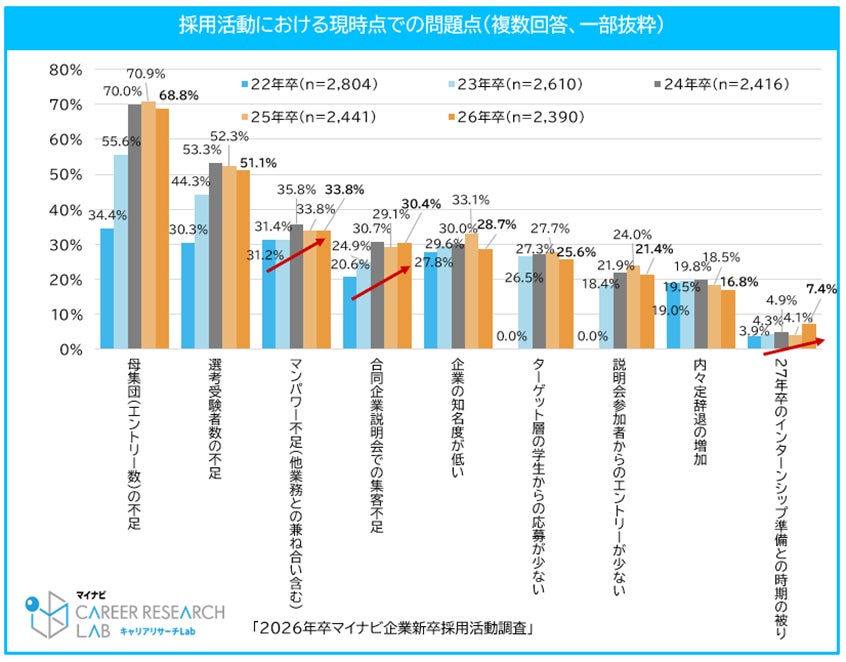

◆約7割の企業で「母集団の不足」が採用課題となる一方で、「マンパワー不足」「次年卒のインターンシップとの時期被り」が増加傾向に【図3】

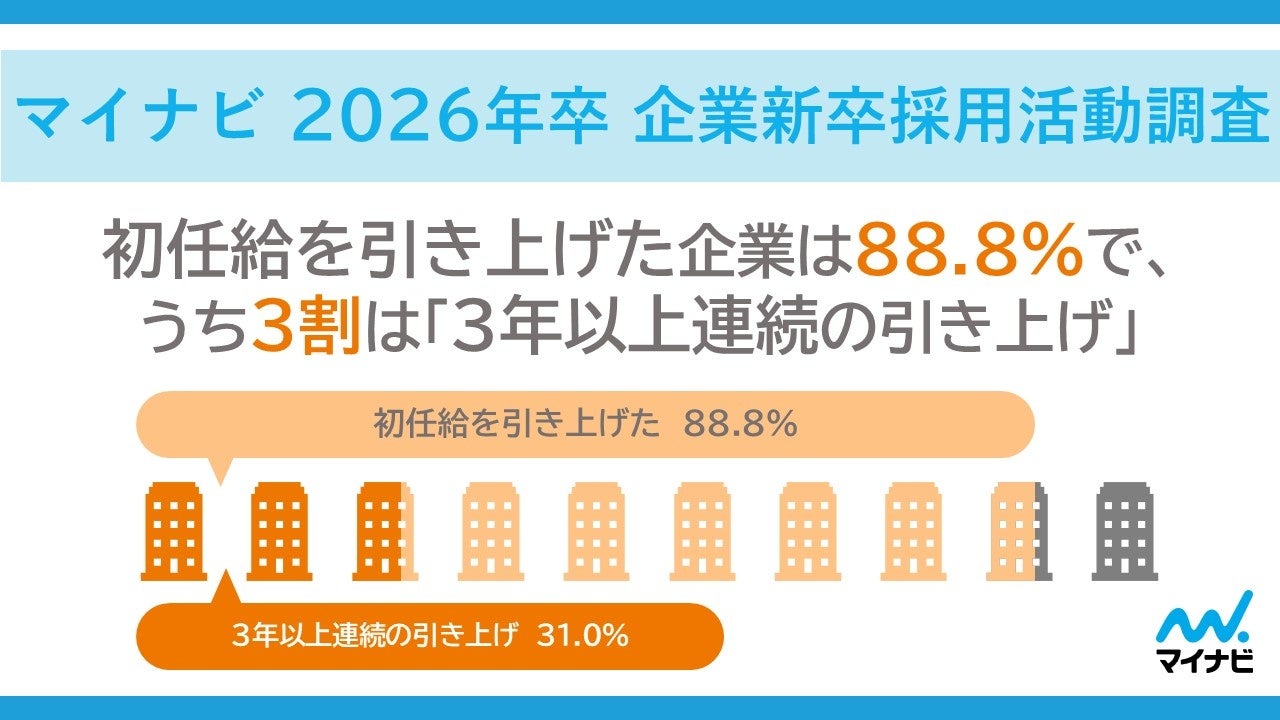

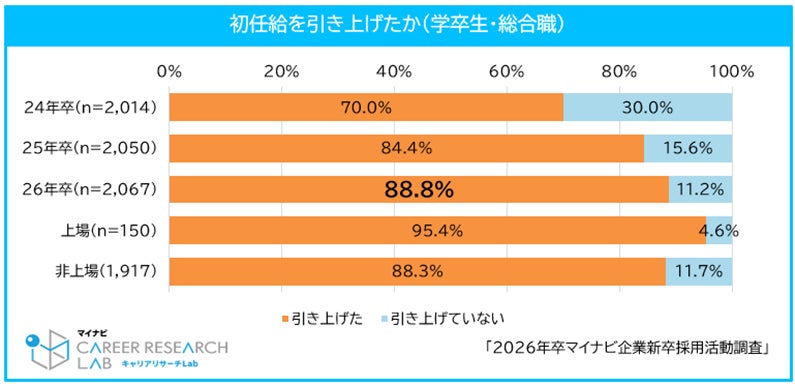

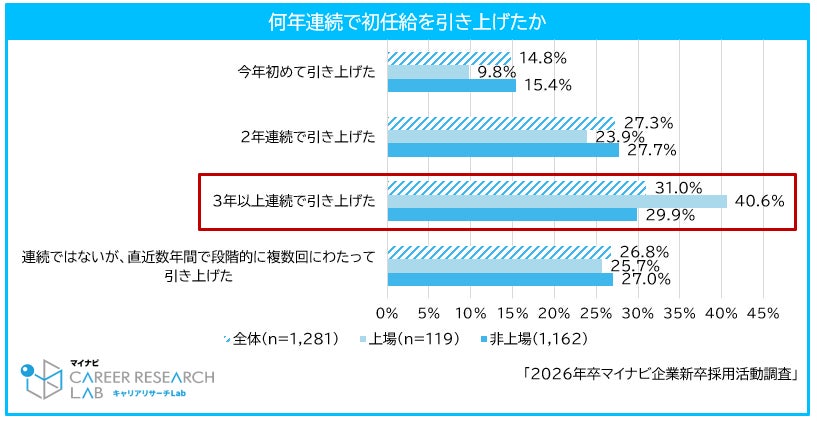

◆初任給を引き上げた企業は88.8%で上場企業では95.4%にのぼる。引き上げた企業のうち「3年以上連続で引き上げた」のは31.0%で上場企業では40.6%【図4、5】

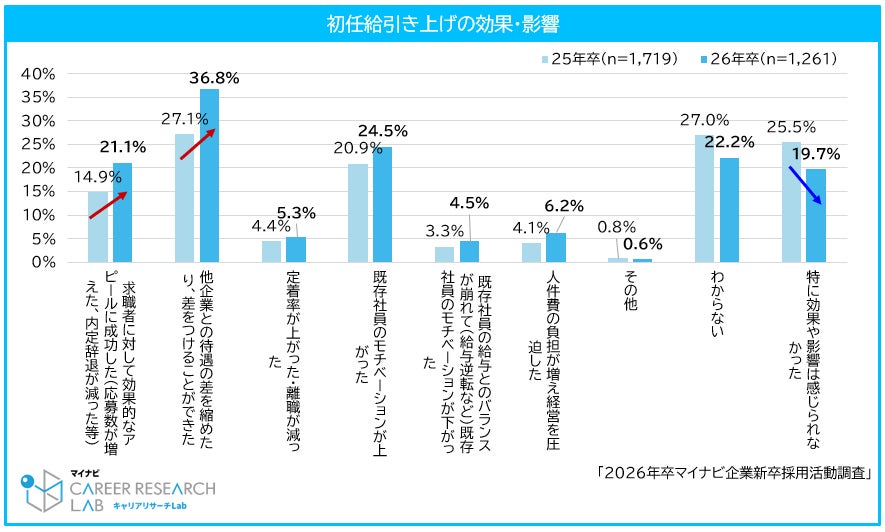

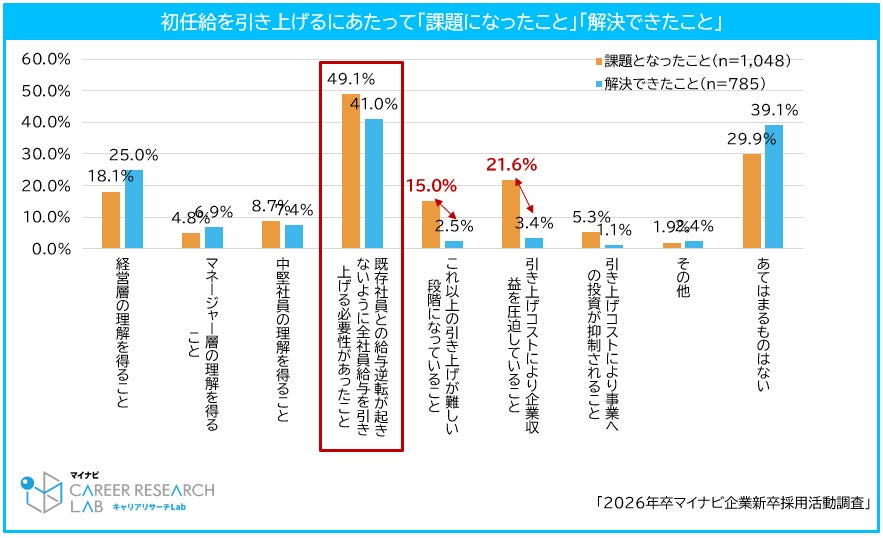

◆初任給引き上げにより「求職者へのアピール」「他社との差別化」に効果を感じる企業が増加。一方で「既存社員との給与逆転」や「企業収益を圧迫」「これ以上引き上げられない」と悩む企業も【図6、7】

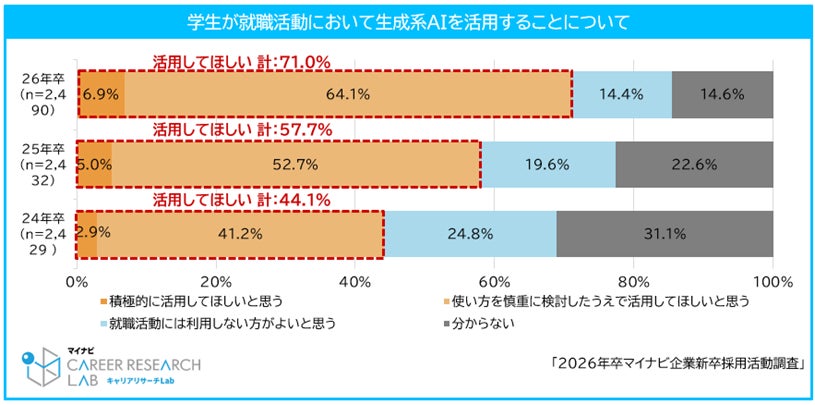

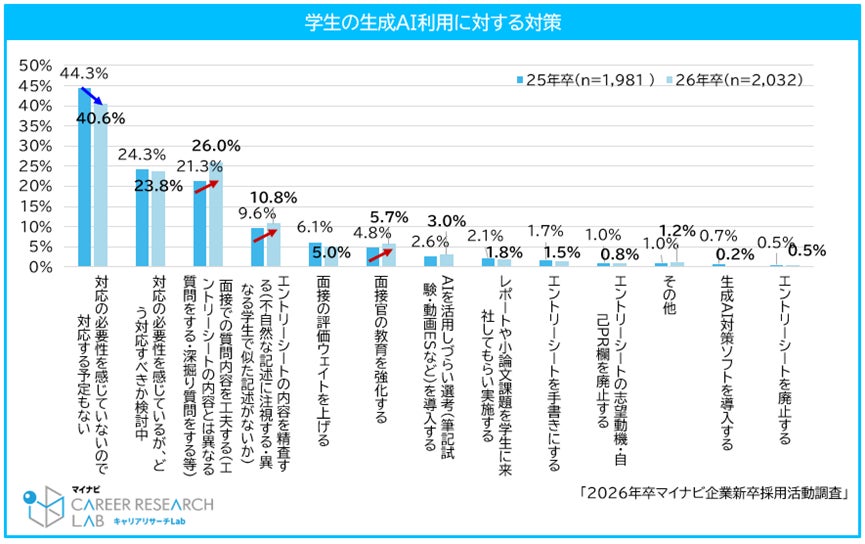

◆就活での学生の生成AIの活用について7割以上の企業が肯定的。一方で、「面接の質問を工夫」「エントリーシートの内容精査」など対策する企業も増加【図8、9】

【調査概要】

◆企業のインターンシップ・仕事体験の実施率(61.9%)は4年連続で増加し、調査開始以来最高

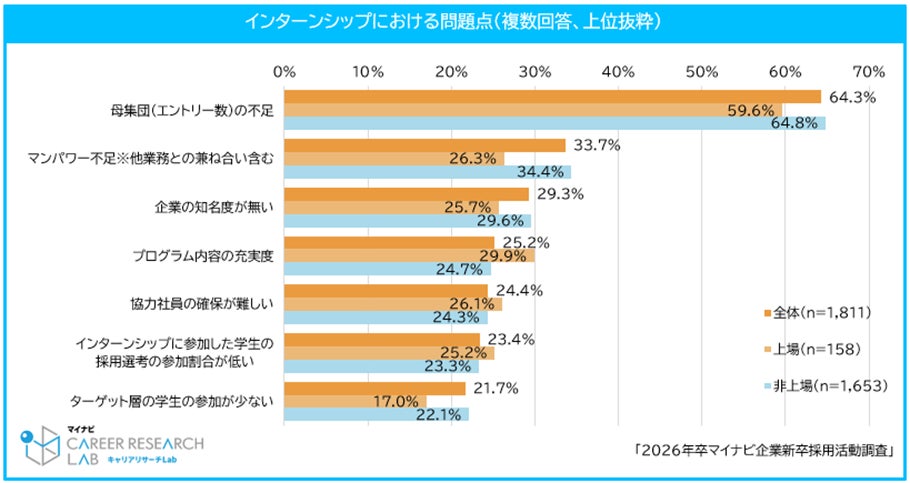

インターンシップ・仕事体験の実施率は61.9%で4年連続の増加となり、調査開始以来最も高くなった。コロナ禍の影響を受ける前の21年卒(56.9%)の水準を3年連続で上回り、積極的に実施されている。インターンシップにおける問題点は、前年同様に「母集団(エントリー数)の不足」が最多の64.3%で、「マンパワー不足」、「企業の知名度が無い」などが続き、いずれも上場企業より非上場企業の方が高い。企業の実施率が年々高まることで学生の参加獲得競争が激しくなっており、依然として母集団不足が続いている。【図1、2】

【図1】

【図2】

◆約7割の企業で「母集団の不足」が採用課題となる一方で、

「マンパワー不足」「次年卒のインターンシップとの時期被り」が増加傾向に

採用活動における現時点での問題点について聞いたところ、「母集団(エントリー数)の不足」(68.8%)が今年も最多となったが、前年と比較すると微減した。一方、年々増加傾向にあるのが「マンパワー不足(他業務との兼ね合い含む) 」(33.8%)や「合同企業説明会での集客不足」(30.4%)、「27年卒のインターンシップ準備への悪影響(時期の被り) 」(7.4%)などだった。売り手市場のなかで、採用活動の序盤に行われる合同企業説明会での集客に苦戦を強いられたり、マンパワーが不足したりするなかで、26年卒学生の本採用と27年卒学生向けのインターンシップ関連の対応を同時に行わなければいけないという状況が想定される。【図3】

【図3】

◆初任給を引き上げた企業は88.8%で上場企業では95.4%にのぼる

引き上げた企業のうち「3年以上連続で引き上げた」のは31.0%で上場企業では40.6%

学卒生の総合職採用について初任給の引き上げを行った企業は88.8%で、前年から4.4pt増加した。非上場企業では88.3%の企業が初任給の増額を行い、上場企業では95.4%にのぼった。引き上げを行った企業に「何年連続の引き上げか」を聞いたところ、最も多かったのは「3年以上連続」(31.0%)で、次いで「2年連続」(27.3%)、「連続ではないが、直近数年間で段階的に複数回引き上げた」(26.8%)となった。上場企業では「3年以上連続」が40.6%と突出して多い。非上場企業も「3年以上連続」が29.9%と最多で、多くの企業が継続的に初任給を引き上げている状況である。【図4、5】

【図4】

【図5】

初任給引き上げにより「求職者へのアピール」「他社との差別化」に効果を感じる企業が増加

一方で「既存社員との給与逆転への対応」や「企業収益を圧迫」「これ以上引き上げられない」と悩む企業も

初任給引き上げによる効果・影響としては、「求職者に対して効果的なアピールに成功した(応募数が増えた、内定辞退が減った等)」(21.1%)や「他企業との待遇の差を縮めたり、差をつけることができた」(36.8%)が前年より増加し、「特に効果や影響は感じられなかった」(19.7%)が減少。採用力強化や他社との差別化において、初任給引き上げの一定の効果を感じているようだ。一方、初任給の引き上げに際して社内で「課題となったこと」と「解決できたこと」をそれぞれ聞くと、課題となったことで最も多かったのは「既存社員との給与逆転が起きないように全社員給与を引き上げる必要性があったこと」(49.1%)だった。これに対し「解決できた」とする企業は41.0%で、多くの場合、初任給を引き上げつつ給与逆転を回避する対応が取られたと考えられる。一方で、課題となったこととして回答の多い「引き上げコストにより企業収益を圧迫していること」(21.6%)、「これ以上の引き上げが難しい段階になっていること」(15.0%)などは、「解決できた」とする回答との差が大きく、実際に一部の企業では初任給引き上げが限界となっていたり引き上げが経営を圧迫したりしていると推察される。【図6、7】

【図6】

【図7】

就活での学生の生成AIの活用について7割以上の企業が肯定的

一方で、「面接の質問を工夫」「エントリーシートの内容精査」など対策する企業も増加

就職活動において学生が生成AIを利用することについて、「使い方を慎重に検討したうえで活用してほしいと思う」(64.1%)、「積極的に活用してほしいと思う」(6.9%)と、肯定的な見方の企業が7割を超え、前年から大幅に増加した。「就職活動には利用しない方がよいと思う」の割合は年々減少している。また、学生の生成AI利用に対する対策について聞くと、最も多かったのは「対応の必要性を感じていないので対応する予定もない」(40.6%)であったが、前年より減少した。「面接での質問内容を工夫する(エントリーシートの内容とは異なる質問をする・深掘り質問をする等) 」(26.0%)や「エントリーシートの内容を精査する(不自然な記述に注視する・異なる学生で似た記述がないか) 」(10.8%)、「面接官の教育を強化する」(5.7%)などが前年より微増しており、生成AIの利用自体へは寛容な姿勢を示しつつも、学生の個性や能力を正確に見極めるための工夫を徐々に進めているようだ。【図8、9】

【図8】

【図9】

【調査担当者コメント】

今年も引き続き多くの企業が「母集団の不足」を採用課題に感じています。同時に、インターンシップ・仕事体験実施企業の増加にともない、26年卒の採用選考だけでなく27年卒のインターンシップ関連の対応にも追われるなど、マンパワー不足を問題視する割合も増加しています。近年注目を集めている初任給引き上げについても、採用面で効果を感じている企業がある一方で、3年以上連続で引き上げる企業が最多となり、「これ以上は上げられない」と感じる企業も出始めています。インターンシップの活発化や初任給引き上げといった採用市場の流れと、マンパワー不足や初任給引き上げにともなう社内調整といった内部環境の両面の課題に向き合い、採用成功に向けて工夫を重ねている企業の様子がうかがえます。

マイナビキャリアリサーチラボ研究員 長谷川 洋介

【調査概要】「マイナビ 2026年卒 企業新卒採用活動調査」

○調査期間/2025年6月3日(火)~6月20日(金)

○調査方法/・採用・育成・組織戦略の課題に寄り添うマイナビ運営の情報メディア「HUMAN CAPITALサポネット」会員にメールマガジンにて案内・マイナビ2026利用企業担当者宛にメールマガジンにて案内

○調査機関/株式会社マイナビ

○有効回答数/3,068社 (上場203社 ・ 非上場 2,865社|製造 1,882社 ・非製造1186社)

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100%にならない場合があります。

※調査結果の詳細はこちら

(https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250723_98417/)からご確認いただけます。

「働く」の明日を考える マイナビキャリアリサーチLab

『マイナビキャリアリサーチLab(ラボ)』は、雇用や労働に関連する様々な調査データやレポートを通じて、雇用の在り方や個人のキャリアを考える上で役立つ情報を提供するサイトです。蓄積してきた調査結果、新たに分析した雇用関連のレポート・コラム、市場データといった情報の提供を行い、組織と個人をつなぎ、社会全体でキャリアの在り方を考える一助を担います。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像