マイナビ 『勤労感謝の日に考える「“感謝”の重要性」に関する調査』

就職活動を通じて、働く人に感謝をするようになった学生は94.5%。働くうえで「感謝される」機会がある人は約8割。仕事のモチベーションが上がるのは「上司」「同僚」に感謝されたとき

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)は、2026年3月に卒業予定の学生と20代~50代の正規・非正規社員を対象に実施した『勤労感謝の日に考える「“感謝"の重要性」に関する調査』の結果を発表しました。

【TOPICS】

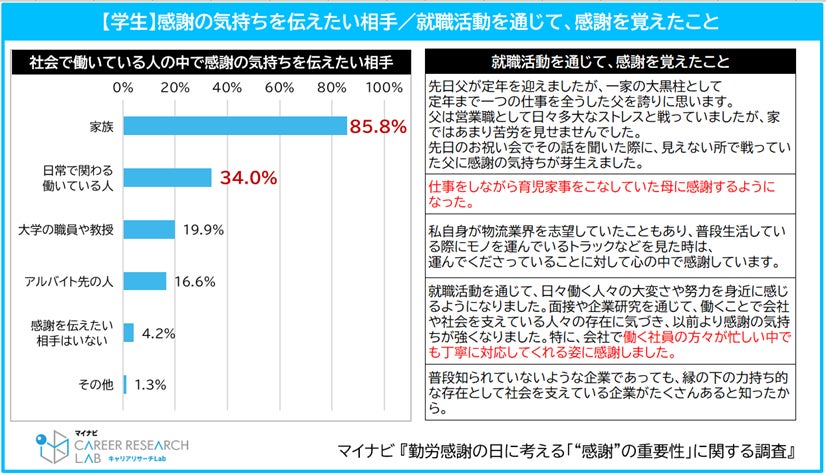

◆就職活動を通じて、働く人へ感謝をするようになった割合は94.5%。感謝を伝えたい相手は「家族」が最多【図1、2】

◆働くうえで「感謝する」機会がある人は8割超、「感謝される」機会がある人も約8割。感謝している人は自身も感謝される傾向【図3】

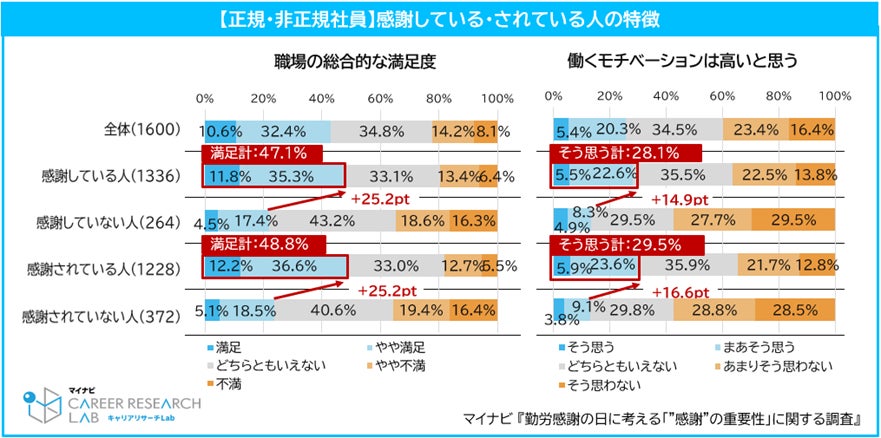

◆「感謝する」「感謝されている」人ほど、職場への満足度や仕事のモチベーションが高い傾向【図4】

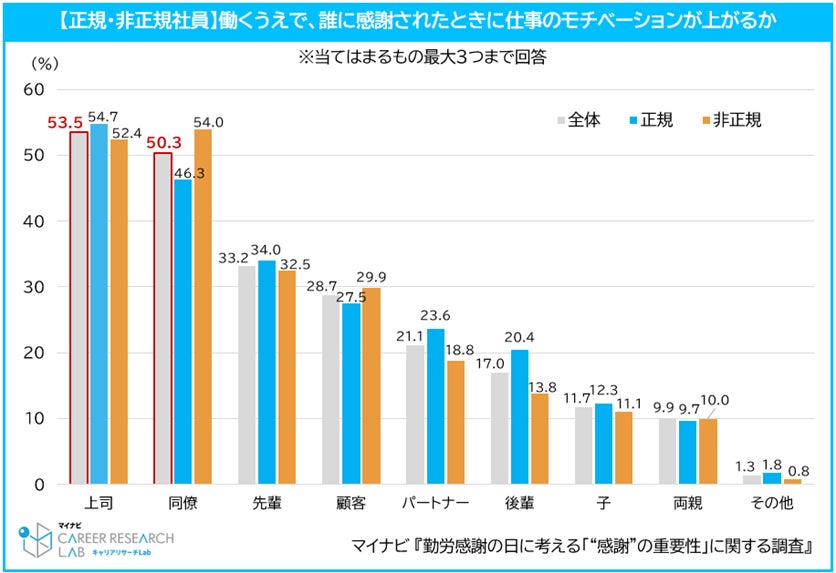

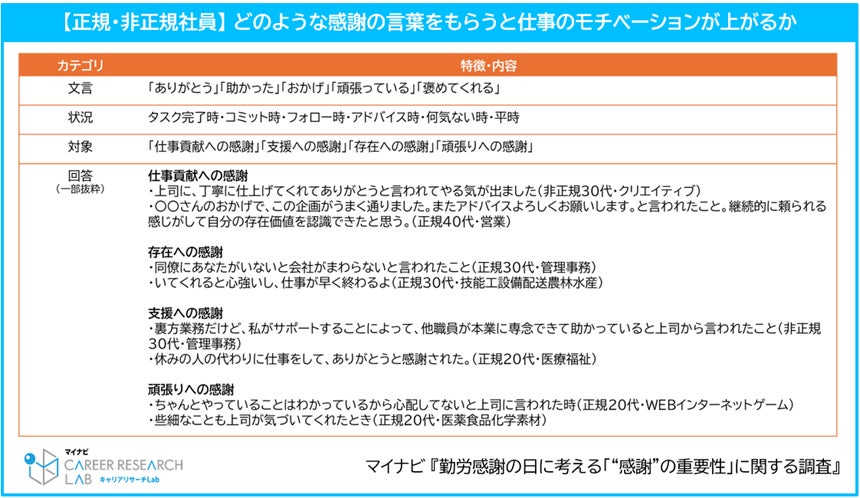

◆「上司」や「同僚」に感謝された時に仕事のモチベーションが上がる傾向。モチベーションが上がる感謝の言葉は「ありがとう」だけでなく「助かった」「おかげ」なども目立つ【図5、6、7】

◆就職活動を通じて、働く人へ感謝をするようになった割合は94.5%。感謝を伝えたい相手は「家族」が最多

2026年3月に卒業予定の学生に対して、就職活動後の働く人への感謝の意識変化を聞いたところ、94.5%(「とても感謝するようになった(46.3%)」+「よく感謝するようになった(48.2%)」)が感謝するようになったと回答し、就職活動を通して「働く人への感謝」の意識は変化していることが分かった。

感謝を伝えたい相手では、「家族(85.8%)」が最多で、「日常で関わる、働いている人(34.0%)」と続いた。

就職活動を通じて、感謝を覚えたことについて聞いた自由回答では、「社員の方々が忙しい中でも丁寧に対応してくれる姿に感謝した。」、「仕事をしながら育児家事をこなしていた母に感謝するようになった。」など、就職活動を通して社会で働くことの大変さなどを実感し、家族を含む働く人々に感謝の気持ちを抱くようになった様子がうかがえた。

就職活動の中でより「働くこと」へのイメージが鮮明になることで、これまで当たり前に享受していたサービスや環境の裏側には、誰かの努力や献身があることに改めて気づき、家族や働く人々への感謝の念が深まったようだ。【図1】

【図1】

【図2】

◆働くうえで「感謝する」機会がある人は8割超、「感謝される」機会がある人も約8割。感謝している人は自身も感謝される傾向

20代~50代の正規・非正規社員に、働くうえで「感謝する」機会があるかを聞いたところ、全体では「時々ある(33.4%)」が最多で、「よくある(31.9%)」「ほぼ毎日ある(18.1%)」と続き、8割以上が働くうえで感謝する機会があることがわかった。

一方、「感謝される」機会の有無では、「時々ある(45.9%)」が約半数で最多となり、感謝される機会がある人は全体で76.8%(「ほぼ毎日ある(9.8%)」+「よくある(21.1%)」+「時々ある(45.9%)」)だった。

「感謝する」「感謝される」のいずれも雇用形態による大きな差はみられなかった。

また、「感謝する」機会がある人の中で、「感謝される」機会があると回答した割合は88.5%で、「感謝する」機会がない人(17.4%)と比べて高いことから、感謝している人ほど自身も感謝されている傾向がみられた。【図3】

【図3】

◆「感謝する」「感謝されている」人ほど、職場への満足度や仕事のモチベーションが高い傾向

感謝している人としていない人、感謝されている人とされていない人に、職場の満足度と働くモチベーションの高さについてそれぞれ聞いた。

職場への満足度について、感謝している人は「満足している」割合が47.1%(「満足(11.8%)」+「やや満足(35.3%)」)で、感謝していない人の満足度と比較して25.2pt高かった。

また、感謝されている人は「満足している」割合が48.8%(「満足(12.2%)」+「やや満足(36.6%)」)で、感謝されていない人と比べて、こちらも25.2pt高い結果となった。

働くモチベーションの高さについては、感謝している人(28.1%)は感謝していない人(13.2%)と比べて14.9pt高く、感謝されている人(29.5%)は感謝されていない人(12.9%)と比べて16.6pt高かった。

この結果から、「感謝している且つされている人」は、そうでない人と比べて職場への満足度や仕事のモチベーションに大きな影響を及ぼしていることがわかった。【図4】

【図4】

◆「上司」や「同僚」に感謝された時に仕事のモチベーションが上がる傾向。モチベーションが上がる感謝の言葉は「ありがとう」だけでなく「助かった」「おかげ」なども目立つ

正規・非正規で働く人に、「誰に感謝された時に仕事のモチベーションが上がるか」を聞いたところ、全体では「上司(53.5%)」、「同僚(50.3%)」が上位となった。

雇用形態別で見ると、正規社員では「上司(54.7%)」、非正規社員では「同僚(54.0%)」の割合が特に高く、若干の差が見られた。

また、「仕事のモチベーションが上がった感謝の言葉」の自由回答の結果を、【文言(どんなフレーズか)】、【状況(どんな場面での言葉か)】、【対象(何に対する感謝か)】の視点で整理した。

【文言】

「ありがとう」「助かった」「おかげ」など、いわゆる感謝のほかに、称賛や労いの意味のワードも多く見られた。

【状況】

業務や顧客依頼が完了した場面の「タスク完了時」「コミット時」、他者の業務を手伝う場面の「フォロー時」「アドバイス時」、日常の些細なことにも感謝する場面の「何気ない時」「平時」の大きく3つのパターンで見られた。

【対象】

「支援への感謝(他者の業務へのサポートに対する感謝)」や「頑張りへの感謝(日頃の頑張りや継続的な努力に対する感謝や労い)」など、他者のサポートや日々の努力に対して周囲が見てくれているという実感を持てたり、「仕事貢献への感謝(自身の仕事の成果・貢献に対する感謝や称賛)」や「存在への感謝(居てくれることそのものや個人の能力・特性に対する感謝)」など、仕事の成果や個人の特性に対して周囲から頼られているという実感を持てたりすることで、仕事のモチベーションが上がるという特徴がうかがえた。【図5、6、7】

【図5】

【図6】

【図7】

【総評】

今回は「勤労感謝の日」に合わせて、学生と正規・非正規社員を対象に働くことへの感謝の意識について調査を行いました。

学生は就職活動を通じて、日常的に受けているサービスや身の回りの環境の背後にある「誰かの働き」に気づき、より働く人への感謝が高まっていることがわかりました。

就職活動は、単に自分の就職先を探すだけでなく、「働くこと」そのものに向き合うことで、家族や身近な働く人々の存在に改めて感謝を抱くといった意識の変化をもたらしているようです。

正規・非正規社員の意識では、「感謝する」「感謝される」経験が、働く意欲や職場への満足感に良い影響を与えていることが明らかになりました。

また、仕事のモチベーションが高まる感謝の言葉を紐解いてみると、「どのような言葉で感謝されるか」「誰から感謝されるか」ということ以外にも、「どのような状況で何に対して感謝されるか」という観点も重要であることがわかりました。

謝意の奥に「見てくれている」「頼られている」といった、“誰でもない自分”に向けられた感覚が伝わることが、より個人のモチベーションや職場への満足感に繋がると考えられます。

自身も含め、“勤労”の背景にある誰かの努力に目を向け、感謝を言葉にして伝えることは、社会をより温かく、前向きなものにしていく第一歩になるはずです。

「勤労感謝の日」をきっかけに、改めてまずは身近な誰かに感謝の気持ちを伝えてみるのも良いのではないでしょうか。

マイナビキャリアリサーチLab 【勤労感謝の日】特別企画プロジェクト

(朝比奈 あかり/関根 貴広/中島 英里香/服部 幸佑/宮本 祥太)

マイナビ 『勤労感謝の日に考える「“感謝"の重要性」に関する調査』

<正規・非正規調査>

調査期間 2025年9月25日~26日

調査方法 インターネット調査

調査対象 従業員数5名以上の企業に所属している全国の20‒50代の正規雇用者または非正規雇用者

有効回答数 正規雇用者800件 非正規雇用者800件

※正規雇用者、非正規雇用者の内訳はそれぞれ総務省の労働力調査の性年代別構成比と同じになるなるように割付した

※調査結果は、端数四捨五入の関係で合計が100%にならない場合がある

<学生調査>

調査期間 2025年10月8日(水)~2025年10月12日(日)

調査方法 マイナビ2026会員(退会者含む)にWEB DMを配信、インターネットアンケートより回収

調査対象 2026年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生

有効回答数 1,105名

※調査結果は、小数点第2位を四捨五入しております。そのため、グラフ及び表の和が100.0%にならないものがございます。予めご了承ください。

調査URL:https://career-research.mynavi.jp/reserch/20251113_104456/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像