【開催レポート】ジーズ開校10周年記念シンポジウム「Bring Back the Garage」

スタートアップムーブメントが何を残し、そして、これから何を生み出すのか。徹底議論の90分をレポート

IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を展開するデジタルハリウッド株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:春名 啓紀、学長:杉山 知之)が運営するエンジニアと起業の学校『G's』(ジーズ)は、2025年6月27日(金)に、開校10周年記念シンポジウム「Bring Back the Garage」を開催いたしました。

本シンポジウムは、日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS KYOTO 2025」の公認サイドイベントとしても開催し、原宿校にてオフラインとYouTubeでのライブ配信を組み合わせたハイブリッド形式で行いました。

【シンポジウム概要】

· 名称:G's10周年記念シンポジウム「Bring Back the Garage」

· 日程:2025年6月27日(金)

· 会場:ジーズ東京校(JR原宿駅より徒歩1分)/YouTube Live

· 主催:ジーズ(旧:ジーズアカデミー)

【開催レポート】

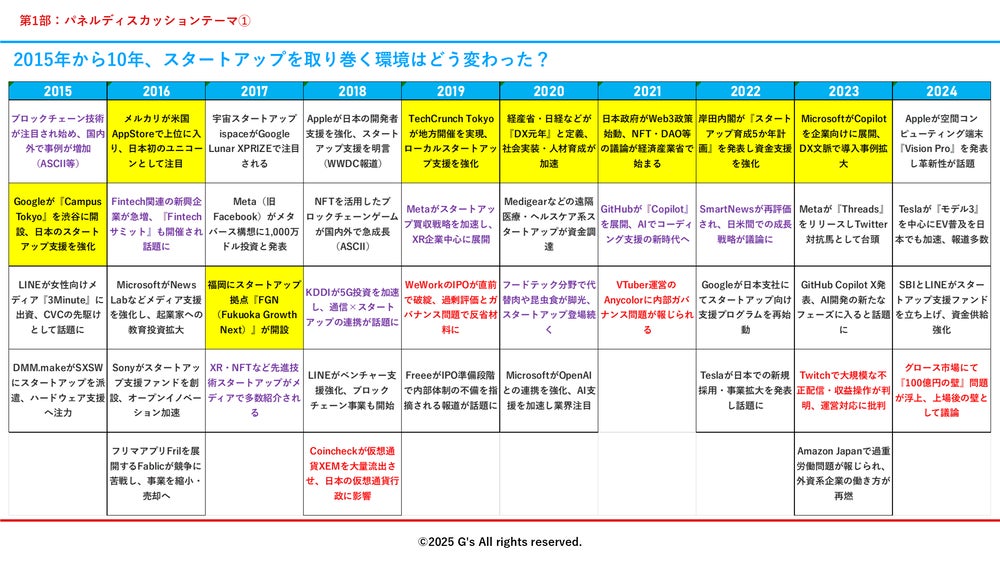

《パネルディスカッション①》テーマ「スタートアップのこれまでの10年・これからの10年」

登壇者:

日本経済新聞社 編集 総合解説センター 担当部長 上田 敬氏

株式会社角川アスキー総合研究所 ASCII STARTUP副編集長 鈴木 亮久(ガチ鈴木)氏

ファシリテーター:

デジタルハリウッド株式会社 執行役員 G’s Founder 児玉 浩康

第1部にパネリストとして登壇したのは、日本経済新聞社 総合解説センター担当部長の上田敬氏と、株式会社角川アスキー総合研究所 ASCII STARTUP副編集長の鈴木亮久氏。

ともに10年以上スタートアップの現場を取材してきた2人が、変化の激しかったこの10年を“現場目線”で語り合いました。

■スタートアップ黎明期(2015年前後)を振り返る

冒頭の話題は、ちょうど10年前の2015年頃、スタートアップ黎明期にまでさかのぼります。

当時は、Googleキャンパス東京やDMM.make AKIBAといった支援施設が誕生し、大企業によるCVCやオープンイノベーションが少しずつ始まりつつあった時代。上田氏は「2016年ぐらいから日本のメディアも徐々にスタートアップという言葉に切り替えていった」と当時のメディア事情を語り、“スタートアップ”という言葉自体が一般にはまだ浸透していなかった時期を振り返りました。

■2018年~2020年:DXの進展と社会的インパクトの拡大

2018年~2020年にかけては、5Gやブロックチェーン、XR、AIといった新技術の進化とともに、スタートアップの形も変化していきます。

特にDX(デジタルトランスフォーメーション)への注目が高まり、メディアでも多く取り上げられ、大企業との連携が加速したのもこの時期。一方で、2018年以降はスタートアップのニュースが世間の注目を集めるようになり、それまでの「スタートアップって何?」という認識だった社会から、スタートアップの社会的インパクトが無視できないものへと拡大したことが印象的だったと語られました。

また、海外スタートアップの動きとして、FacebookのMetaへの社名変更についても言及がありました。鈴木氏は「Facebookという単体のサービスに依存せず、Oculusなどの買収を通じて次の柱を育てようとする動きは、いわば“第2フェーズ”とも言える」と分析。こうした流れはグローバルでは当然の成長戦略になっており、日本のスタートアップも、買収を通じて事業を多角化するフェーズへと移行すべきではないかと述べました。

■“スタートアップ元年”以降の成長モデルの変化(2021年~)

話はコロナ禍を経た2021年以降へ。日本政府は2022年に「スタートアップ育成5か年計画」を発表し、J-Startupなどを通じた海外進出支援も強化されました。“スタートアップ元年”とも呼ばれるこの年を機に、国内でもユニコーン創出への官民連携が本格化していきます。

同時期にはDX系スタートアップが台頭し、ピッチイベントの様相もSaaSを中心に変化。一方で、近年はその成長モデルにも転換が見られました。グロース市場の厳格化によって「5年で時価総額100億円を目指さなければいけない」という条件に対し、上場以外の出口戦略の模索が進んでおり、買収によるM&Aも増加傾向にあるとの指摘もありました。

さらに鈴木氏は、2025年にフランス・パリで開催されたViva Technologyでの体験についても言及。欧州が「AIの第3極」を掲げ、米中に次ぐ存在となることを目指す動きや、大企業とスタートアップの共創モデルが進化している様子を報告しました。一方で、地域課題に根差したローカルスタートアップの存在にも可能性を感じたと語り、「地域×テクノロジー」という新たな潮流の重要性に触れました。

■起業家像はビジネスマンから次世代へ

トーク内では、この10年における起業家像の変化にも話題が及びました。年齢層の変化や女性起業家の増加が目立つなか、上田氏は「4大学ファンド」を契機に大学発スタートアップ支援が進んだと述べ、鈴木氏も「JSTのギャップファンドがディープテック創出を後押ししている」と応じました。両氏とも、大学からの起業を支援する動きが今後のカギになると見ています。

また、「創業メンバーに外国籍の人がいるのは、もはや珍しくない」と上田氏は話し、若い世代の多様性が、次のスタートアップシーンを形作る柱になるだろうという見解を示しました。

■スタートアップこれからの10年

トーク終盤では、「今後10年のスタートアップに求められる視点」をテーマに、記者としての立場からそれぞれが展望を語りました。

上田氏は、「スタートアップが社会課題をどう解決するかは非常に重要なテーマ。国内だけを見ていると市場縮小のように感じますが、グローバルではむしろ、人口増加を背景に成長が続いており、世界の変化を丁寧に捉えることで新たなチャンスが広がる」と述べ、視野の広さがこれからのカギになると強調しました。

一方、鈴木氏は「ディープテックを軸に、新産業を創出するスタートアップに注目しています。個人的には“宇宙産業で日本が主導権を取る未来”に期待しています」と話し、先端分野への挑戦が次の一歩を生むとしました。

スタートアップが単なるビジネスの枠を超え、社会や未来にどう貢献していくのか。その挑戦こそが、次の10年のカギを握っているといえそうです。

《パネルディスカッション②》テーマ「スタートアップムーブメントが残したもの」

登壇者:

グロービス経営大学院 副学長 教授

田久保 善彦氏

ファシリテーター:

デジタルハリウッド株式会社 執行役員 G’s Founder

児玉 浩康

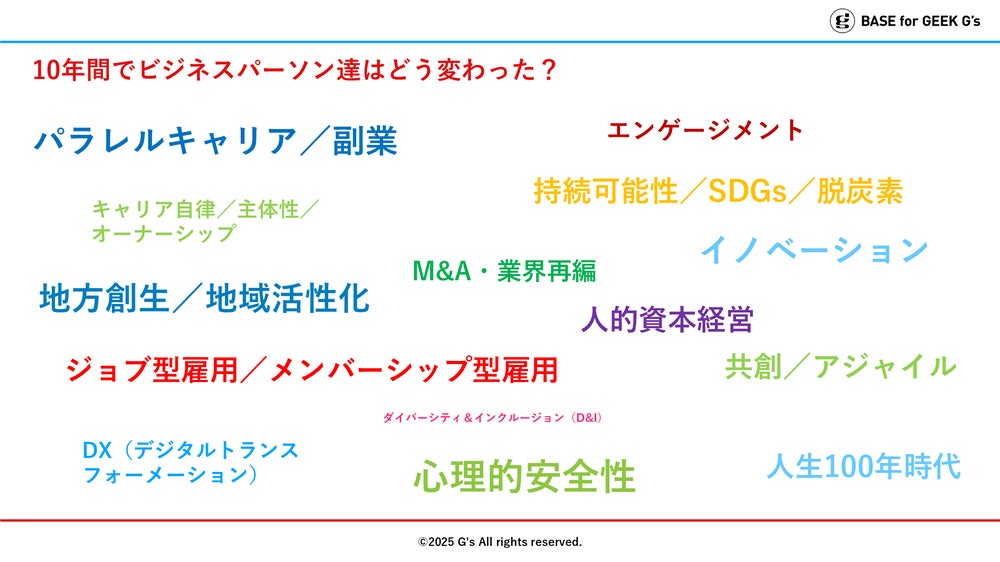

第2部では、グロービス経営大学院の田久保善彦氏が登壇し、ファシリテーターの児玉と対談。「日本に起業家を生み出す教育機関同士」として、働き方・価値観・教育の変化と、これからの学びのあり方が語られました。

■10年で変わった「当たり前」

冒頭では、児玉がこの10年で定着したビジネス用語を紹介。「パラレルキャリア」「心理的安全性」「人的資本経営」「D&I」など、今や当たり前になった言葉を挙げました。

田久保氏は、東日本大震災やコロナ禍を経て、「1人で生き抜く力」「自分の人生に責任を持つ」という感覚が広がったとし、リモートワークや副業の浸透などを背景に、「会社に寄り掛かる時代ではなくなった」と語ります。

また、最近の学生はテレビを持たず、YouTubeなどから“選んで”情報を得る傾向が強まっていると指摘。自分の関心に合った情報に囲まれやすく、結果として個々の価値観がよりビジネスにも反映されやすくなったと語りました。

■起業は“自分らしく生きる”ための手段に

かつては「第2のジョブズ」を目指すようなスケール重視の起業が目立ちましたが、近年、グロービスに通う学生の間では「社会課題を起点にした起業」に関心を持つ人が明らかに増えていると、田久保氏は語ります。ただし、「社会課題の定義については慎重に議論する必要がある」とも述べ、環境問題や貧困といったマクロな課題だけでなく、自分の視点で捉えた“身近で制度やテクノロジーでは解決しきれない問題”に挑戦する起業家が増えていると話しました。

児玉もまた、ジーズで“社会課題に向き合う女性起業家”の増加を実感しており、彼女たちの想いや行動に対して、共感や投資が集まる傾向があると述べました。

そのうえで田久保氏は、「大きくてスケールする事業だけがスタートアップではない」と強調。地方で小さく始めたビジネスが地域に喜ばれ、やがて確かな価値を生んでいく——そんな在り方もまた、美しく意義ある起業の形だと語ります。

「自分の生き方に合う仕事がないなら、自分でつくってしまえばいい」。そうした選択が自然になりつつある今、資金調達や上場にこだわらない“自分らしい起業”の多様性を、教育がさらに後押ししていくべきであることを強調しました。

■これからの日本の教育に必要なこと

田久保氏は「今の日本の教育に最も欠けているのは“キャリア教育”だと思う」と語ります。キャリアとは語源的に“馬車の轍(わだち)”を意味し、「これまで自分がどう生きてきたか、そしてこれからどう生きていきたいか」を考えることそのものだと説明しました。

にもかかわらず、日本ではキャリアについて真剣に向き合う時間や授業がほとんどなく、多くの人が「なんとなく」就職を決めてから数年後に迷い、ようやく自分の人生に疑問を持つ、という流れになってしまっていると指摘。「起業や副業といった多様な生き方を、もっと早い段階で選択肢として伝えていくべき」とし、本質的なキャリア教育の必要性を強く訴えました。

■テクノロジー時代にこそ必要な“身体性のある学び”

田久保氏は、「ジーズの受講生はプログラミングを通して、実は“人生”を考えているのでは」と語ります。児玉も、ものづくりには“自分が良いと思うもの”と向き合うプロセスがあり、それが自己理解や内省につながっていくと話しました。

今や技術的な知識はネットで学べますが、「分かる」から「使える」までには、繰り返し身体で体得する学びが必要だと両者は強調します。AIによって開発は効率化されましたが、一方でだからこそ“何度も繰り返し体得する”プロセスこそが、深い理解や実力につながる。まさに、「身体知」が求められる時代になっていると語りました。

■「卵を生む生態系」を、教育がつくる

田久保氏は、ジーズの新しいタグラインのひとつ「手を動かした分だけ、人の心を動かせる」に強く共感したと語ります。

「人は頭で理解するだけでは動けない。実際に体を動かして初めて、自分の人生にとって何が大事か見えてくる」とし、教育は単なる知識のインプットではなく“生き方を考える場”であるべきだと強調しました。

さらに田久保氏は「今やテクノロジーとビジネスは切り離せない」として、グロービスのようなビジネス教育と、ジーズのようなテック教育が連携し、“起業の卵を育てる生態系”を築く必要があると提案。

「投資したくても卵が足りない」。スタートアップ支援の現場でもそうした声がある中で、教育機関が“最初の卵を生む場”になることの重要性を強調して、第2部を締めくくりました。

【最後に】

本シンポジウムの開催は、ジーズにとってひとつの節目であり、スタートアップムーブメントとともに歩んだ10年を振り返ることで、あらためて「セカイを変える」原点を見つめ直す機会となりました。

2015年、休日のオフィスを間借りして始まったジーズは、「自分の力でセカイを変えようと行動する人を支援する」というミッションを掲げた、エンジニア・起業家養成スクールとして歩みを始めました。これまでに110社以上のスタートアップと、多くのエンジニアを輩出しています。

テクノロジーの進化、コロナ禍、それに伴う価値観の変化。世界の大きなうねりのなかで、ジーズもまたエンジニア・スタートアップ教育の枠にとどまらず、プロダクトマネージャーやイントレプレナーなど、多様な挑戦者を支援する“BASE(基地)”として、その姿を進化させてきました。

そして2025年、開校10周年を機に「ジーズアカデミー(G’s ACADEMY)」から「ジーズ(G’s)」へリブランディング。新たなタグライン「こわそう、つくろう、ジブンを、セカイを。」を掲げ、スタートアップに限らず、すべての“セカイを諦めないGEEK”のための場所として再出発しました。

手を動かした分だけ、人の心を動かせる。

私たちはこれからの10年も、社会の変化を恐れず、これまでの常識や慣習をこわすことに向き合い、

新たなセカイをつくるために、泥臭くプロダクトをつくり続けるGEEKたちとともに、進化を続けてまいります。

【G’s(ジーズ)について】

(旧G’s ACADEMY)

テクノロジーを乗りこなし、自らの手で創る。

自らの行動で人を動かし、セカイを変える。

そんな、セカイをあきらめないGEEKたちが「学び、つながり、動き出せる場所」を自らの手でつくり続ける、社会人のための教育機関です。

卒業生の約80%が起業またはベンチャー就職を志望し、これまでに116社のスタートアップが誕生、資金調達総額は161億円を突破しています(2025年7月現在)。

また、多くの起業志望者に対応すべく、最大500万円までの投資が可能なインキュベート機関「D ROCKETS」を設立。起業家とエンジニアの化学反応を引き起こし「セカイを変えるようなサービスを日本から生み出すこと」に貢献しています。

なお、運営母体であるデジタルハリウッド大学では、大学発ベンチャーの設立数が全国15位(令和6年度大学発ベンチャー調査(経済産業省)より)となっており、多数の起業家を輩出しています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像