ヨコハマ海洋市民大学2024年度講座第9回「海洋プラスチック問題から考える循環型社会」を開催しました!

2025年2月6日(木)【象の鼻テラス・横浜市中区】

ヨコハマ海洋市民大学実行委員会は、令和7年2月6日(木)に横浜の海が抱える社会課題の解決に挑戦する市民を養成する、ヨコハマ海洋市民大学2024年度第9回講座「海洋プラスチック問題から考える循環型社会」を開催いたしました。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

イベント概要

・ヨコハマ海洋市民大学実行委員会は「横浜の海が抱える社会課題を自ら考え、解決できる市民(海族・うみぞく)」を育成するヨコハマ海洋市民大学2024年度講座の第9回目を開催した(年10回開催)。

・開催日時:2025年2月6日(木)19:30~

・開催場所:象の鼻テラス(横浜市中区)

・参加人数:50名(会場受講生20、オンライン受講生19、講師1、ゲスト・スタッフ2,実行委員8)

・共催:海と日本プロジェクト

・後援:横浜市・海洋都市横浜うみ協議会

講師紹介

第9回目となる今回の講座は2021年2月にfacebookグループ「ごみの学校」を立ち上げ、3年で合計7,000名へごみに関する講座を実施、2,700名超えのコミュニティを運営している株式会社ごみの学校代表 寺井 正幸さんに学びました(スタッフの東野陽介さんにもご参加いただきました)。

※参考 ごみの学校ホームページ https://gomischool.studio.site/

ごみの学校を立ち上げた経緯

講師はそんなごみにまつわる社会課題の解決を目指す「株式会社ごみの学校」を立ち上げた経緯について語ります。かつて廃棄物処理会社に勤務していたがごみ処理がそれほどうまく機能していないと感じたこと、さらに廃棄されるものも非常に多く、日本ではまだ食べられる食品が年間600万t廃棄されていること、日本人は年間33億着の衣類を廃棄していること、世界では年間約800万tのプラスチックが海洋に流れ出し日本沿岸部もその被害を受けていること、そして将来は年間1,400万枚の太陽光パネルが廃棄されると予想されていることなどを知ったことがきっかけでした。そこで、これまでの価値観や慣習、そしてこれまでの常識を変えていくために会社を立ち上げ、ごみの技術・法律・仕組みに関する正しい知識を伝えること、想いに共感してできたコミュニティメンバーの施設・技術・知識を活かすことを主軸に事業活動をしているそうです。それらコミュニティの運営や共創企業との共同企画を通じてこれまでの常識と社会を変える取り組みを進めています。

今回受講生に体験してもらうカードゲーム「リサイクルマスター」もその取り組みの一つです。5歳の子どもでも楽しみながら海洋ごみについて学べるように設計したとのこと。マップと呼ばれる町と砂浜、海が書かれたシートが場となります。カードは3種類。ごみカードには多様なごみと素材名とイラストが記載されています。これが山札となりマップの町に重ねてあります。次にプレイヤーに配られた手札となるリサイクルカード、これはごみカードに記載された素材をリサイクルするために使います。そのリサイクルに応じ出来上がった状態や商品に合わせてプロダクトカードをもらうことができ、そこに記載された点数が自分の得点となります。さらには得点の高いスペシャルカードが複数枚ありました。浜にある海洋ごみを一掃してしまうビーチクリーンカードや異なる素材のカードを組み合わせて自分であらたな製品を考えるアップサイクルカードです。これらのスペシャルカードを使うタイミングもこのカードゲームの勝敗を握るカギのようです。

ゲームが始まるとマップ(場)の町におかれたごみカードを二枚、海に並べます。まずここでごみを町から海へ流しているという現実と対峙することになります。そしてリサイクルカードで処理しない限り海にあり続けます。その先は様々なリサイクル方法があり、さらにはアップサイクルという新たな活用が求められます。普段何気なくごみを集積場所に出していますが、その行き先の一つをリアルに感じるゲームでした。もちろんゲームなので暗い雰囲気にはならず会場には笑い声が響いていました。さて、ゲームが終わると改めてごみの現状についてのお話が始まります。

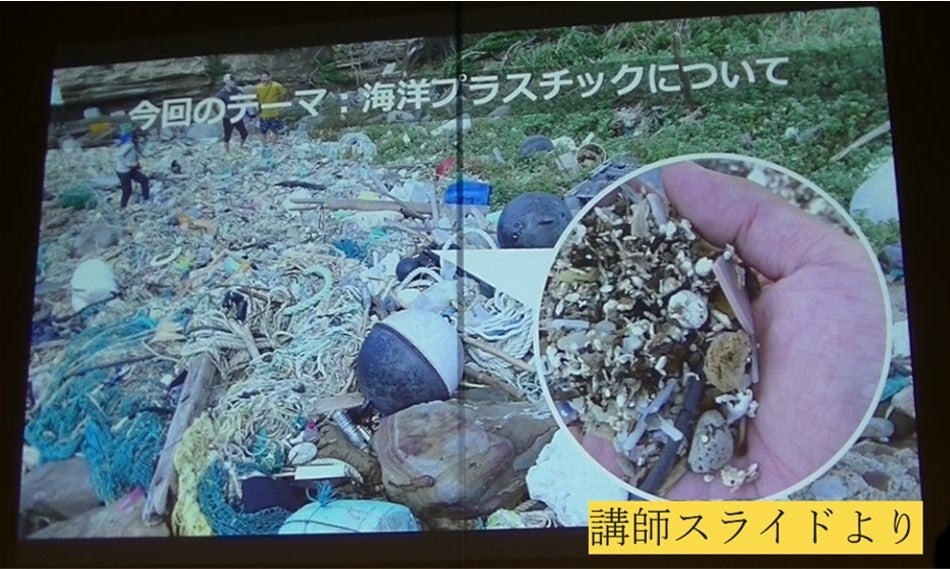

海洋ごみの現状

講座の冒頭で紹介されたごみの写真は長崎県の対馬でしたが、ここには年間32,000m3の海洋ごみが流れ着き、さらに潮流によっては50,000m3を超える海洋ごみが流れ着くという年もあるそうです。この処理費用が人口7万人の町には大きな負担となっています。

海洋ごみは砂浜で見られるものはほんの一部で、海上や海中を漂っているもの、海底に沈んでしまったものなどがあります。もはや誰が使ったのか、誰が作ったのかも定かではないごみがたくさん海を漂っているということです。海洋ごみのなかで人工物に焦点を当てて見るとプラスチック、漁具の割合が多いのがわかります。プラスチックは特に日常で多く使われている上、軽く風に飛ばされやすい、水に流されやすい、腐敗しないなどの理由からごみとして多くなってしまうことが分かりました。またその海洋ごみも日本国内のものだけではなく海流によって運ばれた海外のごみが漂着することもあります。逆に日本のごみがオーストラリアに流れ着いているということも実際にあるそうです。

なぜ海洋ごみ問題が発生し解決されないのだろうか?

この5年~10年で目にするようになったストロー禁止、レジ袋有料化、海洋プラスチック問題ですが、これはごみの循環(リサイクル)がうまく機能していなかったことが表面に現れたという一面もあるのではないか、と講師は語ります。

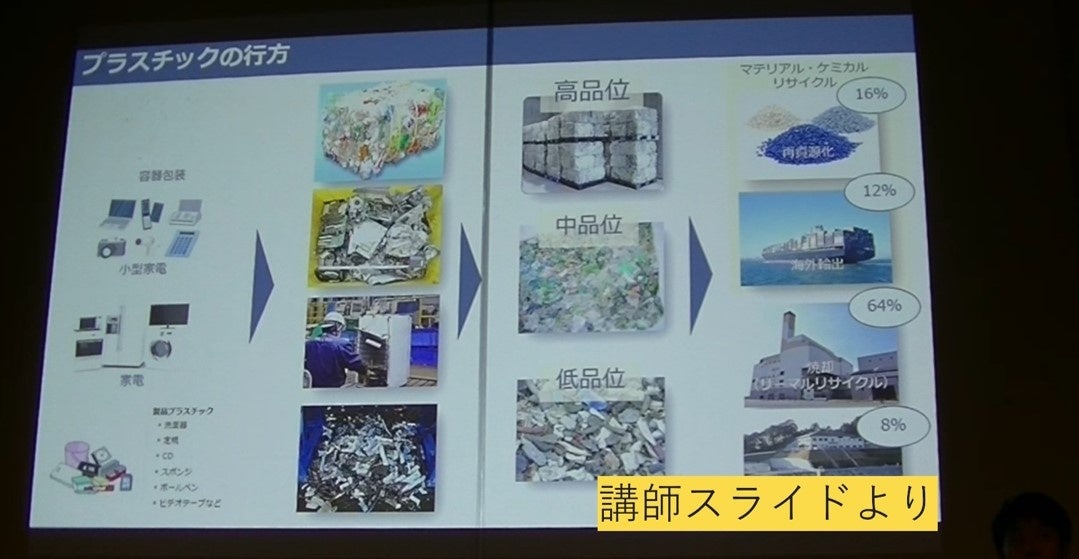

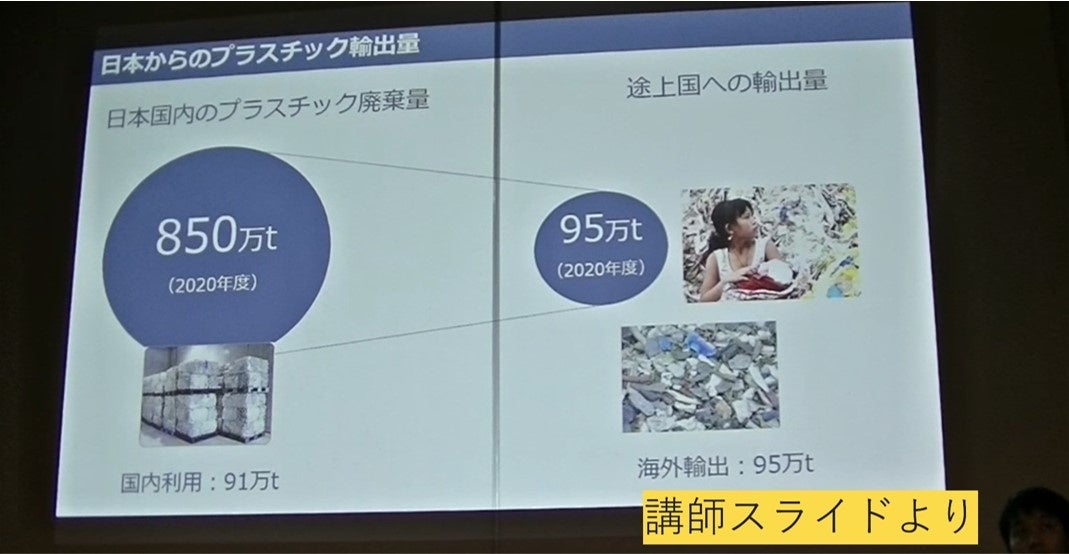

消費者がプラスチックごみとして集積場所に置いた後回収され、リサイクル会社に送られたプラスチックは状態により高品位・中品位・低品位と選別されリサイクルされます。そしてその割合はマテリアル・ケミカルリサイクル(再資源化)が16%、海外輸出12%、サーマルリサイクル(焼却)64%、埋立て8%という現状です。まだまだ半分以上燃やしているのか、と会場では驚きの声が上がります。ただこれもプラスチックが無限にリサイクルできる素材ではなく、使ったりリサイクルしたりするなかで品質が少しずつ劣化していくことにも原因があるようです。リサイクルの過程で食品トレーとおもちゃのプラスチックが混ざったりするとどちらにも使えない品質のプラスチックになってしまうそうです。高品質な材料としてリサイクルできないと焼却や海外輸出、埋立てにしか使えないという現実が待っています。

ただこの輸出先が発展途上国であることが多く、子どもを低賃金ではたらかせるなどの問題も発生しているようです。講座では2015年に中国で放映された「プラスチックチャイナ」という中国国内にあるプラスチック工場のドキュメンタリーが紹介されました。海外へのリサイクルという名目で輸出した後も材料として使えない低品質なプラスチックは輸入先の事業者による管理が悪く最終的に海に流れ出してしまうという事態が発生しているそうです。これも先進国が自国でリサイクルできないプラスチックをリサイクルと言う名称で発展途上国へ輸出をするという現実が引き起こしているのかもしれません。そしてその海外へ移動させた各国のプラスチックが、現地のずさんな管理などにより海洋へ流出し、やがて海洋プラスチックとして自国へ戻ってくるという負の連鎖のような事態なのだと感じました。「海洋プラスチックは回収しない限り永遠に海を漂い続ける」と想像するとかなり憂鬱になります。

国内由来で発生するごみ

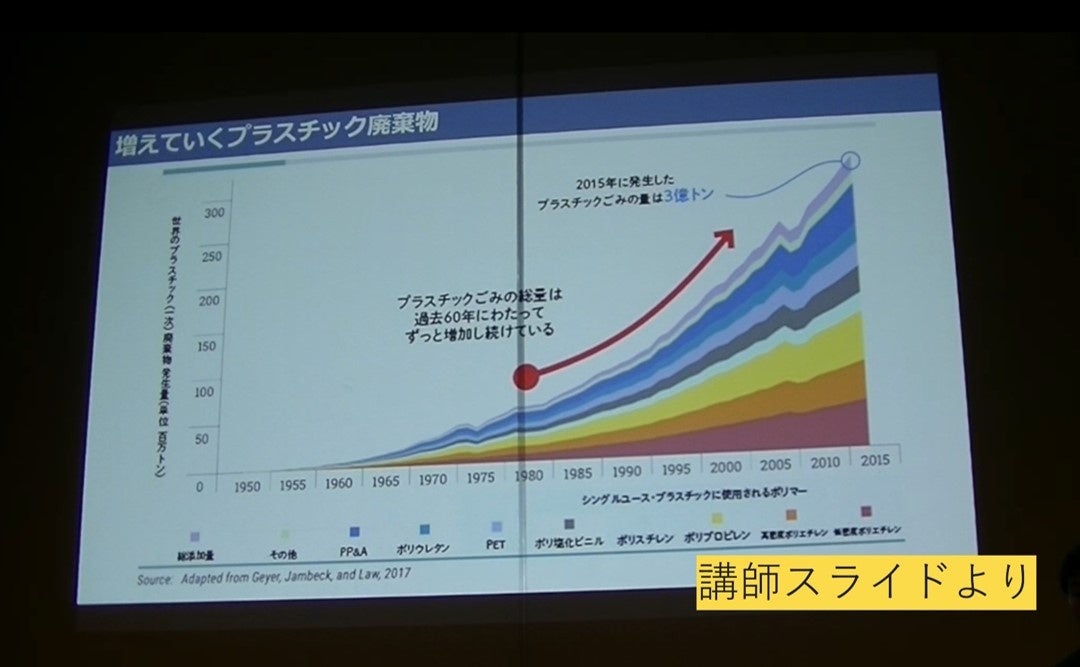

1950年代以降世界の人口増加と合わせてプラスチックごみの量は増えています。そして、個々ではきちんと分別収集していたとしても、ごみ集積所でカラスがつつき風に乗って飛散したり、夏祭りのごみ箱周辺にあふれたごみのような漏洩とよばれる環境への流出、そして(残念ながら)不法投棄のような行為も無くなりません。実際、全国の自治体で河川のプラスチックごみを回収する実験などを行い実態調査も行われていました。そして講座では海外の取り組み事例として、海岸から上流50km圏内の「海に流れ出る前に回収しようぜ!」と回収されたプラスチックごみにオーシャン・バウンド・プラスチックという名称をつけ、これでリサイクルされた商品に新たな価値をつける取り組みも現われてきたそうです。

海洋ごみの回収と処理の問題点

海洋ごみをどんどんと回収したいところですが、実際には漂着した場所が車どころか人も入れないような海岸や、船もつけられないような場所ではそもそも回収が不可能です。そんな場所が日本にもたくさんあります。ただそれでも、回収については河川水面での回収や重機やドローンなど新たな取り組みが試されていました。漂着したプラスチックごみも日本で作ったものでない素材の不明なごみも多く漂着し、さまざまな種類が混ざっている状況、海中で劣化が進んだり汚れたりしてリサイクルしにくい、そんな複雑な状況でもあるとのことでした。講師の会社でも様々なリサイクルを進めてきましたが、素材活用したくても出来上がったプラスチック素材の品質が低く使えないものが多いそうです。またほかにも海洋プラスチックを活用したいという企業も現われているそうですが、やはり品質がネックとなっているとのことでした。

講座の冒頭で触れられた長崎県対馬での32,000m3の海洋ごみ処理に毎年約2.8億円かけていることに、参加者も疑問を感じている様子でした。自分の町から出たごみではないのに、とても理不尽ですよね。大量に流れ着くごみを処理する自治体が無限に予算を持っている訳ではないので「これ以上ごみが回収されたら困る」という事態にならないように祈るばかりです。

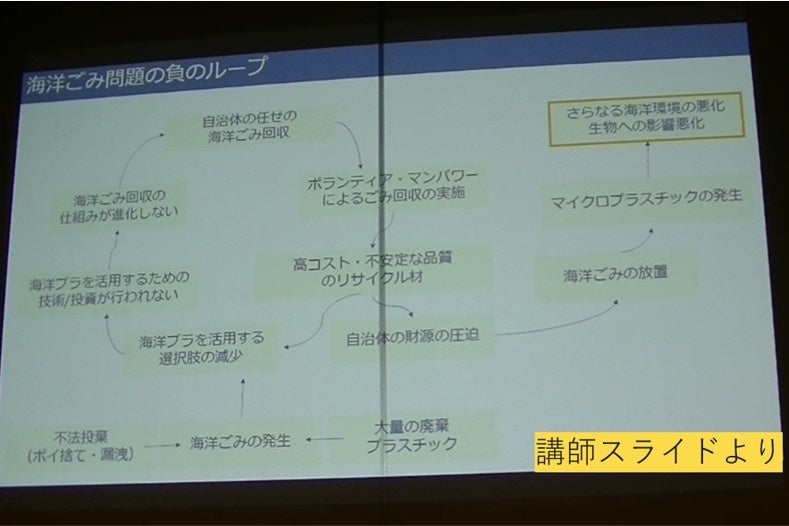

このような課題や問題点を講師は「海洋ごみ問題の負のループ」だと言っていました。

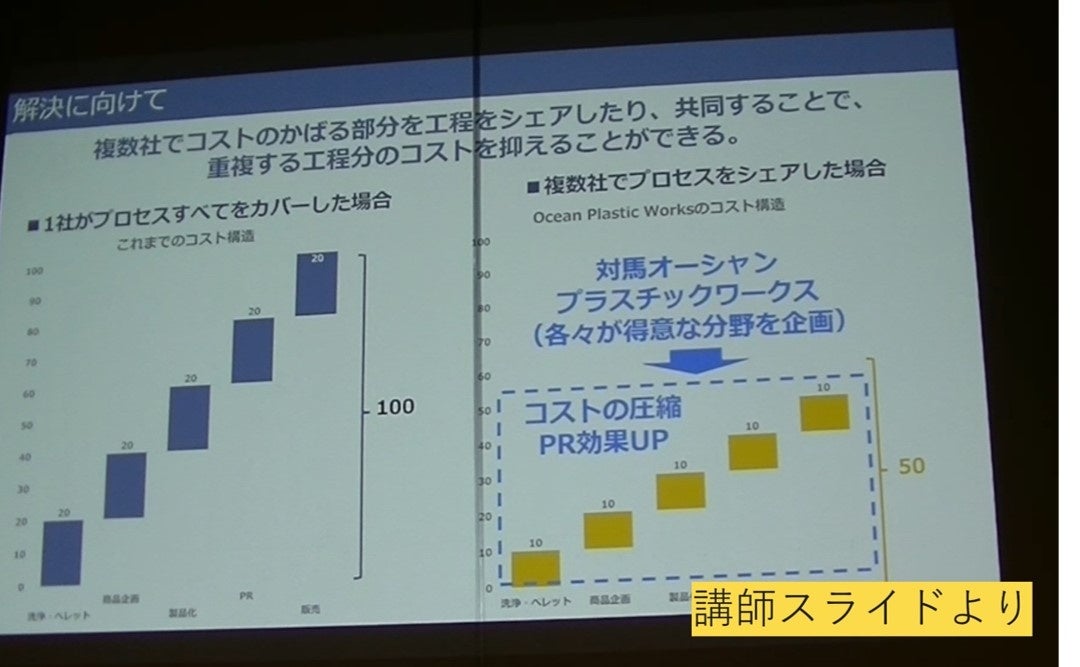

解決に向けて

講師は海洋プラスチックのリサイクル問題を一社で取り組むのは難しいと感じています。そこで対馬では「対馬オーシャンプラスチックワークス」という団体を作り参加企業がそれぞれの得意分野を企画担当しリサイクルコストの削減を図り、製品化に取り組んでいます。講師はこの活動から様々な企業や住民、そして自治体にも興味を持ってもらうことがまずは重要だと語ります。

筆者はプラスチックごみ問題についてはまずは落ちていたら拾う、自分のごみはきちんとごみ箱(分別)に入れることである程度クリアできるのではないかと思っていたのですが、その向こうにあるリサイクルシステムそのものに再資源化には限界があることを知り、少しがっかりしました。それでも講師のような企業や団体が増えること、消費者もそういった製品の購入を意識すること、そしてそもそも必要以上のプラスチック製品を買わないなどの行動が次のステップへの足掛かりになりそうだと感じました。「ごみを通してわくわくする社会をつくろう!」という講師のビジョンをとても力強く感じ「ごみ問題にきちんと向き合ってみんなで取り組むことで確実に社会はよくなる!」という講師のことばを忘れずに日々ごみに向き合いたいと思った第9回講座でした。

参加者の声

・リサイクルに協力しているつもりだったが半分以上を燃やしているのに驚いた。

・体験したゲームの「リサイクルマスター」が広まると理解も深まると思う。商品化してほしい。

・難しいところもあったけど、一生懸命メモをとったので読み返して勉強する。(中学1年生)

<団体概要>

団体名称 :ヨコハマ海洋市民大学実行委員会

URL:https://yokohamakaiyouniv.wixsite.com/kaiyo/

活動内容:横浜市民が横浜の海が抱える社会課題を自ら考え解決に向けて行動できる海族(うみぞく)になるための養成講座を年10回(コロナ禍以前は年20回)開催している。座学だけではなく実際に海や海を学べる野外講座も開催している。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像