【本業を圧迫】「クレーム管理」が最多の負担も、スタッフは“サポート役止まり”?診療外業務を支えていたのは医師自身だった。

任せきれない職場が生む、見えない業務負担の実態が明らかに

株式会社保科製作所(所在地:東京都文京区、代表取締役:保科 光輝)は、開業医を対象に、「医師の診療以外の業務負担」に関する実態調査を行いました。

「医療制度の改定」や「人手不足」、「働き方改革」など、医療を取り巻く状況の変化に伴い、開業医が診療以外の業務に対応する機会が増えています。

人事・経理・在庫管理に加え、クレーム対応や施設管理など、開業医は診療以外にどのような業務を担っているのでしょうか。

また、それらの業務負担が診療にどのような影響を与えているのでしょう。

そこで今回、株式会社保科製作所(https://www.hoshina.co.jp/)は、開業医を対象に、「医師の診療以外の業務負担」に関する実態調査を実施しました。

調査概要:「医師の診療以外の業務負担」に関する実態調査

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,015人

【調査対象】調査回答時に開業医と回答したモニター

【調査元】株式会社保科製作所(https://www.hoshina.co.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまで開業医の方を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

管理システムへの移行が進む一方で見えた「コストと現場の事情」

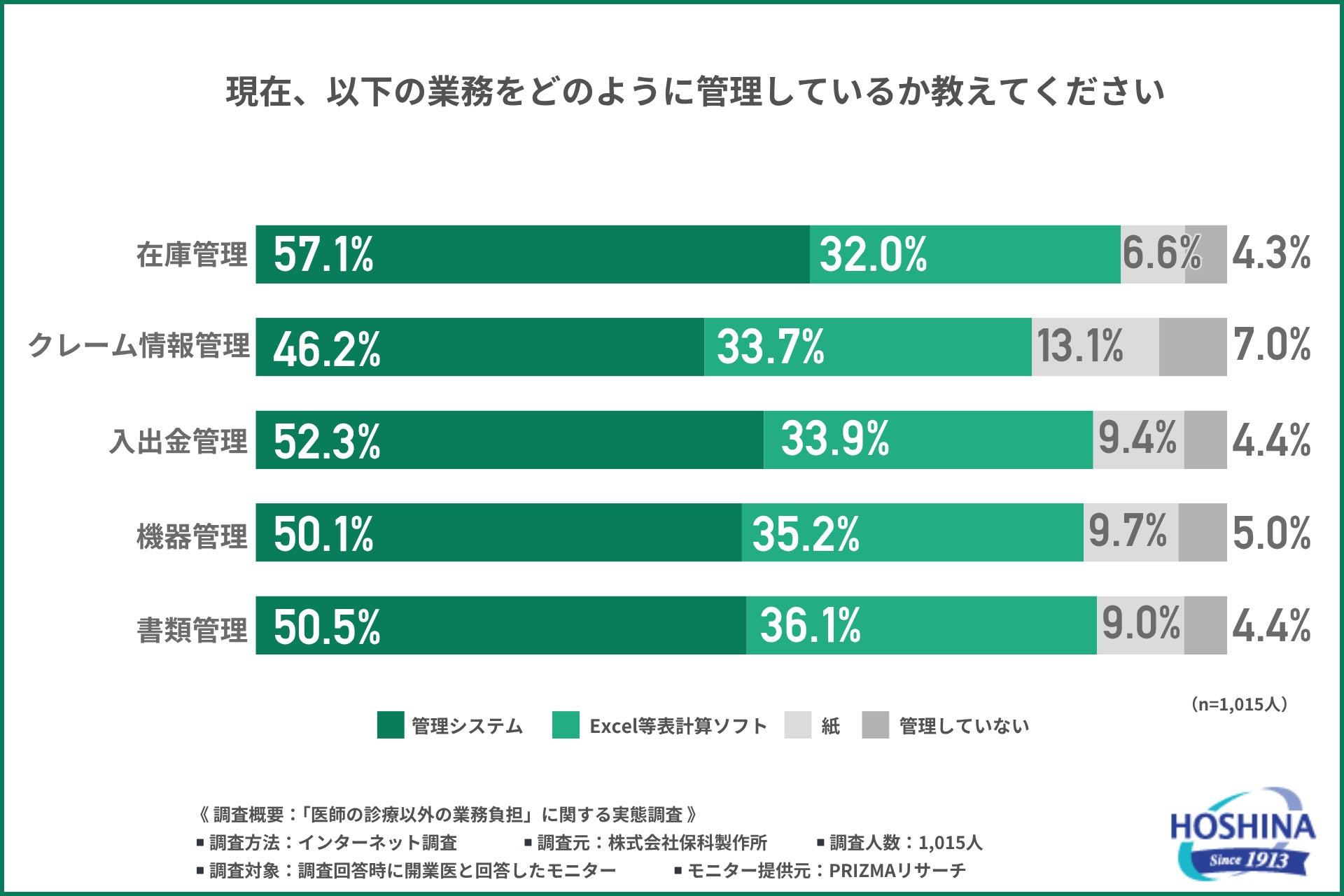

はじめに、「現在、以下の業務をどのように管理しているか」についてうかがったところ、項目別で以下のような回答結果になりました。

■在庫管理

『管理システム(57.1%)』

『Excel等表計算ソフト(32.0%)』

『紙(6.6%)』

『管理していない(4.3%)』

■クレーム情報管理

『管理システム(46.2%)』

『Excel等表計算ソフト(33.7%)』

『紙(13.1%)』

『管理していない(7.0%)』

■入出金管理

『管理システム(52.3%)』

『Excel等表計算ソフト(33.9%)』

『紙(9.4%)』

『管理していない(4.4%)』

■機器管理

『管理システム(50.1%)』

『Excel等表計算ソフト(35.2%)』

『紙(9.7%)』

『管理していない(5.0%)』

■書類管理(同意書や患者との契約関連書類など)

『管理システム(50.5%)』

『Excel等表計算ソフト(36.1%)』

『紙(9.0%)』

『管理していない(4.4%)』

業務の多くがExcel等表計算ソフトや紙から、管理システムへと移行している実態が明らかになりました。

一方で、いずれの項目においても3割程度がExcelなどの表計算ソフトを利用しており、コストや運用面を考慮しながら汎用ツールを活用している実態もうかがえます。

また、「紙」での管理や「管理していない」と回答した割合はいずれも1割未満にとどまり、アナログ管理からの脱却が着実に進んでいるようです。

では、すべての項目において『紙』『管理していない』と回答した方以外は、どのような管理システムを使用しているのでしょうか。

■使用している管理システムは?

・楽々精算(40代/愛知県/消化器内科医)

・キントーン(30代/東京都/内科医)

・勘定奉行(30代/大阪府/小児科医)

・smartHR(40代/埼玉県/美容外科・美容皮膚科医)

・サイボウズ(40代/東京都/心療内科医)

smartHRやキントーンなど、管理する業務によってさまざまな管理システムが使用されていることが示されました。

“診療外業務”は主に医師が担っている実態が明らかに

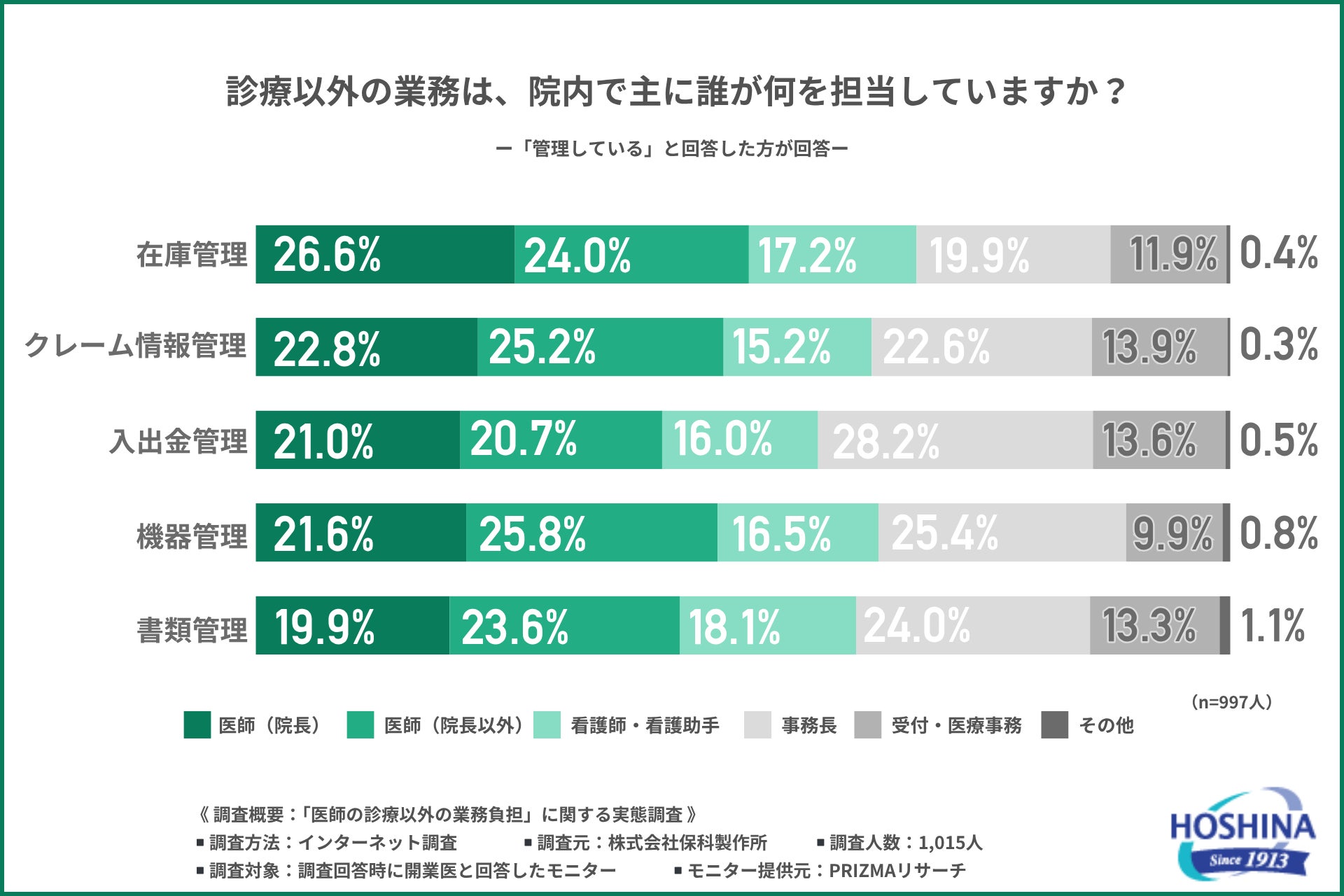

次に、診療以外の業務の担当についてうかがいました。

先程の質問で、すべての項目において『管理していない』と回答した方以外に、「診療以外の業務は、院内で主に誰が担当しているか」とうかがったところ、項目別で以下のような回答結果になりました。

■在庫管理

『医師(院長)(26.6%)』

『医師(院長以外)(24.0%)』

『看護師・看護助手(17.2%)』

『事務長(19.9%)』

『受付・医療事務(11.9%)』

■クレーム情報管理

『医師(院長)(22.8%)』

『医師(院長以外)(25.2%)』

『看護師・看護助手(15.2%)』

『事務長(22.6%)』

『受付・医療事務(13.9%)』

■入出金管理

『医師(院長)(21.0%)』

『医師(院長以外)(20.7%)』

『看護師・看護助手(16.0%)』

『事務長(28.2%)』

『受付・医療事務(13.6%)』

■機器管理

『医師(院長)(21.6%)』

『医師(院長以外)(25.8%)』

『看護師・看護助手(16.5%)』

『事務長(25.4%)』

『受付・医療事務(9.9%)』

■書類管理(同意書や患者との契約関連書類など)

『医師(院長)(19.9%)』

『医師(院長以外)(23.6%)』

『看護師・看護助手(18.1%)』

『事務長(24.0%)』

『受付・医療事務(13.3%)』

診療以外の各業務について、医師(院長・院長以外)が担当している割合は各項目で4〜5割に達しており、診療業務とマネジメント業務を並行して担わざるを得ない状況が明らかになりました。

本来であれば、医療の質の向上や患者との信頼関係の構築に注力すべき医師が、日常的にマネジメント業務にも深く関与していることで、業務負担の増加や、診療に十分な時間を割けないといった課題が生じている可能性が示唆されます。

さらに、各業務における『看護師・看護助手』や『受付・医療事務』の担当割合は全体的に1〜2割にとどまっており、現場スタッフが主体的に業務を管理しているケースは限定的であることも明らかとなりました。

こうした状況の中で、院長は実際に診療以外の業務にどのような形で関与しているのでしょうか。

前の質問で、1項目以上で「診療以外の業務は、主に医師(院長)以外が担当している」と回答した方「院長が診療以外の業務にどのような形で関与しているか」をうかがったところ、項目別で以下のような回答結果になりました。

■在庫管理

『基本的にスタッフに任せている(35.0%)』

『一部業務(対応)を行うこともある(50.4%)』

『最終確認のみ行う(14.6%)』

■クレーム情報管理

『基本的にスタッフに任せている(35.1%)』

『一部業務(対応)を行うこともある(49.7%)』

『最終確認のみ行う(15.2%)』

■入出金管理

『基本的にスタッフに任せている(36.2%)』

『一部業務(対応)を行うこともある(47.4%)』

『最終確認のみ行う(16.4%)』

■機器管理

『基本的にスタッフに任せている(31.4%)』

『一部業務(対応)を行うこともある(51.6%)』

『最終確認のみ行う(17.0%)』

■書類管理(同意書や患者との契約関連書類など)

『基本的にスタッフに任せている(36.2%)』

『一部業務(対応)を行うこともある(47.7%)』

『最終確認のみ行う(16.1%)』

いずれの業務においても医師(院長)が「一部業務を行うこともある」との回答が約5割前後に上り、最も多い結果となりました。

このことから、たとえ院長が直接的な主担当ではない場合であっても、完全に手を離しているわけではなく、日常的に何らかの形で業務に関与している様子がうかがえます。

「最終確認のみ」と回答した方は、すべての業務で2割以下にとどまっており、意思決定のみを担う統括型の役割に徹しているケースは少数派であることが明らかです。

スタッフ主導の運営体制が一部で機能している兆しも見られますが、全体としては院長が現場の一部実務にも手を貸している状況が主流であり、マネジメント負荷の軽減にはまだ一定の課題が残されていると考えられます。

管理ツールの導入に9割以上が「改善を期待」するも、“導入だけでは足りない”との声も多数

そのような中、診療以外の業務で最も負担と感じるものは何なのでしょうか。

はじめの質問で、すべての項目において『管理していない』と回答した方以外にうかがいました。

「院内の以下の業務の中で、最も負担になっていると感じるもの」についてうかがったところ、『クレーム情報管理(39.5%)』が最多で、『入出金管理(21.6%)』『在庫管理(20.9%)』となりました。

クレーム対応は突発的かつ精神的負荷の高い業務です。属人的な対応や再発防止策の構築など、継続的な改善が求められる領域であり、心身ともに大きな負担となりがちです。

次いで、入出金や在庫といった「数値管理」も負担が高く、金銭的責任の重さやミスの許されないプレッシャーが影響していると考えられます。

では、業務負担によって何かしらの影響が出た経験がある方はどの程度いるのでしょうか。

「業務負担が原因で出た影響」についてうかがったところ、『医師・スタッフの残業の発生(36.6%)』『クレームの発生(33.3%)』『インシデントの発生(33.1%)』が上位に挙がりました。

業務量の多さや分担の偏りが、スタッフの稼働時間を圧迫をはじめ、患者対応の質や安全管理にも影響を及ぼしている実態が明らかになりました。

また、インシデントの発生は3割を超えており、過重な業務が集中力や判断力を低下させ、現場のリスクを高めている可能性も考えられます。

クレームの発生も同程度の割合で見られており、医療サービス全体の満足度や信頼感にも波及する懸念があることがうかがえます。

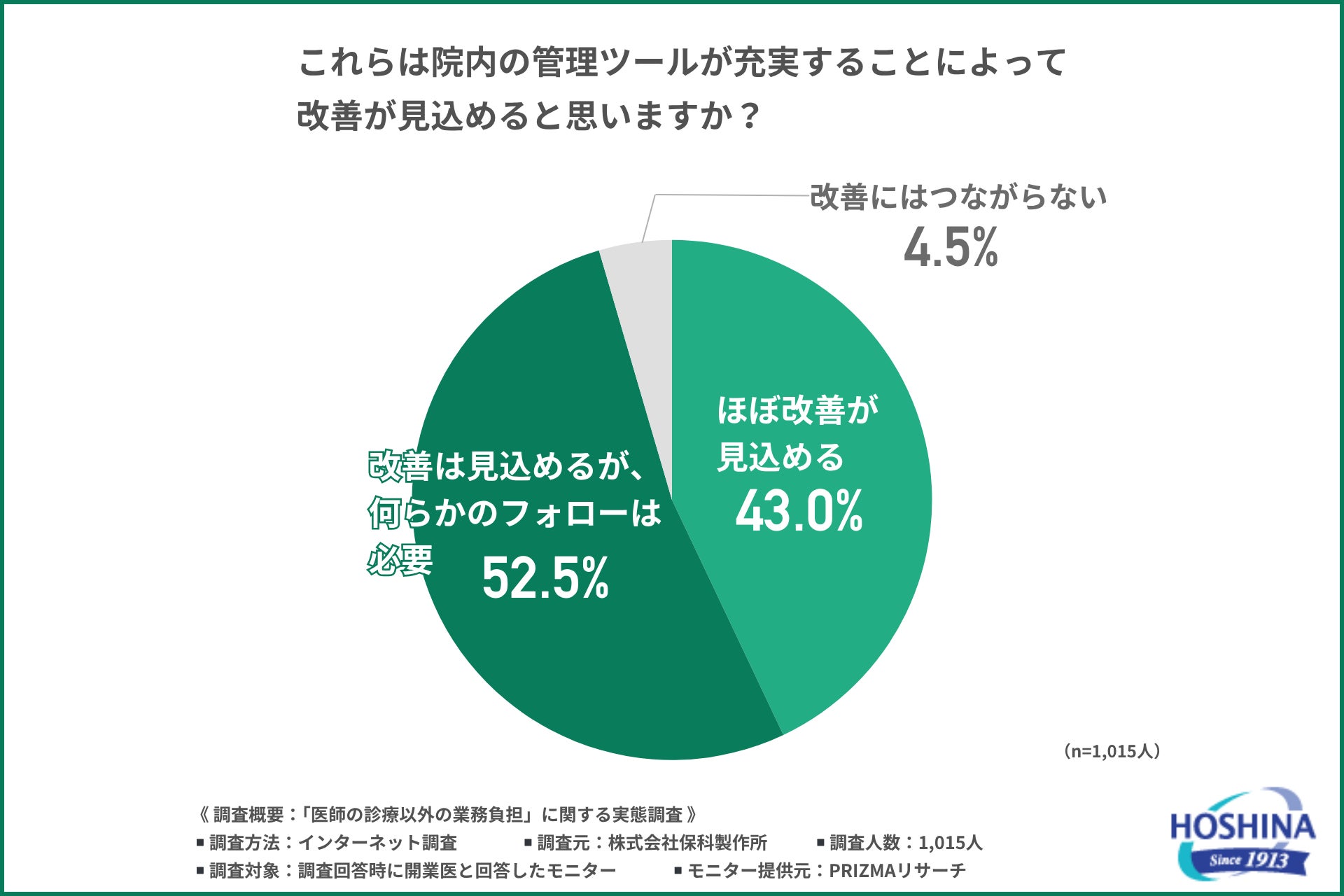

そのような影響は、業務においての管理ツールが充実することで改善できると思う方はどのくらいいるのでしょう。

「これらは院内の管理ツールが充実することによって改善が見込めると思うか」とうかがったところ、以下のような回答結果になりました。

『ほぼ改善が見込める(43.0%)』

『改善は見込めるが、何らかのフォローは必要(52.5%)』

『改善にはつながらない(4.5%)』

「ほぼ改善が見込める」「改善は見込めるが、何らかのフォローは必要」を合わせると9割以上は管理ツールによって何らかの改善効果を期待しているという結果になりました。

中でも「改善は見込めるが、何らかのフォローは必要」とする回答が5割以上を占めており、ツール導入後の活用支援やスタッフ教育、運用サポートといった体制の有無が、改善効果を大きく左右する要素として認識されていることがうかがえます。

管理システムで「便利」「あったらいい」と思う機能。最多は“スタッフ教育の見える化”

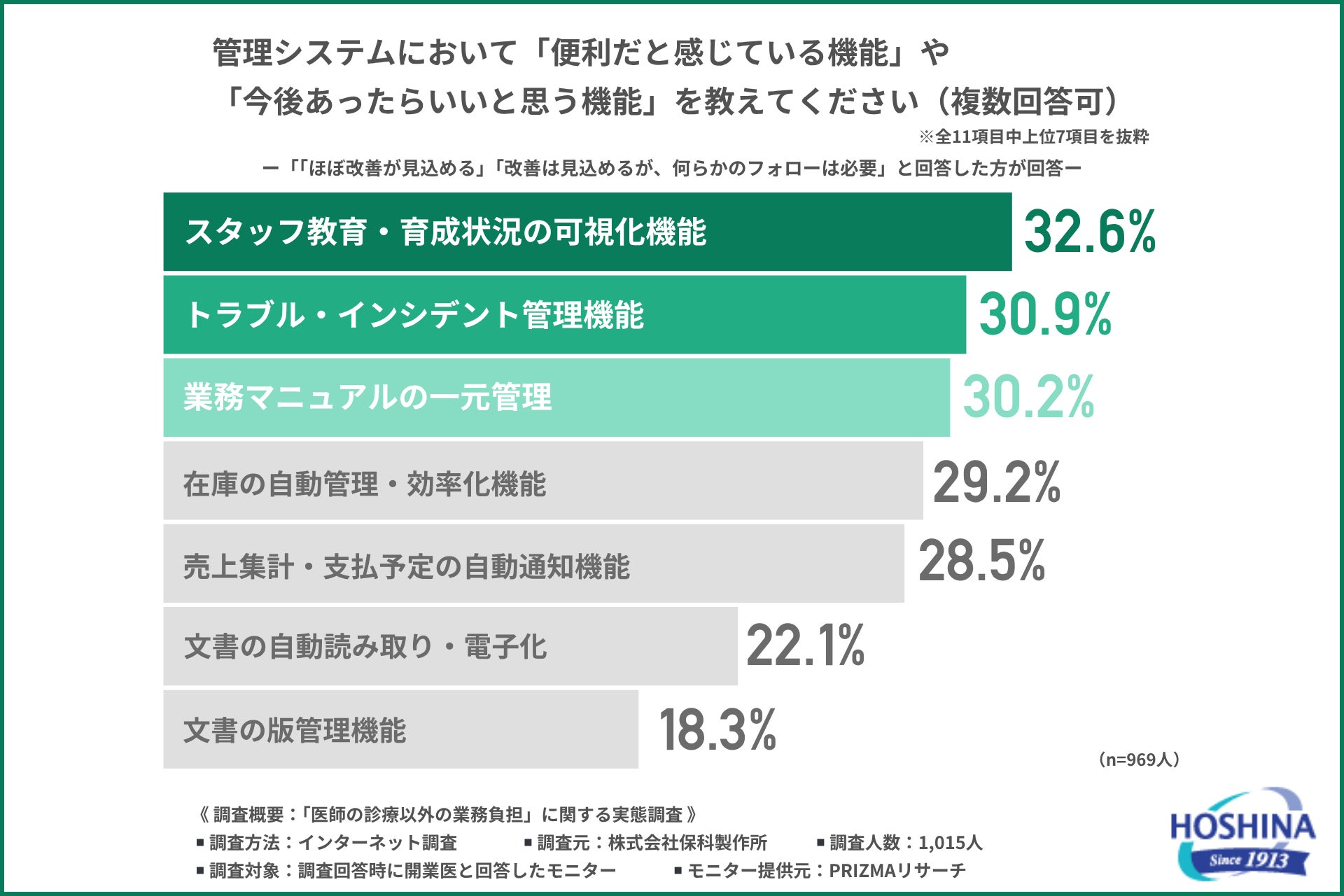

最後に、管理システムにおいて便利だと感じている機能や、あったらいいと思う機能についてうかがいました。

前の質問で『ほぼ改善が見込める』『改善は見込めるが、何らかのフォローは必要』と回答した方に、「管理システムにおいて「便利だと感じている機能」や「今後あったらいいと思う機能」」についてうかがったところ、『スタッフ教育・育成状況の可視化(32.6%)』『トラブル・インシデント管理(30.9%)』『業務マニュアルの一元管理(30.2%)』が上位を占めました。

これらの結果から、単なる業務効率化にとどまらず、現場運営の“質”を高める機能が求められていることがわかります。

とくに教育やマニュアル管理は、属人化を防ぎ、安定した体制づくりに貢献する機能です。また、トラブル管理へのニーズは、業務負担によるリスク対策の必要性と直結しており、「記録」と「再発防止」を支える仕組みが求められているといえます。

こうした傾向は、管理ツールが業務支援だけでなく、組織運営を支えるインフラとして期待されているといえるでしょう。

まとめ:医師と医療の質を守る「診療外業務」の見直しに 管理ツールが果たす次の役割

今回の調査で、開業医が直面する「診療以外の業務負担」の重さと、それに起因する課題が明らかになりました。

多くの業務で管理システムが導入されており、紙や手作業による管理からは脱却しつつある一方、Excelなどの汎用ツールを用いた対応も依然として一定数存在し、本格的なDX化への移行には段階的な支援が必要であることがわかります。

特に注目すべきは、医師(院長・院長以外)の業務負担の実態です。

診療以外のマネジメント業務にも医師が深く関与しており、「一部対応を行っている」との回答がすべての項目で約5割を占めました。

スタッフ主導の運営体制が進みつつある兆しはあるものの、依然として医師が実務の一部を担う状況が続いており、負担軽減の余地は大きいといえるでしょう。

こうした業務負担は、「残業の発生」や「クレーム」「インシデント」といった現場への影響を引き起こしており、安全性や患者満足度にも波及する深刻な問題です。

その一方で、9割以上の医師が「管理ツールの充実によって改善が見込める」と回答しており、ツール導入への期待が非常に高いことが明らかになりました。

さらに、求められている機能として「スタッフ教育の可視化」や「マニュアルの一元管理」、「トラブル・インシデント管理」が上位に挙がっており、業務の効率化だけでなく、現場全体の質の向上やリスク対策を支える機能へのニーズが高いことがわかります。

これらの結果は、管理ツールが単なる“業務効率化の手段”ではなく、院内の組織運営そのものを支えるインフラとしての役割を果たすことが求められていることを示しているといえるでしょう。

診療以外の業務に負担を感じている現場には、可視化・標準化・教育支援の観点を踏まえた管理ツールの導入を通じて、患者対応に注力できる体制づくりが求められます。

クリニックの業務管理ツールなら「Mitsumarron(ミツマロン)」

今回、「医師の診療以外の業務負担」に関する実態調査を実施した株式会社保科製作所(https://www.hoshina.co.jp/)は、開業から日々の運営までをトータルでサポートする支援サービス「Mitsumarron(ミツマロン)」(https://hoshina.co.jp/mitsumarron/)を運営しています。

■Mitsumarron(ミツマロン)とは

Mitsumarro(ミツマロン)は、「クリニックの未来を支えるシステム」として、開業から日々の運営までをトータルでサポートする支援サービスです。

112年の歴史を持つ医療用品メーカー保科製作所が、現役医師の声をもとに共同開発。

医療現場のリアルな課題に寄り添い、使いやすさと現場での信頼性を追求しました。

クリニックのDX化が遅れるなか、院長自らが在庫管理や集患対応など多くの業務を抱え、診療や研究に集中できない現状があるなか、業務効率化と負担軽減を実現します。

【特徴】

①運営支援システム

スタッフ教育の可視化、教育情報を管理できる教育記録システム、行動目標管理・予防・再発防止に威力を発揮するクレーム、インシデント管理・紙、動画問わずあらゆるマニュアルを一元管理できる業務マニュアル管理・GS1データバーに対応した在庫管理・電帳法完全対応のAIーOCRを活用した⼊出⾦管理・シフト管理・同意書等の⽂書管理・ QRコードに対応した機器管理・名刺管理 、マーケティング支援、⽇々の運営に必要な20種類以上の機能が標準搭載されています。それぞれの機能が単独で動くだけでなく、データや操作がスムーズにつながることで、

「同じ情報を何度も⼊⼒する」

「別システムを⾏き来する」

といった無駄や混乱を⼤幅に削減します。

すべての業務が⼀元化され、“システムがつながる”ことの快適さを実感できます。

②デジタルサイネージ

大画面サイネージ用モニタやオリジナル動画作成を含むすべてがセット。

設置後すぐに運用を開始でき、追加の機器購入や複雑な設定作業は不要です。

さらに、サブスクではないため月額費用が発生せず、ランニングコストを抑えて運用できます。

コンテンツ管理もシンプルで、クリニックの情報やお知らせを手軽に更新可能。

院内の案内効率を向上させ、患者様へのスムーズな情報提供を実現します。

③インフラ構築・業務環境整備サポート

クリニックに最適な高性能PCやプリンタなどのIT機器を厳選し、現地環境に合わせた設置・設定・動作確認を丁寧に実施。無線/有線LANも現地調査の上、最適なネットワークを構築します。さらに、遠隔・オンサイトのサポート体制でトラブル時も安心です。

加えて、診察券・職員証・封筒など印象を左右するツールのデザインから印刷・納品までワンストップで対応。非接触ICカードによる職員証発行や、勤怠・入退室管理との連携も可能です。

・詳細はこちら:https://hoshina.co.jp/mitsumarron/service/

■Mitsumarron(ミツマロン):https://hoshina.co.jp/mitsumarron/

■お問い合わせURL:https://hoshina.co.jp/mitsumarron/contact/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像