【その情報、まだ紙とデジタルの二重管理?】医療DXの実態―約8割が「デジタル化による改善が必要」と回答

医療DXの推進で必要な支援は「現場スタッフへの教育・研修」「低価格な導入コスト」

今回、当社は、2025年10月1日(水)~3日(金)に幕張メッセで開催される「メディカルジャパン〔東京〕~医療・介護・薬局Week~」内「医療DX・IT EXPO」に出展いたします。

医療機関の経営は、人件費・光熱費などの固定費上昇により圧迫され、同時にスタッフの負荷も増しています。

現場では人手不足の中で多様な業務を担い、業務の標準化や情報整理へのニーズが一層強まってきました。

そのような状況の中で、「医療DX」がどのような解決策となり得るのかに注目が集まっています。

では、実際に現場の医師・看護師・看護助手・事務職、そして経営層は「医療DX」に何を期待しているのでしょうか。

そこで今回、株式会社保科製作所(https://www.hoshina.co.jp/)は、①病院・クリニックに勤務する医師・看護師・看護助手・事務職/②病院・クリニックの経営層を対象に、「病院・クリニックの経営と業務の両面から見る、医療DXに期待されている役割」に関する調査を実施しました。

調査概要:「病院・クリニックの経営と業務の両面から見る、医療DXに期待されている役割」に関する調査

【調査期間】2025年9月19日(金)~2025年9月22日(月)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,031人(①616人/②415人)

【調査対象】調査回答時に①病院・クリニックに勤務する医師・看護師・看護助手・事務職/②病院・クリニックの経営層であると回答したモニター

【調査元】株式会社保科製作所(https://www.hoshina.co.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまで病院・クリニックで働く医師・看護師・看護助手・事務職・経営層の方を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

医療DXに期待することは「人手不足の補填」が最多。導入の最大の懸念とは?

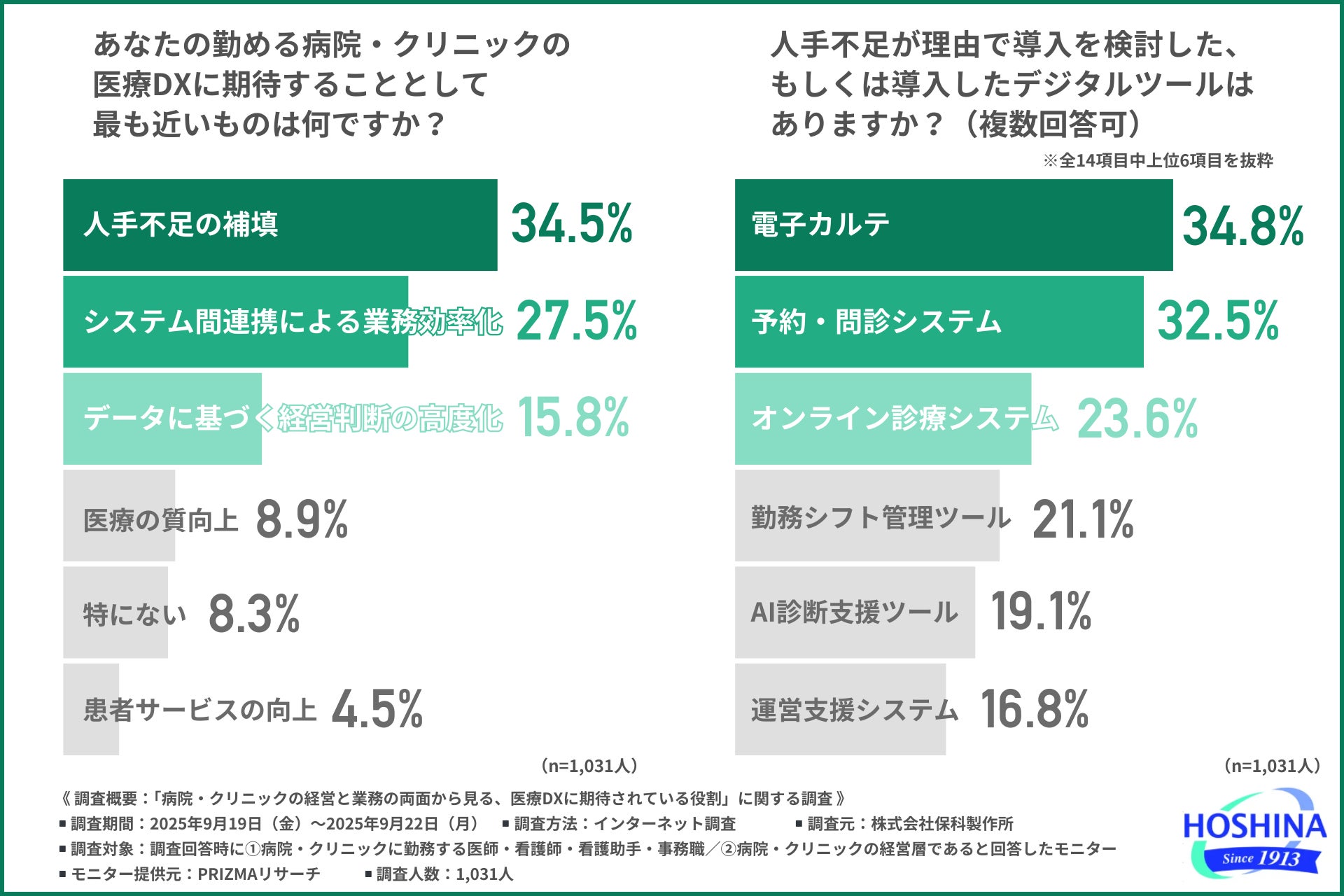

はじめに、「あなたの勤める病院・クリニックの医療DXに期待することとして最も近いもの」について尋ねたところ、『人手不足の補填(34.5%)』が最多で、『システム間連携による業務効率化(27.5%)』『データに基づく経営判断の高度化(15.8%)』となりました。

医療現場では、業務効率化やデータ利活用以上に、まずは「人が足りない現実」をどう補うかが大きな課題であることがわかります。

医療DXの目的が「業務の代替」や「業務効率化」などに集約されるのは、背景に人手不足の深刻さがあるからでしょう。

一方で、医療の質や患者サービスの向上への期待は比較的低く、運営維持への実用性が重視されているようです。

人手不足の補填に対する期待が高まる中、実際に現場ではどのようなデジタルツールが導入・検討されているのでしょうか。

「人手不足が理由で導入を検討した、もしくは導入したデジタルツールはあるか」について尋ねたところ、『電子カルテ(34.8%)』が最多で、『予約・問診システム(32.5%)』『オンライン診療システム(23.6%)』となりました。

業務の中核に関わる「電子カルテ」や「予約・問診システム」の導入・検討が進んでいることが確認できます。

特に、「電子カルテ」は記録の効率化と共有のスムーズ化を目的に選ばれていると考えられます。

また、「オンライン診療システム」や「AI診断支援ツール」など、新しい診療形態への対応も進みつつあり、業務負担軽減だけでなく、サービスの多様化にもつながっているといえそうです。

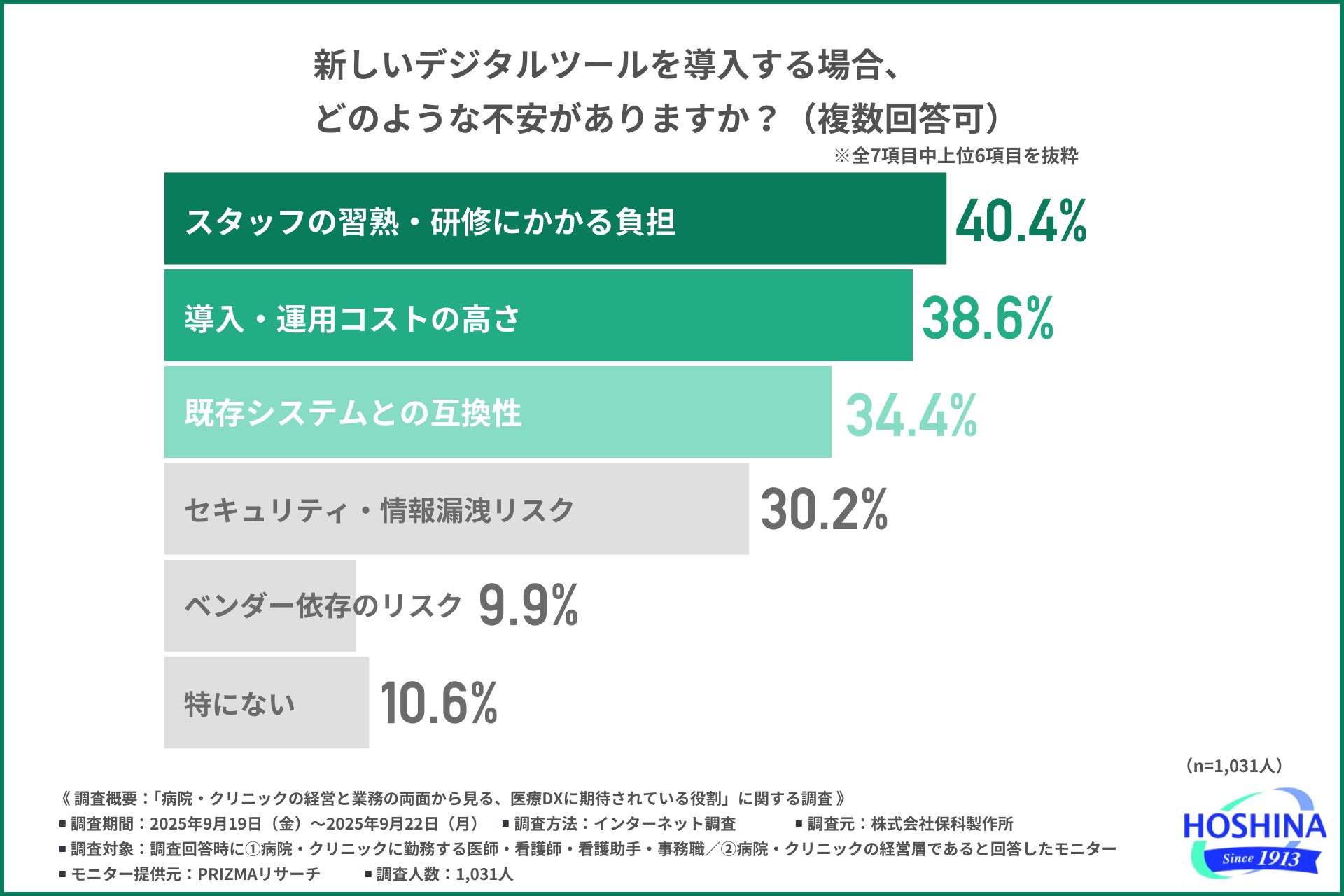

では、こうしたデジタルツールを新たに導入するにあたって、現場はどのような不安を抱えているのでしょうか。

「新しいデジタルツールを導入する場合、どのような不安があるか」と尋ねたところ、『スタッフの習熟・研修にかかる負担(40.4%)』が最も多く、『導入・運用コストの高さ(38.6%)』『既存システムとの互換性(34.4%)』となりました。

この結果から、現場の多忙さを考えると、新しいデジタルツールを活用するための研修の負荷は導入の大きな障壁であることがうかがえます。

「費用面」や「既存システムとの互換性」なども重要な要素ですが、「現場が使いこなせるかどうか」が最初のハードルとなっているようです。

デジタル化の利点を最大限に引き出すには、ツールだけでなく、それを使う方への継続的な支援体制が求められそうです。

医療現場の非効率、最も多いのは「紙とデジタルでの情報の二重管理」

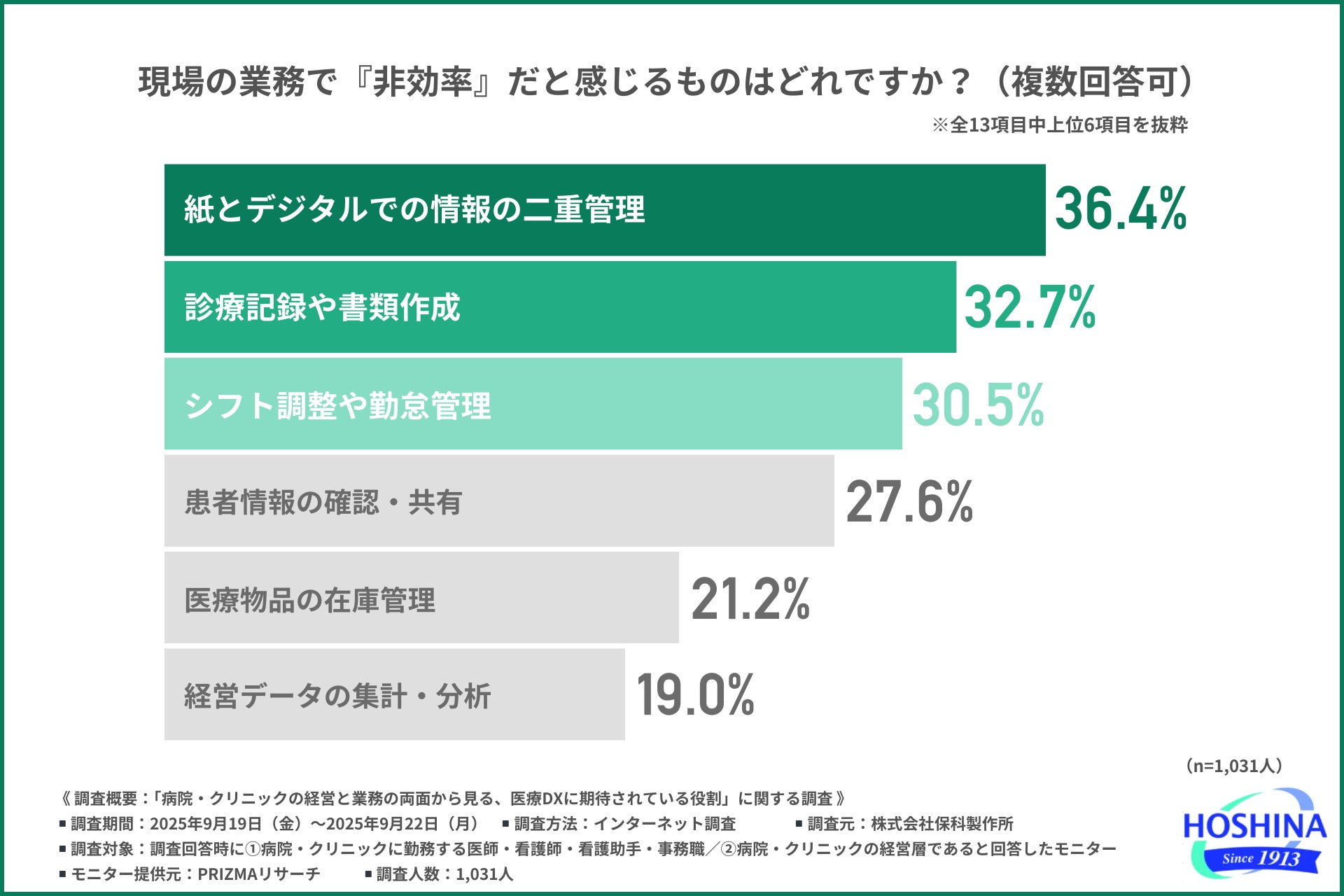

では、実際に医療現場で「効率化の必要性」が高いと感じられているのは、どのような業務なのでしょうか。

「現場の業務で『非効率』だと感じるもの」について尋ねたところ、『紙とデジタルでの情報の二重管理(36.4%)』が最多で、『診療記録や書類作成(32.7%)』『シフト調整や勤怠管理(30.5%)』となりました。

完全なデジタル化が進んでいない現場では、紙とデジタルが併用されることで情報が分断され、管理の手間が発生しているようです。

情報の「共有」や「一元管理」に課題を感じる声は多く、医療DXの目的は「効率化」だけでなく「業務の一貫性確保」にも広がっていると考えられます。

医療DX推進に必要なのは「現場スタッフへの教育・研修」と「低価格な導入コスト」

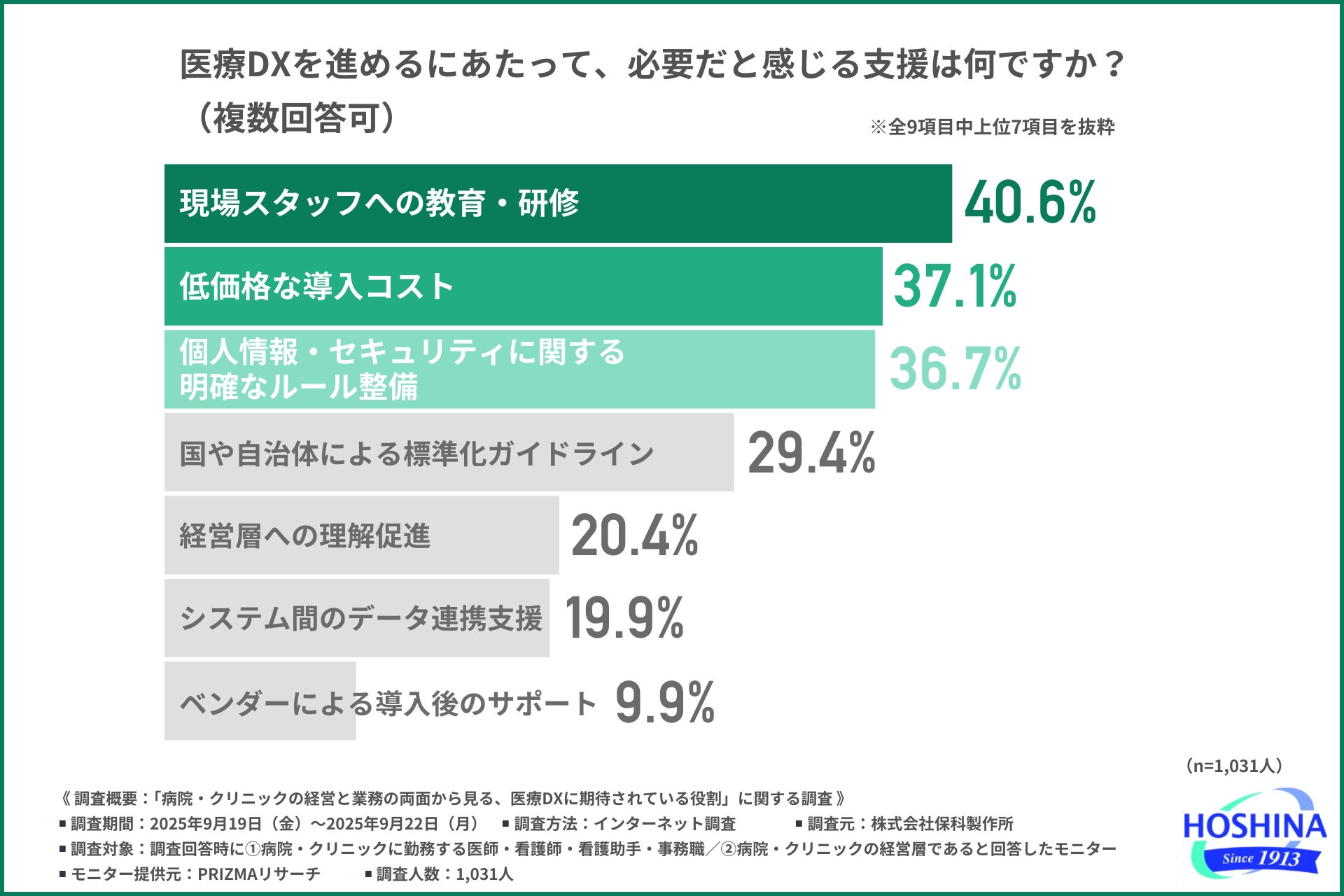

こうした非効率な業務を解消し、医療DXを円滑に進めるためには、どのような支援が求められているのでしょうか。

「医療DXを進めるにあたって、必要だと感じる支援」について尋ねたところ、『現場スタッフへの教育・研修(40.6%)』という回答が最多になり、『低価格な導入コスト(37.1%)』『個人情報・セキュリティに関する明確なルール整備(36.7%)』となりました。

新しいデジタルツールを導入する場合、スタッフへの教育や研修の負担が不安視されていましたが、支援としても教育や研修の充実が求められていることから、現場の負担軽減とデジタルツールの浸透を両立させる施策が重要といえます。また、費用やルール整備にも導入のハードルが存在し、現場と経営の両面について支援が必要とされていることがわかりました。

情報分散と引き継ぎ、約8割が「デジタル化による改善が必要」と回答

医療DXを進めるにあたって、必要だと感じる支援が明らかになりましたが、実際に現場ではどのような情報管理上の課題を抱えているのでしょうか。

ここからは、病院・クリニックに勤務する医師・看護師・看護助手・事務職にうかがいました。

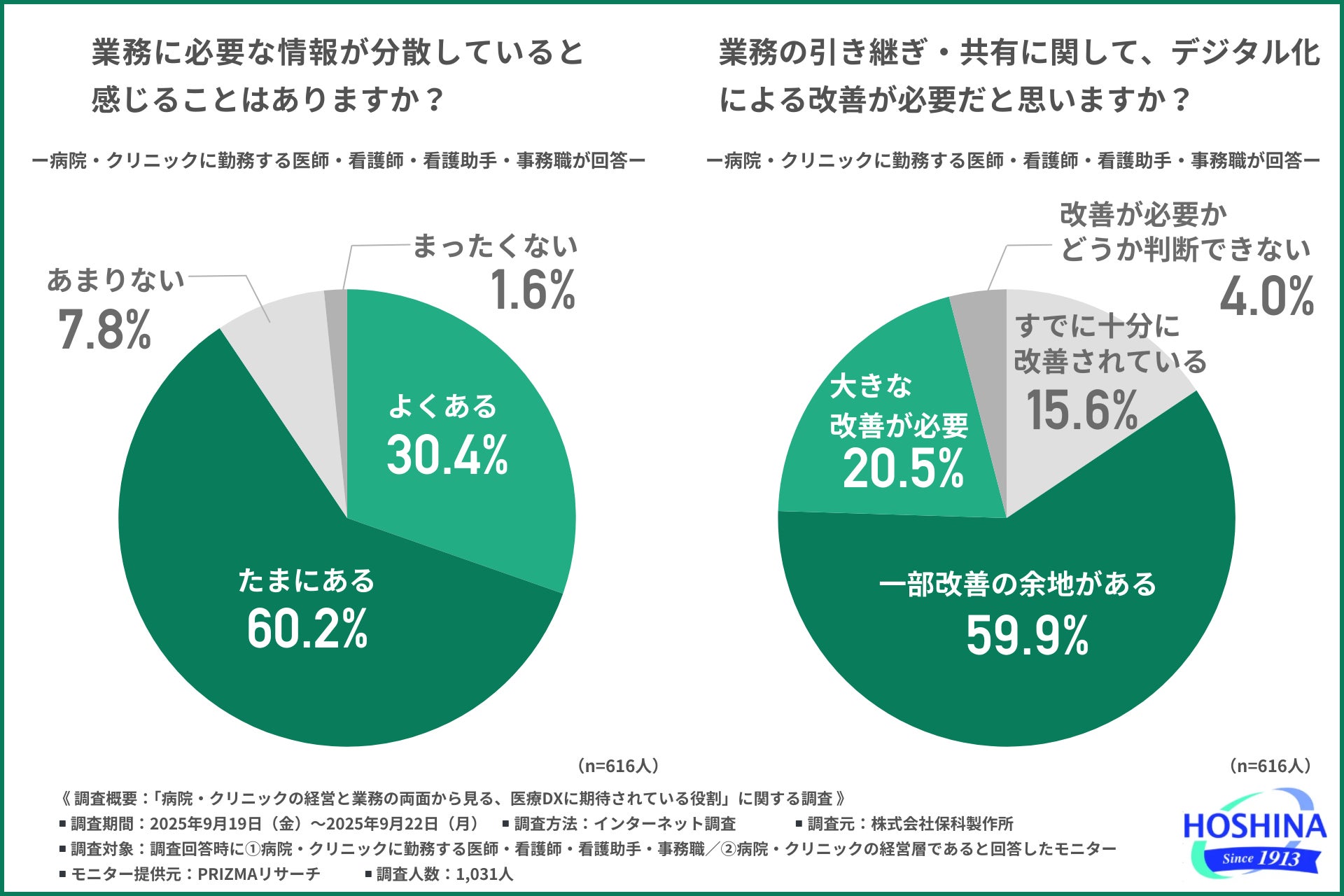

「業務に必要な情報が分散していると感じることはあるか」と尋ねたところ、約9割が『よくある(30.4%)』『たまにある(60.2%)』と回答しました。

非常に多くの方が情報が分散していると感じていることから、情報管理における一貫性の欠如は深刻な課題であるといえます。

その理由について、詳しくうかがいました。

■情報が分散していると感じる理由とは?

・他職種と情報共有しにくい(40代/女性/看護師)

・情報入力ツールが職種別となっていて、一貫した共有が難しい(40代/女性/看護師)

・紙の書類が多く、電子カルテだけで仕事ができない(50代/男性/医師)

・部門システムの連携不足(60代/男性/看護師)

情報が分散している要因として「職種間の共有のしにくさ」や「紙と電子の併用」「システムの連携不足」が挙げられ、現場全体での情報の統一的な管理や運用ルールの欠如が影響している可能性が考えられます。

医療DXの推進にあたっては、こうした分断を解消するための仕組みづくりが不可欠といえるでしょう。

そのような背景から、業務の引継ぎ・共有においてデジタル化による改善が必要だと思う方はどの程度いるのでしょうか。

「業務の引き継ぎ・共有に関して、デジタル化による改善が必要だと思うか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『すでに十分に改善されている(15.6%)』

『一部改善の余地がある(59.9%)』

『大きな改善が必要(20.5%)』

『改善が必要かどうか判断できない(4.0%)』

『一部改善の余地がある』『大きな改善が必要』と回答した方が約8割にのぼることから、現場では引き継ぎや情報共有のプロセスに課題を感じていることがうかがえます。

今後は、デジタル化による引き継ぎ業務の平準化と、情報の一元管理に向けたさらなる取り組みが求められるのではないでしょうか。

経営層の約8割が医療DX推進に前向き

現場のデジタル化による改善への期待が示されましたが、経営層は医療DXに対してどのような姿勢を示しているのでしょうか。

ここからは、病院・クリニックの経営層にうかがいました。

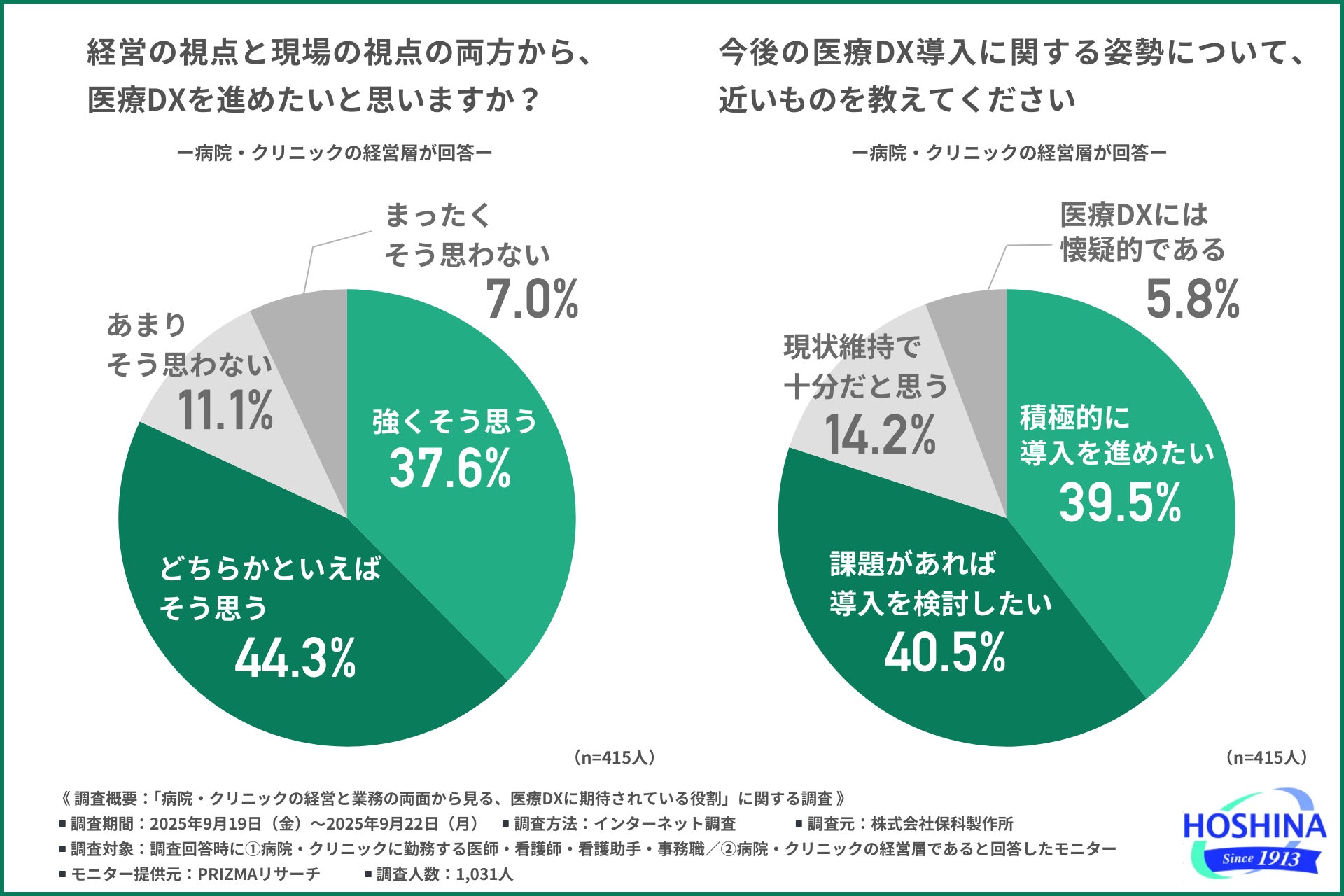

「経営の視点と現場の視点の両方から、医療DXを進めたいと思うか」について尋ねたところ、約8割が『強くそう思う(37.6%)』『どちらかといえばそう思う(44.3%)』と回答しました。

現場だけでなく経営層も、医療DXによる課題解決を期待しており、組織的な合意形成の進展がうかがえます。

最後に、今後の医療DX導入方針について聞きました。

「今後の医療DX導入に関する姿勢」について尋ねたところ、8割が『積極的に導入を進めたい(39.5%)』『課題があれば導入を検討したい(40.5%)』と回答しました。

この結果から、大多数が医療DX導入に対して前向きな姿勢であることがわかりました。

一方で、「現状維持」や「懐疑的」とする声も一定数存在しており、すべての病院・クリニックが同じ温度感ではないようです。

今後は、導入効果の可視化や課題別の対応策が鍵となるのではないでしょうか。

まとめ:医療DXの導入は「人材支援」と「業務一貫性」の両立が鍵に

今回の調査で、病院・クリニックの現場と経営層の医療DXに対する期待と課題が浮き彫りになりました。

最も多く挙げられた期待は「人手不足の補填」で、実際に電子カルテや予約・問診システムの導入、あるいは導入の検討が進められています。

これは、医療DXを単なる業務効率化の手段としてではなく、「人手不足の緩和」という切実な課題の打開策として位置付けていることを示しています。

一方で、医療DXの導入には「スタッフの研修にかかる負担」「導入・運用コストの高さ」「既存システムとの互換性」といった障壁があることが示されました。

そのような懸念があるため、医療DX推進にあたって求められている支援としては、「現場スタッフへの教育・研修」「低価格な導入コスト」「セキュリティルールの整備」など、現場の実情に即した多面的な支援が挙げられています。

加えて、経営層の多くが医療DX推進に前向きな姿勢を示していることから、今後は経営層と現場の双方向の理解と連携が医療DX推進のために一層重要になると考えられます。

クリニックの業務管理ツールなら「Mitsumarron™(ミツマロン)」

今回、「病院・クリニックの経営と業務の両面から見る、医療DXに期待されている役割」に関する調査を実施した株式会社保科製作所(https://www.hoshina.co.jp/)は、開業から日々の運営までをトータルでサポートする支援サービス「Mitsumarron™(ミツマロン)」(https://hoshina.co.jp/mitsumarron/)を運営しています。

運営支援システムMitsumarron™の主な機能の一つである「安全・品質プラットフォーム」でクレーム・インシデント対応・スタッフの人事評価も強力にサポートします。

また、当社は、2025年10月1日(水)~3日(金)に幕張メッセで開催される「メディカルジャパ〔東京〕~医療・介護・薬局Week~」内「医療DX・IT EXPO」に出展いたします。

ブースでは、MITSUMARRON™のデモ体験をご用意しております。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。

▼展示会概要

名称:第8回 メディカルジャパン〔東京〕~医療・介護・薬局Week~

日時:2025年10月1日(水)~3日(金)10:00~17:00

会場:幕張メッセ

当社ブース:12-50

公式サイト:https://www.medical-jpn.jp/tokyo/ja-jp.html#/

■Mitsumarron™(ミツマロン)とは

Mitsumarron™(ミツマロン)は、「クリニックの未来を支えるシステム」として、開業から日々の運営までをトータルでサポートする支援サービスです。

112年の歴史を持つ医療用品メーカー保科製作所が、現役医師の声をもとに共同開発。

医療現場のリアルな課題に寄り添い、使いやすさと現場での信頼性を追求しました。

クリニックのDX化が遅れるなか、院長自らが在庫管理や集患対応など多くの業務を抱え、診療や研究に集中できない現状があるなか、業務効率化と負担軽減を実現します。

【特徴】

①運営支援システム

必要な研修がすぐわかり履歴も追える教育記録システム、日々の記録が成長を見える化する行動目標管理、将来的にはAIが最適な対応策案を提案し、過去の事例を蓄積し再発防止策まで一連で管理できるクレーム・インシデント管理、業務の属人化を防ぎ必要なマニュアルをすぐ探せる業務マニュアル管理、GS1データバーに対応した在庫管理・電子帳簿保存法完全対応のAI-OCRを活用した⼊出⾦管理・シフト管理・同意書等の⽂書管理、QRコードに対応した機器管理・名刺管理、マーケティング支援、⽇々の運営に必要な20種類以上の機能が標準搭載されています。それぞれの機能が単独で動くだけでなく、データや操作がスムーズにつながることで、

「同じ情報を何度も⼊⼒する」

「別システムを⾏き来する」

といった無駄や混乱を⼤幅に削減します。

すべての業務が⼀元化され、“システムがつながる”ことの快適さを実感できます。

②デジタルサイネージ

大画面サイネージ用モニタやオリジナル動画作成を含むすべてがセット。

設置後すぐに運用を開始でき、追加の機器購入や複雑な設定作業は不要です。

さらに、サブスクではないため月額費用が発生せず、ランニングコストを抑えて運用できます。

コンテンツ管理もシンプルで、クリニックの情報やお知らせを手軽に更新可能。

院内の案内効率を向上させ、患者様へのスムーズな情報提供を実現します。

③インフラ構築・業務環境整備サポート

クリニックに最適な高性能PCやプリンタなどのIT機器を厳選し、現地環境に合わせた設置・設定・動作確認を丁寧に実施。無線/有線LANも現地調査の上、最適なネットワークを構築します。さらに、遠隔・オンサイトのサポート体制でトラブル時も安心です。

加えて、診察券・職員証・封筒など印象を左右するツールのデザインから印刷・納品までワンストップで対応。非接触ICカードによる職員証発行や、勤怠・入退室管理との連携も可能です。

■Mitsumarron™(ミツマロン):https://hoshina.co.jp/mitsumarron/

■お問い合わせURL:https://hoshina.co.jp/mitsumarron/contact/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像