人と社会のウェルビーイングを実現するために、いま私たち自身にできる10のこと。

ワンネス財団とYeeYが協働。ポジティブ心理学をベースにした"すぐに心がけられること"

▼一般財団法人ワンネス財団について

ワンネス財団は、ウェルビーイングに着目した独自のプログラムとコンセプトで、精神疾患や様々な障害、各種依存症、触法者の心身の回復とその後の成長を支援する専門機関です。生き甲斐を持って「人生を生き直すことのできる回復」をサポートしています。

以前 発表したプレスリリース『新型コロナによる在宅勤務や社会不安から「アルコール依存症」を増やさない・早期改善のためにできること。』( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000026562.html)へ、多くのご感想やコメント、追加レポートのご希望をいただき、今回のリリースに至りました。

回復・予防・促進の各観点から、すべての人の参考になる情報になるようまとめましたので、ご参照いただければ幸いです。

▼株式会社YeeYとウェルビーイング

YeeY(https://yeey.co/)は、人類の持続可能な幸せを実現することを目指して、Well-BeingとHappinessの世界的な研究大家、具体的には、ペンシルベニア大学より元全米心理学会会長でありポジティブ心理学の創始者であるマーティン・セリグマン博士、ライル・アンガー博士、カレン・ライビッチ博士、ジュディ・ソルツバーグ博士、ゲイブ・パオレッティ博士、またイリノイ大学名誉教授で心理学の父と称されるエド・ディーナー博士、ハーバード大学で最も人気な講義を担当した『ハーバードの人生を変える授業』著者でもあるタル・ベン・シャハー博士、スタンフォード大学フーバー研究所の編集者でTED TalksでもBEST SPEECHにノミネートされたエミリー・スミスらを日本に招聘し、これまでワークショップやカンファレンスを実施してきました。

日本で講義を行うマーティン・セリグマン博士(ペンシルベニア大学)

日本で講義を行うマーティン・セリグマン博士(ペンシルベニア大学)

株式会社YeeY チーフトレーナー

鳥谷部大樹 コメント

「彼らが伝えたWell-BeingとHappinessに関する研究成果は、悲観にも陥りがちな物の見方を変える力となり、今ここから自分、そして大切な人のWell-Beingを実現する力にもなることを、私たちの実生活上の経験からも確信しています。」

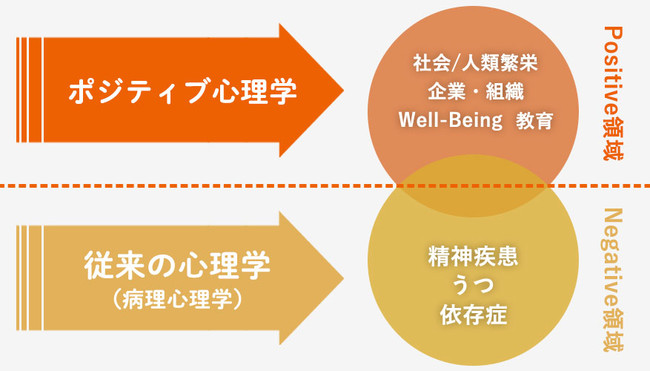

▼ポジティブ心理学について

ポジティブ心理学とはセリグマン博士によって1998年に創始された心理学です。博士は自著の中で「心理学という職業は、人々が持続的な幸福を実現する状態を構築することではなく、もっぱら人生を台なしにする状態を解消することに他ならなかった(『ポジティブ心理学の挑戦』)」と述べています。この問題提起のもとにポジティブ心理学は成り立ちます。すなわち、ポジティブ心理学とは、人生をより有意義で充実したものにするために必要な考え方や具体的な行動を科学的な研究成果として提示するものです。

名称が似通っていることから、ポジティブ心理学はポジティブシンキングと混同・誤解されがちですが、多くの場合根拠が不明確な後者に対し、前者はあくまでも科学であること。また、多くの場合「ネガティブを視野の外に追い出す」スタンスで扱われるポジティブシンキングに対し、人間らしさとしてネガティブの価値も受容するものであるという性質の違いがあります。

▼日本でも絶賛されたタル・ベン・シャハー博士のウェルビーイング理論

2019年4月、12月の2度にわたり来日した、ポジティブ心理学の第一人者として世界各国で活躍しているタル・ベン・シャハー博士。博士の考えはその著書『ハーバードの人生を変える授業』としてすでに日本にも広まっているものですが、この来日では自身が学際的な研究によって導いた最新のウェルビーイング理論を発表し、参加者から高い評価が集まりました。

日本で講義を行うタル・ベン・シャハー博士

日本で講義を行うタル・ベン・シャハー博士

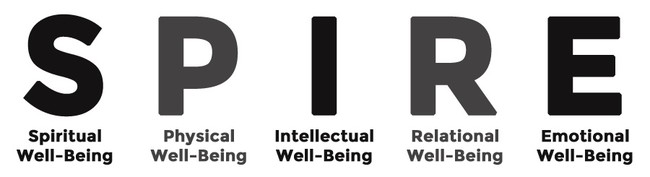

シャハー博士は私たちがより有意義で充実した日々を生きるために少なくとも以下の5つの視点で自分自身のウェルビーイングの向上に努めることが必要だと考えています。それぞれの頭文字からSPIREと呼ばれています。

Spiritual Well-Being / 精神のWell-Being

Physical Well-Being / 身体のWell-Being

Intellectual Well-Being / 知性のWell-Being

Relational Well-Being / 人間関係のWell-Being

Emotional Well-Being / 感情のWell-Being

また博士は、これら5つのWell-Beingを実現している状態をWhole-Beingと呼んでいます。

▼ウェルビーイングな日々を生きるためにできる10のこと

タル・ベン・シャハー博士がまとめた5つの視点でウェルビーイングを高め続けるために、私たちは日常生活で何ができるのでしょうか。

ポジティブ心理学をベースとしたウェルビーイングの考えを回復・成長への介入手段にしているワンネス財団とYeeYのポジティブ心理学トレーナーとの対話から整理した「ウェルビーイングな日々を生きるためにできる10のこと」を以下に発表いたします。

①Spiritual(精神の) Well-Beingのために

(1)1日5分 静かな部屋で目をつむって、呼吸に集中してみる。

私たちの頭の中は、毎日忙しく動いています。試しに30秒ほど目をつむってみてください。きっと色んなことが頭に浮かんでくると思います。昨日後悔した出来事。明日の不安なことなど…。そして、頭に浮かんできたことに「乗っかる」ことで、頭を使い続け、ネガティブな感情をも感じ続けることになります。私たちの脳は、ぼーっとしているようで、意外と動いているのです。意識的に休ませる必要があります。

頭に浮かんでくることがあっても、それに「乗っからない」。ほったらかしにします。代わりに呼吸に意識を向けると、集中しやすいでしょう。近年、瞑想やマインドフルネスとしても注目を集めています。最初から完璧にやる必要はありません。1日5分。決まった時間に目をつむってみましょう。効果を実感するのは時間がかかるかもしれませんが、いつの間にか頭を使っている時と休めている時の違いを実感できるようになっているはずです。

まとまった時間を取るのが難しい方は、2時間ごとに1分くらいのペースで、試してみてください。

(2)自然の中に身をおいてみる。

「森林浴」によりストレスが減少したり、記憶力の精度が上がることがわかっています。また、森林浴には、血圧や心拍数を減らすことも期待できます。そして何よりも、「自然の偉大さ」に畏敬の念を感じることは、ウェルビーイングを直接的に高める効果的な方法であると言えます。

私たちは、自然の恩恵や災害と共に生きてきました。人間の力ではどうすることもできない大きな自然の力を畏れ敬ってきました。雄大な自然の中に身を置いて、五感でそれを感じてみてください。その自然の一部であることを、深く実感してみてください。そうすることで、自然からの大きな力が自分の体の中で満たされていくことに気づくと思います。この感覚が精神のウェルビーイングに大切なことがわかっています。

なかなか自然の中に身を置く機会がない方は、パソコンやスマートフォンの画面を自然の写真にすることでも、効果が得られるようですので、試してみてください。

②Physical(身体の) Well-Beingのために

(3)睡眠でしっかり身体を休めるために「気になることをノートに書き出し」てから眠りにつく。

睡眠は心身の健康を維持するために欠かせません。身体を休め、疲れをとり、直近の記憶を整理し使えるものに変えてくれます。

ただ睡眠時間を長くとるだけでなく、質の良い睡眠が取れるよう準備することも大切です。リラックスした状態で自然と眠気が襲うような状態が理想です。例えばスマホやタブレットを見ながら布団に入ることで脳を興奮させてしまうと、質の高い睡眠をとることが難しくなるでしょう。また、気になっているネガティブなことを考えながら眠りにつくことも、睡眠の妨げになります。

スマホやタブレットは、就寝の1時間以上前から見ないようにしておく。気になっていることが頭の中をぐるぐる回っているなら、ノートに書き出してみて、頭の中のものがノートに「移動した」とイメージする。ノートを閉じて布団から遠いところに置いておくようにしましょう。

このように頭の中を空っぽにしながら、今までで一番リラックスした場面を思い出し、手足の疲れが布団に染み込んでいくことをイメージしながら眠りについてみましょう。翌朝起きた時、違いがが実感できるはずです。

(4)日常に簡単な運動を取り入れてみる。

運動も様々な研究により問題の改善に一役買っていることが実証されています。

いくつか例を挙げると

仕事の合間に運動をすると、モチベーションや生産性がアップ

不安を沈め、ストレスからの回復力を高める

記憶力を高める

認知症のリスクを下げる

などがあります。

これだけいいことが沢山あるのに、(しかも運動している最中はそれほど苦痛ではないのに)なかなか一歩目が出ませんよね。これはある意味当たり前のことです。人の意欲を司る脳のシステムは、身体を動かすことなどシステムの周辺が活動することではじめて活動を始めるからです。逆に言えば、「運動しなければ」と考えるだけでは、行動に移せないのです。

「当たり前にやっている行動の最中に運動へのモチベーションを高め、すぐに実行に移す」ことがおすすめです。日常で普段から身体を動かしている時を思い出してみてください。通勤や通学の時、買い物に行く時、その時になったら「今日はどう運動を取り入れるか」を考えてみてください。「できるだけ早歩きして向かおう」と考えるのもいいですし「買い物袋をダンベルのように持ち上げたりしながら帰ろう」でもいいかもしれません。行動している最中は意欲が湧いてくるので、自然と行動に移しやすくなるはずです。

③Intellectual(知性の)Well-Beingのために

(5)絵画や映画、音楽などの芸術に触れ、語り合ってみる。

芸術に触れる時、何の知識が無くても感動したり、嫌悪感を感じたりすることがあります。

芸術鑑賞が苦手な方は、ぜひ事前に色々と調べてみてください。作品が作られた時代背景や作者の人生の歩み、また、使われている技法を調べてみるのもおすすめです。そうして作品に触れた時、「なるほど!」という気づきの感情が芽生えてくると思います。ぜひその感想を語り合ってみてください。

同じ作品でも、色々な物の見方、感じ方の違いに気付くと思います。様々な捉え方があり、それらが全て正しいものであると知ることは、知性のWell-Beingを高める良いきっかけになるはずです。

(6)わからないことを素直に認め、聞いてみる。

集団の中で「わかっていないのに、それを言い出せない環境である」ことは、学びを妨げる原因になります。知性を高める上で、自分の誤りや失敗を認めることも大事です。もしかしたら、それを言い出せない雰囲気があるかもしれません。

近年注目を集める「心理的安全性」は、集団の中で育まれていくものです。失敗が許される雰囲気があったり、失敗から学び、次に生かす風土が備わっていることで、大きな失敗へ繋がることも減り、人間的な成長も期待できます。

皆さんの属している集団(家族や職場)は、心理的安全性が保たれているでしょうか。責任を追及されたり、無知を凶弾されたり、人の努力をくじかれたりすることはないでしょうか。自分の失敗を素直に認め、他に言いやすい雰囲気を作る。誰かの失敗を凶弾したりせず、お互い助け合う。そのような集団を作ることができれば、自然と知性を高め合い、成長することができるようになるはずです。

④Relational(人間関係の)Well-Beingのために

(7)まずは自分から心を開く。

皆さんにとって、どんな人が話しやすいでしょうか?

カウンセリングの神様とも呼ばれるカール・ロジャーズは、カウンセラーの基本的態度の一つとして、「裏表なく、素のままの自分で相手と接すること」が重要だと言います。カウンセラー自ら正直に相手に接することで、相手も「自分も正直に話してみよう」と思えるようになるということです。確かに、何を考えているかわからない相手に対して、自分の話をしようという気にはなりづらいでしょう。まずは自分から正直に、心を開く。そこから深いコミュニケーションが始まります。

そして、正直であると同時に、「どのように伝えるか」も考える必要があります。

参考にしたいのは、アルフレッド・アドラーの「目的論」の考え方。「このコミュニケーションは何を目的としているか」を考えながらやりとりする必要がある、という考え方です。正直に話す時も目的(仲良くなりたい等)を意識しながら伝えることで、人間関係は豊かになっていきます。

(8)「親切なことをする時間」をとってみる。

「情けは人のためならず」という言葉があります。人に何か親切なことをすると、巡り巡って自分に返ってくることはよくあるものです。また、人に親切な行為をすることで、幸福度が上がると言われています。

心に余裕がある時は、積極的に親切な行為を実践してみてください。「やるぞ」と決めて、まとめて親切をすることで、より幸福感を強く感じるという研究もあります。

ただ、他人に与える時には、あらかじめ自分が満たされていることが大切です。満たされないまま親切を続けていると、相手が期待通りの反応をしてくれなくて怒りが湧くなど逆の結末になってしまいます。

⑤Emotional(感情の)Well-Beingのために

(9)「感謝の手紙」を書いてみる。

ポジティブな感情もネガティブな感情も、自動的に出てくるものではありません。同じ出来事であっても、その人自身の考え方を通して、ポジティブにもネガティブにもすることができるのです。

例えば、

皆さんの人生で「最も強みを発揮できた出来事」を思い出してみてください。そしてその時の感情をじっくり味わってみてください。

次に、最近イラッとしたことを思い浮かべてみてください。そして、同じように生まれてくる感情を味わってみてください。

過去の体験を思い出したり、将来の楽しみを想像したりすることで、湧き起こる感情を選ぶことができます。ネガティブな感情にふけり、その出来事や考え方を思い出し、そこから生まれてくるネガティブな感情を感じる…。それを繰り返していると、やがて精神的に病んでしまいます。それならば積極的にポジティブな感情を引き起こした方が良いと思います。

ここでオススメなのが、「感謝の気持ち」です。感謝の気持ちは「副作用のない良薬」とも言われ、効果も実感しやすい感情です。まずは身近な人を選び、感謝の気持ちが湧くエピソードを思い出してください。そして、その感情を味わってください。ご家族、親友、お世話になった人など、思い出しやすいと思います。そのエピソードをどなたかにお話しするのもいいと思います。

ご自身の携帯電話の電話帳を眺め、順番に感謝のエピソードを思い出すのもいいかもしれません。過去のある時点で皆さんを助けてくれたその相手は、現在の自分にとっても助けになってくれていると実感するはずです。

(10)ネガティブな感情を擬人化し、話し合ってみる。

ポジティブな感情が有効であることをお伝えしましたが、沸き起こってくるネガティブな感情も決して疎かにしてはいけないものです。

自分に危険が迫っている時、ネガティブな感情が助けてくれます。例えば、命の危険が迫っている時、「恐怖」という感情を感じることでその対象から逃げる方法を考えさせてくれますし、「怒り」を感じたなら、「恐怖」の感情が弱まり、相手へと立ち向かっていく力が漲ってきます。どちらも、その対象に集中する働きがあります。

一方、ポジティブな感情は、身の危険が迫っていない時に、心の余裕と広い視野を与えてくれます。チャンスを掴みやすいのもポジティブな状態にいる時です。

ネガティブな感情は、抑圧され、自分の存在を認めてもらえない状態でいると、そのまま身体の中に押しとどまり、やがて長期的に感じる感情へと変質していきます。怒りが憎しみへ、悲しみが抑うつへ、簡単には無くすことができない感情へと変わっていくのです。精神的にもいい影響はありません。

ネガティブな感情を感じたら、それを否定せず、擬人化し、しっかりそれらの言い分を聞いてあげてください。皆さんにとって大切なことを教えてくれるはずです。自分の言い分が認められ、対処してくれたとわかった時、それらのネガティブな感情は(宗教的な表現になりますが)弔われ、成仏していくのです。

身の危険が迫っている時にはしっかりとネガティブな感情を感じ、そうでない時にはポジティブな感情を沸き起こす。各感情の特徴を知り、うまく対処していくことで、ウェルビーイングの高い人生を歩んでいくことができるはずです。

▼日頃からの十分な休息と心がけで、心身の不調を予防しましょう。

これら全てを一気に取り入れるのは大変かもしれません。できそうだなと思ったことから試してみてください。

ウェルビーイングが低くなると、回避行動としてアルコールやギャンブルなどの依存や、不眠などの精神疾患、不調に陥りやすくなります。新型コロナウィルスで普段とは違う生活習慣が続く中、日頃からの十分な休息と心がけにより心身の不調を予防していきましょう。

また既に心身の不調を感じている方もいらっしゃると思います。ご本人や周りの方が不調に気付かれたら、気兼ねなくご相談ください。

【ワンネス財団 無料相談窓口】

・電話:0120-111-351

・メール:one@oneness-g.com

・LINE:https://line.me/R/ti/p/%40amf5585pzy

▼一般財団法人ワンネス財団/概要

一般財団法人ワンネス財団は、ウェルビーイングに着目した独自のプログラムとコンセプトで、精神疾患や様々な障害、各種依存症、触法者らの心身の回復とその後の成長を支援する専門機関です。女性専門支援やゲームを始めとする未成年依存症、家族の支援、ひきこもり支援など、幅広く社会のセーフティネットを構築し、「生き甲斐を持って、人生を生き直すことのできる社会」を目指しています。

・法人名:一般財団法人ワンネス財団

(https://oneness-g.com/)

・拠点:北海道/横浜/茅ヶ崎/名古屋/奈良/大阪/沖縄

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像