医療現場のハラスメントにより、看護師の約5割が泣き寝入り、約3割が退職

全国の看護職216名の調査結果で明らかに。「相談しても状況が変わらない」〜声を上げられぬ構造的な壁〜

株式会社SISTERS(所在地:東京都新宿区、代表取締役社長: 鈴木彩衣音)は、一般社団法人看護職の採用と定着を考える会(所在地:東京都新宿区、代表理事:早田真二)と共に、全国の看護職216名を対象に「職場におけるハラスメント実態調査」を実施しました。調査の結果、多くの看護師がハラスメントにあっても泣き寝入りしている実態と、措置がとられないことで退職や退職検討につながる構造が明らかになりました。

■調査背景

医療現場では慢性的な人手不足が続く中、看護職は上下関係や専門職間の力関係、性別役割の固定観念により、ハラスメントを受けやすい構造に置かれています。一方で、被害の実態が可視化されにくく、「相談しても意味がない」「自分が異常に敏感だと思われたくない」といった声を上げにくい空気も、泣き寝入りを招く要因となっています。

今回の調査は、こうした現場の実態を定量的に把握し、制度や文化の課題整理と改善提言につなげることを目的として実施されました。

■調査サマリ

-

9割以上の看護師がなんらかのハラスメントを経験・見聞き。代表的なのは「怒鳴る・威圧的な態度」「私生活への干渉」、「人格否定の発言」など

-

ハラスメントの行為者で上司に次いで多いのは患者。深刻なペイシェントハラスメントの実態も明らかに

-

ハラスメントの対応について、「退職」「退職検討」が66件、「何もしなかった」が60件など、相談をせずに泣き寝入りするケースも多数

-

ハラスメントに対するなんらかの対処を職場に希望する人は多いものの、約半数弱は対処を希望しても措置がとられないままに

-

職場に望む取り組みは「管理職のハラスメント研修」「アンケートなどによる実態調査」「外部の相談窓口の設置」など

■調査結果の詳細

1. 9割以上の看護師がなんらかのハラスメントを経験・見聞き。男女別に異なる傾向も

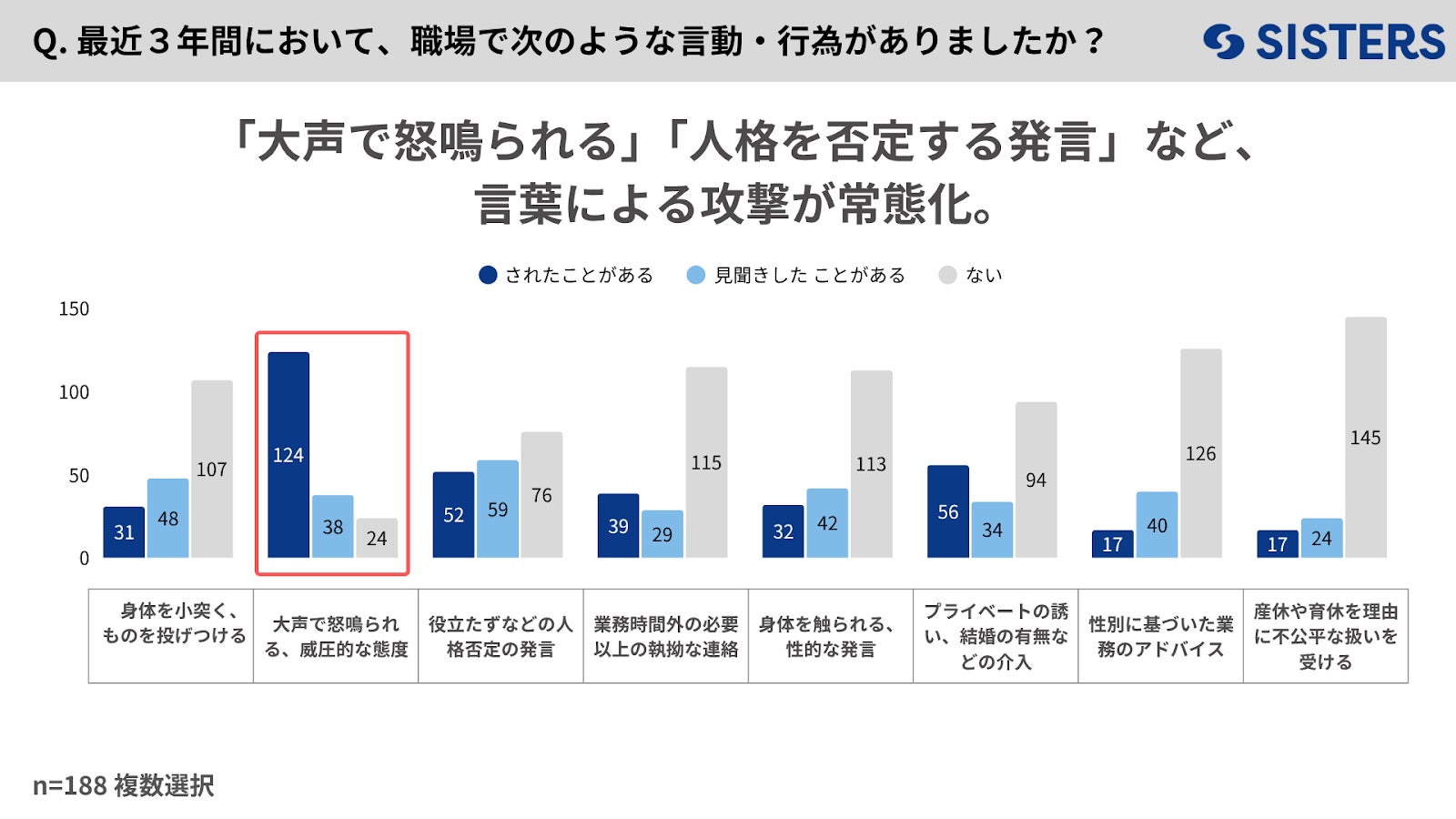

【種類別のハラスメント件数】

8つの代表的なハラスメント項目について実態を尋ねたところ、「怒鳴る・威圧的な態度」(124件)や「人格否定の発言」(52件)が最多であり、言葉による攻撃が医療現場で常態化していることが明らかになりました。さらに、「私生活への干渉」(56件)や「性別による役割の押し付け」(17件)、「産休・育休を理由とした不公平な扱い」(17件)など、ジェンダーやライフステージに根差したハラスメントも見過ごせない実態となっています。

すべてのハラスメントの経験・見聞きが「ない」と回答したのは216名中16名のみで、回答者の約93%がなんらかのハラスメントを経験・見聞きしていました。

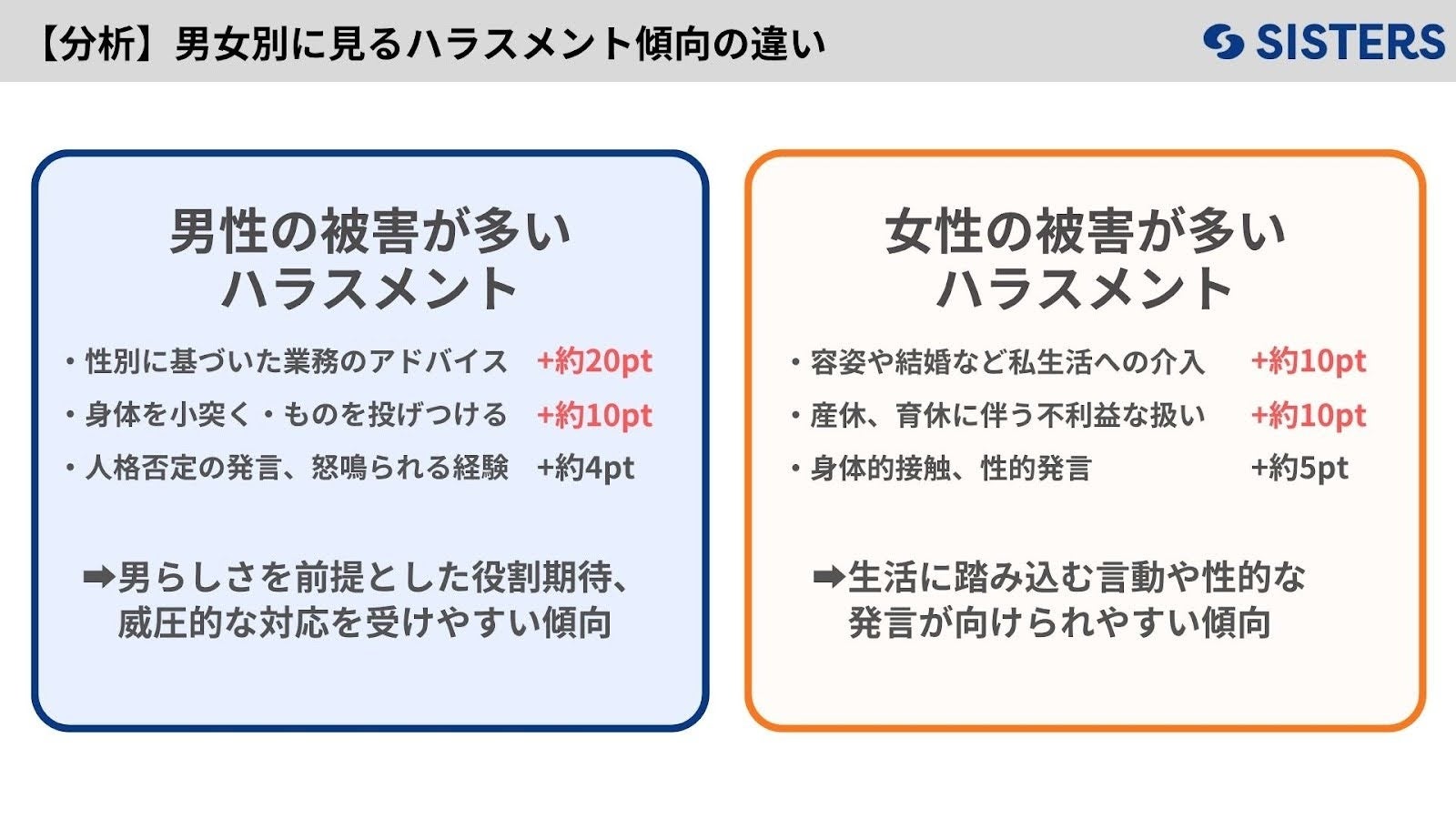

【男女別に見るハラスメント傾向の違い】

ハラスメント経験を回答者の男女別に分析したところ、男性は「性別に基づいた業務のアドバイス」での被害が女性より約20ポイント高く、「身体を小突く・ものを投げつける」も約10ポイント上回りました。男性は“男らしさ”や体力があることを前提とした役割期待や威圧的な対応を受けやすい傾向がうかがえます。

一方で女性は、「容姿・結婚の有無など私生活への介入」(+10ポイント)や「産休・育休に伴う不利益な扱い」(+10ポイント)の経験率が高く、女性に対しては容姿や私生活に踏み込む言動が向けられやすい背景を反映していると考えられます。

2. 看護職に降りかかるハラスメント、上司からも患者からも“上から”と“外から”のダブル構造

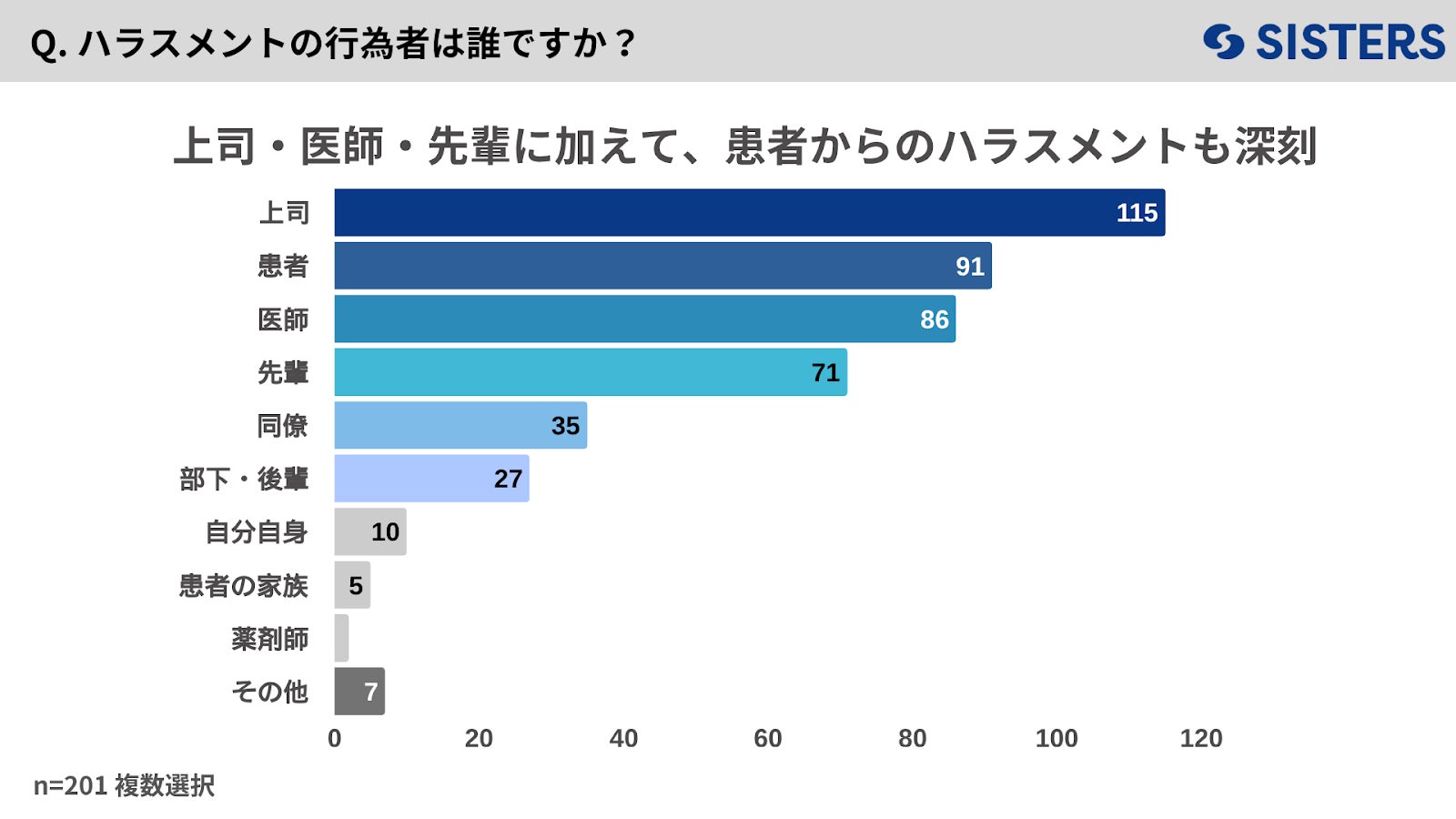

【ハラスメントの行為者】

ハラスメントの行為者として最も多く挙げられたのは「上司」(115件)で、次いで「患者」(91件)、「医師」(86件)と続きました。この結果から、組織内の上下関係によるパワーハラスメントが頻発していることに加え、対人支援職特有の「患者からのハラスメント」も深刻な課題となっていることがわかります。

また、「先輩」(71件)や「同僚」(35件)など、年次や立場による微細な力関係の中でもハラスメントが生じていることが明らかになりました。

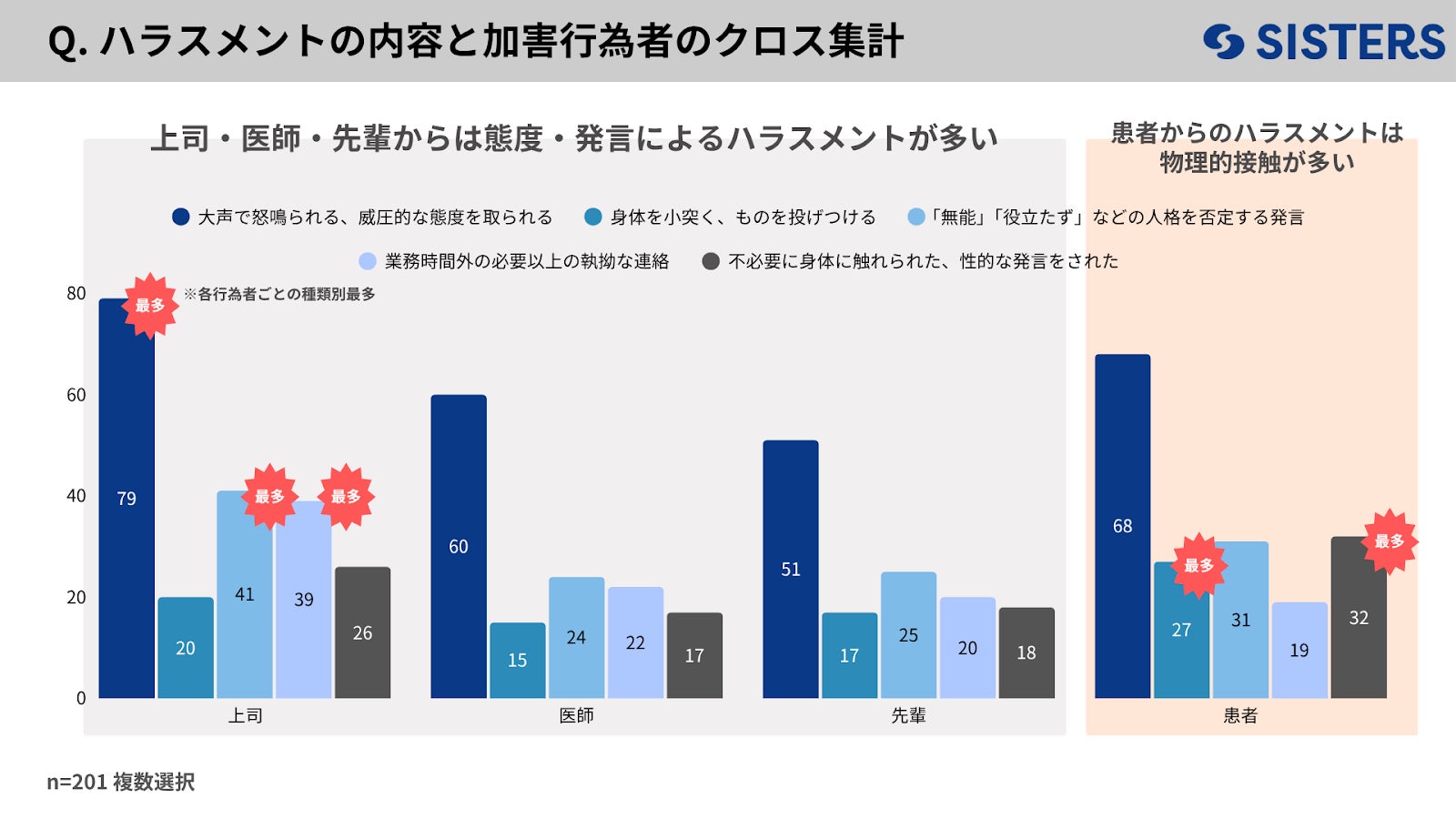

【ハラスメントの種類と行為者のクロス分析】

行為者別の傾向を分析したところ、上司・先輩・医師の三者はすべての項目で加害者として多く挙がっており、組織内の上下関係による多層的なハラスメント構造が明らかになりました。特に上司は、「怒鳴る・威圧的な態度」(79件)など、日常業務に直結する精神的ハラスメントの中心的な行為者として目立ちます。

一方、患者は「身体的接触や性的発言」(32件)や「身体を小突く・物を投げる」(27件)などで最多となっています。こうした患者からの暴言・暴力などの言動は、「ペイシェントハラスメント」として、深刻な課題として近年指摘されています。

今年6月には労働施策総合推進法の改正が行われ、カスタマーハラスメントに対する対策がすべての事業者に義務付けられました。法改正では、ペイシェントハラスメントもカスタマーハラスメントの対象に含まれ、医療機関の対応も今後求められていきます。

【ハラスメントに関する定性コメント】

本調査では自由記述も募り、看護職が現場で受けているハラスメントの実情が多数寄せられました。ここでは特に件数の多かった「上位者によるハラスメント」「患者・家族によるカスタマーハラスメント」「勤務や妊娠・家庭への干渉」の3つに分け、実際の声を紹介します。

● トップ層・医師など権限者によるハラスメント

・医師がやる事は許される業界。病院では看護師やコメディカルより医師が大切にされる。

・小さい勤務先でトップがハラスメントの当事者であれば改善しづらい。

・以前の職場で同僚看護師が医師から執拗なパワハラを受け適応障害と診断された…

● 患者・家族等によるカスタマーハラスメント(ペイシェントハラスメント)

・医療者としての正義とハラスメントの苦痛を天秤にかけられると医療をとらざるを得ない時がある。

・患者や家族によるカスハラがひどく、それに対しては何も対策されていないことが1番精神的にしんどかったです。

・患者からのハラスメントに対して病気だから、しょうがないという空気があり、対応してくれない。

● 勤務・休暇・妊娠等に関するハラスメント

・師長から子供の発熱などで休まないといけない時に嫌な顔をされたり…有給を使わせてくれない

・子どもが風邪をひいてお休みをいただくことが続いた時、課長に「私なんか新幹線で親に来てもらって働いてたよ…」

・看護の仕事は命と向き合う大変な仕事なのに…妊娠や生理についての問題はたくさんあります。

3.約3割がハラスメントに対して「何もしなかった」と回答、ハラスメント後の対応行動とその障壁

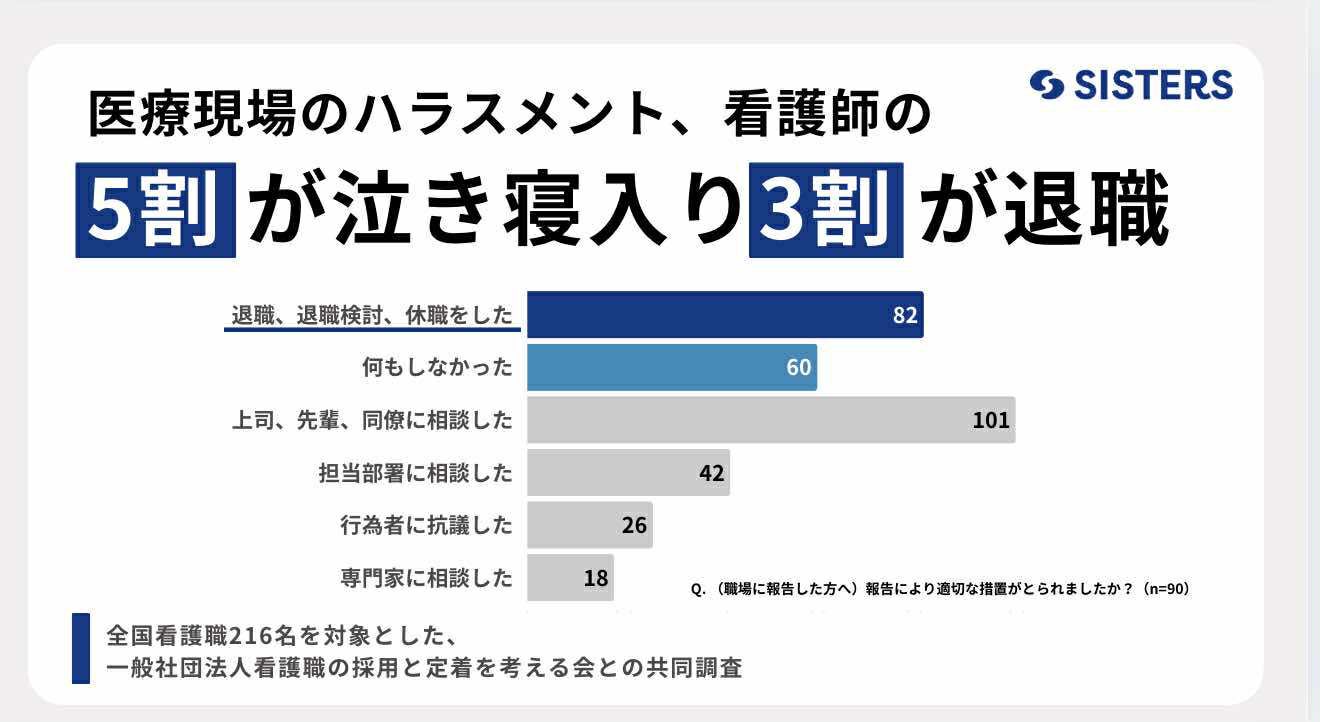

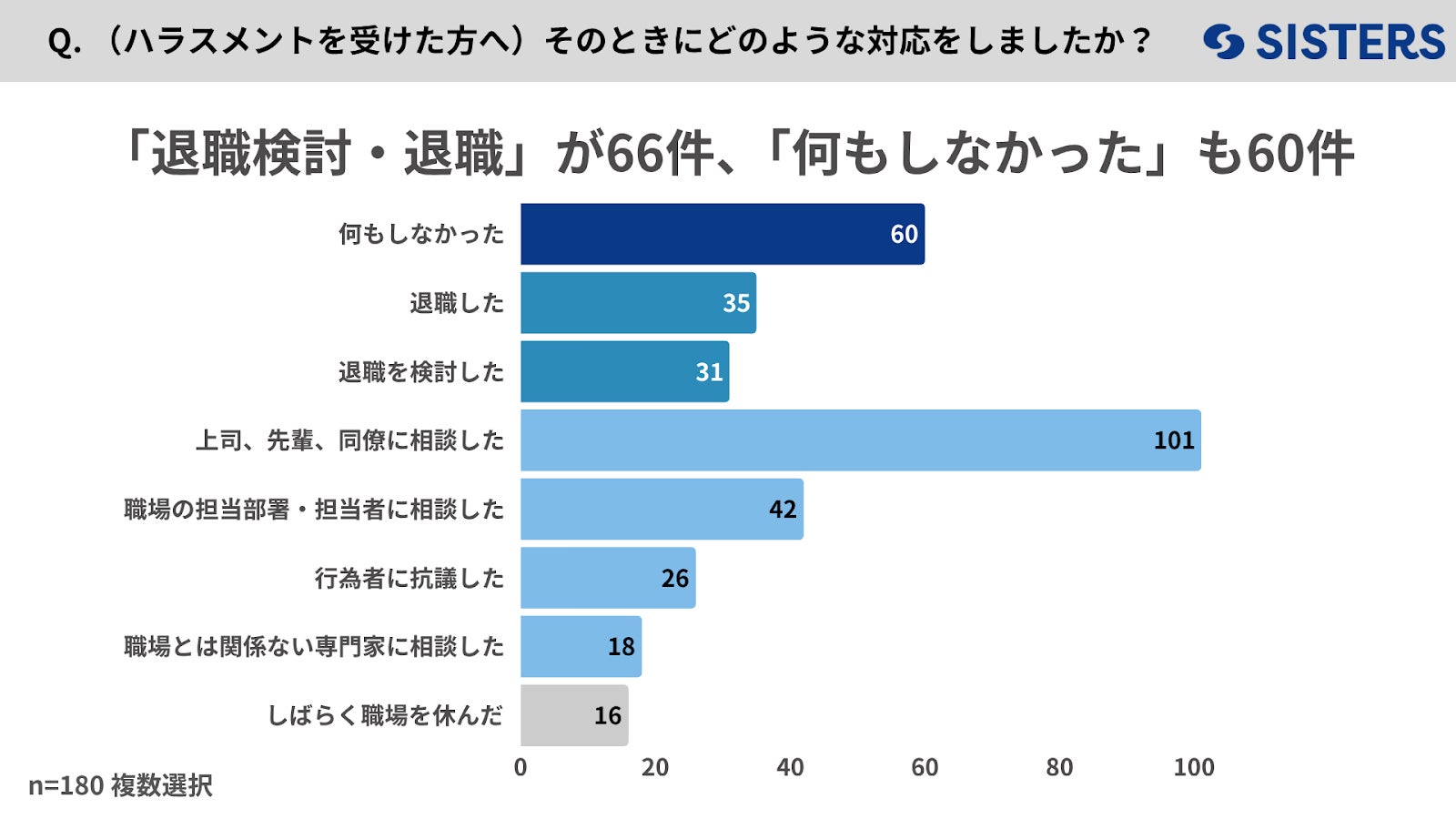

【ハラスメントを受けた際の対応行動】

ハラスメントを経験した人のうち、最も多かった対応は「上司・先輩・同僚に相談した」(101件)でしたが、それに次いで「何もしなかった」(60件)という回答も目立ちました。職場の正式な相談窓口や担当部署に相談した人は42件と限られており、制度的な相談ルートの活用は限定的である実態が浮かび上がりました。また、「退職を検討した」(31件)、「実際に退職した」(35件)という回答も回答者全体の3割を占め、人手不足が叫ばれる看護現場において、ハラスメントが職場離脱の一因となっていることが示唆されます。

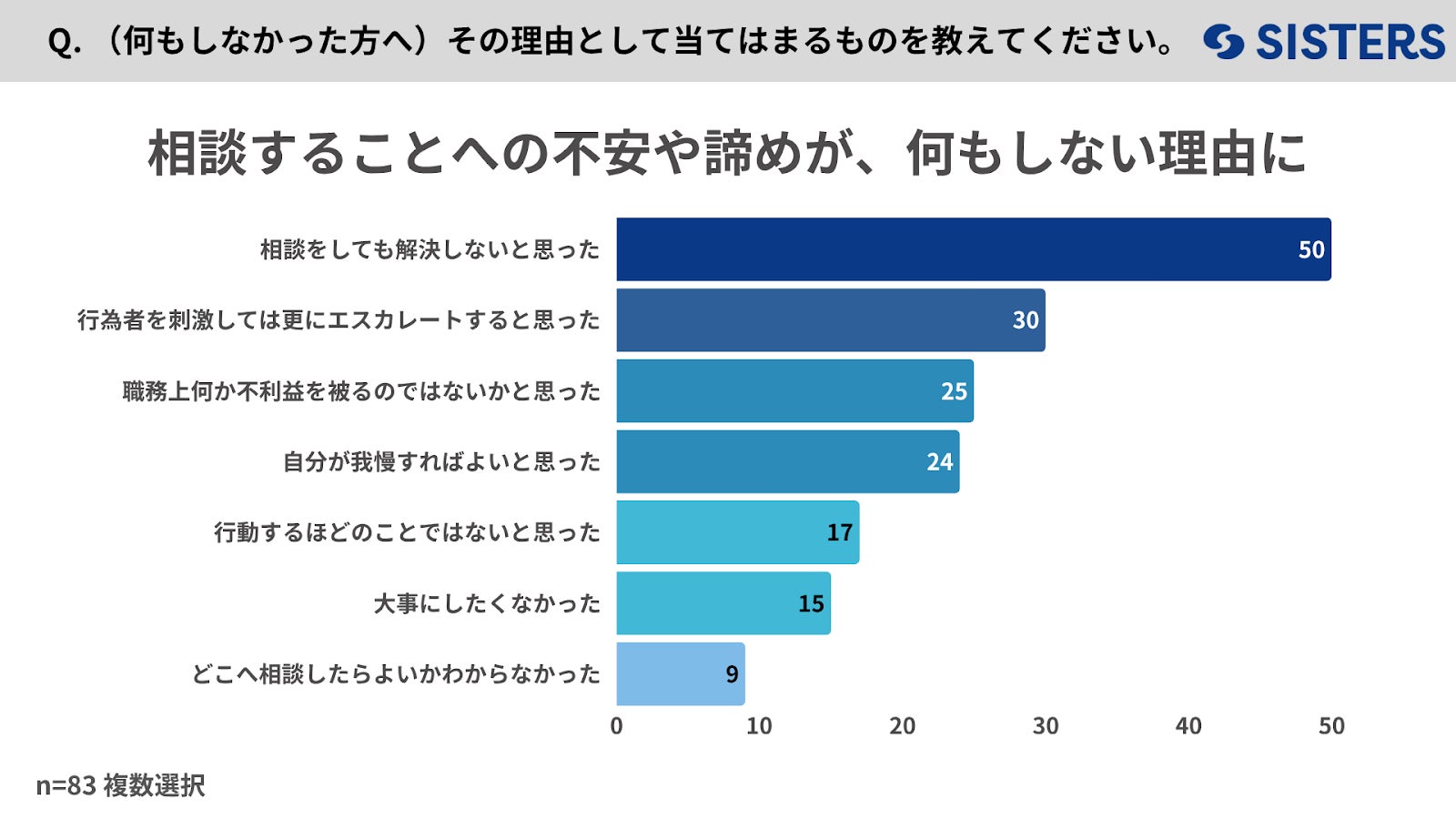

【ハラスメントに対して「何もしなかった」理由】

「何もしなかった」と回答した人の最多理由は「相談しても解決しないと思った」(50件)でした。次いで、「行為者を刺激しては更にエスカレートすると思った」(30件)、「職務上何か不利益を被るのではないかと思った」(25件)と続き、相談することへの不安や諦めの感情が大きな壁になっていることがうかがえます。「自分が我慢すればよい」「大事にしたくなかった」という回答も一定数あり、問題の矮小化や自己責任意識が背景にある可能性もあります。

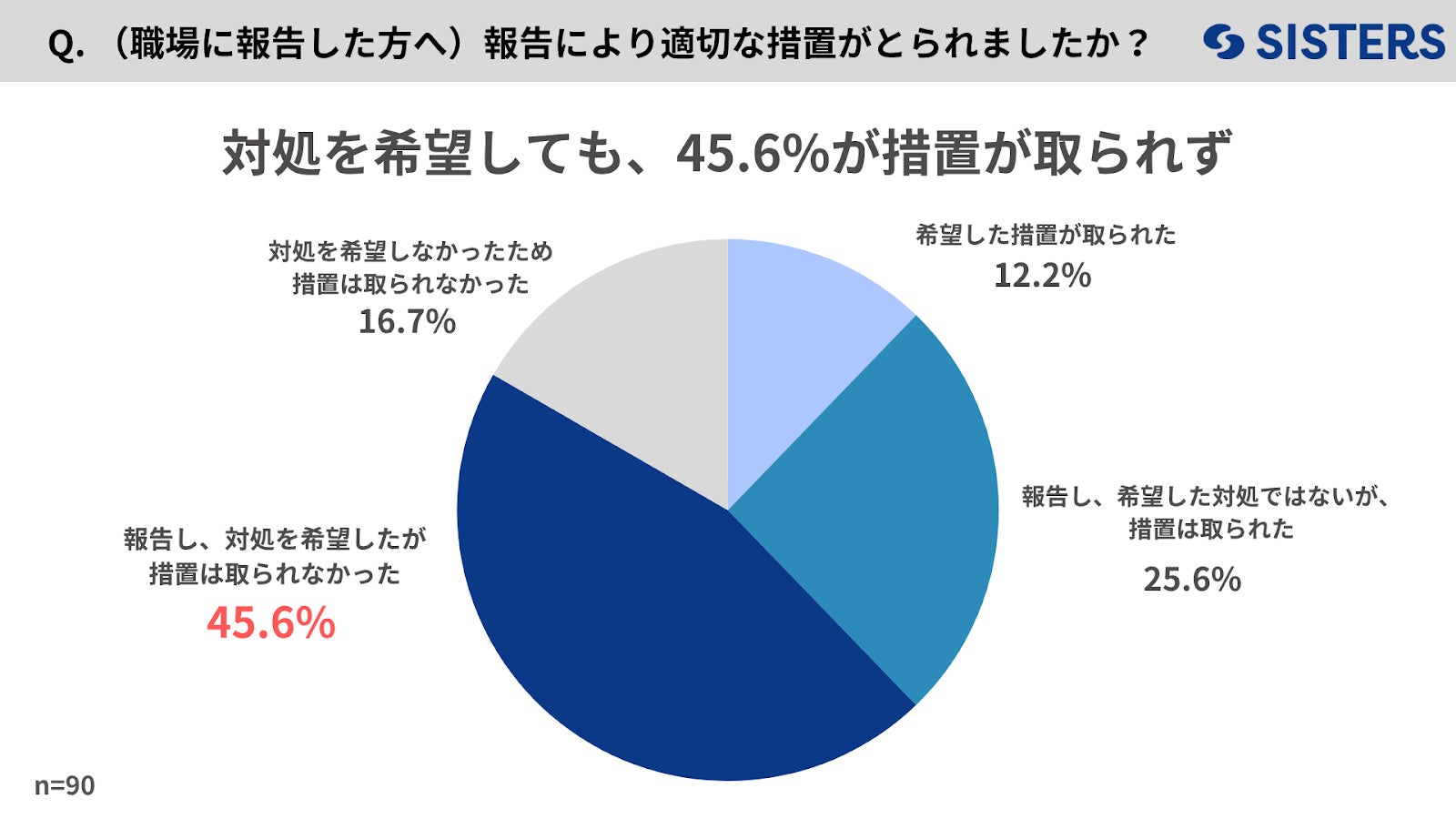

4. 職場への期待と現実のギャップ——約5割が「加害者への処分」を希望、しかし措置が取られたのは2割弱

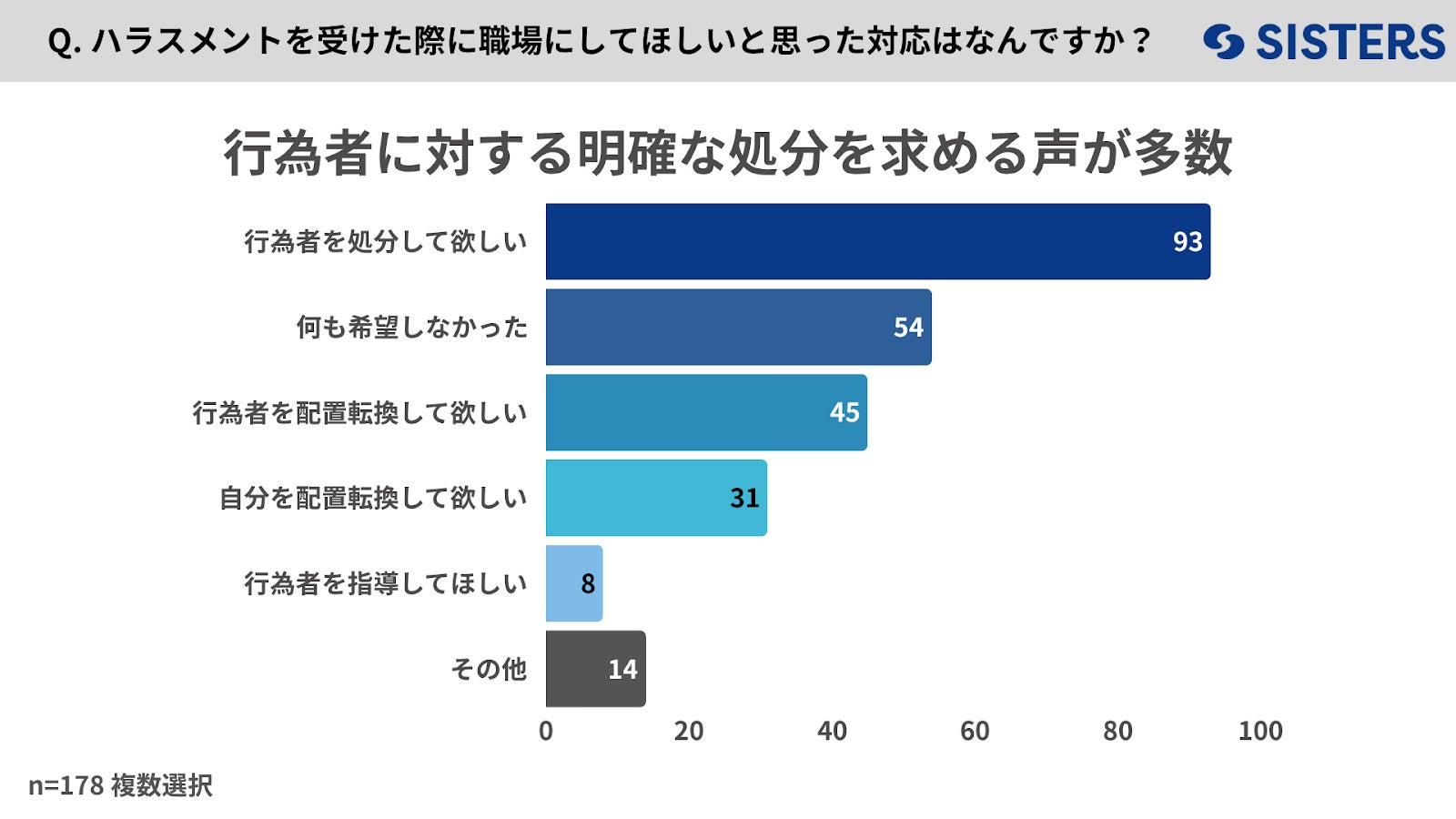

【ハラスメントを受けた際に職場にしてほしいと思った対応】

ハラスメント行為を経験した人に対し、「職場にどのような対応をしてほしいと思ったか」を尋ねたところ、最も多かったのは「行為者を処分してほしい」(93件)でした。これは全体の約52%にあたり、被害を受けた側が明確な処分を求めている実態がうかがえます。

【職場に報告した際の措置】

しかし、実際に職場に相談した人が希望する対応を得られたかどうかをたずねた結果には、大きなギャップが見られました。職場の担当部署や担当者に相談した人のうち、「報告し、希望した措置が取られた」と回答したのはわずか11件(約12%)、「希望した対処ではないが、措置は取られた」が23件(約26%)にとどまりました。

一方で、「報告し、対処を希望したが措置は取られなかった」と回答した人は41件(約46%)に上り、半数近くが「対応がなかった」と感じていることが明らかになりました。

被害を訴えても希望する形での対応がされない現状は、職場の信頼性や相談意欲を大きく損ねている可能性があり、今後のハラスメント対策における重要な課題といえるでしょう。

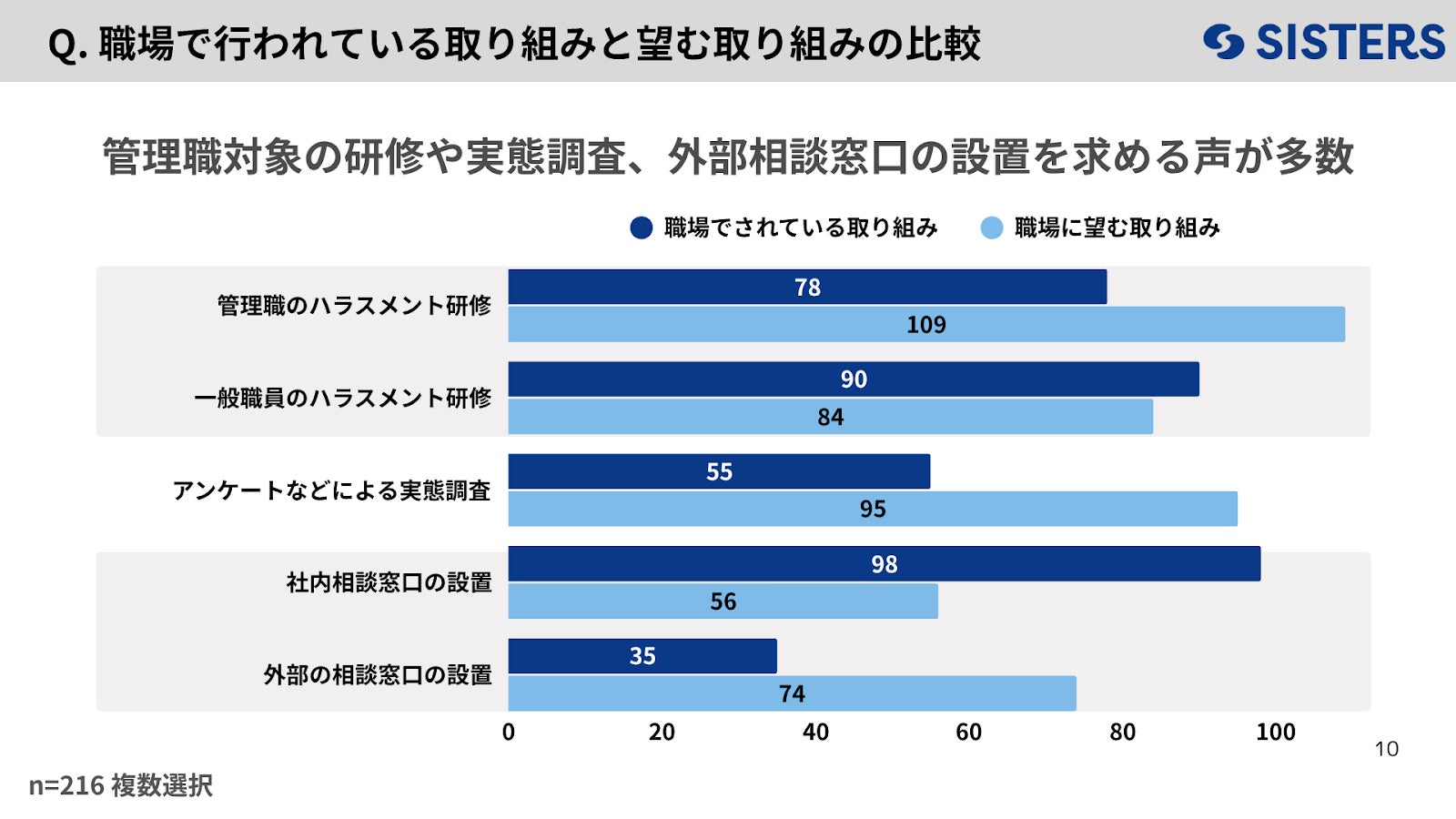

5. 職場に望む取り組みは「管理職のハラスメント研修」「アンケートなどによる実態調査」「外部の相談窓口の設置」

【職場で行われている取り組みと望む取り組み】

さらに、「職場で実施されているハラスメント対策」と「今後望まれる取り組み」を比較したところ、いくつかの重要な期待とのギャップが明らかになりました。「社内相談窓口の設置」は最も多く実施されている対策(98件)でしたが、これを望むと答えた人は56件にとどまっている一方で、「外部の相談窓口の設置」は望む声が74件あるのに対し、実施されているのは35件にとどまります。

実際、自由記述ではこうした声が寄せられました:

・「ハラスメント委員会へ相談しても、院内の限られた部署からの報告となると匿名性が守られず、さらに相手が医師や上司だと報告者のほうが居心地悪くなる。解決になると思えず耐えるしかないと考えてしまう」

・「相談窓口は正しい知識を持った外部の人間が望ましいと思う」

・「直属の上司ではなく、第三者機関に相談できれば対応してもらえたのでは」

また、「管理職を対象としたハラスメント研修」や「実態調査」なども望まれる一方で実施が追いついていない対策です。

さらに、制度があっても、運用・組織風土に課題があるという声も多数見られました:

「トップの対応に中間管理職も従い、改善されず。すべてが“トップの意向”で決まり、異を唱えると業務がやりづらくなる」

このように、単に制度を整えるだけでは不十分であり、匿名性や中立性の確保、通報後の安心感、そして組織全体のコンプライアンス意識の醸成が求められていることが浮き彫りになりました。

■一般社団法人看護職の採用と定着を考える会 コメント

今回の調査は、多くの看護職の方が日頃からなんとなく感じていることが、具体的な数字として表れた調査だったのではないでしょうか。実際に看護職を取り巻くさまざまな場面でハラスメントが生じており、それを機に退職を検討したり、退職したりする方がいることは、看過できない課題です。

医療・看護業界の特徴をふまえ、どのようにハラスメント防止するか、迅速にフォローするかを、今こそ考え、取り組むときではないでしょうか。職種を問わず、気持ちよく働ける職場が全国に増やすべく、各現場での対策を後押しできたらと考えています。

看護職の採用と定着を考える会 野村

■調査結果の考察 株式会社SISTERS 代表コメント

今回の調査で、声を上げられず約半数が泣き寝入りしているという、看護職の皆様の痛切な実態が浮き彫りになりました。深刻な働き手不足が叫ばれる中で、この状況は看護職の定着を阻む重大な課題であると考えております。

この問題を解決する第一歩は、まず医療機関の管理職層・看護師の皆様が現場の深刻な実態を正確に把握をすることです。このような背景を踏まえて、本イベントを企画いたしました。皆様にとって、有益な学びの機会となることを心より願っております。

■イベント開催のお知らせ

今回の共同調査結果をふまえて、医療機関を対象とした2時間のオンラインイベント「離職防止につなげる!看護業界向けハラスメント対策講座」を開催します。ぜひお申し込みくださいませ。

-

日時:2025年9月10日(水)13時~15時

-

場所:オンライン(Zoom)

-

定員:30名

-

参加費:3,000円 ※1申込につき、同医療機関であれば何名でも参加可能です。ぜひ今後のハラスメント対策にご活用ください。

-

講師:株式会社SISTERS 鈴木彩衣音

-

内容

-

ハラスメントの基本知識

-

看護職を取り巻くハラスメントの実態調査結果

-

医療機関に求められるハラスメント対策とは?

-

職員全体で安心安全を守る!アクティブバイスタンダーという考え方

-

-

主催:一般社団法人 看護職の採用と定着を考える会

詳細・お申し込みはこちらから

■調査概要

調査名:看護職におけるハラスメント実態調査

調査方法:インターネットによる無記名アンケート

回答期間:2025年6月

対象:全国の看護職(正社員・派遣・非常勤などを含む)

回答数:216件

◾️本プレスリリースにおける注意事項

調査結果の引用・転載の際は、必ず「株式会社SISTERS、一般社団法人 看護職の採用と定着を考える会調べ」と明記してください。

会社概要

◾️一般社団法人 看護職の採用と定着を考える会について

一般社団法人 看護職の採用と定着を考える会は、「看護職確保に困らない医療機関を一つでも多く増やす」をミッションに掲げて活動しています。看護職の採用や定着のノウハウを医療機関の垣根を越えみんなで学び合う場づくりや、直接的な支援を通じて、よりよい現場づくりをサポートしています。

会社概要

商号 :一般社団法人 看護職の採用と定着を考える会

代表者:代表理事 早田真二

本社 :東京都新宿区四谷三栄町15-32フォーレスト四谷B01

設立 :2013年10月

企業URL:https://rsn-kango.com/

◾️株式会社SISTERSについて

株式会社SISTERSは、「性別による不条理な出来事を無くし、誰もが自分らしく生きられる社会」をミッションに掲げ、日本におけるジェンダー・ギャップ是正を目指しています。若い世代へのジェンダー教育、女性活躍やD&I推進を促進する法人研修を提供しております。

会社概要

商号 :株式会社SISTERS

代表者:代表取締役社長 鈴木彩衣音

本社 :東京都新宿区市谷田町2-17 八重洲市谷ビル10F

設立 :2023年7月

企業URL:https://sisters.club/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社SISTERS

担当:鈴木彩衣音

メールアドレス:info@sisters.club

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像