企業公式サイトに40%以上が不信感を持つ特徴とは?「怪しい」「信頼できない」と感じるポイントをアンケート調査

企業サイトの不信感を解消し購買へ!4割超が警戒する公式サイトの特徴と、信頼を高めるための3つの視点をアンケート調査で解説。

企業のブランド価値を伝えるはずの公式サイトが、逆に「信頼できない」「怪しい」と感じられる要因になってしまっているとしたら、どんな印象からなのでしょうか。

今回のアンケート調査では、実に4割以上のユーザーが、過去にサイトを見て不信感を抱いた経験があることが分かりました。

ではなぜ、ユーザーは不信感を抱くのか?

この記事では、インターネットで企業公式サイトから商品やサービスを購入した方を対象にアンケートを実施。

ユーザーが購買に至る前に何をチェックし、何に警戒しているのかをデータで明らかにし、サイトの信頼性を高めるための具体的な工夫をご紹介します。

【 調査概要 】

調査対象:300名の男女

年齢層:20代~60代

調査方法:インターネットアンケート調査

実施期間:2025年10月9日~2025年10月12日

【 調査概要 】あなたの性別・年齢層を教えてください。

【 選択肢 】

▼性別

・男性

・女性

・その他

▼年齢層

・20代

・30代

・40代

・50代

・60代以降

|

あなたの性別を教えてください。(総回答数300人) |

人数 (n) |

割合 (%) |

|

女性 |

106 |

58.56% |

|

男性 |

75 |

41.44% |

|

合計 |

181 |

100.00% |

|

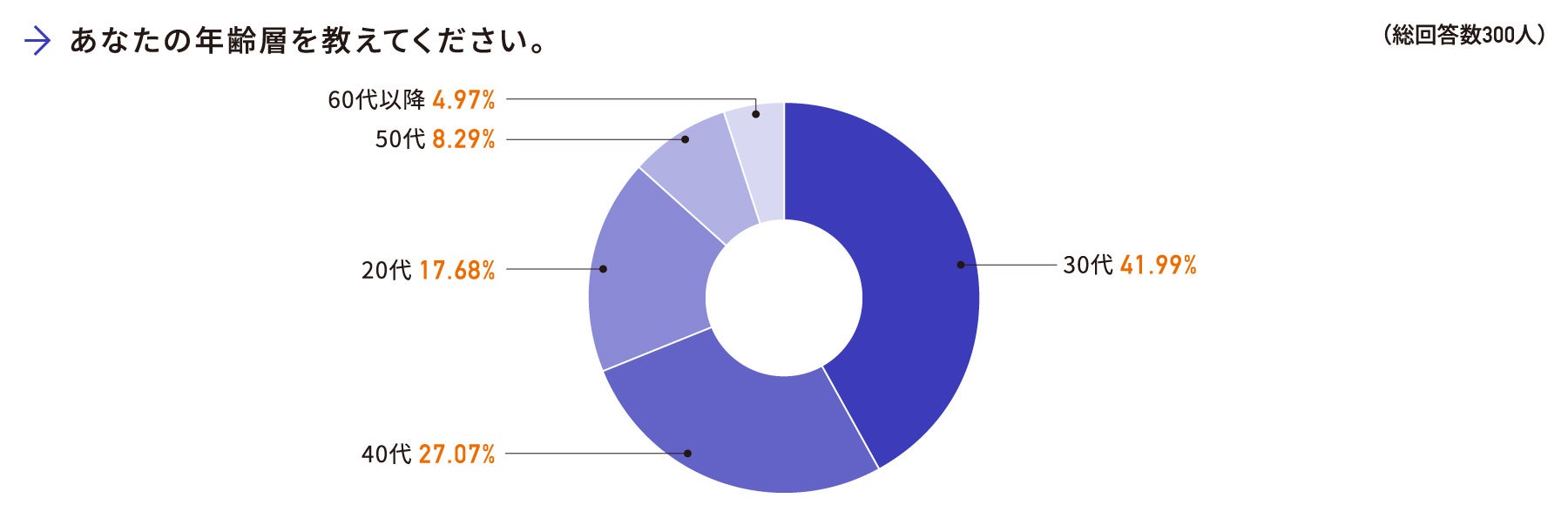

あなたの年齢層を教えてください。(総回答数300人) |

人数 (n) |

割合 (%) |

|

20代 |

32 |

17.68% |

|

30代 |

76 |

41.99% |

|

40代 |

49 |

27.07% |

|

50代 |

15 |

8.29% |

|

60代以降 |

9 |

4.97% |

|

合計 |

181 |

100.00% |

【 質問① 】インターネットで商品やサービスを購入したサイトへは、どのようにしてたどり着きましたか?

【 選択肢 】

・GoogleやYahoo!などで、商品名やカテゴリ名で検索して

・GoogleやYahoo!などで、企業名やサービス名を直接検索して(指名検索)

・InstagramやX(旧Twitter)などのSNS広告を見て

・好きなインフルエンサーやアカウントのSNS投稿を見て

・他のWebサイトやブログの記事・広告を見て

・以前から知っていた・利用したことがあったので、直接アクセスした

・家族や友人からの口コミで知って

・テレビCMをみた

・その他

|

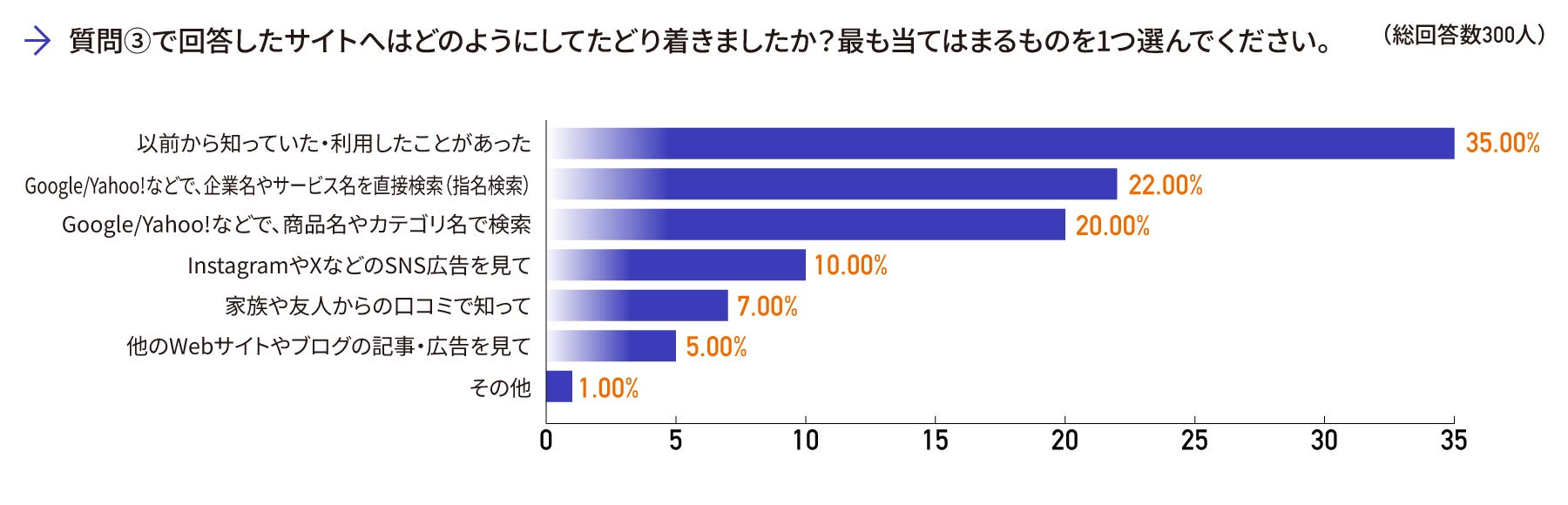

インターネットで商品やサービスを購入したサイトへは、どのようにしてたどり着きましたか? |

人数 (n) |

割合 (%) |

|

以前から知っていた・利用したことがあった |

35 |

35.00% |

|

Google/Yahoo!などで、企業名やサービス名を直接検索(指名検索) |

22 |

22.00% |

|

Google/Yahoo!などで、商品名やカテゴリ名で検索 |

20 |

20.00% |

|

InstagramやXなどのSNS広告を見て |

10 |

10.00% |

|

家族や友人からの口コミで知って |

7 |

7.00% |

|

他のWebサイトやブログの記事・広告を見て |

5 |

5.00% |

|

その他 |

1 |

1.00% |

|

合計 |

100 |

100.00% |

購買行動の6割近くが「既知のブランド」から(57%)

最も大きな傾向として、「以前から知っていた・利用したことがあった」(35.00%)と「企業名やサービス名を直接検索した(指名検索)」(22.00%)を合わせると、回答者の57.00%が既にその企業やブランドを認知している状態からアクセスしていることが分かりました。

ユーザーは、Instagramや口コミ、リアル店舗などで認知した後に、「購入」や「申し込み」という最終的な行動をする場所として公式サイトを利用していることが考えれられます。

この結果から、サイトのデザインは、派手さよりも信頼感の担保とスムーズな決済導線が最優先されるべき事項として挙げられます。

潜在顧客は依然として「検索」から流入 (20.00%)

「商品名やカテゴリ名で検索して」たどり着いたユーザーは20.00%と、単一の流入経路としては3番目に多い結果となりました。

特定のブランド名を知らなくても、「〇〇(商品名) おすすめ」「△△(カテゴリ) 比較」といったキーワードで検索し、商品を探している潜在顧客層が一定数存在します。

この層を取り込むためには、SEO(検索エンジン最適化)と、検索結果から入ってきたユーザーを惹きつけるための質の高いファーストビューが重要です。

SNS広告の成果と「口コミ」の影響力 (17.00%)

SNS広告(10.00%)と、他Webサイト広告(5.00%)、家族・友人からの口コミ(7.00%)といった外部からの流入を合わせると22.00%となり、外部の施策がWebサイトへのアクセスを効果的に生み出していることが分かります。

特にSNS広告やインフルエンサー投稿で興味を持ったユーザーは、衝動的な動機で購入ページを訪れます。

この層を逃さないためにも、Webサイトは瞬時に商品の魅力と信頼性を提示し、スムーズに購入画面へ進める設計が求められます。

この結果から、Webサイトは「通りすがりの人を引き込む」というよりも、「外部で獲得した興味を確かな信頼と購買へと結びつける『クロージングツール』」として運用されるべきであることが考えられます。

【 質問② 】利用したサイトのデザインを見て「信頼できる」「安心できる」と感じたのは、どのような点でしたか?当てはまるものを全て選んでください。

【 選択肢 】

・全体的にシンプルで、清潔感のあるデザインだった

・落ち着いた、誠実そうな配色(色使い)だった

・文字のフォントが読みやすく、情報が整理されていた

・専門家や有識者の推薦・監修の記載があった

・お客様の声や利用者の顔写真が掲載されていた

・会社概要やプライバシーポリシーへのリンクが分かりやすかった

・受賞歴やメディア掲載実績などが表示されていた

・特にデザインから信頼感は感じなかった

|

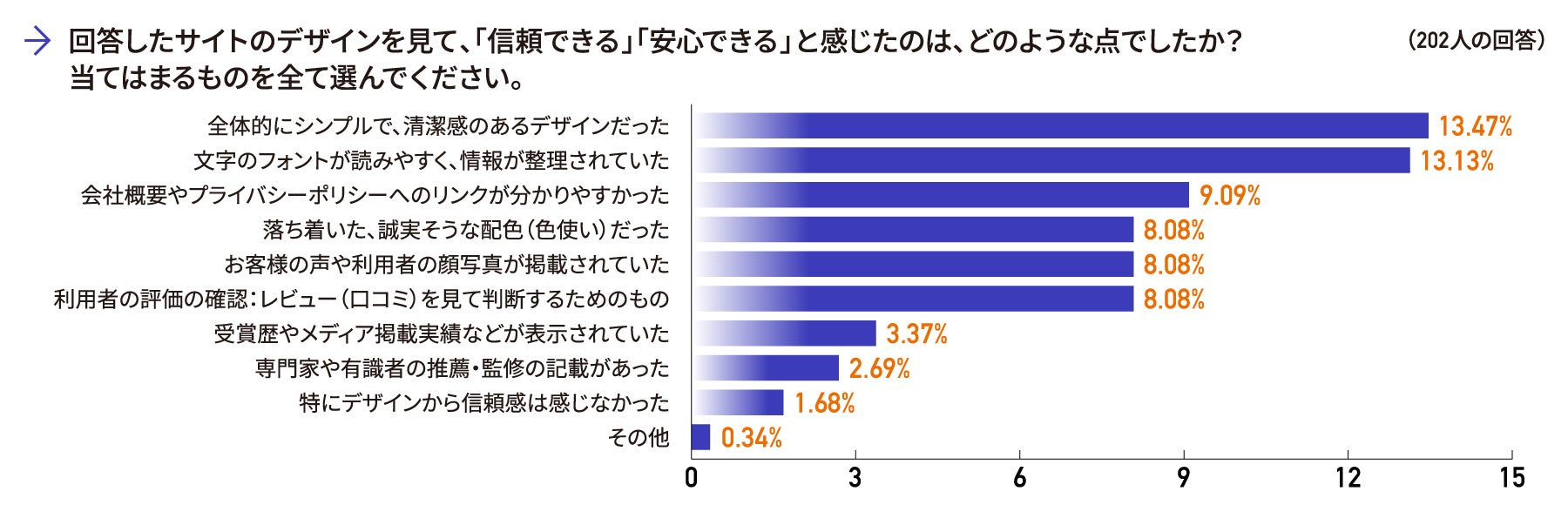

利用したサイトのデザインを見て「信頼できる」「安心できる」と感じたのは、どのような点でしたか? |

人数 (n) |

割合 (%) |

|

全体的にシンプルで、清潔感のあるデザインだった |

40 |

13.47% |

|

文字のフォントが読みやすく、情報が整理されていた |

39 |

13.13% |

|

会社概要やプライバシーポリシーへのリンクが分かりやすかった |

27 |

9.09% |

|

落ち着いた、誠実そうな配色(色使い)だった |

24 |

8.08% |

|

お客様の声や利用者の顔写真が掲載されていた |

24 |

8.08% |

|

利用者の評価の確認:レビュー(口コミ)を見て判断するためのもの |

24 |

8.08% |

|

受賞歴やメディア掲載実績などが表示されていた |

10 |

3.37% |

|

専門家や有識者の推薦・監修の記載があった |

8 |

2.69% |

|

特にデザインから信頼感は感じなかった |

5 |

1.68% |

|

その他 |

1 |

0.34% |

|

合計 |

202 |

68.01% |

信頼の土台は「シンプルさ」と「読みやすさ」(約26.6%)

最も多く挙げられたのは「全体的にシンプルで、清潔感のあるデザイン」(13.47%)と「文字のフォントが読みやすく、情報が整理されていた」(13.13%)でした。

ユーザーは、まず「見た目がごちゃついていないか」「情報が整理されていて分かりやすいか」というサイトの基本品質をチェックします。

この視覚的な安心感こそが、企業への信頼の第一歩となっているようです。

透明性が安心感を生む(9.09%)

「会社概要やプライバシーポリシーへのリンクが分かりやすかった」(9.09%)という要素が上位にランクインしました。

企業サイトでは、いくらデザインが良くても、運営元の情報(誰が、どこで、どんなルールで運営しているか)が透明でなければ信頼に繋がりません。

信頼できるデザインとは、見た目だけでなく、「情報へのアクセスしやすさ」を含めた設計であると言えます。

第三者の裏付けが説得力を高める(約19.5%)

「お客様の声や利用者の顔写真」(8.08%)、「レビューを見て判断」(8.08%)、「受賞歴やメディア掲載」(3.37%)、「専門家や有識者の推薦」(2.69%)といった第三者からの評価や実績に関する要素が、合わせて約19.5%を占めました。

ユーザーは、企業の自己PRだけでなく、

「他の人がどう評価しているか」

「公的な機関に認められているか」

という裏付けを確認することで、初めて安心して購買行動に移っていることが分かります。

【 質問③ 】逆に、企業サイトを見て「このサイトは怪しいな」「信頼できないな」と感じた経験があれば、その理由を教えてください。

こちらの回答からは、お客様の行動原理を読み解く6つの傾向を通じ、購買心理や行動パターンに関する洞察を得ることができました。

|

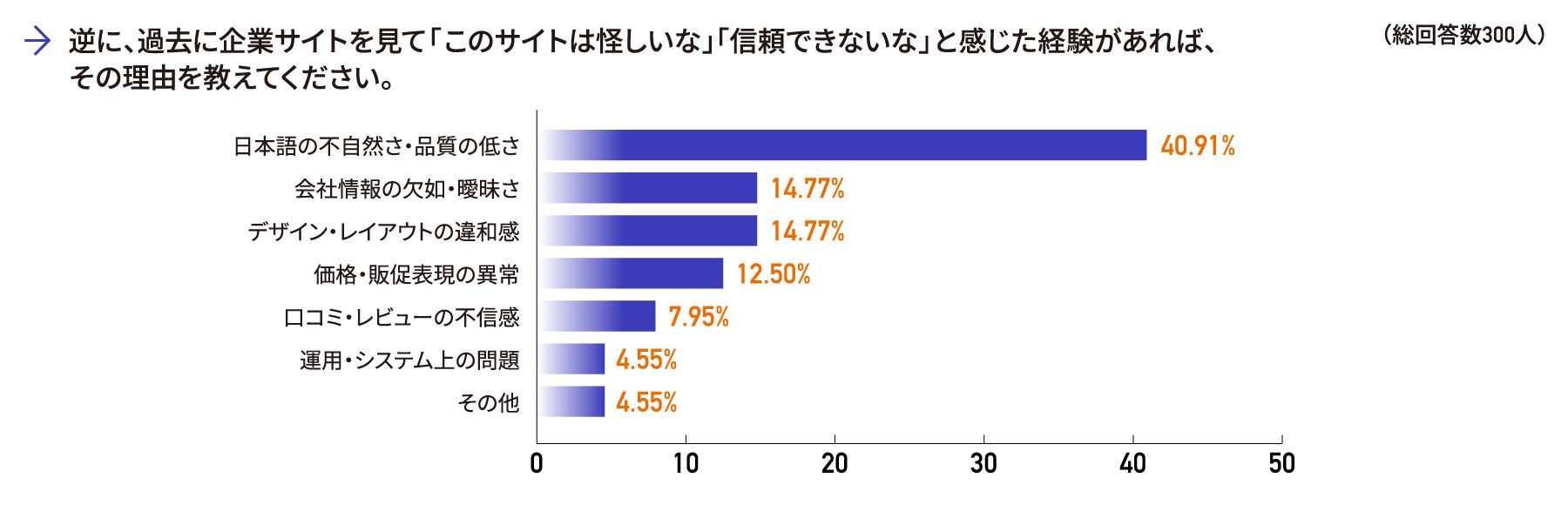

逆に、企業サイトを見て「このサイトは怪しいな」「信頼できないな」と感じた経験があれば、その理由を教えてください。 |

回答の具体的内容 (例) |

回答数 (n) |

割合 (%) |

|

日本語の不自然さ・品質の低さ |

日本語がおかしい、直訳感がある、見慣れない漢字(中華フォント)が使われている |

36 |

40.91% |

|

会社情報の欠如・曖昧さ |

会社情報や住所がない、リンク切れ、最終更新日が古い、住所を検索しても会社がない |

13 |

14.77% |

|

デザイン・レイアウトの違和感 |

デザインが古い・安っぽい、画像サイズがおかしい、レイアウトが崩れている |

13 |

14.77% |

|

価格・販促表現の異常 |

割引率が異常に高い(90%OFFなど)、価格が安すぎる、購入を煽るポップアップが多い |

11 |

12.50% |

|

口コミ・レビューの不信感 |

レビューがサクラっぽい、高評価ばかりでわざとらしい、他サイトと同じ写真を使っている |

7 |

7.95% |

|

運用・システム上の問題 |

問い合わせ先がフリーメール、有料プランが自動移行される、暗号化されていない |

4 |

4.55% |

|

その他 |

誰でも書けるような胡散臭い口コミと効果の写真が載っている、など |

4 |

4.55% |

|

合計 |

88 |

100.00% |

最大の要因は「日本語の不自然さ」(40.91%)

サイトの信頼性を損なう最大の要因は「日本語の品質」でした。

日本語の文法的な誤りや、中国語の漢字フォントが使われていることなど、運営元が国内企業であるかどうかの不安に直結する要素が強く警戒されています。

これは、信頼性を担保する以前の「土台」が崩れているサインとして受け取られていると言えます。

「会社情報」と「デザイン」が同率で続く(14.77%)

住所や電話番号、特定商取引法に基づく表記といった基本情報が不明確である場合、ユーザーは「何かあった時に連絡が取れないのでは」という不安を抱き、購入をためらうことが分かります。

また、サイトのデザインが古かったり、粗悪であったりすると、「運営にコストや手間をかけていない=サービスも粗雑だろう」という印象に繋がり、企業の信頼性を低下させます。

価格と過剰な販促への不信感(12.50%)

割引率が異常に高い、カウントダウンで焦らせるなど、購入を過剰に煽る表現や極端な価格設定は、「お得」と感じるよりも「裏があるのではないか」という不信感を生み出す要因となっています。

まとめ

Webサイトでの購買行動は、「既に知っているブランド」からのアクセス(リピーターや指名検索)が過半数を占めていました。

これは、企業の公式サイトが、新規顧客獲得の場というより、外部の広告や口コミで醸成された「既存の期待感」を裏切らないための、最終的な信頼の受け皿として機能していることを示しています。

今回のアンケートでは、購買行動の6割近くが既にブランドを知っている層であるため、デザイン戦略は「不信感の回避」に注力すべきであることが推察されます。

不自然な日本語、会社情報の欠如、低品質なデザインは即座に離脱を招きます。

正確な情報、ストレスのないユーザビリティ、そして運営元の透明性という3つの要素を等しくデザインに落とし込むことが、購買へと導く鍵となります。

また、本調査の結果をより詳細に解説している記事もご用意しております。

利用した企業サイトの具体的な企業名やジャンル、申し込みの決め手となったポイントなどについても具体的について解説しています。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

https://deza-poke.com/blog/corporate_website_credibility

■本アンケートの引用について

本記事を引用する際には必ず以下の形式での記載をお願いいたします。

「引用:株式会社デザポケ(https://deza-poke.com)」

■会社概要

会社名:株式会社デザポケ

所在地:東京都千代田区神田小川町一丁目10-2 VORT 神田小川町 II

代表取締役:髙橋篤史

設立:2021年1月4日

資本金:3,000万円

事業内容 :広告・印刷・Web・ブランディング領域における企画・制作・運営

企業URL:https://deza-poke.com

■オウンドメディア

株式会社デザポケでは、オウンドメディアを通じてデザイン制作や広告・ブランディングに関する情報を発信しています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像