【職場の飲み会のリアル】直近の飲み会で二次会・三次会に参加した方は約8割!医師が指摘する長時間飲酒のリスクとは

内科医が最も取り入れやすいと考える肝臓ケア方法は「肝臓の健康維持をサポートする成分を含むサプリメントの摂取」

株式会社自然食研(所在地:大分県豊後高田市、代表者:佐々木 興平)は、①週1回以上飲酒する20〜60代の会社員/②内科医を対象に、「上司・同僚との飲み会における“二次会・三次会の参加意欲”」に関する調査を行いました。

涼しくなって食もお酒も進みやすくなった一方で、飲みの席が長引いたり、二次会・三次会まで続く機会が増えたりしてはいないでしょうか。

そのような場面で、肝臓や体調への影響を気にする方はどれくらいいるのでしょう。

また、医師は長時間の飲酒について、どのような注意を払っているのでしょうか。

そこで今回、株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)は、①週1回以上飲酒する20〜60代の会社員/②内科医を対象に、「上司・同僚との飲み会における“二次会・三次会の参加意欲”」に関する調査を行いました。

調査概要:「上司・同僚との飲み会における“二次会・三次会の参加意欲”」に関する調査

【調査期間】2025年11月7日(金)~2025年11月10日(月)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,035人(①526人/②509人)

【調査対象】調査回答時に①週1回以上飲酒する20〜60代の会社員/②内科医と回答したモニター

【調査元】株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまで内科医を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

二次会・三次会に“毎回参加している”方は約3割。長時間飲酒時の対策は「水分補給」や「十分な睡眠」

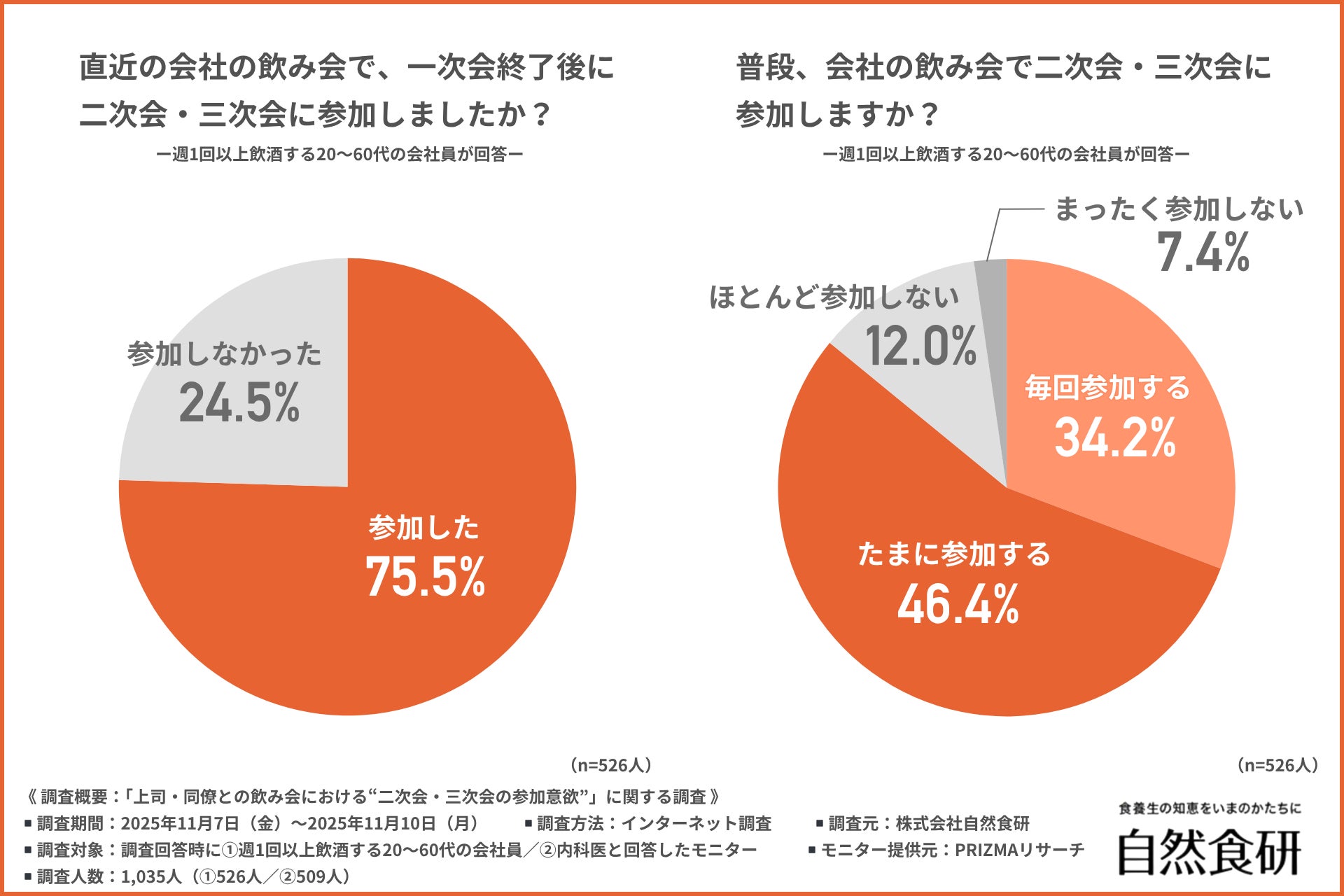

はじめに、直近の会社の飲み会で二次会・三次会に参加したかについて、週1回以上飲酒する20〜60代の会社員にうかがいました。

「直近の会社の飲み会で、一次会終了後に二次会・三次会に参加したか」について尋ねたところ、約8割が『参加した(75.5%)』と回答しました。

大多数の方が直近の会社の飲み会で二次会・三次会に参加しており、会社の仲間との交流に対する積極性がうかがえる結果となりました。11月に入り、忘年会などのイベントシーズンが近づいていることも影響したと考えられます。年末にかけて職場内の交流機会が増えるタイミングと重なったことで、二次会・三次会に参加する人がさらに増えた可能性もあると言えるでしょう。

直近の飲み会では二次会・三次会に参加した方が多い結果となりましたが、普段の参加傾向はどうなのでしょうか。

「普段、会社の飲み会で二次会・三次会に参加するか」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『毎回参加する(34.2%)』

『たまに参加する(46.4%)』

『ほとんど参加しない(12.0%)』

『まったく参加しない(7.4%)』

『毎回参加する』『たまに参加する』と回答した方が合わせて約8割と、普段も二次会・三次会に積極的に参加する方が多いことがわかりました。

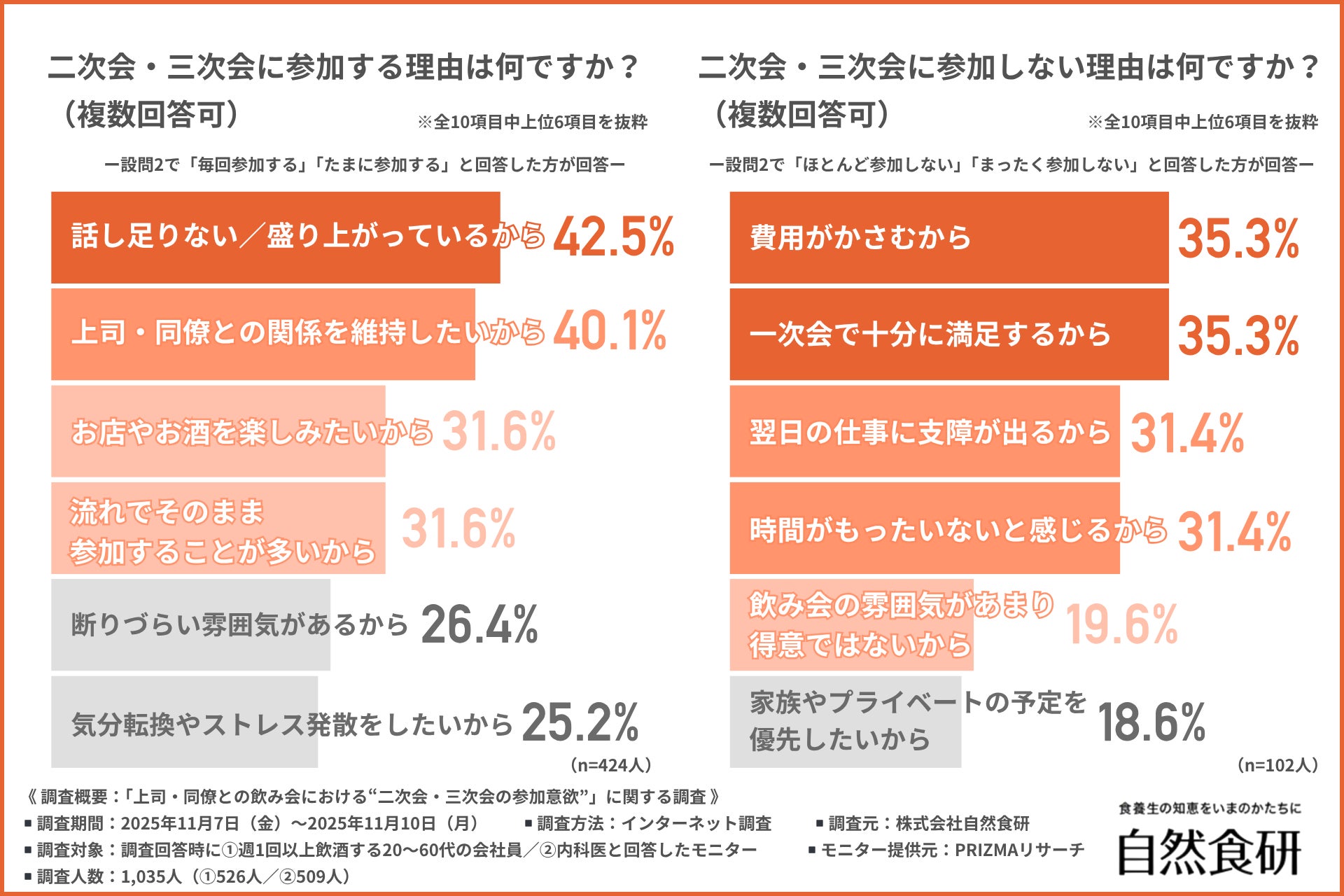

では、どのような理由で二次会・三次会に参加しているのでしょうか。

前の質問で『毎回参加する』『たまに参加する』と回答した方に、「二次会・三次会に参加する理由」について尋ねたところ、『話し足りない/盛り上がっているから(42.5%)』が最も多く、『上司・同僚との関係を維持したいから(40.1%)』『お店やお酒を楽しみたいから(31.6%)』『流れでそのまま参加することが多いから(31.6%)』となりました。

「話し足りない」「関係を維持したい」など、人とのつながりを重視する回答が上位となり、二次会・三次会を職場の人間関係を深める場として位置づけている方が多いようです。

一方で、二次会・三次会に参加しない方にはどのような理由があるのでしょうか。

前の質問で『ほとんど参加しない』『まったく参加しない』と回答した方に、「二次会・三次会に参加しない理由」について尋ねたところ、『費用がかさむから(35.3%)』『一次会で十分に満足するから(35.3%)』が同率で最も多く、『翌日の仕事に支障が出るから(31.4%)』『時間がもったいないと感じるから(31.4%)』『飲み会の雰囲気があまり得意ではないから(19.6%)』と続きました。

参加しない理由としては「費用がかさむ」「一次会で満足する」「翌日の仕事への支障」「時間がもったいない」といった回答が上位に挙がり、経済的・時間的な効率を重視する意識が強く、会社の飲み会を“参加する必要がある行事”と捉えている方が多いことがうかがえます。

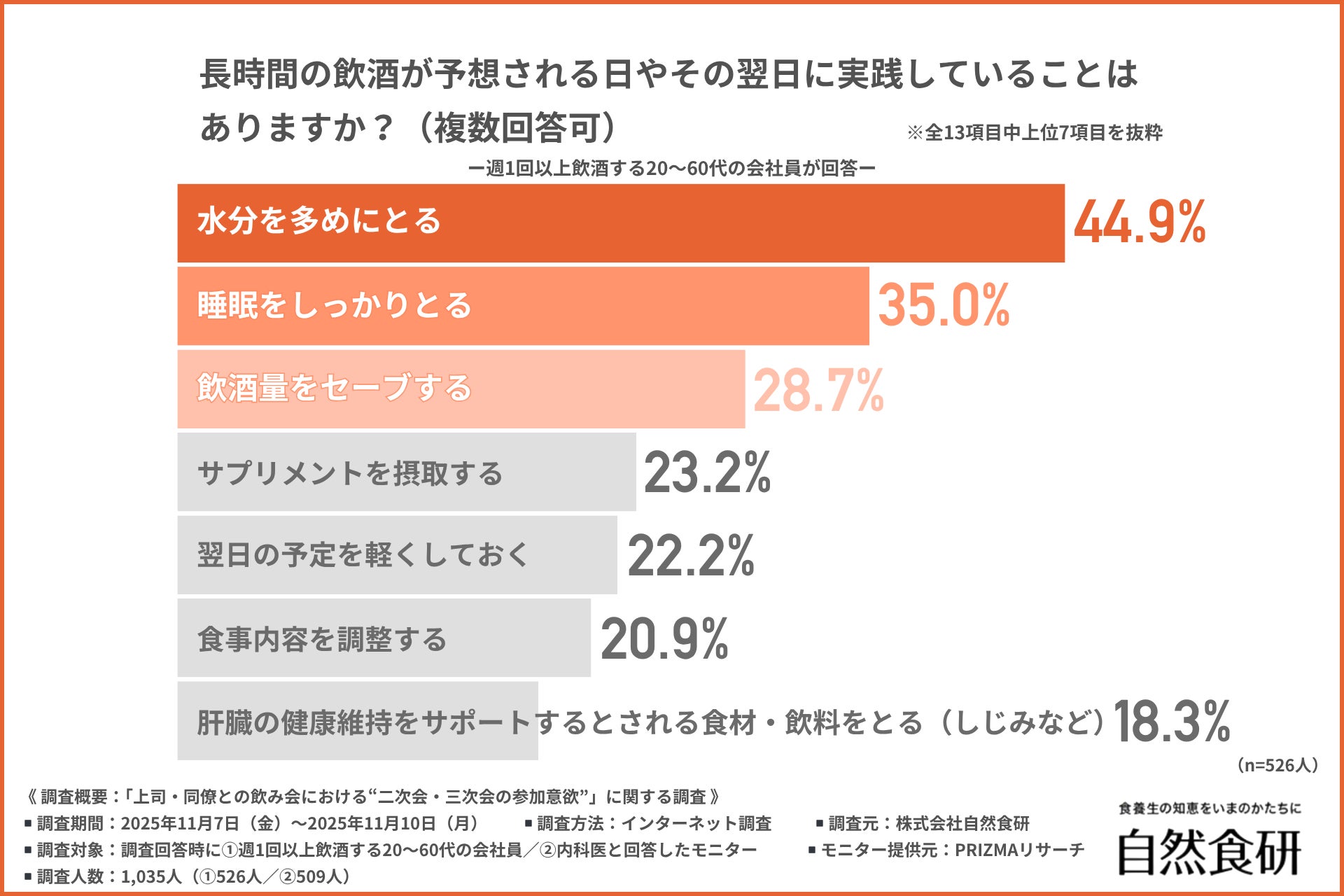

二次会・三次会などで飲酒が長時間に及ぶ場合には、体調を整える意識も欠かせません。

そこで、「長時間の飲酒が予想される日やその翌日に実践していること」について尋ねたところ、『水分を多めにとる(44.9%)』が最も多く、『睡眠をしっかりとる(35.0%)』『飲酒量をセーブする(28.7%)』となりました。

水分補給や十分な睡眠、飲酒量の調整が特に重視されており、長時間飲酒する際は取り入れやすい対策を心がけていることが示されました。

内科医が長時間の飲酒で最も懸念するリスクは「肝臓への負担増加」

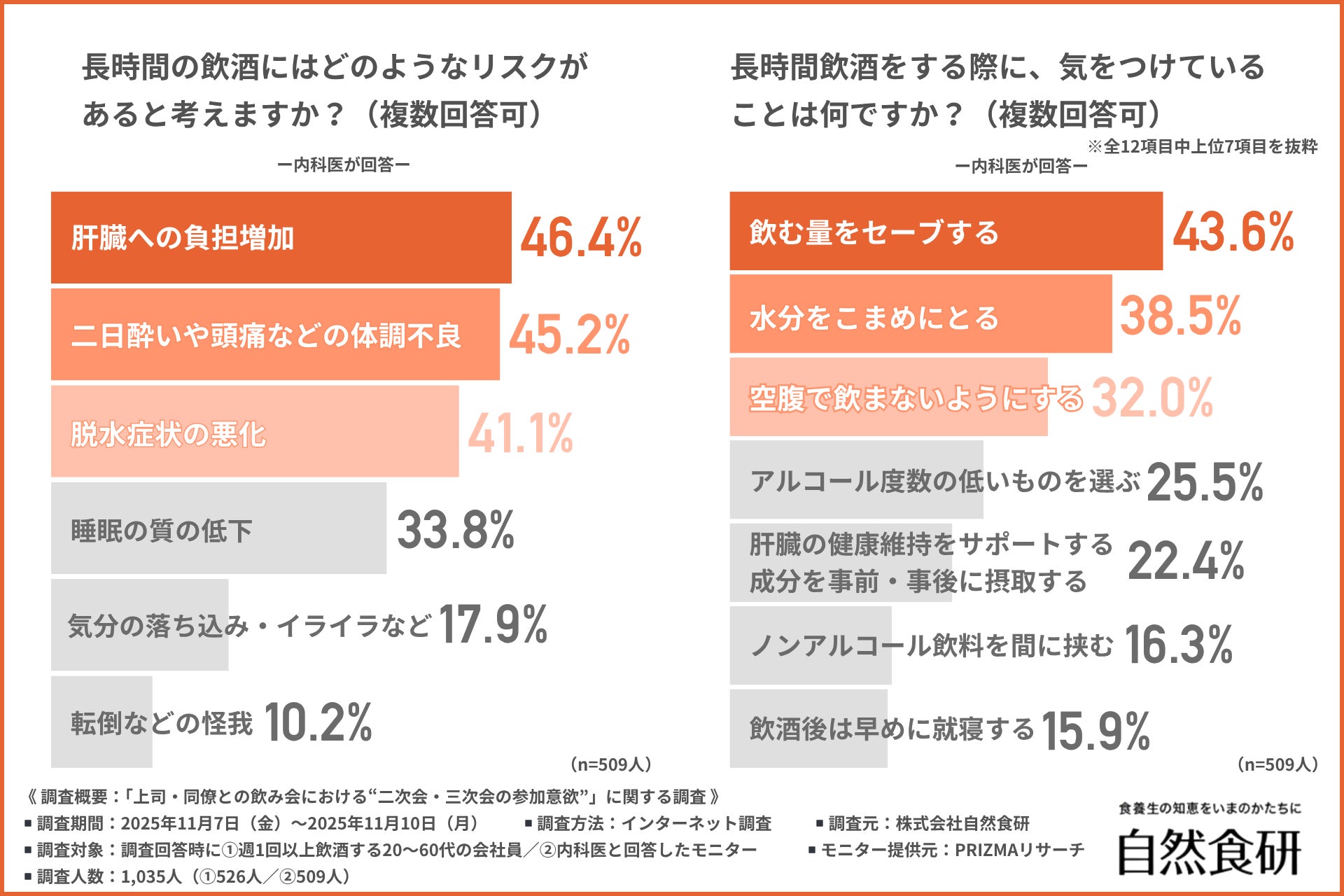

では、長時間の飲酒に対して医療の専門家はどのようなリスクを認識しているのでしょうか。

ここからは、内科医にうかがいました。

「長時間の飲酒にはどのようなリスクがあると考えるか」について尋ねたところ、『肝臓への負担増加(46.4%)』『二日酔いや頭痛などの体調不良(45.2%)』『脱水症状の悪化(41.1%)』が上位を占めました。

「沈黙の臓器」といわれ影響を自覚しにくい肝臓についてのリスクが最も懸念されていました。

また、二日酔いや脱水症状など、飲酒後にあまり間を置かずあらわれる症状も上位に入り、長時間飲酒する際には注意が必要なことがうかがえます。

では、実際に内科医自身はどのような点に注意しているのでしょうか。

「長時間飲酒をする際に、気をつけていること」について尋ねたところ、『飲む量をセーブする(43.6%)』『水分をこまめにとる(38.5%)』『空腹で飲まないようにする(32.0%)』が上位になりました。

内科医は長時間飲酒する際に「飲む量の調整」「水分補給」「空腹で飲まない」ことを特に意識しており、肝臓に負担をかけないために重要な行動と認識されていることがうかがえます。

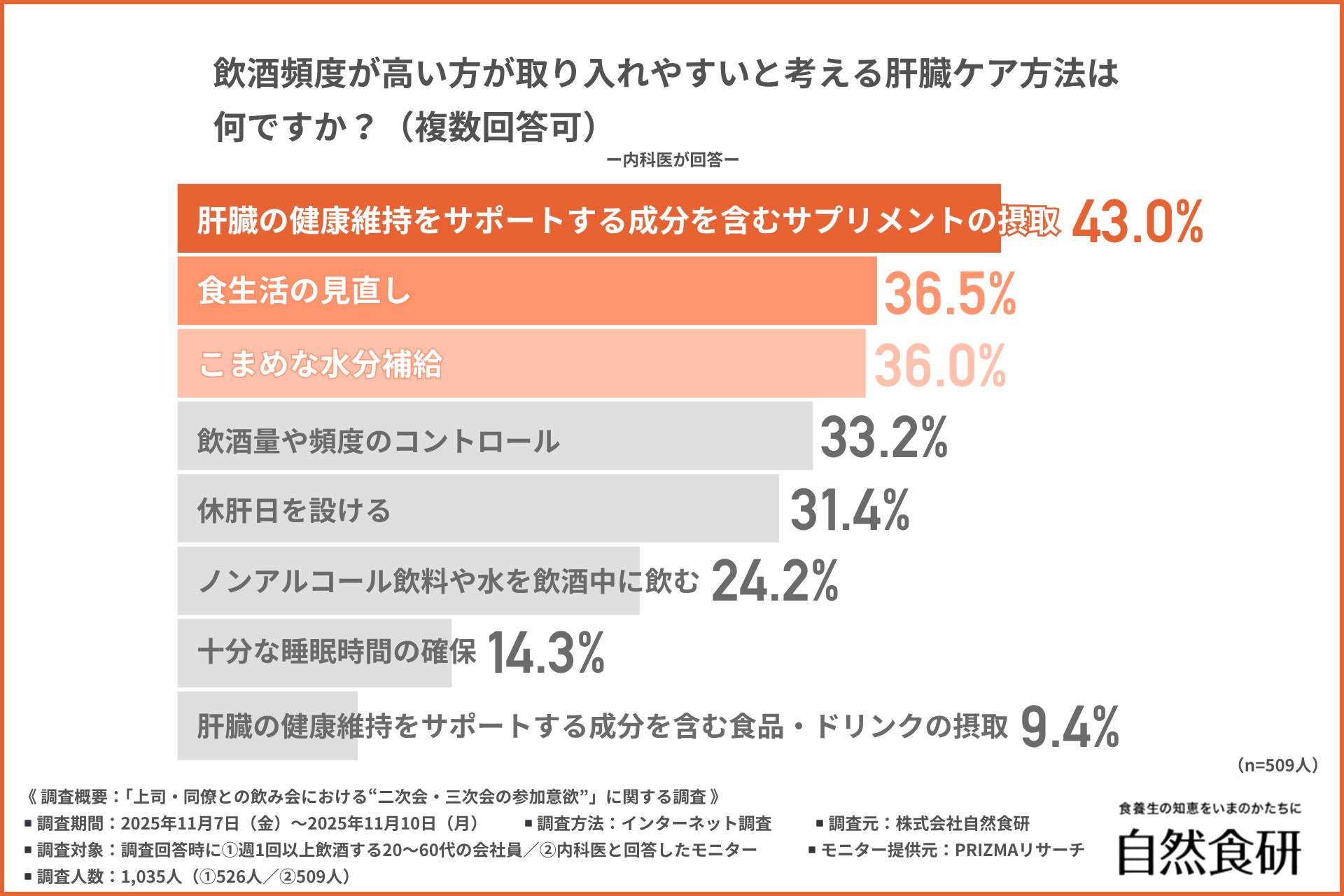

取り入れやすい肝臓ケア方法、最多は「サプリメントの摂取」。肝臓ケア製品を選ぶ際に重視すべきポイントとは?

では、飲酒頻度が高い方が取り入れやすいと考える肝臓ケア方法とはどのようなものなのでしょうか。

引き続き内科医に聞きました。

「飲酒頻度が高い方が取り入れやすいと考える肝臓ケア方法」について尋ねたところ、『肝臓の健康維持をサポートする成分を含むサプリメントの摂取(43.0%)』が最多で、『食生活の見直し(36.5%)』『こまめな水分補給(36.0%)』となりました。

「サプリメントの摂取」「食生活の見直し」「水分補給」など、日常生活に取り入れやすく継続しやすい方法が選ばれており、無理なく実践できる方法が上位になりました。

内科医にも、特別な方法より“日々の積み重ねによる肝臓ケア”が現実的なアプローチと捉えられているようです。

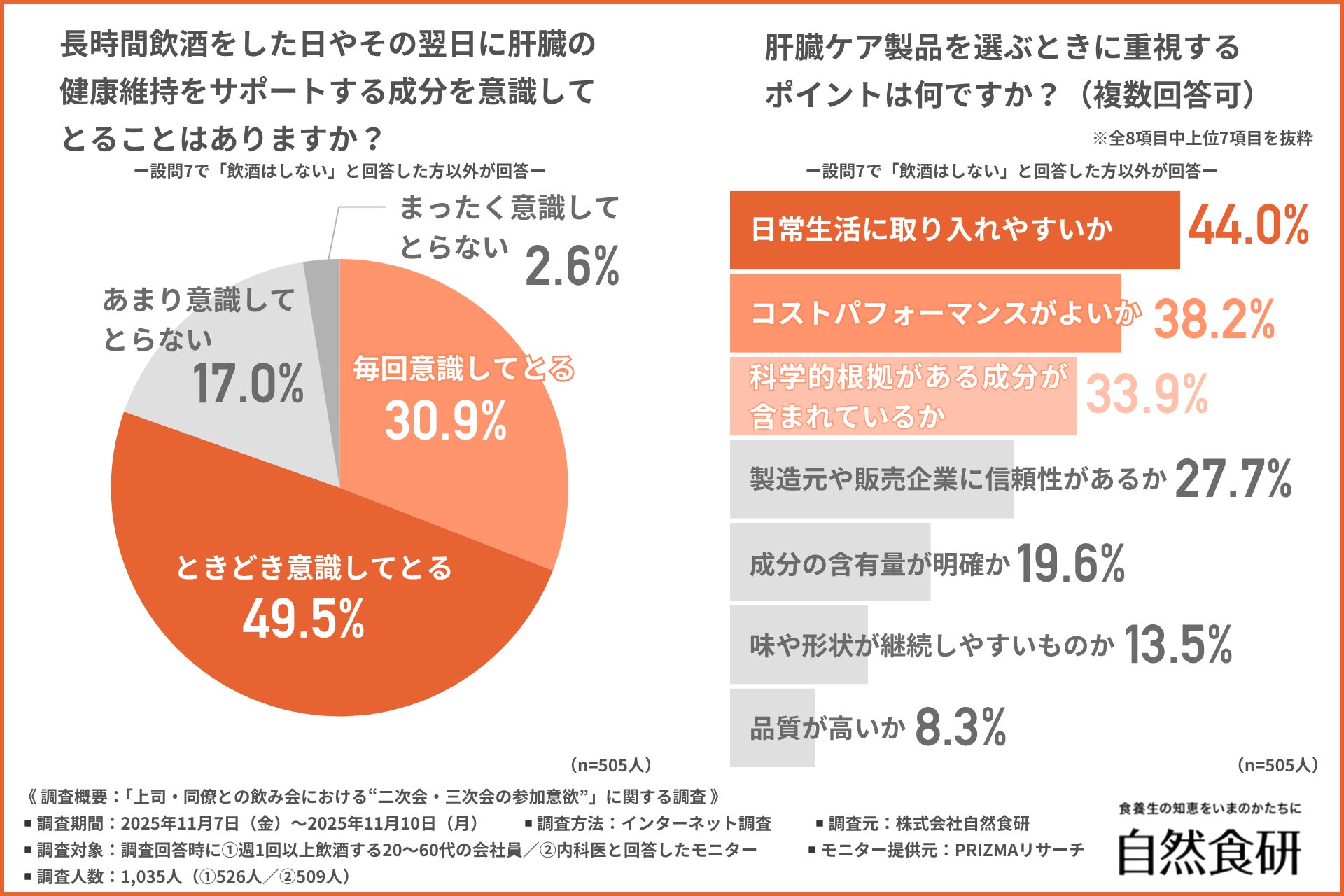

そのような意識がある中で、内科医は実際に肝臓の健康維持をサポートする成分をどれだけ意識的に摂取しているのでしょうか。

ここからは、前の質問で『飲酒はしない』と回答した方以外にうかがいました。

「長時間飲酒をした日やその翌日に肝臓の健康維持をサポートする成分を意識してとることはあるか」について尋ねたところ、約8割が『毎回意識してとる(30.9%)』『ときどき意識してとる(49.5%)』と回答しました。

大多数の内科医が、肝臓の健康維持をサポートする成分を意識してとっていることがわかりました。

長時間の飲酒時は内科医も肝臓ケアを心がけているようです。

最後に、実際に肝臓ケア製品を選ぶ際にどのような点を重視しているのかを尋ねました。

「肝臓ケア製品を選ぶときに重視するポイント」について尋ねたところ、『日常生活に取り入れやすいか(44.0%)』『コストパフォーマンスがよいか(38.2%)』『科学的根拠がある成分が含まれているか(33.9%)』が上位を占めました。

「継続しやすさ」や「信頼性」を重視する傾向が強く、健康習慣を長期的に維持するための現実的な視点がうかがえます。

肝臓ケアを「無理なく続けることができるか」が判断基準になっているといえるでしょう。

まとめ:長時間の飲酒時も健康を維持するための対策を意識することが重要

今回の調査で、週1回以上飲酒する20〜60代の会社員の大多数が直近の飲み会で二次会・三次会に参加しており、二次会・三次会は職場内コミュニケーションの手段として根付いていることがわかりました。

二次会・三次会に参加することが多い方は、「話し足りない」「関係を維持したい」など、人とのつながりを重視していることが示されました。

長時間の飲酒が予想される場合は、「水分を多めにとる」「睡眠をしっかりとる」「飲酒量をセーブする」という体調を整える工夫をする方が多く見られました。

飲酒を楽しみながらも翌日に影響を残さないよう、無理なくできる方法を取り入れているようです。

内科医は長時間の飲酒のリスクとして、「肝臓への負担増加」「二日酔いや頭痛などの体調不良」「脱水症状の悪化」を特に懸念していることが示されました。

内科医自身も、長時間飲酒をする際は「飲む量をセーブする」「水分をこまめにとる」といった対策を実践し、長時間飲酒をした日やその翌日に肝臓の健康維持をサポートする成分を意識してとっていると回答した方は約8割にのぼりました。

飲酒頻度が高い方が取り入れやすいと考える肝臓ケア方法としては、「肝臓の健康維持をサポートする成分を含むサプリメントの摂取」「食生活の見直し」「こまめな水分補給」が上位に挙がり、継続しやすく日常生活に取り入れやすい方法が支持されていました。

会社の飲み会で長時間飲酒をする方は、サプリメントなどの取り入れやすい方法で、肝臓の健康維持をサポートする成分をとることを意識してみてはいかがでしょうか。

自然食研の「しじみ習慣」

今回、「上司・同僚との飲み会における“二次会・三次会の参加意欲”」に関する調査を実施した株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)は、「しじみ習慣」(https://www.sizenshokken.co.jp/front/category/shijimi/)を販売しています。

しじみ習慣は、ある社員の思い出話がきっかけで研究が始まり、生まれた商品です。

できるだけ素材そのものの良さを活かした商品をお届けしたい、という思いを込めて、「しじみ習慣」を皆様のもとにお届けしています。

■しじみのこだわり

<しじみの栄養>

オルニチンをはじめとするアミノ酸、必須アミノ酸、ビタミン等、小さなしじみには多くの栄養が含まれています。

ビタミンB群の中でも、ビタミンB2や、赤いビタミンと呼ばれているB12が含まれています。

そして、女性に不足しがちと言われる亜鉛、鉄、カルシウム等も含まれています。

<しじみ習慣の製法>

①しじみを煮出して濃いエキスに

しじみは生鮮食品です。鮮度と栄養成分を損なわないよう、採取したしじみを煮出して濃いエキスにします。

加工場は、山の湧き水で満たされたしじみ池の近く。

食品安全管理の国際規格である「ISO22000」を取得しています。

②水分をとばして栄養成分を粉末に

濃いエキスからさらに水分をとばし、栄養成分を粉末にします。

しじみの煮汁をまるごと粉末にしています。

③しじみの濃いエキスをソフトカプセルに

しじみエキスの粉末に植物性のオイルを加えてペースト状にし、ソフトカプセルに詰めます。

粉末・液体・タブレット・ハードカプセルなど、健康食品にはさまざまな形状がありますが、召し上がりやすさや品質の劣化防止などを考慮して、ソフトカプセルがベストだと判断しました。

<品質管理>

徹底した管理体制で高品質を実現

しじみの産地では、定期的な水質検査をおこなっています。

また、できあがった製品に有害物質が含まれていないかどうかを、専門の機関で厳しく検査。

最終的に安全を確認したもの以外は、お客さまのお口に入らないようにしています。

<原材料>

品質のすべてを開示

原料のしじみはもちろんのこと、加工に必要な素材やカプセルの原料もすべて開示しています。

また、ソフトカプセルは、健康食品GMP認定工場で作られています。

・お問い合わせURL:https://www.sizenshokken.co.jp/front/app/customer/inquiry/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像