生成AI導入82.7%・効率化実感84%――福岡展でも"満足はわずか3割"。東京と同じ課題構造が明らかに【DXPO福岡'25来場者調査|スパイクスタジオ】

―「業務効率化の実感は高いが満足は伸びない」企業が抱える共通課題とは―

1. サマリー

本レポートでは、2025年10月に開催された「営業・マーケDXPO福岡'25」にて実施した来場者アンケート(回答者75名)を分析し、生成AI活用の現状を整理します。併せて、同一設問で調査した「DXPO東京’25[夏]」(回答者200名)の結果を参照し、両展示会で共通して見られた傾向と課題を明らかにします。

今回の福岡展では、回答者の82.7% が生成AIを何らかの形で活用していると回答し、東京展と同様に生成AIの導入が広く進んでいることが確認できました。一方で、生成AIの使い勝手や成果に満足している方は、29.3%に留まり、東京展(30.5%)と同じく低水準にとどまっています。

さらに、「業務が楽になった・便利になった」と業務の効率化を実感している方は、84.0%と高く、東京展(91.5%)と同様に、"業務効率化の実感は高いが、満足度は高くない"という共通のギャップが浮かび上がりました。

本レポートでは、福岡展の結果を中心に、東京展の調査結果も補足的に参照しながら、このギャップが生じる背景を分析します。来場者の定性的な回答や傾向の比較をもとに、企業に共通する課題を整理します。

2. アンケート概要

【福岡展示会】

会場/期間:DXPO福岡'25[夏]・2025年10月30-31日(2日間)

(営業・マーケDXPO各会期中、弊社のブース前実施)

回収方法:通行人への声かけによる便宜抽出(1社から複数名の回答あり)

設問仕様:単一選択。回答者数は75。

調査内容:生成AIの利用状況・満足度・業務改善実感の3項目

*比較対象となる東京展示会では、同じ質問を用いて計200名を対象に調査を行った。

解釈の注意:本集計は個人回答の集計であり、会社の意思決定を直接示すものではございません。以降の示唆は、この制約を踏まえてご覧ください。

【東京展示会(比較対象)】

会場/期間:DXPO東京’25[夏]・2025年8月19-22日(4日間)

(バックオフィスDXPO/営業・マーケDXPO各会期中、弊社のブース前実施)

回収方法:同上

設問仕様:単一選択。回答者数は200。

調査内容:同上

*東京展と福岡展では実施期間や規模が異なるため、本レポートにおける比較はあくまでも「傾向比較」であり、統計上の厳密な検証を目的とするものではありません。

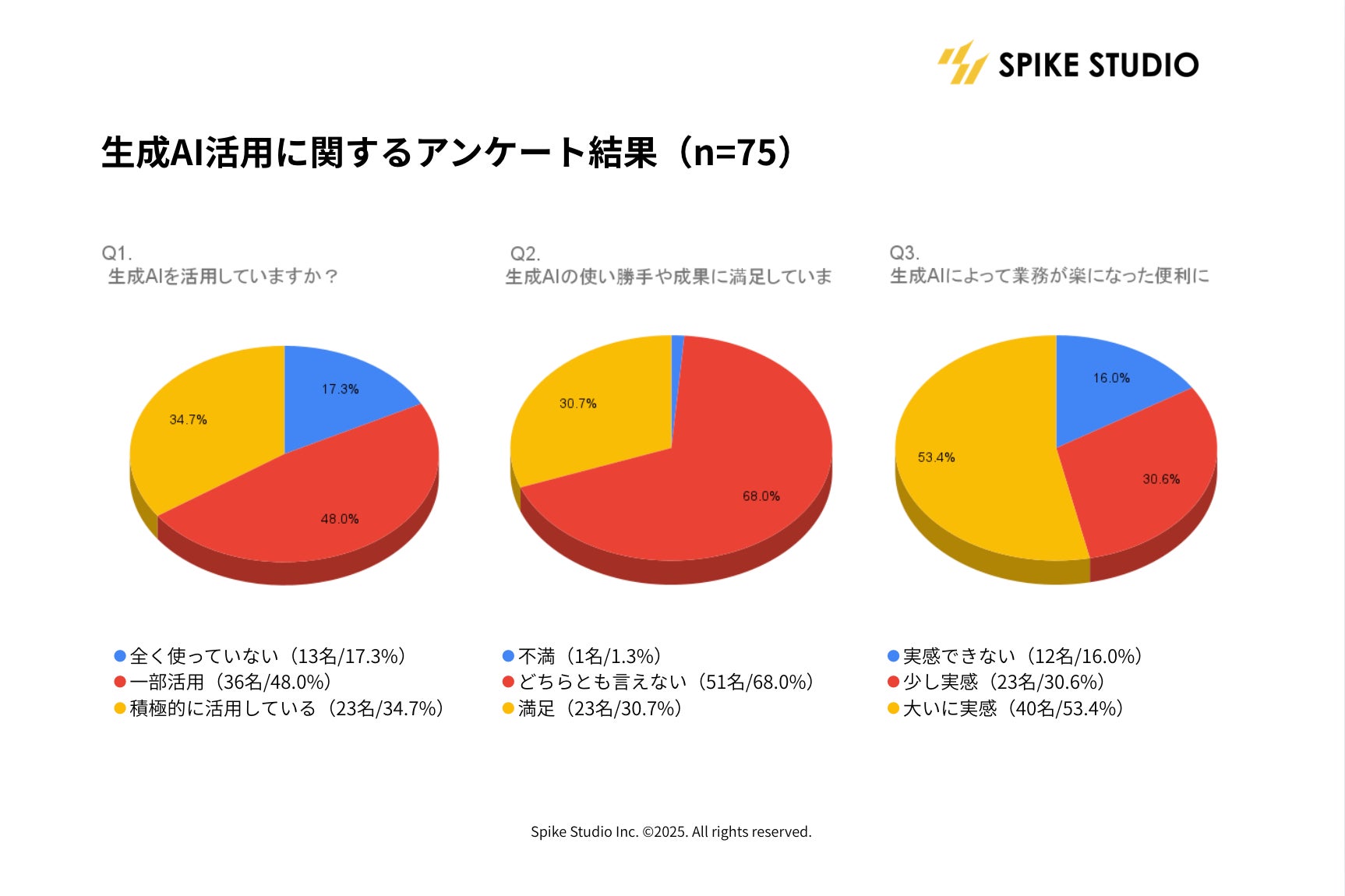

3. 福岡展示会アンケート結果ハイライト

Q1. 生成AIを活用していますか?

-

未利用:13名(17.3%)

-

一部活用:36名(48.0%)

-

積極活用:26名(34.7%)

回答者の約8割が生成AIを一部または積極的に活用していると回答しており、そのうち『一部活用』が約半数を占めています。

このことから、業務の一部では生成AIを利用しているものの、日常の業務フロー全体にはまだ十分に組み込まれていないケースが多いと考えられます。

来場者の声(抜粋):

未利用:13名(17.3%)

・ 「使ったほうが良いとは思うが、社内で導入の話があまり出てこない」

・ 「無料版を触ったが、うまく使えずそのまま使わなくなってしまった」

一部活用:36名(48.0%)

・ 「簡単な文章作成はしているが、日常業務に組み込めていない」

・ 「担当者によって使い方が違い、チーム全体で活用が進んでいない」

積極活用:26名(34.7%)

・ 「調査するときにネットで探すのではなく、AIに聞くようになった」

・ 「提案資料やメールの下書きをAIで作成し、業務スピードが上がっている」

Q2. 生成AIの使い勝手や成果に満足していますか?

-

不満:1名(1.3%)

-

どちらとも言えない:52名(69.3%)

-

満足:22名(29.3%)

生成AIの使い勝手や成果に満足していると答えた層は3割弱にとどまり、最も多いのは、「どちらとも言えない」と回答した層(52名/69.3%)でした。

来場者の声からもわかるように、ツール自体への期待はあるものの、成功体験の不足や成果のばらつきによる判断保留が多いことを示しています。

来場者の声(抜粋):

不満:1名(1.3%)

・ 「使ってみたが、ほしい答えが返ってこなかった」

どちらとも言えない:52名(69.3%)

・ 「うまく使えると便利だと思うが、まだ使いこなせていない」

・ 「アウトプットの精度がバラバラだから、便利と感じる時と、ファクトチェックに時間がかかる時がある」

・ 「成果を数値で測っていないので、満足と言い切れない」

満足:22名(29.3%)

・ 「業務に必要な資料の下書きが短時間で作れるようになり助かっている」

・ 「繰り返し使うことで品質が安定し、以前より効率化を実感している」

Q3. 生成AIによって業務が楽になった・便利になった実感はありますか?

-

実感できない:12名(16.0%)

-

少し実感:22名(29.3%)

-

大いに実感:41名(54.7%)

福岡展では、「大いに実感」が過半数(54.7%)を占め、“何らかの業務効率化の実感あり”と答えた方は全体の84.0%となりました。

満足度の低さとは対照的に、「業務が楽になった」「業務スピードが速くなった」といった業務効率化の実感は高い水準にあることが分かります。

来場者の声(抜粋):

実感できない:12名(16.0%)

・ 「AIの回答をチェックする手間が増え、効率化されている実感がない」

・ 「返答の精度が安定せず、結局自分で作ったほうが早いと感じる」

少し実感:22名(29.3%)

・ 「文章の下書き作成は早くなったが、最終調整は結局手作業」

・ 「便利だが、まだ“必須のツール”というほどの実感はない」

大いに実感:41名(54.7%)

・ 「提案資料やメール作成が大幅に短縮され、明らかに効率化している」

・ 「会議前の要点整理や、議事録作成が圧倒的に早くなった」

・ 「チームでテンプレートを揃える運用を始めてから、品質とスピードがそろってきた」

4. 福岡展示会アンケートから見えてきたもの

福岡展示会では、アンケートに回答していただいた方のうち82.7%がすでに何らかの生成AI活用を行っており、84.0%が、業務効率化を実感しています。

一方で、生成AIの使い勝手や成果に対する満足度は、わずか29.3%と明らかな乖離が見られます。

数値だけでなく、来場者の声からは以下のような傾向が読み取れます。

-

使い方がまだ統一されておらず、部署や個人ごとにバラバラである

-

属人的な利用は進んでいるが、組織的な活用には繋がってっていない

-

プロンプトがテンプレート化されていないため、成果に再現性が出づらい

-

成果の測定が「感覚値」で語られ、定量的評価の仕組みが不足している

これらは、生成AIの導入が一定進んでいる企業に共通しやすい「活用の質」「教育・運用体制」「成果の見える化」に関する課題といえます。

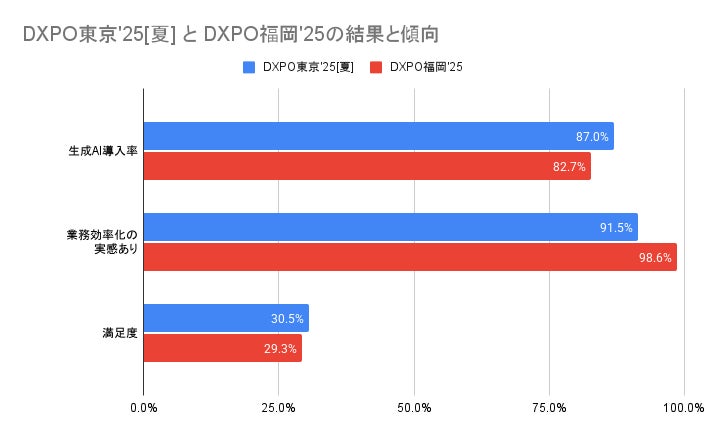

5. 参考:東京展示会の結果と傾向

2025年8月に開催されたDXPO東京’25[夏]での結果でも、

-

生成AI導入率:87.0%

-

「業務が楽になった・便利になった」など業務効率化の実感あり:91.5%

-

生成AIの使い勝手や成果に「満足」している:30.5%

という結果がわかり、福岡展とほぼ同様の結果が見られました。

東京展は福岡展よりアンケート回答数が多く、会期も4日間と長期でしたが、それでも「導入率は高く、業務効率化の実感もある一方で、成果への満足感は高まらない」という構図は変わりませんでした。

(DXPO東京’25来場者調査本文はこちらからご覧ください。)

6. 「業務効率化の実感は高いが満足は低い」要因とは

「生成AIによる業務効率化の実感は高い一方で、使い勝手や成果に対する満足度が低い」このギャップは、次の要因から生まれていると考えられます。

① 成果の“見える化”の不足

-

時短・効率化が「感覚値」で語られる

-

数値で比較できる仕組みがないため、満足と断言しづらい

② 活用範囲の“部分最適化”

-

文章作成やアイデア出しなど、局所的な活用に留まりやすい

-

一部で活用できていても前後のワークフローに接続していないため、大幅改善の実感が弱い

③ ノウハウ不足・プロンプト属人化

-

「成功時のプロンプト」「失敗パターン」などが共有されない

-

個人の勘や慣れ頼みになり、再現性が出づらい

④ 組織体制への未接続

-

利用ガイドライン・ルール未整備

-

複数のツール乱立による混乱

⑤ 定着・継続の難しさ

-

相談できる相手がいない、工夫は個人に頼りがちになっている

-

個人任せで運用で、ノウハウが継承されない

こうした要因が積み重なることで、「生成AIを使うと確かに業務は楽になるが、それを“満足”や“自信を持ってよい成果”とまでは言い切れない」という状態が生まれていると考えられます。

この傾向は、先日の東京展でも共通して見られました。

7. まとめ

本調査では、DXPO福岡’25の来場者に対し、生成AIの導入状況、使い勝手・成果への評価、そして業務効率化の実感について伺いました。

結果として、多くの来場者が日々の業務で一定の効率化を実感している一方で、生成AIの成果に“満足している”と答えた方は、わずか3割程度にとどまることが明らかになりました。

この“効率化の実感はあるのに満足には至らない”構造は、参考として取り上げた東京展の結果とも一致しており、展示会来場者層に広く見られる傾向だと考えられます。

来場者の声からは、生成AIが個々の工夫に依存した「便利ツール」に留まり、組織としての成果創出や業務プロセス全体の改善に結びつく段階には達していない現状が浮かび上がりました。

今後企業が、“効率化できてるような気がする”といった感覚的な段階から、“成果を定量的に把握し、自信をもって効果を説明できる状態”へ進むためには、以下の4つの取り組みが欠かせません。

-

活用ルール・ガイドラインの整備

-

ナレッジ共有を促す仕組みの構築

-

成果を定量かする評価指標の設計

-

業務フローに組み込む運用設計の確立

さらに、これらの基盤を組織として整備し、継続的に運用することが、生成AI活用を“点”から“一連の業務フロー全体”へと広げる鍵となります。

株式会社スパイクスタジオでは、独自のフレームワークに基づき、社員の自走支援から経営層の意思決定促進、そしてAIエージェントをはじめとする業務課題解決型アプリケーション開発まで、一気通貫でご支援いたします。

生成AI×DXによる定量的な成果創出を、最短距離で実現していけるよう、今後も伴走してまいります。

◼︎ スパイクスタジオのサービスラインナップ

株式会社スパイクスタジオは、生成AI技術の社会実装を通じて、人と企業をエンパワーメントする企業です。革新的な技術とクリエイティブなアプローチを通じて、ユーザーに新たな体験を提供することを目指しています。

【株式会社スパイクスタジオ詳細情報】

本社所在地:東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー 5階

事業内容:ソフトウェア開発事業、生成AIコンサルティング事業、生成AI研修事業

設立:2023年12月

代表取締役CEO 黒柳 茂、代表取締役COO 佐野 宏英

資本金:2,500万円(準備金含む)

https://spikestudio.jp/

TEL:050-1808-2992

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社スパイクスタジオ

お問い合わせ先:広報担当

Email:contact@spikestudio.jp

電話:050-1808-2992

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像