日本のSNSユーザーはどんな投稿で買う?信頼・購買行動の調査レポート

「信頼されるのは動画」──SNSユーザー163人に聞いた“買いたくなる投稿”の条件とは?

hotice株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:趙 無極、以下 hotice)は、SNSユーザーを対象に「SNS投稿の信頼度と購買行動」に関するインターネット調査を実施しました。

本調査では、投稿形式ごとの「信頼されやすさ」や「購買・検索などの行動への影響力」を定量的に可視化し、SNSマーケティングにおけるコンテンツ設計の最適解を明らかにしています。

https://hoticeglobal.com/blog/marketing/sns-japan-trust-purchase-survey/

■ 調査概要

調査主体:hotice株式会社

調査協力:合同会社RASA JAPAN

調査手法:インターネット調査

調査時期:2025年6月

調査対象:日本国内在住のSNSユーザー

有効回答数:163名

■ 調査背景と目的

SNSが日常的な情報収集の手段となり、企業やインフルエンサーの投稿が購買行動に直結する場面が増える一方で、「どんな投稿なら信じて行動するのか」という問いには未だ明確な答えがありません。

特に「広告っぽさ」や「企業感」の強い投稿に対するユーザーの反応は二極化しており、PR設計においては“見せ方”が成果を大きく左右する時代に突入しています。

本調査は、ユーザー視点で「信頼できると感じる投稿形式」や「実際に行動につながったコンテンツの特徴」を可視化することで、SNS広告・PR施策の改善に役立てていただくことを目的としています。

■ 主な調査結果

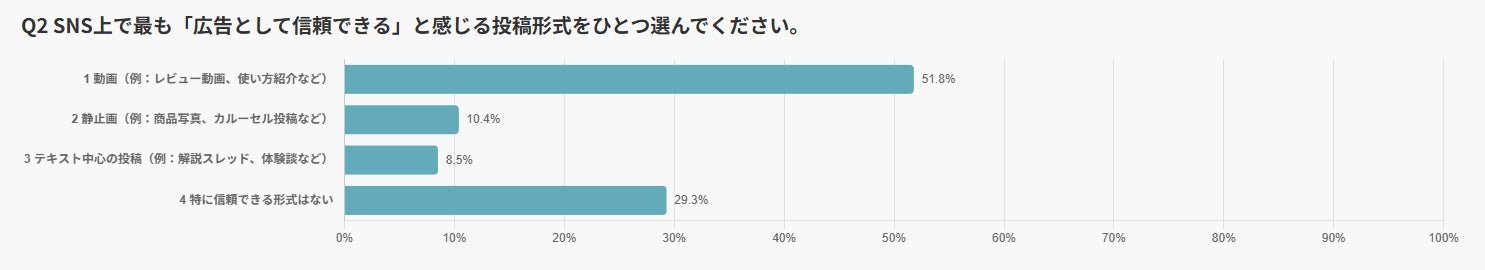

SNS投稿、信じられるのはどの形式?

SNS上にはさまざまな投稿形式が存在しますが、すべてが同じように信頼されているわけではありません。

ここでは、ユーザーが「広告として信頼できる」と感じた形式について、定量データをもとに詳しく見ていきます。

「動画」が最も信頼される投稿形式

調査では、「SNS上で最も信頼できると感じる投稿形式は何か」という質問に対して、85人(全体の51.8%)が「動画(レビュー動画・使い方紹介など)」と回答しました。

これは、静止画やテキスト形式を大きく上回る結果であり、動画という形式がSNS広告において圧倒的に信頼を集めていることを示しています。

動画が支持されている理由のひとつは、視覚情報の多さにあります。

実際に使用している様子、手触りや動き、音の伝わりなど、静止画では伝えきれないディテールを自然に見せられる点が評価されています。

また、話し方や声のトーン、表情といった情報も含まれることで、“本当にその人が勧めている”というリアリティが伝わりやすくなると考えられます。

一方で、「静止画(例:商品写真、カルーセル投稿など)」と答えたのは17人(10.4%)、「テキスト中心の投稿(例:解説スレッド、体験談など)」を選んだのは14人(8.5%)でした。

どちらも1割前後の支持にとどまり、SNS上では「読む・見る」よりも「感じる・見る」形式がより信頼されている傾向が浮き彫りになりました。

さらに、後述するジャンル別分析でも、動画はすべてのカテゴリで信頼度トップとなっています。

これは、化粧品の質感やガジェットの動作など、「動画でしか伝わらない情報」が多くの商材に存在することを裏付けています。

このように、動画は単なる視覚コンテンツではなく、信頼形成の中核を担うフォーマットとなりつつあります。

PR設計においては、「動画を使うかどうか」ではなく、「どのような動画にするか」が成果を左右するフェーズに入っているといえるでしょう。

表現に“選ばれにくさ”がある

「どの投稿形式も信頼できるとは思わない」と感じているユーザーも、一定数存在します。

今回の調査では、48人(全体の29.3%)が「特に信頼できる投稿形式はない」と回答しました。

この割合は、「動画」に次いで2番目に多く、無視できない結果です。

この傾向は、SNS上の投稿が広告であることを前提に見られている現実を反映しています。

投稿形式が何であれ、内容や伝え方によって信頼が揺らぐ可能性があるということです。

たとえば、過剰に演出された動画や、企業からの一方的なアプローチと受け取られるテキスト投稿は、形式に関係なく疑念を持たれがちです。

また、投稿の「企業らしさ」や「広告っぽさ」を強く感じさせると、ユーザーの警戒心は高まります。

その結果、どんな形式であっても「信頼できない」と判断されてしまうことがあるのです。

この29.3%という結果が示しているのは、「信頼されやすい形式」を選ぶだけでは不十分であり、語り口・トーン・距離感・透明性といった設計要素にも配慮する必要があるということです。

裏を返せば、どんな形式でも、誠実さと共感を伴えば信頼は獲得できるという可能性も見えてきます。

信頼されない投稿には、多くの場合、「売る意図が見えすぎる」という共通点があります。

たとえ動画であっても、企業的な演出が過剰であればユーザーの心には届きません。

投稿形式はあくまで入口であり、「どのように伝わるか」が、信頼を左右する決定的な要因になっているのです。

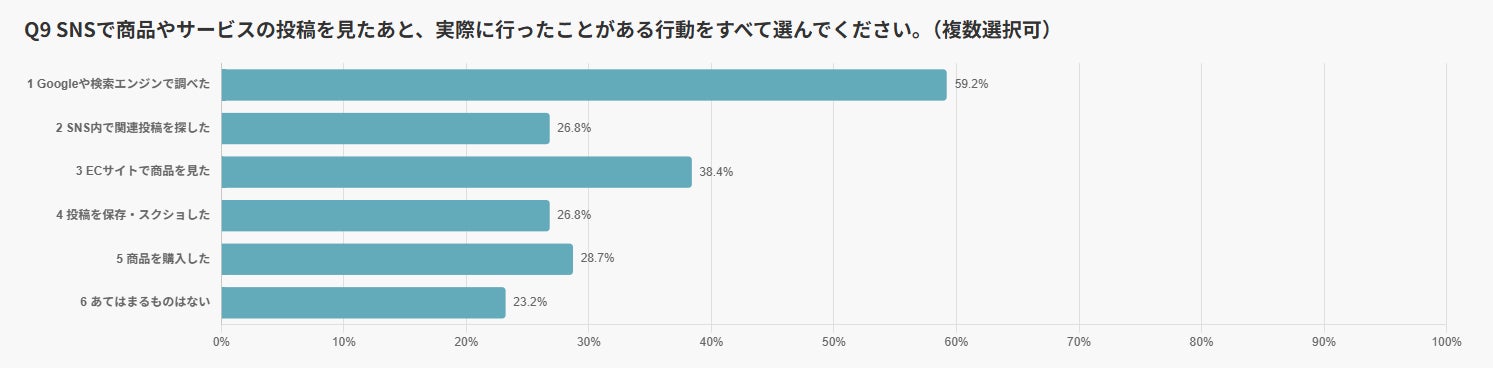

どんな投稿が“行動”を生むのか?

信頼される投稿が注目を集める一方で、実際に「行動を起こす」きっかけとなる投稿には、また別の特徴があります。

ここでは、ユーザーがSNS投稿を見たあとにどのような行動を取ったのか、そしてその行動を促した投稿形式について分析していきます。

動画は「信頼されるだけでなく、動かす」形式

調査では、SNS投稿を見たあとにユーザーが実際に行った行動についても尋ねました。

その結果、最も多かったのは「Googleなどで検索」で、回答者の59.2%が選択しました。

次いで「ECサイトで商品を見た」が38.4%、「商品を購入した」が28.7%と続きます。

このデータから、SNS投稿がユーザーの「次のアクション」に直結していることが明らかになりました。

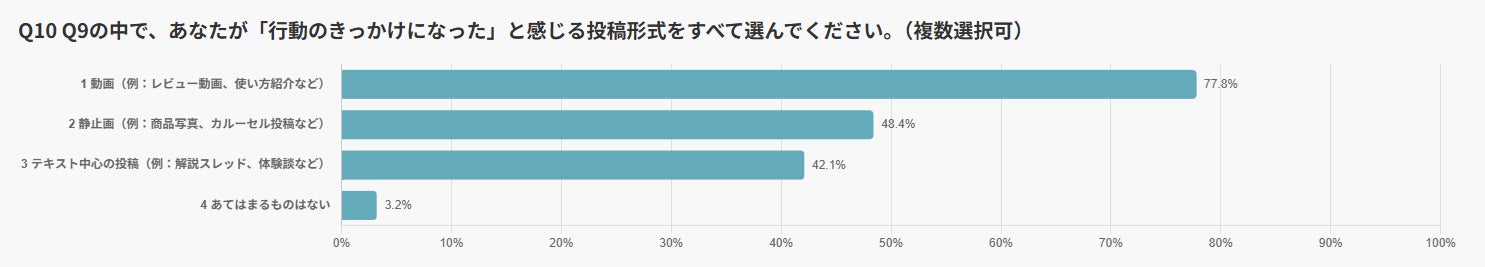

では、どの投稿形式がその行動のきっかけになったのでしょうか?

「行動のきっかけになった投稿形式」を複数選択で尋ねた設問では、「動画」が最も多く、77.8%が選択しています。

これは、「信頼できる」とされた割合(51.8%)を大きく上回っており、動画は「信じた」だけでなく「動いた」ことを裏付ける形式であることがわかります。

さらに、静止画(48.4%)、テキスト(42.1%)も一定数の影響力を持っていましたが、動画は頭ひとつ抜けた存在です。

視覚と音声の両方で訴求できる点、リアルな使用シーンをそのまま届けられる点が、ユーザーの判断と行動を後押ししていると考えられます。

注目すべきは、「購入」だけでなく「検索」や「保存」といった行動にも動画が関与している点です。

これは、動画が単に短期的な販促ツールとして機能しているのではなく、ユーザーの検討行動の起点として長期的な影響を与えている可能性を示唆します。

つまり、動画は信頼性だけでなく、行動を生む再現性の高いコンテンツ形式だといえます。

「動かすこと」を目的としたSNS施策においては、動画を中心に設計することが最も合理的な選択肢であるといえるでしょう。

PR投稿、どこまでが“自然”?どこからが“不信”?

SNS上の広告投稿に対して、ユーザーが「自然だ」と感じるか、「広告感が強い」と受け取るかは、そのまま信頼度に直結します。

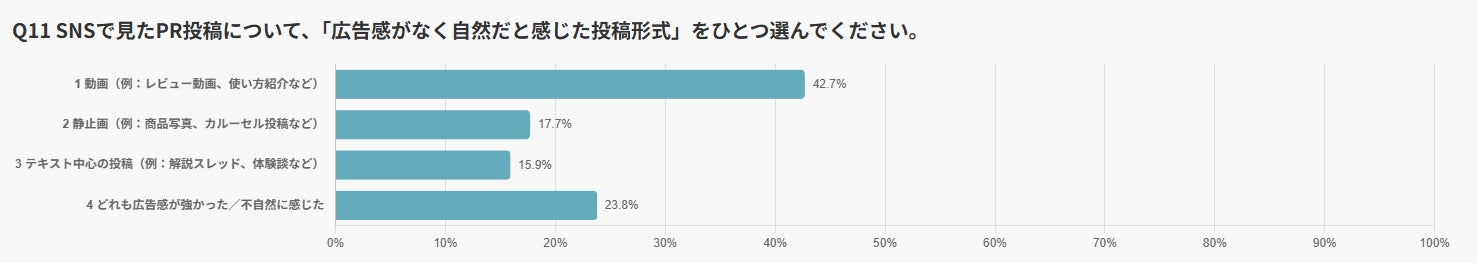

今回の調査では、「広告感がなく自然に見えた投稿形式」を尋ねたところ、最も多かったのは「動画(レビュー動画・使い方紹介など)」で、回答者の42.7%が選択しました。

次いで「どれも広告感が強かった/不自然に感じた」が23.8%、「静止画(商品写真・カルーセル投稿など)」が17.7%、「テキスト中心の投稿(解説スレッド・体験談など)」が15.9%と続きます。

この結果は、ユーザーが広告らしさの薄い、生活に溶け込んだ動画形式を最も信頼する傾向を示しています。

たとえば、商品を日常の中で自然に使っている様子や、リアルな声で語られるレビューは過剰な演出がなく、「売り込み」ではなく「共有された実体験」として受け取られやすいのです。

一方で、台本的な演出やテンプレート化された紹介が強調される静止画・テキスト投稿は、広告感が出やすく評価が低めでした。

さらに、4人に1人近くが「どの形式も広告感が強かった」と感じており、発信側には“意図が強く見えすぎない構成”を設計する重要性が浮き彫りになっています。

動画という形式は情報量の多さゆえに演出次第で印象が大きく変わります。だからこそ、「語りすぎない」「背景に溶け込む」「リアルな生活感を意識する」といった細部の設計が、自然さの鍵を握っていると言えるでしょう。

ジャンルが違えば、信頼される形式も変わる?

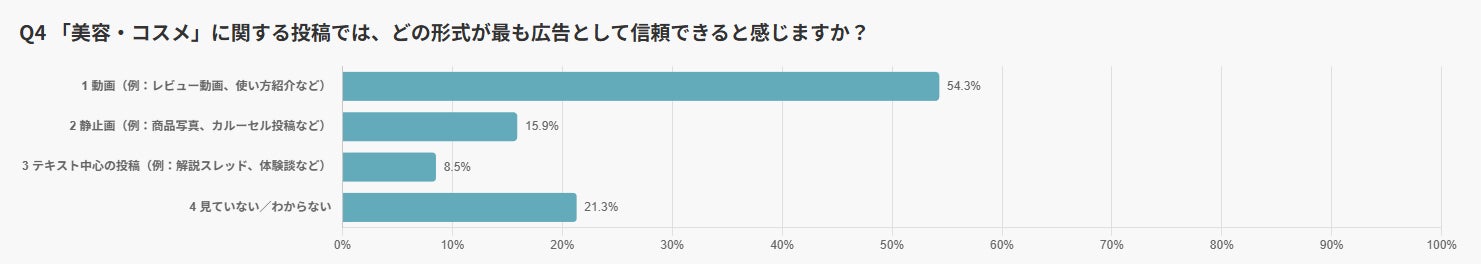

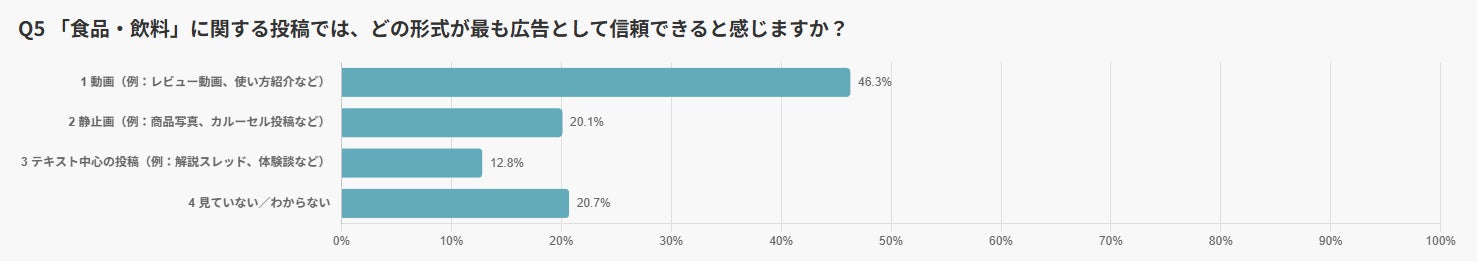

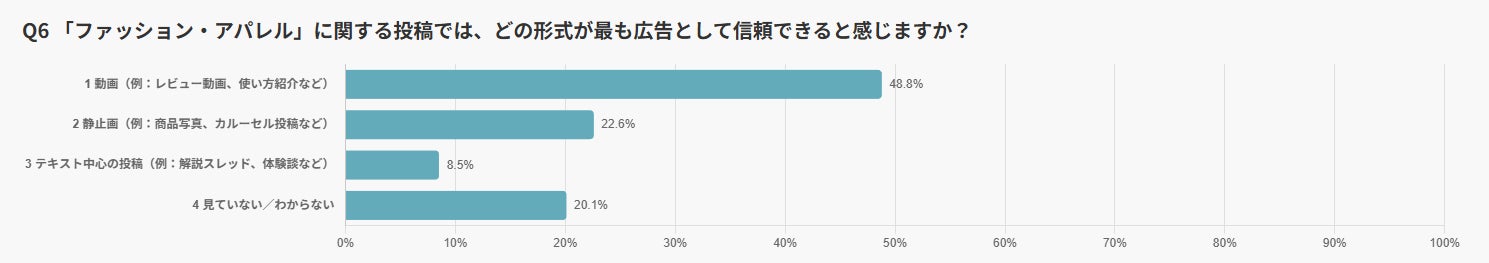

調査では、投稿ジャンルごとに「最も信頼できると感じた投稿形式」を尋ねました。

その結果、すべてのジャンルにおいて、動画が最多の支持を集めたことがわかりました。

具体的には、以下のとおりです。

美容・コスメ:54.3%

食品・飲料:46.3%

ファッション・アパレル:48.8%

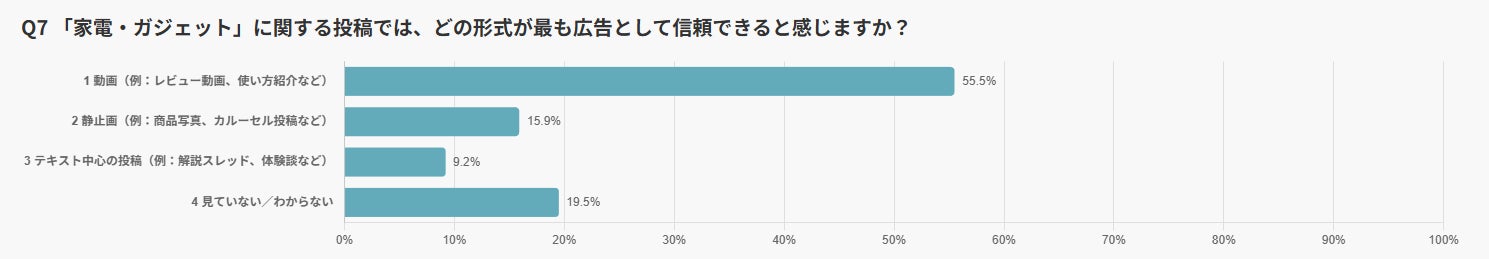

家電・ガジェット:55.5%

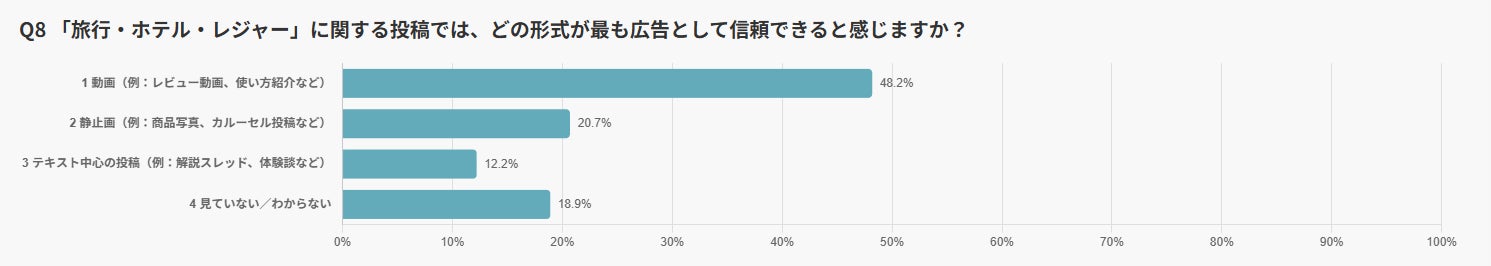

旅行・ホテル・レジャー:48.2%

この結果から、ジャンルによって細かい差はあるものの、ユーザーはどのカテゴリにおいても“動画ならではの情報量”に価値を感じていることが見て取れます。

使用感、動作、サイズ感、質感、シーンの再現性など、動画でしか伝えられない情報が、信頼の根拠になっていると考えられます。

特に美容やファッションのように「実際に使った様子」や「着用イメージ」が重要な商材では、動画によって得られる視覚的な納得感が大きな意味を持ちます。

また、家電やガジェットなど、機能の説明が必要なジャンルでも、動きや操作方法を示す動画の効果は高いといえるでしょう。

一方で、家電や旅行ジャンルでは、テキスト形式(解説スレッドやレビューなど)にも一定の評価が集まっていることも見逃せません。

動画の補完として、詳細情報や比較、背景説明をテキストで補強する設計は、有効な組み合わせといえます。

このように、ジャンルを問わず「まず動画が選ばれる」ことは明らかですが、商材の特性やユーザーの情報ニーズに応じて、他形式との併用を前提としたコンテンツ設計が求められるフェーズに入っているといえるでしょう。

特に購買単価が高い商品や検討期間が長い商品では、信頼を補強する情報層の厚みが成果に直結します。

「広告っぽさ」を抑えた動画が“信頼と行動”の起点に

SNS上で信頼される投稿形式として最も多く選ばれたのは「動画」でした。

全体の51.8%が動画を最も信頼できる形式として挙げ、さらにその上をいく59.8%が「動画が行動のきっかけになった」と回答しています。

このデータは、信頼と行動、両方に強く影響を与える投稿形式が「動画」であることを明確に示しています。

また、「特に信頼できる形式はない」と答えた人も29.3%と少なくなく、投稿形式だけでは信頼は成立しないという現実も浮かび上がってきました。

演出のトーンや語り口、構成など、細部の“見せ方”まで設計されて初めて、信頼と共感を獲得できるのです。

ジャンル別の傾向も一貫しており、美容・食品・ファッション・家電・旅行といった多様な分野すべてで、動画が最多の支持を得ています。

その一方で、家電や旅行ジャンルでは、テキストなど他形式の補足的な役割も評価されており、動画を軸としたマルチフォーマット設計の重要性も浮かび上がっています。

結論として、SNS広告の成果を左右するのは、「動画を使っているかどうか」ではなく、“広告っぽさを抑えた動画を、どう設計するか”です。

ユーザーは、企業の意図が見えすぎない投稿にこそ信頼を寄せ、そこから行動へと移ります。

売る動画ではなく、共感を生む動画──“語らずに伝える設計”こそが、これからのSNSマーケティングの勝ちパターンといえるでしょう。

■ 会社概要

hotice株式会社

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル(新館)4階

代表取締役:趙 無極(Mukyoku Cho)

設立:2021年9月1日

事業内容:SNS運用支援/インフルエンサー施策/動画制作/デジタル広告/コンサルティング

公式サイト(日本語):https://hotice.jp

公式サイト(英語):https://hoticeglobal.com

日本のインフルエンサーマーケティングについて(英語):https://hoticeglobal.com/blog/marketing/influencer-marketing-japan/

調査協力:合同会社RASA JAPAN

所在地:〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-27-1 G-201

代表取締役:喜多 克(Masaru Kita)

設立:2019年2月21日

事業内容:マーケティングオペレーション構築支援/BPOサービス/デジタル戦略支援

公式サイト:https://rasa-jp.co.jp/

■ お問い合わせ

hotice株式会社

メール:contact@hotice.jp

お問い合わせフォーム:https://hotice.jp/contact

英語窓口:https://hoticeglobal.com/contact/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像