中小企業の賃上げ率「6%以上」は9.1% 2025年度の「賃上げ」は企業の85%が予定

2025年2月「賃上げ」に関するアンケート調査

2025年度に賃上げを予定する企業は85.2%だった。東京商工リサーチ(TSR)が「賃上げ」に関する企業アンケート調査を開始した2016年度以降の最高を更新する見込みだ。ただ、全体で「5%以上」の賃上げを見込む企業は36.4%、中小企業で「6%以上」の賃上げを見込む企業は9.1%にとどまることがわかった。

日本労働組合総連合会(連合)は、2025年の春闘方針で賃上げ率を、全体「5%以上」、中小企業「6%以上」と掲げているが、中小企業が6%を達成するにはかなりハードルが高いようだ。

2025年度に賃上げを「実施する」企業へ毎年の賃上げを持続できそうか聞いたところ、持続的な賃上げの見通しが立っていない企業は34.6%だった。このうち、「毎年実施するのは難しい」企業が5.3%あり、診療報酬が定められている医療業(19.0%)などで高さが目立った。

賃上げを「実施しない」理由は、原材料価格などの高騰を挙げた企業が49.5%で最大だった。

賃上げを「実施しない」企業では、「価格転嫁できていない」企業が36.4%で、「実施する」企業の17.3%を19.1ポイント上回った。価格転嫁が賃上げ実施率向上のカギになっている。

厚生労働省が発表した2024年の実質賃金(速報値)は前年比▲0.2%とマイナス幅が縮まり、物価上昇に賃上げが追いつくまであと一歩となった。連合は、実質賃金を上昇させ、個人消費の低迷に歯止めをかけるため、高い賃上げ目標値を掲げている。だが、足元では中小・零細企業を中心に価格転嫁が進展せず、賃上げ原資の捻出に疲弊する企業も少なくない。自助努力では限界を感じる企業もあり、適切な価格転嫁に対する取引先の理解と行政の指導・管理が求められる。

※本調査は2025年2月3日~10日にインターネットによるアンケート調査を実施。有効回答5,467社を集計、分析した。

※賃上げの実態を把握するため、「定期昇給」、「ベースアップ」、「賞与(一時金)」、「新卒者の初任給の増額」、「再雇用者の賃金の増額」を賃上げと定義した。

※資本金1億円以上を「大企業」、1億円未満(個人企業等を含む)を「中小企業」と定義した。

Q1.来年度(2025年度)、貴社では賃上げを実施しますか?(択一回答)

「実施する」が85.2%

2025年度に賃上げを「実施する」と回答した企業は85.2%(5,278社中、4,498社)だった。

2024年度に賃上げを実施した企業の84.2%を1.0ポイント上回り、調査を開始した2016年度以降では最高を更新する見込みだ。

規模別では、「実施する」は大企業が92.8%(378社中、351社)と9割を超えたが、中小企業は84.6%(4,900社中、4,147社)にとどまり、8.2ポイントの差が開いた。

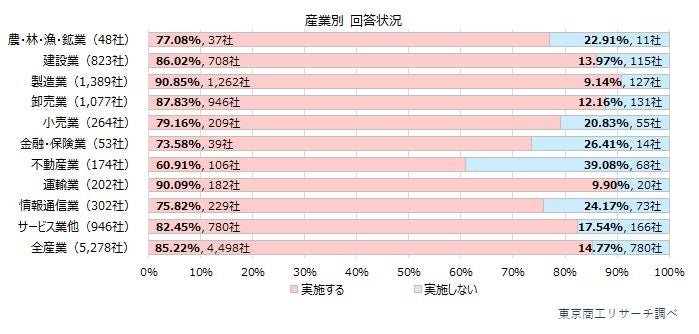

産業別 10産業中、5産業で賃上げ予定が8割超す

産業別では、「実施する」と回答した割合が最も高い産業は製造業の90.8%(1,389社中、1,262社)だった。以下、運輸業90.0%(202社中、182社)、卸売業87.8%(1,077社中、946社)、建設業86.0%(823社中、708社)、サービス業他82.4%(946社中、780社)と続く。

10産業中、「実施する」が8割を超えたのは5産業(前回7産業)。2024年8月調査(確定分)から農・林・漁・鉱業、小売業、金融・保険業の3産業が8割未満に低下した。サービス業他は8割未満から8割以上に上昇した。

一方、「実施する」の回答率が最も低かったのは、不動産業の60.9%(174社中、106社)で、唯一、7割を下回った。業績変動が小さく、社員数も少ない賃貸・管理業者などは賃上げをしない意向の企業が多いとみられる。

以下、金融・保険業73.5%(53社中、39社)、情報通信業75.8%(302社中、229社)の順で実施予定率が低かった。

Q2.来年度(2025年度)賃上げを「実施する」と回答した方に伺います。向こう5年先まで見通した場合、貴社は毎年の賃上げを実施できそうですか?(単一回答)

「毎年実施できるか不透明」の構成比が最大の29.3%

2025年度の賃上げを「実施する」見込みの企業へ、今後も毎年賃上げを実施できそうか見通しを聞いた。

構成比の最大は、「毎年実施できるか不透明」で29.3%(4,292社中、1,258社)だった。次いで、「おそらく(60%程度)毎年実施できる」が28.8%(1,237社)で続く。

「必ず毎年実施できる」「高い確率で毎年実施できる」「おそらく毎年実施できる」の3つを合わせた今後賃上げを継続する意向の企業は65.3%(2,806社)だった。

一方、「毎年実施するのは難しい」と回答した企業は5.3%(228社)だった。

【産業・業種別】

産業別で毎年の賃上げを継続する見込みの企業は、構成比の最大が情報通信業の68.3%。以下、卸売業67.8%、不動産業67.3%が続く。

一方、農・林・漁・鉱業(54.2%)、小売業(57.5%)の2産業は6割を下回った。

産業を細分化した業種別(回答母数10以上)で、継続実施見込みの構成比が最大だったのは「機械等修理業」93.3%。以下、「家具・装備品製造業」83.3%、「窯業・土石製品製造業」76.5%が続く。

継続実施が難しい業種では、「医療業」と「非鉄金属製造業」が19.0%で最大。特に「医療業」は2025年度の賃上げを「実施しない」も28.1%で8位と高い。診療報酬は公定価格のため、他業種に比べ売上高の拡大が難しい。売上不振に陥っている医療機関では物価や水道・光熱費などの高騰を吸収できず、賃上げに二の足を踏む企業がみられる。

Q3.来年度(2025年度)賃上げを「実施する」と回答した方に伺います。賃上げする理由は何ですか?(複数回答)

賃上げ実施理由は「従業員の離職防止」が78.0%でトップ

2025年度の賃上げを「実施する」と回答した企業へ賃上げする理由を聞いた。4,303社から回答を得た。

構成比の最高は、「従業員の離職防止」の78.0%(3,359社)だった。10産業のうち、建設業、製造業、小売業、金融・保険業、運輸業、情報通信業、サービス業他の7産業で構成比が最高となった。なかでも、「2024年問題」などでドライバー不足が深刻な運輸業は87.2%(173社中、151社)と突出した。

次いで、「物価高への対応」が71.7%(3,087社)、「新規採用を円滑にするため」が50.1%(2,159社)で続く。「業績向上分の還元」は33.3%(1,435社)、「業績見通しの好転」は7.6%(328社)にとどまり、業績アップ・改善による賃上げより、人手不足などの経営課題に対応するために賃上げする企業が多いようだ。

「新規採用を円滑にするため」は大企業が72.1%(337社中、243社)で、中小企業の48.3%(3,966社中、1,916社)を23.8ポイント上回った。新卒を重視する傾向が強い大企業に対し、経験を積んだ中途採用が中心の企業も多い中小企業で、採用姿勢の差が回答率に表れた。

Q4.来年度(2025年度)賃上げを「実施しない」と回答した方に伺います。理由は何ですか?(複数回答)

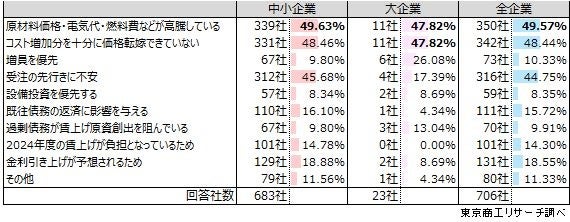

「原材料価格・電気代・燃料費などが高騰している」が49.5%でトップ

2025年度賃上げを「実施しない」と回答した企業へ理由を聞いた。706社から回答を得た。

構成比の最高は、「原材料価格・電気代・燃料費などが高騰している」の49.5%(350社)だった。10産業のうち、建設業、卸売業、小売業、金融・保険業、運輸業の5産業で構成比が最高となった。

僅差で「コスト増加分を十分に価格転嫁できていない」が48.4%(342社)で続き、コスト高騰と価格転嫁の難しさを賃上げが実施できない理由に挙げる企業が多かった。

「受注の先行きに不安」は、中小企業が45.6%(683社中、312社)で、大企業の17.3%(23社中、4社)を28.3ポイント上回った。中小企業は業績向上の見通しが立たず、人材への投資に着手できない企業が多い。

一方、「増員を優先」は、大企業が26.0%(6社)で、中小企業の9.8%(67社)を16.2ポイント上回った。大企業は、人員補充を行うことで賃上げ原資が足りなくなるケースがみられるようだ。

賃上げ実施状況別価格転嫁割合 価格転嫁の進行度で賃上げ実施率に格差

賃上げ実施状況別に、コスト高騰分の価格転嫁割合を聞いた。2,787社から回答を得た。

「価格転嫁できていない」の構成比は、賃上げを「実施する」が17.3%(2,365社中、411社)に対し、「実施しない」が36.4%(422社中、154社)と、19.1ポイント上回り、明確に差がついた。

一方、価格を転嫁できた企業の転嫁割合は、「実施する」では、最多の「1割」が26.5%(629社)、次いで、「5割」が13.0%(309社)で続く。すべて価格転嫁ができた「10割」も5.4%(130社)みられた。

「実施しない」では、最多の「1割」が30.8%(130社)、次いで「2割」が8.7%(37社)、「5割」が6.6%(28社)で続く。「1割」を除き、構成比が10%を超えるレンジはなかった。

Q5.賃上げ幅をより重視している従業員の年代は次のどれですか?(単一回答)

「年齢差は設けていない」が39.0%でトップ

2025年度の賃上げを「実施する」と回答した企業に、賃上げ幅をより重視している従業員の年代を聞いた。構成比の最大は、「年齢差は設けていない」で39.0%(4,273社中、1,667社)だった。大企業が39.4%(332社中、131社)、中小企業が38.9%(3,941社中、1,536社)で、規模を問わず企業の約4割が賃上げ幅に年齢差を設けていないことがわかった。

大企業では「10代・20代」が32.2%(107社)で続き、新卒社員や成長中の若手社員の賃上げを重視していることがわかる。中小企業は16.0%(634社)にとどまり、大企業と16.2ポイントの差がついた。中小企業では、「30代」が27.0%(1,068社)と高く、経験を積み、戦力として実力を発揮している年代の賃上げをより重視している。

産業別では、情報通信業で、若手社員(10-30代)の賃上げ幅を重視していると回答した企業が52.0%(217社中、113社)と半数を超えた。一方、ドライバーの高齢化が深刻化している運輸業では、若手の賃上げを重視している企業は31.3%(172社中、54社)と3割にとどまった。

Q6.貴社で実施する賃上げの内容についてすべてお答えください。(複数回答)

「ベースアップ」実施は約6割

賃上げを「実施する」と回答した企業に賃上げ内容を聞いた。4,338社から回答を得た。

最多は、「定期昇給」の75.6%(3,280社)で、以下、「ベースアップ」の59.4%(2,578社)、「賞与(一時金)の増額」の44.6%(1,936社)と続く。

規模別では、「定期昇給」は大企業87.1%(342社中、298社)に対し、中小企業は74.6%(3,996社中、2,982社)で12.5ポイント、「ベースアップ」は大企業の69.8%(239社)に対し、中小企業は58.5%(2,339社)で11.3ポイント、それぞれ大企業が上回った。

また、「新卒者の初任給の増額」は、大企業の実施率が45.3%(155社)に対し、中小企業は26.6%(1,066社)にとどまり、18.7ポイントと最大の差がついた。企業規模が大きいほど新卒採用に注力する姿勢が明確で、規模間で初任給の差が拡大する見込みだ。

ほとんどの選択肢で大企業が中小企業を上回っているが、「賞与(一時金)の増額」は唯一、中小企業が45.3%(1,811社)で、大企業の36.5%(125社)を8.8ポイント上回った。ベースアップや定期昇給など、基本給に関わる賃上げは、退職金を含めて長期の人件費増に繋がり、中小企業では賞与(一時金)や手当ての増額で賃上げに対応する傾向が強い。

産業別では、不動産業を除く9産業で「定期昇給」の構成比が最大だった。不動産業は唯一、「ベースアップ」が66.3%(101社中、67社)で構成比が最大となった。

Q7.賃上げを「実施する」と回答した方に伺います。 賃上げ率(全体)は2024年度と比較してどの程度を予定しますか?(小数点第一位まで)

「5%以上」は36.4%

Q1で「実施する」と回答した企業に賃上げ率を聞いた。2,403社から回答を得た。

レンジ別の最多は「3%以上4%未満」の28.7%(692社)。以下、「5%以上6%未満」が27.4%(659社)、「2%以上3%未満」が15.8%(381社)の順。

全体で「5%以上」と回答した企業は36.4%(875社)、中小企業で「6%以上」と回答した企業は、9.1%(2,251社中、205社)と1割に満たない。

連合は、2025年の春闘方針で全体5%、中小企業6%の賃上げ目標を掲げている。

規模間の格差是正で、2014年以来、11年ぶりに中小企業が全体目標を上回る目標を掲げているが、現状は厳しい状況だ。

Q8.「定期昇給率」は2024年度と比較してどの程度を予定しますか?(小数点第一位まで)

「2%以上3%未満」が約4割

1,939社から回答を得た。

最多レンジは「2%以上3%未満」の39.5%(767社)だった。次いで、「3%以上4%未満」が23.0%(446社)、「1%以上2%未満」が20.1%(391社)で続く。

規模別では、「2%以上3%未満」が大企業45.2%(137社中、62社)、中小企業39.1%(1,802社中、705社)で、それぞれ最大レンジだった。

中央値は、全企業と中小企業が2.5%、大企業は2.0%だった。

Q9.「ベースアップ」は2024年度と比較してどの程度を予定しますか?(小数点第一位まで)

「3%以上」は4割

1,636社から回答を得た。

最多レンジは「2%以上3%未満」の35.8%(586社)。以下、「3%以上4%未満」が22.7%(373社)、「1%以上2%未満」が18.2%(298社)と続く。

規模別でも、「2%以上3%未満」が大企業35.5%(104社中、37社)、中小企業35.8%(1,532社中、549社)で、それぞれ最多。

中央値はすべての規模で2.5%。

産業別でベースアップ率「3%以上」の構成比が最も高いのは農・林・漁・鉱業の54.5%(11社中、6社)だった。

次いで、不動産業が51.3%(37社中、19社)、情報通信業が48.1%(81社中、39社)、サービス業他が46.9%(275社中、129社)で続く。

ワーストは金融・保険業で30.7%(13社中、4社)、次いで運輸業が33.8%(68社中、23社)。

Q10.賃上げを実施するうえで必要なことは次のうちどれですか?(複数回答)

最多の「値上げ」が7割

最多は、「製品・サービス単価の値上げ」の70.5%(5,467社中、3,856社)。以下、「製品・サービスの受注拡大」の59.9%(3,275社)、「従業員教育による生産性向上」の47.9%(2,621社)と続く。

規模別では、「従業員教育による生産性向上」が大企業58.8%(420社中、247社)に対し、中小企業47.0%(5,047社中、2,374社)で11.8ポイント、「設備投資による生産性向上」が大企業35.4%(149社)に対し、中小企業24.2%(1,226社)で11.2ポイントの差がついた。同様の質問をした2024年2月と同じく、大企業ほど生産性向上で賃上げ原資の捻出を目指す傾向が強い。

一方、「税制優遇の拡充」は中小企業が19.1%(964社)で、大企業の11.1%(47社)を8.0ポイント、「補助・助成制度の拡充」は中小企業が18.2%(921社)で、大企業の10.4%(44社)を7.8ポイント上回った。中小企業は、自力では持続的な賃上げが厳しく、行政支援に頼らざるを得ないと考える企業もみられる。

2025年度に賃上げ予定の企業は85.2%で、2023年度(84.8%)以来の最高値更新が見込まれる。 ただ、「実施する」が大企業で92.8%と9割を超えたのに対し、中小企業は84.6%で8.2ポイントの差があった。2024年8月調査(11.5ポイント差)からは縮まったが、まだ格差は大きい。

賃上げ実施に必要なことは、大企業、中小企業ともに「値上げ」が7割でトップだった。中小企業は、「税制優遇、補助・助成制度の拡充」の構成比も高く、行政支援を必要とする企業も多い。一方、「人材・設備投資による生産性向上」で賃上げを目指す姿勢は、大企業より低かった。

資金的制約などで自助努力が限界に達した企業には、経営相談や支援など行政、金融機関などの寄り添った対応も必要だろう。ただ、行政の過剰な介入で支援に依存する企業が増加すると、国内全体のイノベーションが停滞する事態も招きかねない。

持続的な賃上げの実現には、立場の強い発注企業が受注企業の状況を考慮し、受注企業は競争力の高い製品・サービスの提供することで、民間レベルで相互理解に努めることも重要だろう。

また、今回の調査では、大企業を中心に、若年層の賃上げに注力する姿勢が浮き彫りになった。賃上げ原資に限りがある企業は、若年層の賃上げを重視する代償として、中高年層の賃金抑制につながる企業もある。年齢を横軸にとった賃金カーブのフラット化がさらに進むだろう。

重要な人材の離職防止のため、職種や成果に応じた報酬を増やすケースもあるだけに、中高年層の賃金格差がさらに拡大することも予想される。

価格転嫁が広がって、人材への投資機運を高めることで世代に応じた人材育成を促し、生産性向上から全体の給与アップが実現するか、今後の展開が注目される。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像