生成AIに使われない人材へ、チームで磨く探究型研修を開発

紙のプレゼンボードで育む"自分で考え抜く力" 若手・内定者向け探究型研修プログラム「PREBO for Business」

くにたちビジネスサポートセンターKuni-Biz(東京都国立市)が支援するソラノマドプロジェクト株式会社(本社:東京都国立市、代表取締役:荒牧りつ)は、プレゼンテーションボード(以下、プレゼンボード)を活用した若手・内定者向け探究型研修プログラム「PREBO for Business」(プレボ)を開発しました。

本プログラムは、パソコンなどのデジタルツールではなく、紙製のプレゼンボードという"手で触れられる媒体"に向き合い、身体的なプロセスの中で自分の考えを整理・表現する体験・実習型の研修プログラムです。

■便利さの陰で失われる"実感"―生成AI時代に問われる、使い手の能力と責任感

生成AIの急速な普及により、文書や資料作成を自動化できる時代が到来しました。一方、利便性の裏で、実感が伴わないまま"自分で作った気になってしまう"状況も広がっています。新入社員研修の現場からは「AIで資料は作れるが、自分の言葉で説明できない」「ツールに頼りすぎて、自分で考える力が弱い」といった声も聞かれるようになりました。

「PREBO for Business」は、自らの手で書き、まとめ、仕上げるプロセスを通じて、身体的な"実感"とともに自分の言葉やアイデアに責任を持つ姿勢を育み、探究的に考える力を養います。

■探究学習の知見をビジネスに応用―文科省科研費採択の教材を社会人向けに

本プレゼンボードは、文部科学省 科学研究費助成事業(科研費)* において探究学習教材として開発した指導プログラムを、ビジネスパーソン向けに発展させたものです。課題発見から情報収集・分析、他者との協働を経て、解決策を提案するまでの一連のプロセスを体験することで、変化の激しい現代社会に必要な「自ら学び、考え、行動する力」を育成します。

*科研費 基盤研究(C)課題名「学びの整理を可能にするプレゼンテーション指導教材の開発」(研究代表者: 大塩立華)

■"馬"を乗りこなす使い手であれ―手を動かし、チームで創り上げる責任感を育む

生成AIが日常的なツールとなった今、その使い手の「能力」と「責任感」が試されています。しかしながら、いつしか「生成AIがないと自信を持てない」使い手も増えているようです。生成AIは本来乗りこなす"馬"であるべきです。一方で、手綱を握るべき"使い手"が、いつの間にか馬まかせに彷徨い、目的地を見失っている様子を見かけます。時には、自分が手綱を握れていないことにすら、気づいていないこともあるようです。

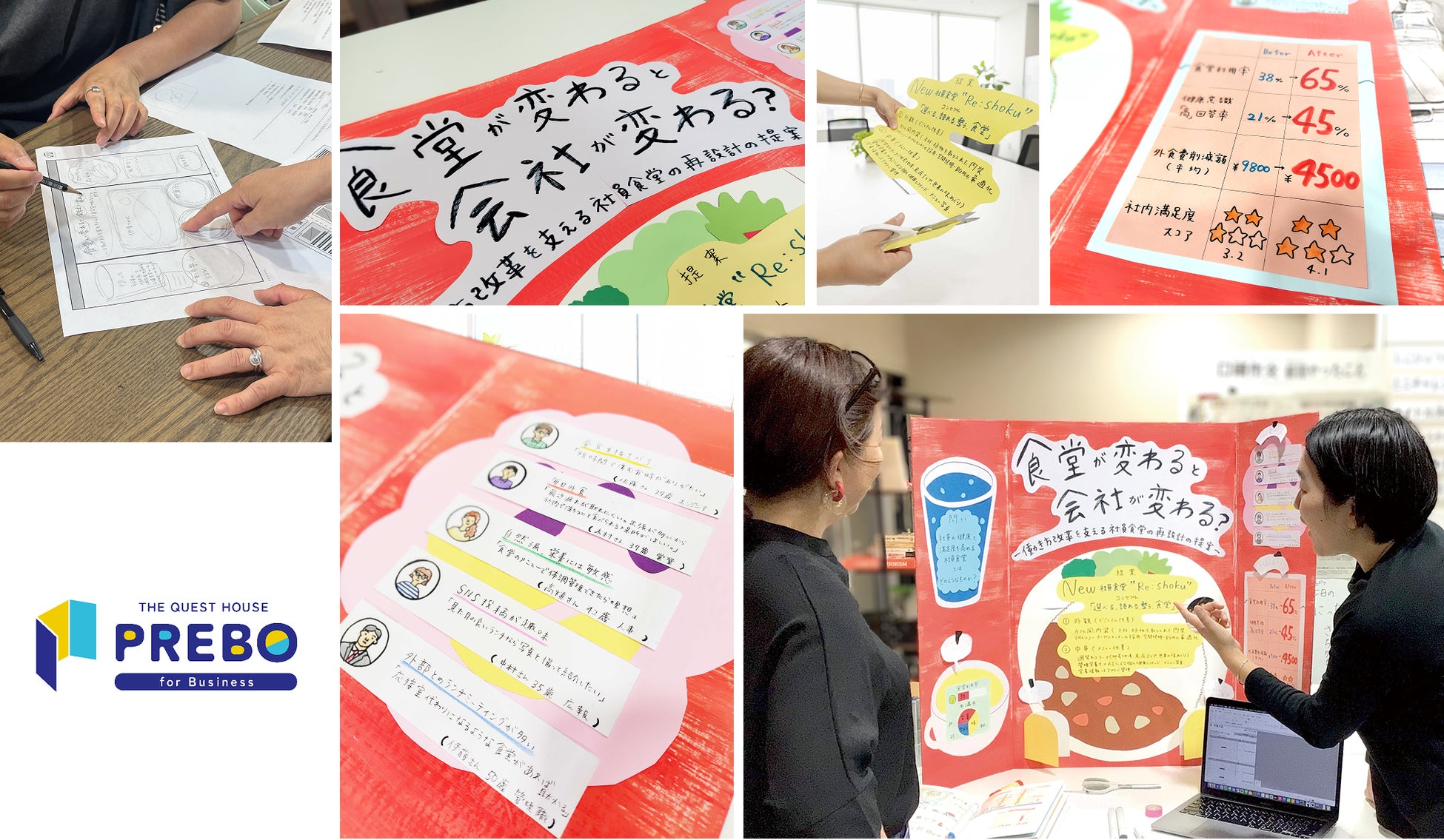

本研修では、デジタルツールに頼る前に「自分で考え・つくりあげる」という重要性に着目。研修ではチームで模擬企画案を提案する探究課題に取り組みます。提案はスライドではなく紙製のプレゼンボードでプレゼンテーションします。

プレゼンボードは、スライドとは異なり有限の空間(紙面)です。大型ポスターほどのサイズ(およそB1サイズ)の紙面に、課題・仮説・調査結果・提案を一覧配置することで、思考の全体像を俯瞰し、論理の流れを構造的に捉えます。工作によるレイアウトや装飾幅の自由度も高く、身体的・対話的にチームが協働し、提案に強みを持たせる論理性や表現を深めながらプレゼンボードを作り上げていきます。

これらの作業は全て手作業となり、AIのスライド作成機能で作り上げることはできません。自らの手で完遂させなければならない、という「責任」が伴います。PREBOはこの「実感」を伴う経験を通し、生成AI時代を生き抜くビジネスパーソンとして、責任を持ち、自らの頭で考え、チームとして共創する基盤を育みます。

■従来の研修プログラムとの違い

従来型のプレゼン研修

・スライド形式のプレゼンが中心

・個人作業で制作工程がクローズド、多様な視点が入らず思考が深まりにくい

・修正が容易なため試行錯誤が浅くなりがち

・視覚的な装飾で内容の薄さをカバーできてしまう

PREBO for Business

・思考プロセスそのものを鍛える実践力育成

・チーム協働でオープンな作業工程、リアルタイムの対話で思考を深化

・物理的制約により一つひとつの判断に責任が伴う

・有限の空間で思考の構造化と俯瞰力を養成

■プログラムの特徴

【対象】企業研修(新人〜中堅社員)、教育機関、自治体研修など

【形式】3時間x5回〜(週1回x全5回、または2日間集中型など、ご要望に応じてカスタマイズ可能) 【費用】要ご相談(お問い合わせください)

1. 思考のプロセスを可視化

・課題や問いを立て、調べ、整理し、自分の言葉でまとめる

・プレゼンボードを使い、思考や情報を一覧的に整理可能

・論理展開の弱点や情報の偏りを視覚的に把握できる

2. 身体性を伴う学びとチームビルディング

・プレゼンボードという有限な空間に向きあい、全体を俯瞰しながら思考を構造化

・自らの手を動かすことで「作った気になる」のではなく実際に「自分で作りあげた実感」を体得

・オープンな作業を通じたチーム共創により、チームビルディング力を養成

3. ビジュアルデザインによる提案力強化

・工作性・自由度の高いボードを活かし、プレゼンの魅力を引き出す自由な表現を追求

・情報の優先順位づけ、レイアウト、色使いなど、視覚的説得力を磨く

・デジタルツールでは得られない、手づくりならではの温かみと説得力を実現

■導入の流れ・研修カリキュラム例(全5回・15時間の場合)

最初のお打ち合わせから、最短2週間で実施可能

1. 担当者とオンライン相談(無料)

企業ごとの課題のヒアリングと、プレボを用いた研修の対象者やねらいを整理します。

2. 企業ごとのプログラムを作成

予算に応じた企業ごとのプログラムを作成のうえ、契約を締結します。

3. 研修の準備と日程調整

研修内容や研修日程を最終決定し、参加者への参加のご案内をします。

4. 研修会の開催

研修は、3時間*5回を基本とし、「合宿形式」「1週間集中」「週1*5週」などの方法が選択できます。

【主な流れ】

1. アイスブレイク 〜 テーマ設定、仮説構築

2. 文献調査、フィールドワーク等

3. 考察とプレゼンボード制作

4. 発表とフィードバック

5. 担当者へのフォローアップ

実施報告や、参加者アンケート等のとりまとめをしたレポートなどもまとめたフォローアップを行います※カリキュラムは企業様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。

お問い合わせ方法はこちら:PREBO for business

■利用者の声

チームのリーダーとして携わりました。自分の手で描いたり・表を作成するアナログ作業のため、主体的な作業を導きやすかった。また作業がオープンなので、誰が何をしているかをすぐに見渡すことができて、チームメイトと随時作業を見直しながら情報共有と意見交換ができ、ブラッシュアップしながら協働できた。(企画部・管理職)

その他利用者の声:PREBO for businessの利用者の声

開発者

大塩 立華(RITZ OSHIO)博士 (医学)

サイエンスコミュニケーター / グラフィックデザイナー

ソラノマドプロジェクト株式会社 代表取締役。東京薬科大学 特命准教授。名古屋大学大学院医学系研究科博士課程満期退学。

自ら考え、やり抜く人材を育成する教育デザインに取り組む。脳科学・デザイン・舞台表現を背景に「soranomadoproject」を立ち上げ、論理的思考と表現力を育成するプレゼンテーション指導を展開。科学コミュニケーター、グラフィックデザイナーとして、大学・研究機関・企業における企画・ファシリテーションを多数実施。名古屋大学大学院医学系研究科にて脳神経科学を研究。京都大学大学院情報学研究科研究員、生理学研究所 特任助教(文部科学省 脳科学研究戦略推進プログラム)、電気通信大学特任准教授を経て現職。著書に「研究アイデアのビジュアル表現術」「印象力でチャンスをつかむ!研究ポスターのデザイン術」(羊土社)。受賞歴に包括脳夏のワークショップ優秀若手賞、リカジョ育成賞奨励賞。

会社情報・お問い合わせ先

【会社名】ソラノマドプロジェクト株式会社 / https://soranomadoproject.com/

【所在地】 東京都国立市東1-1-30 駅前マンション国立501

【代表者】代表取締役 荒牧りつ

【事業内容】探究学習プログラムの企画・運営、教育コンテンツ開発、デザイン研修

【担当者】荒牧 りつ(大塩 立華)

【E-mail】prebo@thequesthouse.com

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像