【JR東海】JR東海グループ・中津川市・KESIKIが運営する地域デザインプログラム「Local Research Lab in 中津川」開始〜地域の内外から参加者を募集し、まちの未来を“共創”~

2025/7/17 Season1「価値の再読と探求」の参加者募集を開始しました!【参加者募集は8月11日(月)まで】

東海旅客鉄道株式会社(以下、JR東海)、株式会社JR東海エージェンシー(以下、JR東海エージェンシー)が運営する「conomichi」は地域との多様な関わりを持つ「関係人口」の創出に取り組んでいます。この度、中津川市、株式会社KESIKI(以下、KESIKI)とともに、かつて中山道の宿場町として栄え、リニア中央新幹線開業を控える岐阜県中津川市を舞台に、地域の内外から参加者を募集し、フィールドワークや地域活性化に向けたアイデア考案などを通して街の未来を“共創”する地域デザインプログラム「Local Research Lab in 中津川」を開始します。また、2025年8月18日から、本プログラムのSeason 1となる「価値の再読と探求」が開始することに伴い、参加者の募集を8月11日まで行いますのであわせてお知らせします。本プログラムを通して、関係人口からさらに一歩踏み込み、まちの未来を“共創”する「共創人口」の創出を目指します。

■全国で関係人口は約2,263万人。地域への主体的関与を望む声も

現在、都市と地方の共生関係強化の基盤として関係人口が重要視されており、「地方創生2.0基本構想」(2025年6月13日閣議決定)では、10年後に実人数1,000万人、延べ人数1億人の関係人口を創出することを目標として掲げています。また、「関係人口の実態把握」(2025年6月27日国土交通省発表)では、関係人口は全国で約2,263万人(2023年時点)と推計され、「地域づくりの企画に参加」や「自分のスキルを地域貢献に生かす」といった地域への主体的な関与を望む声があります。

■ プログラム開催の背景:歴史の岐路に立つ宿場町、中津川を再読する

中津川市の中心市街地は、かつて旅人たちの物語が交差した中山道の宿場町として栄えました。交通の主役が移り変わるたびに変化を受け入れてきたこのまちは、現在、リニア中央新幹線開業という新たな大きな変化を前に、再び歴史の岐路に立っています。

そのような状況の中、中津川市は2023年5月に「中心市街地まちづくりビジョン」を策定しました。「つかう」をキーワードに、既存の建物を壊して新しくするのではなく、今あるまちの資源を「あえて残し、よりよく使う」ことで、まちなかの価値を高めることを目指しています。市民参加型のワークショップ等を通して、「中心市街地まちづくりビジョン」に関わる人を増やしてきたことで、中心市街地における民間イベント数は年60件を超えるなど、市民の活動量は着実に増加してきました。

一方で、この流れを加速させるためには、地域外からの新たな視点の獲得や、地域活動の担い手の確保など、関係人口創出が課題となっています。

■まちづくりのプロセスを公開することで「関わりしろ」を創出

JR東海・JR東海エージェンシーが運営する「conomichi」は、2023年6月の事業開始から、地域との多様な関わりを持つ「関係人口」の創出に取り組んでまいりました。そして、今後は関係人口の創出からさらに一歩踏み込み、個人の持つ様々なリソース(自身のスキルや所属先のアセット等)を活用して地域共創を起こす「共創人口」の創出を目指していきます。

本プログラムでは、未来を見据える中津川市、地域と人をつなぐJR東海、そして未来の景色をデザインするKESIKIが協業し、「リサーチ」という今まであまり公開されてこなかったまちづくりのプロセスを公開することで、地域内外の人が主体的にまちづくりに関与できる「関わりしろ」を創出します。今まで当たり前にあるものとして認識されていた地域資源の価値を、地域内外の視点で丁寧に「再読」し、未来に「生かす」ことで、まちの未来を共創していくことを目指します。

■ 「Local Research Lab in 中津川」プログラム概要

本プログラムはSeason1・2の2部構成となっており、Season1では「価値の再読と探求」、Season2では「価値の具体化と構想」というテーマでリサーチを行います。本プログラムを通じて生まれたリサーチの結果や事業アイデア等は、年度内に中津川市内で展示や発表の機会を設け、次年度以降には本格的な実装の検討を進めていきます。本プログラムの詳細は下段の「『Local Research Lab in 中津川』プログラム詳細」をご参照ください。

Season1募集要項

●対象

本プログラムの趣旨に共感し、期間中の活動に主体的に参加できる方、地域というフィールドでの挑戦に惹かれる方、リサーチやコンセプトデザインの力を高めたい方、新しいキャリアの軸を見つけたい方など、好奇心と情熱を持つ仲間を広く募集します。

●募集期間

2025年7月17日(木)〜8月11日(月)

●定員

20名

●参加費

中津川・恵那エリアに居住地や活動拠点をお持ちの方:20,000円(通常) / 15,000円(早割)

上記以外の方:40,000円(通常)/ 35,000円(早割)

※早割は2025年7月27日までにお申し込みの方に適用されます。

※参加費は税込みです。プログラム参加に関わる交通費、宿泊費、その他諸経費は含みません。

※Season2の参加費は変更になる場合がございます。

●申込方法

下記の募集ページをご確認ください。

■ 各担当者からのコメント(敬称略)

大山 徹( 中津川市 リニア都市政策部 都市計画課 主査)

リニア開業を見据える中で、中津川市は新たな変化の時期を迎えています。この「Local Research Lab in中津川」は、地域の内外から多様な視点と知恵を結集し、中津川が持つ潜在的な価値を再発見し、未来へと繋ぐための重要な一歩です。参加者の皆様と共に、このまちの魅力を守り、そして新たな価値を創り出す活動ができることを心から楽しみにしています。

吉澤 克哉(東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 係長/conomichi プロデューサー)

conomichiでは、「地域資源の再読」と、地域課題を魅力に変える「関わりしろのデザイン」という独自のアプローチで、自治体や企業の地域共創プロジェクトに構想から実行まで伴走してきました。今回、「Local Research Lab in中津川」が中津川の新たな賑わいと交流を生み出すハブとなるとともに、リニア中央新幹線が開業する未来を見据え、都市と地域がつながって持続的に発展していくモデルケースとなることを目指していきます。

牛丸 維人(KESIKI ディレクター/「Local Research Lab」リサーチディレクター)

KESIKIは「やさしさがめぐる経済をデザインする」ことをミッションに掲げるカルチャーデザインファームです。「Local Research Lab in 中津川」では、中津川に眠る歴史や文化、人々の営みを深く掘り下げ、文化人類学やデザインリサーチのアプローチから新たな視点で価値を「再読」するリサーチを重視します。地域内外の人々が交わるダイナミックなリサーチを通して、持続可能な地域デザインのヒントと、未来に繋がる具体的なアイデアが生まれることを期待しています。

※写真・画像はすべてイメージ

「Local Research Lab in 中津川」プログラム詳細

JR東海グループ・中津川市・KESIKIが運営する地域デザインプログラム「Local Research Lab in 中津川」開始〜地域の内外から参加者を募集し、まちの未来を“共創”~

■ 「Local Research Lab in 中津川」プログラム詳細

本プログラムは、地域の内と外から多様な視点が混ざり合うことで生まれる化学反応を期待しており、地域の中から変化の兆しを作りたい「土の人(地域内のプレイヤー)」と、地域の外から新しい風を吹き込みたい「風の人(地域外のプレイヤー)」を募集します。

●Season 1: 価値の再読と探求(8月~9月)

中津川に眠る潜在的な価値を発見し、定義することに重点を置くリサーチのシーズンです。まちの歴史を学び、フィールドワークを行うことに加え、各分野の専門家から「ものの見方」を変えるヒントを学び、自らの視点をアップデートしていきます。

DAY1: プログラムイントロダクション/2025年8月18日(月)

参加者の顔合わせ、運営メンバーから本プログラムや中津川市の活動紹介をします。本プログラムのゴールや参加者個々人の関心に応じた活動設計を議論します。

DAY2 インスピレーショントーク①/2025年8月20日(水)

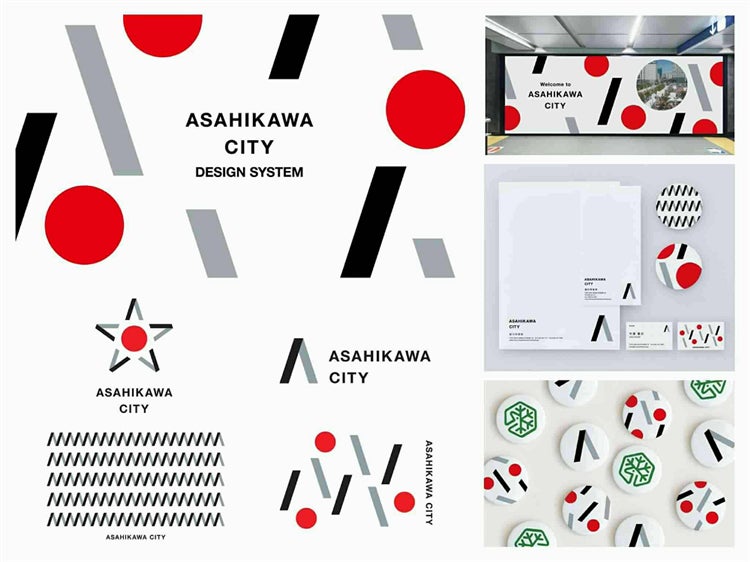

KESIKI 代表取締役CDO・旭川市最高デザイン責任者の石川俊佑氏を迎え、デザイン都市旭川におけるデザインシステム導入や地域デザインに関する様々なプロジェクトをご紹介いただきます。デザインリサーチを通した地域の価値や課題の深い理解とインサイト導出、それを起点としたコンセプト設計など、数年間にわたって伴走してきた経験をもとに語っていただきます

DAY3 インスピレーショントーク②/2025年9月3日(水)

ツバメアーキテクツ 代表取締役の山道 拓人 氏をゲストに迎え、ツバメアーキテクツが実践する「観察から設計へ」のプロセスを紐解きながら、地域の中に新しい風景や人の流れを生み出していく視点や考え方をご紹介いただきます。奈良井宿の古民家群活用プロジェクトや、下北線路街プロジェクトなど、様々な経験をもとに語っていただきます。

DAY4〜6 フィールドワーク&共創ワークショップ/2025年9月13日(土)〜15日(月)

参加者全員が中津川に集まり、3日間のフィールドワークと共創ワークショップを実施します。中津川宿エリアで活動する様々なプレイヤーをゲストに迎え、地域の価値と課題の現状、未来に向けたビジョンを共有します。参加者それぞれの視点でまちを歩き、価値の再読を目指します。最終日には、フィールドワークのインサイトや学び、個人の活動・関心を組み合わせて、中津川における今後の地域デザインの取り組みや戦略に関するコンセプト案を作り上げます。

<講師>

石川 俊祐 氏(株式会社KESIKI 代表取締役 Chief Design Officer)

日本を代表する「デザインアプローチ」実践者。企業のブランディング、組織デザイン、育成プログラムの開発から新規事業創出まで、数々のデザイン&イノベーションを主導する。ロンドン芸術大学Central St. Martins卒業後、Panasonic Design Companyでプロダクトデザイナーとしてキャリアをスタート。英PDD Innovations UK のCreative Leadを経て、IDEO Tokyoの立ち上げに従事。2018年よりBCG Digital VenturesにてHead of Designとしてデザイン組織の立ち上げ、大企業社内ベンチャー創出に注力したのち、2019年 KESIKI Inc.設立

山道 拓人 氏(ツバメアーキテクツ 代表)

1986年東京都生まれ。建築家、ツバメアーキテクツ代表取締役。法政大学デザイン工学部建築学科准教授。2011年東京工業大学(現東京科学大学)大学院理工学研究科建築学専攻修士課程修了。2011~18年同大学博士課程単位取得満期退学。2012年ELEMENTAL(チリ)。2013年〜ツバメアーキテクツ設立。

●Season 2: 価値の具体化と構想(10月~1月)

Season 1で発見した価値を、未来に「生かす」ためのプロジェクトコンセプトへと昇華させるデザインのシーズンです。第一線で活躍するクリエイターからアイデアを形にするための思考法を学び、机上の空論ではない、実現可能性のあるアイデアを育てます。生まれたアイデアは、年度内に中津川市内で展示や発表の機会を設け、次年度以降には本格的な実装の検討を進めていきます。

※Season 2の詳細は、決定次第募集ページ等でお知らせいたします。

■「Local Research Lab in 中津川」ロゴについて

本プログラムのロゴは、「Local Research Lab in 中津川」の活動のあり方を視覚的に表現したものです。配色には、中津川の自然や歴史をイメージさせる落ち着いた藍色や青緑を使用し、地域とのつながりを意識しています。ロゴの中にあるスイッチのモチーフは、視点を切り替える装置としてのリサーチや、何気ない日常の中に潜む発見への“スイッチオン”の感覚を象徴しています。また、あえてガイドライン (トンボ)を残すことで、未完成であり、変化し続ける本プログラムの姿勢を表現しています。固定された形ではなく、余白のある柔らかなあり方を大切にしています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像