AI生成コンテンツとインフルエンサー施策は日本市場で通用するのか?

SNS購買行動から読み解く最新トレンドと戦略的示唆

hotice株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:趙 無極、以下 hotice)は、日本のSNSユーザー149名を対象に「AI生成コンテンツ(AIGC)とインフルエンサーマーケティングの日本市場における受容・購買影響・媒体特性」に関する調査を実施しました。

日本のSNSユーザー149名を対象としたアンケート(手法・期間の明記なし/プラットフォーム別分析あり)に基づき、購買誘因(インフルエンサー起因68.7%、各プラットフォームの購入経験率とジャンル別傾向)、AIGCの認知・印象(認知77.5%、透明性表記で好感28.6%など)や意思決定スピード、今後の視聴意向を定量分析。

この調査は、媒体×ジャンル適合に沿った施策設計とAIGCの透明性・量産力の活用、ポジティブ/中立層からの段階導入が購買転換とROI向上に有効であることを明らかにしています。

https://hoticeglobal.com/blog/trends/ai-content-influencer-marketing-japan-survery/

■ 調査概要

調査主体:hotice株式会社

調査協力:合同会社RASA JAPAN

調査手法:インターネット調査

調査時期:2025年8月

調査対象:日本国内在住のインフルエンサーの投稿を見るSNSユーザー

有効回答数:149名

■ 調査背景と目的

本調査は、日本のSNSユーザーにおけるAIGCとインフルエンサー投稿の受容実態を、プラットフォーム特性と商材ジャンルの文脈で可視化し、「信頼されやすい見せ方」と「実際に行動につながったコンテンツの特徴」を明らかにすることを目的としています。

これにより、ブランドやマーケター—とりわけ日本市場への適応が求められる海外ブランド—が、誰に・どこで・どのフォーマットで・どの程度の透明性で発信すべきかを設計・検証するための判断材料を提供し、SNS広告・PR施策の改善とROI最適化につなげることを意図します。

■ 主な調査結果

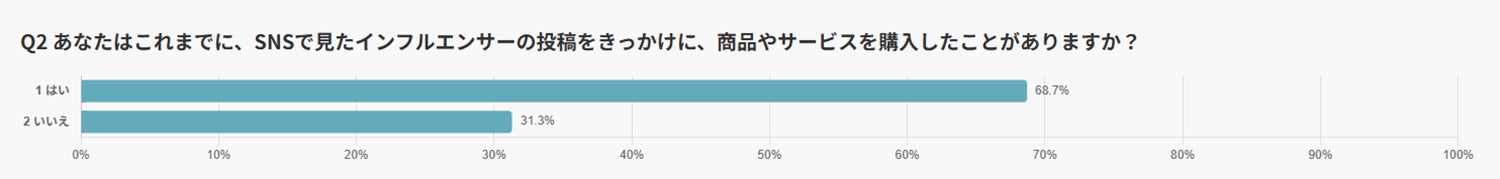

インフルエンサー施策は実際に「買わせている」のか?

SNSユーザー149名を対象とした本調査では、68.7%が「インフルエンサーの投稿をきっかけに商品やサービスを購入したことがある」と回答しました。

これは、単なる「憧れ」や「参考情報」としての存在ではなく、実際に購買行動へと結びついていることを意味します。

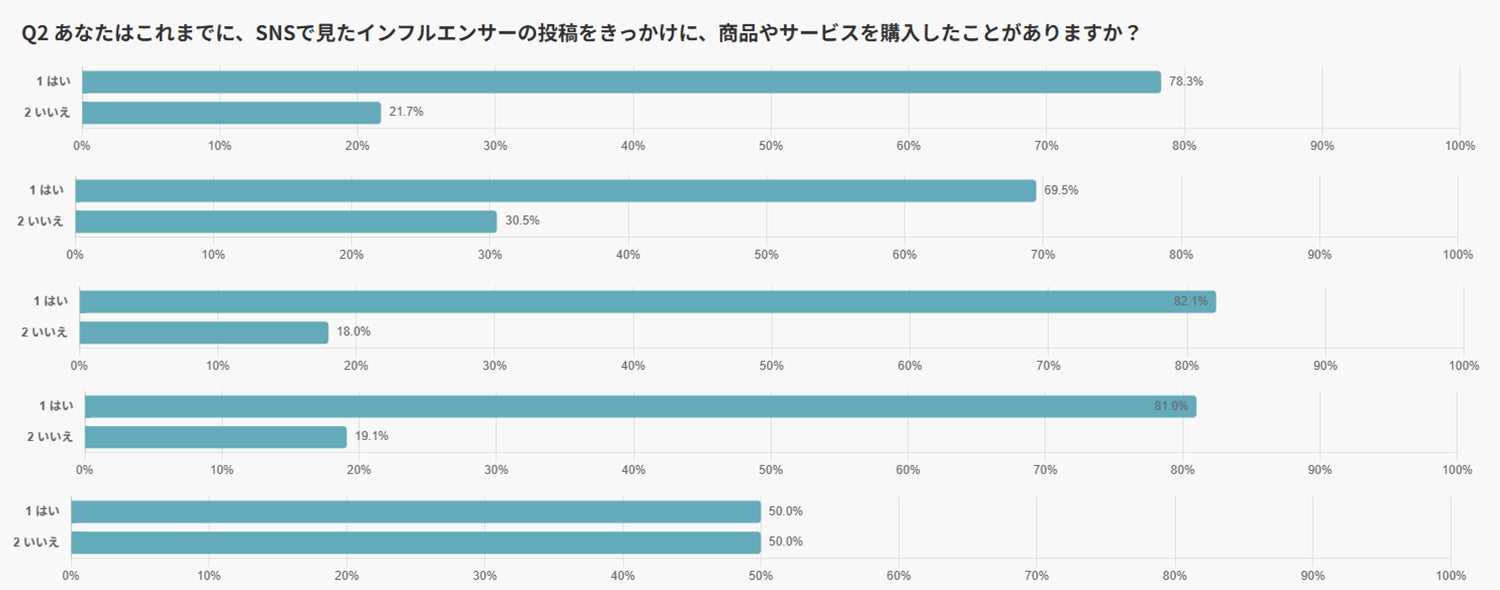

特にTikTok(82.1%)、X(81.0%)、Instagram(78.3%)の3プラットフォームでは、購買経験率が8割前後という高い水準を記録。

インフルエンサー施策が、確かなコンバージョン効果をもたらすチャネルであることが裏付けられました。

これらの結果は、SNS上の影響力が「認知」や「共感」だけでなく、実際の消費行動にまで波及していることを明確に示しています。

また、プラットフォームごとに傾向が異なる点も注目すべきポイントです。

たとえば、TikTokは短尺動画でのダイナミックな訴求が得意で、瞬発的な購買喚起に向いている一方、Instagramは世界観や美しさを重視した“検討喚起型”の施策に適しています。

こうしたチャネルごとの購買誘導力を理解することで、マーケティング施策のROI(費用対効果)を最適化するヒントが得られるはずです。

ただインフルエンサーを起用するだけでなく、「誰を、どこで、どのように活用するか」が成果の決定打になるのです。

インフルエンサー経由で売れやすいジャンルはどこか

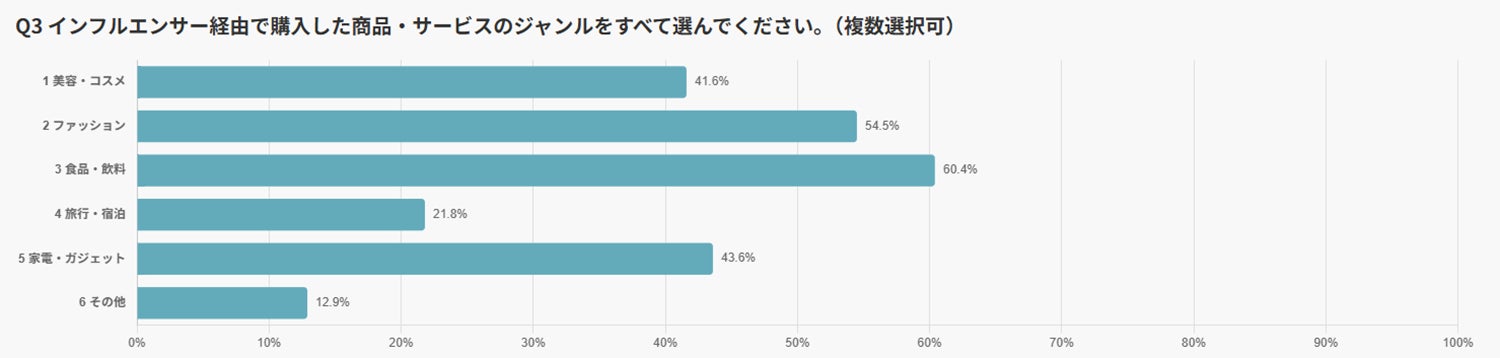

SNSをきっかけに商品・サービスを購入した経験があるユーザーに対し、そのジャンルを尋ねた結果、いくつかの分野で特に高い数値が見られました。

本章では、商品ジャンルごとの傾向とプラットフォーム別の相性について詳しく見ていきます。

購入ジャンル1位は「食品・飲料」、次いでファッション、家電、コスメ

全体で最も多かった購買ジャンルは、「食品・飲料」(60.4%)でした。

続いて「ファッション」(54.5%)、「家電・ガジェット」(43.6%)、「美容・コスメ」(41.6%)が上位に並びます。

これらの商材は、いずれも視覚的な訴求力が強く、SNS上での紹介と相性が良いと考えられます。

食品は短期的な購買に結びつきやすく、価格帯も手頃なため、気軽に試しやすい点が強みです。

ファッションやコスメ、家電といったカテゴリは、使用イメージやビジュアル表現が重要視されるため、インフルエンサーが実際に使って紹介することで、信頼性と購買意欲を高めやすい傾向があります。

特定ジャンルに強みを持つブランドにとっては、こうした受容度の違いを把握することが、SNS施策の成果を左右する起点となります。

消費者がどのジャンルでSNSを購買判断の材料としているかを知ることが、戦略の出発点です。

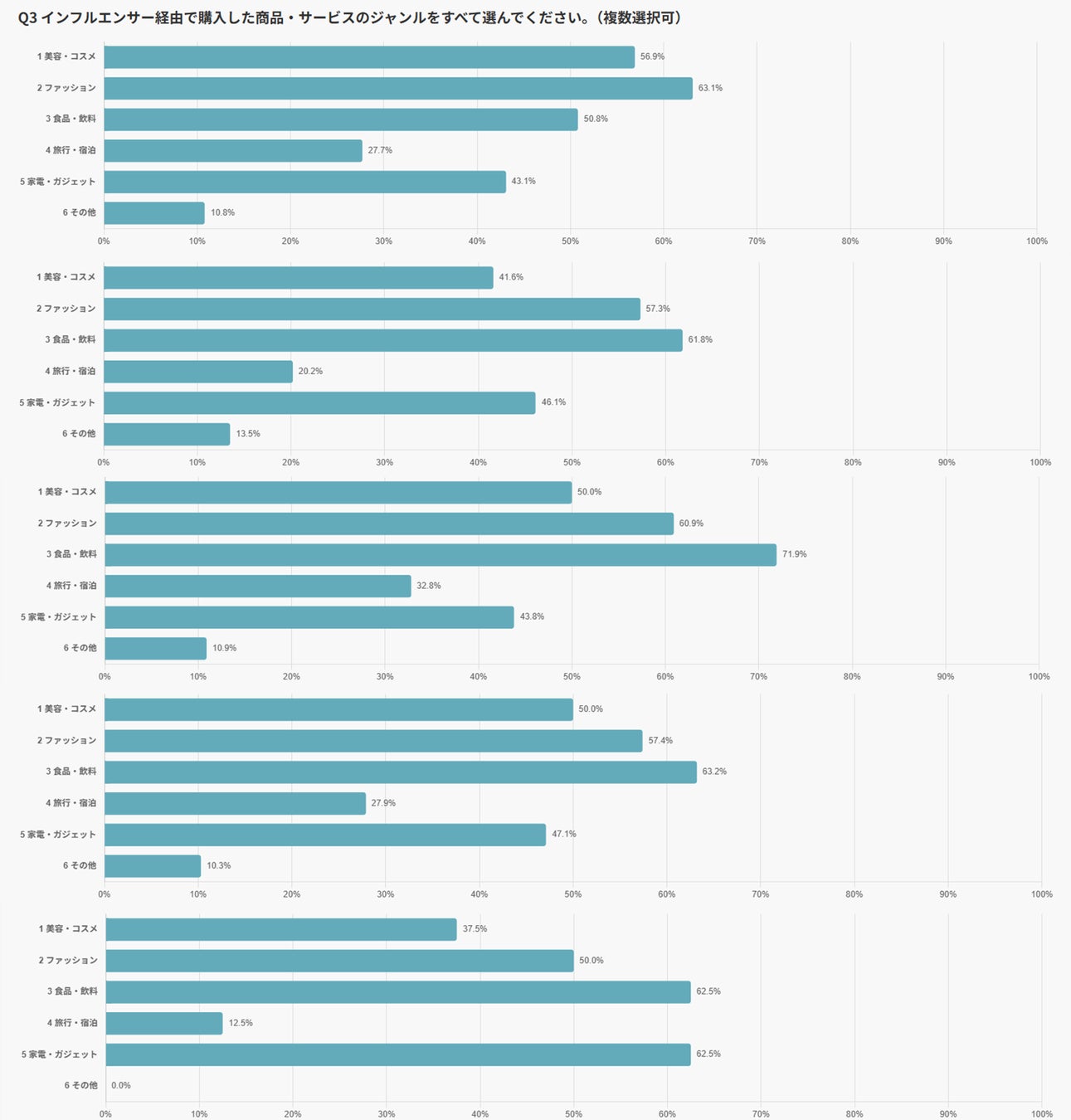

プラットフォーム別ではTikTokとInstagramがジャンル適性を発揮

ジャンルごとの購買傾向をプラットフォーム別に見ると、それぞれのチャネル特性がより鮮明になります。

たとえばTikTokでは「食品・飲料」(71.9%)と「ファッション」(60.9%)が特に高い水準を示しました。

これは、動画を通じて商品の使用シーンや特徴が直感的に伝わるTikTokならではの特性が、購買意欲を後押ししていると見られます。

一方で、Instagramでは「ファッション」(63.1%)と「美容・コスメ」(56.9%)の購買率が高く、ビジュアルの美しさや世界観づくりに強みを持つ媒体としての役割が際立っています。

静止画中心の投稿やストーリーズといったフォーマットは、比較検討型の商材に適しています。

このように、商材の特性とプラットフォームの使われ方を照らし合わせて施策を設計することで、より高い成果が期待できます。

単に人気のチャネルを使うのではなく、「何を」「誰に」「どこで」伝えるかを戦略的に組み立てる視点が求められます。

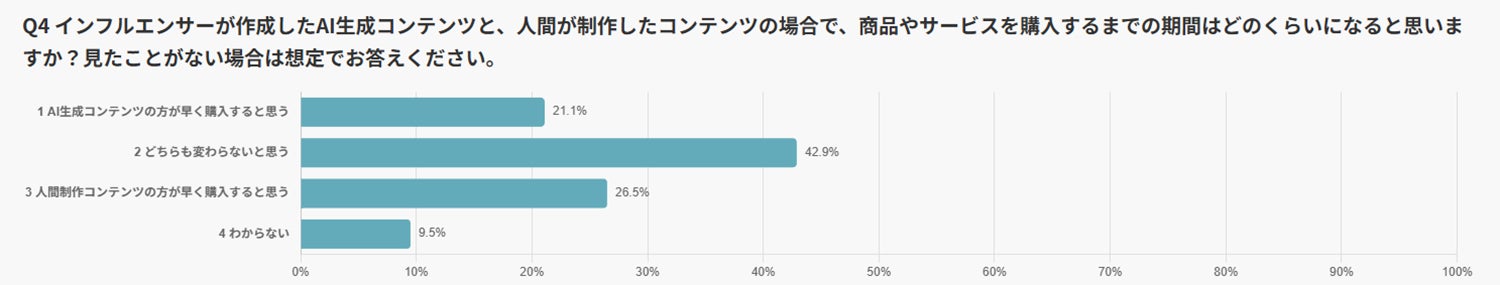

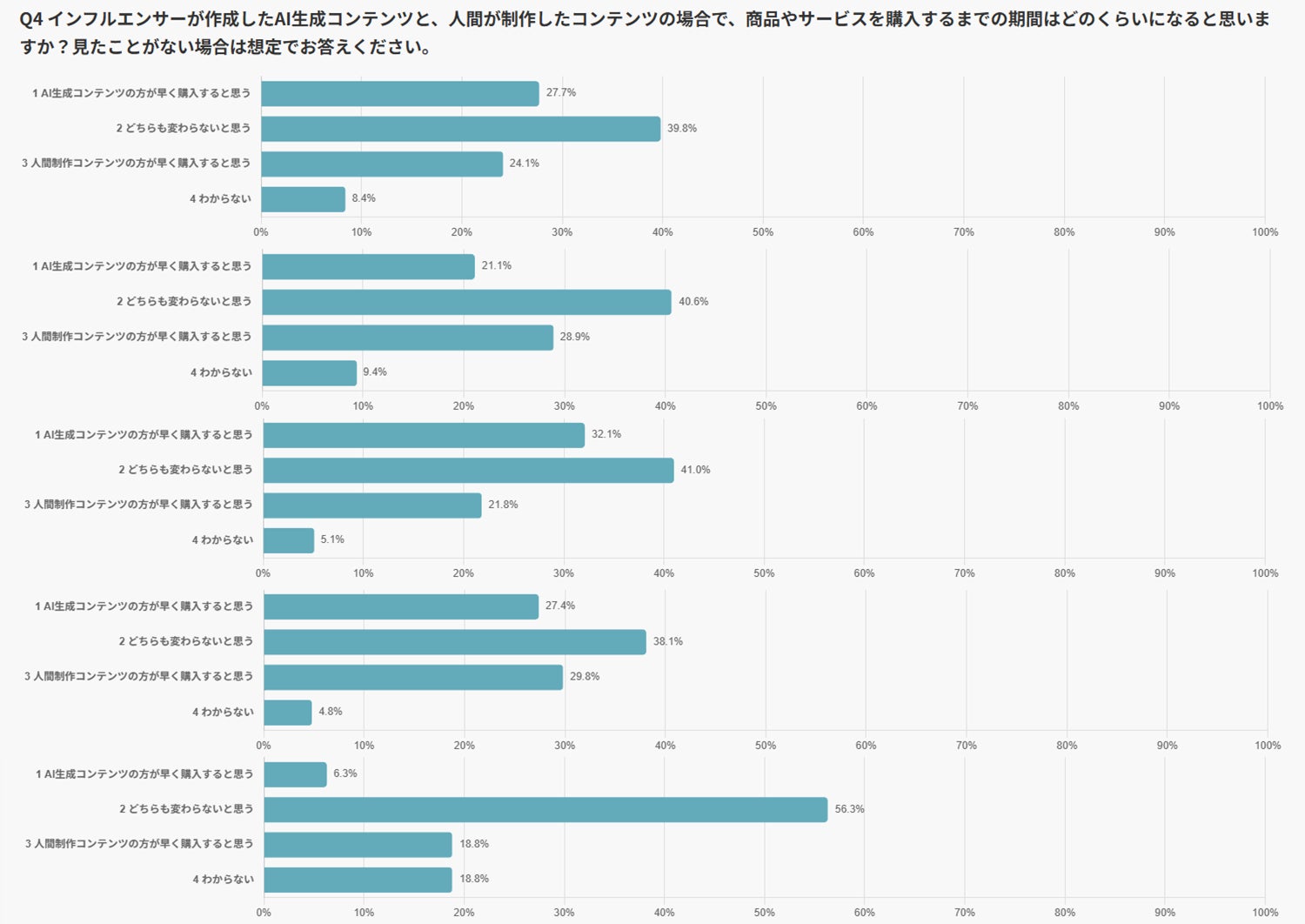

AI生成コンテンツは購買意思決定に影響を与えているか?

AI生成コンテンツ(AIGC)と人間制作コンテンツとでは、購買行動にどのような違いが現れるのでしょうか。

本調査では、「どちらのほうが商品やサービスを早く購入したくなるか」という観点から、意思決定スピードに対する印象を比較しました。

その結果、最も多かった回答は「どちらも変わらないと思う」(42.9%)でした。

次いで「人間制作コンテンツの方が早く購入すると思う」(26.5%)、「AI生成コンテンツの方が早く購入すると思う」(21.1%)が続いています。

多くのユーザーにとっては、制作者がAIか人間かよりも、コンテンツの内容やその接触タイミングのほうが購買判断に影響するというのが実態です。

ただし、プラットフォーム別に見ると傾向に差が表れました。

TikTokユーザーの32.1%は「AI生成の方が早く購入すると思う」と回答しており、他媒体よりもAIGCに対して積極的な印象を抱いていることが分かります。

短尺動画に慣れたTikTokユーザーは、テンポの良い視覚情報への反応速度が高く、AIによる表現にも心理的抵抗が少ないと推察されます。

特筆すべきは、AIが持つ「圧倒的な量産力」がもたらす没入的な情報接触です。

AIは短時間で多数のビジュアルを生成できるため、ユーザーは似た世界観や構図に連続して接触し、「いつの間にか記憶に残っている」「気がついたら欲しくなっていた」といった“じわじわ型”の購買喚起が起こりやすくなるという特徴があります。

これは人間制作では時間的・コスト的に難しいアプローチであり、AIならではの設計的優位性といえるでしょう。

こうした違いを踏まえると、AIGCの効果は「AIか人か」という二元論では測れません。

むしろ、誰に・どのタイミングで・どのフォーマットで届けるかといった、文脈に応じた設計が成果を左右します。

「AIは信頼されにくい」という先入観に縛られず、コンテンツの量・分布・体験導線に注目した活用法を検討しましょう。

日本の消費者はAIGCにどのような感情を持っているか

AI生成コンテンツ(AIGC)に対するユーザーの認知度と感情的な印象を明らかにすることは、施策設計上のリスクマネジメントに直結します。

ここでは、日本のSNSユーザーがAIGCに対してどのような「温度感」を持っているのかを探ります。

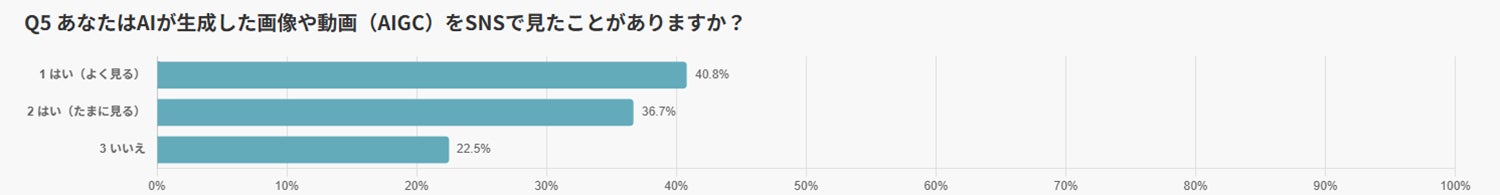

SNSユーザーの76.5%がAIGCを「見たことがある」と回答

AIGC(AI生成コンテンツ)の認知度については、全体の77.5%が「よく見る(40.8%)」「たまに見る(36.7%)」と回答し、多くのユーザーが何らかの形でAIGCに接触している実態が明らかになりました。

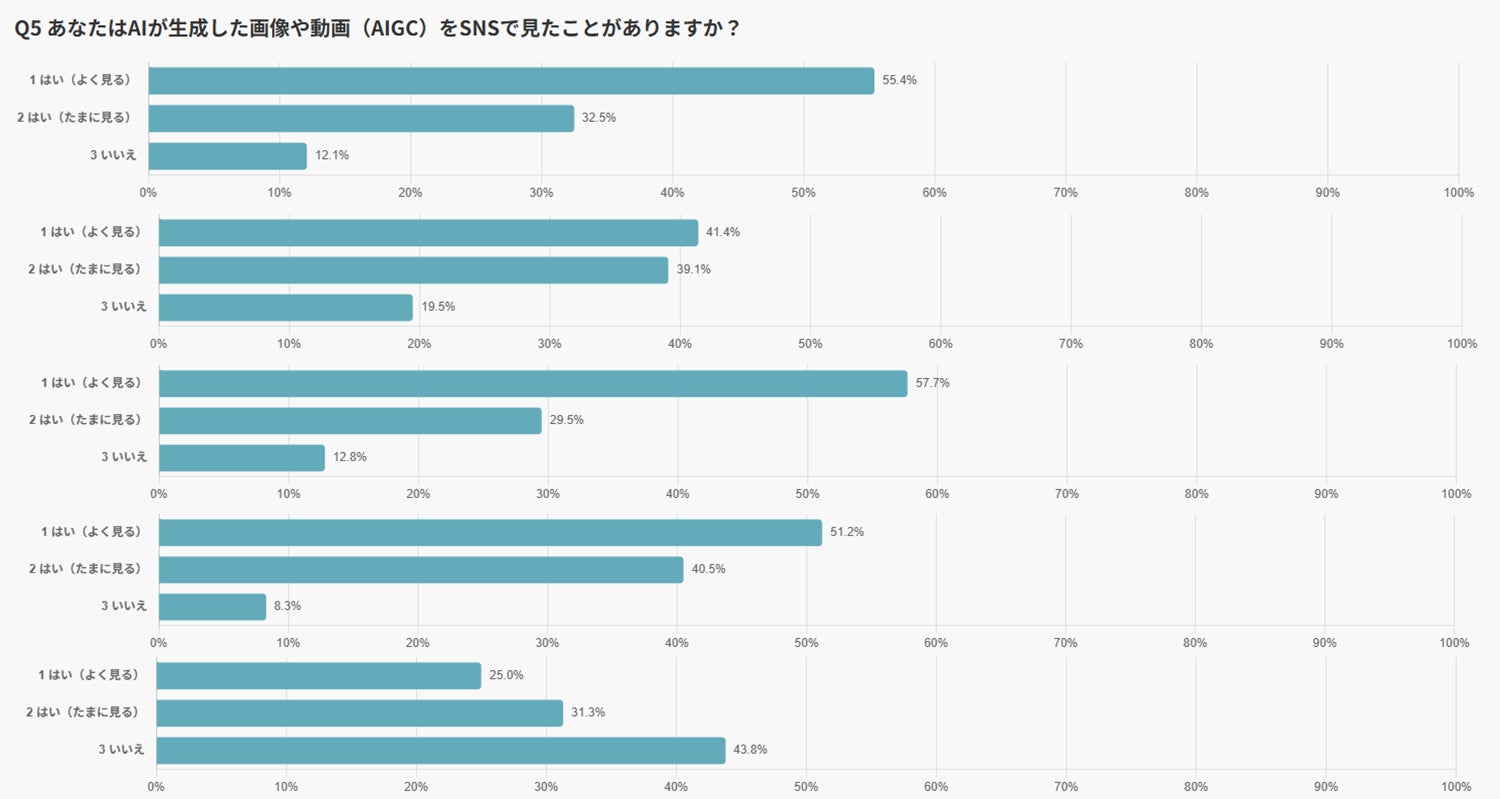

プラットフォーム別に見ると、X(91.7%)、Instagram(87.9%)、TikTok(87.2%)と、いずれも8割超のユーザーが「AIGCを見たことがある」と回答しており、主要な視覚メディア系SNSではその存在が広く浸透していることがわかります。

これらの結果から、AIGCはすでにユーザーのフィード内に「自然な情報の一部」として定着しつつあるといえます。

「AIが作ったもの」と強調されなくても、視聴体験に違和感を覚えないレベルまで完成度が高まっており、認知段階の壁はすでに越えつつあるというのが現状です。

AIGCを使うインフルエンサーに対する感情は「特に気にしない」が過半数

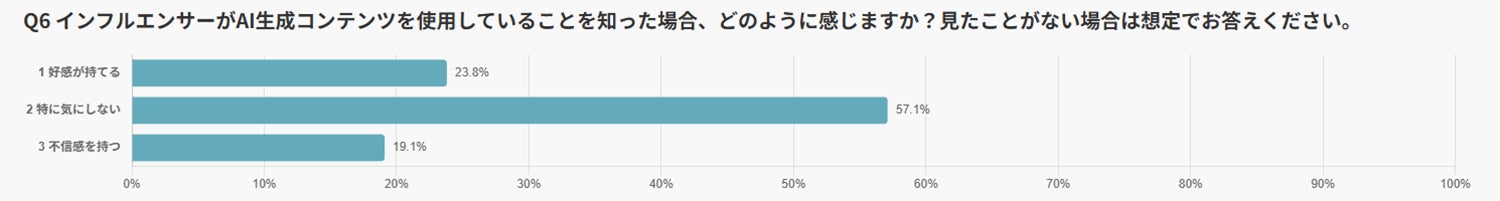

AIGCを使っているインフルエンサーへの印象については、「特に気にしない」(57.1%)が過半数を占めました。

「好感が持てる」(23.8%)という肯定的な意見も一定数存在し、対して「不信感を持つ」は19.1%にとどまっています。

この結果は、ユーザーの多くがAIを“違和感なく受け入れている”状況を示しています。

ブランドにとっては、「AI=冷たい」「AI=不自然」といった先入観にとらわれず、感情的な拒否反応が少ない領域から段階的に活用することがリスクを抑えた導入戦略となるでしょう。

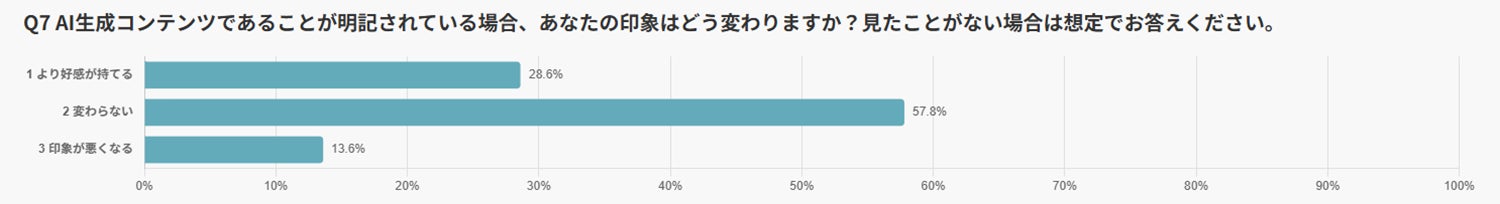

AIGCであることが明記されている場合、好印象が強まる傾向も

AIGCであることを明示した場合の印象変化については、「変わらない」(57.8%)が最も多く、次いで「より好感が持てる」(28.6%)が続きました。

「印象が悪くなる」と答えた人は13.6%にとどまり、透明性のある表示がネガティブに働くケースは限定的であることが分かります。

AIを活用するブランドは、「あえて明示しない」ことで不信感を避けるよりも、積極的に透明性を示すことで信頼を高める方向性を検討する余地があるといえるでしょう。

AIGCの適性ジャンルと購買意欲への影響

AI生成コンテンツが効果を発揮しやすい商材ジャンル、そしてそれが消費者の購買意欲にどのように作用しているかを確認することは、活用戦略を立てるうえで不可欠です。

ここでは、ジャンル別の受容度とAIGCが喚起する消費行動の実態を明らかにします。

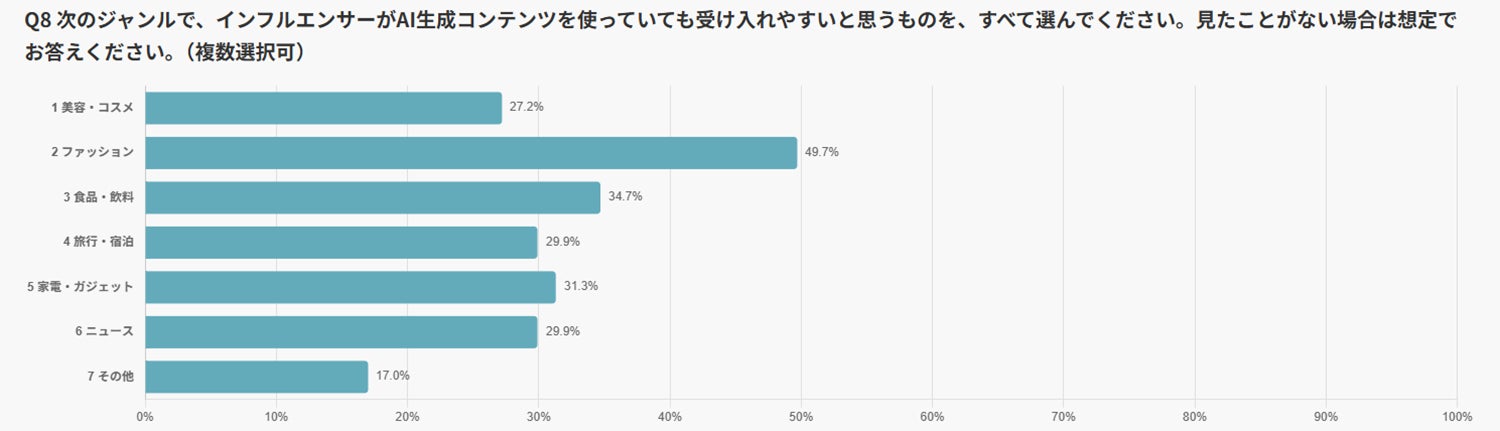

ファッションなど視覚性重視のジャンルで高い受容性

AIGCが使われていても「受け入れやすい」と感じるジャンルとして、最も多く挙げられたのは「ファッション」(49.7%)でした。

次いで「食品・飲料」(34.7%)、「家電・ガジェット」(31.3%)、「旅行・宿泊」「ニュース」(いずれも29.9%)と続きます。

これらのジャンルに共通するのは、視覚的な情報による第一印象が購買判断を左右する点です。

スタイリング提案や盛り付け例、製品の使用イメージなど、視覚に訴える情報が重要な分野では、AIGCの表現力と即応性が強みとして活かされやすい傾向にあります。

AIGCの導入を検討する際は、「消費者が期待する表現」と「AIが得意とする表現」が交差するポイントを見極めることが、リスクを抑えつつ成果を最大化するカギになります。

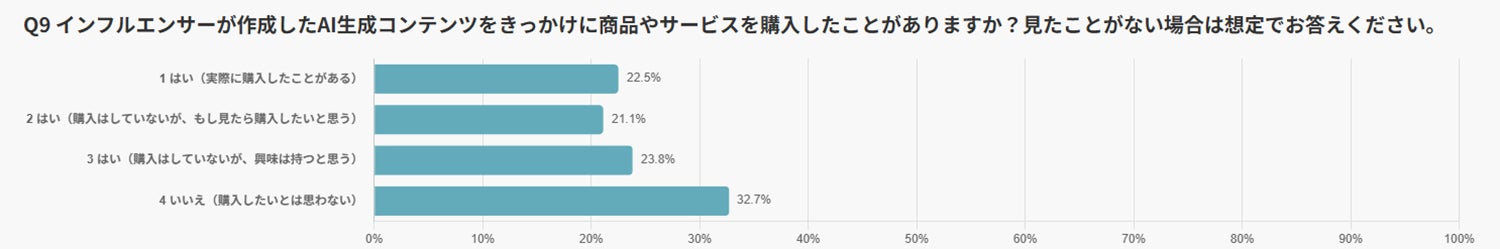

AIGCをきっかけに購買意欲を持つ層は全体の67.3%

「インフルエンサーのAIGC投稿をきっかけに購入した・興味を持った」と回答したユーザーは、全体の67.3%にのぼりました。

内訳を見ると、「実際に購入したことがある」(22.5%)、「購入はしていないが購入したいと思う」(21.1%)、「興味は持つと思う」(23.8%)と、AIGCがユーザーの感情にしっかりとアプローチしている実態が浮かび上がります。

この結果は、AIGCが「安価に制作できる代替手段」というだけでなく、消費者の“欲しい”を喚起できる実践的なマーケティング資源であることを示しています。

特に検討初期層やライト層への接点づくりにおいて、AIGCは効果的な入口になりうるといえるでしょう。

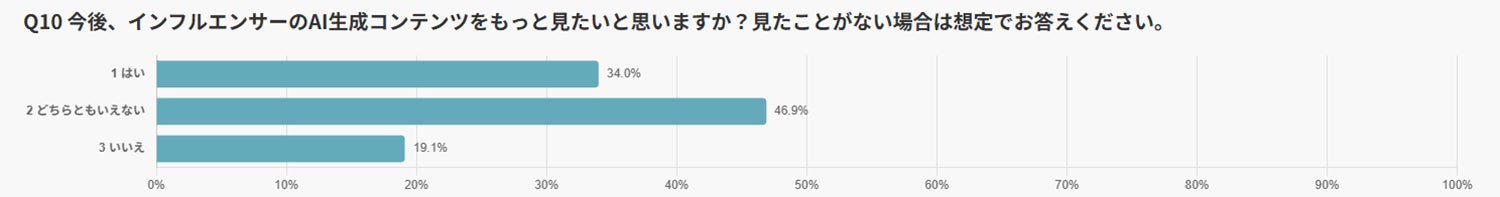

AIGCは今後、より多く見たいと感じられているか

AIGCの今後の普及可能性を見極めるうえで重要なのが、「もっと見たい」と思っているユーザーがどの程度存在しているかです。

本調査では、AI生成コンテンツに対する今後の期待値を尋ね、その受容度と市場成長のポテンシャルを測定しました。

「インフルエンサーのAIGCをもっと見たい」と答えたユーザーは全体の34.0%にのぼりました。

これは3人に1人がAIGCのさらなる露出に前向きであることを意味します。

さらに「どちらともいえない」との回答が46.9%と最多で、中立的な立場を取る層が全体の半数近くを占めています。

「見たくない」と明確に拒否したのは19.1%にとどまり、AIGCに対する強い否定感は少数派であることが分かります。

中立層が多いという結果は裏を返せば、「AIGCの質や提供体験によって、今後の態度は変化しうる」ことを示唆しています。

言い換えれば、この領域はまだ“伸びしろ”がある段階にあるということです。

まずはポジティブ層と中立層を対象としたトライアル設計やA/Bテストを通じて反応を見極め、徐々に活用領域を拡大していく戦略が効果的です。

将来の主流になる可能性を秘めたAIGCを、どのタイミングで、どの文脈で取り入れるかが、競争優位性の分かれ目となるでしょう。

■ 会社概要

hotice株式会社

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル(新館)4階

代表取締役:趙 無極(Mukyoku Cho)

設立:2021年9月1日

事業内容:SNS運用支援/インフルエンサー施策/動画制作/デジタル広告/コンサルティング

公式サイト(日本語):https://hotice.jp

公式サイト(英語):https://hoticeglobal.com

日本のインフルエンサーマーケティングについて(英語):https://hoticeglobal.com/blog/marketing/influencer-marketing-japan/

調査協力:合同会社RASA JAPAN

所在地:〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-27-1 G-201

代表取締役:喜多 克(Masaru Kita)

設立:2019年2月21日

事業内容:マーケティングオペレーション構築支援/BPOサービス/デジタル戦略支援

公式サイト:https://rasa-jp.co.jp/

■ お問い合わせ

hotice株式会社

メール:contact@hotice.jp

お問い合わせフォーム:https://hotice.jp/contact

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像