<製造業界の展示会実態調査2023> コロナ感染状況の落ち着きもあり、リアル展示会への期待値・大 オンライン展示会への出展は消極的意見が66%

■調査結果サマリー

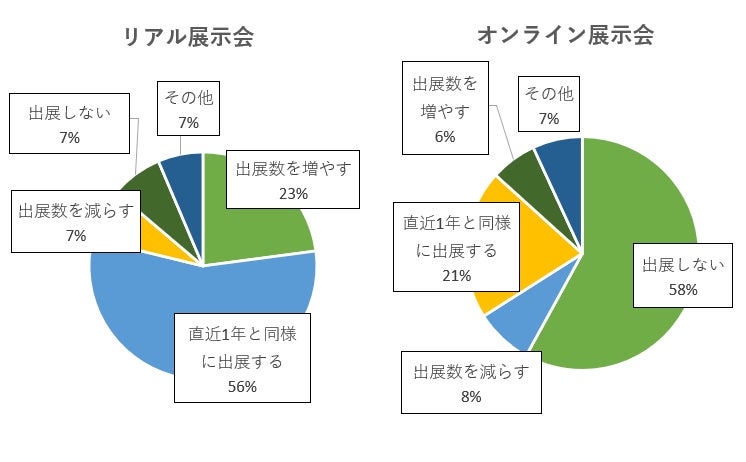

出展意向、リアル展示会「増やす・直近1年と変わらず出展」が79%、オンライン展示会「出展しない・減らす」が66%

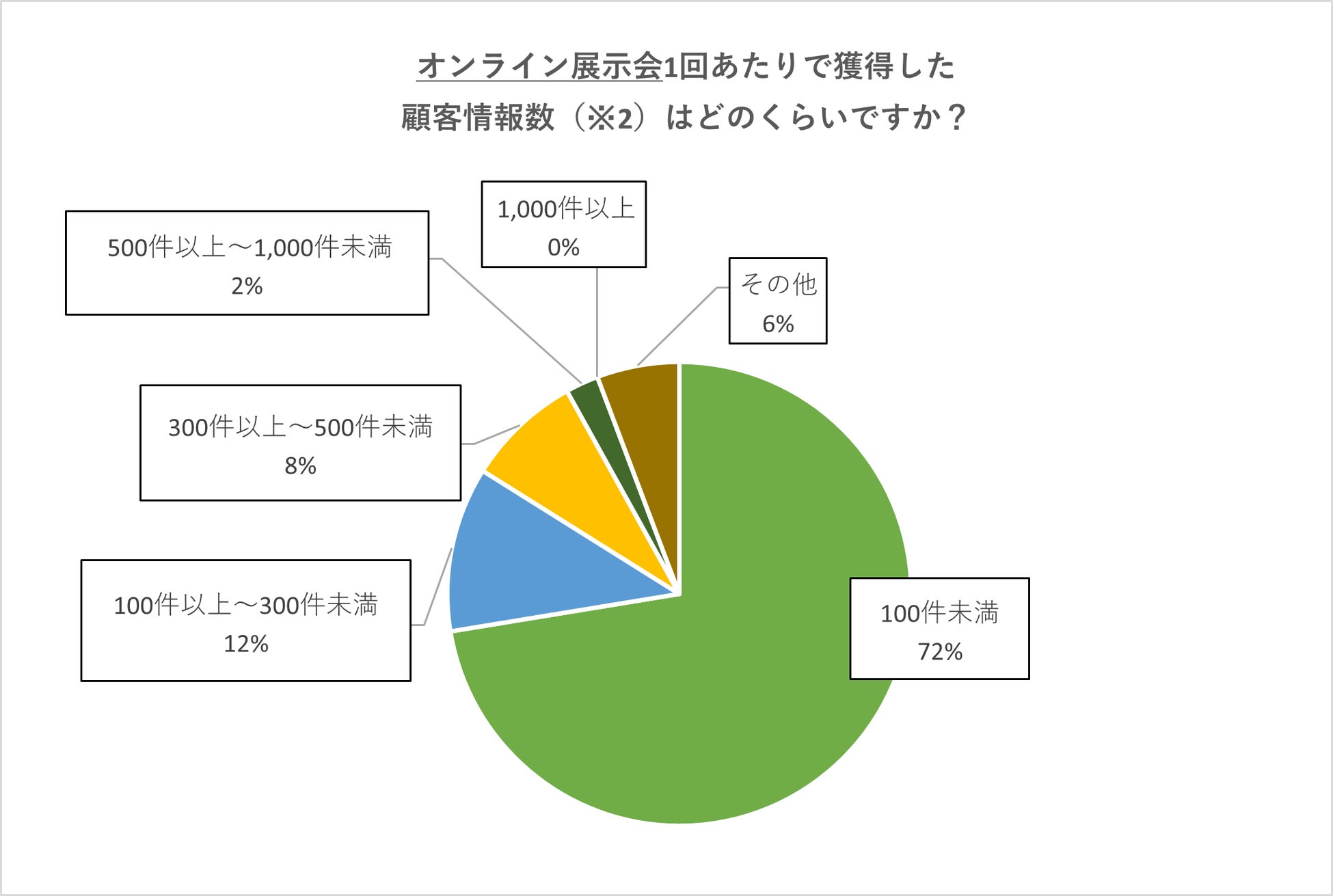

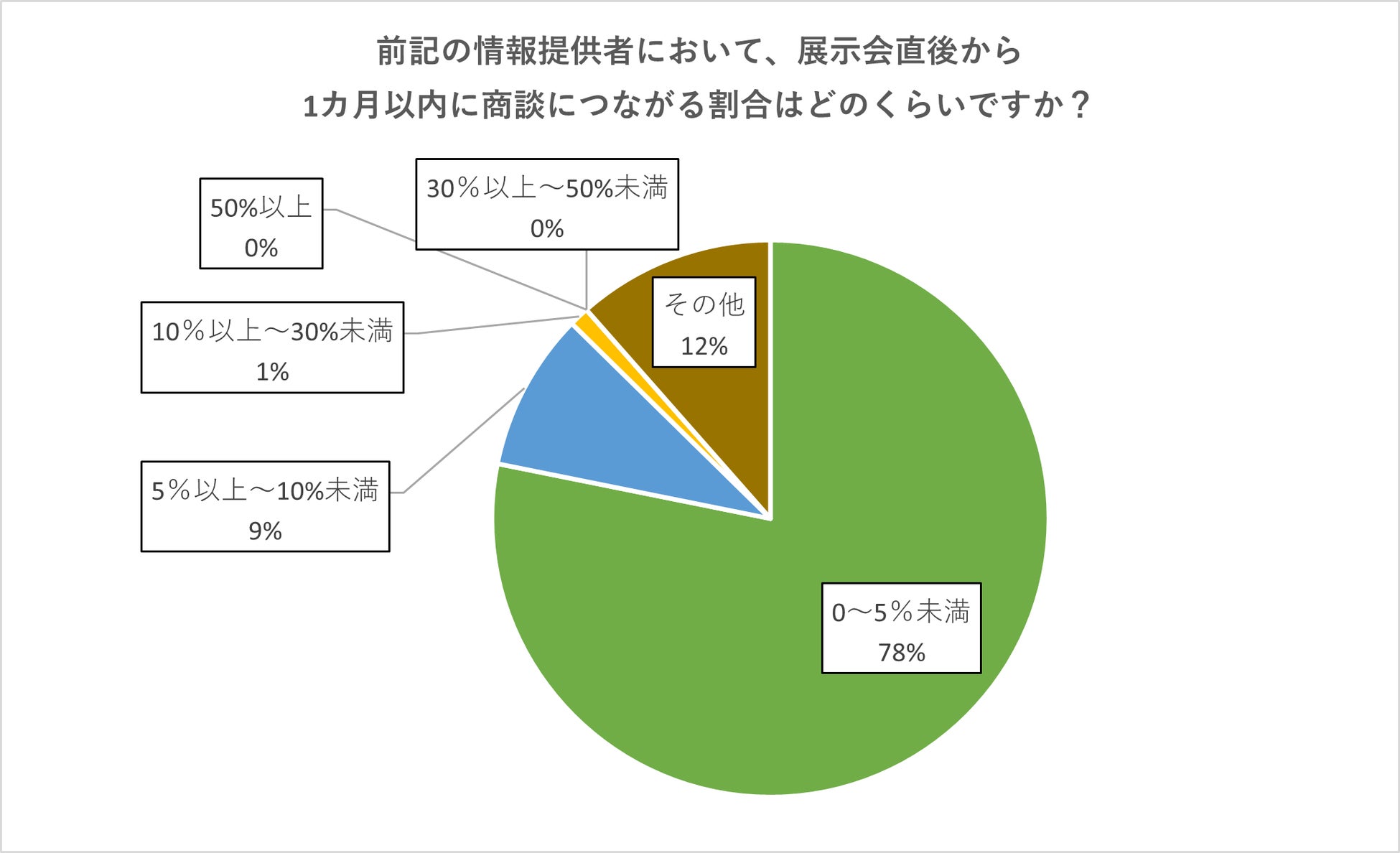

オンライン展示会、獲得した顧客情報件数「100件未満」が72%、獲得した顧客情報から商談に繋げる割合は「0~5%未満」が78%

展示会(対面・オンライン)に対する対照的な意見と今後の対面展示会への期待

■出展意向、リアル展示会「増やす・直近1年と変わらず出展」が79%、オンライン展示会「出展しない・減らす」が66%

今回の調査結果では、リアル展示会に対する今後の出展意向は「出展数を増やす」、「直近1年と変わらず出展する」との回答を合わせると、79%になりました。「出展数を減らす」、「出展しない」は14%となり、新型コロナウイルスの感染状況も落ち着き規制も緩和してきた中で、実際に製品を手に取れたり、担当者と直接商談ができたりするリアル展示会への出展に前向きな姿勢が見られます。

一方、オンライン展示会に対する今後の出展意向は、「出展しない」が58%、「出展数を減らす」が8%となり、「直近1年と変わらず出展」、「出展数を増やす」は合わせても27%に留まりました。本調査全体の傾向としてはオンライン展示会への出展に消極的な企業が多いようです。オンライン展示会は「コーポレートサイトとの差をつけられない」、「情報発信にはいいが、顧客の話を聞き取ることが難しい」などの回答が多く見られました。

<リアル展示会とオンラインの展示会に対する今後の出展意向>

■オンライン展示会、獲得した顧客情報件数「100件未満」が72%、獲得した顧客情報から商談に繋げる割合は「0~5%未満」が78%

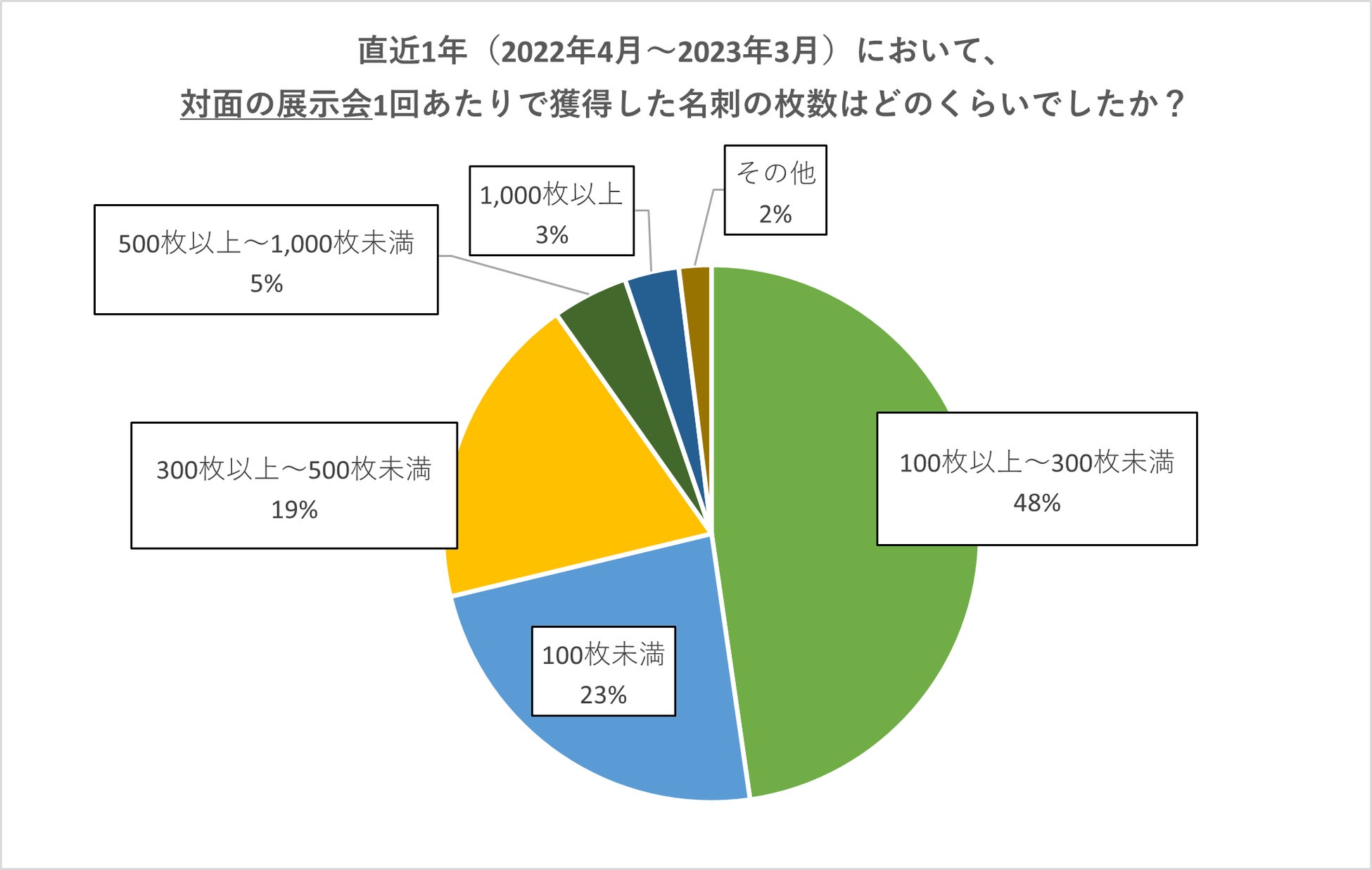

オンライン展示会に出展した企業の内、「1回あたりで獲得した顧客情報数」、「その内1ヵ月以内に商談に繋がる割合」と、リアル展示会「1回あたりでの名刺獲得数」、「名刺交換者の内1か月以内に商談に繋がる割合」の結果は下記のようになりました。

(※2:最低限、氏名とTEL・メールアドレスがセットになっており、相手への連絡が可能な状態の情報)

オンライン展示会「1回あたりで獲得した顧客情報数」は「100件未満」が最も多く、72%となりました。また、情報提供者の内、1ヵ月以内に商談に繋がる割合は「0~5%」が最も多く78%と、新規リード獲得に苦戦している様子です。

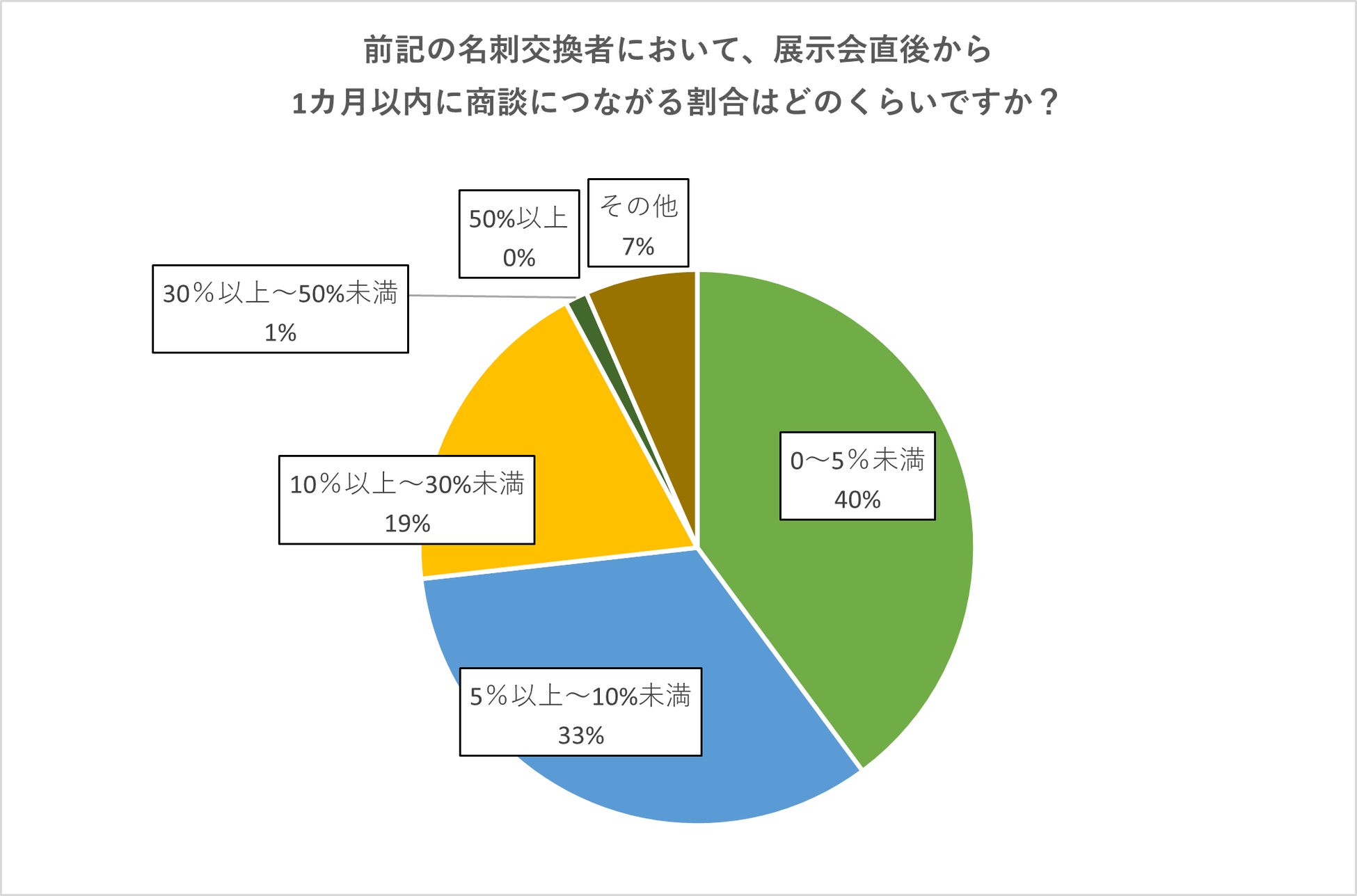

一方で、対面のリアル展示会1回あたりで獲得した名刺枚数は「100~300枚未満」が最も多く48%でした。その後1ヵ月以内に商談に繋がる割合も、「0~5%」という回答が最も多くはありますが、「5~10%未満」が33%、「10~30%未満」も19%となりました。名刺と顧客情報という違いはあるものの、オンラインと比較してリアル展示会の方が、顧客情報の獲得、そして商談に繋がる割合が高いといえそうです。

■展示会(対面・オンライン)に対する対照的な意見と今後の対面展示会への期待

展示会(対面・オンライン)についての自由記述意見では、リアル(対面)展示会とオンライン展示会とで対照的な意見が目立ちました。多く見られた意見を抜粋してご紹介します。

<リアル展示会について>

「昨年度の後半から、来場者が戻りつつある気配があり、はっきりとした目的を持って来場している来場者がコロナ前より多いと感じる」

「予想以上の来場者数だった。ユーザーも実際の製品に触れる機会を待っていたと感じた。一方、大手企業では出張の制限が継続しているところが少なからずあると感じた。」

「当日の展示会では弊社を知らずに、弊社製品のようなものを探しているお客様もいらして、リアルでの展示会の必要性も感じた。」

<オンライン展示会について>

「単なる製品紹介ページになり兼ねないので、テーマを絞った出展や動画の活用が必要と考えるが、動画制作にも多額の費用が発生する」

「オンラインの展示会がより身近になったと思うが、オンラインではもともと興味を持って頂ける企業でないと訪問されないと感じている」

「データが主催者ごとバラバラであり使いにくい情報になっている」

また、新型コロナウイルス対策としての規制が緩和されていく中で、今後の展示会(対面・オンライン)について期待することについて伺ったところ、アンケート回答者からは、「リアル展示会の来場者数増加に期待」という声が多くありました。今回の調査で「来場者が増えていると感じた」という声が多くあった一方、「まだまだコロナ禍前には及ばず、少ないと感じた」という声もあり、制限が緩和されてきた中で、今まで以上に、コロナ禍前のような活気が求められています。また、展示会のテーマが具体的な方が来場者の目的も絞られ、商談に繋がりやすいことから、「よりテーマを絞った展示会を期待する」という意見も複数ありました。

一方、オンライン展示会に対しては、今までに出展したことのある企業も「今後の出展を控える」と判断するところが多く見られました。特に多かったのが、「各社ウェブサイトや製品ポータルサイト以上の体験やオンラインとしての特色がない」という意見でした。オンライン開催独自の魅力に欠けると感じた分、来場者に実物を見てもらい、直接話ができるリアル展示会に改めて注力したいと考える企業も多いのではないでしょうか。

前回までの展示会に対する調査では、「感染状況を見て、リアル展示会かオンライン展示会か検討したい」という声が多く見られましたが、今回の調査では、「オンライン展示会」での対応や新規リード獲得での苦戦、新型コロナウイルスの感染状況の落ち着きなどを経て、より「リアル展示会」に対しての、コロナ禍前の活気を取り戻したいという期待を窺える結果となりました。

■調査詳細データは下記サイトよりご確認ください

その他、調査全体の回答結果は下記より取得いただけます。

https://www.markerise.com/pm/survey-202304/

【調査概要】

調査期間:2023年4月3日(月) ~ 4月28日(金)

調査方法:インターネット調査

調査対象:製造業を主とする企業の営業・販促担当者

有効回答:188名

調査企画:株式会社マーケライズ

■製造業BtoB企業向けに開発した唯一のMAツール「MRC(マーケライズクラウド)」とは

長年に渡り製造業界で営業・販促活動を実践し、その成功ノウハウを凝縮した“完全自社開発”のMAツールです。MRCは、「集客」から「見込み客のフォロー/育成」、「有望見込客の絞り込み」までの工程をワンストップで可能にし、効率的なマーケティング施策を行うことができます。

また、機能別に導入できるため、特定のマーケティング工程にのみ課題がある場合も活用しやすく、無駄なコストは発生しません。導入後には、成果を出すための運用サポートも無償で提供しています。

MRCは、活用できていない名刺・顧客情報やWEBサイトを有効活用する仕組みを提供し、顧客化を実現します。

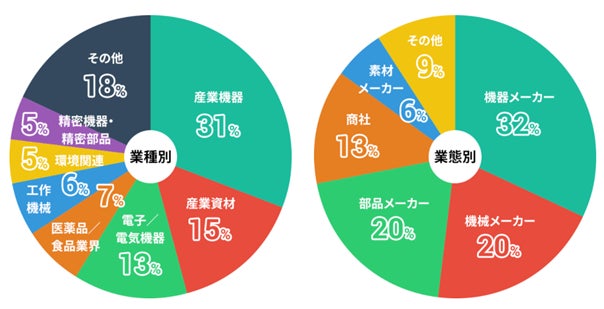

*MRC導入企業の業態・業種割合

機械、機器、部品メーカを中心に、産業機器や電気/電子、医薬品、食料品までの幅広い製造業のBtoB企業様にご利用いただいております。

【株式会社マーケライズ 会社概要】

会社名 株式会社マーケライズ https://www.markerise.com/

本社 東京都新宿区西新宿1丁目22-15 グラフィオ西新宿9F

設立日 2014年9月

資本金 300万円

事業内容 マーケティングオートメーションツール(MAツール)の企画・開発・販売・導入・運用サポート

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像