デンマークと日本の「きこえ」に対する意識比較調査 デンマークは約5割が補聴器使用者に対して好意的。補聴器は「会話を支える前向きなツール」

行動の鍵は、コミュニケーション重視の意識作り日本は「誰にも相談しない」が36人に対し、デンマークはわずか3人

世界トップクラスのシェアをもつデンマークの補聴器メーカーの日本法人GNヒアリングジャパン株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:マーティン・アームストロング)は、この度、補聴器普及率が高いデンマークと比較することで、日本のきこえの現状を浮き彫りにし、補聴器は生活の質を高め、その人らしいライフスタイルを過ごすためのサポートアイテムと捉えてもらうきっかけになることを目的に、デンマークと日本の「きこえ」に対する意識比較調査を実施しました。

本調査の結果、デンマークではきこえの変化を身体機能の変化として捉え、補聴器は会話やコミュニケーションをサポートするものとして、メガネなどと同じように生活に必要な前向きなツールとみなす傾向が強いことが判明しました。一方、日本では、聞こえづらさを感じても誰にも相談しない人が多く、補聴器を使用している人や補聴器に対して特に何も思わないとフラットに捉える人が多いものの、高齢化に伴う変化を「当然のこと」と受け止めてしまい、次の行動に繋がっていない可能性も潜んでいます。

今回の結果から、日本とデンマークの補聴器への認識の違いが浮き彫りになりました。日本でも「相談しやすい環境」や「補聴器がコミュニケーションをサポートしてくれるアイテムとして認識」されるようになることで、必要なタイミングで自然に行動できる余地があることが見えてきました。

調査サマリー

Topics①:“難聴=ネガティブ”ではなく、日本はまだ“自分ごととして考え始める前の段階”

Topics②:聞こえにくさを感じた時、日本人は誰にも相談しない傾向が顕著

Topics③:補聴器使用者へのイメージは2カ国間に大きな差があり、デンマーク人はポジティブな印象

Topics④:補聴器検討時、デンマークは「コミュニケーション重視」に対し、日本は「見た目」も気に留める傾向

Topics①:“難聴=ネガティブ”ではなく、日本はまだ“自分ごととして考え始める前の段階”

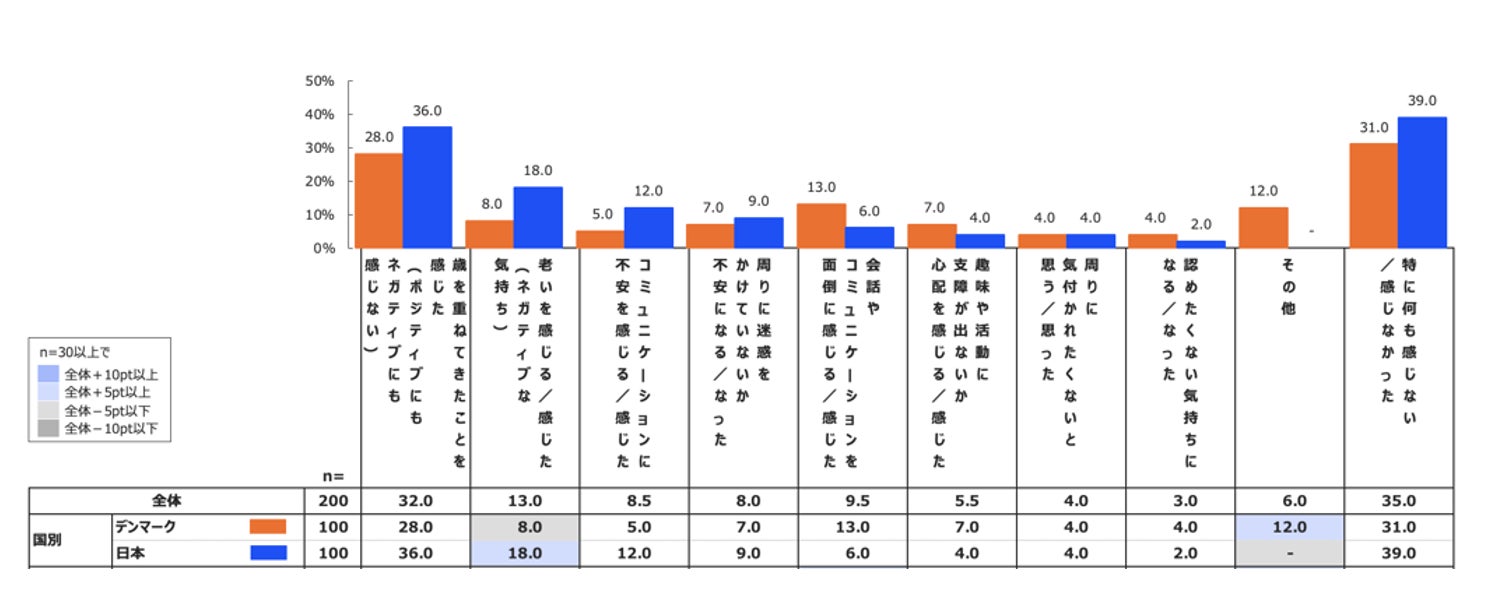

聞き取りづらさを自覚した際の感情については、両国とも「特に何も感じない/感じなかった」が最も多く、次いで「歳を重ねてきたことを感じた(ポジティブにもネガティブにも感じない)」が続きました。しかし、“難聴=老い”といったネガティブな印象を抱く割合には、両国で大きな差があることがわかりました。

各国の特徴として、デンマークでは、「会話やコミュニケーションを面倒に感じる/感じた」という機能的な煩わしさに関する回答が13人にのぼりました。これは、デンマーク人がきこえの変化を身体機能の低下として捉え、それが会話や社会生活に与える実用的な影響を意識していることを示唆しています。この意識が、補聴器をコミュニケーションをサポートするツールとして、生活に取り入れやすい傾向につながっていると推測されます。

一方、日本では“老い”や“コミュニケーションの不安”と結びつける回答もある中で、特別な感情を伴わずに捉えている人がとても多いという点が特徴です。これは「きこえ」について、まだ“自分ごととして考え始める前の段階”にいるだけとも言えるのかもしれません。

Q:あなた自身が音を聞き取りづらいことに気づいた時、どう感じますか。聞き取りづらくなったことがある方は、そのことに気付いた際、どう感じましたか。

Topics②:聞こえにくさを感じた時、日本人は誰にも相談しない傾向が顕著

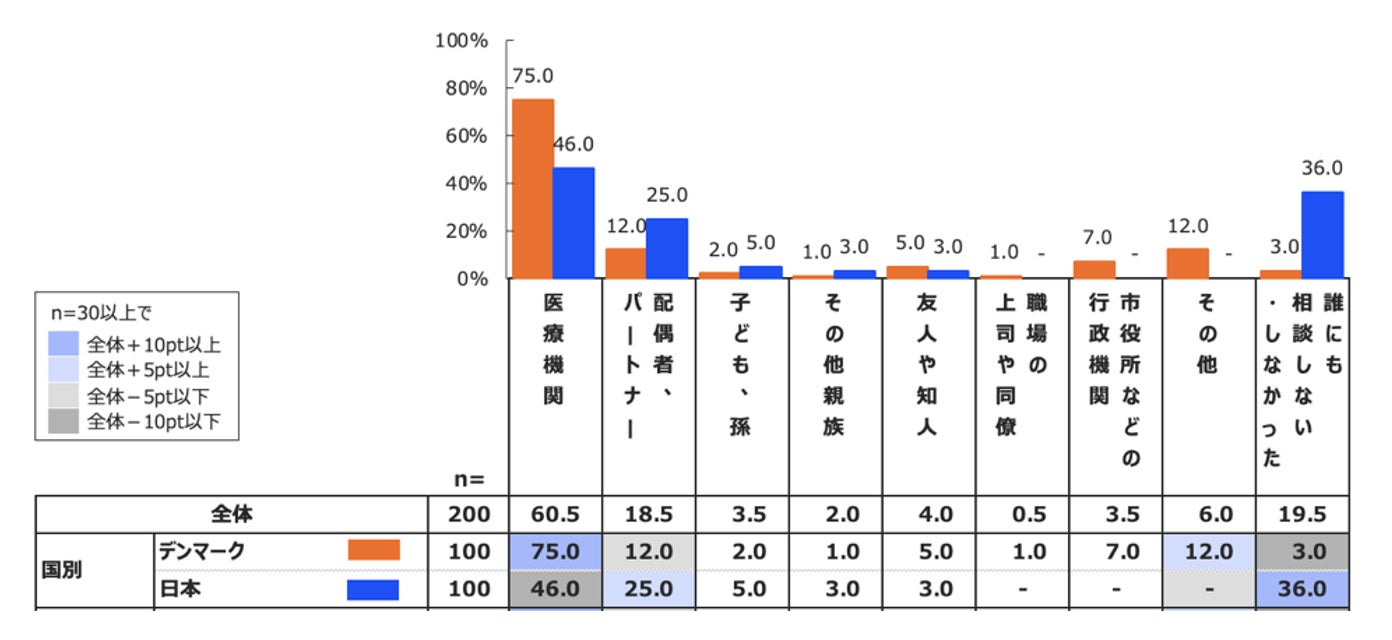

自身が聞き取りづらいことに気づいた時、誰に相談するかという質問に対し、2カ国間で決定的な差が見られました。難聴の自覚があった際、「誰にも相談しない/しなかった」という回答は、デンマークがわずか3人であったのに対し、日本は36人にのぼり、その差は12倍となりました。これは、デンマークでは公的医療制度を通じて医師の診断の元、補聴器が支給される制度が背景にあると想定されますが、日本では聞こえづらさに対しての関心の低さや、相談先がわからない、相談することに対する抵抗の問題がある可能性を示唆しています。

Q:あなた自身が音を聞き取りづらいことに気づいた時、誰に相談しますか。

さらにデンマークでは、人が年齢を重ねていく中で、身体的な変化が起こることについて、「それは自然な人生の一部であり、新しいツール(メガネや補聴器など)と共に乗り越えていくものだ」と回答した人が64%にのぼりました。この身体的変化を「ツールで克服するもの」と捉える意識の高さが、聞こえづらさという問題を自覚した際に誰にも相談せず放置するケースが極めて少ないことに繋がっていると推測されます。一方、日本でも同様に「新しいツールと共に乗り越えていくものだ」と回答した人は50%いましたが、「当然のことなので、特に気にならない」と回答した人も31%と多く、問題解決のための行動(相談)を取る人が少ない可能性が見受けられました。日本人も正しい相談先を知り、気軽に相談できる雰囲気が醸成されれば行動につながる余白がまだ十分にあるとも言えます。

Q:人が年齢を重ねていく中で身体的な変化が起こることについてあなたの考えに最も近いものをお選びください。

Topics③:補聴器使用者へのイメージは2カ国間で大きな差があり、デンマーク人はポジティブな印象

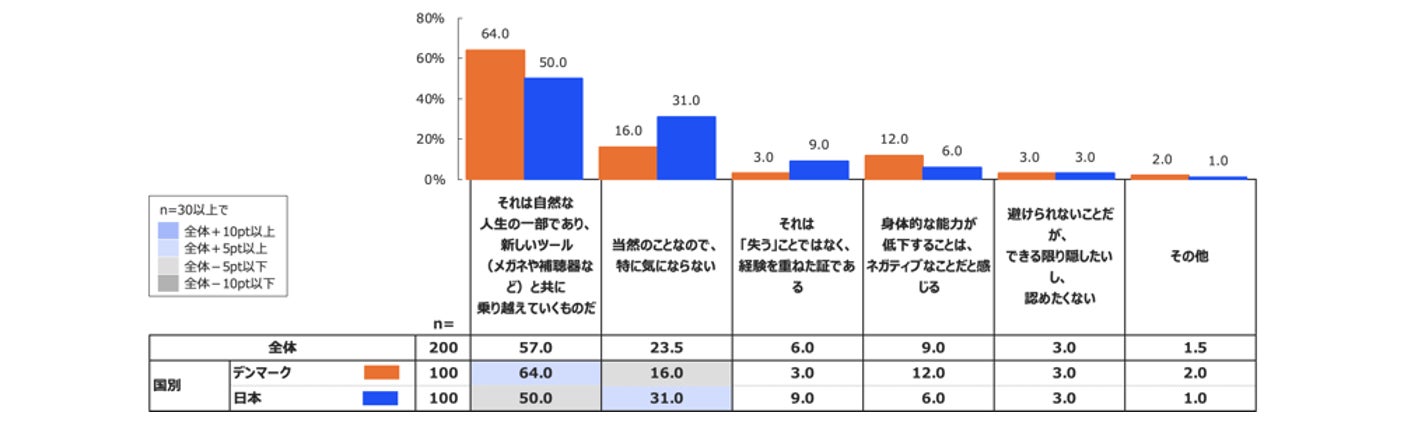

補聴器を使っている人に対するイメージについて、デンマークでは非常にポジティブかつ機能的な視点を持たれていることが明らかになりました。例えば、デンマークでは48人が「前向きに対処していていいと思う」、22人が「きこえを大切にしていて、話しやすそうだと思う」と回答しており、肯定的な評価が目立ちます。さらに56人が「メガネなどと同じように生活に必要な道具だと思うので特別な感想はもたない」と答えており、補聴器が生活を支える便利なアイテムとして社会に自然に浸透していることがわかります。

一方、日本では補聴器使用者へのイメージとして「特に何も思わない」と答える人が最も多く39人、「メガネなどと同じように生活に必要な道具だと思うので特別な感想はもたない」が24人、次いで「耳が遠い方なんだど思う(ネガティブにもポジティブにも感じない)」が22人となりました。デンマークと比べて、好意的な印象を持つ人が少なく、強いイメージを持つ人が少ないことがわかりました。

補聴器自体の印象についても、日本では「特になし」と答える人が約4割を占める一方、デンマークでは「便利」「必要」「素晴らしい発明」「生活の質を向上させる」といった肯定的な声が多数ありました。このことから、補聴器の装用率はデンマークが55.4%*であるのに対し、日本は15.2%*と差がありますが、日本でも補聴器がより身近で生活に役立つツールであることが伝われば、装用への抵抗感は自然に減っていく可能性があります。

( * Source: Anovum – EuroTrak 2022/Source: Anovum – JapanTrak 2022)

Q:補聴器を使っている人についてどのように思いますか。

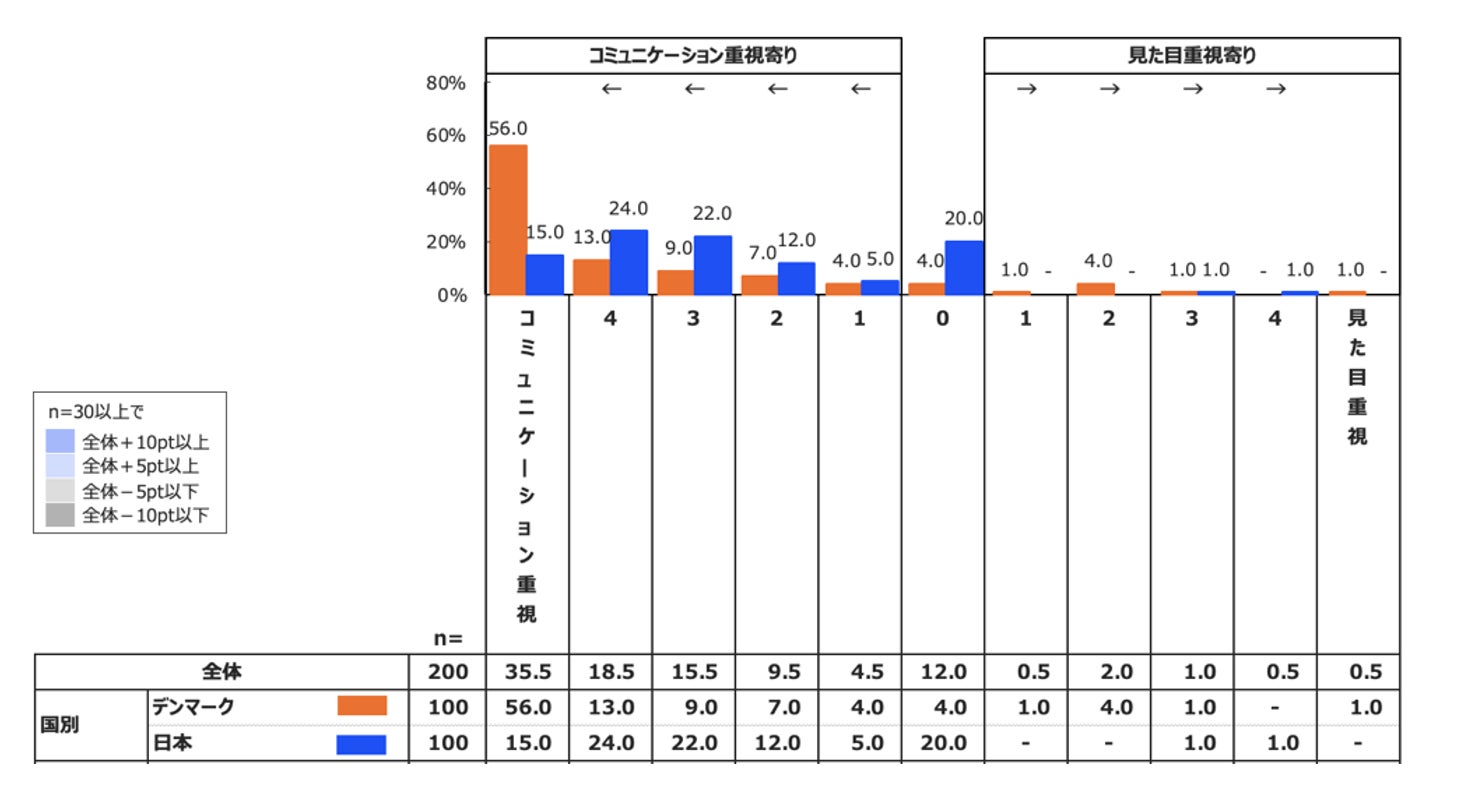

Topics④:補聴器検討時、デンマークは「コミュニケーション重視」に対し、日本は「見た目」も気に留める傾向

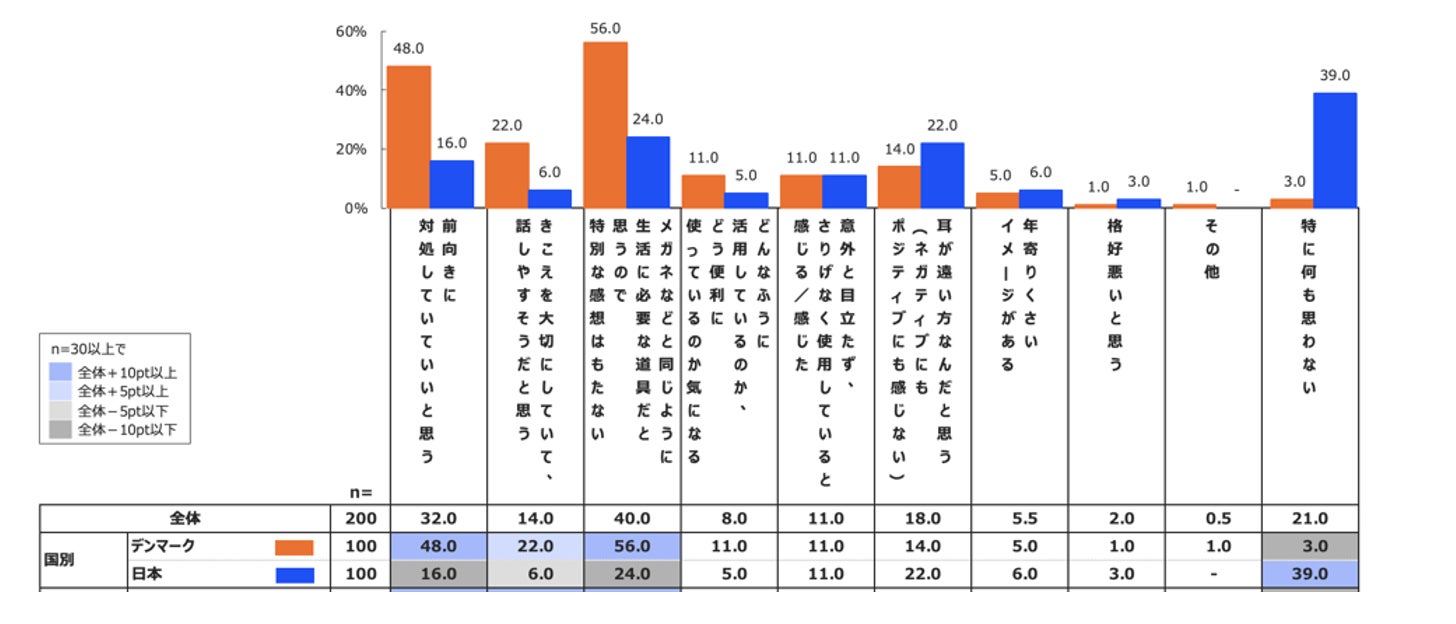

将来、ご自身が聞こえづらくなった場合に補聴器を検討する際、「コミュニケーションのしやすさ」と「周囲からの見た目」のどちらを優先したいかという質問において、2カ国間で明確な違いが見られました。

デンマークでは、56%が「コミュニケーション重視」(スコア5)を選択したことから、補聴器に対してはコミュニケーション機能を重視する傾向が強いことがわかります。一方、日本で「コミュニケーション重視」(スコア5)を選択したのは15%に留まりました。補聴器を検討することがコミュニケーションの改善に強く結びついている傾向が強いデンマークに対して、日本はコミュニケーションが最重要とは限らず、スケールも「5・4・3・2・1・0」と分散していることからも、人により意識にばらつきがあることが読み取れます。

Q:将来、ご自身が日常生活で音が聞こえづらくなった場合を想像してください。

補聴器を検討する際に「コミュニケーションのしやすさ」と「周囲からの見た目」のどちらを優先したいと感じますか。

デンマークでは、きこえの変化を身体機能の変化として捉え、補聴器は会話やコミュニケーションをサポートする前向きなツールとして認識されている傾向が強いことがわかりました。補聴器使用者に対しても「前向きに対処していていい」といった肯定的な評価が多く、補聴器をメガネなどと同じように生活に必要な道具として捉えるため、自分が聞こえづらくなった際にも、コミュニケーションのしやすさを最優先して、生活に自然に取り入れる傾向が見えました。

一方、日本では、補聴器使用者に対して特に何も思わない人が最も多く、きこえの変化を「新しいツールと共に乗り越えていくものだ」と捉える人が半数存在しますが、補聴器が会話や社会生活をサポートするコミュニケーションツールとしての役割がまだ明確に結びついてためか、高齢化に伴う変化を「当然のこと」と受け止めてしまい、問題解決のための行動へのステップが十分に形成されていない現状が示唆されました。また、相談する行動に移りづらい傾向が見て取れたため、今後、補聴器の相談がどこでできるのか、補聴器によってコミュニケーションが改善されるとより自分らしく長い人生を楽しめることへの啓発を進めていくことが課題だと感じられました。

<調査概要>

・年代/調査人数

日本在住の男女100名(50-79歳)

デンマーク在住の男女 100名(50-79歳)

・調査期間:2025年10月17日(金)〜10月26日(日)

・調査方法:インターネット調査

自然なきこえを提供する「リサウンド」とは

リサウンドは、補聴器をしているのを忘れてしまうほど自然であることを目指しています。このフィロソフィーに基づき補聴器を開発しており、個人がもつきこえかたの特性に沿った音質を届ける、その人本来のきこえに近い「自然な聞き心地」を目指し、生活の一部として装用するために補聴器の「自然な着け心地」も追求し、コネクティビティの利便性の上がる「自然な使い心地」で生活が豊かになることを願っています。リサウンドはこれを「オーガニックヒアリング」と呼んでいます。

補聴器の種類

補聴器の形状には大きく分けて、耳かけ型と耳あな型があります。見た目だけでなく、それぞれ特徴があるので耳の形や操作のしやすさ、聴力の状態に合わせて選ぶことが可能です。最新補聴器「リサウンド・ビビア™」「リサウンド・サビー™」に加え、「リサウンド・ネクシア™」を含め、様々な形を取り揃えており、聞き取りづらいと感じる騒がしい環境下でも周囲の音を聞き逃すことなく、聞きたい音に集中でき、音の細部までクリアに届きます。

自分に合った補聴器を選んでもらうために

リサウンドでは、聴力の状態や装用感など人それぞれ異なるため実際に手に取って試せる機会として、また、初めての補聴器で効果があるのか購入前に体験したい方向けにレンタルキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中は2週間無料で、ご自宅や職場、外出先など普段の環境で補聴器をお試しいただけます。

詳しくは下記のキャンペーンサイトをご覧ください。

GNヒアリングジャパン株式会社について

GNはデンマークに本社を構え、聴覚、音声、映像、ゲームの各分野における専門技術や経験を融合し、聴覚や視覚をより一層活用する技術を提供しています。GNヒアリングジャパンは、日本国内において医療機器認証を受けた補聴器「リサウンド」ブランドの輸入、製造、卸販売、修理サービスまでを行っています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像