日立、長野県と理論検証しダム発電量を年間14%向上する運用方法を導出 「ダム運用最適化ソリューション」を用いて25年間のダム情報を高速に分析

流入量の予測データを必要としない算出手法で、迅速な導入が可能

株式会社日立製作所(以下、日立)は、「ダム運用最適化ソリューション(以下、本ソリューション)」を用いて、長野県が管理する裾花ダム・裾花発電所(長野県長野市)を対象に、2000年から2024年の25年間のデータを活用し、ダム運用のシミュレーションを行いました。その結果、裾花ダムの理論上の最大発電量は過去実績平均より19%多いこと、また追加の設備投資を伴わない場合でも年間発電量を平均で14%向上できる可能性があることを導出しました*1。

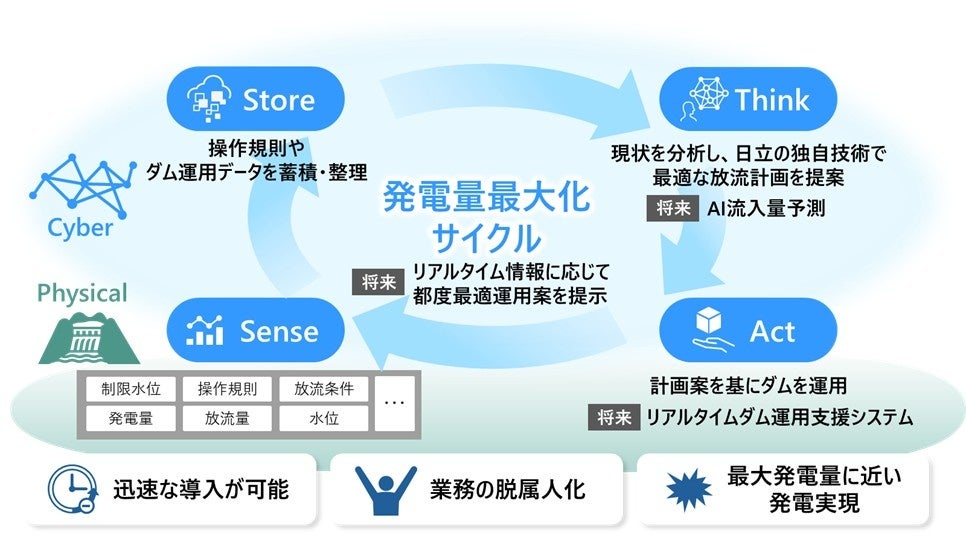

本ソリューションは、ダムの過去の運転データを活用する日立の分析・シミュレーション技術を用いて、発電量を最大化するダムの放流計画を導き出すものです。今回の理論検証を通して確立した算出方法は、ダムへの流入量の予測を伴わず、現在時刻の流入量と水位に基づいて運用方法を決定するため、迅速な導入が可能です。

今後、長野県と日立は本ソリューションが導き出した運用方法の実導入に向けて協議を続けるとともに、ダム運用の最適化検討の事例として、本ソリューションを周知していきます。また、日立は本ソリューションを、水力発電所を運営する自治体や電力会社へ広く展開することで、国内の再生可能エネルギーの利用拡大や、フロントラインワーカーの業務効率化に貢献していきます。

*1 事例の1つであり、すべての条件で改善を提案するものではありません。

■「ダム運用最適化ソリューション」を用いた裾花ダムに関する理論検証の内容

(1)ダム式発電所の理論上の最大発電量の算出

日立のダム運用支援ソリューション「DioVISTA/Dams」*2を用いて、裾花ダムの理論上の最大発電量を求めました。具体的には、流入量が誤差なく予測できると仮定して、ダムの制限水位*3や操作規則、放流条件を考慮しながら、発電量・放流量・水位の観点で最適な放流計画を2000年~2024年の過去25年分について1年ごとに作成しました。これには、日立独自のシミュレーション技術である「プログレッシブ動的計画法」*4を活用しています。その結果、現在の操作規則に従った場合、発電量の理論値は平均して年間63,450MWh(洪水期15,475MWh, 非洪水期47,794MWh)となりました。これは、過去25年分の実績平均よりも19%多い値(10,097MWhの増加)となり、裾花ダムには発電量増加の余地があることが分かりました。

(2)実現可能な運用最適化の検討

実運用においてもダムの発電量を最大化するために、ダム運用の現状分析、シミュレーション、課題の抽出を通じて、最適な運用方法の提示までを行う日立の独自手法により、ダムへの流入量予測を使わない最適なダム運用方法を確立しました。具体的には、流入量を誤差なく予測することは困難であることから、流入量予測を用いず、目標水位を超えた際に放流し発電する「三水位モデル」をダム操作条件に採用しました。「三水位モデル」で過去25年のデータを基に「DioVISTA/Dams」で検証したところ、年間発電量は平均61,059MWhと、実績比14%増(約7,706MWh)であることを確認しました。

この値は(1)で算出した理論上の最大発電量63,450MWhに近く、予測流入量を使わない「三水位モデル」でも、理想に近い発電量を達成できる可能性があることが示されました。なお、これらの放流計画案および発電量の算出では、ダムの実際の操作規則・操作細則、ダムの水位・容量曲線、発電機の力特性などを考慮しています。

*2 ダム運用支援ソリューション「DioVISTA/Dams」に関する株式会社日立パワーソリューションズのWebサイト

https://www.hitachi-power-solutions.com/service/digital/diovista/dams/index.html

「DioVISTA」は株式会社日立パワーソリューションズの日本における登録商標。

*3 洪水期や非洪水期において、ダムの安全性や利水機能を確保するために設定される水位の上限値。

*4 過去の流入量データを基に、最適な放流計画を逐次、生成・評価・選択する数理最適化の手法。

■背景

再生可能エネルギーの有効活用が求められる中、水力発電の効率的な運用はカーボンニュートラル社会の実現に向けた重要課題となっています。第7次エネルギー基本計画*5では、再生可能エネルギーを主力電源と位置づけ、水力発電の最大限の活用が明記されています。こうしたなか、既設ダムの運用最適化は、追加の設備投資を伴わずに電力供給量を増加できる手段として期待されています。また、国土交通省は、従来の治水機能と水力発電の利用促進を両立する新しいダムの運用方式として「ハイブリッドダム」を推進しています。

長野県企業局が運営する裾花発電所(最大出力15.5MW)はダム式発電所であり、有効貯水容量1,000万㎥を持つ裾花ダムを水源としています。今回の実証は、同ダムにおいて、ダム操作の見直しによってどれほど発電量が増加するかを定量化するため、ダムの流入量が誤差なく予測できる理想的な条件、およびダムの流入量の予測を使わない現実的な条件の双方で理論検証したものです。

*5 経済産業省が策定した日本のエネルギー政策の中長期的な指針。再生可能エネルギーを主力電源と位置づけ、水力発電の最大限の活用を明記。

■今後の展開

長野県は「2050年ゼロカーボン戦略」で掲げた目標の実現に向けて、豊富な自然エネルギー資源を活かした「エネルギー自立地域」*6の創出をめざし、再生可能エネルギーの供給拡大に取り組んでいます。今回の検証では、追加の設備投資を行わない場合でも水力発電量の増加が可能であることが示されており、長野県はその費用対効果の高さに着目しています。検証結果を踏まえ、今後、導き出したダム運用の実用化に向けて、ダムの運転管理を担う建設部と協議を進めていきます。

将来的には、日立は本ソリューションを、日立のドメインナレッジとAIを用いてデータを価値に変換し、お客さまや社会の課題解決に取り組むLumada 3.0へと進化させ、各ダムの特性に応じたダム運用方法の提案を進めます。これにより、発電所の保守・点検のスマート化、業務の脱属人化、AIによる流入量予測に基づくリアルタイムダム運用システムなどのソリューションを拡張していきます。また、国土交通省の流域治水オフィシャルサポーター*7として、防災技術の普及啓発や官民連携への貢献をめざすとともに、「避難緊急活動システム」*8の開発や、気象庁からの「洪水予報業務」の許可取得*9を通して得たノウハウを踏まえ、気候変動の緩和と適応の両面で社会価値の創出をめざします。

*6 長野県が提唱する、地域資源を活用して再生可能エネルギーを地産地消することで、エネルギーの自立性とレジリエンスを高める地域モデル。

*7 激甚化・頻発化する水害に対応するため、行政だけでなく企業や団体など多様な関係者が連携して「流域治水」に取り組むことを目的に国交省により創設された制度。

*8 洪水などの災害時における住民の安全確保を目的とし、避難勧告の発令や避難所の開設などを支援する情報基盤。DioVISTAシリーズとの連携により、災害対応の迅速化と精度向上に貢献。

*9 2025年2月6日 日立ニュースリリース 「日立、気象庁から「洪水予報業務」の許可を取得 浸水区域や浸水深の予報許可は日本初」

■日立製作所について

日立は、IT、OT(制御・運用技術)、プロダクトを活用した社会イノベーション事業(SIB)を通じて、環境・幸福・経済成長が調和するハーモナイズドソサエティの実現に貢献します。デジタルシステム&サービス、エナジー、モビリティ、コネクティブインダストリーズの4セクターに加え、新たな成長事業を創出する戦略SIBビジネスユニットの事業体制でグローバルに事業を展開し、Lumadaをコアとしてデータから価値を創出することで、お客さまと社会の課題を解決します。2024年度(2025年3月期)売上収益は9兆7,833億円、2025年3月末時点で連結子会社は618社、全世界で約28万人の従業員を擁しています。詳しくは、www.hitachi.co.jpをご覧ください。

■お問い合わせ先

株式会社日立製作所

水環境ソリューションに関するお問い合わせ:水環境ソリューション:日立

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像