【キャッシュレス決済非対応店舗は“時代遅れ”と見られる?】店舗に対する印象と消費者の購買行動の実態が明らかに!

よく利用する決済手段は「QRコード決済」「クレジットカード」。選択動機は「お得・スムーズ」

StorePro(所在地:東京都港区)は、20代〜60代で日常的にキャッシュレス決済を利用している方を対象に、キャッシュレス決済非対応の店舗がまねく機会損失の実態調査を実施しました。

現金を使わずスムーズに支払いができるキャッシュレス決済。

今や多くの方にとって、日常生活に欠かせない手段となっています。

しかし、すべての店舗でキャッシュレス決済が当たり前に使えるわけではありません。

いざ商品を購入しようとしたときに「現金のみ」と言われ、買い物を断念した経験がある方も多いのではないでしょうか。

こうした「キャッシュレス決済非対応」による購買機会の損失は、消費者だけでなく、店舗側にも大きな影響を及ぼしている可能性があります。

そこで今回、StorePro(https://store.cloudil.jp/)は20代〜60代で日常的にキャッシュレス決済を利用している方を対象に、キャッシュレス決済非対応の店舗がまねく機会損失の実態調査を実施しました。

調査概要:キャッシュレス決済非対応の店舗がまねく機会損失の実態調査

【調査期間】2025年8月13日(水)~2025年8月15日(金)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,000人

【調査対象】調査回答時に20代〜60代で日常的にキャッシュレス決済を利用していると回答したモニター

【調査元】StorePro(https://store.cloudil.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

消費者がよく使う決済手段は「QRコード決済」が最多!

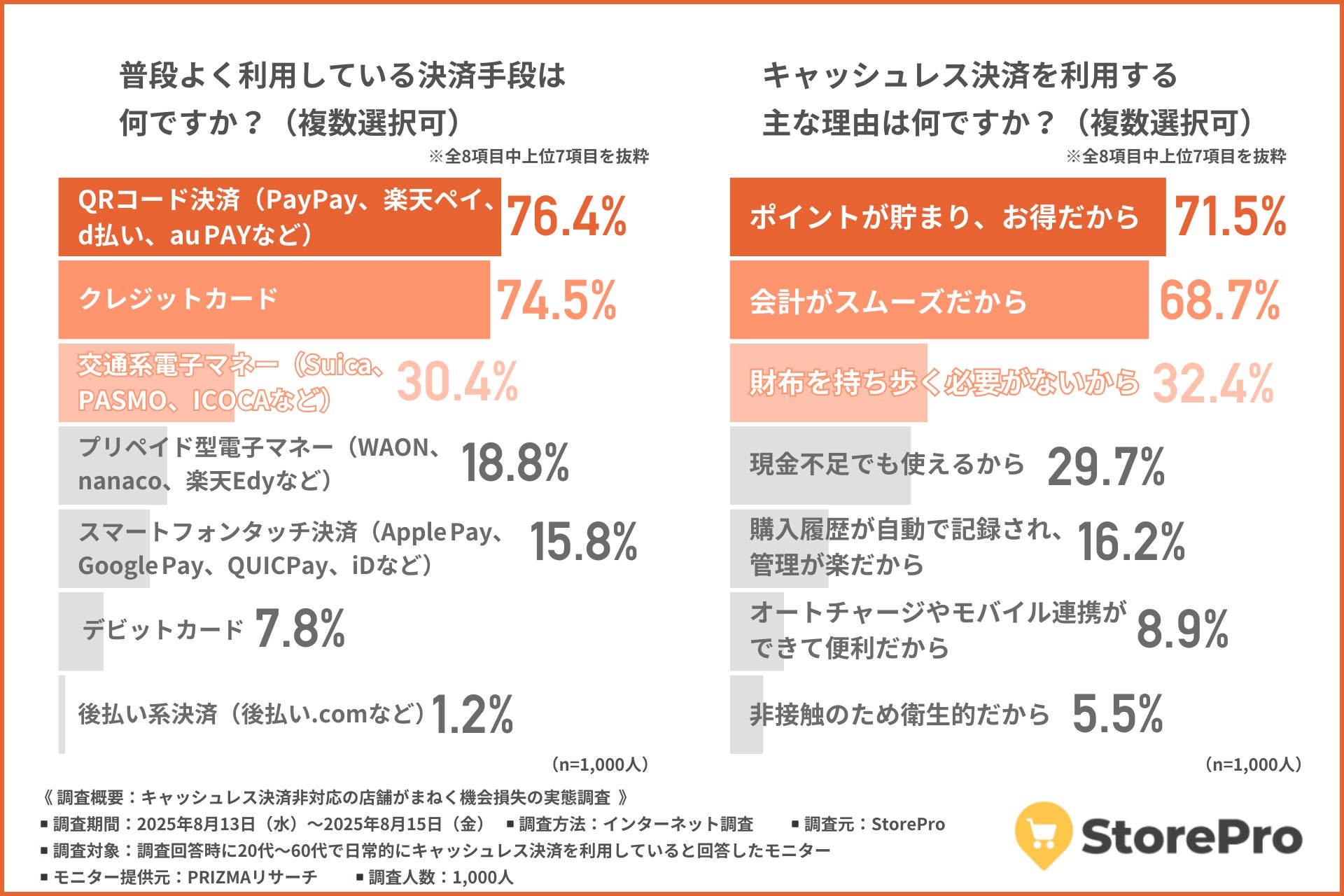

はじめに、「普段よく利用している決済手段」について尋ねたところ、『QRコード決済(PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAYなど)(76.4%)』が最も多く、次いで『クレジットカード(74.5%)』『交通系電子マネー(Suica、PASMO、ICOCAなど)(30.4%)』となりました。

「QRコード決済」と「クレジットカード」が7割以上でほぼ横並びという結果から、ユーザーの支払い手段選択は利便性とポイント還元が基準となっているようです。

また、交通系やプリペイド型の「電子マネー」も一定の支持を集めており、地域移動や少額決済にも対応できる多様性の影響がうかがえます。

では、どのような理由でキャッシュレス決済を選んでいるのでしょうか。

「キャッシュレス決済を利用する主な理由」について尋ねたところ、『ポイントが貯まり、お得だから(71.5%)』が最も多く、次いで『会計がスムーズだから(68.7%)』『財布を持ち歩く必要がないから(32.4%)』となりました。

「お得さ」と「利便性」がキャッシュレス決済を利用する動機となっているようです。

特に、ポイント還元による経済的メリットへの期待が最も高く、次いで「会計のスピード」が行動選択に直結しているようです。

また、財布を持ち歩かずにすむ点や現金不足時の安心感も一定の支持があります。

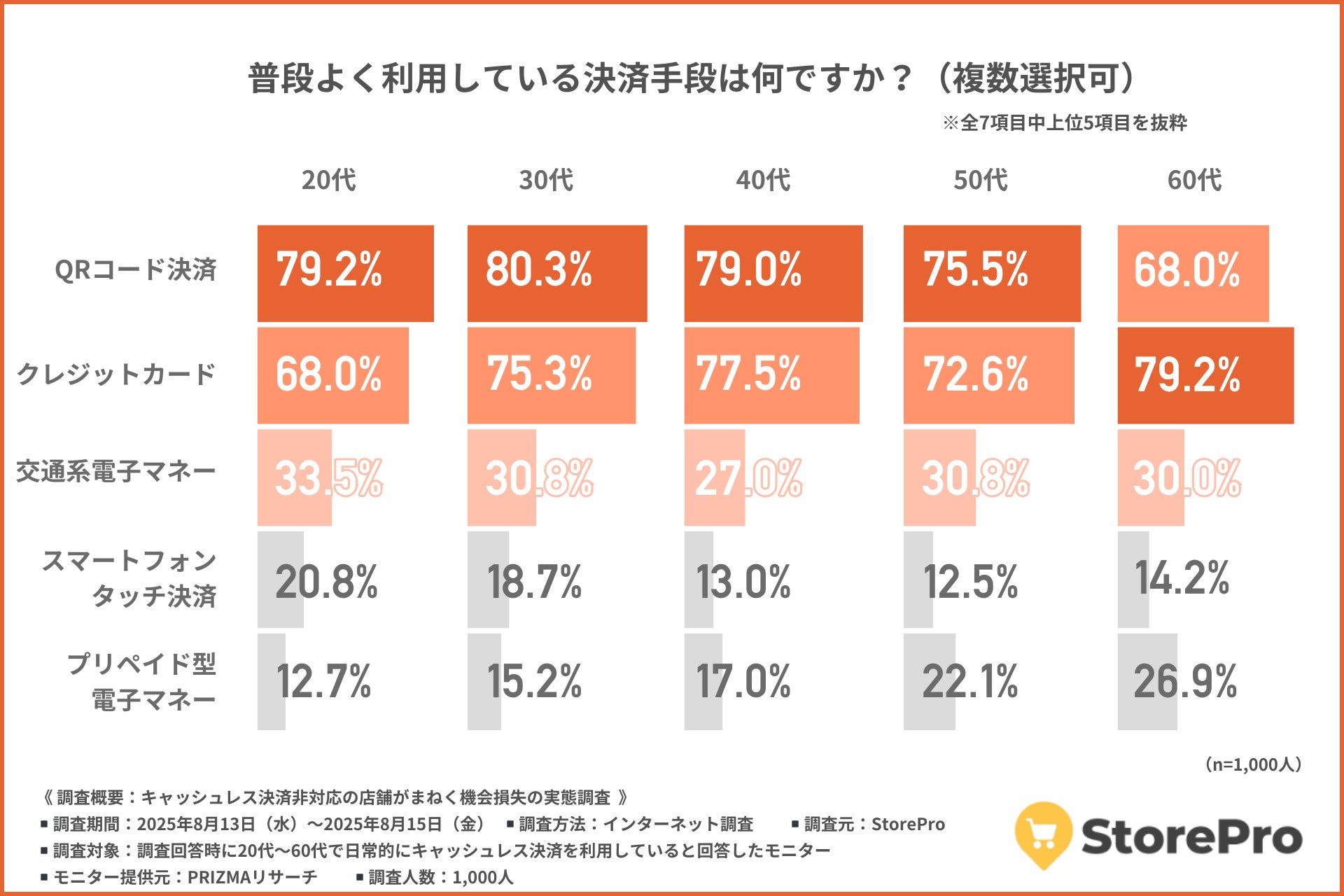

「普段よく利用している決済手段」を年代別でも見てみたところ、QRコード決済とクレジットカードの利用率にやや年代差が現れており、20代~50代まではQRコード決済の利用率が高く、60代ではクレジットカードの利用率が高くなりました。

QRコード決済は若手層に積極的に利用される傾向があることがわかります。

「現金がないから別の店に行こう」キャッシュレス決済非対応による“購買機会損失”の実態が明らかに!

次に、キャッシュレス決済に対応していないことで購入を断念した経験についてうかがいました。

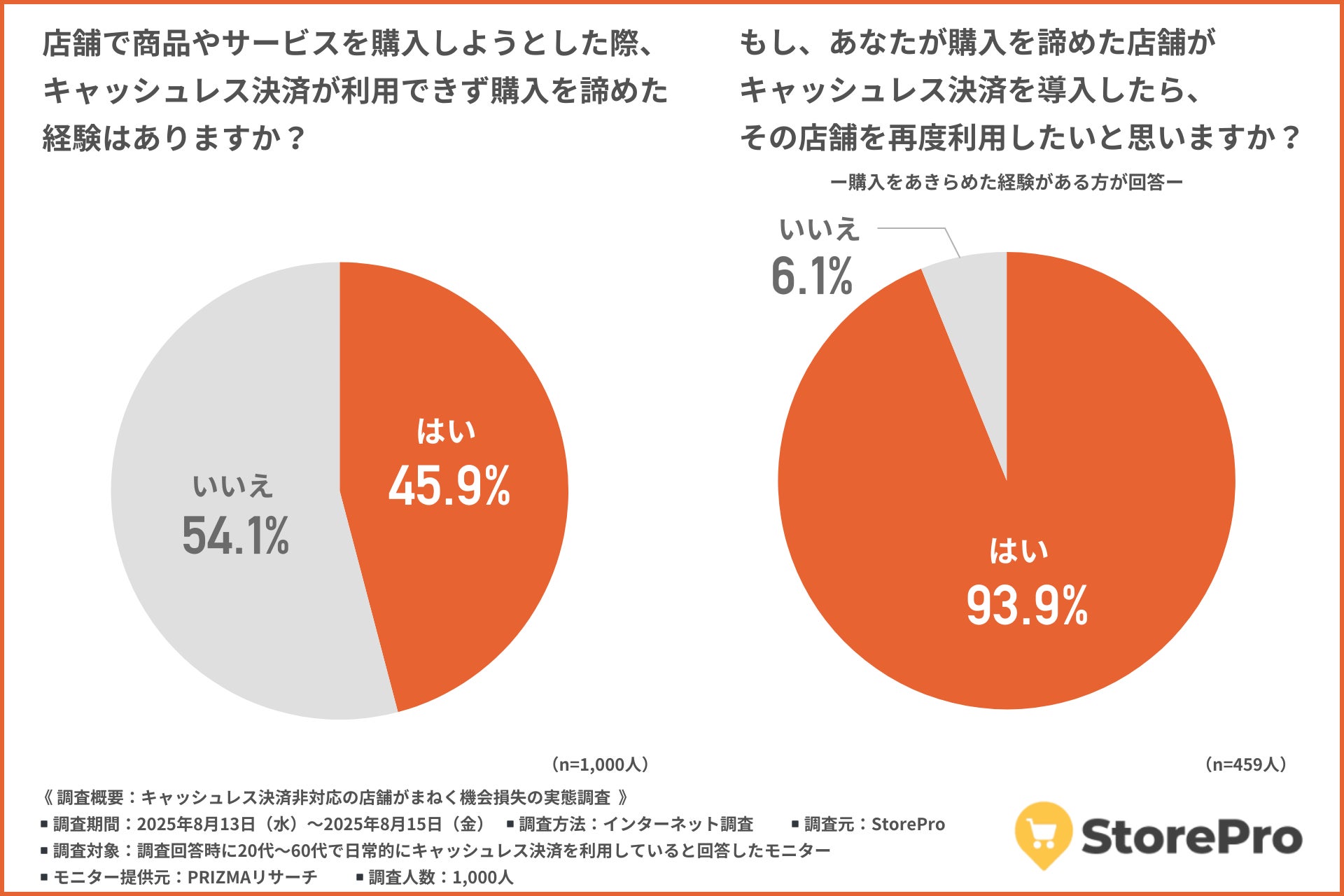

「キャッシュレス決済が利用できず購入を諦めた経験はあるか」と尋ねたところ、約半数が『はい(45.9%)』と回答しました。

キャッシュレス決済が利用できないというだけで、購入そのものを断念してしまうケースがあることは、店舗の売上に直結する重要な課題であると考えられます。

『諦めた経験がある』と回答した方に、「もし、あなたが購入を諦めた店舗がキャッシュレス決済を導入したら、その店舗を再度利用したいと思うか」と尋ねたところ、約9割が『はい(93.9%)』と回答しました。

キャッシュレス決済が導入されれば、大多数が再訪したいと回答したことから、対応を強化することで顧客の流出を防ぎ、再利用につなげられる余地が明確に示されました。

では、キャッシュレス決済が利用できないことがわかった際、店舗に対してどのような印象を持つのでしょうか。こちらは回答者全員を対象にヒアリングしてみました。

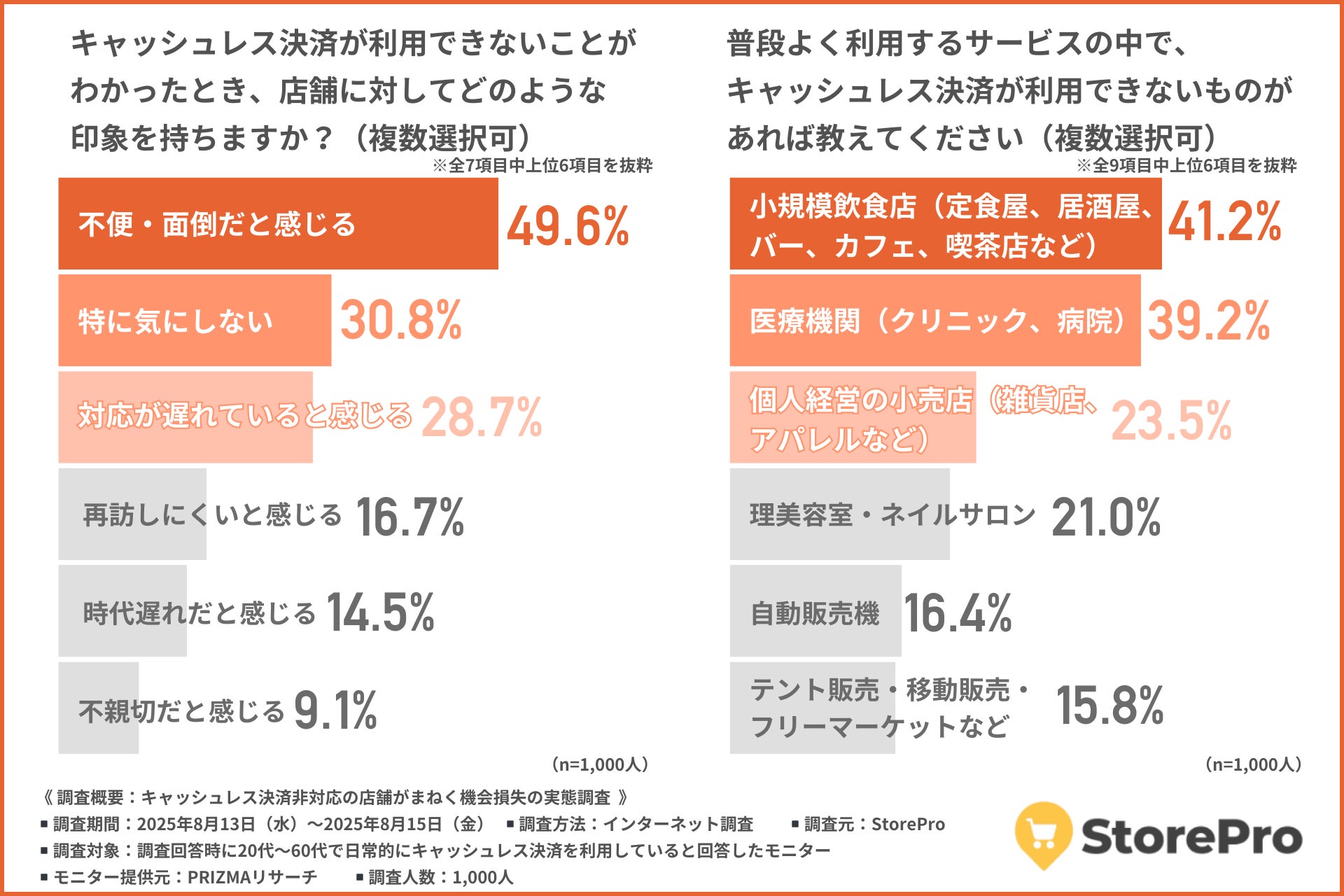

「キャッシュレス決済が利用できないことがわかったとき、店舗に対してどのような印象を持つか」について尋ねたところ、『不便・面倒だと感じる(49.6%)』が最も多く、次いで『特に気にしない(30.8%)』『対応が遅れていると感じる(28.7%)』となりました。

「特に気にしない」という方もいますが、約半数が「不便・面倒」と感じただけでなく、「対応が遅れている」「時代遅れ」という声も一定数見られ、店舗の印象に影響を与えているようです。

実際に、どのような店舗でキャッシュレス決済を利用できないことがあるのでしょうか。

「普段よく利用するサービスの中で、キャッシュレス決済が利用できないもの」について尋ねたところ、『小規模飲食店(定食屋、居酒屋、バー、カフェ、喫茶店など)(41.2%)』が最も多く、次いで『医療機関(クリニック、病院)(39.2%)』『個人経営の小売店(雑貨店、アパレルなど)(23.5%)』となりました。

小規模飲食店や医療機関では、キャッシュレス決済への対応が進んでいないケースが多く、導入コストや運用面での負担が障壁となっている可能性が考えられます。その結果、支払い手段が限定され、利用シーンによっては消費行動にも影響を及ぼしていることがうかがえます。

新規店舗選びで「キャッシュレス決済対応」を重視する方が多数!選ばれる店の条件とは?

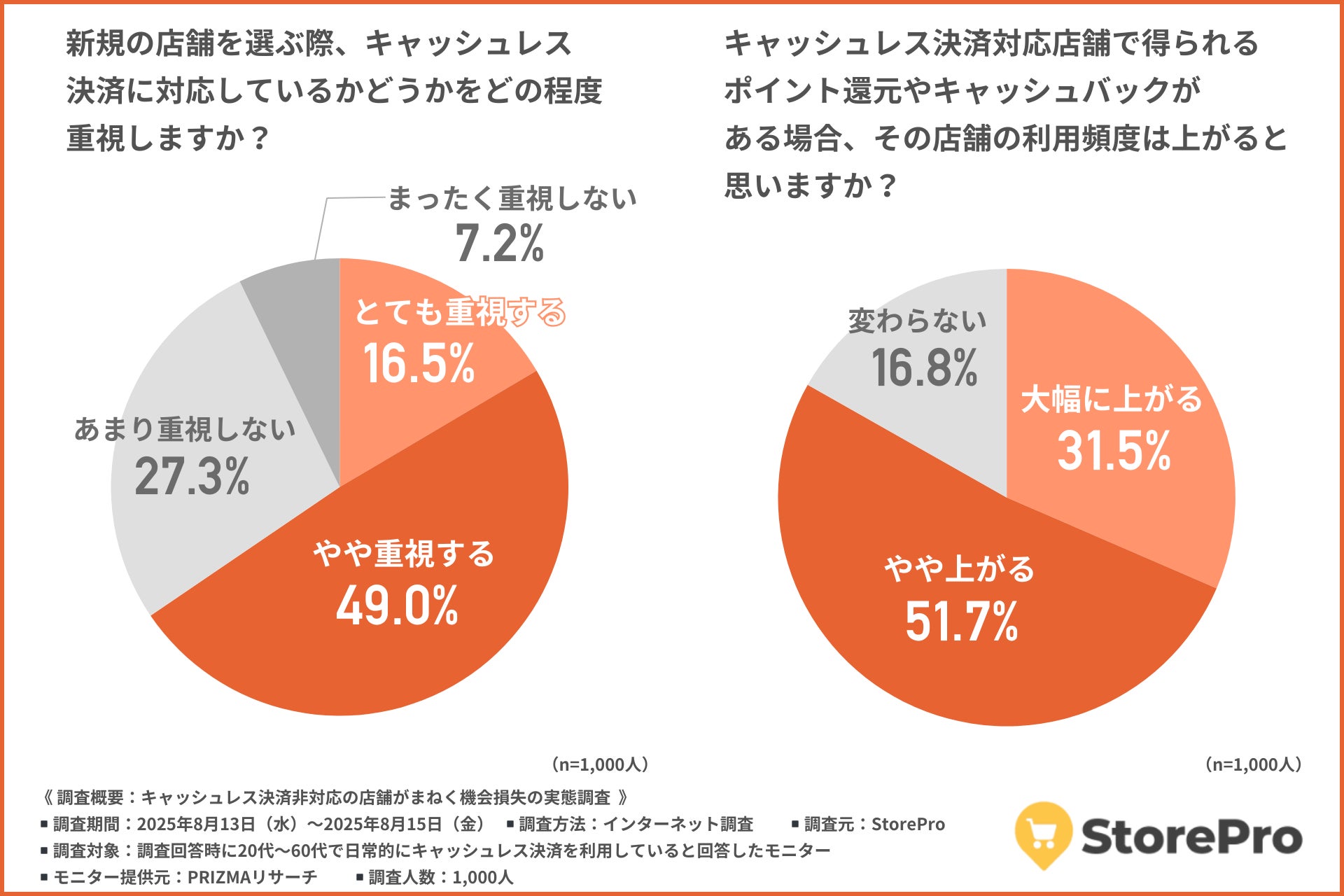

では、新規の店舗を選ぶ際にキャッシュレス決済対応の有無を重視する方はどの程度いるのでしょうか。

「新規の店舗を選ぶ際、キャッシュレス決済に対応しているかどうかをどの程度重視するか」について尋ねたところ、約7割が『とても重視する(16.5%)』『やや重視する(49.0%)』と回答しました。

多くの方が「重視する」と回答しており、多くの消費者にとってキャッシュレス決済対応は店舗選びの重要な判断基準となっているようです。

さらに、キャッシュレス決済対応店舗ならではのメリットによって行動変化はあるのでしょうか。

「キャッシュレス決済対応店舗で得られるポイント還元やキャッシュバックがある場合、その店舗の利用頻度は上がると思うか」について尋ねたところ、約8割が『大幅に上がる(31.5%)』『やや上がる(51.7%)』と回答しました。

ポイント還元やキャッシュバックがある場合「利用頻度が上がる」と回答する方が多く、キャッシュレス決済対応だけでなく「還元・お得感」も利用促進に強く寄与しています。

これは店舗にとって、顧客定着やリピーター化の施策としてキャッシュレス決済に「付加価値」を設けることの有効性を示しているといえるでしょう。

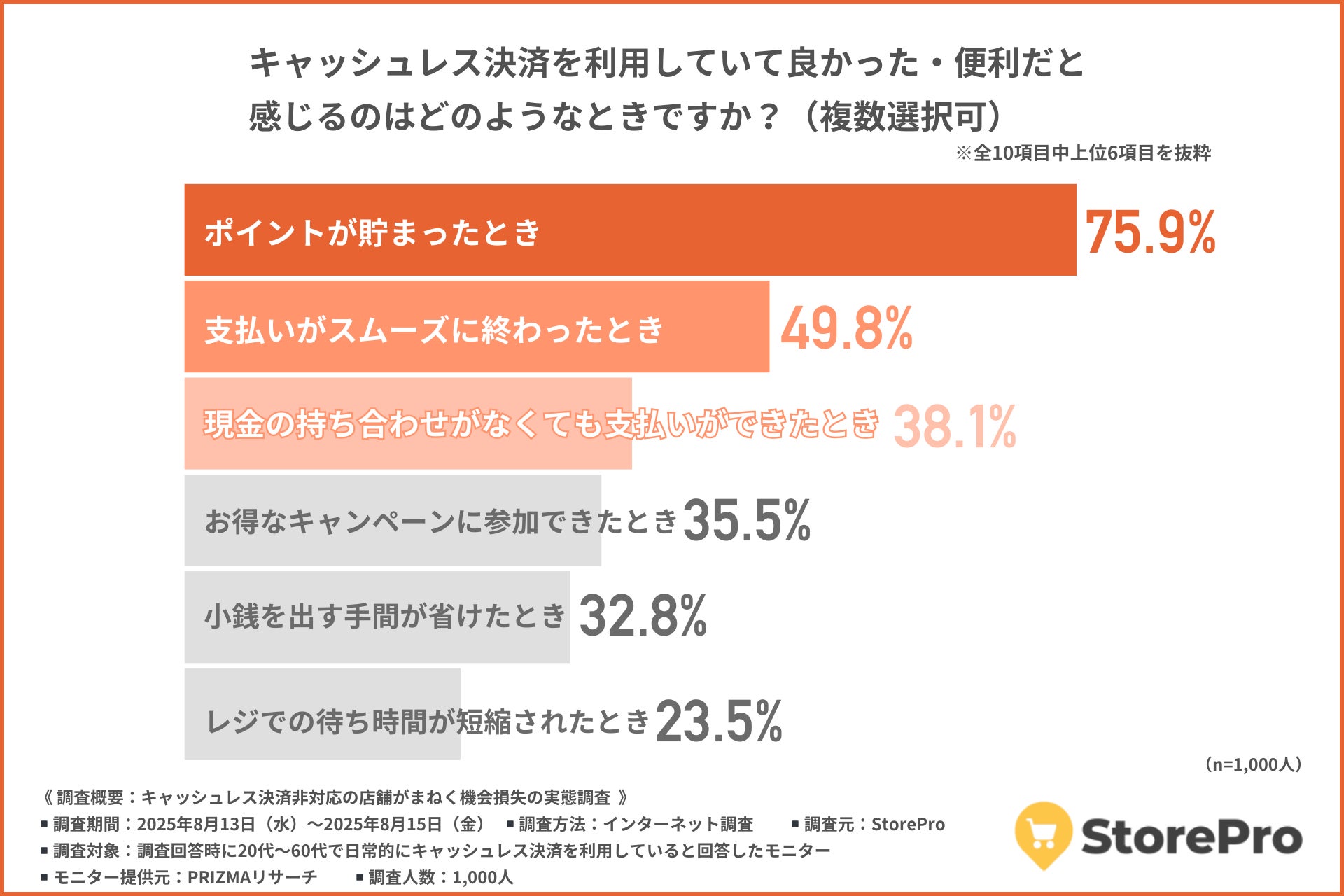

最後に、キャッシュレス決済の便利さを実感する場面についてうかがいました。

「キャッシュレス決済を利用していて良かった・便利だと感じるとき」について尋ねたところ、『ポイントが貯まったとき(75.9%)』が最多で、次いで『支払いがスムーズに終わったとき(49.8%)』『現金の持ち合わせがなくても支払いができたとき(38.1%)』となりました。

キャッシュレス決済を利用して良かったこととして「ポイント獲得」が最も多く、金銭的メリットへの意識が高いことが明らかです。

また、「支払いのスムーズさ」や「現金不足時の安心感」も評価されており、キャッシュレス決済は“効率”と“安心”の両面で実感値があると考えられます。

【まとめ】約半数がキャッシュレス決済非対応で購入断念の経験あり。キャッシュレス決済導入が再訪と売上に直結

今回の調査で、キャッシュレス決済を日常的に利用している20代〜60代がよく使っている決済手段は「QRコード決済」や「クレジットカード」であることが明らかになりました。

キャッシュレス決済を選ぶ理由としては「ポイントが貯まってお得」「会計がスムーズ」「財布を持ち歩かなくていい」といった実利と利便性の両面が上位に挙がりました。

こうした状況の中で、キャッシュレス決済非対応の店舗で購入を断念した経験がある方が約半数いることもわかりました。

購入を断念した店舗がキャッシュレス決済の対応を始めた場合、約9割が「再び利用したい」と回答しており、機会損失が潜在的ではなく“回収可能なロス”であることも明らかになりました。

キャッシュレス決済非対応の店舗に対しては「不便」「対応が遅れている」「再訪しにくい」といった印象を持つ方も多く、単なる決済手段の問題ではなく、店舗の姿勢や先進性に対する評価にも直結している点が重要です。

特に、「小規模飲食店」や「医療機関」ではキャッシュレス決済ができないケースが多く、導入のハードルの高さが今後の課題となりそうです。

また、約7割が新しい店舗を選ぶ際に「キャッシュレス決済対応」を重視しており、非対応であることが新規顧客の獲得チャンスを逃す要因になっていることも示されました。

加えて、キャッシュレス決済対応店舗で「ポイント還元」や「キャッシュバック」といった特典があると、多くの方が「利用頻度が上がる」と回答しており、キャッシュレス決済導入は単なる支払手段ではなく、リピート促進や集客力向上にも直結する施策といえるでしょう。

キャッシュレス決済の便利さを感じる場面は「ポイントが貯まったとき」や「スムーズに支払いが終わったとき」などで、日常の中で小さな満足が積み重ねられていることもわかりました。

この結果から、キャッシュレス決済は顧客満足の向上だけでなく、ブランドイメージの維持、新規顧客の獲得、そして機会損失の最小化といった複数の観点から戦略的に取り組むべき課題であると考えられます。

キャッシュレス決済対応の有無が、選ばれるかどうかの境界線になりつつある現在、対応の遅れは明確な経営リスクとして認識される必要があるのではないでしょうか。

<当調査の利用に関して>

当調査のデータを引用・転載する場合には、「出典:StorePro」の表記をお願いいたします。

出典元として下記ページへのリンクをお願いいたします。

https://store.cloudil.jp/news009/

・「PayPay」は、PayPay株式会社の登録商標です。

・「楽天ペイ」は、楽天グループ株式会社の登録商標です。

・「d払い」「iD」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

・「au PAY」は、KDDI株式会社の登録商標です。

・「Apple Pay」は、Apple Inc.の登録商標です。

・「Google Pay」は、Google LLCの登録商標です。

・「QUICPay」は、株式会社ジェーシービー(JCB) の登録商標です。

・「WAON」は、イオン株式会社の登録商標です。

・「nanaco」は、株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

・「楽天Edy」は、楽天Edy株式会社の登録商標です。

・「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の登録商標です。

・「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。

・「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)の登録商標です。

・「後払い.com」は、株式会社キャッチボールの登録商標です。

・「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

キャッシュレス決済の教科書「StorePro」

今回、キャッシュレス決済非対応の店舗がまねく機会損失の実態調査を実施したStorePro(https://store.cloudil.jp/)は、キャッシュレス決済端末やPOSレジに関する最新情報や導入事例を発信しています。

■StoreProとは

StoreProは、飲食店、小売店、美容サロン、クリニック等の実店舗経営者を対象に、POSレジやセルフレジ、キャッシュレス決済端末や決済代行サービスの最適な選定を支援する専門メディアです。「キャッシュレス決済の教科書」として、複雑なサービス比較や導入プロセスを論理的かつ分かりやすく整理しています。

最大の強みは、徹底した現場視点と信頼性です。税理士、弁護士、各業態の店舗オーナーといった専門家による監修体制を構築。業界屈指の口コミ量と、詳細な図解、さらに導入後の費用を把握できる試算機能を備え、経営者の迅速な意思決定を支えます。

また、当調査を始めとした独自の市場調査データは大手メディアにも多数引用されており、情報の正確性と中立性が高く評価されています。実店舗支援の実績を持つ株式会社Textradeが運営し、単なる導入ガイドを超えて、店舗運営の持続的な成長に寄与する実践的な知見を提供します。

・StorePro:https://store.cloudil.jp/

・お問い合わせURL:https://store.cloudil.jp/contact/

■運営概要

社名:株式会社Textrade

所在地:〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号-5F

設立:2021年3月1日

事業内容:WEBメディア運営、WEB制作事業、モバイルアプリ制作事業、SNS運用代行事業、SEOコンサルティング事業

公式サイト:https://business.textrade.org/

■関連ページ

https://store.cloudil.jp/cashless-terminal/

https://store.cloudil.jp/credit-authorization-terminal/

https://store.cloudil.jp/sole-proprietor-credit-card-payment/

https://store.cloudil.jp/cashless-payment-sole-proprietor/

https://store.cloudil.jp/credit-card-transaction-fee/

https://store.cloudil.jp/all-in-one-payment-terminal/

https://store.cloudil.jp/multi-payment-terminal/

https://store.cloudil.jp/cashless-fee/

https://store.cloudil.jp/payment-terminal-type/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像