現場が主役!小さな成功体験がテクノロジー導入・活用を加速させる―介護現場で広がる“前向きな変化”の連鎖―

令和6年度 鳥取県内介護事業所への伴走支援モデル事業実践報告

介護における生産性向上ガイドライン作成など、2017年から介護分野の生産性向上のためのさまざまな国の施策づくりで中心的な役割を担い、ウェルビーイングに溢れた介護事業所を創出するために「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる生産性向上伴走支援サービス「Sociwell(ソシウェル)」を展開している株式会社TRAPE(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:鎌田大啓)は、公益財団法人介護労働安定センター鳥取支部様より令和6年度介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業相談窓口における業務アドバイザーを受託し、鳥取県内で介護テクノロジー導入・活用に向けた生産性向上の取組みをしようとする3つのモデル介護事業所に対して伴走支援を実施し、成果を生み出すことができましたのでご報告させていただきます。

【令和6年度介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業とは】

この事業は、地域における相談窓口の設置、介護ロボットの評価・効果検証を実施するリビングラボ(開発の促進機関)を含む関係機関のネットワークの形成、実証フィールドの整備などを行うことで、全国版プラットフォームを構築し、介護ロボットの開発・実証・普及の流れを加速化することを目指しています。(事務局:エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所)

【本事業におけるTRAPEの取組内容と特徴】

-

鳥取県内の介護事業所向けの生産性向上セミナー

-

介護ロボットを導入しようとする介護事業所の選定支援(鳥取県内より3事業所)

-

介護ロボット導入前の土台づくりの取組みも含める

-

窓口とともに、県内の横展開まで見据えたモデル事業所を一定の選定基準に基づき選定

-

-

生産性向上ガイドライン、パッケージモデル等に沿った事業所活動への伴走支援(4〜6ヶ月)

-

2018年にTRAPEが実際に施設サービス・在宅サービスの介護事業所に伴走支援を行い、そのエッセンスをまとめて作成された「生産性向上ガイドライン」を土台にした「介護ロボットのパッケージ導入モデル」を軸に、TRAPEオリジナルの生産性向上伴走支援サービスSociwellのツールなどを介護事業所の状況に合わせてカスタマイズしてご提供

弊社カスタマーサクセス(担当者)が、オンラインで日常的にプロジェクトリーダーと密な対話を行い、プロジェクトリーダーを孤独にせず改善活動推進を後押し

-

結果として、定性的・定量的な業務改善効果はもちろん、現場マネジメントができるリーダーづくり、チームビルディング、そして目指す職場に向けた現場の変化を生み出し、今後も自律的に取組むチームづくり

-

【3つのモデル事業所の取組テーマと取組後の成果(一部)】

3つのモデル事業所の取組テーマ

-

社会福祉法人尚仁福祉会 特別養護老人ホーム江美の郷

利用者の日々の生活記録(“暮らし”)に関して、リーダー以外の職員からの記録やメモがほとんどなかった。そのため、リーダーがその日の利用者の暮らしをまとめたり加筆したりするために必要な情報が不足しており、インカムで職員から情報を集めたり、直接利用者の居室に出向いて話を聞く“散策”を行う必要がある状況だった。この課題に対して、リーダー以外の職員によるメモ書きやタブレット入力等で生活の様子に対する入力を増やすことで、リーダーの“散策”にかかる時間や暮らしの入力作業の負担を軽減した。結果、記録業務は大幅に短縮でき食事介助や口腔ケアなどの介護業務に行くことができるようになり、1名分の介護マンパワーを作り出すことができた。

そこで生まれた余力を現場の業務サポートに充てることで、チーム全体の余力創出につなげ、今後の生産性向上に向けた取組みの土台を整えた。 -

社会福祉法人やず 特別養護老人ホームすこやか

夜勤帯の時間外業務や、その後の業務スケジュールにまで影響を及ぼしていた「食事業務」について、現場の職員は強い課題感を抱いていた。そこで、介助にかかる時間や勤務帯ごとの業務遂行手順、ルールや判断基準を整理・構築した。この取組みにより、初めて「生産性向上」の成果を実感する成功体験を得ることができ、法人全体としても、今後自律的に変革を進めていくチームという意識を持ち、テクノロジー機器導入の土台づくりとなった。 -

社会福祉法人博愛会 特別養護老人ホーム博愛苑

「インカムの導入など新たな取組みを行っても、継続できずに変革前の状態に戻ってしまう」そんな課題を抱えたチーム環境において、職員同士が連携し、チームとして業務を遂行できるようにするために、1日の業務の流れや勤務帯ごとの役割を見直した。その結果、さまざまな業務課題が解決されただけでなく、新たに浮き彫りとなった入浴業務の課題に対しても、現場職員が主体となって対応。これまで現場でほとんど活用されていなかったインカムが、有効なツールとして実際の業務に活かされるようになった。今回の取組みは、職員の自発的な行動変容を促し、インカムの再活用へとつながった、実践的かつ意味のある改善プロセスとなった。

取組後の成果(一部)

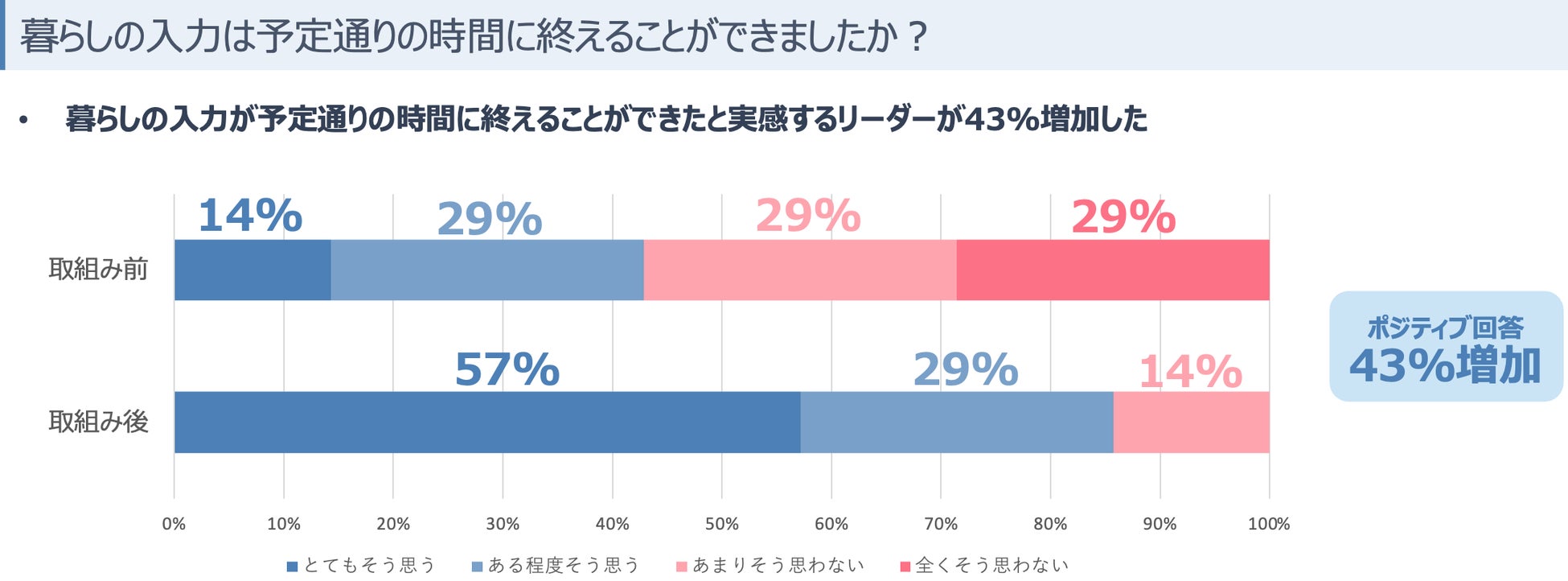

社会福祉法人尚仁福祉会 特別養護老人ホーム江美の郷

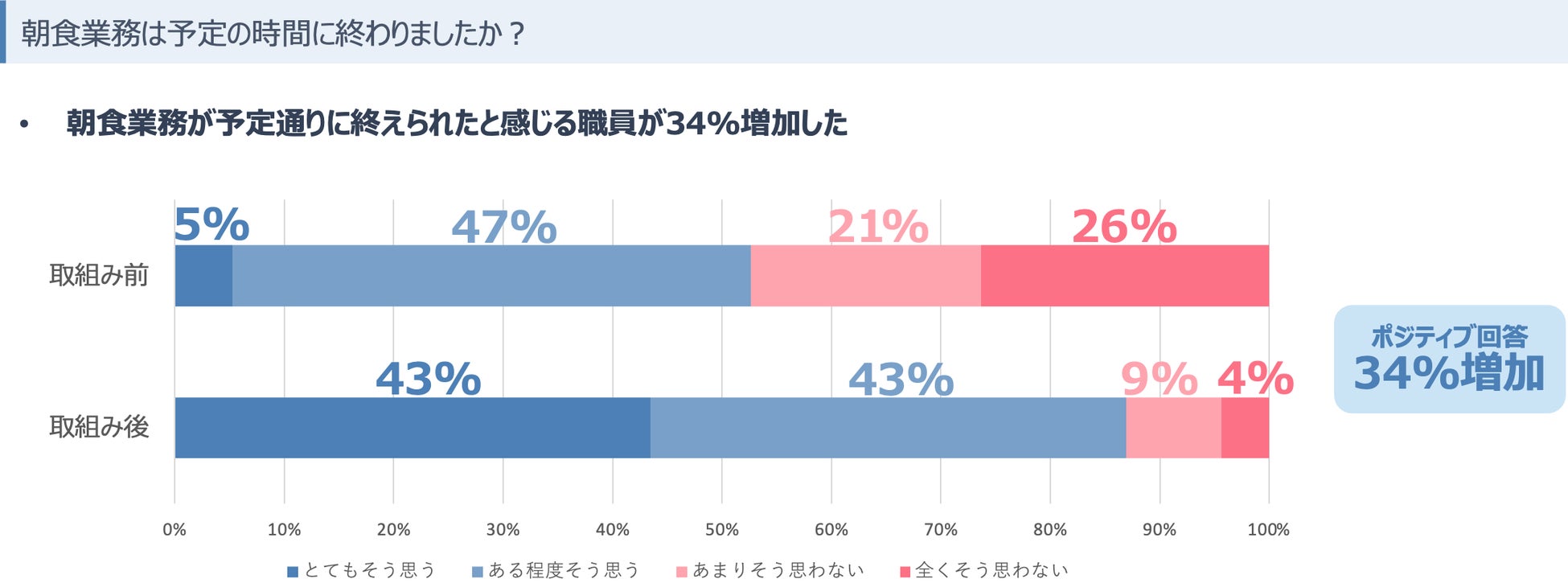

社会福祉法人やず 特別養護老人ホームすこやか

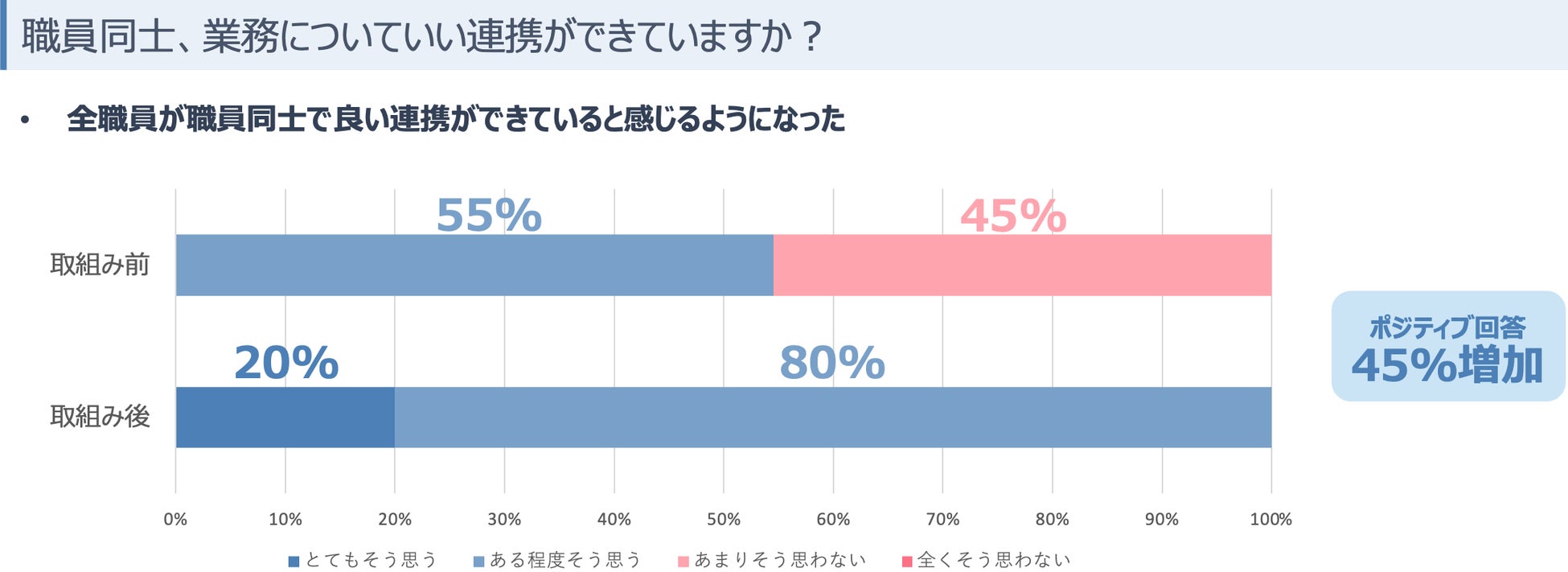

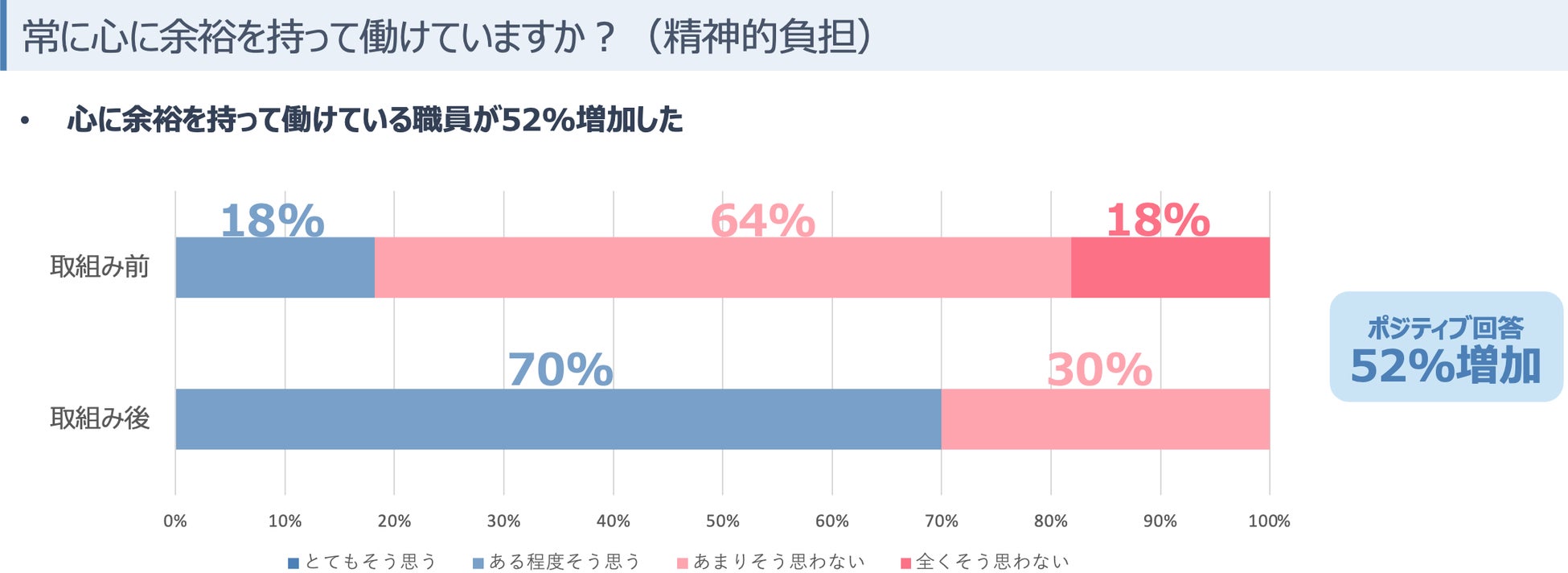

社会福祉法人博愛会 介護老人福祉施設博愛苑

【3つのモデル事業所の職員からの声のご紹介】

社会福祉法人尚仁福祉会 特別養護老人ホーム江美の郷

-

以前は、職員から手書きのメモなどが提供されることは全くなかったが、今では記録やメモ書きが増え、リーダーが利用者情報を求めて散策をしなくて済むようになった

-

休憩に入りやすくなった

-

おむつ交換の手伝いに行ける日があった

-

職員が"暮らし"を見る・書くことへの意識づけができた

-

記録やメモを意識した結果、職員の入所者に対する気づきが増えた

-

伴走支援が始まる前とは別の職場のように変化し、リーダー以外の職員も職員同士でコミュニケーションをとりながら主体的に取り組むようになった

社会福祉法人やず 特別養護老人ホームすこやか

-

食事業務をルール化したことで、記録や他の業務に予定通り取りかかれるようになった。その効果もあり、見守り業務の負担が減り、残業時間の短縮にもつながった

-

朝食時、「夜勤者や日勤者に業務を頼める」と思えるだけで、精神的な負担が軽くなった

-

次の業務に、これまでより早く取りかかれるようになった

-

同じ食事業務でも、職員ごとにやり方が異なることに気づいた。日によってかかる時間が大きく違う理由にも納得できた

-

これまでも現場を良くしようと改善案を出してきたが、実際に取り組むことができずに終わることが多かった。今回は初めて、きちんと結果につながり、大きな変化だと感じている

-

生産性向上はもっと壮大で難しいものだと思っていたが、そうではないとわかった

-

たとえ失敗しても、挑戦を続けていきたいと思えるようになった

-

今回の取り組みを通じて、ようやく法人を良くするための糸口が見えてきた

社会福祉法人博愛会 介護老人福祉施設博愛苑

-

以前はインカムの導入が現場ニーズと合っておらず定着しなかったが、今回の取組みの中で活用方法が明確になり、再導入を決定。入浴時間の短縮や職員間の連携強化を実現できた。現在ではインカムが日々の業務に欠かせないツールとして定着している

-

今回の伴走支援を通じて時間をうまく確保できたことで、今後はこの余力を個別ケアの充実に活かしていきたい

-

現場と共に課題解決の方針を考えるプロセスを重ねたことで、職員の「考える力」が養われ、以前のユニットと比べて改善提案や意見の数が明らかに増えた

-

目標を共有し、課題についてしっかりと対話を重ねながら取り組んだことで、職員一人ひとりが職場の改善を実感した。チーム全体としても、個人としても成長につながる機会となった

-

職員との対話を重ねることは時間も手間もかかるが、その過程で職員の思いをじっくり聞く貴重な機会にもなった

-

課題に対して「どうしていきたいのか」を丁寧に深掘りすることで、チーム内での提案や発言が増え、結果として職場全体の雰囲気やモチベーションの向上にもつながった

-

取組みの途中で、職員数の減少や入居者の居室移動といった大きな環境の変化があったものの、現場の士気は下がらず、全員が前向きに生産性向上に取り組むことができた

【3つのモデル事業所の経営者からの声のご紹介】

社会福祉法人尚仁福祉会

特別養護老人ホーム江美の郷

副施設長 大塚 一史様

近年の人手不足の中において、当施設でも十分な職員配置ができているとは言い難い状態です。そのような中、これまでも業務改善を検討してきましたが、自分たちだけでは、どうしても壁にぶつかってしまい改善できない課題がありました。「食事介助に時間がかかる」もその1つです。今回、生産性向上の取り組みの伴走支援を受けさせて頂けることとなり「食事時間に時間がかかる」は、やはり多くの職員が感じる課題でした。株式会社TRAPE様のアドバイスで、食事時間に日勤リーダーが記録業務に多くの時間がかかり食事介助に行けない状態から「記録業務の時間短縮をし、日勤リーダーが食事介助に行けるようになる」という取り組みにしました。内容は、職員全員がメモ書きやタブレット入力等で生活の様子を入力するようにしました。結果、記録業務は大幅に短縮でき介護業務に行くことができるようになり、1名分の介護マンパワーを作り出すことができました。

改善の結果はとても小さなことでしたが、今回取り組みをおこなって感じたことは、管理者から一般職員まで課題を共有し全員が目標をもって取り組めたことが非常に大きかったと思います。今までも職員との対話を重視していたつもりでしたが、実際には主任等とのみ話をして改善策を実施していました。今回のようにアンケートを何度も行い職員全員と日常的に対話を行う中で、職員から前向きな意見が出てくるようになりました。このような職員全体の意識の変化が、これからの課題解決に大きな力となっていくと実感させられました。

今回の伴走支援で、経験したことをこれからも継続し、「改善できる・変化に強い事業所風土」を作っていきたいと思います。貴重なご支援ありがとうございました。

社会福祉法人やず

特別養護老人ホームすこやか

施設長 田中 裕之様

とうとう“2025年問題”というキーワードのその年に突入しました。持続可能な社会保障制度へ、2025年を目途にあらゆる制度、仕組み、政策の転換が求められ、それらが本格的に実行される段階に入っています。縁あって介護サービス事業所に入って1年、今回生産性向上推進モデル事業所のチャンスをいただき、取り組みをとおして介護保険制度が直面している様々な課題や背景をよく理解することができました。そして、介護保険制度もまた容易ならぬ大転換期を迎えているということも理解しました。本事業全般にわたり、親身に伴走支援をしていただいた関係各位には、深甚の感謝を申し上げます。本事業を終えて、いま私の頭のなかでは、当施設が向かうべき方向性がはっきりとした輪郭でイメージできております。

取り組みの目標は、「ICT・介護ロボットの導入で時間や作業の負担軽減を図り、その成果を介護の質の向上に振り向けること」に違いはありませんが、それのみでは目標を達成することはできないと考えています。役職者・非役職者、先輩・後輩、同僚職員、異職種間、正規・非正規といった役割や待遇・処遇の異なる職員が混ざり合い、瞬間瞬間、様々な会話、コミュニケーションが複雑に交錯する職場です。数値化することのできない、「職員間の良好なコミュニケーション、気遣いや配慮、連携・サポート、目標の共有、チーム意識の向上といった“無形資産”の醸成に取り組むこと」をもう一つの目標に掲げ、この二つの目標を両輪に「生産性向上推進計画」を策定し、PDCAを回していくこととしました。本事業は、とても短い期間での取り組みでしたが、そこから得たものはとてもとても大きな“無形資産”でありました。

社会福祉法人博愛会

介護老人福祉施設博愛苑

施設長 長瀬 由卓様

介護現場における生産性向上は、今までも取り組んでいましたが、気がつくと改善前の状態に戻ってしまう状況が続いていました。どうすれば取り組みが定着するのか課題に感じていました。

今回の取り組みでは、小さな成功体験の積み重ねと職員との対話が成果につながったポイントでした。取組み前に職員に対して、キックオフ宣言を行ったことで、チームとして前向きな取り組む姿勢が芽生えています。職員個々の積極性が高まり、半年経った今でも職員同士のコミュニケーションの機会は明らかに増えていると感じています。

職員個々が協調性をもって取り組む事は簡単な事ではありません。一人一人が改善意識をもってお互いの意見を尊重し取り組んだ事や日々の不安や思いを自ら発信する事で意見を吸い上げやすい風土もできました。職員が相談しやすく、働きやすい環境へチームとして成長できたと感じています。

職員の負担感が減ったことで、心身に余裕が持つことができ、インカムの活用や余暇活動の充実といった取り組みを実践することができました。職員一人ひとりが介護職員として本来の「やりがい」を感じ、入居者と関わることができていることが最大の成果です。

これからも成功体験を積み上げていき、更なる成長を遂げると共に、その風土を法人全体に広めてまいります。

【公益財団法人 介護労働安定センター 鳥取支部からのコメント】

公益財団法人介護労働安定センター鳥取支部

介護労働サービスインストラクター

平尾 和彦様

今回の事業に携わる中で、当初は「介護現場における生産性向上・業務効率化のためには、どのようなロボットを導入すれば良いのだろうか」といった考えがあり、多くのテクノロジーに触れ知識を増やし、その知見を事業所に共有できるようにしなければいけないと感じていました。確かに、最新のテクノロジーを知ること、多くの情報を保持することも必要ですが、今回、TRAPE様の研修会や支援に携わり事業所様の成長と変化を客観的にみることで、「生産性向上=良いテクノロジーを導入すること」が目的となってはいけないことが分かりました。

今回の取り組みの中で「対話」というキーワードを耳にタコができるくらい聞きました。対話を繰り返し、何度も深掘りながらコミュニケーションを重ね、チームとして小さな成功体験を繰り返す。研修会の中でも話されていました「成功の秘訣は準備8割」。事業所が抱える課題をみんなで共有し、1枚岩となり同じ目的意識を持ち解決に向かう。そして、こういった取り組み方が風土となり強い組織になっていく。

組織が不安定な状況、またはトップダウンによるテクノロジー導入を先に行った場合、どんなに良いテクノロジーを導入しても使いこなすことが出来ず、また他のテクノロジー導入を検討するなど、元の状態に戻ってしまいます。いかに、生産性向上を進めるのに組織作りが重要か。

今回の取り組みでこのような考えを教えて下さり、TRAPE様との出会いに感謝しております。ありがとうございました。

【都道府県・市町村の担当者の皆様へ】

<株式会社TRAPE(トラピ)の生産性向上における取組み概要>

株式会社TRAPEは、2017年の介護業界において生産性向上という言葉が用いられた黎明期から、以下の活動を行ってきました。

-

厚生労働省の事業所向け「生産性向上ガイドライン」と自治体向け「生産性向上ガイドライン」の作成に深く関わり、厚生労働省主催の全国セミナーを4年連続で開催してきました。

-

2019年に日本で初めての地域版介護現場革新会議において熊本県と連携し、事務局運営、プロジェクト全体のグランドデザイン、実際の施設に対する伴走支援の実施など、オールインワンで成果を生み出してきました。

-

研修会やワークショップ、実際の伴走支援などを通じて3,000を超える介護事業所の経営者やミドルリーダーの思いに耳を傾け、対話を重ねてきました。

-

多くの施設サービスから在宅サービスまで、介護事業所の伴走支援を実施し、その取り組みの結果として、生産性向上、働きがいの向上、自律的な人材育成の3つを常に同時に生み出してきました。

-

2020年〜2024年にわたり厚労省が主催する介護事業所に向けた生産性向上全国セミナーで講演を担当しております。

-

2022年には、全国17ヶ所あるロボット相談窓口(厚労省 プラットフォーム事業)のうち1/3の6窓口の業務アドバイザーとして、2023年には全国16ヶ所あるロボット相談窓口のうち1/3の6窓口の業務アドバイザーとして数多くの介護事業所におけるICT・ロボット導入・活用の伴走支援を実施しました。2024年度は全国11箇所のロボット相談窓口のうち7箇所のロボット相談窓口の業務アドバイザーを行っています。(来年度以降ワンストップ窓口へ移行するための土台づくり)

-

2023年から、あおもり介護現場向上総合相談センター(青森県生産性向上総合相談窓口=ワンストップ窓口)や介護職場サポートセンターひろしま(広島県生産性向上総合相談窓口=ワンストップ窓口)と業務アドバイザー契約を締結し、全国に先駆けた取り組みをデザイン、ご支援しております。その他にも複数自治体様のご支援をしております。

-

ケアプランデータ連携システムへの取組みも行なっています。都道府県や市町村が実施する「ケアプランデータ連携システムの地域におけるモデル事業づくり」のご支援を行っています

◾️地方公共団体による『ケアプランデータ連携システム』活用セミナー

【2023年12月6日(水)開催】

(モデレーター:株式会社TRAPE 鎌田大啓)

https://youtu.be/HSjxEQKTxyI?si=0LNQJ5sb99oigAkT

◾️全国自治体向け『地域が取り組むケアプランデータ連携のいま』オンラインウェビナー

【2024年12月4日(水)開催】

第2部:TRAPE の鎌田氏と聞く!新たな普及施策と事業者の声

https://youtu.be/bMWKwkF5SFY?si=zm4w7UIw-5cLKc4R

◾️ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーンオンライン説明会

【2025年3月14日(金)開催】

利用者の立場から考えるケアプランデータ連携システムへの期待

【株式会社TRAPE(トラピ)について】

代表:鎌⽥⼤啓

本社:⼤阪市淀川区⻄中島5-11-9 新⼤阪中⾥ビル3F

設⽴:2015年9⽉

事業内容:

・「生産性向上くん」

介護事業所の生産性向上において一番重要な「準備8割」を実現するためのチームを作り、現場の課

題を「見える化」し、分析・解釈まで行える委員会機能を備えた、完全無料の業務改善サポートオン

ラインツール

・「Sociwell ソシウェル」

「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる

生産性向上 伴走支援サービス

・「介護経営者クラブ」

組織の枠を超えて経営者が対話し合い知見をシェアできる会員制コミュニティ

・「厚生労働省・自治体関連事業」

高齢者支援セクションが安心して頼れる一気通関の事業パートナー

【お問合せ・ご質問・取材のお申込みはこちら】

株式会社TRAPE 広報担当 宛

E-mail:info@trape.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像