業務棚卸しから始まった、テクノロジー活用とケアの再設計─介護現場が見出した新たな価値─

令和6年度 茨城県内事業所への伴走支援モデル事業実践報告

介護における生産性向上ガイドライン作成など、2017年から介護分野の生産性向上のためのさまざまな国の施策づくりで中心的な役割を担い、ウェルビーイングに溢れた介護事業所を創出するために「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる生産性向上伴走支援サービス「Sociwell(ソシウェル)」を展開している株式会社TRAPE(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:鎌田大啓)は、公益財団法人介護労働安定センター茨城支部様より令和6年度介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業相談窓口における業務アドバイザーを受託し、茨城県内で介護テクノロジー導入・活用に向けた生産性向上の取組みをしようとする3つのモデル介護事業所に対して伴走支援を実施し、成果を生み出すことができましたのでご報告させていただきます。

【令和6年度介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業とは】

この事業は、地域における相談窓口の設置、介護ロボットの評価・効果検証を実施するリビングラボ(開発の促進機関)を含む関係機関のネットワークの形成、実証フィールドの整備などを行うことで、全国版プラットフォームを構築し、介護ロボットの開発・実証・普及の流れを加速化することを目指しています。(事務局:エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所)

【本事業におけるTRAPEの取組内容と特徴】

-

茨城県内の介護事業所向けの生産性向上セミナー

-

介護ロボットを導入しようとする介護事業所の選定支援(茨城県内より3事業所)

-

介護ロボット導入前の土台づくりの取組みも含める

-

窓口とともに、県内の横展開まで見据えたモデル事業所を一定の選定基準に基づき選定

-

-

生産性向上ガイドライン、パッケージモデル等に沿った事業所活動への伴走支援(4〜6ヶ月)

-

2018年にTRAPEが実際に施設サービス・在宅サービスの介護事業所に伴走支援を行い、そのエッセンスをまとめて作成された「生産性向上ガイドライン」を土台にした「介護ロボットのパッケージ導入モデル」を軸に、TRAPEオリジナルの生産性向上伴走支援サービスSociwellのツールなどを介護事業所の状況に合わせてカスタマイズしてご提供

-

-

弊社カスタマーサクセス(担当者)が、オンラインで日常的にプロジェクトリーダーと密な対話を行い、プロジェクトリーダーを孤独にせず改善活動推進を後押し

-

結果として、定性的・定量的な業務改善効果はもちろん、現場マネジメントができるリーダーづくり、チームビルディング、そして目指す職場に向けた現場の変化を生み出し、今後も自律的に取組むチームづくり

【3つのモデル事業所の取組テーマと取組後の成果(一部)】

3つのモデル事業所の取組内容

総務への間接業務移行と業務棚卸しの意識改革

-

法人内の各部署では、間接業務の負担が大きく、専門職としての本来業務や現場職員とのコミュニケーションに十分な時間を確保できていなかった。この状況を改善するため、間接業務を一元的に担う総務部門を新たに立ち上げた。

-

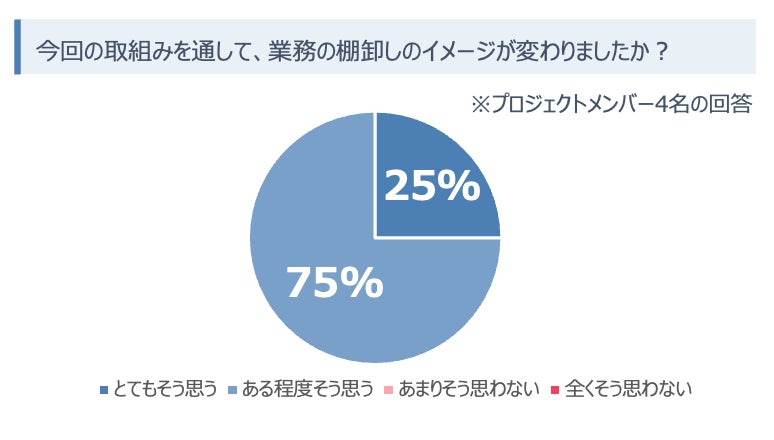

過去にはコンサルを導入して業務改善に取り組んだことがあったが、その際、業務の棚卸し方法がわからずに作業が進まず、総務への業務移行がうまくいかなかったという経験があった。その影響で、今回も業務棚卸しに対する苦手意識を抱えた状態でのスタートとなった。

-

今回は、一つの間接業務に絞って取り組み、伴走支援者との壁打ちを通じて業務フローを段階的に細分化。業務移行の条件を一つひとつ明確にしながら、総務への業務移行計画を具体化していった。

-

この経験を通じて、業務棚卸しへの苦手意識を克服し、自分たちの力で継続的に棚卸しができるというイメージと自信を持つことができた。また、部署間の連携も進み、組織全体の業務効率化につながった。

タブレット記録の改善と「準備8割」の学び

-

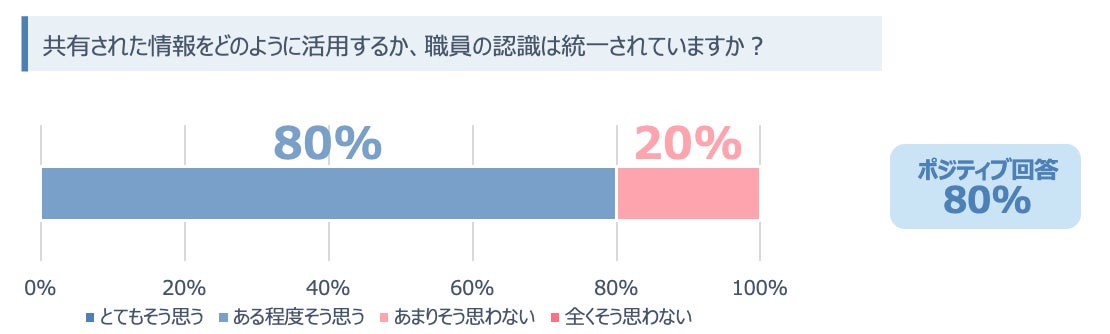

利用者対応のばらつきや情報共有の抜けを課題と捉え、タブレットを活用した日々の記録を充実させる取り組みを始めた。必要な情報と不要な情報の整理を進め、定型文を導入することで記録の精度向上とケアの統一を図った。

-

定型文を使った職員からは「申し送りがしやすくなった」という声も上がり、一定の効果が確認できた。一方で、職員の休職や利用者の体調不良が重なり、現場職員全員が定型文を活用してタブレットを操作する機会を持てなかったため、職員全体を巻き込んだ改善には至らなかった。

-

それでも、今後の実践の中でこの取り組みをさらに良くしていきたいという方向性が定まり、計画を立てることができた。

-

この経験から、「準備8割」が現場を動かす上でいかに重要かを実感し、今後は得られた気づきを活かし、対話を重ねながら取り組みを継続し、「利用者情報の共有強化」と「ケアの統一」に向けた仕組みの構築を目指すことになった。

業務見直しと眠りスキャンのデータ活用によってレクが利用者に及ぼす新たな価値を見出した

-

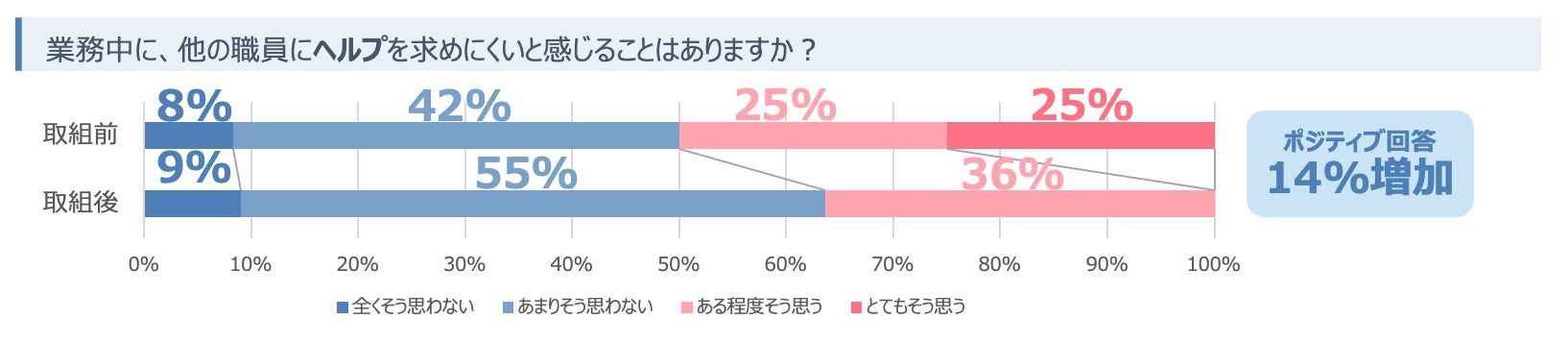

当初は、眠りスキャンのデータを活用してケアの質を高めることを目指していた。しかし、現状把握のためにアンケート分析やタイムスタディを実施した結果、業務の優先順位や役割分担の不明確さが職員間の連携を妨げていることが明らかになった。

-

そこで、まずは1日の業務の流れを整理して職員にゆとりを生み出すことが先決だと判断。新たにマスターライン(1日の業務の流れ)を作成し、役割分担と連携体制を見直すことで、お互いの動きが見えやすくなり、自然と助け合う場面が増えた。連携のしやすさやチームとしての一体感も高まり、業務の質が向上した。

-

こうして生まれた余力を活用してレクを実施し、眠りスキャンのデータを分析した結果、レクレーションが利用者の生活リズムを整え、睡眠の質を向上させる効果があることが明らかになった。

-

この気づきから、介護職が日々行っているレクレーションやアクティビティには、利用者にとって大きな価値があることを再確認するとともに、新たな可能性を見出すことができた。

取組後の成果(一部)

【3つのモデル事業所からの声】

業務の可視化・役割整理の効果

-

取り組みを通してお互いの業務が見えるようになり、役割の転換がしやすくなった。それに伴い、自分自身の業務も進めやすくなった。

-

業務の棚卸しに苦手意識があり、最初はどこまで洗い出せばよいのか分からず苦労した。しかし、伴走支援者からたたき台として業務フローの例を示してもらい、それをもとに修正・追記を行う中で業務が細分化され、総務に移せる業務が明確になった。今回の方法なら、今後も棚卸しを継続していけると感じた。

-

専門外の事務作業や業務量について、管理者と一緒に話し合う機会が生まれたことで、業務の全体像が共有され、見える化が進んだ。

管理者との対話とチームの一体感

-

管理者の想いや考えを直接聞く機会があり、共通認識が生まれたことで、課題について前向きに話し合うことができた。

-

取り組みの波及効果として、職員から「ペーパーレス化」「申し送りの見直し」など、情報共有に関する自発的な提案が生まれた。

-

職員から「ここまでやって終わってしまうのはもったいない」という声が上がり、今後も継続して取り組んでいきたいという想いが強まった。

ケアの質向上に向けた視点の変化

-

課題に対して、職員一人ひとりと個別に話す中で、ケアの方向性が本当に統一できているかを再確認する必要性を感じた。今後は少しずつ合意形成を図りながら、できることから着実に取り組んでいきたい。

-

職員が「改善したい」という想いを持っていることに気づいたと同時に、その想いを形にしていくためには「同じ方向を向くこと」が不可欠だと実感した。

-

生産性向上の取り組みは、これまでにない新しい試みだったため、一時的に職員への負荷もあったが、現場との対話を重ねることでその先にある成功への確信が持てた。だからこそ、小さな成功を丁寧に積み重ねていきたい。

振り返り・継続への意欲

-

一連のプロセスを学び、体験することができた。次は「生産性向上委員会」でこの取り組みをさらに継続していきたい。

-

職員同士が抱えている想いや考え方を知ることができたのは大きな成果だった。共有することで、今後のありたい姿について対話が生まれ、日常業務の中ではなかなか見えなかった「思いの共有」の大切さに気づいた。

-

タイムスタディの結果を職員に共有することで、業務量や負担を客観的に見直すことの重要性を学んだ。業務負担に対する固定概念が払拭され、役割分担の意義を再認識できた。

-

新しいマスターライン(業務の流れ)を作成・実施した際は、それをもとに都度職員同士で意見交換を行うことで、より良い業務体制づくりに向けたプロセスの重要性に気づいた。

-

リーダーの発信だけでなく、他の職員の声を待ち、引き出す姿勢の大切さも実感した。

-

普段の業務だけでは得られない、組織としての「芯のある意義」を見出すような改革が必要だと強く感じた。

【3つのモデル事業所の経営者からの声のご紹介】

株式会社ライフサポート山野

安住野

取締役 吉岡 寿子様

私たち安住野は、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護、訪問介護、居宅介護支援の4事業所を運営し、日々さまざまな課題に奮闘しています。

開設当初、たいていのことは経営陣でこなしてきましたが、事業規模が拡大することで、「業務の共有」という新たな課題が生じたり、業務の手順や効率化が求められたりするようになりました。自ら業務改善に取り組み始めたものの、日々の業務をこなしながら改善を進めることは非常に困難でした。以前、第三者を入れて業務改善に取り組んだこともありましたが、業務の洗い出しの段階で行き詰まってしまいました。でも、これらの経験があって、今回の伴走支援に取組むことができたと思っています。

安住野は、利用者様はもちろん、その周囲の人々にも笑顔をもたらす介護に携わりたいという強い想いを持ち続けたいと考えています。そこで、専門職が専門的な仕事に集中できる環境を整えるために「間接業務を専門に行う部署」として総務を立ち上げました。今回の取組みを通じて、業務改善の進め方や考え方を学ぶとともに、職員への周知を進める大きなきっかけとなり、職員とともにようやく業務改善のスタートラインに立つことができました。これからも、業務改善を一歩ずつ着実に続けていきたいと考えています。

社会福祉法人 浩喜会

特別養護老人ホーム うみべの家

施設長 加部 東孝治様

TRAPEさんに伴走支援をしていただき、本当に良かった!

単独では生産性向上の取組みは「ムリ」だった。まず何から着手すれば良いのか?介護の現場では聞きなれない生産性向上という語句に対するアレルギー(反発)や、すぐに人手不足との返事をするネガな雰囲気を打破出来なかった。

伴走支援の取組みは「統一した適切なケアの提供をするためには?」に基づいてじっくり腰を据えて、現場職員とのアンケートや対話を重ねることにより、自分たちだけでは気づけない課題を捉えることが出来、課題に対するアプローチの仕方もご提案いただけた。

情報共有や記録入力の仕方の簡素化などの見えてきた課題に対しても幾度となく意見交換が行われ、職員それぞれが課題を自分事として向き合うことが出来た。1ユニットを選抜して取組みをスタートしたが、プラスの波及効果なのか、他の部署からも業務の見直しの発言が散見されるようになっていった。

来年度以降も生産性向上の取組みを継続していく気運が醸成されたのは法人にとって新しい財産となりました。

伴走支援いただき本当にありがとうございました!

社会福祉法人 北養会

特別養護老人ホーム もくせい

施設長 伊藤 浩一様

モデル事業を通じた伴走にて得た大きな成果は、職員の「言葉」が変わったことです。例えば、「このデータを見ると・・」「今回の取り組み成果は何%でした」など、話す言葉の中に数字が入るようになりました。また、職員同士のコミュニケーションの多くが「会話」から「対話」に変化しました。もちろん会話も必要です。しかし、伴走を通じ、課題や目標(KPI)が明確になったことで、「課題を解決するためにはどうすればいいか?」「目標を達成するために何がうまくいっていて何がうまくいっていない

のか?」という対話が増えたのです。

今回、もくせいでTRAPEさんに伴走いただいたのは令和5年度に引き続き2回目でした。1度目は、生産性向上の右も左もわからないままの伴走がはじまり、「取り組みは全体で行いたい」「スピード感をもって取り組みたい」など今思うと恥ずかしい要望をお話ししていました。しかし、一度取り組んでみる

と「準備8割」の意味や「小さくはじめて小さい成功体験を繰り返す」、従順にプロセスを踏むことの重要性がわかりました。

「継続は力なり」この言葉は、生産性向上のためにあるのではと最近特に思います。そして、生産性向上が、職員、組織を大きく成長させることができる最高のツールだと確信しています。

【公益財団法人 介護労働安定センター 茨城支部からのコメント】

公益財団法人介護労働安定センター茨城支部

支部長 藤井 隆様

令和6年度プラットフォーム事業の一つである、生産性向上に向けた伴走支援の取組みを茨城県内3事業所にてご対応頂きました。

活動開始時には各事業所の推進リーダーの皆様はとても不安な様子でしたが、業務改善など経験豊富な(株)TRAPE様による、手厚い伴走支援により短期間での活動ではありましたが、各事業所での課題の見える化、課題に対しての改善がなされ、成果報告会では各事業所のリーダーの皆様から素晴らしい活動内容を発表して頂きました。

報告会当日は県内各所から多くの事業所様にご参加頂き、終了後のアンケートでは「非常に参考になった」等のポジティブ回答が100%であった事から、県内多くの事業所で今後の生産性向上に向けたヒントとなった事と思います。

また、活動頂いた各事業所からも伴走支援がなければ、短期間でここまでの成果は出せなかった。とのご意見等も頂き、伴走支援の有効性を再確認することができました。更に今回の活動をきっかけとして、各事業所にてリーダーが自主的に改善に取り組む姿勢も現れ人材育成と組織活性化につながった等のご意見も頂き、とても素晴らしい活動となりました。

引き続き生産性向上を推進し介護の価値を高めて参ります。

【都道府県・市町村の担当者の皆様へ】

<株式会社TRAPE(トラピ)の生産性向上における取組み概要>

株式会社TRAPEは、2017年の介護業界において生産性向上という言葉が用いられた黎明期から、以下の活動を行ってきました。

-

厚生労働省の事業所向け「生産性向上ガイドライン」と自治体向け「生産性向上ガイドライン」の作成に深く関わり、厚生労働省主催の全国セミナーを4年連続で開催してきました。

-

2019年に日本で初めての地域版介護現場革新会議において熊本県と連携し、事務局運営、プロジェクト全体のグランドデザイン、実際の施設に対する伴走支援の実施など、オールインワンで成果を生み出してきました。

-

研修会やワークショップ、実際の伴走支援などを通じて3,000を超える介護事業所の経営者やミドルリーダーの思いに耳を傾け、対話を重ねてきました。

-

多くの施設サービスから在宅サービスまで、介護事業所の伴走支援を実施し、その取り組みの結果として、生産性向上、働きがいの向上、自律的な人材育成の3つを常に同時に生み出してきました。

-

2020年〜2024年にわたり厚労省が主催する介護事業所に向けた生産性向上全国セミナーで講演を担当しております。

-

2022年には、全国17ヶ所あるロボット相談窓口(厚労省 プラットフォーム事業)のうち1/3の6窓口の業務アドバイザーとして、2023年には全国16ヶ所あるロボット相談窓口のうち1/3の6窓口の業務アドバイザーとして数多くの介護事業所におけるICT・ロボット導入・活用の伴走支援を実施しました。2024年度は全国11箇所のロボット相談窓口のうち7箇所のロボット相談窓口の業務アドバイザーを行っています。(来年度以降ワンストップ窓口へ移行するための土台づくり)

-

2023年から、あおもり介護現場向上総合相談センター(青森県生産性向上総合相談窓口=ワンストップ窓口)や介護職場サポートセンターひろしま(広島県生産性向上総合相談窓口=ワンストップ窓口)と業務アドバイザー契約を締結し、全国に先駆けた取り組みをデザイン、ご支援しております。その他にも複数自治体様のご支援をしております。

-

ケアプランデータ連携システムへの取組みも行なっています。都道府県や市町村が実施する「ケアプランデータ連携システムの地域におけるモデル事業づくり」のご支援を行っています

◾️地方公共団体による『ケアプランデータ連携システム』活用セミナー

【2023年12月6日(水)開催】

(モデレーター:株式会社TRAPE 鎌田大啓)

https://youtu.be/HSjxEQKTxyI?si=0LNQJ5sb99oigAkT

◾️全国自治体向け『地域が取り組むケアプランデータ連携のいま』オンラインウェビナー

【2024年12月4日(水)開催】

第2部:TRAPE の鎌田氏と聞く!新たな普及施策と事業者の声

https://youtu.be/bMWKwkF5SFY?si=zm4w7UIw-5cLKc4R

◾️ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーンオンライン説明会

【2025年3月14日(金)開催】

利用者の立場から考えるケアプランデータ連携システムへの期待

【株式会社TRAPE(トラピ)について】

代表:鎌⽥⼤啓

本社:⼤阪市淀川区⻄中島5-11-9 新⼤阪中⾥ビル3F

設⽴:2015年9⽉

事業内容:

・「生産性向上くん」

介護事業所の生産性向上において一番重要な「準備8割」を実現するためのチームを作り、現場の課

題を「見える化」し、分析・解釈まで行える委員会機能を備えた、完全無料の業務改善サポートオン

ラインツール

・「Sociwell ソシウェル」

「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる

生産性向上 伴走支援サービス

・「介護経営者クラブ」

組織の枠を超えて経営者が対話し合い知見をシェアできる会員制コミュニティ

・「厚生労働省・自治体関連事業」

高齢者支援セクションが安心して頼れる一気通関の事業パートナー

【お問合せ・ご質問・取材のお申込みはこちら】

株式会社TRAPE 広報担当 宛

E-mail:info@trape.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像