【”いい感じにして”はもう限界?】Webデザイナーが語る“困った指示”と理想のコミュニケーション

デザイナーへの曖昧な依頼の背景に構造的課題 コミュニケーション改善には要件定義と相互理解が不可欠

CloudInt(所在地:東京都港区)は、現役Webデザイナーを対象に、「Webデザイナーに聞く、非デザイナーからの“困った指示”と理想のコミュニケーション」に関する調査を行いました。

Webデザインの現場では、クライアントや社内の非デザイナーから寄せられる数々の依頼やフィードバックが日常的に飛び交っています。

しかしその中には、「なんとかいい感じにして」「すぐできるでしょ?」といった曖昧で無茶な指示も多く、現役Webデザイナーにとっては大きなストレスやモヤモヤの原因になっています。

では、非デザイナーからの“困った指示”は、現場でどれほど頻繁にあるのでしょうか。

また、その背景にはどのような認識ギャップがあり、Webデザイナーは実際どのように対応しているのでしょうか。

さらに、関係性をより良くするために、非デザイナーに「もっとこうしてほしい」と思う具体的な行動や、「言ってほしい言葉」にはどのようなものがあるのでしょうか。

そこで今回、CloudInt(https://cloudint.jp/)は、現役Webデザイナーを対象に、「Webデザイナーに聞く、非デザイナーからの“困った指示”と理想のコミュニケーション」に関する調査を行いました。

調査概要:「Webデザイナーに聞く、非デザイナーからの“困った指示”と理想のコミュニケーション」に関する調査

【調査期間】2025年10月20日(月)~2025年10月21日(火)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,006人

【調査対象】調査回答時に現役Webデザイナーと回答したモニター

【調査元】CloudInt(https://cloudint.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

“困る指示”ランキングから見えるWebデザイナーの業務の実態

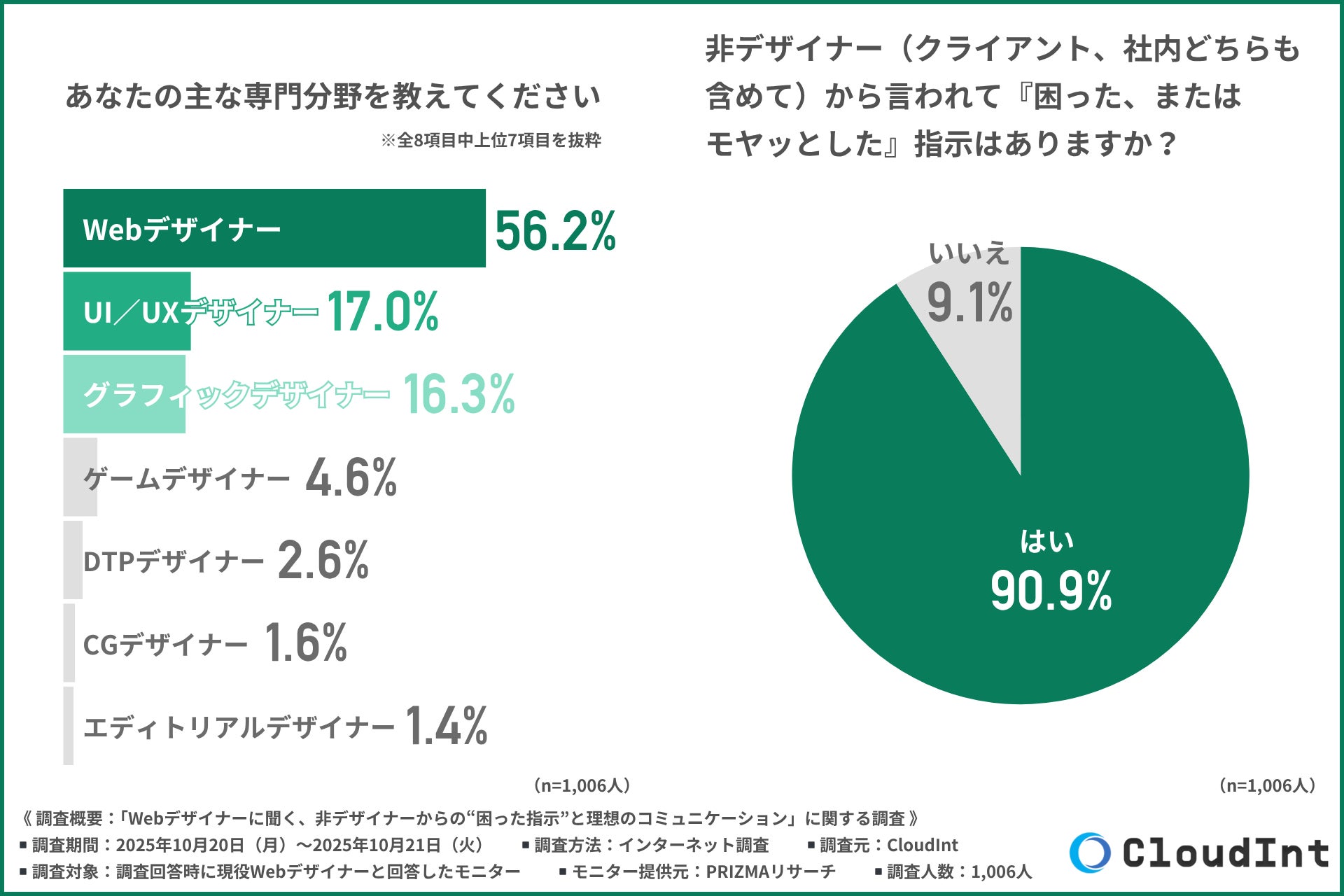

はじめに、現役Webデザイナーの方に、主な専門分野についてうかがいました。

「主な専門分野」について尋ねたところ、『Webデザイナー(56.2%)』が最も多く、『UI/UXデザイナー(17.0%)』『グラフィックデザイナー(16.3%)』と続きました。

回答者はいずれもWebデザイン業務に関わる現役のデザイナーですが、その中にはUI/UX設計やグラフィック制作など、周辺領域を専門とする方も一定数含まれています。Web制作に携わる多様な職種の声を集められたことで、現場の実態をより広く捉えた結果となりました。

では、実際にどの程度の方が非デザイナーの「困る指示」を経験しているのでしょうか。

「非デザイナーから言われて『困った、またはモヤッとした』指示」について尋ねたところ、9割以上の方が『はい(90.9%)』と回答しました。

大多数が少なくとも一度は「困った指示」を受けている実態が明らかになりました。

これは、デザイン業務において言語化しにくい部分が多く、依頼者との認識のずれが構造的に発生しやすいことを示しています。

特に、デザインの成果が「感覚」や「印象」で語られやすい領域であることが、指示の曖昧さを助長していると考えられます。

また、制作過程の専門性や工数が見えづらいために、依頼者が作業の難易度を過小評価してしまうケースも多く見られます。

こうした事情が積み重なることで、Webデザイナー側に「モヤッとした」感覚が生じやすくなっているといえます。

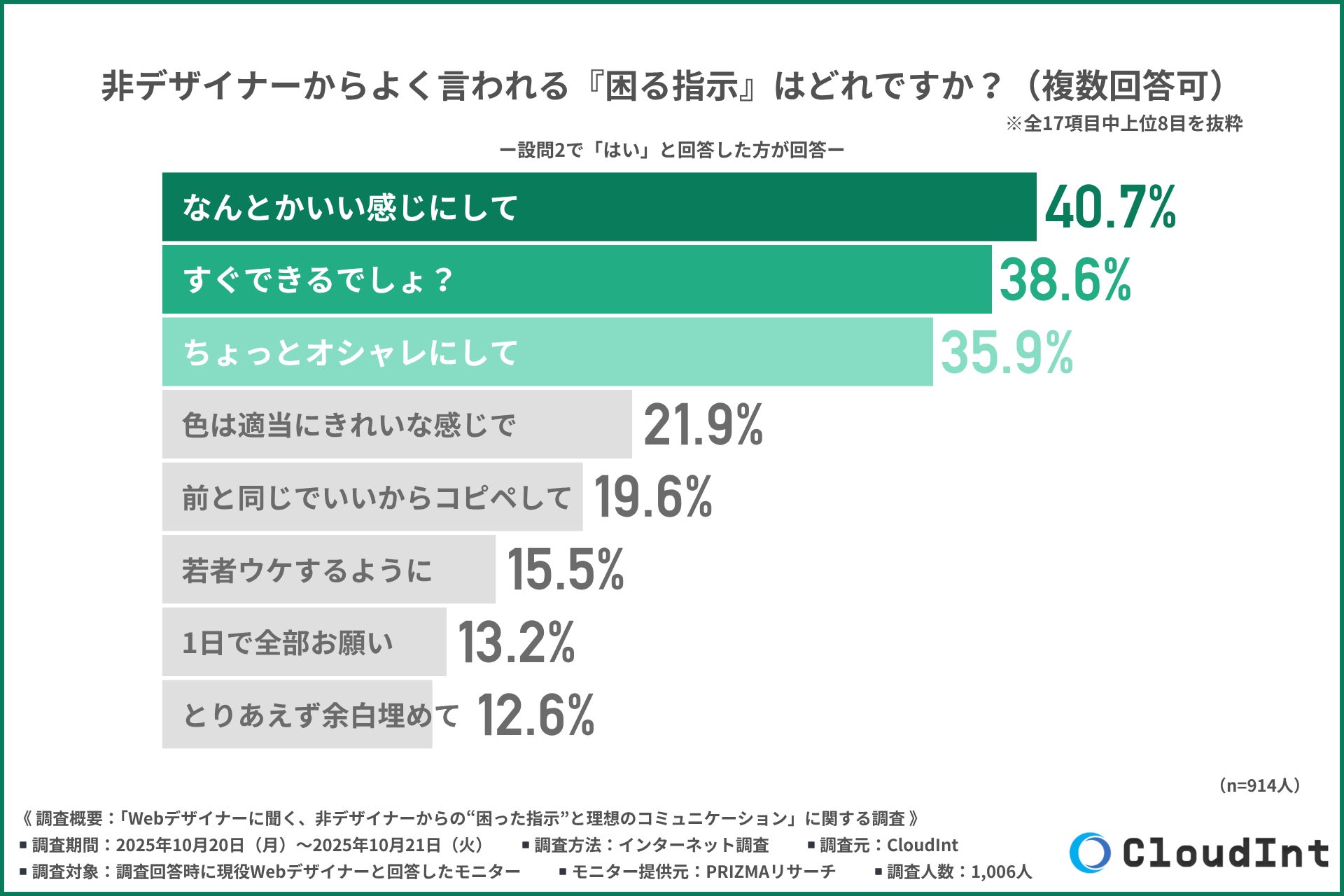

では、実際にどういった困る指示を出されているのでしょうか。

前の質問で『はい』と回答した方に、「非デザイナーからよく言われる『困る指示』」を尋ねたところ、『なんとかいい感じにして(40.7%)』が最も多く、『すぐできるでしょ?(38.6%)』『ちょっとオシャレにして(35.9%)』と続きました。

抽象的な表現や感覚的な依頼が上位に集中しています。こうした言葉は柔らかく聞こえますがデザインの目的や方向性を曖昧にし、作業効率を下げる要因になりやすいと考えられます。

特に「いい感じに」という指示は、依頼者の主観が強く、修正の繰り返しを生む典型的なパターンといえるでしょう。

この背景には、デザインの成果を「見た目」や「センス」で捉える傾向が依然として根強く、制作の意図や構造を共有する文化が十分に定着していないことも関係していると考えられます。

結果として、完成物への満足度だけでなく、プロセス全体のコミュニケーション負荷を高めてしまうケースも多いようです。

困る指示への対応と、その背景にあるもの

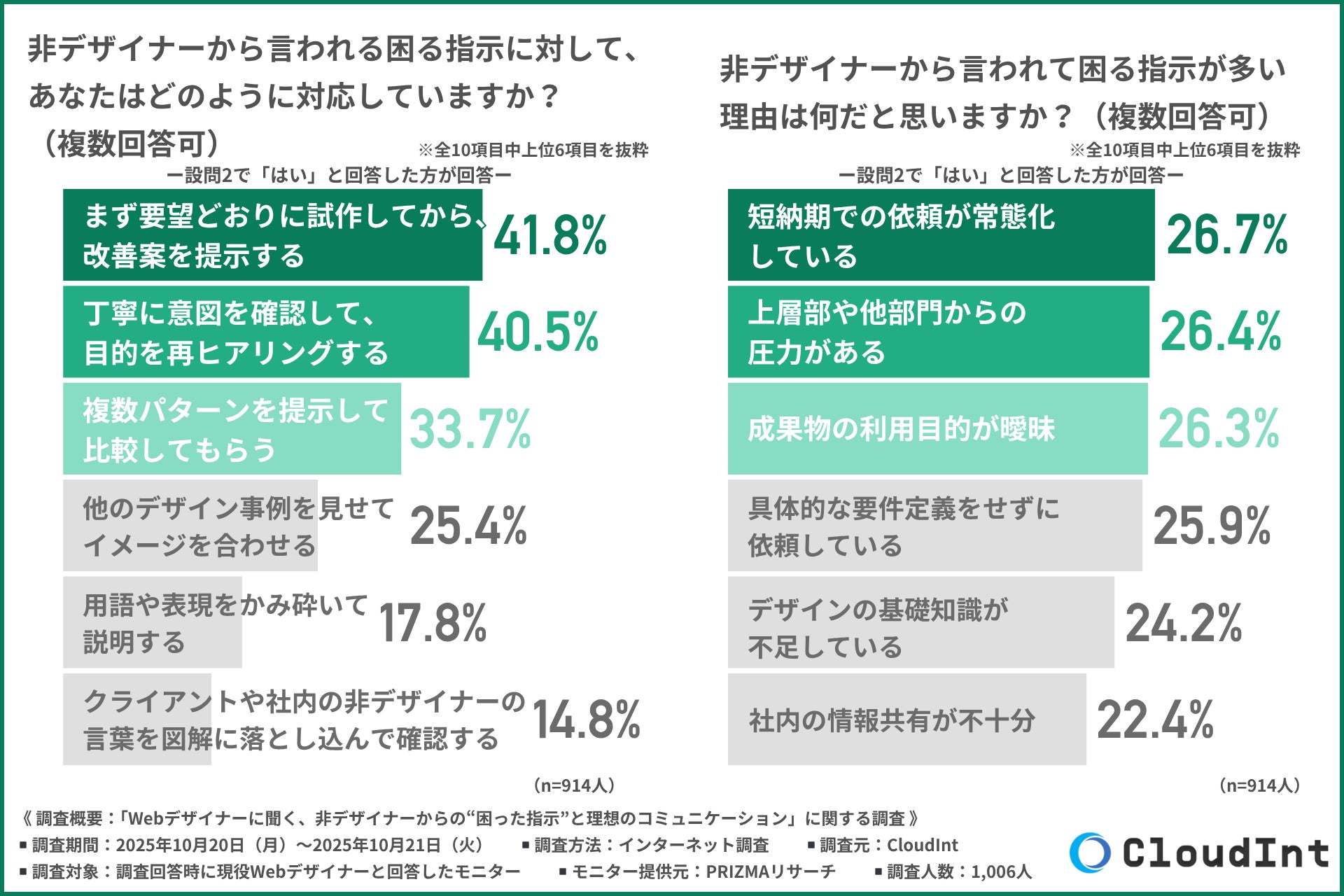

では、非デザイナーの困る指示に対してWebデザイナーの方々はどのように対応しているのでしょうか。

引き続き、前の質問で『はい』と回答した方にうかがいました。

「非デザイナーからの困る指示に対して、どのように対応しているか」と尋ねたところ、『まず要望どおりに試作してから、改善案を提示する(41.8%)』が最も多く、『丁寧に意図を確認して、目的を再ヒアリングする(40.5%)』『複数パターンを提示して比較してもらう(33.7%)』と続きました。

多くのWebデザイナーが、相手の意図を理解しながら柔軟に対応しようと努めています。

最初から対立するのではなく、実物を見せて合意形成を図る姿勢が目立ちます。

これは、非デザイナーと信頼関係を築きながら品質を守るための実践的アプローチといえるでしょう。

また、「まず試作してから改善案を提示する」という手法が最多となった背景には、言葉だけでは伝わりにくいデザインの特性があります。

“見て納得してもらう”ことで共通認識を得るという、現場で培われた実践的な工夫が、こうした対応傾向を支えているのではないでしょうか。

このように、対話と可視化を組み合わせることが、非デザイナーとの建設的な協働の鍵になっていると考えられます。

では、なぜ困る指示が実際に多く発生するのでしょうか。

「非デザイナーから言われて困る指示が多い理由は何だと思うか」について尋ねたところ、『短納期での依頼が常態化している(26.7%)』『上層部や他部門からの圧力がある(26.4%)』『成果物の利用目的が曖昧(26.3%)』が上位を占めました。

現場では、スピード重視の案件進行や不明確な指示が混乱を生んでいるようです。

デザインの意図が共有されないまま業務が進むことで、双方の理解に差が生まれやすくなっていると考えられます。

さらに、「上層部や他部門からの圧力」も挙げられており、依頼が現場に届くまでの過程で意向が錯綜している可能性があります。

これは、構造的な業務課題として多くの企業に共通する傾向だといえるでしょう。

より良いコミュニケーションのために―改善要望と“言ってほしい言葉”

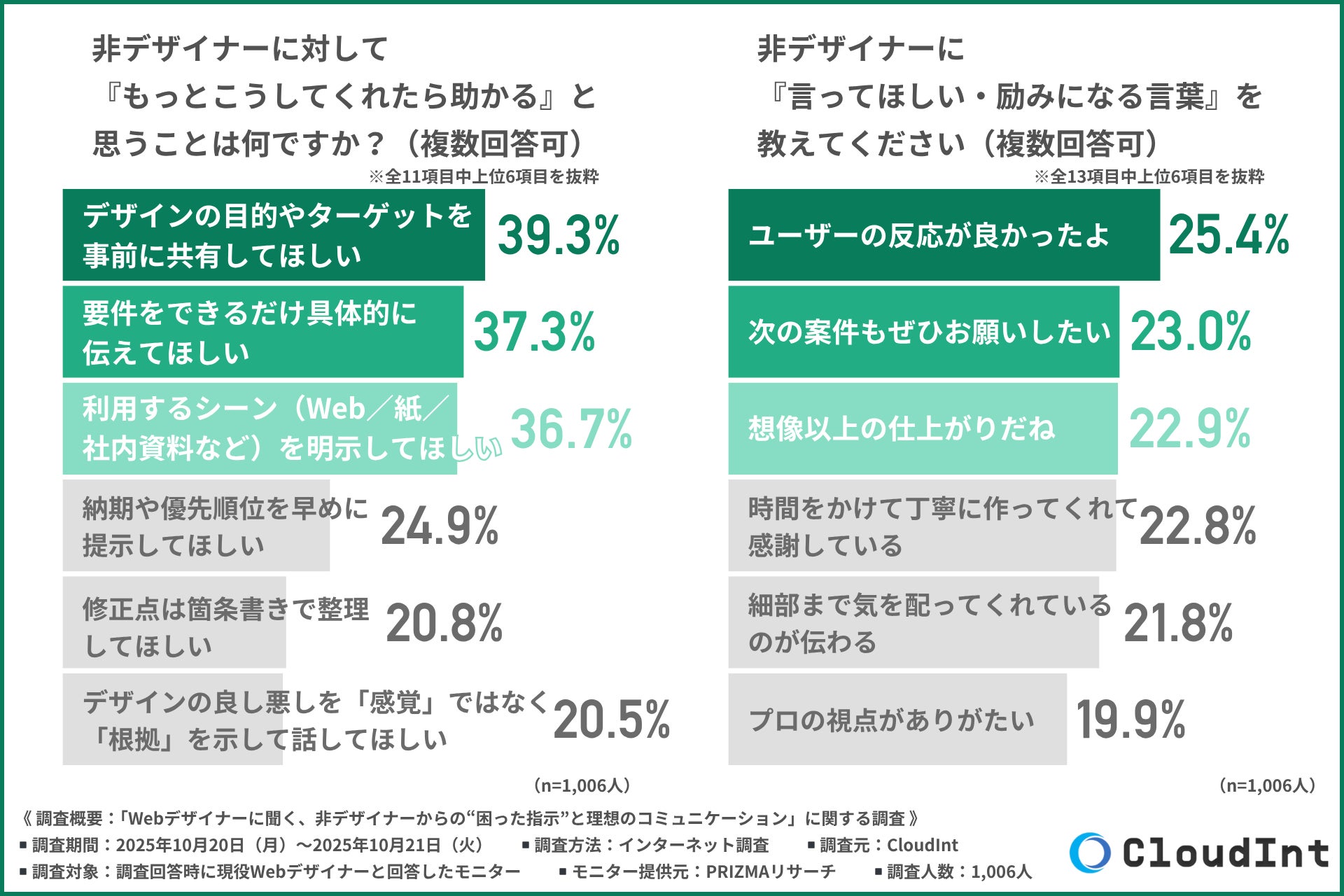

では、Webデザイナーが非デザイナーに対して求めることとしてどのようなことが挙げられるのでしょうか。

ここからは全員にうかがいました。

「非デザイナーに対して『もっとこうしてくれたら助かる』と思うこと」を尋ねたところ、『デザインの目的やターゲットを事前に共有してほしい(39.3%)』が最も多く、『要件をできるだけ具体的に伝えてほしい(37.3%)』『利用シーン(Web/紙/社内資料など)を明示してほしい(36.7%)』と続きました。

この結果から、Webデザイナーが求めているのは「デザイン工程への理解」よりも、むしろ“依頼前の情報共有の精度”であることが分かります。

デザインは単に「見た目」を整える行為ではなく、目的達成のための設計行為です。

しかし、こうした専門性への理解やリスペクトが十分に浸透していないことが、曖昧な依頼や短納期といった課題の背景にあるとも考えられます。

目的やターゲットが共有されていないまま依頼が進むと、成果物の方向性がずれやすく、修正の手戻りも発生しやすくなります。

そのため、依頼段階で「何を伝えたいのか」「誰に向けたデザインなのか」を明確に共有することが、最も基本的でありながら効果的な改善策といえるでしょう。

双方が役割を尊重し、共通の目的を見据えて情報を共有することが、本当の意味での“良いコミュニケーション”につながるのではないでしょうか。

では、Webデザイナーは非デザイナーからどのような言葉をかけてもらいたいのでしょうか。

「非デザイナーに『言ってほしい・励みになる言葉』」を尋ねたところ、『ユーザーの反応が良かったよ(25.4%)』が最も多く、『次の案件もぜひお願いしたい(23.0%)』『想像以上の仕上がりだね(22.9%)』と続きました。

Webデザイナーは「成果を実感できる言葉」をかけられるとモチベーションが上がるようです。

制作物による効果やフィードバックが、次の案件への意欲にもつながると考えられます。

特に上位に挙がった言葉の多くは、技術的な評価よりも「信頼」や「感謝」「成果の共有」といった人間的な承認を含んでいる点が特徴的です。

「あなたのデザインが役に立った」といった具体的な言葉が、努力が正当に評価されたという実感をもたらし、モチベーションの向上にも寄与しているといえるでしょう。

本音が示す改善のヒント―認識ギャップと有効な施策

ここからは、Webデザイナーが感じる非デザイナーとのWebリテラシーのギャップについてうかがいます。

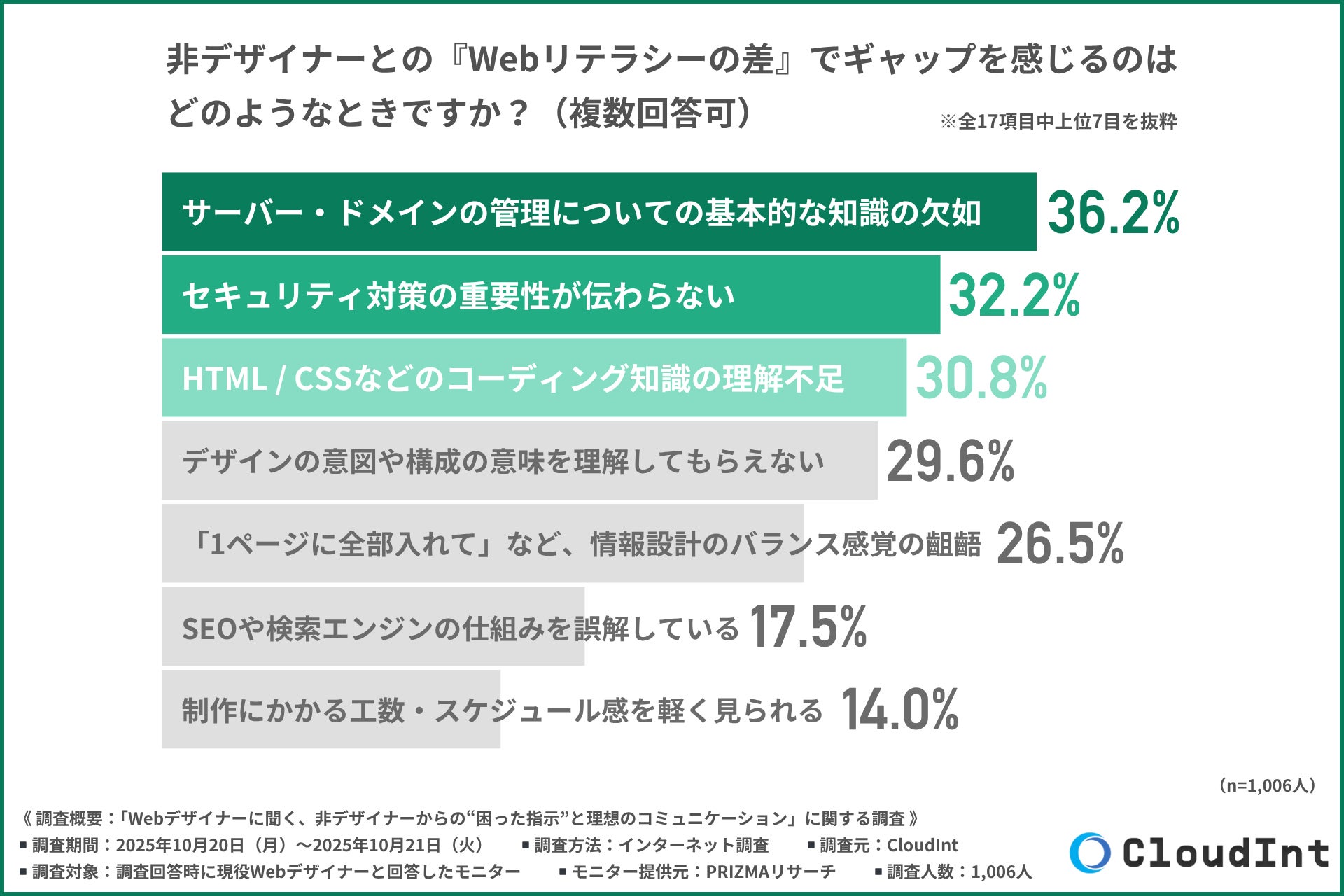

「非デザイナーとの『Webリテラシーの差』でギャップを感じるのはどのようなときか」について尋ねたところ、『サーバー・ドメインの管理についての基本的な知識の欠如(36.2%)』『セキュリティ対策の重要性が伝わらない(32.2%)』『HTML/CSSなどのコーディング知識の理解不足(30.8%)』が上位でした。

制作現場では、デザインのみならずシステムやセキュリティの知識も必要とされるケースが増えています。非デザイナーがその重要性を十分理解していない場合、判断基準や優先順位に齟齬が生じやすいと考えられます。

こうしたギャップは、単に知識不足というよりも、業務領域の違いによる「前提のずれ」から生じていることが多いようです。

例えば、サーバーやセキュリティの課題は“目に見えないリスク”であるため、非デザイナー側は緊急性を感じにくい傾向があります。

双方が共通の基礎知識を持ち、制作過程で必要な情報を平易な言葉で説明・共有することが、円滑な進行と成果物の品質維持に欠かせないといえるでしょう。

では、Webデザイナーは非デザイナーとの認識ギャップについてどう考えているのでしょうか。

「デザイナーと非デザイナーの認識ギャップは埋められると思うか」と尋ねたところ、7割以上の方が『はい(76.1%)』と回答しました。

この結果からは、知識レベルの違いそのものよりも、理解を共有しようとする姿勢の重要性がうかがえます。

多くのWebデザイナーが、非デザイナーとの認識ギャップは対話と相互理解によって解消できると考えています。

Web制作の基礎構造や制作工程の意味を互いに学び合うことで、認識のずれを防ぎ、より現実的な判断やスケジュール調整が可能になるでしょう。

知識を一方的に補うのではなく、「互いに学び合う姿勢」が認識ギャップを埋める第一歩といえそうです。

では、非デザイナーとのコミュニケーションを改善するにはどう対策したらいいのでしょうか。

最後に、「非デザイナーとのコミュニケーション改善のために最も有効だと思う施策」について尋ねたところ、『要件定義の徹底(30.0%)』が最多で、『目的・KPIの明文化(23.7%)』『デザインリテラシー研修(20.6%)』と続きました。

デザインプロセスの初期段階で「何を達成するのか」を明確化することが、最も有効な対策と考えられています。

目的の共有と要件定義を丁寧に行うことが、誤解や修正の発生を防ぐ基本であり、チーム全体の生産性向上にもつながるでしょう。

また、「目的・KPIの明文化」や「デザインリテラシー研修」といった項目が上位に挙がったことからも、単なるコミュニケーションスキルではなく、情報を構造的に整理し、判断基準を共通化する仕組みづくりが求められていることがわかります。

一人ひとりの伝達力だけでなく、組織として「共通言語」を持つことが、Webデザイナーと非デザイナー双方の協働をよりスムーズにする鍵といえるでしょう。

【まとめ】“リスペクト”が生む良いデザイン、共通言語で築く協働関係

今回の調査で、非デザイナーからの“困る指示”がWeb制作現場で日常的に生じている実態が明らかになりました。

9割以上のWebデザイナーが非デザイナーの曖昧な指示に困惑しており、「短納期の常態化」や「目的共有の不足」など、現場を越えた構造的な課題が背景にあることがわかります。

特に「なんとかいい感じにして」「すぐできるでしょ?」といった指示は、デザインを感覚的な作業と誤解していることの表れです。

デザインは本来、課題解決と目的達成のための設計行為であり、その専門性への理解やリスペクトが十分に浸透していないことが、認識のずれを生んでいると考えられます。

一方で、多くのWebデザイナーは「試作品を見せて改善案を提示する」など、対話を通じて合意形成を図る姿勢をとっており、衝突ではなく協働を重視していることも明らかになりました。

非デザイナー側に求めるのは、「目的やターゲットの共有」「要件の具体化」など、情報を整理し共有する姿勢です。

また、Webリテラシーの差についても、知識の有無より「互いに学び合う姿勢」が重要とする声が多数を占めました。

改善策として最も多く挙げられた「要件定義の徹底」は、単なるプロセス管理ではなく、信頼関係を築くための基盤づくりともいえます。

デザインの質を高めることは、単なる効率化ではなく、互いの専門性を尊重し合う意識を持つことから始まるのではないでしょうか。

今回の調査結果は、そうした意識が今後の制作現場で広がっていくことを期待させる内容となりました。

<当調査の利用に関して>

当調査のデータを引用・転載する場合には、「出典:CloudInt」の表記をお願いいたします。

出典元として下記ページへのリンクをお願いいたします。

https://cloudint.jp/press-release08/

Webデザイン・プログラミング学習の情報メディア「CloudInt」

今回、「Webデザイナーに聞く、非デザイナーからの“困った指示”と理想のコミュニケーション」に関する調査を実施したCloudInt(https://cloudint.jp/)は、プログラミング・Webデザイン学習やIT転職に役立つ情報を発信しています。

■CloudIntとは

CloudIntは、Webデザイン学習やデザイナー転職を志す方向けに、質の高い情報をわかりやすく届ける専門メディアです。

「どのスクールを選べばよいか」「助成金/補助金が使える講座はあるか」「未経験者や中途者がどう学び始めるか」など、実際の学習・キャリア選択に直結するテーマを中心に扱っています。

●主な特徴・強み

スクール比較やランキングの充実

「Webデザインスクールおすすめランキング10選」「副業におすすめのスクール」など、さまざまな切り口でスクールを比較・紹介しています。

●助成金・補助金制度の解説

個人が使えるリスキリング補助金、教育訓練給付制度など、費用面で学習を後押しする制度の活用情報も提供。

●目的・属性別の学習ガイド

未経験、社会人、30代以上、フリーランスを目指す人など、受講者の状況に応じたスクールの選び方や学習スタイルを整理しています。

●スクール診断・マッチング支援

受講者自身の目的やバックグラウンドに応じて、「あなたにぴったりのWebデザインスクール診断」が利用できます。

●最新のキャンペーン・割引情報も網羅

スクールの割引キャンペーンや給付金対応講座など、知って得する情報をタイムリーに発信。

CloudInt:https://cloudint.jp/

お問い合わせ:https://cloudint.jp/contact/

■運営概要

社名:株式会社Textrade

所在地:〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号-5F

設立:2021年3月1日

事業内容:メディア事業・WEB制作事業・モバイルアプリ制作事業・SEOコンサルティング事業・SNS運用代行事業

公式サイト:https://business.textrade.org/

■関連ページ

https://www.instagram.com/cloudint_official/

https://www.youtube.com/channel/UCtdPL83UAuEdOMGR7dRU_mw

https://cloudint.jp/reskilling-benefits-individual/

https://cloudint.jp/web-design-school-ranking/

https://cloudint.jp/cheap-web-design-school/

https://cloudint.jp/side-job-web-design-school/

https://cloudint.jp/mother-web-design-school/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像