【AI時代のエンジニア像】半数以上がChatGPTを実務利用 求められるのは“使う力”から“導く力”へ

AIを敵ではなく味方に 設計・思考・企画の領域で価値を発揮する“新世代エンジニア”の姿

CloudInt(所在地:東京都港区)は、現役エンジニアを対象に、「AI時代におけるエンジニアのリアルな意識とキャリアへの影響」に関する調査を行いました。

AIの進化が目覚ましいスピードで進む中、エンジニアの現場にも大きな変化が訪れています。

コード補完ツールや対話型AIの普及により、従来は人が行っていた設計・実装・検証といったプロセスの一部が、AIに代替されることによって効率化される時代になりました。

一方で、「自分の仕事がAIに置き換わるのではないか」という不安や、「AIをどう活用すればキャリアに生かせるのか」といった戸惑いの声もあります。

特に、エンジニアという職種はAIの恩恵と影響を直接的に受ける立場にあることから、技術革新の中で、専門職としての価値やスキルの在り方をどう再定義していくべきかが問われています。

そこで今回、CloudInt(https://cloudint.jp/)は、現役エンジニアを対象に、「AI時代におけるエンジニアのリアルな意識とキャリアへの影響」に関する調査を行いました。

調査概要:「AI時代におけるエンジニアのリアルな意識とキャリアへの影響」に関する調査

【調査期間】2025年10月20日(月)~2025年10月21日(火)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,008人

【調査対象】調査回答時に現役エンジニアと回答したモニター

【調査元】CloudInt(https://cloudint.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

業務で使用しているAIツール1位は「ChatGPT」!目的は「コーディングの補助」や「ドキュメントの自動生成・要約」が中心

はじめに、現役エンジニアが業務でどのようなAIを利用しているのかを尋ねました。

「現在、業務で使用しているAI」について尋ねたところ、『ChatGPT(56.0%)』が最も多く、『Gemini(旧Bard)(27.1%)』『GitHub Copilot(23.1%)』と続きました。

生成AIは、すでに多くのエンジニアにとって業務を支える相棒のような存在になりつつあるようです。

特に『ChatGPT』は、情報検索や要約、仕様設計の補助など、開発の前工程や資料作成まで幅広く活用される傾向にあります。

『Gemini(旧Bard)』は、検索エンジンとの親和性を活かして技術調査やコードの検証補助などに利用されており、ツールごとに得意領域が分かれ始めていることも特徴的です。

また、『GitHub Copilot』など開発支援特化型AIの利用も一定数見られ、AI活用の方向性が”発想・設計型”か”実装支援型”かで分化しつつあると考えられます。

では、エンジニアたちはこうしたAIを、どのような目的で業務に取り入れているのでしょうか。

「業務でAIを使用している目的」について尋ねたところ、最も多かったのは『コーディングの補助(45.3%)』で、次いで『ドキュメントの自動生成・要約(42.9%)』『アイデア出し・技術調査(42.0%)』が続きました。

AIはエンジニアの思考を補助するだけでなく、日常業務の効率化を支えるツールとして活用が広がっているようです。

特に『コーディングの補助』に加え、『ドキュメントの自動生成・要約』が上位に挙がったことから、開発だけでなく設計書や議事録、技術資料の作成支援といった分野にもAIが浸透しつつあることが分かります。

また、『アイデア出し・技術調査』など創造的な工程にもAIを取り入れる動きが見られ、エンジニアの発想や学習を後押しする存在として定着しつつあります。

今後は、単なる業務の省略にとどまらず、思考支援や知的生産性の向上を担うツールとしての役割が一層期待されるでしょう。

では、AIの利用が拡大する中で、エンジニアたちは「仕事が奪われる」という不安をどの程度感じているのでしょうか。

現役エンジニアが感じる、AIのメリット・デメリットとは?

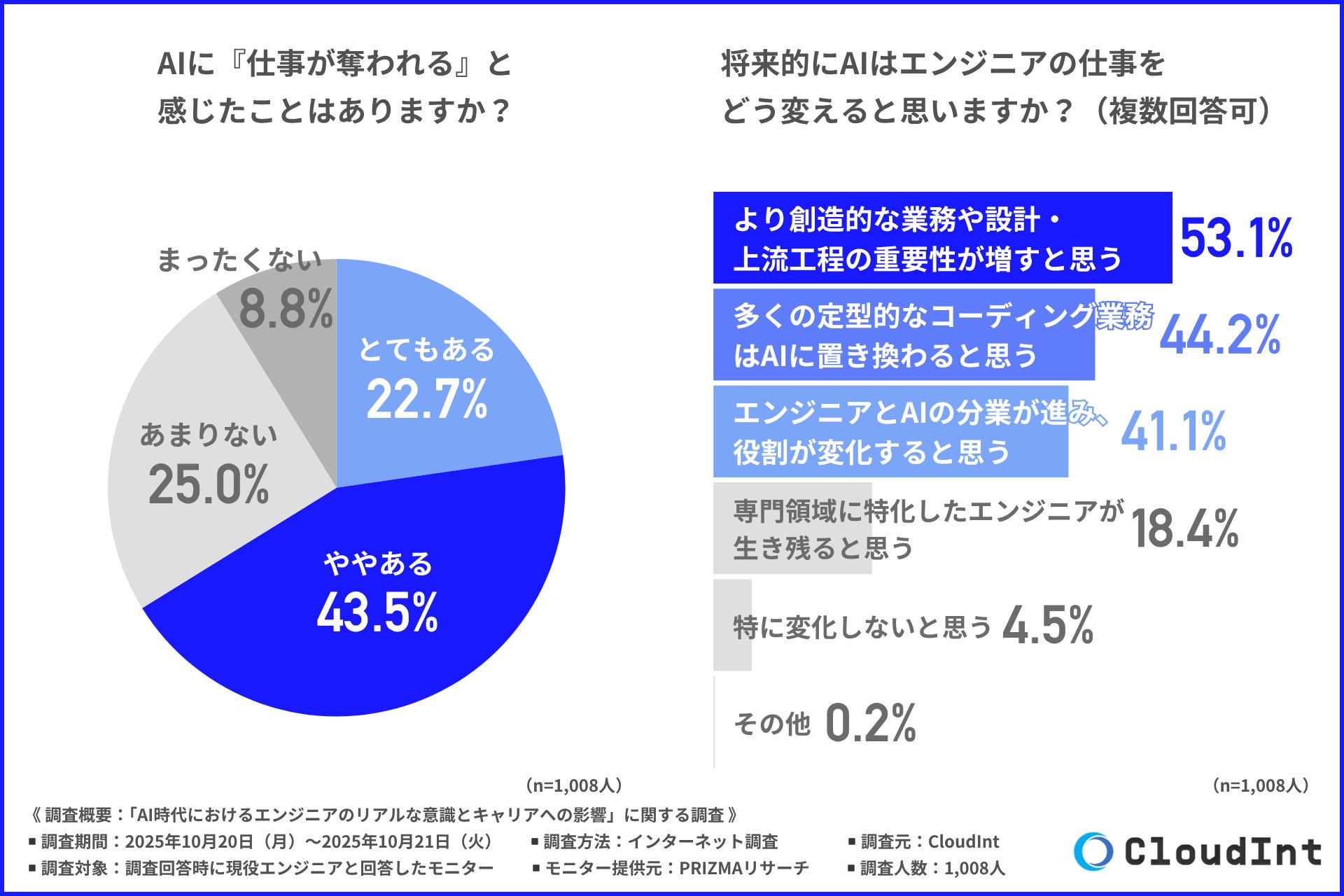

「AIに仕事が奪われると感じたことがあるか」について尋ねたところ、約7割が『とてもある(22.7%)』『ややある(43.5%)』と回答しました。

AIの進化による不安は、単なる危機感ではなく、変化への適応意識とも捉えられそうです。

AIが急速に業務へ浸透する中で、「仕事を奪われるのでは」という焦りがある一方で、スキルを磨いたり、AIと共存する方法を模索していると言えるでしょう。

では、そうした不安を抱えながらも、エンジニアたちはAIが仕事の内容をどのように変えていくと考えているのでしょうか。

「将来的にAIはエンジニアの仕事をどう変えるか」について尋ねたところ、『より創造的な業務や設計・上流工程の重要性が増すと思う(53.1%)』が最も多く、次いで『多くの定型的なコーディング業務はAIに置き換わると思う(44.2%)』『エンジニアとAIの分業が進み、役割が変化すると思う(41.1%)』が挙がりました。

半数以上が『より創造的な業務や設計・上流工程の重要性が増すと思う』という回答で、AIによる自動化を前提に、人間にしかできない創造的な判断や構想力に関心が移りつつあることがうかがえます。

次いで『多くの定型的なコーディング業務はAIに置き換わると思う』との回答が続き、効率化の進展により、単純な作業は今後AI主導へと置き換えられていく見方が広がっています。

また、『エンジニアとAIの分業が進み、役割が変化すると思う』という声も4割を超え、AIを“競合”ではなく”協働するパートナー”と位置づける意識の高まりが示されました。全体として、AIは脅威ではなく、”エンジニアの価値を再定義する契機”として受け止められ始めているといえるでしょう。

では、AIスキルの有無がエンジニアの将来のキャリアにどのような差を生むと考えられているのでしょうか。

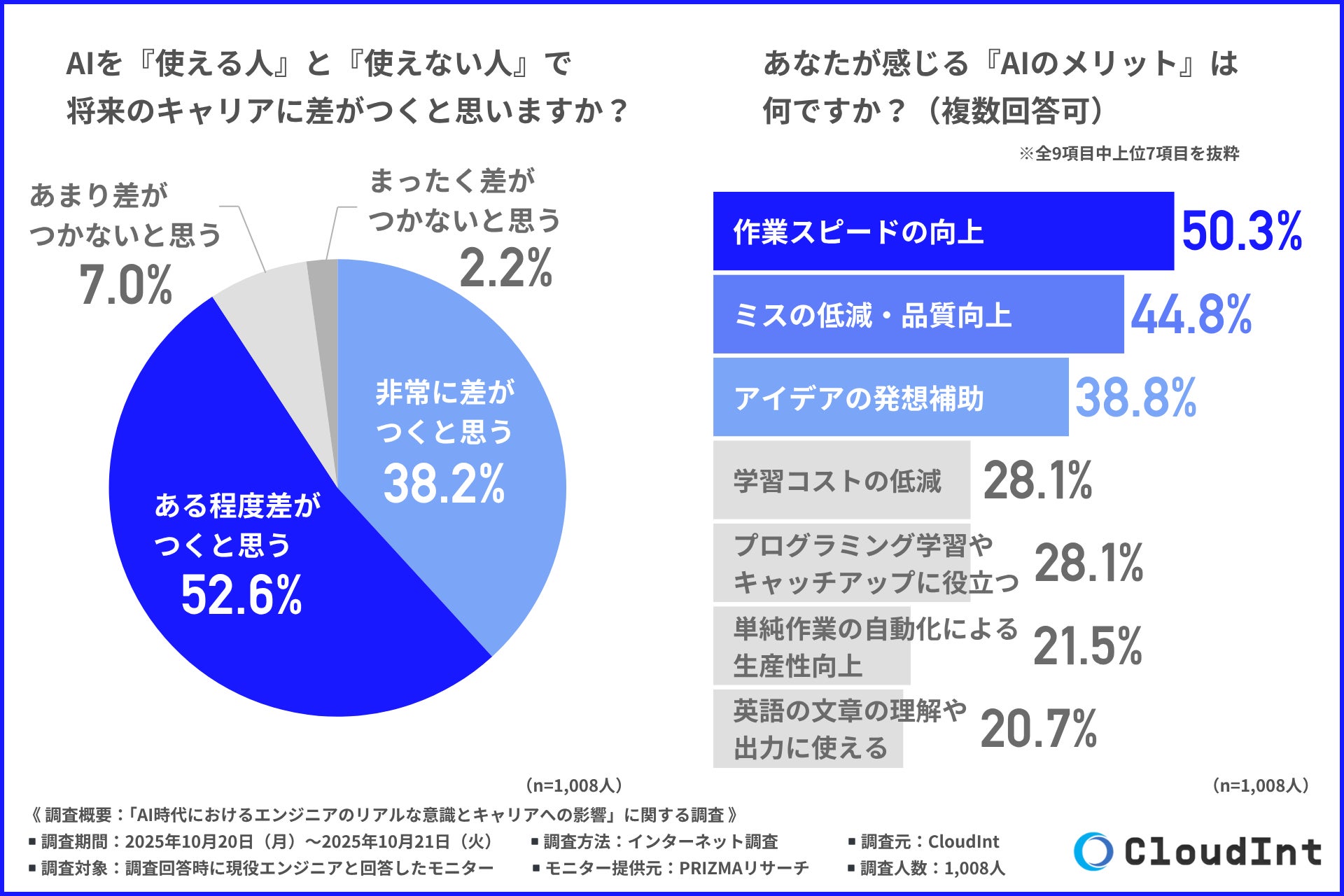

「AIを『使える人』と『使えない人』で将来のキャリアに差がつくか」について尋ねたところ、9割超が『ある程度差がつくと思う(52.6%)』『非常に差がつくと思う(38.2%)』と回答しました。

過半数のエンジニアが『ある程度差がつくと思う』と回答しており、多くの人がAIスキルを“キャリア形成に欠かせない要素”として認識していることがうかがえます。

次いで『非常に差がつく』との回答も約4割に上り、AIの習熟度が今後の評価や昇進に直結すると感じている人が多く見られました。

こうした結果から、AIリテラシーはもはや専門スキルではなく“ビジネススキル”としての位置づけが強まっているといえるでしょう。今後は、AIを単に扱えるだけでなく、成果につなげられる活用力こそが真のキャリア差を生む要素になっていくと考えられます。

では、エンジニアたちはAIの導入によってどのようなメリットを感じているのでしょうか。

「あなたが感じるAIのメリットは何か」について尋ねたところ、『作業スピードの向上(50.3%)』が最も多く、『ミスの低減・品質向上(44.8%)』『アイデアの発想補助(38.8%)』になりました。

AIの導入によって、エンジニアは効率化だけでなく“仕事の質”そのものの変化を実感しているようです。

『作業スピードの向上』や『ミスの低減・品質向上』はその象徴であり、AIの支援を前提に高い精度の成果を短時間で出す働き方が広がっています。

さらに『アイデアの発想補助』が上位に挙がったことから、AIを単なるツールではなく思考や発想を後押しする存在として受け止める意識が強まっていることが分かります。

AIのメリットを通じて、エンジニアが自らの創造性や判断力をどう高めていくかを意識し始めている可能性が示唆されました。

では、その一方で、AIの活用に対してどのような不安や懸念を抱いているのでしょうか。

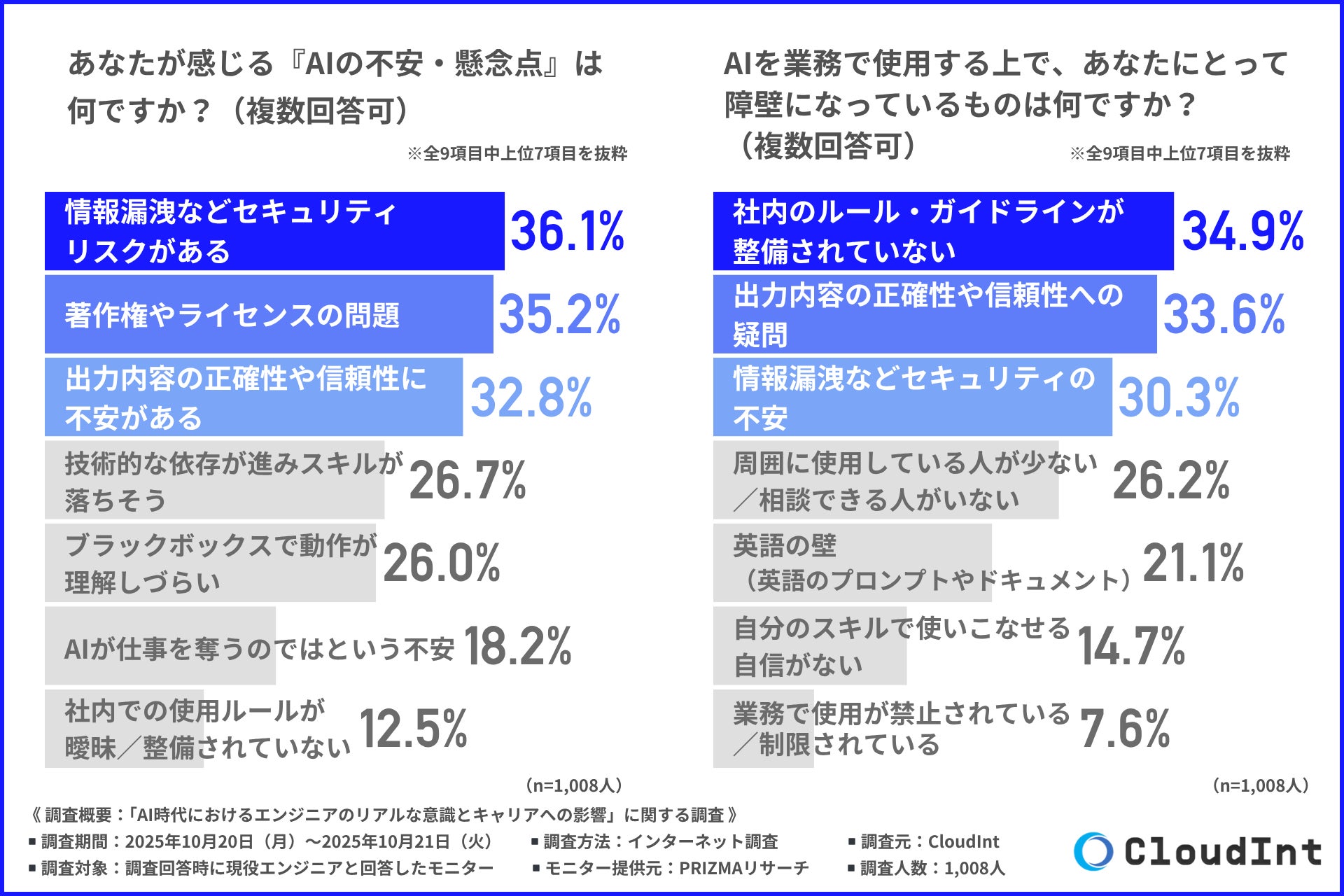

「あなたが感じるAIの不安・懸念点」について尋ねたところ、『情報漏洩などセキュリティリスクがある(36.1%)』『著作権やライセンスの問題(35.2%)』『出力内容の正確性や信頼性に不安がある(32.8%)』が上位を占めました。

AI活用における最も大きな懸念として挙げられたのは『情報漏洩などセキュリティリスクがある』です。

機密情報を含むデータをAIツールに入力する機会が増える中で、企業や個人の情報管理体制が改めて問われているといえます。以前、大手企業がAIへのデータ入力でダークウェブに情報が流出してしまったこともあります。

次いで多かった『著作権やライセンスの問題』は、AIが生成したコードや文章の扱いをめぐる曖昧さを示しており、法的整備や社内ルールの明確化が求められる領域です。

さらに『出力内容の正確性や信頼性に不安がある』も回答が3割を超え、AIの回答を鵜呑みにせず、検証・補完を行う姿勢の重要性がうかがえます。

これらの結果から、AIの恩恵を最大限に活かすためには、”精度・安全・倫理”の3つを人間が監督する体制づくりが不可欠であると考えられます。

では、AIを実務で使う際、実際にどのような障壁を感じているのでしょうか。

「AIを業務で使用する上で、障壁になっているものは何か」について尋ねたところ、『社内ルール・ガイドラインが整備されていない(34.9%)』『出力内容の正確性や信頼性への疑問(33.6%)』『情報漏洩などのセキュリティの不安(30.3%)』と続きました。

『社内ルール・ガイドラインが整備されていない』という回答から、判断基準が曖昧なまま運用されていて危険な状態がうかがえます。

次いで多かった『出力内容の正確性や信頼性への疑問』は、ツールの性能そのものよりも、成果物をどのように検証し、品質を担保するかというプロセス上の課題を示しています。

また、『情報漏洩などのセキュリティの不安』も依然として大きく、AIを扱う上での従業員への教育・管理体制の不足が背景にあると考えられます。

こうした状況を踏まえると、個人のスキル向上だけでなく、企業としてのガバナンス体制と運用ルールの明確化が今後の鍵になるでしょう。

では、AIがコードを書く時代に突入したとき、エンジニアの価値はどのように変化すると考えられているのでしょうか。

今後身につけたいスキルは「AIモデルの構造や仕組みの理解」や「自社業務へのAI導入・PoC企画力」が上位に

『AIがコードを書く時代に、エンジニアの価値はどうあるべきか』について尋ねたところ、以下のような意見が寄せられました。

・創造性や柔軟な発想力など、人にしかできない部分を伸ばすべきだと思う。(20代/男性/会社員)

・AIを使いこなすことでより高度な課題を解決できるようになると思う。(20代/女性/東京都)

・AIが出した結果をそのまま受け入れず、正確性や妥当性を判断する力が重要。(30代/男性/会社員)

・チームでのコミュニケーションや要件定義など、人間同士の理解が求められる領域に価値が残る。(30代/女性/神奈川県)

・新しい技術を受け入れ、AIと協働できるエンジニアこそ今後必要になると思う。(40代/男性/会社員)

自由回答からは、AIの台頭を脅威と捉えるよりも、「AIにできないこと」や「AIを活かす力」に人間の価値を見出す声が多く見られました。特に若い世代では、AIを使いこなす前提で「課題解決力」や「創造的思考」を磨こうとする意識が強く、スキルの方向性を現実的に捉えている様子がうかがえます。

一方で30〜40代では、AIが出力した情報を正しく評価する力や、チームで成果を生み出す“人間としての価値”に注目する声が目立ちました。

全体として、エンジニアの価値は“手を動かす人”から“考え、判断し、”導く人”へとシフトしており、AI時代の新しい専門性の輪郭が浮かび上がっているといえるでしょう。

では、エンジニアたちは今後、AI時代に対応するためにどのようなスキルを身につけたいと考えているのでしょうか。

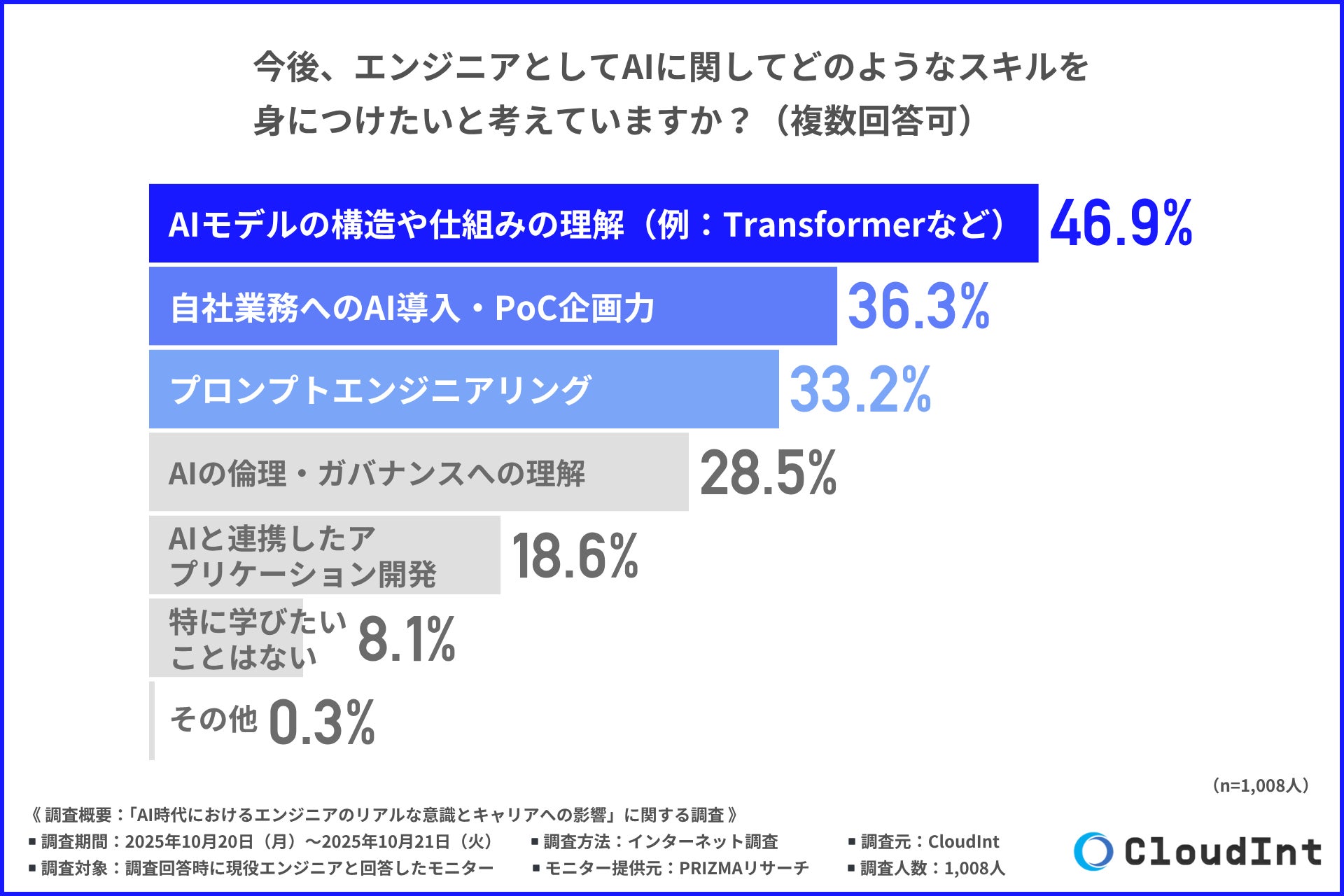

最後に、「今後、エンジニアとしてAIに関してどのようなスキルを身につけたいか」と尋ねたところ、『AIモデルの構造や仕組みの理解(例:Transformerなど)(46.9%)』が最も多く、『自社業務へのAI導入・PoC企画力(36.3%)』『プロンプトエンジニアリング(33.2%)』という結果になりました。

最も多かった『AIモデルの構造や仕組みの理解(例:Transformerなど)』は、エンジニアがAIを“ブラックボックス”ではなく、自ら設計・改善の対象として理解したいという意欲の表れといえます。

次いで『自社業務へのAI導入・PoC企画力』が挙がった点からは、技術習得だけでなく、実務への応用やビジネス活用を重視する姿勢がうかがえます。

さらに『プロンプトエンジニアリング』も3割を超え、AIと人の協働を前提にした新しい対話技術への関心が高まっています。

全体として、エンジニアは“AIを使う人”から“AIと共に価値を生み出す人”へと意識をシフトさせており、技術・企画・倫理を横断的に理解できるハイブリッド人材の重要性が今後一層高まると考えられます。

【まとめ】エンジニアが見据える“AI共存時代” 求められるのは「使う力」から「導く力」へ

今回の調査から、AIが急速に業務へ浸透する中で、エンジニアたちの意識変化と現場の課題が明らかになりました。

最も多く利用されていたのは『ChatGPT』で、過半数が実務に導入していることがわかりました。AIはすでに設計補助やドキュメント作成など、日常的な開発プロセスの一部として定着しつつあります。

一方で「仕事を奪われる」と感じる人も6割を超えており、急速な進化への不安も残ります。

ただしこの不安は、AI時代に自分の役割をどう再定義するかという前向きな課題意識に転化しているようです。「より創造的な業務や上流工程の重要性が増す」との回答が最多で、定型作業の自動化を前提に“考える力”や“設計する力”が一層求められています。

また、9割以上が「AIスキルの有無でキャリアに差がつく」と回答し、AIリテラシーがもはや専門スキルではなく、全エンジニアに共通する基礎能力と認識されていることがわかりました。

一方、「情報漏洩リスク」「著作権問題」「出力の信頼性」といった懸念も多く、企業としてのルール整備や教育体制の必要性が浮き彫りになっています。現場では“使える環境”よりも“安心して使える環境”の整備が急務です。

自由回答では、「創造性」「判断力」「コミュニケーション力」など、人間にしかできない価値を重視する声が目立ちました。エンジニアはもはやコードを書く存在ではなく、AIと協働し、チームを導く立場へと進化しています。

また今後身につけたいスキルとして「AIモデルの理解」「PoC企画力」「プロンプトエンジニアリング」などが挙がり、技術とビジネスを横断できる“ハイブリッド人材”志向が強まっています。

総じて、エンジニアの価値は“AIをどう使うか”から“AIとどう共に成果を生むか”へと移行しています。

技術と創造性の両輪を備えたエンジニアこそ、これからの時代に真の競争力を持つ存在になるといえるでしょう。

<当調査の利用について>

当調査のデータを引用・転載する場合には、「出典:CloudInt」の表記をお願いいたします。

出典元として下記ページへのリンクをお願いいたします。

https://cloudint.jp/press-release09/

プログラミング・Webデザイン学習の情報メディア「CloudInt」

今回、「AI時代におけるエンジニアのリアルな意識とキャリアへの影響」に関する調査を実施したCloudInt(https://cloudint.jp/)は、プログラミング・Webデザイン学習やIT転職に役立つ情報を発信しています。

■CloudIntとは

CloudIntは、プログラミング学習やエンジニア転職を志す方向けに、質の高い情報をわかりやすく届ける専門メディアです。

「どのスクールを選べばよいか」「助成金/補助金が使える講座はあるか」「未経験者や中途者がどう学び始めるか」など、実際の学習・キャリア選択に直結するテーマを中心に扱っています。

●主な特徴・強み

スクール比較やランキングの充実

「プログラミングスクールおすすめランキング20選」「生成AIが学べるおすすめのスクール」「AI(人工知能)が学べるプログラミングスクール」など、さまざまな切り口でスクールを比較・紹介しています。

●助成金・補助金制度の解説

個人が使えるリスキリング補助金、教育訓練給付制度など、費用面で学習を後押しする制度の活用情報も提供。

●目的・属性別の学習ガイド

未経験、社会人、30代以上、フリーランスを目指す人など、受講者の状況に応じたスクールの選び方や学習スタイルを整理しています。

●スクール診断・マッチング支援

受講者自身の目的やバックグラウンドに応じて、「あなたにぴったりのプログラミングスクール診断」が利用できます。

●最新のキャンペーン・割引情報も網羅

スクールの割引キャンペーンや給付金対応講座など、知って得する情報をタイムリーに発信。

CloudInt:https://cloudint.jp/

お問い合わせ:https://cloudint.jp/contact/

■運営概要

社名:株式会社Textrade

所在地:〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号-5F

設立:2021年3月1日

事業内容:メディア事業・WEB制作事業・モバイルアプリ制作事業・SEOコンサルティング事業・SNS運用代行事業

公式サイト:https://business.textrade.org/

■関連ページ

https://www.instagram.com/cloudint_official/

https://www.youtube.com/channel/UCtdPL83UAuEdOMGR7dRU_mw

https://cloudint.jp/reskilling-benefits-individual/

https://cloudint.jp/recommend-programming-school/

https://cloudint.jp/generation-ai-school/

https://cloudint.jp/ai-develop-school/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像