男性の育休取得率が初の7割超【いい育児の日】育児と男女の働き方に関する実態調査・2025 年版。育児とキャリアの両立意識に変化が見えた前年との調査比較

育児参画は進展も、それでも残る「時間の壁」と「理解不足」の課題

株式会社プロフェッショナルバンク(本社:東京都千代田区、代表取締役:呑田 好和)のHR研究所は、11月19日の【いい育児の日】に向けて、育児中の共働き世帯である20代~40代の男女を対象に、「2025年版・育児×男女の働き方」に関する調査を行いました(有効回答数:1,008人)。

11月19日の「いい育児の日」は、子どもの成長と子育てを社会全体で応援するために制定された記念日です。

HR研究所では昨年、育児中の共働き世帯である20代〜40代の男女を対象に「育児×男女の働き方」に関する調査*を実施し、共働き世帯における子どもが生まれてからの働き方の変化やキャリア意識の違いを明らかにしました。(2024年調査 有効回答数:1,095人)

*2024年11月配信「育児×男女の働き方」に関する調査:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000005100.html

直近1年で益々男性の育休取得傾向が高まっており、今年もその実態を明らかにすべく、同じく育児中の共働き世帯である20代~40代の男女を対象に、「2025年版・育児×男女の働き方」に関する調査を行いました。

今回は、育休の実態から職場での制度利用、両立の難しさまでを改めて調査し、前年比較を用いて傾向をお伝えします。

さらに、「男性が感じる育児と仕事の間にある見えない壁」や「パートナーがキャリアアップすることについての意識」などを深堀し、昨年以上にリアルな共働き世帯の姿に迫ります。

<調査概要>

「2025年版・育児×男女の働き方」に関する調査

■調査期間:2025年10月15日(水)~2025年10月17日(金)

■調査方法:PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

■調査人数:1,008人

■調査対象:育児中の共働き世帯である20代~40代の男女

*育児(未就学児が対象)、共働き(正社員同士の夫婦・世帯年収840万円以上)

■調査元:株式会社プロフェッショナルバンク(https://www.pro-bank.co.jp/)

<調査結果 サマリー>

■男性の育休取得率は約8割、前年から約2割増で意識変化が見られる結果に

■女性の育休取得率は前年と同様9割以上で高水準を維持、長期取得が定着傾向

■子どもが生まれた後の働き方は、男性は「業務量を減らす」、女性は「時短勤務」が中心に

■職場の育児しやすさは男女とも約8割が肯定、前年より満足度が上昇傾向に

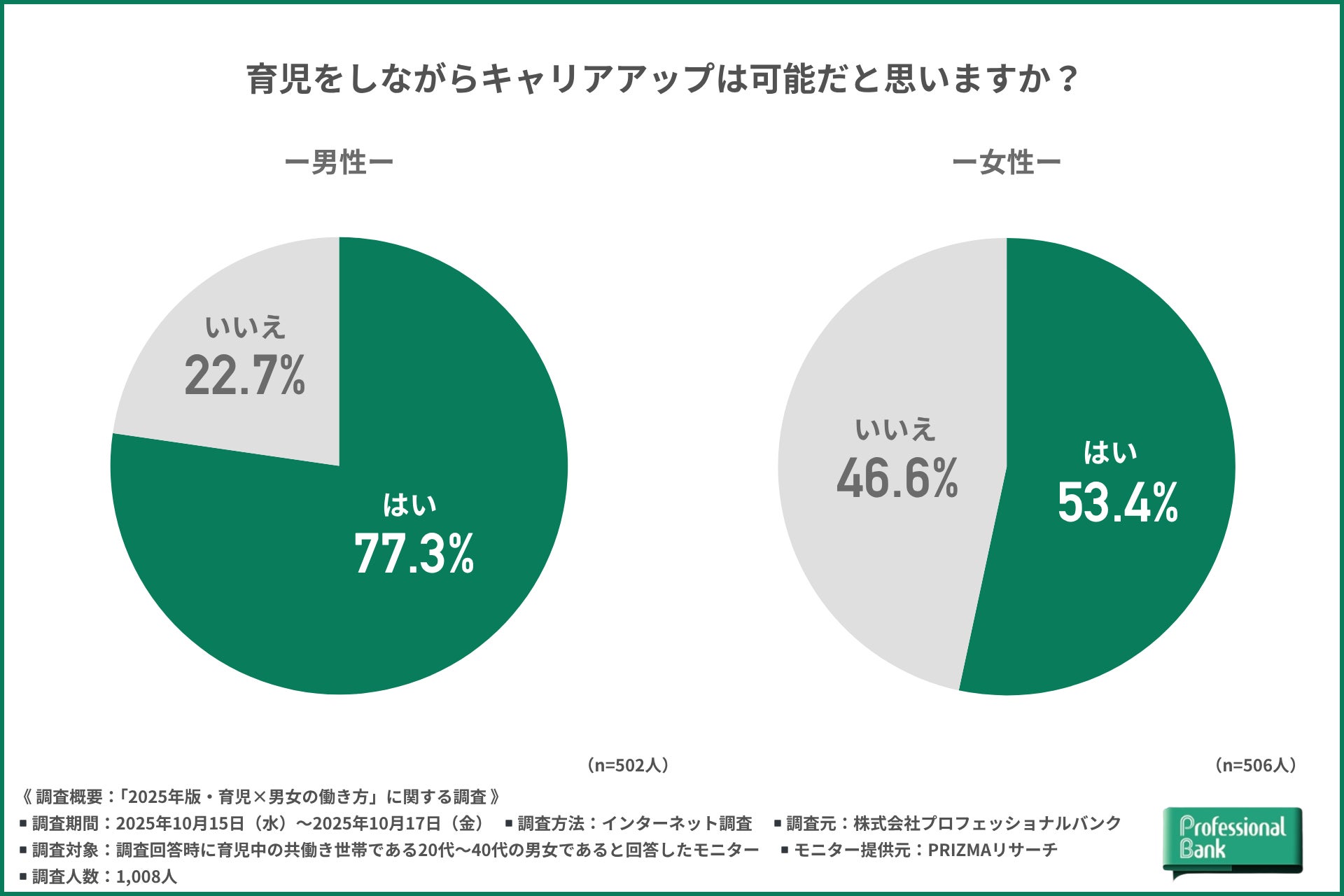

■育児とキャリアアップの両立は、男性の約7割が「可能」と回答、女性は「可能」が約半数にとどまる

■両立が難しい点は男女共通で「突発的な対応」や「時間のやりくり」が課題

■家庭内ではパートナーの育児・家事への関わりが進展、「協働型育児」が浸透しつつある

まずは2024年版(前年調査)と同様の質問項目を設定した、前年比較による調査データを紹介していきます。

■育休取得経験の有無:男性の取得率が前年より約2割上昇

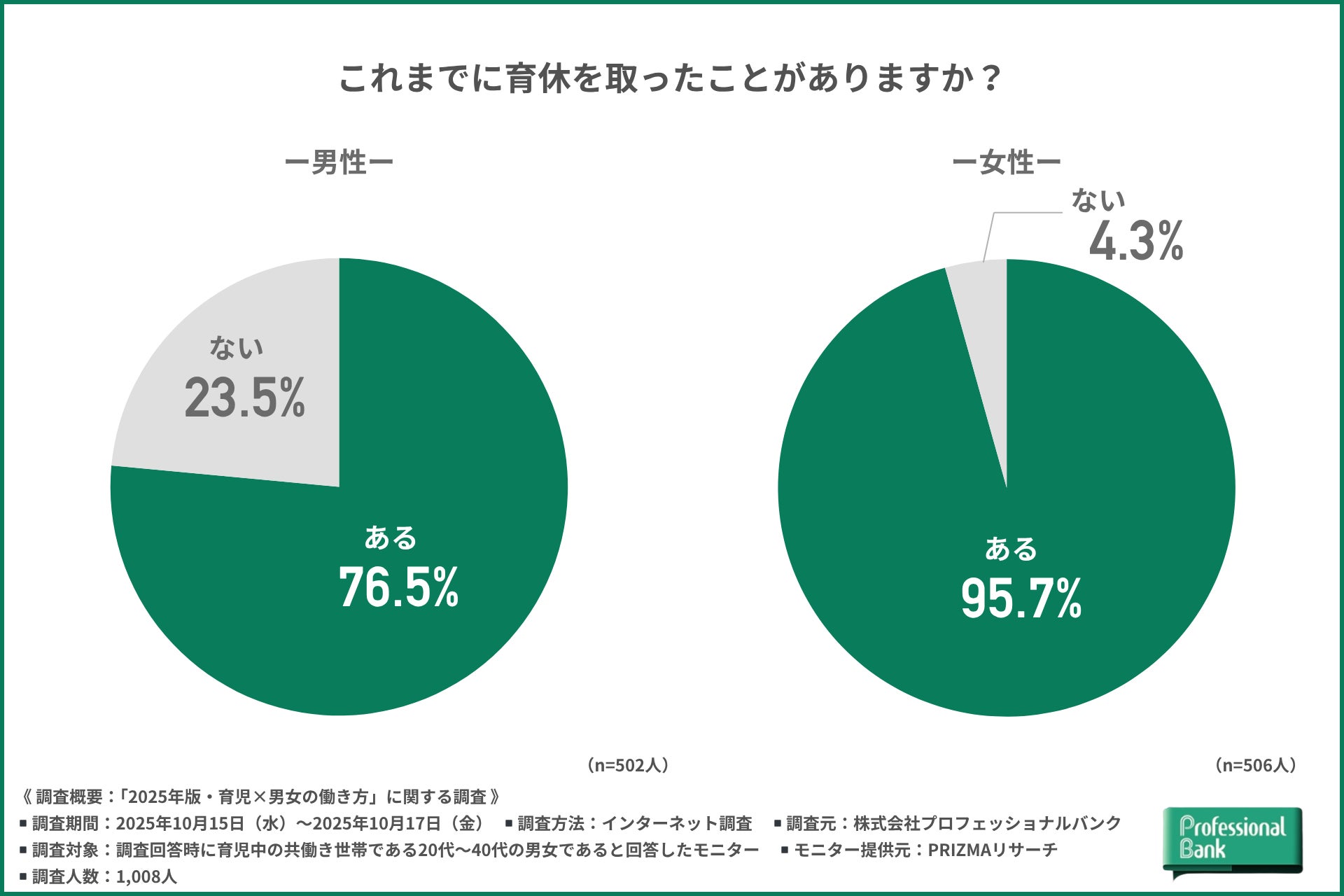

「育休の取得経験」について尋ねたところ、『ある』と回答したのは、男性が『76.5%』、女性が『95.7%』という結果になりました。

前年調査で育休取得経験が『ある』と回答した方は、男性が『61.1%』、女性が『95.1%』であり、前年に比べて男性の育休取得率が伸びている傾向がうかがえます。

女性の取得率は高止まりしており、男女ともに育休取得が「当たり前」になりつつある様相が見受けられます。

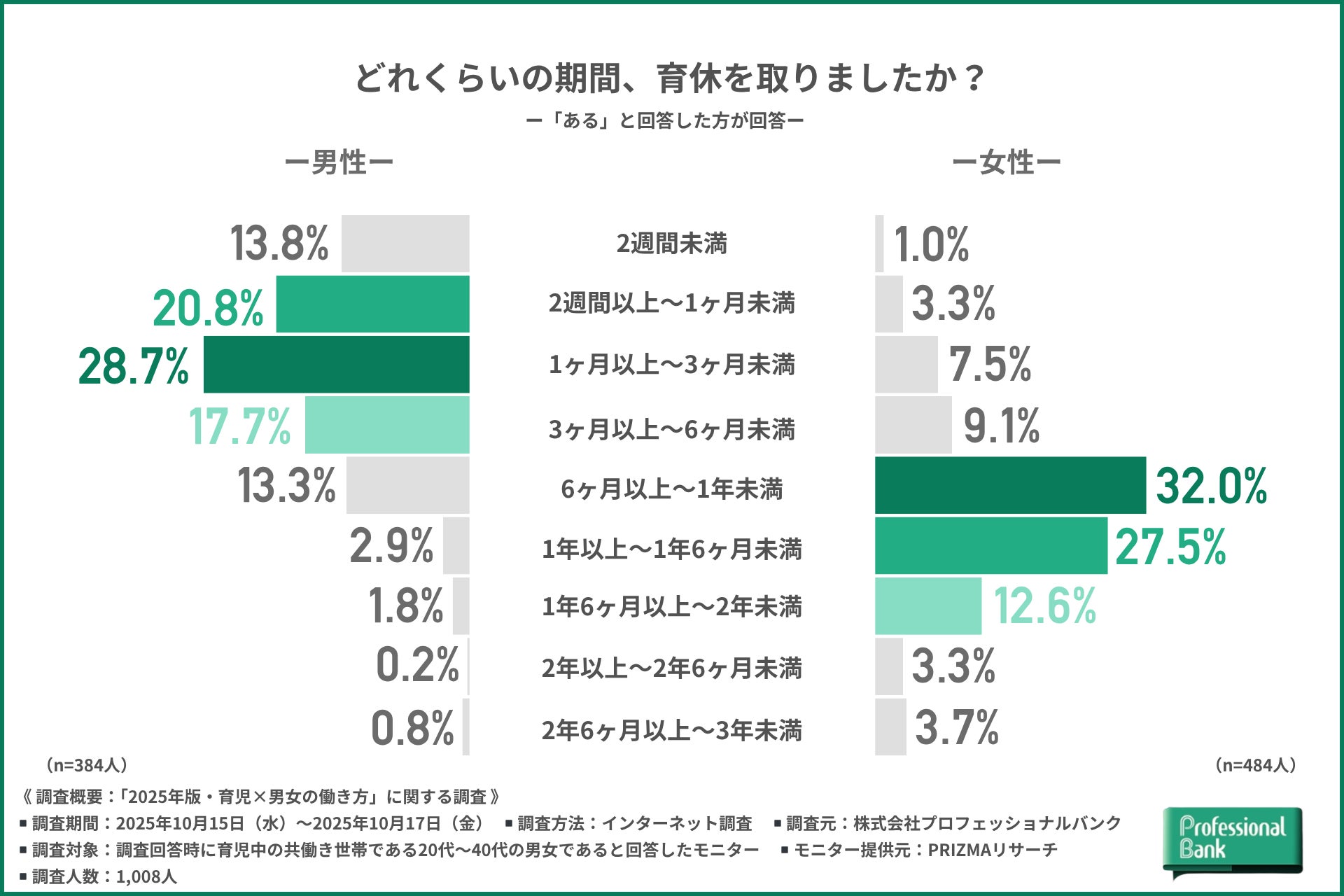

続いて、「育休を取得した期間」を聞いたところ、男性は『1ヶ月以上~3ヶ月未満(28.7%)』が最も多く、『2週間以上~1ヶ月未満(20.8%)』『3ヶ月以上〜6ヶ月未満(17.7%)』と続きます。

一方で、女性は『6ヶ月以上〜1年未満(32.0%)』が最多で、『1年以上~1年6ヶ月未満(27.5%)』『1年6ヶ月以上~2年未満(12.6%)』と続きます。

前年と比較すると、男性の取得期間はわずかに長期化している傾向です。

女性は前年同様「6ヶ月以上」取得する方が7割を超えており、長期取得が一般化していることがうかがえます。

■子どもが生まれた後の働き方の変化:女性は約半数が「時短勤務」に、男性は「変化なし」が前年比較で1割以上の減少傾向

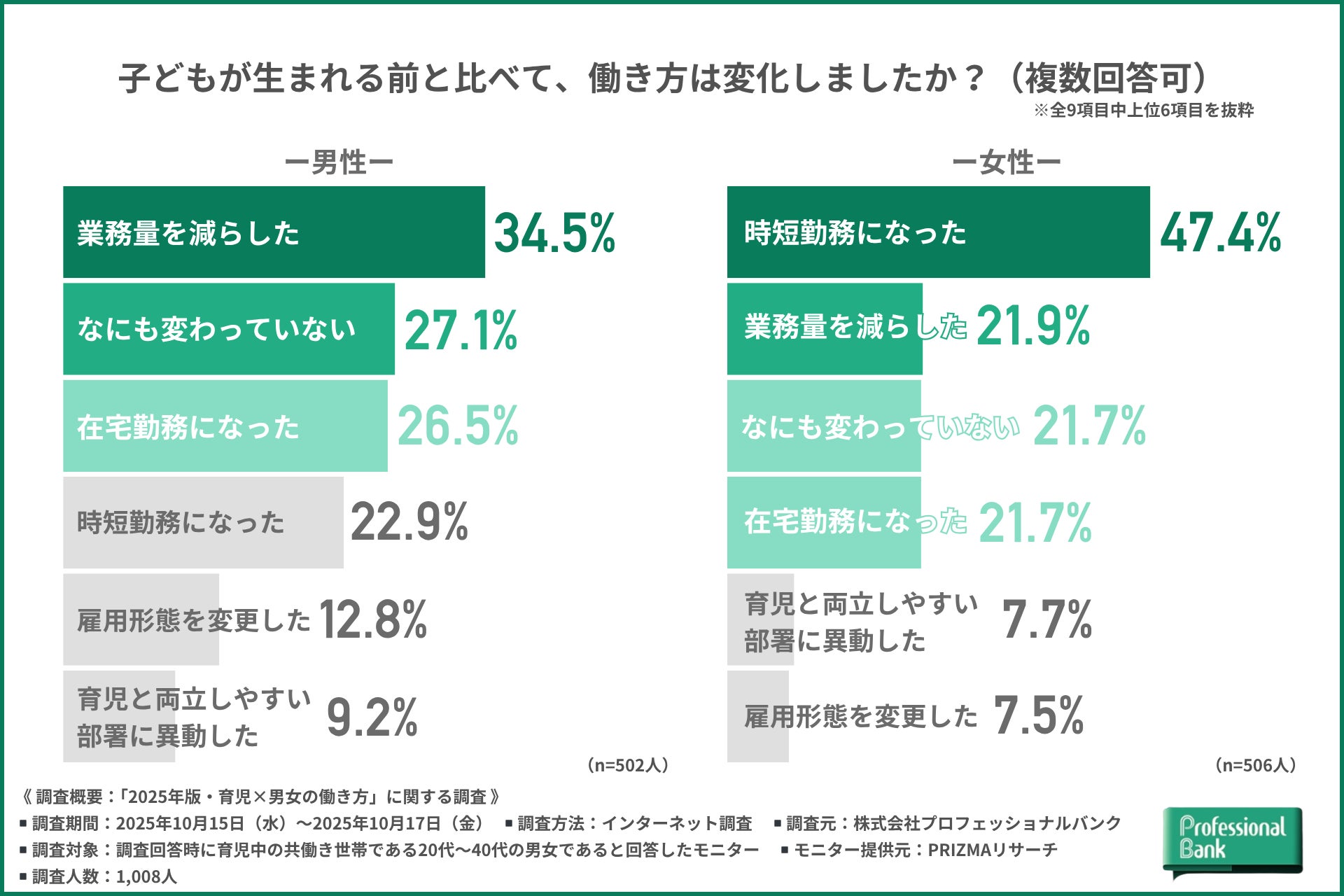

「子どもが生まれる前と比べて、働き方は変化したか」と質問したところ、男性は『業務量を減らした(34.5%)』が最も多く、次いで『なにも変わっていない(27.1%)』『在宅勤務になった(26.5%)』となりました。

一方、女性は『時短勤務になった(47.4%)』が最多で、『業務量を減らした(21.9%)』『なにも変わっていない(21.7%)』『在宅勤務になった(21.7%)』と続きました。

前年と比べると、男性の「変化なし」が約4割から約3割に減少し、働き方の柔軟化が進んでいる傾向がうかがえます。

女性は、時短勤務の割合がやや増加しており、出産後も仕事を継続するために柔軟な勤務形態を選ぶ傾向が強まっているようです。

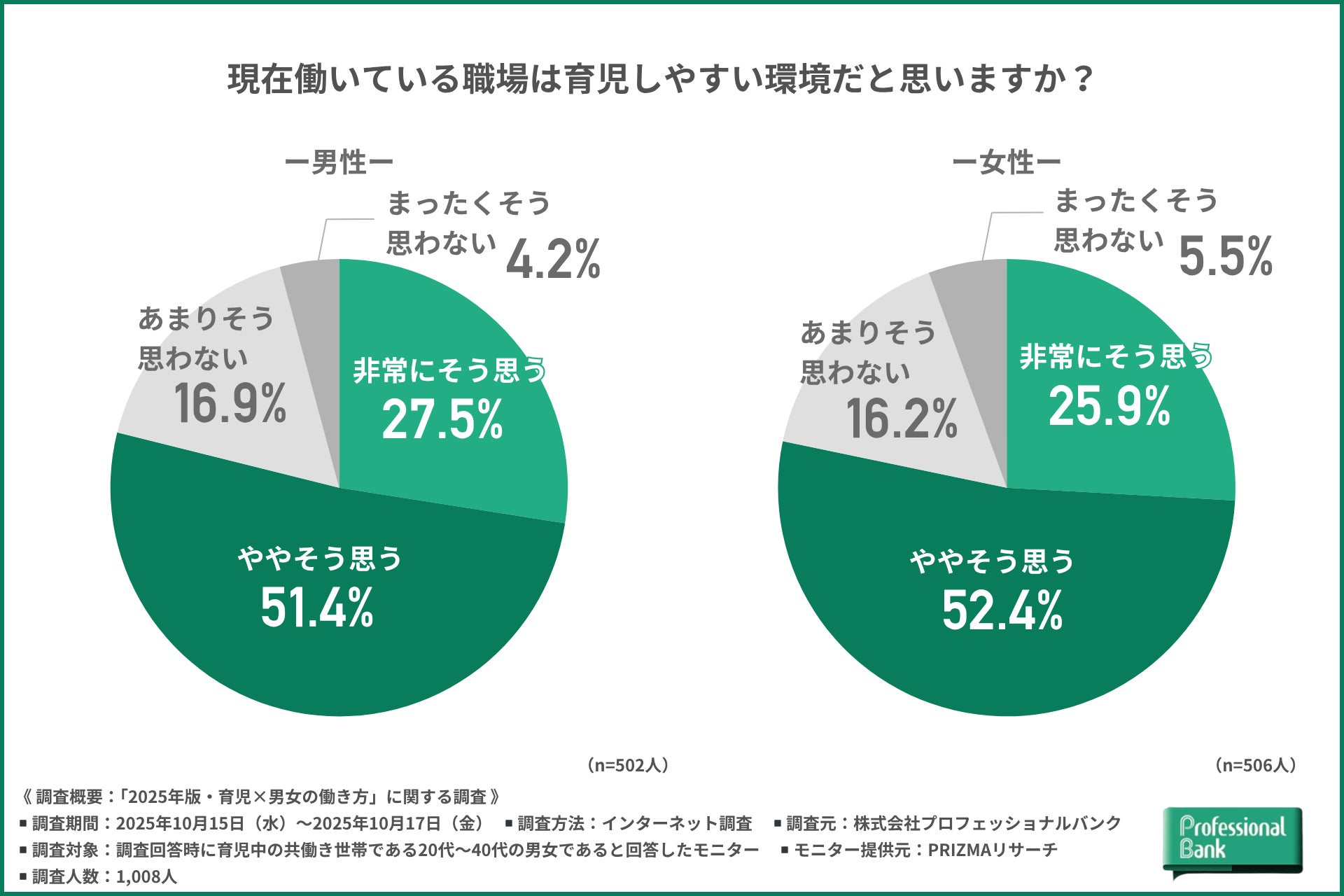

続いて、「現在働いている職場は育児しやすい環境だと思うか」と尋ねたところ、男性の回答は『非常にそう思う( 27.5%)』『ややそう思う( 51.4%)』『あまりそう思わない(16.9%)』『まったくそう思わない(4.2%)』となりました。

女性の回答は『非常にそう思う(25.9%)』『ややそう思う(52.4%)』『あまりそう思わない(16.2%)』『まったくそう思わない(5.5%)』となりました。

『非常にそう思う』と『ややそう思う』を合わせた、現在の職場は育児しやすい環境だと思う方は男女ともに約8割を占めています。

前年調査の結果では、男女ともに「育児しやすい環境だと思う」と答えた方は約7割だったため、男女ともに「育児しやすい」と感じる割合が上昇傾向で推移しました。

企業による制度拡充や上司の理解促進が進み、男女ともに環境面での満足度が高まっていると推察できます。

また、「育児をしながらキャリアアップは可能だと思うか」を尋ねたところ、男性の約8割が『はい(77.3%)』、女性の約半数が『はい(53.4%)』と回答しました。

前年の調査結果に『はい』と回答したのは男性が70.4%、女性が48.3%という結果から、2025年は男女ともに上昇傾向にあり、特に女性の意識改善が目立つ様相となりました。

ここからは2025年版の本調査で新たに追加した質問項目から調査データを紹介していきます。

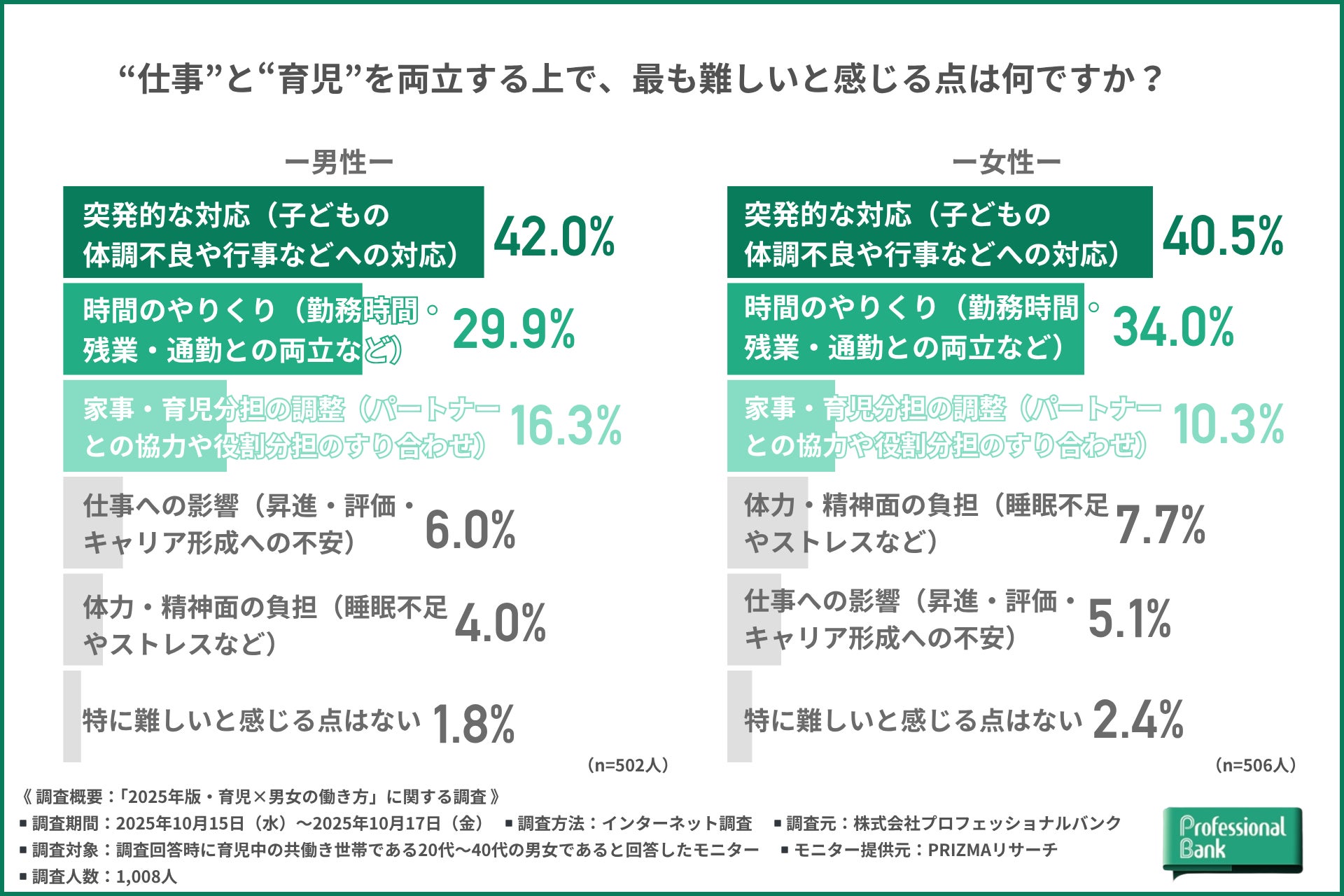

■仕事と育児の両立で最も難しい点:「突発的な対応」が男女共通の課題に

「“仕事”と“育児”を両立する上で、最も難しいと感じる点」について尋ねたところ、男性は『突発的な対応(子どもの体調不良や行事などへの対応)(42.0%)』が最多で、『時間のやりくり(勤務時間・残業・通勤との両立など)(29.9%)』『家事・育児分担の調整(パートナーとの協力や役割分担のすり合わせ)(16.3%)』と続きました。

女性も同様に、『突発的な対応(子どもの体調不良や行事などへの対応)(40.5%)』が最多で、次いで『時間のやりくり(勤務時間・残業・通勤との両立など)(34.0%)』『家事・育児分担の調整(パートナーとの協力や役割分担のすり合わせ)(10.3%)』となりました。

男女ともに最も多かったのは「突発的な対応」で、日々の業務や打ち合わせなどを柔軟に調整する難しさが共通課題となっているようです。

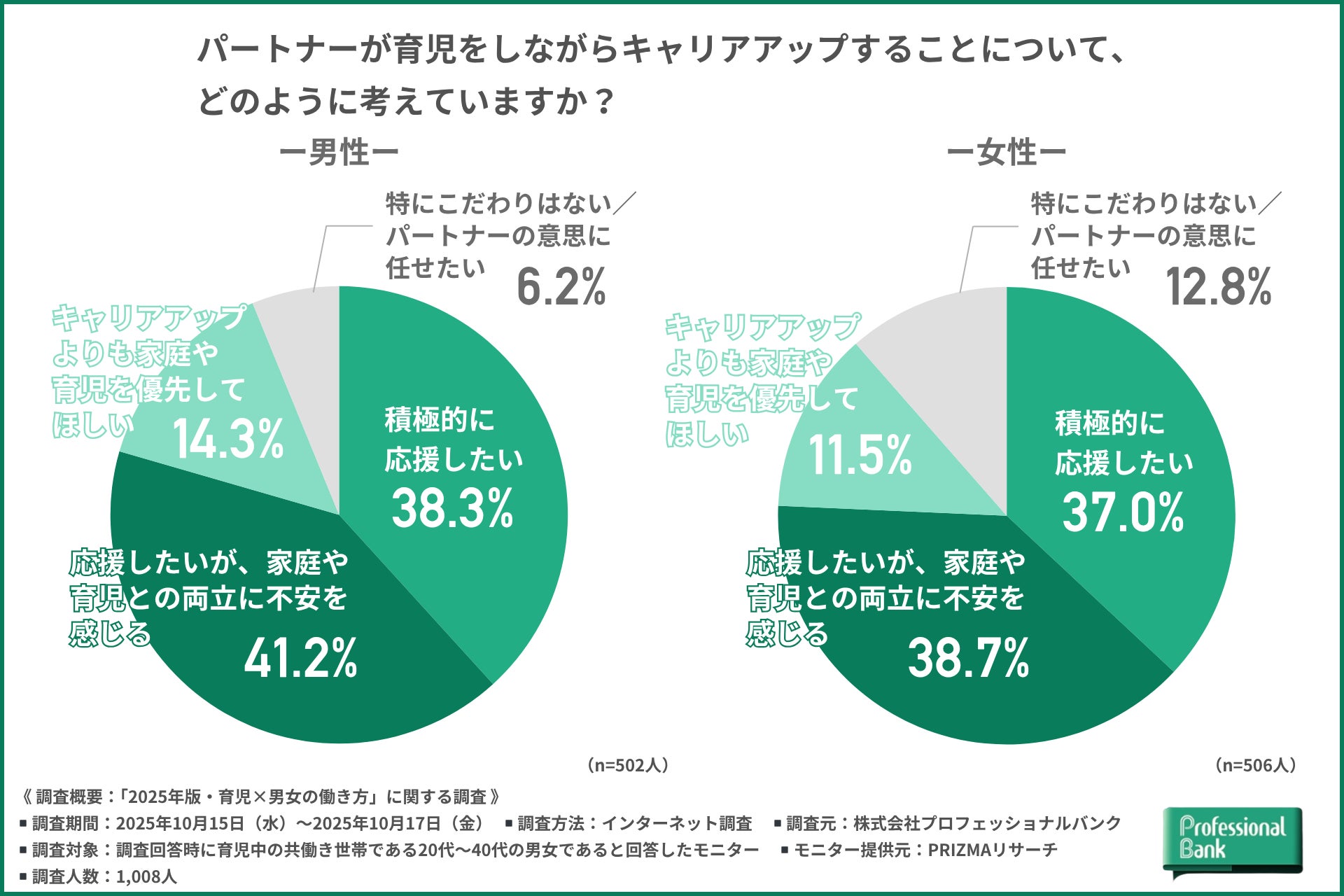

次に、「パートナーが育児をしながらキャリアアップすること」に対して、どのように考えているのかを調査しました。

男性は『応援したいが、家庭や育児との両立に不安を感じる(41.2%)』が最多で、『積極的に応援したい(38.3%)』『キャリアアップよりも家庭や育児を優先してほしい(14.3%)』と続きました。

一方で、女性は『応援したいが、家庭や育児との両立に不安を感じる(38.7%)』が最多で、『積極的に応援したい(37.0%)』『特にこだわりはない/パートナーの意思に任せたい(12.8%)』と続きました。

男女ともに「応援したいが不安を感じる」が最多となり、応援したい意識と現実的な不安が並存している様子がうかがえます。

互いに支え合いたい気持ちは強いものの、実際の負担や時間的制約に対する懸念が残っているようです。

■男性と女性、それぞれの「育児」と「仕事」に対する思いとは

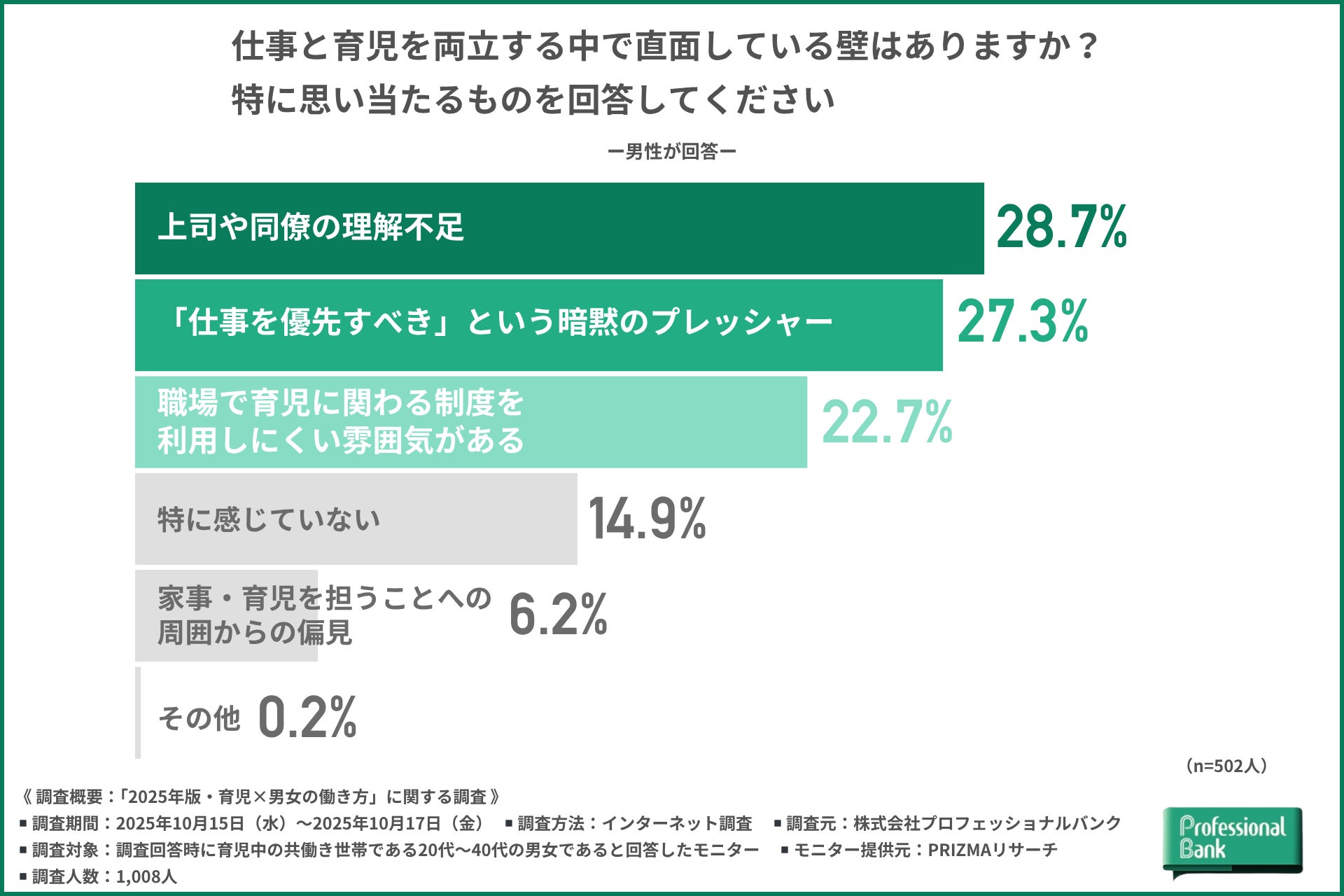

男性限定の質問として、「仕事と育児を両立する中で直面している壁」について尋ねたところ、『上司や同僚の理解不足(28.7%)』『“仕事を優先すべき”という暗黙のプレッシャー(27.3%)』『職場で育児に関わる制度を利用しにくい雰囲気がある(22.7%)』が上位に挙がりました。

男性の間では、制度そのものよりも「理解の欠如」や「職場の空気」といったこれまでの慣習的な壁が大きいことがうかがえます。

育児への意欲が高まる一方で、職場での同調圧力や評価への不安が、行動を制限している可能性があると考えられます。

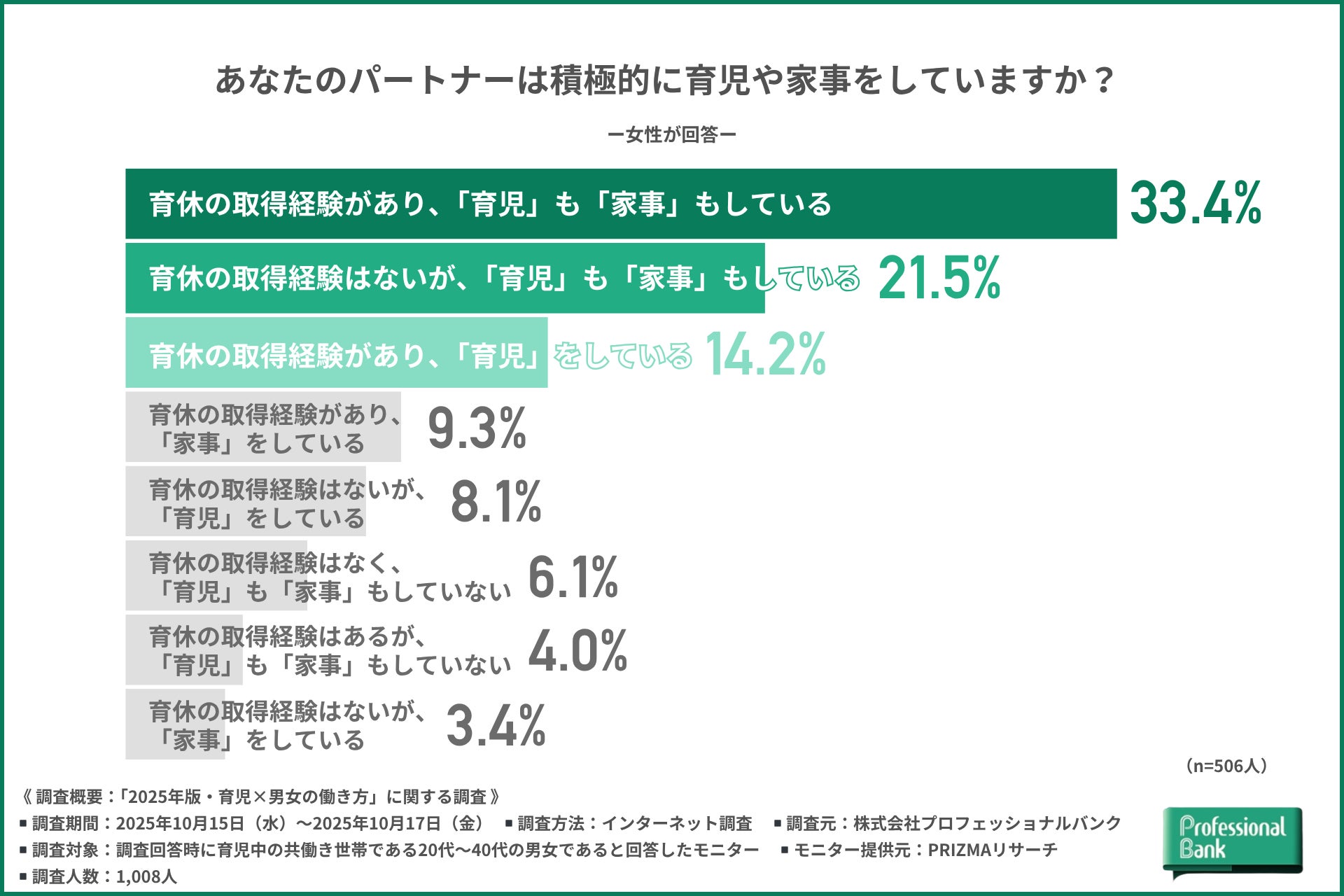

続いて、女性限定の質問として「あなたのパートナーは積極的に育児や家事をしているか」と尋ねたところ、『育休の取得経験があり、「育児」も「家事」もしている(33.4%)』が最多で、『育休の取得経験はないが、「育児」も「家事」もしている(21.5%)』『育休の取得経験があり、「育児」をしている(14.2%)』となりました。

パートナーの育児・家事への関わりが広がりつつあることが読み取れます。

特に、育休取得経験の有無にかかわらず育児・家事をしているパートナーが増えており、共働き世帯の中で「協働型育児」が定着し始めているといえそうです。

最後に、仕事と育児を両立する中で、実際に感じた具体的な壁について詳しく聞きました。

■仕事と育児を両立する中、実際に感じた壁とは

・育児中、突発的な問題が生じた際にもどうしても穴を開けられない場面があるため、そのときと重なったらと思うと不安になる(30代/男性/京都府)

・保育園からの急な呼び出し(30代/女性/沖縄県)

・夫婦での業務調整(30代/男性/埼玉県)

・そもそも時短を取っている中で、さらに突発事項で休むとなると仕事を任せてもらえない風潮が強まる(40代/女性/東京都)

・上司の理解がない(40代/女性/千葉県)

・周囲の理解が得られない(40代/男性/熊本県)

突発的な対応や職場の理解不足など、制度だけでは解消できない「現場レベルの壁」が浮かび上がりました。

男女問わず、時間的な制約や周囲の目に対する心理的負担を抱えており、特に「理解されにくさ」へのストレスが両立の大きな障害となっていることが明らかになりました。

<調査結果 まとめ>

今回の調査で、前年調査「育児×男女の働き方」に関する調査:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000005100.htmlよりも男性の育休取得率が約8割と大きく伸び、共働き家庭における「協働型育児」が確実に進んでいる傾向がうかがえる結果となりました。

男性の育休取得期間もやや長期化し、短期間で終えるケースが減少している様子も見て取れます。

一方で、女性は引き続き長期取得が主流であり、復職後も時短勤務など柔軟な働き方を選択する傾向が続いています。

職場環境の改善も進み、「育児しやすい」と感じる方が男女ともに約8割となりました。

しかし、キャリアアップに関しては依然として男女間での意識差が残り、育児をしながらのキャリアアップは可能だと考える女性は、前年調査よりは上昇傾向となりましたが約半数にとどまる現状です。

また、パートナーのキャリアアップを「応援したいが不安」と答える方が男女ともに約4割おり、家庭内でも「応援意識」と「現実的な負担感」が並存している状況です。

制度や意識の変化は進んだものの、時間的制約と精神的負担の両面における課題が依然として残る結果となりました。

男女双方が安心して仕事と育児を両立できる環境づくりが、今後の重要なテーマといえるでしょう。

■株式会社プロフェッショナルバンクについて

2004年設立。「“働く人”を通じて豊かな未来を創造する」を理念とし、各業界専任のヘッドハンターを多数抱える国内大手のヘッドハンティング会社です。“転職顕在層”から採用に導く「人材紹介」と、“転職潜在層”を含む全労働人口のサーチから移籍を実現する「ヘッドハンティング」を展開しており、難易度の高い経営人材や技術職・専門職の即戦力人材に対して「中途採用の切り札」として支援することで、企業成長に貢献しています。

■HR研究所について

採用・組織開発をはじめとしたHR領域の社会的トピックに対して、市場調査とデータ分析による人材戦略・採用活動を主としたビジネス発信をするプロフェッショナルバンクのシンクタンクです。人材不足が加速する昨今において、各社が人的資本経営の重要性を理解し、日本企業のさらなる価値向上を目指すべく、経営の継続・成長に深い繋がりを有するHR情報を発信しています。

【会社概要】

■会社名 :株式会社プロフェッショナルバンク

■代表者 :呑田 好和

■設 立 :2004年8月

■資本金 :1億円

■所在地 :東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル10階

[経営人材と技術・専門職のヘッドハンティング]

https://www.pro-bank.co.jp/headhunting/

[CxO・経営ブレーンの転職支援]

https://www.pro-bank.co.jp/jobchange/

[女性社外取締役・監査役の紹介サービス]

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像